《周易》的作者是誰?傳統的說法是:伏羲創作了八卦,周文王把八卦兩兩重疊,發展出了六十四卦,這就完成了《周易》當中的《易經》部分;後來孔子為《易經》編寫學習輔導材料,一共寫了十篇,這就是《易傳》,也稱「十翼」。《易經》和《易傳》一起構成了一部完整的《周易》。

所以說,一部《周易》是經由三個時代的三位聖人才創作完成的,這就是所謂的「人更三聖,世歷三古」。這樣一來,所有的經典再沒有比《周易》時間更早、出身更顯赫的了。

但是,我們一定要明白一個常識:凡是伏羲時候的事,三皇五帝什麼的,沒多少是靠得住的,只要沒拿出紮實的考古證據,任何上古時期的言之鑿鑿你都大可不必當真;周文王雖然時代晚了不少,可情況其實也是一樣。所以,雖然說「人更三聖」,就好比「崑崙三聖何足道」,其實只是一個人。這個唯一可靠的人,就是「三聖」的最後一聖——孔子。

那咱們就先從最可靠的部分說起吧。

孔子對《易經》的研究是極深的,對它的評價也很高。在《論語》裡孔子說過:「加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣。」這句話主要有兩種解釋,一種是說:「再讓我多活幾年,五十歲的時候學學《易經》,就不會再犯什麼大錯了。」另一種解釋是:「讓我再多活幾年,花上五年、十年的工夫好好學學《易經》,就不會再犯什麼大錯了。」

誰讓孔子時代沒有標點符號呢,所以,這兩種解釋全能講得通。

無論取哪種解釋,這段話都能告訴我們幾點重要信息。第一,《易經》不是孔子作的,要不他怎麼自己還要學呢,雖然伏羲和周文王的故事很不可靠,但孔子看來確像是只作了《易傳》;第二,《易經》很難學,儒家其他學問在本科就可以學,唯獨這個《易經》,博士生恐怕都不能輕易去碰,簡直就是哥德巴赫猜想;第三,《易經》很神,雖然難學,可你一旦真學會了它,就可以用它來指導生活,避免犯錯。(是不是能逢凶化吉、遇難呈祥就不知道了。)

孔子的時代是個亂世,雖然接踵而來的戰國時期更是亂得不行,但孔子那時就已經夠亂的了。孔子悲涼地旁觀著身邊的這個世界,覺得越來越看不懂了:為什麼有那麼多臣子殺國君、兒子殺老爸的事情呢?每天的報紙不用仔細看,只瀏覽一下頭版的大標題,就覺得世界末日快要臨頭了。孔子看在眼裡,痛在心裡,他大聲疾呼著:「我們周朝是個禮儀之邦啊,禮儀之邦是最講究官本位的啊,每個階級都要守好自己的本分,不能亂來啊!」

要讓世界由亂到治,這可不是件容易的工作,如果你是孔子,你想改良春秋亂世,你會從哪裡開始入手呢?

嗯,一定要先找到病根,從根子上入手。

那麼,根子又在哪裡呢?

兩千多年之後,胡適在講解這個問題的時候說,引用了孔子在《易傳·文言》裡的一段名言:

臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。《易》曰:「履霜,堅冰至」,蓋言順也。

孔子的意思是說:臣子殺國君,兒子殺老爸,這都是冰凍三尺非一日之寒啊。《易經》上說:「出門踩到霜了,預示著天寒地凍的日子就不遠了。」

所以說,別等到天寒地凍了再去找破冰船清理航道去,最好在地面剛剛結霜的時候就早作準備——舉個極端的例子,別等希特勒發動世界大戰了再去跟他兵戎相見,如果一開始就把一戰之後的德國重建工作搞好,如果法國和它的歐洲盟友們在那時候就有了清楚的歐盟概念,那可能就不會有後來的二戰了。

孔子就決定從根子上入手,胡適說:「孔子學說的一切根本,在我看來,都在一部《易經》。」

胡博士這話讓人不大容易馬上理解。其實孔子抓的根子主要是重新明確周朝初年的等級制度,讓做老闆的好好做老闆,做員工踏實做員工,員工別想翻身當老闆,工農也別想當家做主人,人生觀和世界觀都要全國統一,移風易俗要自上而下。胡適認為,這些內容全都蘊涵在《易傳》之中。

可郭沫若倒不認為《易傳》真有孔子的手筆,也就是說,前邊胡適認為是孔子說的那段話(也是歷代基本公認是孔子說的話)不是孔子說的,他說這《系辭》什麼的很可能是孔子的弟子們搞的。但若干年之後,郭沫若又把自己的說法給推翻了(推翻原論並不就意味著倒向胡適和歷代公論),原因是新證據的出現使得《論語》裡的那句「加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣」變得靠不住了。

要知道,所有先秦文獻裡明確提到孔子和《周易》的親密關係的只有這麼一句,如果這句話出了問題,那可真是出了大問題了。

問題在哪兒呢?原來,這句話裡的那個「易」字其實應當是「亦」,逗號也應該點在「亦」字的前邊,這就變成了:「加我數年,五十以學,亦可以無大過矣。」看,這就變得和《易經》一點兒關係都沒有了。

郭沫若接著又有一段論證,最後的總結有兩點,第一,孔子和《周易》並沒有什麼關係;第二,在孔子的時代《易經》還沒有成形。

這觀點好像太大膽了一些吧?就算孔子和《周易》無關,可《易經》卦爻辭的文字那麼古樸,難道還會是孔子以後的文辭嗎?

我在前邊已經介紹過了卦爻辭裡的「若」字和「如」字,其實還有一些明顯特徵,有人專門從文字風格來分析過,認為《易經》的卦爻辭確實非常古老。

哦,如果非常古老,那就早於孔子;如果晚於孔子,那就不很古老。到底誰說得對呢?

可能都對。

這可不是和稀泥,因為卦爻辭雖然有不少文字可能非常古老,但也有一些不太古老,所以,《易經》不像是由「某某著」,倒更像是由「某某編著」,也就是說,這書是由什麼人,或許是晚於孔子的什麼人,把一大堆新的和舊的卦爻辭收集起來,再組織組織,再編輯編輯,再校訂校訂,一番拷貝粘貼的工夫,最後完成了這部《易經》。

那麼,這位編著者能不能查到呢?

郭沫若說他查到了,這個人就是馯臂子弓。

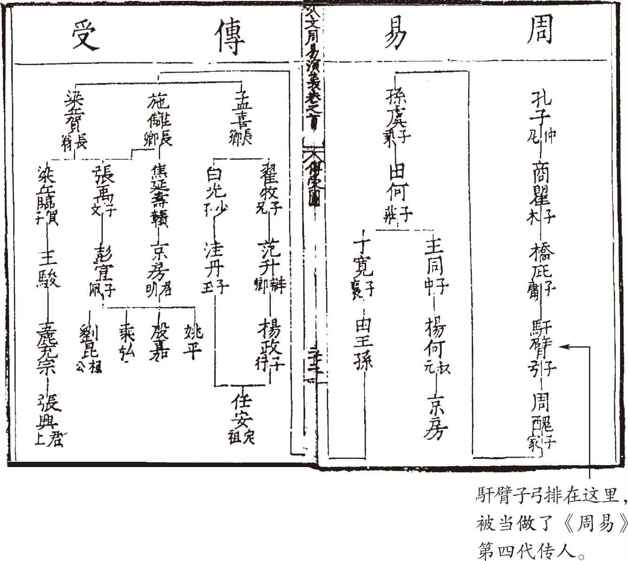

圖34 《今文周易演義》〔明〕徐師曾撰 影印國家圖書館藏 明隆慶二年(公元1568年)董漢策刻本-1

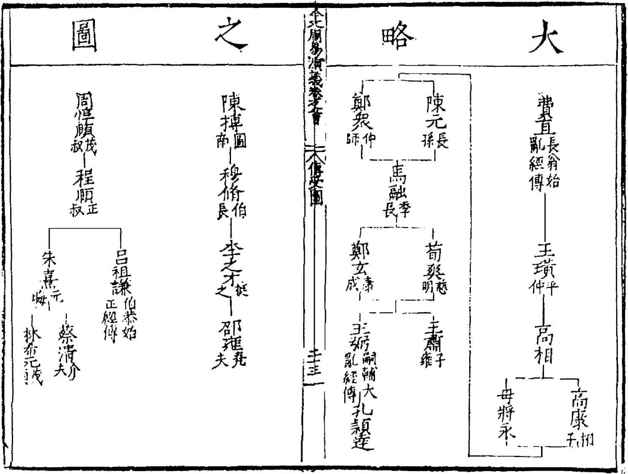

圖35 《今文周易演義》〔明〕徐師曾撰 影印國家圖書館藏 明隆慶二年(公元1568年)董漢策刻本-2

馯臂子弓,這個名字很古怪吧?不過他既不是日本人,也不是複姓。他姓「馯」(這個字既讀「千」,也讀「漢」),名「臂」,字「子弓」。

《漢書》裡叫他馯臂子弓,《史記》裡叫他馯臂子弘,郭沫若認為「弘」是「肱」的筆誤,姓「馯」,名「臂」,字「子肱」,名和字的意思是呼應的,這很合乎古人的習慣。大家都該記得郭靖給楊過起的名字吧,姓楊,名過,字改之,「過」和「改之」就是意思的呼應,表示「過而能改」。不過我總懷疑郭靖那個老粗起不出這麼有水平的名字。

傳統上認為,《周易》的學問從孔子完成《易傳》之後就一代一代往下傳,有說馯臂子弓是第三代傳人的,也有說他是第四代。可是郭沫若卻說,馯臂子弓既不是第三代傳人,也不是第四代傳人,《周易》裡的《易經》部分根本就是這小子編著的,他才是貨真價實的第一代!

奇怪吧,創始人怎麼倒成了傳人了?

這不難理解。好比我去推銷一種包治百病的新藥,如果老實介紹「這藥是我熊大師的鄰居大媽精心研製的」,你聽著可能就會眉頭一皺:「哦,大媽級產品?!」

我還是改口的好,我會說這藥的研製者是紐約醫療中心愛德華·李博士的專利,而這位愛德華·李博士是位華裔科學家,他爺爺是李時珍,他外公是孫思邈。

馯臂子弓的遭遇正是如此這般,雖然他確實就是孔子的再傳弟子。從另一個角度來看,研究生的成果最後變成了導師的,這也是很多人都能理解的吧?

下一個問題是:如果《易經》的創始人是孔子的再傳弟子馯臂子弓,那《易傳》的作者無論如何也不可能是孔子了。

郭沫若的意見是:《易傳》的作者以南方的楚國學者為主,主要都是荀子的學生。《易傳》裡不是有那麼多的「子曰」嗎,方才胡適不是還引了《系辭》裡孔子的話嗎?郭沫若說:這都是《易傳》作者為了掩人耳目,其實「子曰」難道一定就是「孔子曰」嗎?不一定的,很可能不是「自己曰」就是「荀子曰」呢。

荀子是先秦時代最後的一位儒家大師,此人學養深厚,思辨能力極強,還教出了李斯和韓非這兩個很不儒家的著名學生。

荀子是趙國人,後來到南方的楚國發展,老闆就是「戰國四公子」之一的春申君(上海有個簡稱「申」,就是從春申君這兒來的)。荀子沒趕上好時候,他的時代正是秦滅六國如火如荼的當口,而且,很可能在秦始皇統一天下之後他老人家仍然健在。

荀子如果遙想當年,儒門之中,祖師爺孔子雖然一生都無法施展政治理想,但好歹也能周遊列國,講學授課,傳播自己的主張和學說,一般也能受到各國國君的禮遇;孔子的後學們,子夏講學西河,做了魏文侯的老師,聲譽極隆;曾子在魯國的時候,魯繆公簡直拿他當爹當媽似的伺候,可人家曾子還挺挑理;孟子也不得了,一開路就帶著一大幫研究生一起,浩浩蕩蕩一個車隊,走到哪兒吃到哪兒,整個兒一群蝗蟲。最可恨的是,他拿著韋爾奇的薪水還不知足,一輩子到處跑,就是要推行自己的政治理想。唉,唉,唉,可到了荀子這裡,前輩們的所謂苦難都變得比蜜還甜了——對於一個思想家來講,再沒有什麼能比生活在專制時代更加不幸了。荀子悲涼地看了看四周,全國上下忽然變得只有一個秦始皇思想了,人民群眾至少在表面上取得了思想上的高度統一,而為了維護秦始皇思想的權威性、絕對性和唯一性,開始出現了無所不在的秘密警察。

中國人都知道「焚書坑儒」,「焚書」消滅了著書自由,「坑儒」消滅了——

得為秦始皇說句公道話,其實「坑儒」並不像很多人以為的那樣是坑殺儒家知識分子,是對全國的知識分子起到殺一儆百作用的殘酷大屠殺。「坑儒」所坑的「儒」其實並非儒家人物,而都是些方士,也就是神棍一類的人,而且秦始皇是具體針對這批神棍來「坑」的,並沒有要擴大打擊面或者剿滅一切反動知識分子的意圖。

所以,雖然「焚書坑儒」是一直連在一起說的,但性質大不一樣,「焚書」是全國性的政治行為,意在愚民,而「坑儒」則是一個小範圍的具體行動,端掉了一個以神棍為主要成分的反動團伙。

天下一統了,秦帝國需要穩定。對老百姓來講,國家讓你往東,你就別想往西;國家讓你打狗,你就別去罵雞。每個老百姓都不是有獨立思想的獨立個人,而是秦帝國國家大機器裡的一個小小零件。

對於零件來講,最好多幹活兒,少讀書,手腳要勤,大腦要懶,這才是好零件,好國民。

在焚書令之後,好國民只有三種書可看:醫書、算命書、種樹書。

大家先想想南宋大英雄、大詞人辛棄疾有一首詞,詞中有很著名的一句是:「且將萬字平戎策,換取東家種樹書。」這裡的「種樹書」是個很高明的修辭,如果你不知道它另有出處,單從字面上理解,也能夠正確理解作者的意思,但如果你知道了「種樹書」可能是藏著用典的意思,那你就更能體會到辛棄疾當時憤懣的心境了。

恰恰就生活在這個時代裡的荀子難道不會比辛棄疾更加憤懣嗎?

那些荀門學者,那些懷著亡國之痛的楚國知識分子,難道不會比辛棄疾更加憤懣嗎?

早在周厲王時代,大貴族召公就能說出「防民之口,甚於防川」這樣的至理名言,而其實,鉗制人民群眾的思想和言論倒並不是一定就鉗制不住的,只是技術難度比較大罷了,而且需要統治者具有極大的權力。

在周代,政治體制主要還是封建制,封建製表現為貴族民主政治和貴族寡頭專制,一國之君並不具有絕對的權力,貴族們對國君不滿意的時候甚至可以聯合起來趕走國君,趕走周厲王的那場「國人暴動」就屬於這種性質。所以,對於那時候的一般統治者來說,「防民之口」確實「甚於防川」。

可歷史一進入秦朝,封建體制就轉變為專制體制了,諸侯自治也變為中央集權了,皇權開始有了至高無上的地位了,所以「防民之口」也就相應地具備了技術上的可行性了。

於是,秦政府以重法鉗製出版著述,更嚴厲的是,還不許大家交頭接耳——不知道各位有沒有喜歡扎堆聊天的,如果有的話,放在秦朝,這個習慣會害你掉腦袋。

這些政策對普通百姓倒也沒什麼,反正吃飯睡覺唄,就算讓讀書還不識字呢,可對知識分子來說,這簡直就如同阻撓西門慶去勾引潘金蓮,是可忍孰不可忍!

那麼,不可忍,他們又能怎麼辦呢?

有人可能會說:「嗯,遇到難題的時候不都是佔個卜、算個卦嗎,現在也一樣做唄。」

可再靈的烏龜、再神的蓍草,也抗拒不了專制皇權啊。所以,辦法就只剩一個了。

還記得我在《孟子趣說》裡介紹過清代文字獄盛行的時候知識分子都去搞考據學了嗎?高手即便在尋章摘句這樣的枯燥工作中也能夠發現機會傳播思想,不動聲色地顛覆著主流觀念。

秦帝國專制之下的學者們一看,不是還有三種書可以流通嗎,嗯,這個算命書有些搞頭,咱們就研究算命好了。

這是個非常合乎邏輯的解釋。郭沫若給出了不少證據,認為尤其是楚國的荀門知識分子把精力都投入到了對《易經》的闡釋當中,通過對卦爻辭的解說,闡發那些無法在秦帝國光明正大地表達出來的政治思想和哲學思想,《易傳》就是這樣成形的。

我們一般所熟悉的《周易》思想,諸如陰陽的相互作用,事物的演進變化等等,其實都是《易傳》裡的思想。郭沫若認為,《易傳》這分明就是針對秦始皇,就是在和秦帝國唱對台戲。

秦始皇把自己叫做「始皇帝」,自己的子孫就「二世」、「三世」這麼往下一直叫,直到「萬世」。可《易傳》傳達的思想是:沒有什麼東西是永遠不變的,陽極生陰,陰極生陽,寒過後是暑,暑過後又是寒。荀門學者唱著:「太陽落山明朝還會爬上來,花兒謝了明年還會一樣地開。」

如果你負責秦帝國的宣傳工作,你可能會和這些搗蛋分子對對歌:「我的青春一去無影蹤,我的青春小鳥一去不回來——哈哈,世界是線性發展的,哪有什麼輪迴!」

荀們學者會回答:「你的青春小鳥一去不回來,因為它飛到你兒子那兒去了。所以這世界依然是輪迴變化的,歷史不是線性的進程。」

當然了,秦帝國不會給異見分子唱歌的機會,可人家會在《易傳》裡偷著唱,其中思想的隱蔽含義是:別以為你們秦帝國就真能千秋萬代一統江湖,嘿,風水輪流轉,明年還不知道會轉到誰家呢。別以為你們秦帝國真能一萬世不動搖,這個世界的真理是:物極必反,盛極而衰,萬事萬物永遠都在不停地變化著。

在兩千多年前的另一個東方世界,釋迦牟尼說:「事物都有成、住、壞、滅,生命都有生、老、病、死。一切全是因緣聚合,空幻不實。」——也在闡釋變化之道,重點是在人生觀。

在兩千多年前的西方世界,赫拉克利特說:「人不可能兩次踏入同一條河流。」——也在闡釋變化之道,重點是在宇宙觀。

而《易傳》闡釋變化之道,重點卻在於政治思想。

現在我們再回來看看最初的那個問題:難道《周易》真的藏有反對獨裁專制的觀念嗎?那年頭的人怎麼可能會有如此前衛的思想呢?獨裁專制不一直都是中國的歷史傳統嗎?

現在再來想想,乾卦九五爻、上九爻和用九爻的關係,想想用九爻「群龍無首,吉」的爻辭,想想這一爻為什麼能夠高居於通常認為象徵帝王的九五爻之上,並且是「吉」,而不是像上九爻那樣物極必反式的「有悔」?

有了前文這些鋪墊,這時候如果讓我對這個問題推測一下的話,我就會產生一些新的疑問:為什麼六十四卦裡只有乾卦和坤卦才有「用九」的爻辭,其他卦卻全都沒有呢?而且,「用九」爻辭是有辭無爻——乾卦也和所有卦一樣是由六根爻構成的啊,到第六爻「上九爻」就到頭了,並沒有一個第七爻呀?再有,乾卦六根爻的爻辭從「潛龍勿用」到「亢龍有悔」,表達了一個完整的事物發展週期,闡明事物從萌生到發展,再到鼎盛,最後物極必反的一個過程,圓滿無缺,並不需要再加入一個「用九」啊?

我對「用九」的這些疑問早有無數前輩研究過了,但都沒什麼太令人信服的結論。當然,我的推測更不足以讓人信服,在沒有新證據出現的情況下,這只能是一樁無頭公案。我對這樁無頭公案的推測是:「用九」恐怕不是《易經》原來就有的,而是被荀門學者篡改上去的。

從人之常情上講,「群龍無首」充分表達著亡國的遺老遺少們對舊制度的懷念。是呀,封建社會到此結束了,貴族民主制度到此結束了,除了皇帝沒有人再對國事有任何有保障的發言權了,分封諸侯變成了設立郡縣,諸侯分治變成了中央集權,一個容得下國民制約君權、容得下百家爭鳴的時代徹底結束了。

大家習慣於把漫長的中國古代社會統稱做封建社會,這其實是一個誤解,從秦始皇變封建為郡縣之後,中國就進入了專制社會、極權社會,而封建時代的貴族民主遺風便被專制社會的皇帝獨裁所取代。(關於這一點的具體分析都在《孟子趣說》第一冊,誰要有興趣可以到那裡去找。)

也別太當真,我這只是推測罷了,所依據的除了不充分的證據之外,還有人之常情和世之常態。就後者而言,從歷史上看,只要制度和外部環境是相同或者相似的,那麼基本上說,不管把什麼人擱進去,他們都會作出同樣的表現。

舉個例子來說吧,都說我們中國農民是吃苦耐勞的,是任勞任怨的,是有著典型東方式的勤儉美德的,可你會看到,一旦制度和外部環境一變,嗯,比如在大鍋飯時期,農民們就不再吃苦耐勞了,不再任勞任怨了。我們再把眼光往前放放,往外放放,這種制度其實當年歐文早就搞過試點,列寧也搞過試點,全都是同樣的結果。看,不同的時代,不同的國家,不同的人種,只要制度和外部環境一樣,結果就一樣。

所以,別以為人的地域性啊、時代性啊就真有多重要,要知道,人趨利避害的天性都是一樣的,只有這點才是最重要的,從這點出發來考慮問題,制度設計和外部環境才是最重要的。再看上邊的例子,大鍋飯時期的懶漢們到了承包制實行以後,馬上又變回具有吃苦耐勞的傳統美德的中國農民了。這可是全國範圍的大事件啊,太有說服力了。

其實就往身邊看看,這個邏輯在很多地方也都適用,比如,你看到甲城市的公交車查票很嚴,乙城市恰好相反,你不要以為乙城市就民風淳樸,司機和售票員更容易信任乘客,要知道,如果在同樣的市場經濟條件下,如果這兩座城市同樣是外來流動人口很多的大都會,如果這種情況是普遍情況而非個案,那麼唯一的可能就是兩地公交公司的收入分配製度不同,司乘人員的個人收入和車票銷售額度的掛鉤緊密程度不同。好習慣都是逼出來的,壞習慣都是慣出來的,這個道理,無論在社會、國家、公司、家庭,全都適用。

我講這些是為了說明:我們很清楚清朝文字獄興盛時期的那段歷史,而那時是極權統治,秦帝國也是極權統治;那時是鉗制思想,鉗製出版,秦帝國也是鉗制思想,鉗製出版;那時的學者們被迫退到了看似和政治毫無關係的考據領域,秦帝國的學者們難道不也會退到看似和政治無關的算命領域嗎?文字獄那時的學者在考據當中謹慎而隱蔽地提出了顛覆性的思想觀念,難道秦帝國的學者們不也會在算命書的隱蔽之下表達自己的非主流見解嗎?

我方才說:「不同的時代,不同的國家,不同的人種,只要制度和外部環境一樣,結果就一樣。」如果承認這一點的話,那麼,《易經》裡的「用九」之謎和《易傳》的政治哲學思想不也很容易被理解了嗎?

有人可能會問:「照這麼說,這些個作者和編者都是些楚國的愛國學者了?可《易傳》裡看不出有愛國主義的成分在啊?」

第一個理由是:真把話說那麼明顯,也就說不出話來了。

第二個理由是:別以為愛國的觀念很早就有,事實上,這個觀念是出現得很晚的。「國家興亡,匹夫有責」,這話是明朝末年才由大學者顧炎武提出來的,而且這句話還不能就這麼單獨來看,而要和顧炎武的亡國和亡天下之辨一起讀才行,因為顧老師這話的前後文是外族滅了漢人政權,這才是當時的正統知識分子最不能容忍的。

這個問題值得仔細說說。讀歷史千萬要小心的是,不要拿現代觀念去套古人。我們現在都認為愛國是天經地義的,這是因為社會制度不一樣了,我們新中國是人民當家做主,通過人大行使政治權利,層層選舉,我這片每到居委會換屆選舉的時候都會掛出橫幅,請大家投出神聖的一票。所以,國家是屬於全體人民的,屬於我們每一個人的,我們用稅款養活著政府,政府是被人民雇的,是為人民服務的。這樣的話,我們愛我們的國家,這是天經地義的。可古代社會不是這樣啊。

從秦朝到清朝,是漫長的極權專制,無論是土地還是人民,整個國家都是皇帝一個人的私有財產,如果你生活在那個時候,從你一降生開始,你就是屬於皇帝的,你是沒有獨立人格的,只是一部分作為你自己、一部分作為皇帝的私有財產而存在著。如果皇朝鼎盛,你可能也會拍拍胸脯,遇到外國人欺負的時候會一瞪眼:「打狗也不看主人?!」可如果你正趕上昏君統治的時候呢?如果皇帝不把你當人,你還會去「愛」他的其他私有財產嗎?

皇帝們也意識到了這個問題的嚴重性,所以一再宣傳忠孝。

什麼是忠孝?

忠是忠,孝也是忠,我們講中華民族的孝道往往會拿和《周易》同列於「十三經」的《孝經》說事,其實《孝經》在本質上就是一本《忠經》。很多人覺得中國歷來講究孝道倫理,這是中華傳統文化的精華,其實你只要把《孝經》通讀一遍就不會再這麼看了。這個問題詳見《孟子趣說》第三冊,這裡就不再細說了。

皇帝苦口婆心,教育人民要忠君。其實這也怪不得皇帝,人性都是這個樣子——想想什麼東西最「忠」呢,當然是狗,所以狗才是人類的朋友。

狗對同類會很凶,但對主人永遠都很溫順,要不怎麼那麼多人都喜歡養狗呢。以前流行過一首歌,名字好像叫《交個女朋友還是養條狗》,這個名字很說明問題啊。你就算把狗扔了,一般來說,狗還會千里迢迢找回家,一點兒不會怨你,可你要是做了一丁點兒對不起女朋友的事,女朋友就得跟你急。如果你是皇帝,你是希望臣民們都像你女朋友呢,還是都像狗?

在強大的宣傳之下,老百姓們覺得自己天經地義就是狗,天經地義就該服從主人。而看家護院是狗的天職,所以老百姓自然應該看護好皇帝的家業。所以說,在有皇帝的時代裡,忠君才是第一位的,甚至是唯一的,愛國的意思主要是愛護皇帝主人的私有財產,而既然有了忠君觀念,愛國也就成了不言而喻的,沒有特別提出的必要。

在秦帝國之前,周代主要都是封建制度,前文講過,是貴族民主政治和貴族寡頭政治的局面,沒有中央集權。而且,時間越往前,「家」的概念就越是重要於「國」的概念,也就是說,一個貴族可以不愛國,這沒什麼,沒人因為他不愛國就唾棄他,但他一定要愛家,不愛家的人才是被人唾棄的。

先解釋一下,我為什麼只說「貴族」如此,而不說平民?因為那時的社會是由貴族把持的,貴族人數很多,從高級貴族到低級貴族,都住在城裡,他們都是所謂統治階級,都是享有政治權利的;而勞動人民一般是原住民或者被征服者,或者既是本地住民,同時也是被征服者,這些人不享有任何政治權利。

周朝,尤其是西周和春秋時期,是個宗法社會,治國依靠的是禮制,簡單說就是非常強調等級秩序,等級秩序的穩定就意味著社會的穩定,我們說中國是個禮儀之邦,源頭就在這兒。而禮制是針對貴族階級的,對草根階級用不上,所以說「禮不下庶人」,這可不是指對草民百姓可以不講禮貌。即便到了禮崩樂壞的戰國時期,孟子還都認為「無恆產者無恆心」,對草根階級是沒什麼高要求的。讓他們「愛國」?根本談不上。

國家是貴族的,而且是貴族集體的,在周代前期尤其如此。那時的社會「群龍無首」,周天子並沒有多大的權力,自己的直轄地盤只有很小的一塊,其他地方都分封出去了,地方諸侯們享有高度的自治權,只要經常向天子進進貢,有事的時候幫天子打打仗就可以了。那麼,貴族們有強烈的愛國觀念嗎?也沒有。諸侯們愛自己的封國勝於愛他們頭頂上的周朝,到底自己的封國才真正是「我的地盤我做主」,是自己的命根子。

那麼,每個諸侯國裡的貴族們都愛各自的諸侯國嗎?也不是。當時的社會制度是:像周天子分封諸侯一樣,諸侯也要分封自己手下的那些小貴族,這些小貴族其實也不算小,他們有自己的領地和軍隊,對諸侯國國君要盡的義務就和諸侯國國君要向周天子盡的義務一樣。而這些小貴族還要把自己的領土、人口和軍隊再分封給更小的貴族,互相的權利和義務也還依此類推。所以,在那個時代裡,「家」的觀念勝過「國」的觀念,一個叛國的貴族並不會受到普遍的非議,可他如果叛了家,或者把自家給搞垮了,那可是不容原諒的罪過。

這一點現代人不容易理解。要知道,當時較大貴族的「家」幾乎就是一個小國,我在前文不是講過叔孫穆子和豎牛的案例嗎,叔孫穆子是魯國的大貴族,他的「家」幾乎相當於全國的三分之一,比一些小諸侯國的全國都大,豎牛作為他家的管家,也幾乎就相當於一個小國總理。而叔孫穆子作為叔孫氏的當家人,在處理重要事務的時候,按照當時的一般標準,是要把自家利益放在國家利益之前的。

周朝這種政治結構發展下來,就使得每個諸侯國裡幾乎都產生了國君和大貴族的權力之爭,爭鬥的趨勢是掌權者越來越少。有的國家最後是君權壓倒了大貴族,而有的國家則相反,比如魯國,三家大貴族實際上已經把魯國瓜分了,魯國甚至有一位國君被三家聯合趕到國外去了,一直都回不了國。這三家大貴族就是孔子經常念叨的「三桓」:季孫氏、仲孫氏、叔孫氏。叔孫穆子就是叔孫氏某一代的大當家。

晉國比魯國更過分,六大家族鬥來鬥去倒了三家,剩下的三家居然公然瓜分了晉國,從此中原大地再沒有了晉國的名號,原來的晉國版圖分裂成了韓國、趙國和魏國,這就是標誌著春秋時期和戰國時期分野的重大事件「三家分晉」。

任何事情好像都很難說沒有特例,在戰國時期的楚國,出了個「偉大的愛國主義詩人」——屈原。

這要具體情況具體分析。首先,屈原這時候已經到了戰國時期,社會體制和社會風氣都和西周,乃至春秋時期不大一樣了。再者,楚國對於周朝來講其實是個「外國」,受中原華夏文明影響不大。這點我在《孟子趣說》第三冊詳細講過,現在簡單講講:楚國原本是在商代晚期加盟到周人陣營的,後來又退了出來,這就大體相當於一個加盟國退出了邦聯(簡單說,邦聯是比聯邦更加鬆散的國家聯盟),倒也無可厚非。而且事實上,楚國一直以外國自居,楚王很早就稱了王,和周天子平起平坐,中原諸侯們也都不把楚國當自己人,只當他們是南蠻子,是未開化的蠻族。還有第三點是:屈原是楚國貴族,和楚國王室是同姓的一家人。所以,雖然他只是個小貴族,但楚國也有他的一份,甚至可以說,楚國就是他們羋家的。

羋,讀「米」。奇怪吧,屈原怎麼又成羋家人了呢?

楚國的國王姓羋,前邊講過,一個「姓」會漸漸分成許多「氏」,羋姓就分出來熊氏、屈氏、景氏等,所以屈原的「屈」並不是他的姓,而是他的氏,「原」也不是他的名,而是他的字,如果按照現代人的稱呼習慣,我們應該叫他「羋平」——偉大的愛國主義詩人羋平。

所以嚴格說起來,愛國主義是個後起的觀念,甚至可以說是個現代觀念,最好不要輕易往古人身上去套。話說回來,對於可能是《易傳》作者的那些楚國學者來說,他們對秦帝國的態度恐怕不是出於什麼愛國主義,而是出於歷史上的仇恨淵源和既得利益的被剝奪,還有自由思想的被鉗制。

呵呵,一家之言,推想而已,可別問我要什麼充足證據。不過我倒願意順手把托馬斯·潘恩的一句名言摘錄過來,讓大家看看他老人家在這個問題上的一種心態——「我的國家是世界,我的宗教是行善」。