有些領導者在堅持己見和要求苛刻的同時還能培養出忠心耿耿的下屬。他們敢作敢為的精神使他們充滿了人格魅力。史蒂夫·喬布斯就是這樣的一個例子。他以電視廣告的形式講述了自己的個人宣言,它的開頭是這樣的:「致瘋狂的人。他們特立獨行。他們桀驁不馴。他們惹是生非。他們格格不入。」亞馬遜網站的創始人傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)也擁有這種鼓舞人心的能力。這種能力的訣竅在於激勵人們認同你的使命感,讓他們心甘情願地追隨你,甚至到達他們自認為不可能企及的地方。肖克利並沒有這樣的才能。雖然他身上的光環可以幫他招募到一批優秀的員工,但是當這些員工真正開始與他共事之後,他們很快就會在他的粗暴管理之下心生怨恨,就像布拉頓和巴丁一樣。

一個優秀的領導者需要知道什麼時候應該堅持自己的想法,什麼時候應該聽取質疑者的意見。肖克利難以在這兩者之間取得平衡。這個問題在他設計一款四層二極管的時候得到了明顯的體現。在他的設想之下,這種二極管會比三層晶體管速度更快,同時能夠實現更多的功能。它在某種意義上可以算是集成電路的起源,因為這種新元件在執行任務的時候需要在同一塊電路板上搭載四到五個晶體管。但是它的製造工藝非常複雜(需要對薄如紙片的硅材料的正反兩面進行不同的摻雜處理),而且大部分生產出來的成品都是無法使用的。諾伊斯試過說服肖克利打消生產這種二極管的念頭,但是肖克利沒有聽進去。

許多引起重大變革的創新者在推進新想法的時候都會表現出同樣的固執,但是肖克利已經越過了富有遠見和癡心妄想之間的界線,變成了領導無方這一反面教材。在研製四層二極管的過程當中,他一直表現得十分隱秘、頑固、專制和偏執。他為此成立了幾個秘密的工作小組,同時拒絕向諾伊斯和摩爾等人透露相關的信息。「他無法面對自己決策失誤的事實,於是他開始遷怒於自己身邊的每一個人,」其中一位反抗他的工程師傑伊·拉斯特回憶道,「他還會出言辱罵我們。我從他的心腹親信變成了他全部問題的罪魁禍首之一。」63

他的偏執已經深入到了他的本性當中,這點可以在一系列打擊員工士氣的事件當中體現出來。例如,有一位秘書在開門的時候割傷了手指,這時肖克利堅信有人想要陷害他。他要求公司的每一位員工都必須參加一次測謊儀測試。大部分員工都拒絕了這個要求,肖克利也只好就此作罷。後來他們發現割傷那位秘書的只是一顆圖釘的尖端,這顆圖釘之前一直被釘在門上用於張貼通知。「我認為『暴君』這個詞已經不足以概括肖克利了,」摩爾說道,「他是一個性格複雜的人。他的好勝心非常強,他甚至會與自己的下屬競爭。根據我外行的診斷,他還是一個偏執狂。」64

更糟糕的是,肖克利對四層二極管的執迷被證明是錯誤的。有時候天才和庸才之間的區別就在於他們的想法是否正確。如果肖克利的二極管在事實上可行,或者他能夠把它發展為集成電路的話,他也許會再次成為被世人認可的遠見者,然而事實並非如此。

在和昔日的工作搭檔巴丁和布拉頓共同獲得一項諾貝爾獎之後,肖克利的偏執反而變得更加嚴重了。他在1956年11月1日早晨接到了獲獎的通知電話,他當時的第一反應是覺得這是一個萬聖節的惡作劇。在確認了這個消息之後,他開始陰暗地懷疑有人會否定他獲獎的資格,於是他向諾貝爾委員會寫信詢問關於他的反對者的信息,對方拒絕了這個請求。不過至少在當天,肖克利半導體公司內部的緊張氣氛得到了緩解,他們在裡克凱悅旅館裡面舉行了一場慶功午宴。

雖然巴丁和布拉頓一直都與肖克利保持著疏遠的關係,但是當他們與家人齊聚斯德哥爾摩參加頒獎典禮的時候,他們之間的氣氛尚算熱絡。在頒獎典禮的演講上,諾貝爾委員會的主席強調了天才個人和團隊協作的結合對於晶體管發明的重要性。他將其稱為「遠見、創造和堅持的最高成就,這是通過個人和團隊的結合實現的」。當天晚上,巴丁和布拉頓在斯德哥爾摩大酒店的酒吧裡面飲酒敘舊。肖克利在午夜後不久走了進來。雖然他們在過去6年裡幾乎沒有和他說過話,但是他們在這時候還是放下了隔閡,邀請他與他們坐在一起。

肖克利志得意滿地從斯德哥爾摩回到公司,但是他的不安全感卻沒有絲毫減退。在一次面向員工的講話當中,他表示「是時候」讓世人認可他的貢獻了。拉斯特注意到公司內部的氣氛開始「迅速惡化」,到後來已經變成了「一所大型的精神研究院」。諾伊斯向肖克利提到公司內部「全體人員的不滿情緒」正在逐漸累積,但是他的警告也沒有起到什麼作用。65

肖克利不願意分享功勞的心態使得他很難營造出一種協作精神。1956年12月,也就是在肖克利獲得諾貝爾獎的一個月之後,他的幾位員工準備將他們撰寫的論文提交給美國物理學會,這時肖克利要求他的名字必須以合著者的身份出現在這些論文上,他們公司提交的大部分專利申請也需要遵守這個要求。另外,他還堅稱任何發明都只能有一個真正的發明者,因為「創意的唯一靈感只會出現在某個人的腦海中」。他還補充說其他參與其中的人「僅僅充當協助者的角色」,這種說法也許有點自相矛盾。66 晶體管的發明也是通過團隊協作實現的,但是這段經歷卻沒有讓他打消這個觀念。

狂妄自大的肖克利不僅會與自己的下屬產生衝突,連他名義上的上司和老闆阿諾德·貝克曼也成了他發洩的對象。有一次,貝克曼乘飛機來到肖克利的公司開會,討論控制公司運營成本的需要。肖克利在會議上的行為超出了在場所有人的預料——他在全體高層職員的面前大聲吼道:「阿諾德,如果你不喜歡我們這裡的做法,我隨時都可以帶著這批人離開,我無論在任何地方都能夠得到支持。」然後他怒氣沖沖地走出了會議室,留下他的老闆和員工們面面相覷。

在其他心懷怨恨的同事的請求之下,戈登·摩爾在1957年5月代表他們致電給貝克曼,他在電話中轉達了員工們的怨言。剛剛被肖克利羞辱過的貝克曼也表達了自己對這批員工的關心。「你們那邊的情況看來不太樂觀,是吧?」貝克曼慰問道。

「情況確實不妙。」摩爾回應道。他向貝克曼保證,如果肖克利可以離開的話,那麼其他骨幹員工將會繼續留下來。67 但是反過來的情況也同樣成立,摩爾警告如果不換一位有能力的領導來頂替肖克利,那麼員工們將很有可能離開。

摩爾和他的同事們剛剛看過電影《叛艦凱恩號》(The Caine Mutiny ),然後他們也開始密謀反抗他們的「奇格艦長」(Captain Queeg)。68 在接下來的幾個星期裡,由摩爾帶領的7位不滿現狀的骨幹員工與貝克曼進行了一系列的秘密會議和晚餐,他們最終達成了一個協議:肖克利將被調任為高級顧問的職位,而且他所有的管理職責也會被移除。貝克曼在一頓晚餐上向肖克利通知了這項人事變動。

起初肖克利勉強同意了這個安排。他允許諾伊斯負責管理公司的運作,並將自己的職責限制為提供想法和戰略建議。但是他很快就改變了主意。放棄控制權從來都不是肖克利的本性,況且他對諾伊斯的管理能力也存有疑慮。他向貝克曼表示諾伊斯不會成為一個「積極進取的領導」,而且諾伊斯也不夠堅決果斷。肖克利的批評其實也有一些可取之處。肖克利本身也許是一個過於好勝和固執的領導,但是為人友善隨和的諾伊斯卻缺乏一些必要的強硬。對於管理者來說,一個非常關鍵的要求是能夠在堅決和包容之間取得平衡,肖克利和諾伊斯都不能精確地把握好這個標準。

當需要在肖克利和員工之間做出抉擇的時候,貝克曼臨陣退縮了。「我有一種不當的忠誠感,我覺得自己對肖克利有所虧欠,而且我應該給他足夠的機會來證明自己,」貝克曼後來解釋道,「如果我當時知道後來會發生的事情,我肯定會跟肖克利說再見。」69 貝克曼的決定震驚了摩爾和他的支持者們。「貝克曼實際上是在告訴我們:『肖克利才是你們的老大,如果不能接受就滾蛋吧。』」摩爾回憶道,「我們發現一群年輕的博士確實無法輕易撼動一位新晉諾貝爾獎得主的地位。」一場叛變已經變得不可避免。「我們完全被逼上了絕路,我們當時已經到了不得不離開的時候了。」拉斯特如是說。70

在當時來說,離開一家成熟的企業去成立一家競爭對手企業是很不尋常的,所以他們的決定需要一定的勇氣。「那時候這個國家的商業文化是一直為一家公司工作,直到退休為止,」技術公司營銷大師裡吉斯·麥肯納(Regis McKenna)評論道,「這是美國東海岸,甚至是中西部地區的傳統價值觀。」當然,如今的情況已經不再如此,而促成這種文化轉變的正是肖克利的反叛者們。「從現在看來,這是再正常不過的事情了,因為我們這裡已經接受了這樣的慣例——主要是在這批人才的不斷流動中建立的,」硅谷歷史學家邁克爾·馬隆(Michael Malone)說道,「現在你就算在外面創業失敗,也總比在一家公司待上30年要好。但是20世紀50年代的情況可不是這樣,他們當時肯定感到非常害怕。」71

這個反叛小組最初總共有7個人(諾伊斯當時還沒有加入),摩爾是他們的帶頭人。他們決定成立一家屬於他們自己的公司,但是成立公司需要一筆資金。於是,他們當中的尤金·克萊納給他父親的股票經紀人寫了一封信,這位經紀人來自海登斯通公司(Hayden, Stone & Co.)——一家在華爾街享負盛名的證券公司。在交代完他們的背景之後,克萊納在信中斷言道:「我們相信可以在三個月之內組建一家半導體公司。」這封信最後落到了一位年僅30歲的證券分析師亞瑟·洛克(Arthur Rock)的手上,他從就讀哈佛商學院的時候就開始涉足風險投資,而且一直以來都少有失手。洛克說服了他的上司巴德·科伊爾(Bud Coyle)和他一起前往西海岸一探究竟。72

洛克和科伊爾在舊金山的克裡夫特酒店(Clift Hotel)會見了這七位工程師,但是他們發現這個團隊還缺乏一位領導者,於是他們催促這些反叛者盡快邀請諾伊斯入伙,後者在之前一直都拒絕加入他們,因為他覺得自己應該對肖克利盡責。摩爾最終成功說服諾伊斯參加他們的下一場會議。諾伊斯在會議上給洛克留下了深刻的印象:「我一看到諾伊斯就被他的魅力深深吸引住了,我可以看出他非常適合擔任他們的領導。他們會聽從他的命令。」73 在這場會議上,包括諾伊斯在內的八人達成了一個協議:他們會共同離職並創辦一家新的公司。科伊爾拿出了幾張嶄新的美元鈔票,讓他們在上面簽上自己的名字,作為一份象徵性的合同。

在當時,要融資成立一家完全獨立的公司是很困難的,對於從知名公司離職的創業者來說更是如此。那時候業界還沒有形成向創業公司投資種子基金的觀念。這種新型的投資方式要等到諾伊斯和摩爾創辦下一家公司的時候才開始流行,這點我們會在下文討論到。所以他們選擇的是尋找一家現有的公司資助他們成為一個半獨立的部門,就像是貝克曼與肖克利的關係一樣。在接下來的幾天內,他們仔細地翻閱了《華爾街日報》,並從中找出35家有可能接納他們的企業。洛克在回到紐約之後就開始給這些企業打電話,但是沒有得到任何正面的回應。「沒有一家企業願意接手一個獨立的部門,」他回憶道,「他們認為現有的僱員會對此有意見。我們已經嘗試了幾個月的時間,正當我們準備放棄的時候,有人建議我去拜訪謝爾曼·費爾柴爾德(Sherman Fairchild)。」74

費爾柴爾德對於他們來說是一位非常合適的投資人。他是仙童攝影器材公司(Fairchild Camera and Instrument)的老闆。除了身兼發明家、花花公子和企業家的身份以外,他還是IBM最大的個人股東,而他的父親正是IBM的聯合創始人之一。作為一位出色的發明家,他在哈佛大學讀大一的時候就發明了世界上第一台閃光同步相機。他後來在航拍技術、雷達相機、特殊用途飛機、網球場照明、高速磁帶錄音機、用於印刷報紙的利索型照相排字機(lithotype)、彩色雕刻機和防風火柴等領域都有所建樹。除了繼承大筆遺產,這些發明成果也為他帶來了不菲的財富。他喜歡賺錢的樂趣,更享受花錢的快感。他是21俱樂部(21 Club)和摩洛哥夜總會(El Morocco)的常客,按照《財富》雜誌的原話:「陪在他身邊的美女就像是扣在衣領的襟花一樣,每隔幾天就會換一個。」他親自設計了位於曼哈頓上西區的自家宅邸,裡面採用了玻璃製成的幕牆和斜坡,下方的中庭是一座由陶瓷覆蓋的岩石砌成的花園,未來感十足。75

費爾柴爾德爽快地拿出了150萬美元作為這家新公司的啟動資金(大概是8位創始人原定金額的兩倍),他將會以期權交易的形式獲取這筆投資的回報。如果這家公司在日後取得了成功,他可以以300萬美元的價格把它完全買下來。

諾伊斯和他的追隨者們組成的「八叛逆」(the traitorous eight)也把他們的公司選址在帕洛阿爾托的市郊,它和肖克利半導體公司就在一條公路上,後者在經過這次的人才流失之後一直都未能恢復元氣。6年後,肖克利終於放棄了從商的念頭,轉而擔任斯坦福大學的教授。另外,他的偏執狂心理也變得越來越嚴重,他開始執迷於種族之間存在遺傳水平差異的觀念——他認為黑人的基因存在智商上的劣勢,所以不應該鼓勵他們進行生育。自此以後,這位曾經構思晶體管概念並帶領人們來到硅谷這片樂土的天才就成了眾矢之的,他的每次演講都會出現大批的起哄者。

相比之下,由「八叛逆」成立的仙童半導體公司是體現天時、地利、人和三者的典範。因為帕特·哈格蒂在德州儀器公司研製的袖珍式收音機受到了消費者的熱捧,所以市場對於晶體管的需求正在不斷增長,而且這個增長速度還會繼續攀升:1957年10月4日,也就是在仙童半導體公司成立的三天之後,蘇聯成功發射了斯普特尼克號(Sputnik)人造衛星,同時觸發了美蘇之間的「太空大戰」。民用航天項目和建造彈道導彈的軍用項目都在推動計算機和晶體管的需求。這些需求也促進了這兩項技術之間的共同進步。因為計算機需要被做成能夠裝進火箭頭錐的大小,所以找出將成千上萬個晶體管塞入小型設備當中的方法成了一件非常緊迫的事情。

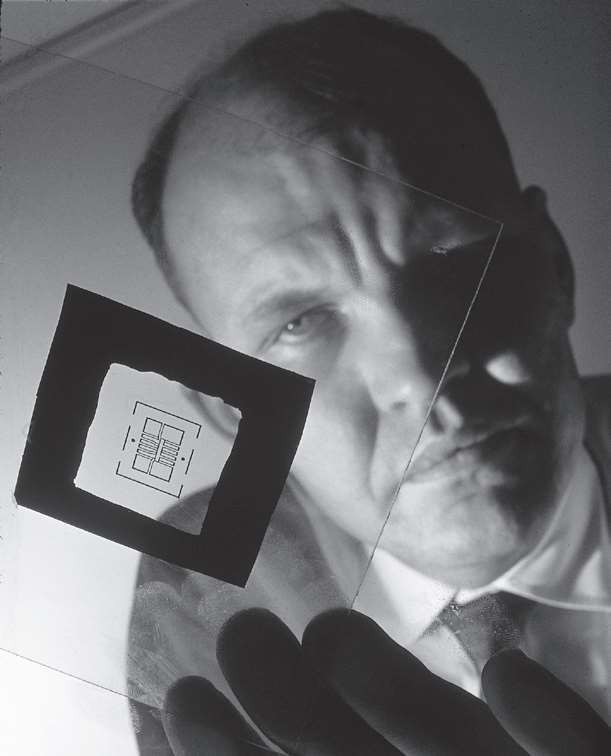

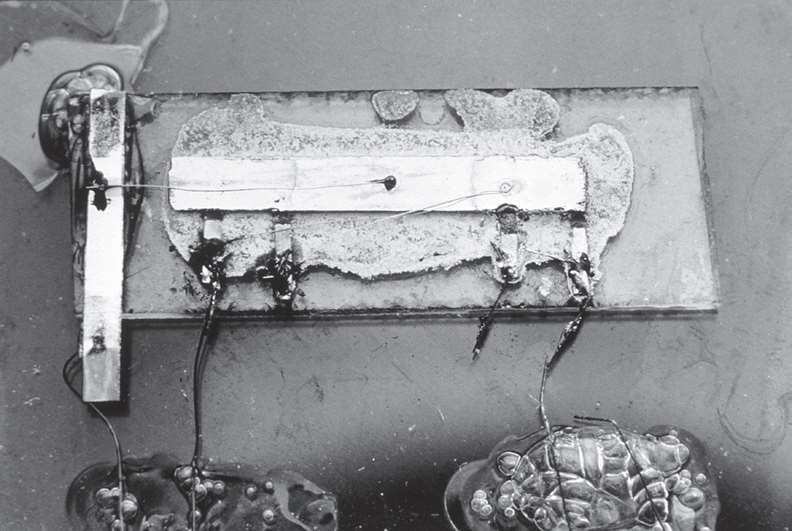

傑克·基爾比(1923—2005),1965年在德州儀器公司

基爾比設計的微芯片

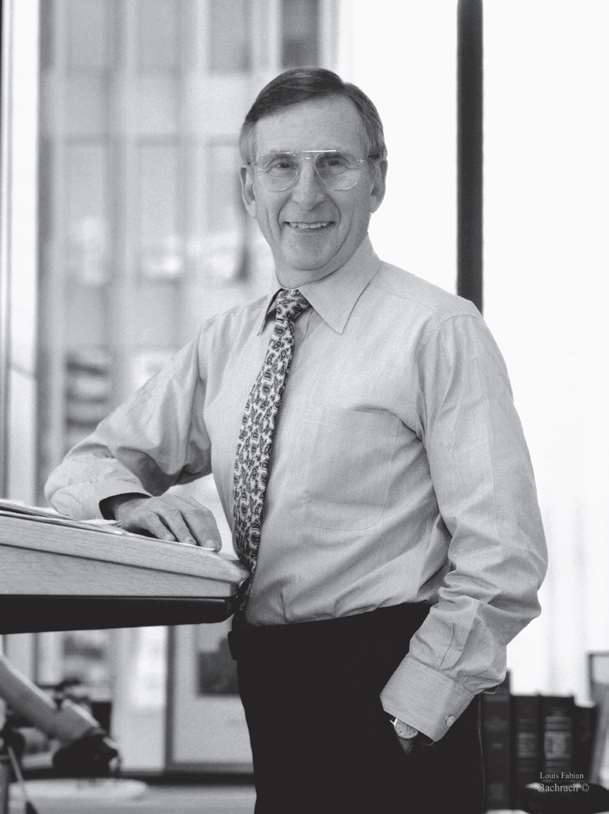

阿瑟·羅克(1926— ),攝於1997年

1978年,安迪·格魯夫(1936——2016)和諾伊斯及摩爾在英特爾

[1] 例如,工程師和理論家們發現了硅(它的原子外層軌道帶有四個電子)在摻入磷或者砷(它們的原子外層軌道帶有五個電子)之後會多出一個自由的電子,因此這種合成材料會帶有負電荷,也就是N型半導體。在硅中摻入硼(它的原子外層軌道帶有三個電子)則會導致電子缺乏,也就是說本來應該帶有電子的位置變成了「空穴」,這種帶有正電荷的合成材料被稱為P型半導體。

[2] 他的兒子弗雷德·特曼(Fred Terman)後來成為斯坦福大學的一位著名院長和教務長。

[3] 以下鏈接是一個關於香農和他的機器表演拋球的短視頻:https://www2.bc.edu/~lewbel/shortsha.mov。