1974年一位畫友約我到他單位去玩,他在美術出版社連環畫編輯室做編輯,也畫連環畫。在出版社那幢老樓一樓兩間寬綽的房子裡,橫豎放著一些桌案,坐著七八個人在工作,他們多是連環畫畫家,其中幾位還挺知名,「文革」前我看過他們畫的「小人書」,印象很深。此外還有兩位是文字腳本的編輯,臉上都長著鬍子。在這裡,我認識了連環畫編輯室的主任李定興,一位略矮的中年男人,黑黑的眼睛明亮有神,說話聲音大,熱情爽快,他大學學中文,不會畫畫,負責選題、定稿和編輯室日常的行政工作,自己也寫文字腳本。我與他聊得來,很快就熟了。一次他對我說:「給我們改編個文學腳本怎麼樣?」

這話勾起我的興趣,原因有兩個:一是我從小就是小人書迷。母親給我的零花錢全攢下來買小人書了。我最早的藏書是小人書,最多達到六七百本,心中的偶像全是由衷崇拜的連環畫家。自己還曾經自編自畫過幾本小人書,再用棉線裝訂起來,把它們與自己偶像那些名作放在一起。那時我把出版一本書看得極其神聖與高不可攀。「文革」初,這些兒時的珍存全部付之一炬。抄家後的一天下班回家,看見幾個鄰居小孩坐在道邊翻看著一本厚厚的連環畫,再一看竟是我珍藏的沈曼雲四十年代的名作《沈萬山巧得聚寶盆》,可是我並不感到心疼,而是麻木——那只是遠去的兒時的夢了。可是如果現在叫我編寫一本連環畫,還能印刷出版,不是把兒時的夢又喚回來了嗎?

另一個原因是,「文革」之前我剛剛開始在報刊上發表文章和畫,初嘗到自己手寫的文字變成鉛字時的歡欣,但如今這樣的事中斷了。「文革」中文化是最森嚴的禁地,無人涉足,出版物都不署名,報紙上的文章也只有姚文元和張春橋署名,寫作班子都是集體署名。可是,沒想到連環畫居然還可以署名,只是沒有稿費,沒有稿費我也願意試一試。我知道,單靠寫連環畫腳本是不會成氣候的,但可以證實一下自己。

寫作長篇小說《義和拳》時的情景

李定興給我的第一個活兒,是將一部河北梆子劇《渡口》改編成連環畫。我努力把它寫好,一個月後交稿,李定興看了說文字不錯,簡潔生動,這使我十分得意。他把這腳本交給青年女畫家王公懿來畫。王公懿是李文珍學生,畢業於中央美院版畫系,如今已是一位出色的旅美畫家。這本《渡口》是她畫的第一本連環畫,也是我編的第一本連環畫。

但是,正是在這裡,我走錯了第一步。

《渡口》描寫一個革命小將划行渡船時,勇擒一個暗藏殺器的階級敵人,這是一部典型的突出敵我矛盾、宣揚階級鬥爭的戲劇。它與我真實的思想立場完全相悖。我為什麼會扭曲自己來改編這樣的「作品」?

是我無所事事、太無聊了?還是因為渴望嘗到一種「成功」,哪怕是一種虛假的「成功」,而讓自己的文字染上了歷史的污泥濁水?我當時沒有這種自覺,而是糊里糊塗地這樣做了,並接連寫了幾本類似這樣的東西。

雖然《渡口》根本算不上文學寫作,更談不上是創作,但如果一開始動筆心靈就被扭曲了,進入文學創作後就會陷得更深。

一次關於義和團的話題使我與李定興交談甚篤。義和團運動的發生地和高潮都在天津,它帶著強烈的天津地域的氣質,中西精神文化在天津這裡的衝突極具思辨的價值,此外還有眾多歷史人物與歷史事件,以及宗教意義上的神秘色彩,都叫我們的談興愈來愈濃。有時我們一直聊到出版社下班之後樓裡都沒人了。於是,我們給自己提議寫一部關於義和團的小說。這個想法一出來使我們很興奮很激動,因為我倆當時都沒出版過小說。

還有一個原因是,如果這小說寫得好,是很有可能出版的。那時,義和團是少有的不在「文革」禁區之內的歷史題材。大概因為它愛國、反清滅洋、農民革命,最能體現「人民創造歷史」的思想。那時唯一可以出版的歷史小說《李自成》不就是寫農民革命的嗎?李自成最後還當上了皇帝呢,義和團自始至終都是老百姓。能出版厚厚的一部小說對於我很具誘惑,況且不是寫現實,而是寫歷史,寫現實的階級鬥爭我是斷斷不會寫的。可是我沒有想到,只要去寫當時能夠發表出來的東西,就必須用「文革」思維來構思作品,而一旦思維不是自己的,而是「文革」的,我就被異化了。

我們決定合作一部長篇小說。由於兩人都沒寫過長篇,先各寫一個中篇試試,然後再看看以哪個中篇為基礎來寫成長篇。定興決定寫義和團首領張德成率領「乾字團」由靜海直入津門、出生入死闖入紫竹林租界的故事,取名《天下第一團》。我寫《劉十九》,我欽佩這個著名的年輕義和團的首領,果敢、剛烈、神出鬼沒,最後被當地教民謀殺後醃在鹹菜缸裡,死時只有十九歲。我想寫一部托爾斯泰的《哈澤·穆拉特》那樣的小說,寫一個性格怪異、獨來獨往的民間英雄。雖然我沒出版過小說,但幾年來我讀過大量的名著,特別是我在完全自我封閉的秘密寫作中積累了很多經驗,我很想通過這部小說試一試暗自磨礪的刀劍,露一露崢嶸。

幾個月後我們各自的中篇都寫好了,我的《劉十九》寫了六萬字。兩人交換看過,決定以他的《天下第一團》為基礎,因為張德成是義和團總首領,這樣可以正面打開整個歷史畫卷。由於我的文筆更有小說色彩,所以由我來執筆寫第一稿,小說提綱和情節人物兩人研究。

我們將所有能找到的資料全搜羅起來,同時跑到老城內外做廣泛的田野調查。儘管當時義和團已過去七十年,但各種傳說依然留在民間的記憶裡,連天下第一團壇口的遺址還在北城內的小宜門口。我在糧店後街調查到幾位八九十歲的老人,他們少年時參加過義和團,猶然清晰記得義和團的一些細節,甚至還能背誦揭帖上的歌謠。這期間我好像一頭栽入時光隧道裡,七十年前的歷史畫面全在想像中復活了,文獻資料也全活了。聽說姚雪垠先生寫《李自成》時使用幾千張卡片來梳理資料,這是學者做研究的辦法。我不行,我全憑感受和記憶。

小說愈寫體量愈大,就必須查閱更多的資料文獻。最費琢磨的是怎樣使用資料,怎樣把握當時的社會矛盾。這就會碰到不能違背的「文革」的意識形態與思想戒律,比如:義和團「扶清」不能寫,壇口法事不能寫,刀槍不入不能寫,玉和聶士成保衛津城不能寫,義和團英雄的謬誤不能寫等等。最可怕的是,這些意識形態的禁區並沒有人告訴我們,我卻已經自覺或不自覺地用這些紅線要求自己了。我在主動地削足適履。於是,歷史的真實與人物的真實就在這裡打折扣了。

《義和拳》的手稿

人物在我腦袋裡是一個樣,落到紙上變成另一個樣。寫作時,我努力讓人物生動起來,實際上是讓他們戴著臉譜地演起戲來。有時,覺得筆不在我心手裡;可有時,我也會在某些空間裡偶有發揮,從而獲得寫作的快感。我會端著稿本念給同昭聽。那時,我還不知道一位收藏家的那句名言:

贗品中也會有些許的真實。

我寫得並不快。因為我白天要為單位跑各種事情。不時要跑到西郊王蘭莊養鴨廠買鴨蛋,運到書畫社後再與同事們一起抽取蛋黃、洗淨蛋殼、打磨、畫蛋、包裝,再送到外貿工藝品公司。書畫社只靠彩蛋的收入不夠,還要去攬各種沾上繪畫的加工活兒,比如鼻煙壺、玻璃畫、竹簾畫,同昭一度被安排在被砸毀而廢棄的天後宮裡去畫手繪的工藝品包裝盒。我們傳統的古畫臨摹直到1975年才恢復,所謂恢復其實也沒經過任何部門審批同意,只是因為上邊鬥爭厲害,顧不上下邊了,自然就悄悄恢復了。

事情往往是這頭好起來,那頭又出問題。書畫社的業務好了,有錢花了,主事的王姓同事脾氣一天天大了起來。他是頭兒,說一不二,大家只能順著他,他就愈加任性,天天中午也喝酒,回來醉醺醺罵人摔東西,沒人敢出聲,誰也不敢說他一句,他真有打人的可能。他打人沒事,別人打他可就是「階級報復」了。一次他喝醉了,說我是階級敵人,叫我站他對面,他拿一根爐條在煤爐中燒紅,猛朝我的棉外衣捅來,一捅一個窟窿,燒著的棉衣滋滋冒著煙。他發出狂笑,我站在那裡一動不動。好漢不吃眼前虧,我怕把他惹惱了,會捅到我臉上。這樣,直到他把我的棉衣捅了十幾個燒煳的洞,方才罷手。

我相信「物極必反」這個詞兒。轉年春天,王姓同事帶領書畫社全體人員去北京工藝品廠和故宮參觀,中午吃飯時酒又喝高了,居然紅著臉站在長安街上攔公共汽車,用拳頭猛砸車窗和車門,激怒了車上的司機和乘客,把他揪上車送到了朝陽區派出所。事情鬧大了,上級決定把我們書畫社解散,所有人都分配到二輕局工藝美術公司所屬各廠。我和同昭等七個人被分到天津工藝美術廠做設計,從此我倆每天要騎車到很遠的西郊工藝美術廠上班。工藝美術廠雖然遠,也是集體所有制,但比起書畫社正規得多了。

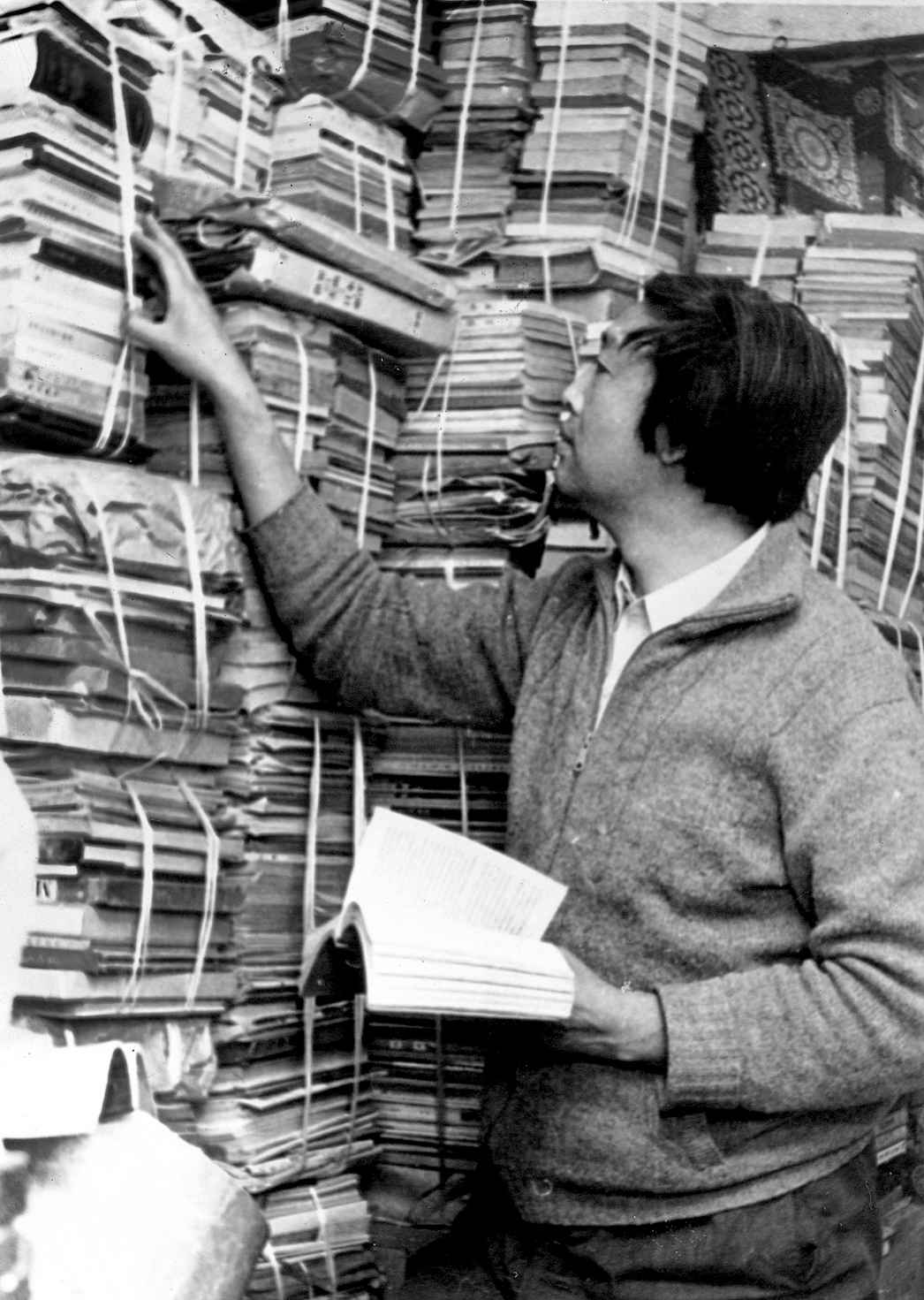

那時沒有書架,必須在成捆的書中查找資料

那時,毛主席指示工人要進大學,各地紛紛建工人大學。毛主席發表指示的日期是1968年7月21日,大學就叫作「七·二一」大學。二輕局聞風而動,立即成立了「工藝美術系統七·二一工人大學」,校舍放在天津美院,調我去教中國畫,於是我掉轉車頭改去河北區元緯路天津美院上班。學生都是來自各廠的美術設計,教育任務很重,還要帶領他們外出寫生。這樣,寫小說的時間就愈來愈少。一次上班路上,看到一輛馬車,我突發奇想,最好這時身子一歪,一隻腳插到車輪下,讓車輪軋過我的腳,只軋傷別軋殘,這樣就可以在家養傷三四個月,有時間把小說寫出來了。

我幻想著小說出版,能改變我的命運。但小說能不能出版,怎麼改變我的命運?一片茫然。我身處社會底層,想改變自己談何容易?誰能改變我?

一次,一位在內蒙古插隊的知識青年,愛詩如命,又有詩人氣質,易於感動,常被觸動。他講的話把我帶到蒼涼的草原,他的故事充滿悲劇感。我情不自禁把他的故事寫下來,一時間順理成章地回到了我的「秘密寫作」。這一次寫完,我沒有毀掉自己的手稿,而是攥成一個紙團,塞在樓梯側面一個牆洞裡。我把紙團放進去後,想再往裡塞一塞,忽然紙團掉進去了。原來這看似堅固的老樓是「夾餡牆」——牆的兩邊是好磚,中間是土和碎磚。我想把紙團弄出來,換個地方藏,可是無論怎麼去弄,紙團愈弄掉進去得愈深,最後只好作罷。

可是過後一想,這件事很重要,它表明我還沒有丟掉秘密寫作和文學真正的意義。摸一摸自己的「文學的良心」,還在。