蘇州最長的一條街是偏近西城,直貫南北城的護龍街。在東城同護龍街平行的長街有平江路和臨頓路。我們的家就在這兩條路之間的懸橋巷內,東、北兩面都給小河圍繞著,東面隔著河便是平江路。從我家出來,跨過了北面河上的板橋就到達懸橋巷。在板橋以內,稱為顧家花園。這個地方是明末清初我們家裡的一座花園,因為種了許多山茶花,它的真名是寶樹園。在太平天國時便被毀了。但我小時候還有一個方廣一畝多的池塘和幾塊玲瓏剔透的假山石。我們的家就在池的西邊,是祖父在亂後重建起來的;但我們的大廳卻系園中故物,據懂得建築的人說,廳上的青石柱礎還是明朝的東西呢。

蘇州是舊文化的一個中心,歷來出過不少的學者、詩人、畫家。這條懸橋巷裡出了幾位名人:一位是明朝的文學家鄭桐庵,一位是乾嘉間以收藏宋版書著稱的黃蕘圃,另一位便是娶賽金花的洪文卿。而且巷內有家姓祝的是明朝畫家祝枝山的後裔,說不定祝枝山當年也住在這裡呢。還有丁家祠堂裡有九樓九底的藏書,可惜終年封閉,不知裡面藏著什麼好東西。

祖父是頂會講故事的,用他那低啞平靜的聲音差不多把蘇州城內的這些掌故舊聞全部對我講遍了。從坐在連台交椅中認字起,一直到十一二歲,一味讀書沒有遊戲的生活,快把我的性靈烘烤乾枯了,幸而有祖父這些故事來打破了這種沉悶呆滯的空氣。所以我的最高興的時候就是跟隨祖父上街和掃墓。我家的墳墓不在一處,在石湖和虎丘的一天來回,在唯亭的兩天來回,在望亭的卻要三天才能來回。我們坐到船裡,這時祖父簡直變成了智慧的化身。過山塘時他就講唐伯虎的故事,過越來橋時他就講勾踐滅吳的故事,在運河裡他就講乾隆皇帝下江南的故事。在我眼目中他真成了一個無所不知、無所不曉的聰明人。而且他喜歡講高等的笑話,在船裡他就舉出一副對聯:「醉客騎驢,搖頭擺腦算酒賬;艄公搖櫓,打躬作揖討船錢。」他指著船夫向我說:「你看,他不是在討船錢嗎?」在進街時,凡遇著匾額、牌樓、橋樑,也必把它們的歷史講給我聽。到范莊前,他就講範文正公「斷齏畫粥」的苦生活。上雪糕橋,他說:「從前有一個孝子,母親病了,想吃糕,但他沒有錢買,不得已抓起一堆雪,壓成糕形,騙母親道,『買到了』,可是他母親真要取來吃時,他哭出來了。」祖父的聲音雖是平靜低啞,但他極會表情,別人都裂開嘴角或扭曲嘴唇打皺面皮笑起來,他卻能在澄澈的眼波裡浮蕩著笑意。他的故事深印在我的心上,都是一張一張有聲有色的畫頁。

我的祖父正同當時的蘇州士紳一樣,也有著那種幽雅閒適的風度,他講究吃著,高興品茗,也抽鴉片——這多半是弄得他身體消瘦、聲音低啞的原因,可是這煙盤子卻變成了啟發我、娛樂我的神奇的搖籃。遇上哪天的生書容易記誦,晚上便跑到煙盤子下面坐著,祖父挑起鐵煙簽在指頭上一面裹著煙泡,一面就給我細細講述故事。他講親身經歷的「長毛軍」,又說在江西巡撫衙門裡見過拘禁洪秀全的兒子,這人每頓吃整桌的菜,一天吃西瓜子一鬥,等到北京文書一到,就被拉出去砍了。為了講胥門的故事,就說起伍子胥因忠諫被殺,那時聲音更見低啞了,煙泡被燒燃了,他噓噓噓地吸泡,從嘴角冒出了一陣迷迷濛濛的白霧。我深深地歎息了,怔怔地望著煙燈,彷彿親眼看見了掛在城門上的伍子胥的頭顱,哽咽地說道:「阿爹,不要聽了。明晚還是講些諸福寶欺侮人的笑話吧!」於是引得祖父扔下煙槍眉開眼笑地打哈哈:「看你小孩子,倒能有這麼一副正義心腸!」他教我讀書也在煙鋪上,我到今還記得他教我讀《五柳先生傳》和《歸去來辭》的神味,好像他就成了陶淵明,那是何等的閒適呀!

我後來想:祖父的這些溯源窮委傳神盡情的故事,對於我的喜歡研究歷史,一定給予了很大的誘發。

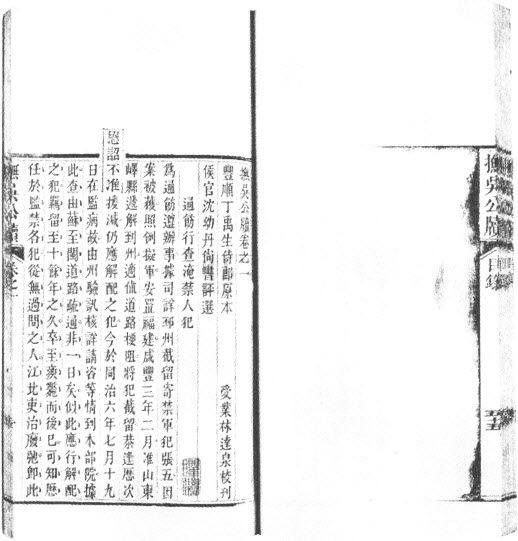

⋙丁日昌的著作《沈幼丹尚書評選》書影。

顧頡剛的祖父是在丁日昌做江蘇學政時進的學。丁日昌很賞識他,為他寫過一聯:「士先器識而後文藝,取彼福澤以成功名。」

我的祖父名之義,號蓮君,又常寫同音字作「廉軍」,是一個秀才,丁日昌做江蘇學政時進的學。當時丁日昌為了看得起他,親自寫了一副對聯贈他,上聯是「士先器識而後文藝」,下聯是「取彼福澤以成功名」,還題著「蓮君茂才」的上款。這副對聯是始終掛在堂屋裡的。可惜他的福澤不能符合學政的期望,進了幾次秋闈考不上舉人,灰心不考了,就做了闊官的幕僚,像江西巡撫彭芍丞、貴州巡撫潘偉如,都是他的上司。當他隨了湖北巡撫某公到武昌,還沒有上岸,四面放起炮來迎接這位新撫台,他猛不提防,把耳膜震破了,所以我們對他講話時是要高聲的。他在人家幕府裡,很有機會認識當代名士,像作《疇人傳》的諸可寶、研究古文字學的鄭知同、工於治印的徐三庚、善畫鍾馗的王鴻朗,他們的手跡我們家裡都有。這位徐三庚是浙派的宗師,刻的印好像《天發神讖碑》,非常的剛勁有力。我的祖父模仿他,調和以溫潤的丰姿,刻得一手的好鐵線,身後我曾把他的印譜編輯為《古慕軒印蛻》八冊,可惜沒有印出來。他最愛《說文》,逢到這類書就買,因此在他的藏書裡《說文》佔了半數,其餘就是篆隸的拓本。他寫的篆隸是師法吳大澂的。我家同吳大澂是姻親,所以吳大澂寫給他的對聯稱他為「賢表阮」。他最愛金石,我小時候看他抄補郭忠恕的《汗簡》,又輾轉借得寧波天一閣舊藏的《石鼓文》,用西洋的拷貝紙雙鉤下來。因此使我注意到石鼓文。在孫傢俬塾裡讀書時,看他們曬書,其中有《隨盦金石文字》一種,開頭就是鉤刻的石鼓文,想帶給祖父看一看,私下包在書包裡帶了回家。他看見了,嚴詞厲色地責問我從那裡拿來的,立刻逼我送回去。但孫家曬的書已經收起來了,我真沒有勇氣向他家的主人自認偷竊,只得放在他看不見的地方完了此事。他研究《說文》的結果著有《說文通俗》14卷,把每個字的通用字或俗體字列舉出來,加以說明或考證。我的父親曾把它油印了幾十部。他記筆記,也記日記,可惜自己不收拾,沒有保存下來。

由於在大官的幕府裡,所以他有機會保舉功名。他得有五品藍翎,一逢到婚喪和祭禮,就戴起水晶頂子,後面插了花翎,穿了箭衣和外套,怪威風的。我們族裡,做官的出門了,留在本地的都不會說官話,可是逢到祭宗祠的時候,必須請一位府學老師來主祭,這位府學老師很可能是江北人,招待他的時候就非說官話不可,所以只要我的祖父在家鄉時,待招官員的事情總是由他負責的。我十餘歲時,科舉停了,可是我的父親必要我有些功名,替我到北京去捐了一個監生,加捐了一個五品銜,18歲結婚的時候也就戴起水晶頂子來。我那時也覺得很光榮,為的是可以繼承我的祖父的功名了。