伊麗莎白帶著學校的20個學生和我的孩子在巴黎迎接我。6個月不見孩子了,我多麼高興啊。可是孩子見到我竟然不認識我,還大哭起來,弄得我也哭了。不過,抱著她的時候,我一樣樂不可支。當然還有我的另一個孩子,那就是我的學校,孩子們都長高了。這次重聚激動人心,我們又是唱歌又是跳舞,這樣度過了整整一下午。

著名藝術家呂涅·波負責掌管我在巴黎的一切演出事宜,他曾經把埃莉諾拉·杜絲、蘇珊·德普雷斯和易卜生介紹給巴黎的公眾。他認為我的藝術需要良好的背景襯托,就邀請了科龍尼樂隊在歡樂劇場給我伴奏,由科龍尼親自指揮,結果在巴黎異常轟動。一些著名詩人,如亨利·拉夫丹、皮埃爾·米勒、亨利·德雷尼耶等,都用充滿激情的筆墨讚美我的演出。

巴黎對我們展露出了迷人的笑容。

我的每一場演出,都吸引了很多藝術界和知識界的知名人士,似乎我的美夢就要成真,我辦學的渴望可以輕易地變為現實。

我在丹東路5號租了一套兩層的大公寓,我住在一層,孩子們和教師住在2層。

伊莎朵拉的舞蹈藝術刺激了當時許多藝術領域,雕塑家為她雕像,畫家為她作畫,作曲家為她作曲,詩人為她作詩,她成為歐洲當時的明星

伊莎朵拉的舞蹈藝術刺激了當時許多藝術領域,雕塑家為她雕像,畫家為她作畫,作曲家為她作曲,詩人為她作詩,她成為歐洲當時的明星有一天,日場演出即將開始前,我的孩子突然喘不上氣來,不停地咳嗽。我擔心極了,趕緊坐出租車去找醫生,最後終於找到了一個很有名氣的兒科專家。他爽快地跟我回到我的住處,說沒什麼大不了的病,孩子只不過是一般的咳嗽而已,讓我不要擔心。

那次演出我遲到了半個小時,在這期間,科龍尼就為觀眾演奏音樂。整個下午我跳著舞的時候,都感到渾身顫抖,心裡十分擔心。我

太愛她,如果她有什麼不測的話,我也不想活了。

母愛是多麼堅強、自私而又狂熱地佔據了我的整個情感世界啊!但是我並不認為這有什麼值得讚美的。愛所有的孩子,這才是一種令人無限欽佩的情感。

迪爾德麗現在已經能跑能跳,還會跳舞了。她很招人喜歡,簡直就是一個小埃倫·特裡,這也許是我老是思念埃倫、欽佩埃倫的結果。隨著人類社會的逐步發展,將來所有的孕婦在生育之前,都應該隔離在某個地方並被進行妥善地保護,這個地方應該用雕像、圖畫和音樂包圍著。

那個季節最著名的藝術盛事就是布裡松舞會,巴黎文學藝術界的所有名人都接到了邀請。每一個人都必須以各種藝術作品中的人物的身份參加舞會。我是以歐裡庇得斯筆下的酒神女祭司的形象去的。作為酒神的女祭司,我在那裡發現了穿著希臘長袍的莫奈——蘇利,他裝扮的可能是酒神狄奧尼索斯。整整一個晚上,我都跟他跳舞,或者至少是圍著他跳舞,因為偉大的莫奈很瞧不上現代舞。因為在一起跳舞的事,我倆之間傳出了緋聞,但我們真的清清白白,我只不過是讓這位偉大的藝術家享受到了應得的幾個小時的放鬆。我的那種美國式的單純,在那天晚上竟然讓巴黎沸沸揚揚,真是怪事。

最近發現的心電感應現象證明,人的腦電波可以通過與其同頻共振的空氣傳送到其目的地,有時甚至連發送者都意識不到這種腦電波的傳送。

我又快入不敷出了。學校不斷發展,開支也越來越大,我一個人掙的錢,要用來撫養和教育40個孩子,其中20個在德國,20個在巴黎;另外,我還要幫助其他人,憑我的財力根本無力支撐。一天,我開玩笑地對我姐姐伊麗莎白說:

「再這樣下去不行了,我銀行的存款已經透支了。要想把學校繼續辦下去,得找一個百萬富翁啊!」

這個想法一出口,就一直縈繞在我心頭。

「我一定要找一個百萬富翁。」我總是這樣想,剛開始還是開玩笑,可是後來——依據法國精神治療專家庫埃的觀點——就真的很希望它能變成現實了。

在歡樂劇場一場特別成功的演出之後的第二天早晨,我穿著晨衣正坐在梳妝鏡前,頭髮上捲著卷髮紙,頭戴一頂帶花邊的小帽,在為下午的日場演出作準備。這時,侍女過來送給我一張名片,上面印著一個尊貴的名字,我腦海中突然高興地唱了出來:「這就是我要的百萬富翁!」

「請他進來!」

他進來了,身材挺拔,一頭金色的卷髮,蓄著鬍子。我馬上就猜了出來,他就是洛亨格林。他想當我的騎士嗎?他聲音動聽,略帶羞澀,像個戴著假鬍子的大男孩兒。

「您不認識我,但我常為您偉大的藝術鼓掌。」他說。

這時我突然產生了一種奇怪的感覺:我過去曾見過這個人。在哪兒見過呢?彷彿在夢中,我想起了波利尼亞克親王的葬禮:那時,我還是個小姑娘,哭得非常傷心,由於是第一次參加法國葬禮,感覺很不適應。在教堂邊的過道上,親王的親屬排成了一列長長的隊伍。有人往前推我:「得過去握手!」他們小聲說道。我為失去這位親愛的朋友感到十分悲痛,同他的每一位親屬都握了握手。我記得當時突然注意到其中一個人的眼睛,那就是現在站在我面前的這個高個子男人!

我們第一次相遇是在教堂裡的一個棺材旁,那絕不是什麼幸福的預兆!但不管怎麼說,從現在起,他就是我的百萬富翁了。我已經發送出腦電波去尋找他,而且,不管命運如何,我與他相逢就是命中注定。

「我崇拜您的藝術,崇拜您辦學的理想和勇氣。我想幫助您。我能做什麼呢?比如,您是否願意和這些孩子們到裡維埃拉海濱的一幢小別墅裡去創作幾段新的舞蹈呢?至於費用問題,我願意承擔一切。您已經

做了一件了不起的工作,一定很累了。現在,就請您讓我替您挑起這副重擔吧。」

在與洛亨格林的同居生活中,伊莎朵拉還有別的情人,一位是鄧南遮,一位是瓦爾特·隆梅爾

在與洛亨格林的同居生活中,伊莎朵拉還有別的情人,一位是鄧南遮,一位是瓦爾特·隆梅爾在不到一周的時間裡,我和我的學生們就坐在了頭等車廂裡,向著大海,迎著陽光急駛而去。洛亨格林穿著一身白色的西裝,滿面笑容地在車站迎接我們。他把我們帶到一幢可愛的海濱別墅裡,從陽台上指著他那艘白色船翼的遊艇給我們看:

「這艘遊艇叫『艾麗西婭夫人號』,」他說,「可是從現在起我們為它改名叫彩虹女神『艾麗絲號』。」

孩子們穿著隨風飄拂的淡藍色希臘式舞衣,手捧鮮花和水果,在橘子樹下自由自在地舞蹈。洛亨格林對每個孩子都很好,處處貼心,大家都很高興。我對他心存感激,信任備至。隨著與他接觸的加深,越來越感受到他的人格魅力,對他的感情也變得越來越強烈。不過,那時我只把他當成是我的騎士,遠遠地對他感激崇拜,完全發自精神領域。

我和孩子們住在博利厄的一幢別墅裡,而洛亨格林則住在尼斯的一家很時髦的大酒店裡。他常邀請我與他一起進餐。記得有一次我穿著樸素的希臘長裙,到那裡時看到有一位身穿華麗的長袍、渾身珠光寶氣的女人,頓時感到侷促不安。我預感到她對我而言是個勁敵,後來事實證明,果真如此。

一天晚上,洛亨格林照例慷慨地在夜總會裡舉行了一次盛大的化裝舞會,並給每個來賓發了一套用白色錦緞做的飄拂的長袍作為化裝舞服。這是我第一次穿化裝舞服,也是第一次參加這種公開的化裝舞會。當時的氣氛非常熱烈。但我的心裡卻有一片陰雲——那個滿身珠光寶氣的女人也穿著白色的長袍來參加舞會了。我一看見她就感到很難受。可是,記得後來我又同她瘋狂地在一起跳起舞來——愛與恨就是這樣相生相剋。後來,舞會的總管拍了拍我們的肩膀,說不允許這樣跳,於是我們才分開。

就在大家跳舞時,突然有人叫我去聽電話。博利厄別墅的人告訴我,我們學校一個叫埃裡克的小寶貝突然得了咽喉炎,病得厲害,快不行了。我從電話間直奔洛亨格林的餐桌旁,他正在那裡招待客人。我告訴他我們必須得打電話找個醫生。就在那個電話間近處,由於對孩子的病情都深感焦慮和擔憂,我們兩人之間的防線在這一刻完全崩潰,我們的嘴唇第一次碰到了一起。可我們並沒浪費一點兒時間,洛亨格林的汽車就停在門口。我們就那樣穿著白色的化裝舞服開車去接了醫生,然後火速趕往博利厄別墅。小埃裡克都快窒息了,憋得臉色發紫。醫生馬上開始救治。我們兩個仍然穿著怪模怪樣的衣服,提心吊膽地站在床邊等著診斷結果。兩個小時後,窗戶上已出現了薄薄的晨曦,醫生說孩子已經脫離了危險。淚水奪眶而出,把我們兩人臉上的化妝油彩沖得一塌糊塗。洛亨格林摟住我說:「堅強些,親愛的!我們回去陪客人吧。」回去的路上,他在車裡緊緊地抱住我,在我耳邊小聲說:「親愛的,即使只為了這一個晚上,為了這一次難忘的經歷,我也要永遠永遠地愛你。」

在夜總會裡,時間過得很快,大多數客人都沒注意到我們曾經離開。

可是有一個人卻在一分一秒地計算著時間。那個珠光寶氣的女人看我們離開時,嫉妒得眼裡就要飛噴出火來,當我們回到舞會時,她從桌上抓起一把餐刀撲向洛亨格林。幸虧他反應及時,緊緊抓住她的手腕,並把她送到了女賓休息室,這一切他處理得就像是個玩笑一樣。在女賓休息室,洛亨格林把她交給侍從,簡單地交代說她有點歇斯底里,需要喝杯水,然後他若無其事地回到舞廳,仍滿面笑容。就是從那一刻起,整個舞會的氣氛越來越熱烈,到凌晨5點鐘時,大家的情緒達到了頂峰。我已經如癡如醉,同馬克斯·迪爾雷跳了一支奔放的探戈舞。

太陽出來了,舞會終於散了,那個渾身珠寶的女人獨自一人返回了賓館,洛亨格林則與我待在一起。他對孩子們慷慨大方,對小埃裡克的病情由衷擔心和操勞,這一切贏得了我對他的愛。

第二天早晨,他提議乘坐他重新命名的遊艇去遊玩。於是,我帶著我的小女兒,把學校委託給女教師們照料,我們乘上遊艇,朝意大利進發。

金錢是憂愁的源頭。金錢帶來的快樂也總是變幻無常。

如果我早一點意識到與我朝夕相處的這個男人的心態就像被寵壞的孩子一樣,我的一言一行都會小心謹慎,盡量不拂逆他的意思,這樣也許就萬事大吉了。可是我當時太年輕、幼稚,不明曉這些事情,總是喋喋不休地對他談我的人生理想,談柏拉圖的《理想國》,談卡爾·馬克思以及我對改造世界的設想,絲毫沒有意識到我的這些話會帶來什麼後果。這位曾鄭重說過因為我的勇敢和大方而深深地愛我的人,當發現他帶上遊艇的是一個激進的革命者時,開始變得驚慌起來了。他逐漸認識到,我的理想和他平靜的心根本無法協調一致。直到有一天晚上他問我最喜愛哪一首詩時,這種矛盾達到了頂點。我很高興地給他拿來了我的床頭小書,給他朗讀沃爾特·惠特曼的《大路之歌》,我沉醉在激情之中,卻沒有注意到他的反應。當我抬起頭來時,我吃驚地發現他那張英俊的臉都快氣歪了。

卡爾·馬克思,偉大的政治家、哲學家、經濟學家、革命理論家

卡爾·馬克思,偉大的政治家、哲學家、經濟學家、革命理論家「都是些什麼亂七八糟的東西!」他大聲喊道,「這種人就該永遠餓肚子!」

「可是你看不出嗎,」我也大聲喊道,「他憧憬著一個自由的美國?」

「去他媽的憧憬!」

我猛醒了,他心中的美國就是那十幾個為他帶來滾滾財源的大工廠而已。可是女人就是這樣不可救藥,我和他常常這樣爭吵,吵完後,我還是一下子撲進他的懷裡,在他那狂暴的愛撫下又會忘記所有的不愉快。我甚至還常常自我安慰地想,總有一天他會睜開自己的眼睛看明白這一切的,那時他就會幫助我為大眾的孩子創辦一所偉大的舞蹈學校了。

此時,那艘豪華的遊艇正在蔚藍色的地中海上奮勇前行。

對於當時的情景我至今記憶猶新:寬闊的甲板,用餐時的整套水晶和銀製餐具,還有我親愛的迪爾德麗,穿著白色的希臘舞衣跳來跳去……我當時確實是沉醉其中。但是,我還是常常想到機艙裡的司爐工、艇上的50個水手以及船長和大副——所有這些龐大的開支,僅僅是為了兩個人的快活。在這種生活中,每過去一天都是工作的損失,一想到這些,我的潛意識中便有深深的不安。有時候,我會把這種安逸舒適的奢華生活、沒完沒了的宴席遊樂,同我年輕時的艱苦漂流和闖蕩相比較,頓時,我感到整個身心一片明亮,好像從黎明前的黑暗裡進入炫目的陽光中。洛亨格林,我的聖盃騎士,你也來與我分享這一偉大的思想吧!

我們在龐貝古城過了一天,洛突然提出想看我在月光下的帕斯頓神廟前跳舞。他馬上聘請了那不勒斯的一個管絃樂團並安排他們趕到神廟等待我們的到來。可就在那天,不巧下了一場夏季的暴風雨,暴雨一連下個不停,遊艇根本無法離港。當我們最後趕到帕斯頓時,樂團的人渾身都澆透了,可憐巴巴地坐在神廟的台階上,在那裡等了我們整整24個小時。

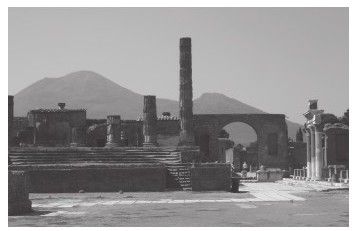

龐貝古城遺址

龐貝古城遺址洛亨格林叫了幾十瓶酒和一隻裴利卡式烤全羊,我們就像阿拉伯人那樣吃起了手抓羊肉。餓壞了的樂師們吃喝過量,再加上在雨中等了那麼長時間,早已經疲憊不堪,所以他們不能伴奏了。這時又下起了毛毛細雨,我們都坐上遊艇前往那不勒斯。樂師們還想在甲板上演奏,可是船卻顛簸起來,把他們顛得一個個臉色發青,只好回到船艙去休息了……

在月光下的帕斯頓神廟前跳舞的浪漫想法,就這樣不了了之了。

洛亨格林還想繼續在地中海航行下去,但我想到我已經跟我的經紀人簽訂了在俄國演出的合同,所以我得回去。於是,他把我送回了巴黎。他本想同我一起去俄國的,但又擔心護照有問題。他在我的房間裡放滿鮮花,然後我們在款款溫情後告別。

真是奇怪,當與心上人離別時,雖然我們都依依不捨,但同時又都體驗到了一種解脫後的輕鬆。

這次在俄國的巡迴演出,像以前一樣非常成功,只是中間出了一件事情,差點演變成一出悲劇,好在後來以喜劇的形式收場。一天下午,克雷格來看我,在那一瞬間,我突然感覺到,無論是學校、洛亨格林還是其他什麼,這一切都被拋到了九霄雲外,心中只有與他重逢的喜悅。畢竟,我的天性中主要的特徵還是忠誠。

克雷格非常高興,他正在為斯坦尼斯拉夫斯基藝術劇院上演《哈姆雷特》而忙碌著。劇院裡的所有女演員都愛上了他,男演員們也都喜歡他的英俊瀟灑、儒雅和藹與精力旺盛。他常常向他們大談他的舞台藝術構想,而他們也總是盡力去理解他豐富的想像力。

當我與他重逢的時候,感覺到他還是那麼魅力四射,那麼令人迷戀。如果當時我沒有帶著一個漂亮的女秘書的話,事情可能會是另外一種結局了。就在我們動身去基輔前的最後一個晚上,我設宴款待斯坦尼斯拉夫斯基、克雷格和我的女秘書。席間,克雷格問我想沒想過留下來與他待在一起。由於我無法馬上給他準確的答覆,於是他又像過去那樣勃然大怒,猛然把我的女秘書從椅子上抱起來,抱到了另一個房間裡,然後鎖上了房門。斯坦尼斯拉夫斯基當時可被嚇壞了,他極力勸說克雷格把門打開,然而毫無用處。我們只好趕到火車站,但火車已經在10分鐘前開走了。

我只好同斯坦尼斯拉夫斯基回到了他的公寓裡。我們都感到情緒消沉,漫不經心地談論著現代藝術,極力迴避克雷格這個話題。不過我能看得出來,斯坦尼斯拉夫斯基對克雷格的這種做法感到很是痛苦和震驚。

第二天我坐火車去了基輔。幾天後,我的女秘書來找我了。她顯然受到了驚嚇,臉色蒼白。我問她是不是願意同克雷格一起留在俄國,她堅決不同意。這樣,我們一起回到了巴黎,洛亨格林在車站迎接我們。

洛亨格林把我帶到位於伏日廣場的一套奇特而陰森的公寓裡,放倒在一張路易十四時代的床上,然後瘋狂地親吻和撫摸我,簡直讓我無法喘息。就在那個地方,我第一次體驗到人的神經和感官能夠到達什麼樣的亢奮狀態。我感覺自己好像突然間甦醒了過來,頓覺神清氣爽,精神煥發,這種感覺我過去從來沒有體驗過。

他就像宙斯一樣可以變換成各種模樣。我被他擁吻到了風口浪尖,展開白色的雙翼,心旌神搖,在神秘的誘惑下,我羽化成仙。

20世紀初繁華的巴黎

20世紀初繁華的巴黎接下來,我真正瞭解了巴黎城裡的所有豪華飯店的好處。在這些飯店裡,所有的人都對洛亨格林尊崇備至。這也難怪,他出手大方,揮金如土。我也是第一次知道了「燜子雞」和「燉子雞」的不同,知道了塊菌、蘑菇等各種菌類的滋味有什麼不同。的確,我舌頭上的味蕾和味覺神經甦醒了,我學會了品嚐各種美酒,通過品嚐能夠知道酒的生產年代,而且知道了什麼年代的酒味道和氣味最好。除此之外,我還知道了許多以前忽略了的其他事物。

我有生以來第一次走進了一家最時髦的時裝店,立刻被撲面而來的各種面料、顏色和款式的服裝甚至帽子,弄得眼花繚亂。在這之前,我老是穿著一件白色的小希臘裙,冬天穿羊毛的,夏天穿亞麻的,而現在竟然也開始定做和穿著華麗的服裝。我無法抗拒這種誘惑。不過,我也為自己的這些改變找到了一個借口:這個時裝設計師,保羅·波瓦雷爾,超凡脫俗,簡直就是一個天才,他知道怎樣能把一個女人精心打扮得漂漂亮亮,就像創造一件藝術品一樣。但是必須得承認,我正在遠離神聖的藝術,變得越來越世俗而現實。

這一切世俗的滿足,也帶來了不良的後果。在那段時間裡,我們不停地談論著一種似乎是與生俱來的疾病——神經衰弱。

記得在一個明媚的早晨,我和洛亨格林在博利厄林中散步,他臉上突然掠過了一絲不易察覺的悲哀。我急忙問他發生了什麼事,他回答說:

「我總是想起母親躺在棺材裡的面容。不管到哪兒,我總是想起這些。人終有一死,活著又有什麼意義呢?」

由此,我認識到:即使擁有富裕和奢華的生活,也未必使人滿足。那些富人們要想做些正經的事情也很困難。我總是看到那停泊在港灣裡的遊艇,想要航行到無盡的天邊。