回到巴黎以後,洛亨格林問我是否想舉辦一個宴會,宴請一下我所有的朋友,他還讓我草擬宴會的計劃,並讓我全權處理宴會的所有事情。我認為,那些有錢人似乎根本不懂怎麼娛樂,如果讓他們舉辦一個宴會,會跟沒錢的人請客吃飯差不多。我早就想過等有錢了就辦一場盛大的宴會,於是,我便著手實施了。

宴會地點是凡爾賽,下午4點,客人如約而至。我安排人在這裡的一個公園支起大帳篷,裡面擺滿各式各樣的食品:魚子醬、香檳酒、茶水、點心,一應俱全。用完茶點後,科龍尼樂隊在皮埃爾內的指揮下,為我們演奏了瓦格納的作品。我至今還記得,在那個美麗的夏日午後,在那些參天大樹的樹蔭下演奏的西格弗裡德的田園曲是何等美妙,而在夕陽西下時演奏的西格弗裡德的葬禮進行曲的曲調又是何等莊嚴。

音樂會結束後,客人享受盛宴,各色美味珍饈,令客人大快朵頤,一直吃到午夜時分。公園裡燈火通明,如同白晝,在維也納樂團的伴奏下,大家一直舞到天色將明。

我認為,如果一個有錢人想款待朋友的話,就應該這樣舉辦。這次宴會上聚集了巴黎所有的社會名流和藝術家,大家都非常滿意。

但是非常奇怪的是,儘管我精心安排的這一切都是想讓洛亨格林高興,還花費了他5萬法郎,但他自己竟然沒有出席,在宴會開始前大約一小時,我接到他的電報,說他突然生病不能來了,要我自己招待客人。

我一直覺得有錢人要想真正得到快樂是很費勁的一件事。因此我寧願不要做那種有錢人。

儘管我一再宣稱我並不贊成婚姻,這年夏天,洛亨格林還是突發奇想要跟我結婚。

我說:「藝術家結婚就太愚蠢了!而且我這一輩子要到世界各地去巡迴演出,你怎麼可能一輩子都坐在包廂裡欣賞我跳舞呢?」

他回答說:「如果我們結婚了,你就不用再去巡迴演出了。」

「那我們幹什麼呢?」

「我們可以待在我倫敦的家裡,或者在我的鄉下別墅裡舒舒服服地生活。」

「那以後呢?」

「以後就坐著遊艇出去玩。」

「再以後呢?」

他建議我們先試著這樣過3個月。

「如果你不喜歡這樣的生活,那就太不可思議了。」

於是在那年夏天我們去了德文郡。在那兒他有一座豪華別墅,是仿照凡爾賽和小特裡阿農宮修建的,裡面有很多臥室、浴室,還有很多套間,都由我隨意使用。另外,車庫裡還有14輛汽車,港口裡有一艘遊艇。這裡常常雨水不斷,英國人對此似乎習以為常。他們起床之後吃點雞蛋、燻肉或者火腿、腰子、麥片粥之類的東西;然後穿上雨衣到潮濕的鄉間走走,該吃午飯了就回來;午飯花樣很多,最後一道是德文郡奶油點心;午飯後到下午5點,照理是他們處理信件的時間,但是他們只是睡覺;5點鐘,他們下樓喝茶,有很多種點心,還有麵包、黃油、茶和果醬;吃完茶點後,他們裝模作樣地打一會兒橋牌,然後才開始進行一天中真正重要的事情——穿著考究地去吃晚餐。他們這時都身穿晚禮服,女士們袒胸露肩,男士們的襯衫領子都漿得直挺挺的,入座後把20道菜全都消滅光;酒足飯飽後,他們開始輕鬆愉快地談論一些政治話題,或者很隨意地聊聊哲學,最後去睡覺。

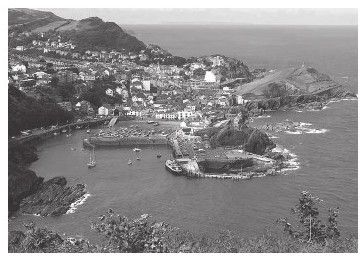

英國德文郡風光

英國德文郡風光可以想像得出來,我怎麼會喜歡這種生活。才過了幾周,我就開始感到絕望。

別墅裡有一個很漂亮的舞廳,牆上掛著法國哥伯蘭家族生產的掛毯,還有一幅大衛創作的拿破侖加冕的油畫。據說大衛總共作了兩幅這樣的畫,一幅保存在巴黎盧浮宮,另外一幅就掛在德文郡洛亨格林家的舞廳裡。

洛亨格林看到我越來越失望,就問:「怎麼不跳舞了?就在這兒跳啊。」

我看著那些哥伯蘭掛毯和大衛的油畫說道:

「在這些東西面前,在上了蠟的光滑的地板上,我可一點舞蹈動作都不會!」

他說:「如果這些東西妨礙你跳舞,那就把你的幕布和地毯拿來吧。」

於是我派人拿來了我的幕布掛起來擋住了掛毯,又把地毯鋪在了打蠟的地板上。

「但是我還得有鋼琴伴奏啊!」

「那就再去請個鋼琴師來。」洛亨格林說。

於是我給科龍尼發了一封電報:「正於英國消夏,需工作,請速派鋼琴師。」科龍尼樂隊的長相奇怪的首席小提琴手被派到了我這裡。但是我對這個人很反感,只要一看到他的手就會覺得厭惡。過去,每次我都請求科龍尼不要帶他來見我,科龍尼卻說此人非常崇拜我。一天晚上,科龍尼生病了,不能指揮樂隊為我的舞蹈《狂歡節之情》伴奏,便讓此人代替。我非常生氣,說:「如果讓他指揮樂隊,我就無法跳舞。」

他到化妝室來見我,淚水漣漣地對我說:「伊莎朵拉,我非常崇拜您,就讓我為您指揮這一次吧!」

「不,我老實跟你說,看見你的樣子我就討厭。」聽了我的話,他不禁失聲痛哭起來。

觀眾正在等著開演,因此呂涅·波就勸皮埃爾內暫時代替指揮。

在一個雨天我收到了科龍尼的電報:「已派鋼琴師,某日某時抵達。」

我到火車站去迎接,看到從火車上下來的竟是這個人,非常吃驚。

「科龍尼知道我討厭你,怎麼還派你來呢?」

他用法語結結巴巴地說:「小姐,請您原諒,是親愛的大師讓我來的……」

當洛亨格林得知這件事後,說道:「至少我沒理由嫉妒。」

洛亨格林此時遭受著疾病的折磨,他在別墅裡安排了一個醫生和一個訓練有素的護士照顧自己。他們都特別強調我的行動對他的影響,因此我被安排在別墅另一頭的一間房子裡,而且被告知任何情況下都不能打擾他。他每天都待在自己的房間裡,靠米飯、通心粉和水為生,每個小時醫生還要給他量血壓;他還按時被帶進從巴黎運來的一個籠子裡,接受幾千伏的電流。他可憐兮兮地坐在裡面,說:「希望這樣會有好處。」

對此我更加煩躁不安,再加上連綿不斷的陰雨,導致了後來的變故。

為了驅散胸中的鬱悶和苦惱,我開始和那位鋼琴師一起工作,儘管我對他厭惡之至。當他為我伴奏的時候,我就先在他的四周放一座屏風,並對他說:

「我討厭你,看到你簡直受不了。」

一同住在這所別墅裡的,還有洛亨格林的老朋友伯爵夫人。

「您怎麼能這樣對待那位可憐的鋼琴師呢?」她說。

每天午飯後我們都要開車出去兜兜風,這天下午,她堅持要我邀請這位鋼琴師和我們一起坐車出去。

於是,我極不情願地邀請了他。汽車沒有折疊的加座,所以我們不得不坐在同一排座位上,我在中間,伯爵夫人在我右邊,鋼琴師在我左邊。天氣和往常一樣,趕上了瓢潑大雨。駛入鄉村不遠,我再受不了他了,就叫司機掉頭回家。司機點點頭,為了討我的歡心,他突然一個急轉彎。鄉村的公路本來就凹凸不平,再加上車子急轉彎,我一下子被甩進了鋼琴師的懷裡。他急忙張開雙臂抱住了我。那一刻我坐在他懷裡,一種從未感受過的強大力量彷彿乾柴烈火般將我快速點燃。看著看著,我突然驚呆了——我以前怎麼沒有看到他的這副模樣?他的臉是那麼美,眼中隱隱燃燒著天才的火焰。從那一刻起,我認定他不是一般人。

在回去的路上,我彷彿失了魂,醉眼迷離。進入別墅大廳,他拉住我的手,凝視著我的眼睛,溫情脈脈地把我拉到舞廳裡的屏風後面。我怎麼也不明白為什麼以前那麼厭惡的一個人,而今讓我愛得如此強烈。

那時,醫生准許洛亨格林服用的唯一的興奮劑就是那個著名的新發明,那個現在銷量巨大、被認為能夠刺激白細胞的新藥。男管家奉命向每位客人提供這種興奮劑,並附上洛亨格林的贈言和問候。後來我才發現,這種藥每次的正常用量應該是一茶匙,但是洛亨格林當時卻堅持讓我們用酒杯來喝。

從開車兜風那天起,我們好像著了魔一樣,總是渴望單獨相處。但是天下沒有不散的筵席,終於有一天,我的鋼琴師不得不離開這座別墅,這一走就再也沒有回來。為了挽救一個被認為垂死的男人的生命,我們作出了這種犧牲。

過了很久以後,當我聽到《基督的明鏡》的美妙旋律時,我猛然意識到我的感覺是對的,那人確實是一個天才,而對我來說,天才總是致命的誘惑。

這件事也證明了我絕對不適合過家庭生活。於是,在秋季,我簽訂了去美國的合同,坐船去美國。這一次我考慮良久,但心中也難免悲涼。經過深思熟慮,我終於決定,以後要把我的全部生命都獻給藝術——儘管這項工作異常艱巨、辛苦,但它絕對比世俗生活更令人陶醉。

在這次巡迴演出中,我極力呼籲美國幫助我建立自己的學校。過了3年優越的奢靡生活,我發現自己並不喜歡那種空洞和無望;這同時也證明,要想得到真正的快樂,必須創造出一種適合於所有人的藝術形式。那年冬天,面對大都會歌劇院一層層包廂裡的觀眾,我極力宣揚自己的藝術理想,可那些報紙卻歪曲了我的原意,登出了這樣的大字標題:「伊莎朵拉侮辱有錢人!」我當時說的話大意如下:

有人轉引我的話,以證明我說過一些美國的壞話。也許我說過——但那並不意味著我不愛美國。大家應該懂得愛之深恨之切的道理。

有一個男人愛著一個女人,那個女人對他卻很冷淡。當初,那個男人每天寫一封信表達自己的愛情,把世界上所有動聽的詞語都用盡了,還是不能打動女人的心。後來,他就每天寫一封信辱罵她,把世界上所有難聽的醜話都用上了。女的問男的,你怎麼給我寫那些粗鄙無禮的話,你本不是這樣的人。男的說,因為我愛你愛得發瘋了。

心理學家可以為你們解釋這個故事,我對美國大概也是這種心理。我當然熱愛美國。為什麼?我的學校、我的孩子們,難道不都是沃爾特·惠特曼的精神的繼承者嗎?我的舞蹈也是如此,雖然被稱為希臘風格的舞蹈,但它起源於美國,我舞蹈的每一個動作,我舞蹈的創作靈魂,都來自於美國偉大的自然,來自於內華達的山峰,來自於沖刷著加利福尼亞海岸的太平洋,來自於綿延不絕的落基山、約塞米蒂山谷和尼亞加拉大瀑布。

貝多芬、舒伯特都是窮人,沒有錢,但他們有有錢人沒有的、更值得珍貴的東西,他們有尊嚴,有思想,有使命,有靈感。他們的靈感不是剝削他人、奴役他人的靈感,而是來自於全人類,對人類的精神和命運的探討所獲得的靈感。他們終生都是德國人民的兒子,但他們屬於全人類。

我們在紐約東區舉行過一次免費的義演。有些人對我說:「如果你在東區表演舒伯特的交響樂,那裡的人是不會理睬的。」

但是,我們還是舉行了免費的演出,劇場沒有包廂——真令人感到舒服。人們一動不動地坐在那裡,淚水沿著臉頰滾落——他們不是不理睬,而是非常地喜歡。東區人民的生活中,他們的詩歌、藝術中蘊藏著豐富的內涵,時刻準備著噴薄而出。為他們建一座圓形大劇場吧,那將是唯一民主式的劇場,每個人的視線都是平等的,沒有包廂或樓座;可是,你們看看這座劇場的頂層樓座——讓人像蒼蠅一樣貼著天花板去欣賞藝術和音樂,你們認為這樣做好嗎?

建一座樸素而美麗的劇場,不要任何額外的裝飾。一切美好的藝術都來自於人的精神,不需要外在的點綴。在我們的那所學校裡,沒有華麗的戲服,沒有裝飾品,只有從洋溢著靈性的人類靈魂裡自然流露出的美,以及作為這種美的象徵的身體。希望我的藝術能給人以這種啟迪。美需要去發現,在孩子們身上就可以發現它——在他們眼睛的光芒中,在他們舒展開來做著各種可愛動作的美麗的小手中。你們已經看見她們手拉著手走過舞台,這肯定比坐在包廂裡的任何一位夫人小姐身上的珍珠鑽石都美得多。她們就是我的珍珠,是我的鑽石,有了她們我別無所求。讓孩子們美麗、自由和強壯吧!把藝術獻給需要它的人民大眾吧!偉大的音樂再也不能只屬於少數有文化的人,它應免費提供給人民大眾:他們需要它,就像需要水和麵包一樣,它是人類精神的美酒佳釀。

在這次巡迴演出中,與天才藝術家大衛·比斯法姆的友誼讓我受益匪淺。我每場演出他都過來觀看,他的演唱會我也每場必到。後來,我們常在我的房間裡共進晚餐,他還常常為我演唱《去曼德勒的路上》或是《丹尼·第維爾》,我們歡笑、擁抱,感到非常快樂。

美國第一位男中音歌唱家大衛·比斯法姆

美國第一位男中音歌唱家大衛·比斯法姆這一章的名字可以叫做「為浪漫的愛情辯護」,因為我發現,愛情可喜可悲,我現在便置身在這種浪漫之中。人們似乎渴望美,渴望那種沒有恐懼、無須承擔責任而又令人心情愉快、精神振奮的愛情。演出結束後,我身穿希臘舞衣,頭戴玫瑰花冠,真的非常可愛。為什麼這份可愛不能讓別人來一起分享呢?對於我來說,一邊喝著熱牛奶、一邊閱讀康德的《純粹理性批判》的日子已經一去不復返了。現在,一邊喝著香檳酒,一邊聽著身旁可愛的人讚揚我的美貌,這樣的日子似乎更令我感到舒心。浪漫的肉體,熾熱的唇吻,緊抱的雙臂,依偎愛人肩上的甜睡——所有這一切都讓我覺得既天真爛漫又幸福愜意。有些人可能會對此深惡痛絕,但是我不明白,既然人的身體生來就要遭受一些痛苦,像斷牙、拔牙、鑲牙;既然無論一個人的人品多麼高尚,都難免會受到疾病的折磨,像頭痛感冒之類,為什麼不通過自己的身體去享受最大的快樂呢?一個整天從事腦力勞動的人,難免會為了一些要事和煩事而費心勞神,為什麼他就不能躺在美麗的臂彎裡,使自己的痛苦得到一些安慰,享受幾個小時的美好的時光?我希望在我這裡得到安慰的所有人都要記住這一切,就像我一樣記住了所得到的快樂和安慰。作為一個浪漫的女人,我閱人無數,無法在這部回憶錄中寫下所有人,就好比要把我過去在森林中或在田野裡度過的那些美好時光,把我聽莫扎特或者貝多芬的交響樂時所感受的那種極大的歡樂,或者把我與伊賽亞、沃爾特·拉摩爾、漢納·斯基恩等著名藝術家交往中的那些美妙時刻等,一一都記下來,一本回憶錄顯然是不可能的。

「是的,」我接著大聲說道,「就讓我做一個異教徒,做一個異教徒吧!」其實我的所作所為可能從來沒有超過一個異端的清教徒或者清教徒的異端。

重回巴黎的那一幕,我至今難忘。我把孩子留在了凡爾賽,托一位保姆照看。當我打開門時,我的小兒子跑到我的跟前,金色的卷髮圍在他可愛的小臉周圍,就像一圈光暈,非常美麗。我走的時候,他還只是個襁褓裡的嬰兒。

1908年,我買下了吉維克斯在納伊爾的工作室,這裡有一間小教堂那麼大的音樂室,我和孩子們就住在裡面。這時和我在一起的是漢納·斯基恩。他是一位很有天賦的鋼琴家,精力充沛,工作起來不知疲倦。我們常常從早上開始工作,由於工作室的四周掛著藍色窗簾,外面的陽光照不進來,我們點著弧光燈照明,所以就不知道時間的早晚。有時我會問:「你不覺得餓嗎?我想知道幾點了?」於是看看時鐘,我們才發現已經是第二天凌晨4點了!這就是我們當時「無慾無為」的工作狀態。

在花園裡有一間房子是專門給孩子們、保姆和護士居住的,這樣,他們就不會被音樂吵著。花園非常漂亮,在春夏之際,每次跳舞時,我們就把工作室的所有房門都打開。

在這間工作室裡,我們不僅工作,而且也安排娛樂活動。洛亨格林喜歡舉行各種形式的聚會,這巨大的工作室便常常變成一個熱帶花園或者西班牙王宮,巴黎所有的藝術家和知名人物都曾光顧過這裡。

法國演員塞西爾·索雷爾

法國演員塞西爾·索雷爾我還記得一天晚上,塞西爾·索雷爾、加百列·鄧南遮和我一起即興表演了一出啞劇,鄧南遮顯示了非凡的表演天賦。

多少年來,我一直對鄧南遮抱有成見,因為我崇敬埃莉諾拉·杜絲,而他曾經拋棄埃莉諾拉·杜絲,所以我一直不願見他。曾有一位朋友問能否帶鄧南遮來見我,我拒絕了。但不管怎樣,有一天這位朋友還是把鄧南遮帶來了。

儘管素未謀面,但當我看到光彩照人、魅力非凡的鄧南遮時,仍忍不住誇獎了他。

1912年鄧南遮在巴黎見到我時,就決定要征服我。鄧南遮總是想要征服世界上知名的女子,但是因為我很崇敬杜絲,所以抵制住了他的誘惑。我想,也許我是世上唯一一個能抵擋他這種誘惑的女人。這是一種英雄本能的衝動。

如果鄧南遮想征服一個女人,每天早上都會給她送一首小詩和一朵表達詩意的小花。他對我也不例外,但我絲毫不為所動。

我在拜倫飯店附近的街上有一間工作室。一天下午,鄧南遮怪裡怪氣地說:「我半夜時過來。」

隨後,我和我的朋友對這間工作室進行了整理。我們在屋裡擺滿了百合花等白色的花,都是葬禮上用的花;然後點上了很多蠟燭。當鄧南遮看到工作室的佈置時,眼睛都直了。工作室裡點著很多蠟燭,四周放著許多白色花朵,就像一座哥特式的教堂。他走了進來,我熱情接待,把他領到用墊子堆成的長沙發上坐下。我先是為他跳了一曲舞;接著,我把花覆蓋在他的身上,在他周圍擺滿蠟燭,然後和著肖邦的《葬禮進行曲》跳起了輕柔緩慢的舞步。慢慢地,我把蠟燭一支一支地吹滅,只留下那些他頭邊和腳邊的蠟燭在燃著。他像被催眠了似的躺在那裡。我仍然隨著音樂輕輕地舞動著,又把他腳邊燃燒的蠟燭吹滅。但是,當我表情肅穆地向他頭邊的蠟燭移動時,他猛然用力跳起來,帶著一聲恐怖的喊叫逃出我的工作室。這時,鋼琴師和我終於忍俊不禁,抱在一起笑得快要喘不過氣來。

伊莎朵拉優美的舞姿

伊莎朵拉優美的舞姿兩年之後,一個偶然的機會,我和鄧南遮在凡爾賽相遇。我邀請他在特裡阿農飯店一同吃午餐,我們開著我的汽車到達了那裡。我提議午餐前去樹林裡散步。他想都沒想就答應了。

我們開車來到樹林,鄧南遮有些大喜過望。

轉悠了一會兒後,我提議說:「我們現在回去吃飯吧。」

但是我們卻找不到車了,於是只好步行去特裡阿農飯店。但是走了半天,我們卻找不到出口了!鄧南遮開始像小孩一樣喊叫起來:「我要吃午飯!我要吃午飯!我長著一個腦袋,腦袋想要吃飯,不吃飯我就走不動了!」

這次事件,是我跟他開的一個玩笑。看他這樣沮喪,我開始安慰他。最後我們回到了飯店,鄧南遮狼吞虎嚥。

我第三次拒絕鄧南遮,是在幾年之後的戰爭期間。當時我來到羅馬,住在雷吉那飯店裡。事情就那麼巧,鄧南遮竟住在我隔壁。每天,他都和卡沙狄侯爵夫人共進晚餐。一天,侯爵夫人邀請我赴晚宴。我在侯爵夫人家客廳等待的時候,竟然聽到有人罵我。我看看四周,發現是一隻綠色的鸚鵡,我注意到它的腳並沒有被綁住。我站起身來,又突然聽到一陣狗叫聲。狗也沒有拴著!於是,我又闖進另一間會客室。這間屋子的地上鋪著白色的熊皮,甚至連牆上也掛著熊皮。我坐下來,繼續等候爵夫人。這時,我突然聽到一陣嘶嘶聲,原來籠子裡是一條眼鏡蛇正揚身吐信。我急忙又換了一個會客室,這間屋子則養了一隻大猩猩。最後我來到一個餐廳,在這裡總算找到了侯爵夫人的秘書。最後,侯爵夫人終於大駕光臨了。她穿著金黃色的輕薄的睡衣。我說:「我想,您非常喜歡動物吧?」

「是的,我非常喜歡它們——特別是猴子。」她看著秘書答道。

但是很奇怪,雖然喝了刺激的開胃酒,但晚餐的氣氛並不熱烈。

晚餐後,我們來到那間養著猩猩的會客室,侯爵夫人派人請來了一位女相士。她戴著高高的尖帽子,披著女巫的斗篷,開始用撲克牌為我們算命。

這時,鄧南遮進來了。天哪,這個傢伙竟然穿得怪裡怪氣的。鄧南遮非常迷信,他相信所有的算命人的話。這位女相士給他講了一個離奇的故事。她說:「你將在天空中飛翔,同時做著可怕的事情。你將在死亡之門前跌落下來,你將經歷死亡並超越死亡,最後將洪福永享。」

對我,她是這樣說的:「你將為各個國家創立一種新的宗教,並在世界各地建立教堂。你會得到最周全的保護,不論你發生什麼意外,偉大的天使都守護著你。你將壽與天齊,萬世流芳。」

回到飯店後,鄧南遮對我說:

「每天夜裡12點鐘,我會到您的房間裡去。我已經征服了世界上所有的女人,就差你了。」

後來,他真的每晚12點都到我的房裡來。

我下定決心堅決抵制他的誘惑。

他給我講他生活中最光彩的事情,講他的青年時代和他的藝術追求。

「伊莎朵拉,我要不行了!快抓住我,抓住我!」

我深深地被他的天才所折服,以至於在當時都不知道該如何應付這種場面,只好溫情脈脈地把他從我的房間拉出來,送進他的房間。這種情況持續了大約3周,我終於沉不住氣了,於是坐車離開了羅馬。

風流倜儻的鄧南遮

風流倜儻的鄧南遮他曾問我為什麼就是不愛他,我如實相告,因為埃莉諾拉·杜絲。

在特裡阿農飯店,鄧南遮養著一條金魚,魚缸是非常漂亮的水晶魚缸,鄧南遮常常給它餵食,還和金魚說話。這條金魚也常常搖頭擺尾,配合默契。

住在特裡阿農飯店時,有一天我對服務員說:

「鄧南遮的金魚哪兒去了?」

「唉,小姐,太可憐了!鄧南遮先生去意大利前交代要好好照料它的。他說:『這條金魚,和我有心靈感應,是我的幸福的象徵!』後來他常來電報問:我最親愛的阿多爾夫斯怎麼樣了?一天,阿多爾夫斯可能是在尋找鄧南遮先生,慢慢地繞著魚缸游了一圈,最後就停下來……我把它拿出來扔到了窗外。但鄧南遮先生的電報很快就到了:我感到阿多爾夫斯不太舒服。我回電說:阿多爾夫斯在昨晚死了。鄧南遮先生又回電說:把它埋在花園裡,為它修座墓。因此我把這條魚用銀紙包好埋在了花園裡,還立了一個墓碑,上面刻著『阿多爾夫斯之墓』。鄧南遮回來後就問:『我的阿多爾夫斯的墓在哪兒呢?』」

「我把他帶到花園裡,給他看了阿多爾夫斯的墳墓。他買來了許多鮮花放在墳墓上,久久地站在墓前,淚流不止。」

不過,有一次宴會,結局並不圓滿。那次,我把宴會地點佈置得像個熱帶花園,在濃密的枝葉和珍貴的植物中間,擺放了一些雙人桌椅。這時,我對巴黎上流社會的各種生活方式已經熟稔,知道如何為那些想要偷情的人提供方便。這自然會讓一些做妻子的以淚洗面了。客人們都身穿波斯長袍,在一個吉卜賽樂隊的伴奏下跳舞。在客人當中,有亨利·巴特耶和他那著名的翻譯伯特·巴迪,他們都是我多年的老朋友了。

我前面曾提到,我的工作室就像一個小教堂,四周牆壁上掛著大約有15米高的藍色幕布。在高高的陽台上,有一間小套間,經過波瓦瑞特獨具匠心的巧妙佈置,變得溫存而曖昧。深黑色的天鵝絨幕布,映射在牆上的一面面鑲金的鏡子裡;地上鋪著一塊黑色的地毯,還有一張長沙發,上面放了一些用東方絲綢做的靠墊,這些就是這間小屋的所有。窗戶被封上了,門的形狀很怪,就像古代意大利伊特拉斯坎陵墓的入口。正如波瓦瑞特自己完成這些裝飾時所說的那樣:「在這個隱秘的場所,人們可以做些在別的地方不能做的事,說些在別的地方不敢說的話。」

鄧肯在工作室

鄧肯在工作室確實如此,這間小屋子真的非常漂亮和迷人,同時潛伏著危機。這裡有正經的睡床,也有充滿誘惑味道的臥榻、椅子和沙發;正如波瓦瑞特所說的,在這間小屋裡,人的感覺和言語,與待在我那間像教堂一樣的排練室裡的確不同。

在那個非同一般的夜晚,就像洛亨格林平日大宴賓客一樣,酒香四溢。凌晨2點鐘時,我和亨利·巴特耶一起坐在波瓦瑞特設計的這個房間的長沙發上,平時他就像我的兄弟一樣,但那天晚上有點兒不一樣。就在此時,洛亨格林出現了。當他從無數鏡子的反射中看到我和亨利·巴特耶在長沙發上的情景時,怒不可遏,當眾罵我,還對眾人說他再也不回來了。

對客人們來說,這實在是一件極為掃興的事情,我的情緒也突然間由喜變悲。

「快,」我對斯基恩說,「演奏《伊索爾特之死》,否則這個晚上就全完了。」

我盡快換上了一件白色長袍。現在斯基恩的鋼琴彈得比以往更優美動聽,我在他的伴奏下一直跳到了黎明。

不過,這個夜晚注定了要以悲劇告終。儘管我們是清白的,但洛亨格林就是不相信,並發誓永遠不再見我。我懇求他並向他解釋,但毫無用處;亨利·巴特耶被此事搞得心神不安,給洛亨格林寫了一封信予以解釋和道歉,仍然毫無用處。

洛亨格林僅僅同意在他的汽車裡見我一面。他對我還是罵個不停。突然,他停下來,打開車門,使勁把我推進了夜色之中。我茫然若失,接連幾個鐘頭一直在街上徘徊。街上的下流男人朝著我做鬼臉,並低聲非議。轉瞬間,這世界忽然變成了可怕的地獄。

兩天後,我聽說他去了埃及。