誠如王世襄早在1992年發表於該年第五期《燕都》雜誌上的一篇文章中所言:范匏或葫蘆器這一特殊工藝,現在尚未廣為人知,因此需要做大量的宣傳工作,包括向海外宣傳。然而,這種呼籲即便發自盛名如王世襄這類學問大家名家之口,也未見得到世人積極而廣泛的回應。1996年6月由東方文化研究會發起並主辦了一次以葫蘆文化為專題的「96民俗文化國際研討會」,而世人對於葫蘆文化依然知之甚少。

毫無疑問,葫蘆作為一種菜蔬食品早為人們所認識並食用,甚至透過《論語·陽貨》中「吾豈匏瓜也哉,焉能系而不食」一句,而推知葫蘆曾是當時人們主要食用的一種菜蔬。那麼,世人最早認識葫蘆是在什麼時候呢?對此,王世襄不僅引經據典加以梳證,而且對當代考古發掘材料也予以特別重視,故此所得論斷當是真實而可信的。比如,1973年考古人員在浙江余姚河姆渡原始社會遺址中發現了幾粒葫蘆子,由此王世襄認為早在七千年前中國人民已經開始種植葫蘆。而由河南安陽殷墟出土甲骨上刻有形似葫蘆的三種「壺」字的寫法中,王世襄確信那正是殷商人民以葫蘆作為水漿容器的一種證明。至於後來及今天的水漿容器由原先的陶、銅或鐵逐漸蛻變為瓷或人工合成等材質,但是其名稱依然是「壺」,乃至「壺」最終竟成為容器的一種專有名詞。

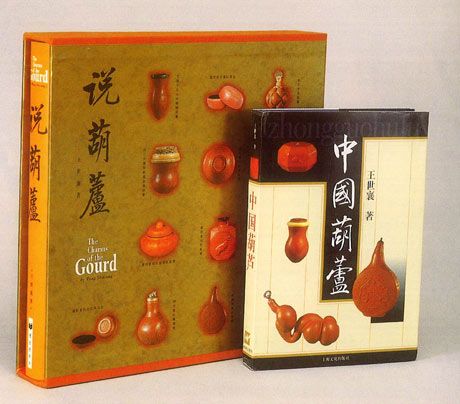

王世襄著的《說葫蘆》《中國葫蘆》

不過,即便「壺」之本意已經淡漠了葫蘆一詞,王世襄還是由唐代文獻中才開始大量出現該詞的這一現象,認為葫蘆一詞最早流行應該是始於唐代,唐代以前的葫蘆不叫葫蘆,而稱之曰「壺」「匏」或「瓠」。對此,王世襄參閱了《詩經》中的《豳風》《小雅》和《邶風》等篇什,以及東漢許慎的《說文解字》及明朝李時珍的《本草綱目》等典籍文獻,對葫蘆在唐代以前那三種名稱可以通用找到了佐證。更為重要的是,王世襄從李時珍《本草綱目》中的有關記載中,還得出了自宋代以後葫蘆不再籠統稱之,因為不同品種的葫蘆有了不同的名稱。比如,李時珍在《本草綱目》「壺盧」條目中說:

後世以長如越瓜,首尾如一者為瓠,瓠之一頭有腹長柄者為懸瓠。無柄而圓大形扁者為匏,匏之有短柄大腹者為壺,壺之細腰者為葫蘆。

當然,這一名稱也並非一成不變,如李時珍以上所說到了清代便有了改變,如北京地區以「身細而長者為瓠,體碩腹大者為匏。破匏為二,可以挹水者為瓢。細腰(亦稱約腰或亞腰)者為葫蘆(或寫作壺盧)。葫蘆亦作為匏、瓠等各種葫蘆之總稱」。

既然葫蘆的歷史如此悠久長遠,以中國人悠久長遠的大智慧不會只將其限於菜蔬食品一類,因為即便在食用過程中,愛好美食的中國人也會創造出多種樣式,更會另有多種驚人之發現,比如藥用等。果然,王世襄在元人王楨的《農書》中找到了相關證明:

瓠之為用甚廣,大者可煮作素羹,可和肉作葷羹,可蜜煎作果,可削條作干。小者可作盒盞,長柄者可作噴壺,亞腰者可盛藥餌,苦者可治病。

如果說王楨所說是自然之發現的話,那麼經過人們加工製作而成為樂器或其他實用品等,則不能不說是人們的一種創造了。比如,王世襄引錄羅願的《爾雅集》說:

瓠有柄曰懸瓠,可為笙,曲沃者尤善。秋乃可用,用則漆其裡。匏在八音之一,古者笙十三簧,竽三十六簧,皆列管匏內,施簧管端。

當然,中國古人在長達數千年的日常生產生活中,因葫蘆而發現或創造出的別樣用途遠不止上述這些,這從著名考古植物學家游修齡先生發表於1977年第八期《文物》雜誌上的那篇題為「葫蘆的家世——從河姆渡出土的葫蘆種子談起」一文中,可以得到比較全面而科學的印證。不過,王世襄最為關注和重視的卻是他自幼及老極為熱衷的工藝美術方面的用途,這也是「罕經人道」且十分重要的一個方面。其中,讓王世襄最為看重的就是對葫蘆的范制,因為在天然葫蘆上加以人文色彩才能稱之為文物葫蘆,且施加人文色彩的方法又是多種多樣、巧奪天工的。對此,王世襄在《中國葫蘆》這部偉大學術著作的前言中,就曾毫不吝嗇、筆意酣暢地讚美道:

本書所收百數十器,盤、碗、瓶、壺、爐、罐、盂、盒之外,堂上陳設,案頭清供,閨房佩飾,樂器音槽,無不有之。他如簪花注水,貯藥盛煙,呼鳥飼鷹,畜蟲系鴿諸具,亦足以賞心悅目,養性怡情。其中尤以范制葫蘆,自然生成,而造型結體,文字畫圖,悉隨人意,真可謂巧奪天工,實為我國獨有之特殊工藝,而西方人士訝為不可思議者,詎不應大書特書。此外復有多種裝飾方法,使之生色增輝。繩網勒扎,交互呈文,彷彿花苞欲綻,彩結成球。燃香火畫,可縮名山大川於盈寸之間,移嘉卉奇葩於指掌之上。堅刃砑押,浮雕隱起,恍如竹刻之薄地陽文。針劃墨染,細若游絲,視刻瓷尤為纖密。煮紅刀刻,流暢快利,與宋磁州窯同一民間意趣。故葫蘆之美,美不勝收,不妨稱之為葫蘆藝術或葫蘆文化。

1989年著名畫家黃永玉為王世襄特意繪製的《葫蘆圖》

以上所列,幾乎包括了王世襄在《中國葫蘆》一書中分別解析的那幾種葫蘆范制方法。那麼,王世襄是否因看重范制葫蘆而輕視了天然葫蘆呢?

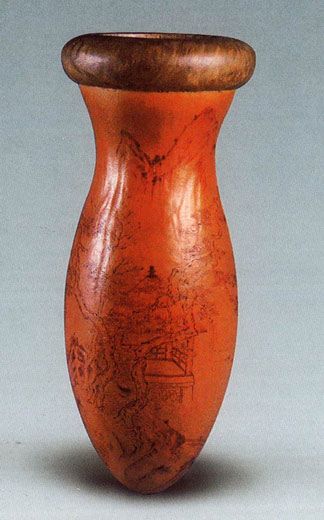

非也。王世襄不但沒有輕視天然長成色質絕美的葫蘆,反而將「天然葫蘆」一節置於《中國葫蘆》全書之首,並開宗明義地說:「天然葫蘆有純屬天然與裁切成器之別。前者可喻之為天生璞玉,後者為成器而破形,已是大璞不完矣。」由此可見,王世襄對於天然葫蘆之高度讚美,哪怕對天然葫蘆不加范制而只是裁切者,也認為是不完全的「璞玉」了。既然天然葫蘆如此受到王世襄的看重,那麼它又有何絕美之本色呢?對此,王世襄不僅在正文中引經據典廣加讚美,而且還附錄有自唐至清歷代詩文大家的多篇文章以為佐證,使人們對天然葫蘆之美有了一次較為集中而清晰的認識。這裡轉錄唐韋肇的《瓢賦》如下,以供讀者窺饗:

器為用兮則多,體自然兮能幾?惟茲瓢之雅素,稟成象而瑰偉。安貧所飲,顏生何愧於賢哉。不食而懸,孔父嘗嗟夫吾豈。離芳葉,配金壺,雖人斯造制,而天與規模。柄非假操而直,腹非待剖而刳。靜然無似於物,豁而虛受之徒。黃其色以居貞,圓其首以持重。非憎乎林下逸人,何事而喧。可惜乎樽中夫子,寧拙於用。笙匏同出,詎為樂音以見奇。牢巹各行,用謝婚姻之所共。受質於不宰,成形而有待。與簞食而義同,方抔飲而功倍。省力而易就,因性而莫改。豈比夫爾戈爾矛,而勞乎鍛乃礪乃。於是薦芳席,娛密座,動而委命,雖提挈之由君。用或當仁,信斟酌而在我。挹酒漿則仰惟杯而有別,充玩好則校司南以為可。有以小為貴,有以約為珍。瓠之生莫先於晉壤,杓之類奚取於梓人?昔者滄流,曾變蠡名而願測。今茲廟禮,請代龍號而惟新。勿謂輕之掌握,無使辱在埃塵。為君酌人心而不倦,庶反樸以還淳。

清晚期勒花呼鳥葫蘆

其實,作為個性鮮明而特別的文人,王世襄並不能脫離舊時文人的一些傳統嗜好,比如對前人賦予某物之人文色彩後,後世文人總會因此而產生一種文化情愫,進而也加入到前世文人對其賦予某種個人文化色彩的行列。作為與人的生活有著密切相關的葫蘆,在漫長的時間長河中它已經與人的生活特別是文人的文化生活不可分割,或者說是交織融合渾然一體了。

因此,王世襄所謂葫蘆的天然性,即便確屬色質絕美,也會因為沒有文人雅士的氣息熏染而自滅於天然野生之中。這一點應該成為文人雅士必須思考的問題,否則何來源遠流長且豐富多彩的葫蘆文化呢?當然,如果沒有悠久豐富葫蘆文化之積累,也就沒有了今天王世襄的這部《中國葫蘆》著作,以及讀者從中獲得的文化滋養和享受了,哪怕是書中那些簡短而耐人尋味的圖片說明。比如,王世襄在第一幅紅色大約腰葫蘆的圖版,也是唯一一幅關於天然葫蘆的圖版說明中寫道:

約腰大葫蘆,天然生成,未經人工修飾。紅中透紫,歷世已逾百年,高半米有餘,堪稱碩大罕匹,而停勻端正,尤為難得。在理人家,中堂供養,定視為瑰寶,代代什襲。1930年前後以微值得之隆福寺冷攤,未免有故家凋零之歎。

僅由一隻葫蘆,便使王世襄生出如許感歎,怎能說這不是一種文化情愫在起作用呢?

在《中國葫蘆》一書中,王世襄將葫蘆劃分為除天然葫蘆之外,還有勒扎葫蘆、范制葫蘆、火畫葫蘆、押花葫蘆、針劃葫蘆和刀刻葫蘆六種,其中尤以范制葫蘆所佔篇幅最多,想來這是王世襄需要重點記述的內容。不過,按照王世襄的行文順序,下面還是逐一解析好了。

所謂勒扎葫蘆,王世襄既解說製作方法又舉例加以說明:

勒扎葫蘆者,繩索結網,兜套幼實上,長成後或勒出下陷直痕,如本書所收之八稜呼鳥葫蘆,或界成花瓣,如揉手之小葫蘆、呼鳥小葫蘆等。直痕之疏密,花瓣之大小,悉憑繩索網目而定,自以勻整為上,故亦有精粗、巧拙之分。

很顯然,勒扎葫蘆的製作方法雖然看似較為簡便易懂,但是具體製作起來特別是製作精細者,並不是一件容易的事。對此,我們只要察看一下王世襄上面所舉三例之圖版,便可以得到比較直觀的印象。這三幅圖版的說明詞都極為簡潔而有寓意,故請讀者注意品味。如勒出下陷直痕之紫紅八稜呼鳥葫蘆,王世襄說:

製作不及前者(指勒花呼鳥葫蘆)精緻,而皮色紫紅,經人持握搖弄,蓋有年矣。柄端塞子已失落,沙粒流出,空無一物。不解其用者將謂「不知葫蘆裡賣什麼藥」矣。

至於製作精緻要勝過紫紅八稜呼鳥葫蘆的勒花呼鳥葫蘆,王世襄在圖版說明中別有韻味:

葫蘆與揉手者(指揉手勒花小葫蘆成對)同,中貫骨軸,一端留柄,狀如擎臂握拳,小巧可持以兩指,頗見匠心。中貯沙粒,搖之有聲,蓋用以呼鳥者。京人喜養交嘴、祝頂紅、老西子等山禽,可使其開箱銜旗,叼八封盒等,皆如人意,《燕京歲時記》已有記載。馴鳥時隨搖葫蘆隨飼以蘇子,狎熟後聞聲即落入掌上。

同為勒花,王世襄對揉手勒花小葫蘆成對之說明似乎重在功用:

單肚細柄,小葫蘆之別種,頂不突起,與蘭州產者不盡相同。取兩枚等大者揉手,可以舒經絡,活筋血,與核桃、花椒木球等同功。此對勒成花瓣,較光素者難得。

看來,這對勒花小葫蘆堪與河北保定四大名貴特產中之鐵球功效等同了。在勒扎葫蘆製作中,還有一種方法更為奇妙者,那就是王世襄一度認為絕跡失傳的綰結葫蘆或者叫系扣葫蘆,顧名思義,就是將幼實葫蘆上端之細柄綰結或系扣起來,使其按照人意生長得圓轉柔婉並全無拗屈痕跡者為上品。由於葫蘆幼實細柄極為脆嫩而易折斷,所以綰結成功的概率極小,可謂是數千百不得其一,因此,王世襄認為這種製作方法自20世紀上半葉便已失傳。後來,王世襄在《佩文齋廣群芳譜》第十七卷「壺盧」條目中查知有在根部埋設巴豆一法,隨即請人試驗,但最終都沒有成功,這不僅讓王世襄對此方法產生懷疑,而且更加深他對綰結葫蘆之法失傳的疑慮。

不料,一位美國友人為王世襄寄來一部名曰《葫蘆從種植到裝飾》的書,其中竟然有一幅圖版正是他苦苦尋覓的長頸繫扣葫蘆之幼實,這使王世襄有一種意外的驚喜。隨後,這位美國友人又為王世襄寄贈來一長頸繫扣之葫蘆實物,這讓王世襄明白了欲成系扣葫蘆者必是長頸之葫蘆,且需要付出一定的耐心和技巧,否則是不易成功的。於是,王世襄將此信息及方法告知天津一萬姓友人,後來果有系扣成功者,並開始嘗試以短頸葫蘆進行系扣,以及將兩枚葫蘆系扣在一起。不久,王世襄果真獲見這兩種嘗試大獲成功的果實,怎不讓這位熱愛葫蘆等京城民俗遊藝的文化老人大喜過望呢。

不僅果蔬植物離開陽光雨露不能成活生長,一切有機生物皆不能例外,而范制葫蘆卻能夠在封套模具內依照人們的意願長成千姿百態,這不能說不是中國獨有之絕藝。當王世襄將此向海外園藝家宣講時,他們卻堅信任何果實如被模具封套勢必停止生長乃至蔫萎朽爛,直到為其出示實物及模具木范時,方大為驚奇,不由得嘖嘖讚歎曰:「真乃中華一絕也。」

誠如斯言,我們實在應該對初創范制葫蘆這一絕藝者表示由衷的欽佩,因為這無疑催生了中華文化百花園裡的一朵奇葩。對於中華這一特有絕藝,王世襄詮釋說:

范制葫蘆者,當其幼小時,納入有陰文花紋之范,秋老取出,形狀圖文,悉如人意,宛若斤削刀刻而成,誠天然與人工之巧妙結合。

更能彰顯中國人勇於開創和改進精神的,是在長期探索實踐中形成的制葫蘆工藝,小小葫蘆甚至成為皇家御用、饋贈外國君王或賞賜王公大臣之珍貴物品。范匏這種源自民間的工藝雖然自清朝初年傳入宮廷後,因為有了文人雅士的參與而一度達到鼎盛絕美之境地,但遺憾的是,到了20世紀中葉卻罕為人知並瀕臨於失傳了。因此,王世襄懷著搶救中華特色文化之憂心,不顧年老體弱趕寫出了《說葫蘆》一書,而之所以名之曰「說葫蘆」,皆因王世襄認為前人未能將葫蘆器全面完整地介紹於世人,其實通讀《說葫蘆》之後才發現這實在是作者的自謙說法,因為無論從何而言,這都是系統介紹葫蘆器這種中國特有工藝的第一部學術專著,而絕對不是泛泛而談。

另外,就王世襄本身對葫蘆鑽研之深邃、學識之廣博及經驗之豐富等方面來說,他都堪稱是這部前無古人著作的最佳作者,否則不可能使其內容系統全面、語言風趣生動、歷史蘊含深邃。關於這一點,竊以為在范制葫蘆這部分內容裡體現得最為明顯,故此不能不詳細解析之。

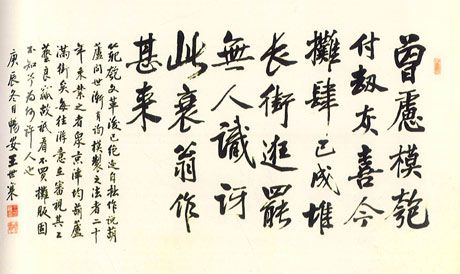

2000年王世襄因見范匏新生而賦詩

對於范制葫蘆,王世襄既重視官模子(北京養蟲家和古玩業對清宮大內及諸王公府第所范制葫蘆的一種統稱。廣義而言還包括康熙、乾隆兩朝的賞玩器,狹義則指道光時才開始出現的小型

葫蘆器),對民間范制精緻者(如安肅模、三河劉及天津模等),同樣沒有漠視不記,而是各有側重突出了各品種之特色。比如對於官模子,王世襄挑選最鼎盛之清朝康熙和乾隆兩朝之范匏加以梳理解析,不僅列舉有御制詩詞等文字以為佐證,而且依照范制葫蘆器型進行分類解說,即盤碗類、筆筒尊瓶類和其他類。

至於盤碗類,王世襄挑選了康熙皇帝賞玩的弦紋碟成對和乾隆皇帝賞玩的一盤兩碗等實物圖版,以及康熙年制和乾隆年制的幾件盤碗插圖,使人們對這類范制葫蘆有了較為準確的認知。例如,一件金書有「乾隆年制」字樣的十四瓣長圓形盤,因其內朱漆地和足內髹黑漆這一特殊形制,又因此盤雖經多年把玩底部仍完好,王世襄難以審知其確切的製作方法,遂提出了一種較為合理的臆測:

按范匏施漆,多在器內,器外任匏質外露,示其本色。今此盤足內髹黑漆,恐因圓形之匏,欲范出徑約一尺,底平而完整之盤,實非易事,不如范束匏身之一匝,秋老後裁作盤邊,不僅容易長成,且可范數邊於一匏。唯用此法,盤底中空,必須用板片鑲嵌,並施髹漆。

至於筆筒瓶尊類,王世襄在書中所選取者都精緻而絕美。比如,今藏在台北「故宮博物院」內范有「經緯天地,錯綜群藝」銘文的四方筆筒,我們從乾隆二十三年(1758)乾隆皇帝所作的一首御制詩及題記中,不僅可知其底細來源,還能領悟到這對祖孫之深情呢:

葫蘆筆筒,予向日書幾上日用物也。棄置廿餘年,今偶見之,如遇故人,因成是什,亦言志之意云爾。

苦葉甘瓤只佐餐,縱然為器乃壺樽。

豈知貯筆成清供,陡憶含飴拜聖恩,

巧是鴻鈞能造物,訓垂燕翼見銘言,

錯綜不易窮理境,經緯何曾達治源。

頓覺廿年成夢幻,那忘十載伴朝昏。

猶然我也如相待,慚愧休為亂目論。

與這只筆筒范制方法相似的,王世襄還列舉了現藏北京故宮博物院裡的一隻八方形筆筒,其上模印有唐人五言流水詩一首,而由那極為工整的楷書上可知非文人雅士不能為也。除此之外,王世襄所列舉康熙年制的四獸尊、花卉樹石紋瓶和蒜頭瓶,以及乾隆年制的圓壽字雲蝠紋筆筒、八仙紋瓶和纏枝蓮紋紙槌式瓶等等,都可作為此類范制葫蘆之模範。至於其他類的范制葫蘆,王世襄還列舉了纏蓮壽字紋盒、饕餮紋爐、纏枝蓮紋蓋罐、九桃匏和四件樂器的音箱,等等。其中,那件九桃匏的范制方法值得一記,故此王世襄特別予以介紹:

九桃匏,逕近尺,乃一完整之匏實。本身為一大桃,其上范出八小桃及枝葉,合成九桃之數。倘剖為兩半,加帖子口並髹漆裡,便成捧盒。故宮有此成品,唯作為案頭清供,反不及完整者天然囫圇,別有情趣。桃上范痕,清晰可數。上下兩面各為一圓形大片,兩側用不規則兩片范出桃之外緣,底部范片作方形,共五片。特記之以供今後藝匏者參考。

以上所列三類范制葫蘆,其器型均屬於較大者,器型較小的還有案頭陳設、鼻煙壺及畜蟲葫蘆等,對此王世襄不僅分別予以解析,而且還就畜蟲葫蘆之官模子與民間范制的區別進行了比較說明。正如王世襄所說:「因據傳世實物,乾隆以後不再范制大型匏器,而自道光時起,煙壺、畜蟲葫蘆等日見流行。」而劃分大型範制葫蘆與小型匏器界限實證者,僅有現藏於台北「故宮博物院」的南極老人鼻煙壺一件,因其屬於乾隆皇帝的賞玩之物,故此有王世襄以上之論斷。然而,由康熙至乾隆宮廷內畜養鳴蟲均以絲織品為器具,這就使王世襄對宮廷內是否范制過畜蟲葫蘆產生了疑惑。為此,王世襄查閱了諸多典籍並訪求京城畜蟲耆宿名家,卻始終未能獲得明確證據,只能留待進一步考證了。

清乾隆匏制勾蓮紋漆裡菊瓣式盤,故宮博物院藏

即便如此,也不妨礙自道光朝開始出現大量小型匏器事實的存在,而且不僅有出自宮廷者,就連宮廷之外的一些王公府第也不乏開園范匏者,這就是官模子最終形成之途。在官模子之中,要數蟈蟈葫蘆為絕多,這由一種傳說可揣知大意:據說滿清王朝時每年正月初一至上元節期間,皇宮大內的宮殿暖閣裡總是要擺設一些火盆,火盆周圍的架格上置滿了蟈蟈葫蘆,聒耳之聲晝夜不絕,因蟈與國同音,故取其「萬國來朝」之意。因此之故,皇家在宮廷大內比如慈寧宮花園等地開設有種植葫蘆的園地,並派遣專人負責看護與范制。由於以葫蘆畜養鳴蟲所發出的聲音要遠勝於絲織之秀籠,王世襄認為這也是官模子蟈蟈葫蘆居多的一個原因。也正因如此,王世襄在《說葫蘆》一書中所收官模子蟈蟈葫蘆竟多達半百,真可以說是琳琅滿目、養人心眼。在此,挑選幾幅圖版的說明與讀者共享王世襄妙言之雋永:

其一,官模子鄭審詩蟈蟈葫蘆。這是王世襄所見數百上千隻官模子貯蟲葫蘆中最早的一件,雖經歲月摩挲顏色已呈深黃色,與康熙、乾隆年間御用賞玩之器的色澤相近似,但王世襄還是謹慎地將其暫定為道光年間之物。特別是其上范制的唐鄭審《酒席賦得匏瓢》一首五言律詩,讓王世襄對其流動有致的筆意頗為欣賞:

華閣與賢開,仙瓢自遠來。

幽林常伴許,陋巷亦隨回,

掛影憐紅壁,傾心向玉杯。

何曾斟酌處,不使玉山頹。

其二,官模子八方七言絕句蟈蟈葫蘆。這是由布朗女士捐贈,現為美國納爾遜美術館收藏的一件道光年制蟈蟈葫蘆。大出王世襄意料的是,其上有一首以破除迷信語作為紋飾的七言絕句:

諸佛由來只此心,何須泥塑與裝金!

世間點燭燒香者,笑倒慈悲觀世音!

其三,官模子百子圖蟈蟈葫蘆。對此,王世襄既寫范制手法又描繪出圖案內容,真是詳盡而有趣味:

模痕六道。水牛角口。人物纖細,而眉目宛然,可見模具鏤刻極精。圖案以「太平有象」為中心,兒童共三十有八。有牽象者,放紙鳶者,荷桃枝者,舉旗者,打太平鼓者,搖鼗鼓者,提磬者,騎竹馬者,捧瓶者,打小鑼者,擎荷葉者,擊銅鈸者,跑旱船者,捧葫蘆者,吹喇叭者,竿挑爆竹者,所事不勝備述。

王世襄火繪北宗山水蟈蟈葫蘆

試想,在高僅十二厘米的一隻小小蟈蟈葫蘆上竟然能范製出如此豐富複雜之圖案,怎能不稱之為絕技哉?

其四,官模子山水人物蟈蟈葫蘆。這類題材的范制蟈蟈葫蘆,在王世襄收入《說葫蘆》一書中佔有較大比例,構圖新穎、范制精緻者也比比皆是,此處只摘錄這一件「無以名之」者如下:

范四瓣,花紋曾用火筆描繪。鄰下一老人披蓑衣,戴竹笠,傴背張傘,急行過橋。後一舟子亟欲泊船蘆葦叢中,是狂風暴雨之景。對岸有人信步閒行,釣者荷魚而歸。楊柳垂條,村家門敞,又是日麗風和之象。不知何以一器之上,氣候不齊,所寫亦不類歷史故事。無以名之,只得泛稱之為山水人物。

在官模子蟈蟈葫蘆中,范製圖案確實稱得上是豐富繁多、不可勝數,比如王世襄還列舉有花草蟲魚、人物故事、獅虎猛獸、亭台樓閣和世俗景象等,在此不能一一列舉。民間范制者,也可以說是異彩紛呈、景象繁複,比如安肅模、三河劉和天津模。

安肅,即今河北省保定市之徐水,因在清朝年間名為安肅,所以此地范制的蓄蟲葫蘆被稱之為「安肅模」。與官模子蟈蟈葫蘆有著鮮明文野之分、精粗之別的安肅模,雖然前後有百數十年的歷史,但是因為沒有文化修養高深的文人雅士參與,其范製圖案多屬俚俗鄉野之類,諸如胖娃娃、蝴蝶、金魚、花鳥等等,再加上范制手法不夠精緻細膩,所以范製圖案者還不及渾身光素的天然耐看。對此,我們從王世襄收入《說葫蘆》一書的四件中可得比較,其中既有花紋還算精細類似官模子的蟠桃獻壽圖案之蟈蟈葫蘆,也有紋理看似精細實則粗糙的笸籮文蟈蟈葫蘆,還有渾身光素無紋之木瓜棒式蟈蟈葫蘆。

與安肅模同屬民間范制者,位於京城之東今亦屬河北省轄區內的三河縣,有一位清咸豐年間姓劉名顯庭的葫蘆范制高手。很顯然,他是深諳揚長避短道理的聰明人,既然范製圖案難與皇家文人薈萃的官模子相媲美,那麼一律取其天然光素好了,這就是名之曰「三河劉」的售價竟然超出官模子倍蓰之故。當然,三河劉除了取葫蘆天然光素之外,還另有其與眾不同的鮮明特色,比如葫蘆胎質的疏鬆,即養蟲家所謂的「糠胎」。因為鳴蟲是以鼓動翅膀而發出聲響,所以葫蘆胎質疏鬆者能夠引起共鳴,這自然要比胎質堅實者(即養蟲家所謂的「瓷胎」)優良得多。而要想取得「糠胎」葫蘆,除了選擇合適的品種外,重要的是如何培植。

據說,為了使長成的葫蘆達到「糠胎」標準,劉顯庭在長期種植中摸索出了一套控制施肥法,既能使葫蘆胎質保有一定的厚度,又不使其生長過足而導致胎質堅實細密。所以,三河劉葫蘆的表皮雖然並不光澤鮮亮照人,卻有一種精光內含的美妙感覺,這就是養蟲家稱美的「草子皮」。

王世襄范制的「又筠制」款月季紋蟈蟈葫蘆

另外,三河劉葫蘆的皮色也不似生老長足或模子葫蘆那樣歷經歲月後便逐漸變黃變紅,它始終保持著原有的白色皮澤。在三河劉的時代,由於養蟲家一般只知道聽鳴蟲的本叫,而用於鳴蟲本叫的葫蘆又不宜身高,所以三河劉葫蘆絕大多數屬於矮身葫蘆,這也是三河劉范制者的精明之處。又因如此,到了民國年間因養蟲家已經懂得通過點藥來改變鳴蟲的聲響,這時則又適宜採用高身葫蘆,而三河劉葫蘆原本鮮少高身者,這就應了「物以稀為貴」之說,所以三河劉高身葫蘆更是身價百倍。比如,王世襄列舉的樂詠西之棠梨肚、余叔巖之大白皮、王星傑之砂酒壺等,都是「赫赫有名、膾炙人口、嘖嘖稱羨之高身三河劉葫蘆也」。

三河劉葫蘆除了以上特色外,還有一種容易讓人產生誤解的范制方法,那就是被人稱之為「紙模」者。其實,就是在范制時先用紙包裹木模而使葫蘆上呈現出掩蓋范痕的紙紋而已,並非單純以紙作范者。由此可見,三河劉葫蘆歷百數十年而盛名不減,並非是沒有緣由的一時之尚了。

始於20世紀初的天津模,最先是由宣氏老大根據三河劉棠梨肚蟈蟈葫蘆的形制加以改進後演變成略似電燈泡式樣的葫蘆,後來又有史老啟、陳擺設和大李六等人相繼范制這類葫蘆,遂有「天津模」之統稱。這時節,京城內外養蟲家已經盛行聽點藥鳴蟲之叫,所以天津模幾乎都是高身葫蘆,而且葫蘆的頸項越來越長,葫身也越來越高,並逐漸形成了具有天津本地特色之葫蘆品種。因此,即便不是王世襄這類養蟲行家也能夠在尋丈開外,僅憑一瞥即可辨識出是否屬於天津模。

另外,天津模的蟈蟈葫蘆也一改官模子那種尖底「雞心瓶」形狀,而略似棒子但肚又稍粗,這也成為天津模葫蘆的一種特色。遺憾的是,自1949年新中國成立後社會形態發生巨大改變,畜養鳴蟲者逐漸絕跡,而宣、史等范匏者相繼離世,天津模便也隨之銷聲匿跡了。

關於王世襄的范制葫蘆,在自序中筆者曾提及他求學燕京時親自手植「又筠制」款月季紋蟈蟈葫蘆,竟然被《國際亞洲文物展覽圖冊》所收錄,並經香港文物專家斷代為清嘉道年間之物。對此,王世襄曾撰文記述始末,讀之倒也有味且不乏感歎:

唐馮贄《記事珠》載:梁王筠(字德柔)「好弄葫蘆,每吟詠則注水於葫蘆,傾已復注。若擲之於地,則詩成矣」。予喜與德柔同宗,亦好葫蘆,並耽吟詠,因忝以「又筠」為號。

1938年在燕京大學東門外剛秉廟側菜圃中試種葫蘆,手制木模。車旋既成,摹張龢庵《百華詩箋譜》[光緒三十二年(1906)文美齋精刊朱印本]中月季一枝於上,倩海甸刻印社張君雕鏤之,並送至東郊六里屯治埴者翻成瓦范。是年蚜蟲為虐,僅得兩三器,且胎薄不愜吾意,此其一也。

十餘年後,趙子臣知予有此模,多次登門求借,並曰:「所種既不愜意,曷不送交天津擺設(種葫蘆者綽號)范制。如有佳者,定以為獻。」予不勝其擾,乃付之去。不意此後竟無消息,旋子臣、擺設相繼逝世,此模亦不可蹤跡矣。

1983年香港曾柱昭先生惠寄《國際亞洲文物展覽圖冊》(,1983,May),其中刊出用此模制者兩器,始知子臣狡黠,得佳者善價而沽,不使予見,終乃流出國門。兩器皆生長成熟,故皮色易變深黃,且經摩挲盤弄,彷彿是百年前物,曾君等遂定其年代為1800—1900年。若然,則予竟是嘉慶、道光時人,不禁為之啞然失笑也。

由此可見,王世襄范制葫蘆當屬行家高手也。與范制葫蘆此一實例所不同的是,王世襄火畫葫蘆傳世者較多且精。

所謂火畫,王世襄解釋說:「又名火繪、火筆或燙花,其法不外乎燒炙器物表面,借焦黃之烙痕,呈現圖文。至於器物質地,或紙、或竹、或綾,乃至葵扇、筍籜,皆可為用,且各有名家,而葫蘆又其小焉者也。」也就是說,火畫這種技藝並非只限於在葫蘆上實施,火畫葫蘆只是這種技藝組成的一小部分而已。不過,這並不妨礙火畫葫蘆自成一系,且別有起瑕斑為神奇之特點,比如「無綹不做花」。對此,王世襄列舉說明:

天生葫蘆,難免有鳥啄蟲傷,藝匏者稱之曰「硬傷」;或漬霉雨斑痕,稱之曰「陰皮」或「葉搭」;皆可假火畫掩其瑕疵。或借蟲瘢作樹癭,或依直璺垂柳條,或就霉痕畫磐石,運用得當,不覺其醜,反生佳趣。其理與玉人「巧做」相通,亦北京所謂「無綹不做花」也。

王世襄懷抱自己早年火繪的金代武元直《赤壁圖》大匏

很顯然,火畫對於葫蘆選材並不講究,有時甚至特以有瘢痕霉點者為之,如此則更覺其妙趣橫生。關於這種絕技的操作過程及所使用的工具,王世襄一一記述詳盡,至於火畫葫蘆名家更是不乏生動有趣之人。比如,20世紀上半葉在崇文門外打磨廠路北北深溝巷內有一家名叫仁義順的雜貨店,店內有一名叫李潤三的店員,因其號守業,乳名「狗兒」,遂有人便以「業」與「夜」諧音之故,而每每笑其號與乳名起得是多麼契合啊。其實,這位每遭人逗笑的李潤三,實際上是一位精通圓雕及火畫的雕刻家。

當然,凡是火畫葫蘆之名家高手,必然在繪畫方面有著不凡的功力和造詣,否則即便精通火畫葫蘆技藝,也不免流於工匠之列。因此,王世襄對於如管平湖等擅長繪事者參與火畫葫蘆創作的行為極為看重,對於他們的作品更是愛不釋手,雖然多有收藏卻在十年「文革」間損失殆盡,每每想起故舊之物都讓他倍感痛惜。淺嘗輒止,不是王世襄的性格,他既然耽愛火畫葫蘆,又有管平湖這樣的行家高手指點,自然不能不入門嘗試後深加鑽研,從而成為這方面不容忽視的一位。

對於自己學習火畫葫蘆一事,王世襄自認從十七八歲獲贈兩枚鐵針時開始,並改進自製了多枚鐵針用於火畫,直到大學畢業發憤讀書時才停止不作,前後歷時達七八年之久,所繪也不單有蓄蟲葫蘆還有鴿哨等,總數不下兩百多隻。正因有過這樣的實際經驗,王世襄才能夠不厭其詳地在文章中,對火畫葫蘆的工具及程序解析得精準而具有可操作性。既然屬於火畫葫蘆之業內高手,下面不妨選擇幾器予以觀照,當然以王世襄若谷之虛懷,一般情況下他是不會自誇其作品的,而以下所列舉幾隻其親手所繪之火畫葫蘆,單從說明詞中就不難看出他還是比較滿意的。

一例,火畫封侯圖天津模蟈蟈葫蘆。王世襄寫道:

松上有蜂房,松下稚猴偎母懷以防螫傷,吉祥圖案所謂「封侯圖」是也。竊以為高官貴爵,未必吉祥。又假豸、獸畜諧聲會意,故亦可視之為諷刺畫也。

二例,火畫採蓮圖天津模蟈蟈葫蘆。在此,王世襄僅以一句說明詞便將火畫方法及繪製筆意準確地闡述出來,非文人高士火畫高手不能為也:「此件用極熱針畫柳樹,溫熱針畫柳條,擬唐六如採蓮圖筆意。」

三例,火畫瓦當紋鴿哨葫蘆。這是王世襄繪於民國二十三年(1934)前後一隻由「祥」字周春泉先生所制的鴿哨。至於繪製方法,王世襄解析道:「摹龍紋瓦當拓本,乃用馬蹄形烘針灼熱時炙出者。炙時只沿鉛筆稿放手畫去,隨後再修補細小不足處。」與這種繪製方法有異曲同工之妙的,還有王世襄在火畫蘭亭序墨拓殘片鴿哨葫蘆成對時的進一步解釋:「火畫摹墨拓不難,要在打稿時鉤字框準確,燙時嚴格沿字框運針則神采不失。只須大小兩枚馬蹄形烘針便可善其事。」

四例,火畫道因法師碑墨拓殘片鴿哨成對。在此,王世襄簡明而不失詳盡地點出了民間裝飾畫講求之「八破」法,而且也謙稱自己之不足:「民間裝飾畫有『八破』,裂簡零篇,斷箋殘拓,皆燼餘蠹剩,水漬霉污。工筆摹繪,錯疊成圖,亦別有情趣。此則只能稱之為一破。」

五例,火畫葫蘆紅木圓盒成對。這是王世襄當年向夫人袁荃猷表情達意之見證,當然火畫製作也別有創意:

葫蘆之不中范者,徐水種戶多以板夾之,使之平扁,以便入懷,專供罐家售蟲之用,名曰「葫蘆頭」,其值甚微。予有新意,就其平整處,裁切圓片鑲在車旋紅木盒上,並火畫小景。當年所得圓片雖多,成器者僅此一對。1945年秋自蜀返京,盛紅豆以獻荃猷者即此盒也。

當然,以王世襄多方面的精深學養及高妙造詣,如果他多在火畫葫蘆上有所創新和改進的話,那可以說是將無有出其右者。

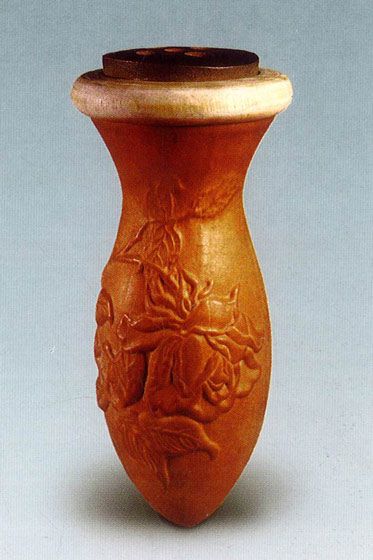

關於押花葫蘆,王世襄曾有一段將之與刀刻葫蘆相比較之論述,因為解析清晰而詳盡,故摘錄如下:

押花葫蘆者,取質堅而潤之物體,如瑪瑙、玉、象牙、牛角等,磨成鈍刃,押、砑、擠、按葫蘆表面,使呈現有如浮雕之花紋。押不同於刻。刻無論淺深,受刻之皮與肌,必有所失,始生紋理。押則皮、肌盡在,並無所失,且皮表不破不裂,方為高手。押宜施之於葫蘆,因其皮韌質疏,受按押自然下陷,故借運刃之輕重,可生高低起伏,凹凸陰陽,有如畫圖。押如施之於竹、木(如紫檀、黃花梨等)、牙、角,拒不受刃,饒用力氣,依然光滑,又安能押出花紋!故「押」與「刻」為兩種不同之技法。

誠如王世襄所言,由於在葫蘆上採用刀刻之法遠不如押花流暢而隨意,而押花又遠不及火畫來得自然隨心所欲,所以王世襄對於押花葫蘆並沒有深究其理,而是淺嘗輒止,僅僅押花三五器便輟而不施。不過,王世襄對於押花葫蘆之技法還是深得其中三昧的,否則他不可能將此技法闡述得如此清楚明白。除了技法之外,王世襄與一般掌握押花葫蘆技法者所不同的是,他以自己深厚的典籍學養和善於從相關耆宿行家口裡訪求絕技之法,能夠將這種技藝的歷史脈絡梳理清晰,從而撰寫出徵信可用之獨門絕學著述來,這一點在其他幾部著作中不難體會。

至於押花葫蘆之淵源,王世襄先是在徐康的《前塵夢影錄》中找到了一則佐證,隨後又訪問趙子臣和王珍等世代估蟲販具之高手,從而理清了色紫年深之押花葫蘆屬於「老押花楊」,色澤深黃者為「老押花」或「舊押花」之列。至於當年押花葫蘆藝人之手法,王世襄更是因為與其有過交往而深得其意,甚至還有過以自身之技藝挫敗其中狂言之徒的舊事。對此,王世襄有這樣一段饒有趣味的文字:

京中稱鄉村呆土俚陋曰「怯」。怯郭貌雖尋常,心實靈巧,不知何以得此綽號。其名鳳山遂不為人知。渠幼年失學,以育蟲為業,乃是罐家。又兼賣秋蛐蛐,任把式,並在蛐蛐局上奔走照料,可略有收入,押花則因賣葫蘆而揣摩自學,限於文化修養,不及小雷,更遜於陳錦堂。但喜大言,若四座無人,滔滔不絕。予在高中讀書時,初冬某日,在隆福寺茶肆與郭同桌對坐。渠手持所押葫蘆示左右曰:「押成我這樣,至少得苦練十年!」予少年氣盛,嗤其狂妄,出是日新購倒栽蟈蟈葫蘆告郭曰:「我沒押過花,現在想學學,明天把它押完給您看,怎麼樣?」歸途亟購骨筷一束,銼成刃具,盡宜夜之力押成櫻桃鳴禽圖。次日示郭,渠為之撟舌,從此不言苦練十年事。

依然如王世襄所言,以骨筷為刃具押花只是權宜之策,遠不如堅潤的象牙或牛角最為合心順手。

至於最後要說的針劃葫蘆,王世襄只使用了百餘字,就將其技法、匠人、產地和特色等等都披露無餘。作為甘肅蘭州特有之傳統工藝,針劃葫蘆一般都採用單肚無腰柄之小葫蘆為材質,所劃繪之圖案或景致都極為纖細,必須運用放大鏡方能看清楚。雖然這種技藝亦有精擅不凡者,但王世襄因為不喜歡微型雕刻,所以沒能購藏並加以用心留意。不過,這並不妨礙王世襄在《說葫蘆》一書中收入了觀音及山石喬木兩枚,當然這也只是「聊備一格而已」。

即便如此,或者說正因如此,有評家將王世襄的《說葫蘆》與《世說新語》相媲美,更將其置於《浮生六記》之上。這恐怕不是虛言吧。