杜甫是我國歷史上有數的幾個偉大的詩人裡的一個,由於他對祖國與對人民的熱愛,寫出許多反映與批判現實的、不朽的詩篇。在過去,無論在多麼黑暗的統治下,這些詩都不曾停止放射它們的光芒;如今,人民獲得了政權,祖國的前途呈現出無限光輝的美景,更沒有任何事物遮蔽它們的光芒的放射了。他出生在一個屬於封建社會統治階級的家庭裡。他怎樣從炫耀自己的家族轉到愛祖國,從抒寫個人的情感轉到反映人民的生活,他怎樣超越了他的階級的局限體驗到被統治、被剝削的人民的災難,並因此使唐代的詩歌得到巨大的發展,這中間他經過了不少艱苦的過程和矛盾。這部傳記要試驗著述說他在他的生活裡經歷的那些過程和矛盾。在寫他的生活之前,研究一下他的家世和出身是必要的。

杜甫是晉代名將杜預(二二二——二八四)的第十三代孫。杜預是京兆杜陵人。杜預的少子杜耽為晉涼州(甘肅武威)刺史,杜耽孫杜遜在東晉初年南遷到了襄陽,任魏興(陝西安康西北)太守,他是襄陽杜氏的始祖。遜子乾光的玄孫杜叔毗為北周硤州(湖北宜昌西北)刺史。叔毗子魚石在隋時為獲嘉(在河南省)縣令。魚石生依藝,為鞏縣令,遷居河南鞏縣。依藝生審言,為膳部員外郎;審言生閒,為奉天(陝西乾縣)縣令,是杜甫的父親〔1〕。杜甫的遠祖是京兆杜陵人,所以他自稱“京兆杜甫”;他又屬於襄陽杜氏的支派,所以史書上說他是襄州襄陽人;他降生的地點則在河南鞏縣。

杜甫在他給他第二個姑母寫的墓誌銘裡提到他的家世:“遠自周室,迄於聖代(唐代),傳之以仁義禮智信,列之以公侯伯子男”:他在《進 賦表》裡也說,他的祖先自從杜預以來,就是“奉儒守官,未墜素業”。我們讀了這兩句話,再看一看前邊的那串世系,他的祖先多半充當過太守、刺史、縣令一類的官吏,我們便不難看出,杜甫是出身於一個有悠久傳統的官僚家庭。這樣的家庭有田產不必納租稅,丁男也不必服兵役,在社會裡享有許多封建特權。它和名門士族通婚姻,遵守儒家的禮教,專門輔助帝王,統治人民。到了杜甫降生後,他家庭的聲勢已經不如往日煊耀,漸漸衰落下來,但是元旦聚會,仍然被鄉黨讚羨,每逢婚喪,遠近的親友都走來觀禮。由此我們可以理解杜甫庸俗的一方面,他中年時期在長安那樣積極地營謀官職,不惜向任何一個當權者尋求援引,這和他家庭的傳統是分不開的。

賦表》裡也說,他的祖先自從杜預以來,就是“奉儒守官,未墜素業”。我們讀了這兩句話,再看一看前邊的那串世系,他的祖先多半充當過太守、刺史、縣令一類的官吏,我們便不難看出,杜甫是出身於一個有悠久傳統的官僚家庭。這樣的家庭有田產不必納租稅,丁男也不必服兵役,在社會裡享有許多封建特權。它和名門士族通婚姻,遵守儒家的禮教,專門輔助帝王,統治人民。到了杜甫降生後,他家庭的聲勢已經不如往日煊耀,漸漸衰落下來,但是元旦聚會,仍然被鄉黨讚羨,每逢婚喪,遠近的親友都走來觀禮。由此我們可以理解杜甫庸俗的一方面,他中年時期在長安那樣積極地營謀官職,不惜向任何一個當權者尋求援引,這和他家庭的傳統是分不開的。

此外他從他的祖先還承襲了些什麼呢?下邊我們做進一步的分析。

杜甫在他的詩裡常常推崇杜預和杜審言,前者由於他的事業,後者由於他的詩。杜預多才善戰,被人稱作“杜武庫”,對東吳作戰時,因為精通戰略,在民間引起“以計代戰一當萬”的歌謠,隨後中原的文化傳佈江漢,他也起了一定的作用。他懂得法律、經濟、天算、工程,又是《左傳》的研究者。他的後代,人人都為了是他的子孫感到光榮。他是杜甫的一個理想的人物。七四一年(開元二十九年),杜甫曾經在杜預墳墓的所在地首陽山下居住,寫過一篇《祭遠祖當陽君文》。他晚年飄流荊楚,也時常想到杜預:他在荊南頌揚衛伯玉,說伯玉鎮守荊州,是繼承杜預的事業;後來他在衡州想北去襄陽,也立即想到“吾家碑不昧”,這指的是杜預當時被名譽心所驅使、“一沉萬山之下,一立峴山之上”的記載自己功勳的兩塊石碑。

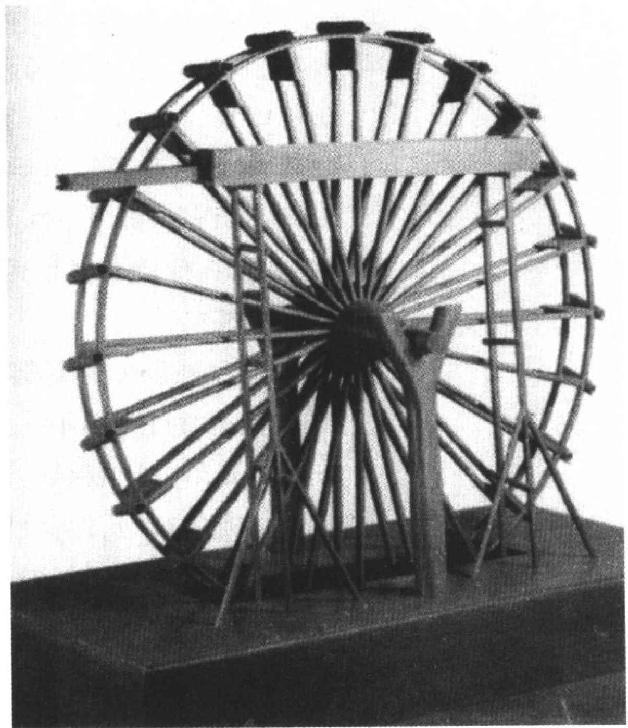

文殊變局部,山水,盛唐,石窟壁畫,縱62厘米,橫129厘米,敦煌莫高窟第172窟東壁北側

至於杜審言(六四八?——七八),則在杜氏家中除去“奉懦守官”外又添上一個新的傳統:詩。杜審言少年時,與李嶠、崔融、蘇味道共同被人稱為“文章四友”。他的詩的地位,與較晚的宋之問、沈佺期齊名,因為他們是五言律詩形式的奠定者。齊梁以來,詩人脫離現實,崇尚形式,鑽研格律,到初唐時律詩已經形成,此外宮廷應制,向統治者歌功頌德,更給這種詩體以發展的機會。可是沈宋的律詩長不過六韻八韻,很少到十韻以上的,而杜審言的《和李大夫嗣真》就長到四十韻,當時稱為名作。排律到了杜甫手裡,得到更大的發展,元稹曾經這樣稱讚杜甫的排律,“鋪陳終始,排比聲韻,大或千言,次猶數百。”我們現在看來,杜甫偉大的意義絕不在於排律的成功,排律在杜詩裡反而屬於創造性比較貧乏的部分:但是這種詩對於杜甫卻是家學淵源,關於這一點,從北宋起就不斷有人提及。杜甫本人也以“吾祖詩冠古”自傲,並且在他的兒子宗武生日時他也諄諄告誡:“詩是吾家事”。

宋之問和沈佺期都是“回忌聲病、約句准篇”、崇尚形式的詩人,同時也是武後的弄臣,他們依附張易之兄弟,醉心利祿,諂媚無恥。杜審言雖然沒有多少惡劣的行為,但從他在武後面前高誦《歡喜詩》以及與張易之兄弟相勾結看來,也不能算是一個具有高尚品質的詩人。並且他自高自大,誇張甚於實質,當時就流傳著許多關於他的傲慢的言行:他自己常說,他的文章超過屈原宋玉,他的書法勝過王羲之。這種誇大的性格,杜甫多少受了他的影響。杜甫壯年時,在政治上自比稷契,想致君堯舜,在文學上他把屈原、賈誼、曹植、劉楨都不看在眼裡,這種高自稱許固然是唐代一般文人的習氣,也不能不說是有些祖父的遺風。

在當時,家族觀念支配人們的一切行動,若是有人為了父兄的不幸,不惜任何犧牲來報仇雪恨,便被稱頌為崇高的德行。杜甫的父系中也不缺乏這樣的人。杜審言的曾祖杜叔毗事母至孝,為兄報仇,成為一時的美談,可是年代久遠了,對杜甫也許不會有多大影響。但有一個類似的事件發生在杜甫的叔父、審言的次子杜並(六八四——六九九)身上。武後時,杜審言被貶為吉州(江西吉安)司戶參軍,與同事不和,司馬周季重受了司戶郭若訥的蠱惑,誣陷審言,把審言關在牢獄裡。杜並年十六歲〔2〕,看見父親遭受這樣的冤屈,他飯菜都吃不下去,形容憔悴,卻盡量壓抑著內心的憤恨。一天,周季重在府中宴會,他乘人不備,用短刃猛刺季重,季重受了重傷,杜並當場被人打死。季重受傷不治,臨死時,懺悔著說:“我不知道審言有這樣的孝子,郭若訥把我害到這種地步!”審言因此得救,回到洛陽。洛陽的親友聽了這個故事,都深受感動,說杜並是孝童,蘇顳給他作墓誌,劉允濟作祭文。後來杜甫也以他是孝童的侄子為榮。

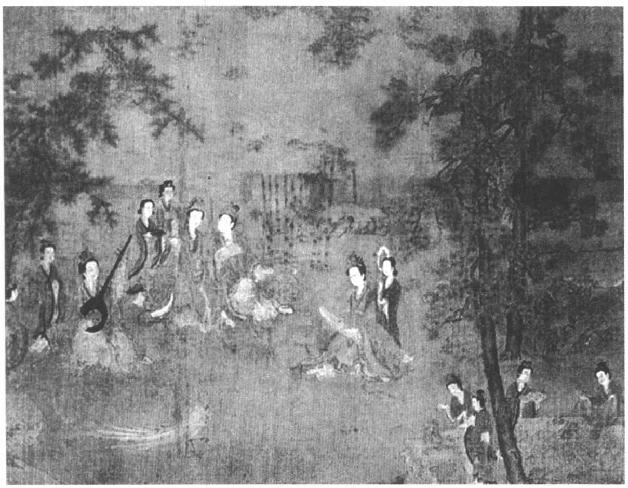

內人雙陸圖 該圖的“內人”即宮中之人,“雙陸”是一種始於魏晉南北朝,盛行於唐代的棋類活動。

我們再看一看杜甫一向被他的研究者所忽略的母系。杜甫的母親出於清河崔氏,她在杜甫幼年時就死去了,在杜甫的記憶裡沒有留下什麼印象;他在他的詩裡也從來沒有提到過母親。但他提到他舅父的地方很多,自然這些舅父未必是母親的親兄弟:在白水,在梓州、閬州、夔州,最後在潭州,他都曾經和崔家的舅父或表弟們相遇,並且有詩送給他們。他在夔州向表弟崔公輔說,“舅氏多人物”,在潭州向舅父崔偉說,“賢良歸盛族,吾舅盡知名”,——從這些詩句裡可以推想他的舅家是一個盛大的家族。可是這盛大的家族,尤其是在他母親直系的血統中,卻含有濃厚的悲劇成分。

閬苑女仙圖卷,五代,阮郜,絹本設色,縱42.7厘米,橫177.2厘米。

唐太宗(李世民)的第十子李慎被封為紀王,任襄州刺史,是一個較為開明的貴族,與越王李貞齊名,當時人們把這兩個兄弟合稱“紀越”。武後執政時,統治階級內部發生了極大的磨擦和矛盾。許多高祖(李淵)和太宗的子孫都遭受到武後的殺戮。李貞起兵討伐武後,失敗後,李慎也牽連下獄,改姓虺氏,配流嶺外,走在中途便死去了。李慎的次子義陽王李琮也被拘入河南獄,他的一個女兒嫁給崔氏,天天穿著草鞋布衣,面容憔悴,徒步出入獄中,送衣送飯,在洛陽的街上往來,使許多人受了感動,人們說她是“勤孝”。後來李琮和兩個弟弟配流桂林,都被酷吏殺害。李琮的兒子行遠、行芳也配流巂州(西康西昌),六道史用刑時,行遠已經成人,應該被殺,行芳還在童年,得免一死,但是行芳抱著行遠啼哭不放,請求替他的哥哥死去,最後兩個人都同歸於盡。西南一帶的人傷悼行芳,說他是“死悌”。勤孝、死悌,這些悲慘的故事,都薈萃在李琮的子女身上〔3〕。他的女兒就是杜甫的外祖母,行遠、行芳是杜甫母親的舅父。

杜甫外祖的母親又是舒王李元名的女兒。李元名是高祖的第十八子,太宗的弟弟。武後永昌年間,被特務頭子來俊臣的黨羽丘神 陷害,配流利州(四川廣元),不久也被殺害。後來杜甫在夔州與高祖第十六子道王李元慶的玄孫李義相遇,臨別時他寫給他這樣的詩句:

陷害,配流利州(四川廣元),不久也被殺害。後來杜甫在夔州與高祖第十六子道王李元慶的玄孫李義相遇,臨別時他寫給他這樣的詩句:

神堯(指高祖)十八子,十七王其門,道國(李元慶)及舒國(李元名),實維親弟昆。

中外貴賤殊,余亦忝諸孫。

——《別李義》

杜甫的外祖家雖然是一個盛大的士族,和最上層的統治者通婚,但它承襲下來的並不是貴族的豪華,而是悲絕人倫的慘劇。所以杜甫與他的姨表兄弟滎陽鄭宏之在洛陽北邙山曲合祭他們的外祖父母時,他寫過一篇充滿悲涼氣氛的祭文,敘述到這些慘劇,一開始便說:

緬維夙昔,追思艱窶,當太后(武後)秉柄,內宗如縷,紀國則夫人(外祖母)之門,舒國則府君(外祖父)之外父……

——《祭外祖祖母文》

從不充足的史料裡我們尋索出一些杜甫父系和母繫在社會中的地位和關係。這敘述是不完全的,事實上也不可能是完全的。就我們所知道的這一些,對於杜甫偉大的成就並不能起什麼積極作用。歷代祖先的“奉儒守官”不過促使杜甫熱衷仕進;杜預只給他一些不能實現的事業幻想;杜審言傲慢誇大的性格對於杜甫與其說是有利的;毋寧說是有害的;血族報仇與孝悌的家風只是更加強杜甫的家族觀念;母系祖先的冤獄也只能在杜甫詩中多添些悲劇的氣氛。這些對於杜甫的發展不但沒有多少幫助,反倒可能起些限製作用。至於真正幫助他的發展而決定他的成就的,和他的家世出身並沒有什麼關係,而是開元時代由於社會繁榮產生的高度文化與天寶以後唐代政治和經濟所起的重大變化,是他早年“讀書破萬卷”的努力與中年以後的與人民接近,體會人民的情感和生活,吸收了不少的人民的語言,換句話說,是他在某些時期內超越了他自己的階級局限,看到他的階級以外的事物,雖然他一直到他的晚年並沒有能夠完全擺脫掉他的家世和出身所給他的主要是消極方面的影響。

〔1〕這世系是參考《元和姓纂》和岑仲勉的《校記》排列的,有幾處糾正並補充了一般杜集中杜氏世系表的錯誤和缺陷。

〔2〕羅振玉編的《芒洛塚墓遣文續補》中栽有洛陽出土的《杜並墓誌銘》。墓銘裡說杜並“春秋一十有六”,可以糾正《舊唐書·文苑傳》“審言子並年十三”的錯誤。

〔3〕張說的《贈陳州刺史義陽王神道碑》記載這一家的悲劇,甚為詳細。