《海國聞見錄》的作者陳倫炯字資齋,福建泉州同安人。父陳昂,少時孤貧,只得「廢書學賈,往來外洋」。當時有些嫻於操舟者,「僅知針盤風信」,但在問及地理形勢則多數茫然不知,「間有能道一二事實者,而理莫能明」。陳昂在海上「則必察其面勢,辯其風潮,觸目會心,有非學力所能告者」。康熙壬戍(二十一年,1682)施琅受平台灣命,「旁求習於海道者」。陳昂「進見,聚米為山,指畫形勢,定計候南風以入澎湖」。為瞭解鄭氏有無隱遁遺孓,陳昂縱橫東西洋五年。台灣平定後,陳昂除官授職,皆在濱海地區任職。(註:見陳倫炯雍正八年(1730)所撰《海國聞見錄序》,陳倫炯:《海國聞見錄》,李長傅校注本,陳代光整理,中州古籍出版社,1985年。)

陳倫炯幼時,隨父出行「島沙隩阻盜賊出沒之地」。在這些場合,其父對其因地施教。稍長,父親在浙省為宦,陳倫炯在其地「聞日本風景佳勝」,還打算周咨明季倭寇「擾亂閩浙、江南」的實情。因此可以說,陳倫炯出身海事活動世家。他曾充任康熙帝侍衛,康熙對他親加教誨,示以沿海外國全圖。康熙末、雍正初,他一直在台灣出任軍職,後來又遷職東南其他沿海地區。在那裡,他「日見西洋諸部估客(註:按,「估客」即「賈客」。),詢其國俗,考其圖籍」,並對比「先帝所圖指畫」,發現「毫髮不爽」。因此他「按中國沿海形勢,外洋諸國疆域相錯,人風物產,商賈貿遷之所,備為圖志」(註:《海國聞見錄序》。),是為《海國聞見錄》。此書成於雍正八年(1730),有清乾隆刻本,且收於《昭代叢書·戊集》續編、《藝海珠塵·石集》及《小方壺齋輿地叢鈔》等叢書。對《海國聞見錄》作過深入研究的是已故河南師範大學教授李長傅先生,他在1942年曾發表《〈海國聞見錄〉東南記箋釋》。(註:載《真知學報》,1942年,一:五。此文未見,茲據李長傅校注《海國聞見錄》書後所附目錄。)並在1949年以前開始此書的校釋工作,至1963年完成。其所據底本為《昭代叢書》本(道光本),參校其他本子。校注成果由中州古籍出版社1984年出版。(註:應當指出的是,本書註釋中外文錯誤極多。本文在具體引述處將一一指出。)本文所據即李長傅先生校注本,以下簡稱《海國聞見錄》。本文在錄《海國聞見錄》和其他標點本史料史文時,偶不遵從書中標點。

《海國聞見錄》中有《東南洋記》一節,對當時中國人在呂宋的活動有一段記載:

「風山(註:應為台灣某處,具體地點待考。)、沙馬崎(註:《東南洋記》的開頭,在描述台灣地理時說:「北自雞籠山至南沙馬崎。」則沙馬崎當在台灣最南部處。向達在《順風相送》校注中提出,即「今台灣最南端之貓鼻角,一作貓鼻頭」。見《兩種海道針經》,索引,第229頁。)之東南有呂宋,居巽方(註:在羅盤上,巽位為正東南。),廈門水程七十二更……與沙馬崎西北東南遠拱,中有數島,惟一島與台灣稍近者,名紅頭嶼(註:台灣東南一島,今同名。見《兩種海道針經》,索引,第241頁。李長傅之註釋見《海國聞見錄》,第46頁注5。)……台灣曾有舟到其處」,「地宜粟米,長者五、六分,漳、泉人耕種營運者甚盛。」「下接利仔發(註:利仔發,李長傅認為乃Lecena之音譯,位於呂宋島南部,見《海國聞見錄》,第46頁注8。陳佳榮、謝芳認為應為呂宋東南部之黎牙實比(Legaspi),見陳佳榮、謝芳、陸峻嶺編:《古代南海地名匯釋》,中華書局,1986年,第429頁。),水程十二更。至甘馬力(註:李長傅認為即《明史》中之「合貓裡」(Camarines),見《海國聞見錄》,第46頁注8。),水程二十一更,二處漢人從呂宋舟輯往彼貿易。利仔發之東南隔海對峙有五島:班愛(註:「班愛」即今之「班乃」(Panay)島。眾家說法一致。)、惡黨(註:「惡黨」在《東西洋考》中有具體描述。是書在述呂宋交易時提到:「屋黨,亦名屋同,城郭森峙,夷酋屯聚處所也。其咽喉名漢譯。」見《東西洋考》,謝芳校注本,中華書局,第95—96頁。這裡的「惡堂」、「屋同」即上文中之「惡黨」。至於其今地,李長傅先考慮其今地在「尼格羅」(Negras)島,但認為對音不合。於是傾向於認為乃「班乃」(Panay)與「內格羅斯」(Negras)兩島之間之小島吉馬拉斯(Guimaras,中州古籍本誤刊為Guinaras)之首府霍爾丹(Jordan,中州古籍本誤為Gaidon)之譯音。見《海國聞見錄》,第46頁注8。陳佳榮、謝芳認為「惡黨」乃系班乃島西南部的奧頓(Oton)的音譯,見《古代南海地名匯釋》,第627頁。筆者以為內格羅斯島之說較合邏輯,此島位於班乃島之東南。

《指南正法》中有「雙口往惡黨」一節,錄之如下使有助於判斷惡黨地望:「雞嶼南過,用丙午,取文武樓門。用巽巳,五更,取以寧山,用單巽,囗更,取郁司嶺大山。用單巽,四更,取漢譯大山尾。用單午沿山直落,取惡黨內嶼,妙哉。」(《兩種海道針經》,第140頁))、宿務(註:「宿務」(Cebu),同書又寫作「宿霧」。今譯音仍用「宿務」。宿務島位於內格羅斯島之東。關於此島,張燮記曰:「朔霧,俗名宿霧。佛郎機(筆者按,此處之「佛郎機」並非指葡萄牙,而指西班牙)未據呂宋時,先聚彼中,與其國人相親好。佛郎機之破呂宋,朔霧人有力焉。佛郎機德之,既奄有諸土,率虜使其民,獨與朔霧為婚媾。城戍儼然。一大酋擁重兵守之。向歲呂宋王之子求報父冤,自稱奉命駐劄朔霧是也。所產蘇木、子花、海菜。」(《東西洋考》,第95—96頁))、貓務煙(註:「貓務煙」,李長傅注云:「即Bahol島,今譯保和」。見《海國聞見錄》,第46頁,注8。陳佳榮、謝芳認為,應指今菲律賓棉蘭老島西部的南北的三寶顏(Zamboanga)二省。並提供另說,即棉蘭老島Mangyan族的音譯。見《古代南海地名匯釋》,第710頁。保和(Bahol)島位於宿務島之東,地望合。張燮對貓裡務有一段記載:「貓裡務即合貓裡國也。地小土脊。國中多山,山外大海,海饒魚蟲,人亦知耕稼。永樂三年,國王遣使回回道奴馬高奉表來朝,並貢方物。國於呂宋鄰壤,故與呂宋使者偕來。其後漸成沃土,俗亦近馴。故舶人為之語曰:『若要富,須往貓裡務。』蓋小有鼻子有眼之善地也。」(《東西洋考》,第98頁)本段中,張燮將「貓裡務」勘同為「合貓裡」有誤。)、網巾礁腦(註:「網巾礁腦」,李長傅注曰:「《東西洋考》作魍根礁老,即Magindano,或Mindaneo的譯音,《瀛環志略》作民答拉峨,即棉蘭老。」見《海國聞見錄》,第46—47頁注8。陳佳榮、謝芳進一步認為,系指棉蘭老島的哥達巴都(Catabato)一帶,一說指薩蘭加尼(Sarangani)灣。見《古代南海地名匯釋》,第343頁。棉蘭老島位於保和島之東南,地望合。張燮對「網巾礁腦」島也有一段記載:「有網巾礁老者,數為盜海上。駕舟用長橈,其末如瓠之裁半,虛中以盛水者,入水盪舟,其行倍疾。望遠濤中僅微茫數點,倏忽賊至,趨避不及,無脫者。貓裡務既彼一時遭寇害,死亡數多,遂轉貧困,賈舶往者,慮為賊所急,稍稍望別島以行。」(《東西洋考》,第98頁)

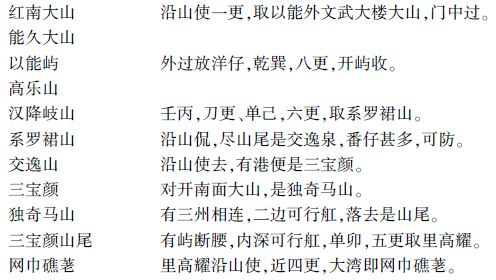

《指南正法》中有「往網巾礁荖、萬荖膏」針路一段,其前半段即系呂宋往網巾礁腦的海道,今亦錄之如下:

(《兩種海道針經》,第162—163頁)

班乃(班愛)、內格羅斯(惡黨)、宿務、貓務煙(保和)與魍巾礁腦(棉蘭老)五島呈一字排開,順序相接,位於呂宋之東南,面積較大,古代中國洋舟來訪是合理的。為求對音,捨棄其中的大島,以較小的島嶼當之不妥。張燮提到,屋黨與宿務等地皆為呂宋之屬國(《東西洋考》,第96頁)。),中國俱有洋艘往通。亦系無來由類。……水程必由呂宋之利仔發海而南。呂宋至班愛十更,至惡黨二十三更,至宿務二十四更,至網巾礁腦五十八更。……家無所蓄,需中國布帛以蔽身。」(註:《海國見聞錄》,第41—43頁。)

「呂宋至吉裡問(註:「吉利問」謝芳認為即今印尼爪哇三寶垅北部海外之卡裡摩爪哇(Karimunjawa)群島。見《東西洋考》謝芳校注本,第45、84頁。《順風相送》作「吉裡門」,元代征爪哇時已見於史籍。但李長傅認為與此書中所提到的「吉利問」並非上述Karimunjawa。見《海國聞見錄》,第48頁注10。若以爪哇附近之吉裡門當之,從呂宋至其地的距離不可能比婆羅洲北部的文萊更近。李長傅的質疑即基於此。),三十九更;至文萊四十二更。(註:呂宋至文萊傳統中國航線的描述詳見下。)…而朱葛礁喇(註:「朱葛礁喇」,李長傅認為即《明史》中之蘇吉丹,其原名為Sukatana,在婆羅洲(加裡曼丹島)西岸。見《海國聞見錄》,第46頁注8。今譯名蘇加丹那。陳佳榮、謝芳有更詳盡的說明,見《古代南海地名匯釋》,第358頁。關於此地,詳見下。)、馬神(註:李長傅認為「馬神」即《明史》中之「文郎馬神」。據其原名Banjarmasin,可知「文郎馬神」當為「文即馬神」之訛。今譯為馬辰,在婆羅洲南岸。見《海國聞見錄》,第48頁,注11。),非從呂宋水程,應入南洋各國。」(註:《海國聞見錄》,第44頁。)

上述記載足證,呂宋雖然淪為西班牙殖民地,但中國人在當地的商業活動中一直扮演著重要的角色。本文欲討論的是呂宋與婆羅洲之間的海路。呂宋即今菲律賓呂宋島(Luzon),婆羅洲即今之文萊(Brunei)。這一海道是中國明清兩代海商利用極為頻繁的海上通衢。陳倫炯上述有關呂宋至文萊的更路記載雖然只有數語,但其「至文萊四十二更」的記載,透露出鴉片戰爭前後,中國舟師仍然按中國傳統航海術往來於呂宋與婆羅洲之間。

更路是中國航海家度量水程遠近的單位,直至陳倫炯時代仍然廣為使用。《海國聞見錄》提到:

中國洋艘,不比西洋呷板用混天儀、量天尺,較日所出,刻量時辰、離水分度,即知為某處。中國用羅經、刻漏沙。以風大小、順逆較更數。每更約水程六十里。風大而順,則倍累之;潮頂風逆,則減退之,亦知某處。心尚懷疑,又應見某處遠山,分別上下山形。用繩駝探水深淺若干。駝底帶蠟油以粘探沙泥。各各配合,方為確准。(註:《海國聞見錄》,第49—50頁。)

以更數計行船遠近為中國航海的傳統之一。在已故向達教授從英國抄回的古代中國的航海資料中有《順風相送》,原抄本藏牛津大學波德林圖書館(Bodleian Library),系坎特伯雷大主教牛津大學校長勞德大主教(Arch Laud)於1639年(明崇禎十二年)贈送該館。據向達教授調查,此書當系明代入華耶穌會士從中國攜歸歐洲,曾為一所耶穌會大學收藏,後為勞德購得。《順風相送》中也有「行船更數法」一節,提到:

凡行船先乍風汛急慢,流水順逆。可明其法,則將片柴從船頭丟下與人齊到船尾,可准更數。每一更二點半約有一站,每站者計六十里。如遇風,船走潮水,去向潮頭漲來,此系是逆流。柴片雖丟順水流向,後來必聚,不可使作船走議論。古雲先看風汛急慢,流水順逆。不可不明其法。(註:《兩種海道針經》,向達校注本,中華書局,1982年,第25頁。)

比較《海國聞見錄》與《順風相送》中的更數描述,《海國聞見錄》的一更約為水程六十里,而《順風相送》的一又四分之一更為六十里,其一更僅為四十八里。其間差別是如何產生的,尚有待於研究。向達教授早已注意到各類針薄所記更數與實際不符的問題,特別考慮一更為60里這種說法的可靠性問題。(註:《兩種海道針經》,第6頁。)因此問題超出本文討論範圍,暫不進一步論述。