我們的國家只是剛剛迎來了黎明。不要脫下軍裝,繼續奮勇向前。為了正義的和平,為了人民心中渴望的繁榮,將你的目光投向那些尚待征服的生命中的偉績,並戰勝人類的所有戰爭與錯誤。

伍德羅·威爾遜,葛底斯堡演講,1913年7月4日

1901年9月6日,威廉·麥金利(William McKinley)總統在紐約被無政府主義者利昂·喬爾戈什(Leon Czolgosz)槍殺,於1901年9月14日去世,這一事件以最悲慘的方式宣告了一個時代的結束。幾乎就在整整20年前,1881年9月16日,另一位美國總統詹姆斯·加菲爾德(James A. Garfield)也死在了暗殺者的子彈下。自1865年亞伯拉罕·林肯遭受暗殺以來,在那一代被內戰所影響的領導者中,麥金利是第三位,也是最後一位被暗殺的美國總統。加菲爾德和麥金利都是內戰中聯邦軍的老兵,實際上從1868年開始,每一個當選的總統都是如此。加菲爾德的內戰經歷尤其突出。在1863年底進入政壇之前,他已經被提拔到少將軍銜。相比之下,麥金利是繼林肯之後第一位在內戰中未曾當過將官的共和黨總統,但是他的政治生活在那場戰爭中就已經開始了。年僅18歲時,麥金利就加入了俄亥俄州志願步兵團,戰爭結束時,已經受封為榮譽少校。

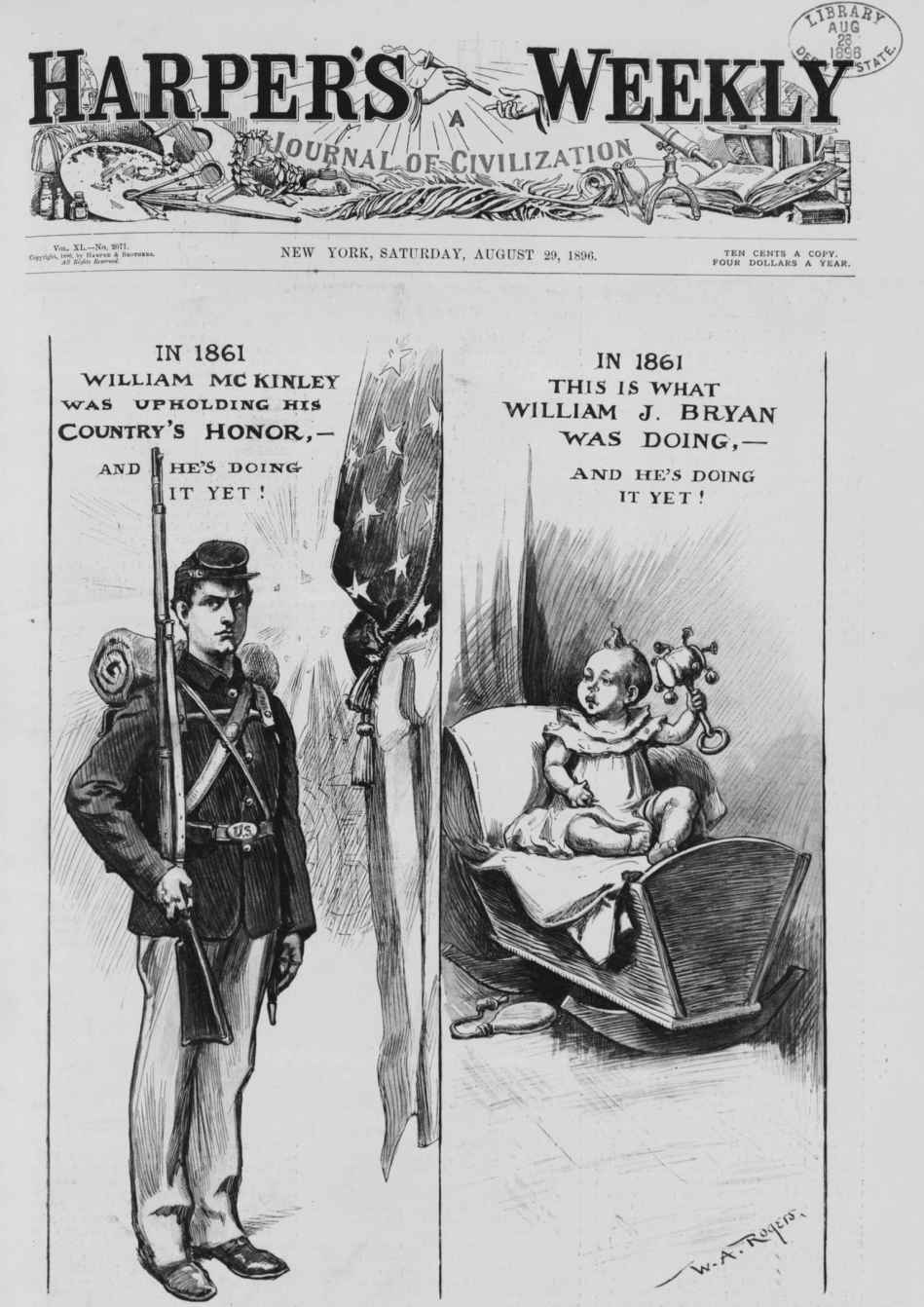

麥金利的內戰生涯在1896年的總統競選活動和最終勝利中扮演了重要角色。在那次選舉中,他的對手是人民黨/民主黨候選人威廉·詹寧斯·布賴恩(William Jennings Bryan)。布賴恩年僅36歲,是美國歷史上主要黨派的所有總統候選人中最年輕的一個,但年輕恰恰是他的短板。1896年,美國所面臨的主要問題是關稅和貨幣穩定。美國人還沒有做好準備將自己的信任托付給年輕的一代。在競選過程中,一幅著名的漫畫描繪了麥金利穿著內戰軍裝的模樣,而在這幅漫畫的另一邊,布賴恩還躺在搖籃裡(圖42)。它所傳達的信息十分明確:相較於一位僅僅充滿野心的年輕人,把國家事務交給一個在戰爭熔爐中鍛造過的人顯然更為妥當。

實際上,1896年的總統選舉在很多方面都喚起了內戰的回憶,一些之前在聯邦軍隊中最具影響力的人物,包括參加過葛底斯堡戰役的丹·西克爾斯(Dan Sickles),以及後來領導過自由民局的奧利弗·奧蒂斯·霍華德(Oliver Otis Howard),都是麥金利的支持者。西克爾斯和霍華德都是傷殘退伍軍人(前者在1863年葛底斯堡戰役中失去了一條腿,後者則在前一年的半島會戰中失去了一隻胳膊),他們有力地提醒了人們去關注一些至關重要的問題。在1893年美國經濟衰落的背景下,麥金利的競選陣營喚起了人們對於美國在內戰衝突中那些艱難境況的回憶,並強調美國的經濟穩定乃至社會穩定都要依靠「健全的貨幣政策」(sound money)。他們辯稱只有美國保持商業導向的金本位制,這一目標才可以達成。相反,布賴恩的競選陣營則提倡採納銀本位制。自從美國於1859年在內達華州發現了「卡姆斯托克礦脈」之後,美國的銀產量便十分豐富了。他們認為銀本位制將會增加貨幣供應,同時減輕聯邦和邦聯雙方內戰遺孤、退伍軍人等群體的經濟壓力。在總統選舉的過程中,這些人經常會成為很多政治漫畫的主人公。

圖42 《致命的對比》(W.A.羅傑斯)。這幅漫畫刊載於1896年8月29日《哈潑斯週刊》的封面。麥金利與布賴恩在1896年和1900年的總統選舉中交手過兩次,並且都是以麥金利獲勝告終。除此之外,兩人在1900年大選的選票差距甚至比1896年更大。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-97504)。

當時的美國正在經歷一場嚴重的經濟危機,因此這場有關貨幣的討論顯然是一個真實存在的問題。不過,在很多方面,它同時也體現出美國在貨幣穩定和國家精神穩定層面存在一種更為根本的分歧。並且,這種分歧絕不僅僅是共和黨和民主黨之間黨派政治的分野。民主黨中包括了一些「金製投機者」,同時也存在潛在第三方:人民黨。人民黨起源於1876年的農民聯盟,他們的核心選民集中在美國農村地區,這些人受到農作物價格下降的嚴重打擊;在美國工業和城市迅速發展的時期,他們又感到自己被邊緣化了;除此之外,1870年以來的移民潮也讓他們感受到了威脅。因此,在1896年總統競選時,最重要的標準已遠遠不僅是金融問題。這場選舉所產生的影響也遠遠不止政治領域,或者更準確地說,它使得政治領域的事件在全國範圍內引起更廣泛的反響。

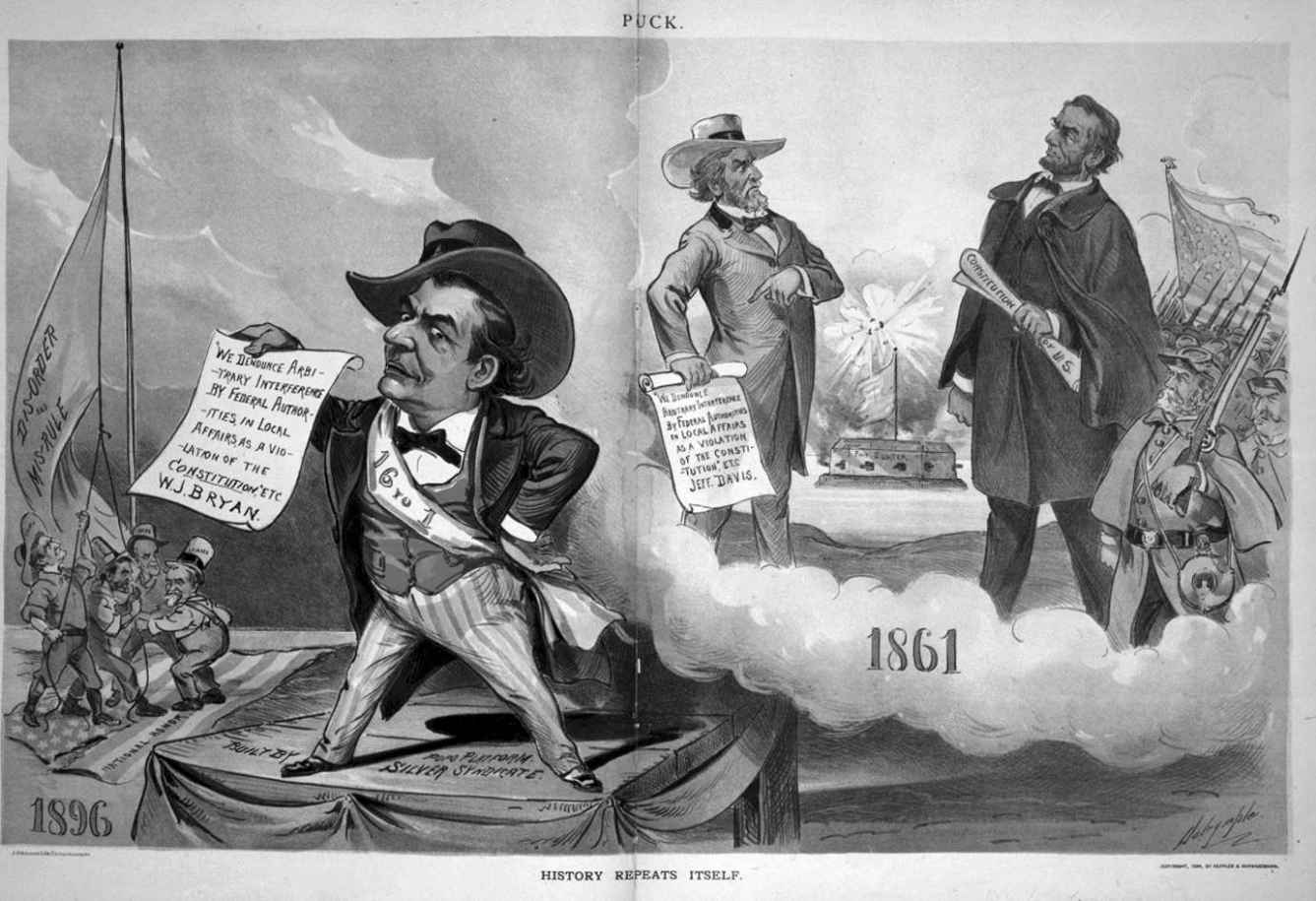

1896年的總統競選活動在態度和形象方面既富有感情,又激烈澎湃,這一點在民主黨陣營中尤其突出。就在多大程度上吸收人民黨的政治綱領、提名布賴恩作為總統候選人和保留兩黨制政治體系這些問題上,民主黨人的意見和以往一樣大相逕庭。人民黨自己在這一問題上意見也並不統一。所謂的「聯合論者」支持加入民主黨的決策,然而更激進的人民黨則更傾向於憑借自身力量擴大其政治勢力。在芝加哥舉辦的民主黨候選人提名會議期間,很快就可以明顯看出聯合論者的主張更可能是最後的結果。這本身代表了美國政治體系的一種區域性轉變。西部的經濟騰飛和南部的政治復甦加起來構成了民主黨提名會議上的「芝加哥綱領」,無疑挑戰了傳統的權力結構以及東部城市對於全國的影響力。布賴恩明顯代表了西部的聲音,為「那些面對所有荒野的危險、讓沙漠如同玫瑰一樣綻放的堅強的拓荒者」發聲。[1]不過,不是所有民主黨人都歡迎在民主黨的綱領上加上人民黨的條目。對於一些人來講,布賴恩本人和他信奉的理想都太過激進(見圖43)。《憲法第十三修正案》的主筆人之一、前密蘇里民主黨參議員J.B.亨德森(J. B. Henderson)就譴責芝加哥綱領,認為這代表了「各州抵制聯邦權威這一舊信條」的復興。亨德森宣稱,如果事實證明各州自己的權利和脫離聯邦的自由是一對雙生的幽靈,民主黨就應該「效仿1861年那些人的做法。我們當時只要求保留華盛頓等人制定的憲法。我們現在要保護它……就像我們在1861—1865年間所做的一樣。」[2]

這些人雖然在軍事和政治上頗具資歷,但他們的觀點也沒有幫助反對布賴恩的民主黨人取得勝利。在借助過去喚醒今人的問題上,建國國父們顯然要勝過內戰時期的這一代領導人。從本質上講,這也是布賴恩的競選策略。他高舉傑斐遜提出的農業美國夢(如果算不上是田園牧歌式美國夢的話),強調支持美國農民的重要性。布賴恩批評了金製標準給「這個國家的老百姓」帶來的負面影響,並辯稱「這不是人與人之間的競爭」,而是「整個人類的事業」。他將這場標準之戰描述為「兄弟相殘、父子相爭」、「沒人再會顧及愛、相熟、交往這些最溫暖的紐帶」,並承認其中籠罩著內戰的陰影。布賴恩認為,這並不是一場捲土重來的「州際戰爭」,更準確地說,這是一場「閒置資本及其擁有者」與「苦難大眾」之間的戰爭。布賴恩借用愛德華·貝拉米在《回顧》一書中的禱詞表達了對於金製投機者的蔑視,並在當時的選民中引起共鳴:「我們不該把帶刺的王冠戴上勞動人民的額頭,也不該把人類釘在黃金的十字架上。」

布賴恩慷慨激昂的「黃金十字架」演講讓他成為民主黨總統候選人,但在1896年的總統競選中,他並沒有取得最終的勝利。他的失敗意味著人民黨作為一個潛在的政治力量壽終正寢,同時,共和黨則開始了對美國長達16年的統治。不過,雖然布賴恩並沒有獲勝,但對於美國政治、整個總統競選活動,以及公眾對於政治程序的理解來講,布賴恩的提名和麥金利的競選活動都標誌著一個新的起點。

圖43 《歷史總會重演》(路易斯·達爾林普爾,1896年)。這幅漫畫刊載於1896年10月28日的《頑童》雜誌。其中描繪了威廉·詹寧斯·布賴恩的漫畫形象,他的手中拿著一張紙,上面寫著:「我們譴責聯邦政府在地方事務上粗暴的干涉,這是一種違憲行為。」這張紙的下面有一群人,其中包括本·蒂爾曼、約翰·奧爾特蓋爾德和尤金·德布斯。在他們中間升起了一面寫著「混亂」和「暴政」的旗幟。被稱為「乾草叉」的本·蒂爾曼是南卡羅來納州的前州長(1890—1894年),他將南卡羅來納州從共和黨的手中奪了回來,還幫助在那裡建立起白人政治霸權。約翰·奧爾特蓋爾德是伊利諾伊州州長和一名左翼民主黨人,當時普遍認為在芝加哥舉辦的民主黨會議上,布賴恩之所以能被提名,背後的推動力量就是奧爾特蓋爾德。尤金·德布斯是美國最重要的社會主義者和聯盟領袖。作為世界產業工人聯盟和國際勞工聯盟的發起人,他以獨立身份參加了1900年的選舉和1920年之前的大多數選舉。在圖片右側,邦聯總統傑斐遜在亞伯拉罕·林肯以及聯邦部隊面前拿著一張相似的紙,並以此強調布賴恩即使沒有分裂美國,也對美國造成了破壞。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZC4-4361)。

在1896年麥金利的競選活動中,調動媒體的規模與之前幾十年的總統選舉不可同日而語,這也為未來美國的總統選舉活動定下了基調。布賴恩的影響依賴於他與選民的人際接觸,但麥金利主要依靠的是非人際方式。在1896年選舉中,布賴恩作為一名門外漢,只能親自走遍全國各個角落,將他的信息直接傳達給選民。相反,麥金利的競選活動是由俄亥俄州企業家、政治狂熱分子馬克·漢納(Mark Hanna)籌集和組織的,這使得候選人自己與代表他進行的瘋狂籌款和宣傳活動保持了較遠的距離。漢納為此付出了極大的努力。實際上,他為麥金利建造了一台競選機器,對於這名共和黨候選人的宣傳方式,用西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt)的名言來講,「就好像他是一粒專利藥」[3]。要想讓這粒專利藥發揮作用,則需要動用各種媒體的力量,其中包括報紙、期刊,以及一種至關重要的新媒體——電影。

《家中的麥金利》(McKinley at Home)於1896年10月在紐約首映。這是一部不到一分鐘的短片,記錄了這位未來的總統在自家門前的草坪上閱讀電報的情景。這部無聲的短片有著重大的意義,是如今那些已經對電視太過熟悉,更加習慣使用推特、臉書、互聯網和智能手機的選民很難想像的。一份紐約報紙評論道,這部短片「非常自然」,「只有那些預先知情的觀眾才會知道自己觀看的是投影的畫面,而不是真實的總統」[4]。投影和實體之間的互相影響為這部電影進行了很好的總結。究其本質,在這場首次使用電影的總統競選活動中,麥金利的形象——以及他最終的勝利——可以通過一種更為直接的方式被傳遞給更多的選民。[5]除此之外,選舉團隊對於媒體的控制也更緊,只選擇性地發佈部分候選人聲明。可以說,1896年總統選舉切切實實開創了一個聲音(原聲播放)和影像的新紀元。雖然兩者之間還沒有相互聯通,但它們共同產生的影響絕不應該被低估。

不過,不管是麥金利在家中拍攝的電影,還是他在1897年就職典禮上的影像記錄,都不是最早放映的電影。早在1894年,美國城市觀眾就有機會見證了這一未來將擁有幾百萬產值的行業,不過這並不是說這種新傳播媒介的最初產品一定就是特別針對美國人製作的。即使在電影還處於最初的實驗性發展階段時,其商業潛力和潛在成本就使它將目光投向了全球市場。和歐洲不同,美國本土市場足夠支撐起這個國家初期的電影工業,但因為種族和語言的多元化,美國電影工業被鼓勵——實際上也是需要——採用一種國際化策略。因此,早期在劇場中放映的美國電影展示了雜技演員、舞蹈家和拳擊手這樣的螢幕形象,同時還有被稱為「水牛比爾」(Buffalo)的威廉·弗雷德裡克·科迪、神槍手和女明星安妮·奧克莉(Annie Oakley)和瘋馬這樣的人物。這些形象和人物既在文化上獨屬於美國,尤其是美國西部,又具有國際性的感染力。

不過,美國觀眾欣賞的第一部電影的確喚起了至關重要的國家主義共鳴。在《家中的麥金利》上映之前的幾個月,維太放映機公司就製作了一部名為《門羅主義》(The Monroe Doctrine)的電影。而後來的事實證明,對於麥金利的總統選舉而言,這部影片非常具有先見之明。這部電影在1896年4月首映,電影講述了在委內瑞拉和英屬圭亞那地區之間紛爭中,英國趁機入侵美國,美國人奮力抗擊,維護了其在西半球的權威。

這場邊境衝突給美國提供了絕佳的機會,來宣揚那些長期處於無人問津危險中的教義。美國的建國幸運地享有了天時地利之便,歐洲爆發的衝突加上美國相對遙遠的地理位置,意味著除去1812年戰爭之外,這個新共和國並沒有遭受到歐洲的擺佈,抑或是對其主權的挑戰。不過,在1823年,當時的美國總統詹姆斯·門羅(James Monroe,1817—1825年)還是試圖去打消人們在這一問題上存在的任何疑問,並宣稱「作為一項原則……美洲大陸已經獲得了獨立和自由的身份,因此不再是歐洲列強未來殖民化的目標」[6]。

這部電影宣揚了門羅著名的、有些缺乏法律效力的信條。它刻畫了阻擊英國「約翰牛」侵犯美國自封的勢力範圍過程中,美國展現出的「山姆大叔」這一傳統形象,以此來愉悅觀眾。觀眾的認可不僅意味著反英主義——無疑,這其中的確有可觀的反英主義色彩——更體現出很多美國人逐漸意識到了一片新的地平線正隨著新世紀的到來逐漸顯露。美國在銀屏或者早期那些閃爍不定的屏幕上推銷著自己,這給它帶來了一絲全球性未來的曙光,也帶來了國際影響力的希望。這種影響力不僅會帶給美國權力,還會帶給美國利益——簡而言之,它召喚的是一種精神市場,也就是一種在理念和物質上推銷「山巔之城」的殖民願景。

門羅的主張已經清楚指出,美國革命開創了一個新的時代。這個新時代裡的美國人已經不那麼關心如何推銷這座「山巔之城」,而是關心如何保護它。華盛頓在1796年的卸任演講中警告美國人要避免與歐洲的糾葛,這一警告自從那個世紀以來便成為一種信條。不過,這一信條從未真正得到過檢驗,也就很快褪色了,取而代之的是一種擴張主義。或者有人會說是侵略性的決心,其中一個原因是美國正在遭受金融危機,要擴大自己的影響力和海外市場。從這個方面講,在19世紀最後十年間有時被稱為「新」帝國主義的東西,其實不過是像美國這樣在野心和矛盾中建立起來的國家的基本原則——美國最初的先行者們是為宗教和利益所驅使,才來到美國。

一個移民國家在某種程度上遠離國際事務,這本身當然是有些荒謬的。既然世界各地的人們決定來到美國,美國也必然要和與自己相鄰的大西洋世界、太平洋世界產生聯繫,不僅如此,它還要和遙遠的歐洲和非洲世界接觸:既有的貿易關係和湧入美國的移民意味著即使美國在原則上宣揚隔離主義,但這一理念在實踐上是行不通的。實際上,確切地講,正是由於外來移民的到來,美國才在19世紀末產生了帝國主義的念頭。絕不是美國因為實現了征服美洲大陸的昭昭天命——1890年拓荒潮的「結束」暗示美國已經完成了這一使命——然後就直接將自己的注意力轉移到海外。

這種嚴整的論證是由艾爾弗雷德·馬漢(Alfred T. Mahan)等人提出的。馬漢是一名美國海軍軍官,他在1890年完成了《海上權力對於歷史的影響》(The Influence of Sea Power upon Histor)一書。正如馬漢所指出的,美國已經在陸地上建立權威,而出於利益、防禦和權力的考量,現在是時候將其注意力轉移到海洋了。他認為太長時間以來,美國工業都只注重國內市場,這一做法「假定了一種傳統的力量」,並且「被密封在了保守主義的信封中」。因此,這些工業現在類似於「一艘披上重重盔甲的裝甲艦,但是馬達落後、沒有槍支,防禦方面密不透風,但進攻上又孱弱無比」。不過,他認為「美國人民的性格並不符合這種遲緩懶惰的態度」,他預計「當美國企業理解了海外利潤的機遇,它們將會打通一條通往那裡的航線」。

馬漢無疑熱衷於用海軍打比方。他甚至更熱衷於這樣一種觀點:美國企業也許會建立一個美帝國,這個帝國與那些歐洲國家的企業抗衡——或者至少是並駕齊驅。馬漢的觀點大受歡迎。這一方面是因為歐洲國家正在被「瓜分非洲」的戰爭所拖累,雖然美國人很少認為自己應該介入到歐洲的混亂之中,但大多數人都對擴張的機遇充滿期待。從另一方面講,相比於其他一些人,馬漢的主張也相對完善。從職業和志趣的角度,馬漢都傾向於相信美國應該擴張自己的海洋力量,因為他察覺到了「世界整體局勢的不安」,擔心這種不安在長期意義上會給美國造成麻煩。他指出,如同之前一樣,美國的安全依靠的是「自然的優勢」,而不是「智慧的準備」,因此,他警告說:「很可惜,美國還沒有準備好在加勒比和中美洲地區獲得與它利益相稱的影響力。」[7]

對於牧師喬賽亞·斯特朗等人來講,他們建立帝國的衝動,與他們對於移民會給這個國家造成不良影響的恐懼是相輔相成的。在美國內部,保障盎格魯—撒克遜人對於政治和文化的支配地位——即「對這片土地的道德征服」——引領他們萌生了這種多少有幾分野心的主張,他們認為,要想實現這一主張,最好的方式是在美國之外也進行反覆的灌輸。實際上,就像有一些總統——的確是世界上很多領袖——經常會通過聚焦國外事務來轉移國內混亂一樣,這一時期的一些美國改革者也提出了一個現代的、更加廣闊的昭昭天命。在某種程度上,他們僅僅是在為自己的改革議程尋求辯護,並希望相比西部的土著人和擴張城市中的新移民來說,其他國家和人民更能接受其訓教。從更大程度上講,他們是一項事業的鬥士,這項事業就是美國。

衝突的理念鍛煉了他們的傳道工作。在斯特朗的著作《我們的國家》一書的導言中,公理會牧師奧斯汀·費爾普斯(Austin Phelps)宣稱:「要想拯救我們整個國家,就需要通過最嚴格的訓練獲得特定的軍事品格。」費爾普斯心中的軍事品格就是美國內戰中所展現的那些。「賓夕法尼亞州的戰役對於內戰的重要意義,」他認為,「就像是葛底斯堡戰役對於賓夕法尼亞戰爭的意義,阿靈頓山一役對於葛底斯堡戰役的意義一樣,也正像是當前的機遇對於這個國家的基督文明的意義。」當然,斯特朗的書中專注探討的就是民族主義這場戰役。他強調說,美國人正處於「建立一個國家」的過程中,並且是建立一個盎格魯—撒克遜人的國家(他是指一個講英語的國家,而不是一個不同的民族)。正如斯特朗所看到的,美國已經走在了「國家的道路上」,因此注定會成為「盎格魯—撒克遜人的偉大家園,也會成為他的權力最重要的棲身之地、他的生活和勢力的中心」。這種盎格魯—撒克遜民族主義的影響力將從美國向外擴張,這無疑將使世界上的「下等人民」受益。他總結道,就像17世紀的祖先一樣,「美國不是為了自己而奮鬥,而是為了世界而奮鬥」[8]。

1898年,這種以國家之名——實際上,也以世界之名——將軍事與道德合二為一的視角不只是斯特朗和馬漢這些才智之士在思想上的匯流。此時正值美國介入古巴的獨立事業時期。古巴是門羅主義的一個例外,它實際上是西班牙眾多殖民地裡有待轉手的一個。關島、菲律賓、波多黎各也都在西班牙的司法管轄之內,但是,在很大程度上,古巴才是麥金利在第一任期內面臨的最主要爭端的催化劑。介入爭端固然是出於一種理想主義,但解放古巴的戰爭使美國真正開始進入到國際實力政治的驚濤駭浪之中。

很多當時的報紙,諸如約瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer)的《紐約世界報》和威廉·倫道夫·赫斯特(William Randolph Hearst)的《紐約新聞報》都報道了西班牙的暴行。對於毗鄰的殖民地人民遭受如此壓迫,美國人感到非常憤怒,這種憤怒的情緒在麥金利競選總統那年達到了頂峰。不過,總統最開始並不願意讓美國介入到這場衝突中。在很大程度上,公眾對於戰爭的支持態度是被那些所謂的黃色報刊,尤其是兩大媒體巨頭之間銷量戰所慫恿的(圖44)。1898年初,一次微小的外交過失——一封西班牙首相寫給華盛頓批評麥金利的信件被報紙發表了——導致了一場重大的災難。停泊在哈瓦那的美國緬因號戰艦突然爆炸,超過260名船員因此喪生。在沒有確鑿證據的情況下,傳言普遍相信這是一次西班牙人精心策劃的破壞行動。「銘記緬因號!讓西班牙人見鬼去吧!」這樣的呼喊聲表明了美國的態度。同年春末,美國加入到了這場戰爭之中。

雖然美國人喊出「銘記緬因號」的口號,雖然他們在紐約的哥倫布圓環中為緬因號戰艦樹立了一座雄偉的紀念碑,但也許在今天,少有美國人會認為美西戰爭對於美國歷史和國家主義具有重要意義。更少人會認為接下來同菲律賓的戰爭(1899—1903年)是美國歷史上一個重要的轉折點。不過,兩場戰爭在一些層面上卻是至關重要的。美國最初僅僅想要解放古巴的嘗試,最終卻成為其控制前西班牙殖民地的一種手段。這裡面包括菲律賓、關島、波多黎各,以及和西班牙毫無關聯的夏威夷。美國之前已經和夏威夷人達成協議,在珍珠港建立一個海軍基地,並在1898年正式將其吞併,因為這個小島對於美國和中國、日本之間的商貿活動至關重要。實際上,在美國獲得這個現成的帝國的一攬子交易裡,主導因素是對於貿易而非領土的渴求。當美國決定挑戰西班牙的時候,大多數美國人在意的是商業而不是殖民。

圖44 《黃孩子的大號鉛字戰爭》(利昂·巴裡特)。這幅1898年6月29日的漫畫讓約瑟夫·普利策和威廉·倫道夫·赫斯特都打扮成了「黃孩子」。「黃孩子」是廣受歡迎的連環畫《霍根小巷》的主人公。這個連環畫最早出現在《世界報》上,但是當它的作者理查德·奧特考特在1896年被挖到《紐約新聞報》工作後,「黃孩子」的形象也出現在了後一份報紙上。他來自貧民窟、穿著長睡衣,睡衣上寫著他說的話。借用黃孩子連環畫的形象,《世界報》和《紐約新聞報》被貶損為「黃色報刊」或「黃色新聞」,這種貶損在暗示——準確來講——兩份報紙都很少「讓事實去講故事」。它們的成功很大程度上源於將兩個要素成功地結合在了一起:其一是聳人聽聞的故事,這些故事大多發生在城市中,可以激發讀者對於犯罪、腐敗和社會普遍衰敗的恐懼;其二是非常強烈甚至極端的愛國情緒。這種「新聞」報道的策略在今天很多歐洲國家並不會讓人感到驚訝,不過在當時,這代表了美國印刷資本主義一個新的轉向。從這幅漫畫可以看出,在古巴問題上,兩份報紙的態度都是強烈反對西班牙、支持美國介入的。諷刺的是,這幅漫畫出現之時,普利策和赫斯特之間的銷量戰已經平息,但是,這兩份報紙都在灌輸的軍事熱情卻已經引發了公開衝突。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZC4-3800)。

因此,美國並沒有為這場戰爭做好充足的準備,不過幸運的是,西班牙的準備甚至更不充分。持續4個月的美西戰爭從一開始就是一場力量懸殊的競爭,但這並不會妨礙媒體將這場勝利歸功於美國的軍事優勢,尤其是出眾的海軍力量。當大螢幕上反覆播放美國軍隊挺進到加勒比海和太平洋的畫面時,美國觀眾為海戰的畫面歡呼不已(見圖45)。那些對於擴張行為是非曲直的疑慮,以及那些重拾門羅主義的打算,如今都已煙消雲散。此時,大多數美國人(雖然並不是全部)都支持美國新的殖民野心。

最初,菲律賓、古巴和波多黎各的人民也同樣充滿熱情,那些國家的居民相信只要推翻舊的殖民統治,就可以獲得新的發展機遇。不過,這些人很快就明白了,這樣的機遇根本不是為當地人準備的,這種情況在菲律賓尤其明顯。因此,針對美國的武裝反抗漸漸增多。由此導致的衝突一直持續到1903年,不僅造成超過10萬名菲律賓人和4000多名美國人在戰爭中喪生,在一些人看來也摧毀了美國的價值觀。開始有聲音警告美國應該回到它最初所宣稱的使命中,避免反帝國主義者聯盟(1899年成立)所稱的背叛「美國自由,尋求反美目的」。它堅稱「美國的影響應該」是「道德、商業和社會方面的」,但美國掌控菲律賓的決定對這種影響產生了威脅。[9]

反帝國主義者聯盟認為,更糟糕的是,麥金利政府試圖「熄滅這些島嶼的1776年精神」(菲律賓倣傚美國制定了自己的憲法),並「使用西班牙的方式來擴張美國主權」。它強調說,美國不應該將它自身已經推翻的殖民統治再一次強加給其他國家,這是美國的道德責任。它警告說,帝國主義「對自由充滿敵意、熱衷於軍國主義,而遠離軍國主義一直以來都是我們感到榮耀之事」。不過,在最後一點上,反帝國主義者聯盟的觀點似乎與20世紀初的美國現實相左,美國土著人的經歷就是一個提醒。畢竟,無論是出於何種道德需要的目的,「1776年精神」在之後數年裡一直通過戰爭的方式來實現。與之相仿,這種在19世紀最後幾十年中影響美國政治和社會甚廣的精神已經將戰爭和道德相融為一。到了19世紀末,雖然內戰軍隊早已消散,但他們的影響仍舊存在。

圖45 《萊曼·豪在電影行業創造的新奇跡》(紐約:庫裡耶印刷公司,約1898年)。這張海報宣傳了一家劇院將要上演一部關於美西戰爭海戰的電影,當然,這部「電影」並不是鏡頭記錄下海戰的真正場景,而是一種原景重現,更準確地說,是一種利用電影工作室中的模型對這場海戰進行的模擬。19世紀末的觀眾已經很熟悉這種電影,以及這種歷史事件的「舞台」呈現——它已經是一種很受歡迎的娛樂,這種做法非常普遍,在任何意義上都不會被認為是一種欺騙。本質上講,觀眾試圖想要從這種娛樂中證實信息,而不是追求逼真的效果;這些作品的目的和效果都指向愛國主義,同時也是20—21世紀常見的、從美國視角拍攝的大量戰爭電影的先驅。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-05942)。

對於參與過內戰的一代人,或者那些在內戰的回憶中成長起來的一代人,就像當時的國務卿和前亞伯拉罕·林肯私人秘書約翰·海(John Hay)描述的,與西班牙的戰爭也許看起來只是一場「輝煌的小戰爭」,即使有些人認為它的影響甚廣,從某些角度看,也不完全是輝煌壯闊的。美西戰爭第一次見證了內戰中曾經的敵人並肩作戰,而不是兵戎相見。在1896年,階級衝突對於民主黨來講尤其是一股分裂力量,而內戰的陰影只是提醒著美國人不要忘記舊傷疤。不過,僅僅幾年的時間,這些傷口便在一種非常不同的衝突背景下癒合了。這場衝突在一種更加野心勃勃的美國國家主義的旗幟下,將從前的敵人團結在了一起。

不過,這種國家主義既是對外的,也是對內的。吞併海外帝國至少不是它唯一的動力。內戰一代已經將一種複雜的遺產傳承給了它的國家,而這並不僅僅是指內戰老兵自1868年以來就成為主要的行政領導力量。這場衝突在文化影響和儀式上都造成了影響,並且在南北雙方各類退伍老兵組織,尤其是聯邦的內戰聯邦退伍軍人協會(簡稱GAR)的支持下,其影響已經不僅局限於美國陣亡將士紀念日的典禮。當新一代美國人學習每日背誦效忠誓詞,並向一面意義遠在劃定國土邊界之上的旗幟敬禮時,它就迴盪在美國各個地方的教室中。簡言之,它象徵了一種國家使命和一種軍事遺產。

前聯邦士兵,後來成為最高法院助理法官的小奧利弗·溫德爾·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)在1895年向新一代年輕人發表演講時,提出了他所謂的「士兵的信仰」。霍姆斯指出,到了19世紀末,戰爭已然「過時」,如今「世界渴望的」是「商業利益」。不過,霍姆斯本人對於一個也許讓「慈善家、勞工改革家和時尚人士」感到「生活舒適,不經歷任何麻煩和危險就可以出人頭地」的世界並沒有什麼興趣。他認為在這樣一個世界裡,「對於國家的愛」基本就可以等同於「一個老婦人的故事」。霍姆斯帶著極大的輕蔑批評現代人「對於各種痛苦的逃避」,還嚴肅地建議他的聽眾們「不要為舒適的生活祈禱,而要為戰鬥祈禱;在對於公民生活的懷疑之上要保持士兵的信仰」[10]。在新世紀來臨之前,就這一點來看,霍姆斯的這種祈禱已經得到了回應。不過,在接下來的數年裡,很多他的聽眾和這些聽眾的國家,都將有理由思考士兵的信仰的完整意義,以及美國進入到20世紀之後所要面臨的商業與戰爭之間的崎嶇之路。

新國家主義

「對英雄主義的信仰誕生於英雄主義之中。」霍姆斯曾如此宣稱。這些話對於一個人來講尤其能產生共鳴——西奧多·羅斯福。當麥金利被暗殺時,總統的權力突然降臨到了西奧多·羅斯福的頭上。不過羅斯福從不缺乏權威,他整個一生都在為這一刻做準備。1901年,42歲的羅斯福作為美國歷史上最年輕的總統,已經奠定了自己實幹家的名望。這一名望主要來自於1898年,羅斯福率領軍隊攻佔了古巴聖地亞哥附近的聖胡安山。不過,羅斯福和他的「莽騎兵」,也就是他召集的志願騎兵隊,並不是唯一在這場戰役中揚名的部隊。非裔美國人軍隊在美軍的那場勝利中起到了至關重要的作用。後來在第一次世界大戰中成為美國在歐洲戰場總指揮的約翰·潘興(John J. Pershing)中尉強調了這一事實:「白人部隊和黑人部隊,正規軍和莽騎兵,他們代表了南方和北方的年輕人並肩作戰,」潘興讚歎道,「毫不在意種族或膚色,也不在意指揮官是否是前南方聯盟的軍官,他們只關注作為美國人的共同職責。」[11]

潘興對於他指揮的軍隊可以摒棄種族差異感到十分自豪,但這並不意味他可以一直維持這種局面。羅斯福同樣也不能。兩者都在與包容性的公民國家主義中產生的種族分裂苦苦鬥爭。在理論上,他們都渴望這種公民國家主義,但在實踐上又經常否定它。從聖胡安山山頂傳來的故事主要講述的並不是一個新的、具有種族包容性的國家,而是個人英雄主義,並且這裡所謂的英雄就是羅斯福。實際上,在羅斯福的形象塑造中,融合了美國國家主義中大量相互矛盾的方面與一些杜撰的神話。羅斯福看起來就是美國夢的代言人;他並非白手起家,而是出身富裕,但卻是在疆場上鑄就個人命運的典範。

羅斯福在一些著作中回憶了自己在當時的達科他領地中的放牧經歷。其中一本是出版於1888年的《牧場生活與狩獵之路》(Ranch Life and the Hunting Trail)。這本書的插圖作者是羅斯福的朋友、西部狂熱者、著名藝術家弗雷德裡克·雷明頓(Frederic Remington)。在這本書中,羅斯福通過精心選擇的引語使這部作品充滿了情感穿透力:其中一些句子引自羅伯特·布朗寧(Robert Browning)的詩歌《索爾》,這首詩將「男人至高的精神」描繪為「沒有精神感到被浪費/沒有一塊肌肉在奮鬥中停歇下來,也沒有一根肌腱鬆垮無力」[12]。這些詩句不僅體現了羅斯福個人的生活哲學,也體現了他對於西部機遇的態度,還體現了1901年他成為總統之後,對於這個國家的核心願景。

羅斯福還推崇他所謂的「奮鬥不息的人生」。1899年,他以此為題在芝加哥發表了一次演說,自此之後,這一口號永遠和他聯繫在了一起。他的觀點和霍姆斯頗為相似,都認為美國人應該高舉的「並不是貪圖安逸的人生哲學,而是奮鬥不息的道理,也就是過一種辛勤努力、忙碌奮鬥的生活……」他強調道:「懶惰安逸的生活對國家與個人都是毫無價值的。」在羅斯福看來,一個「健康的國家」中需要其公民過一種「潔淨、充滿活力且健康的生活」,並教育他們的子女「不要逃避困難,而要戰勝困難;不要尋求安逸,而是知道如何在艱險與跋涉中尋求勝利」[13]。實際上,很多其他國家和個人都曾表達過這種本質上屬於中產階級式的好戰品德,但卻很少會像20世紀初的美國那樣表達得如此徹底。通過推廣這種「奮鬥不息的生活」,羅斯福表達並強調了一種業已在美國文化、社會乃至政治中確立下來的改革願望。

考慮到羅斯福本人的職業歷程從海軍開始(他的第一本書寫的就是1812年戰爭),在羅斯福的演講中聽到馬漢對於美國海軍和國家權力的觀點,或者在羅斯福的哲學中發現斯特朗所提倡的盎格魯—撒克遜典範,也就都不足為奇了。實際上,當羅斯福在1900年介紹兩人相識的時候,他促使兩人達成了共識。斯特朗於1900年出版著作《擴張:在新世界的條件下》(Expansion: Under New World Conditions),充分感謝了馬漢對這本書所做的貢獻。但他為美國國內議題和新的全球性問題提出的應對方案卻並非僅僅受到馬漢的影響;而是也受到時代精神的影響,並且很多人都有理由相信,這將是一個屬於美國的時代。

《擴張》一書希望可以將處於世紀之交的美國喚醒。這本書認為美西戰爭已經賦予美國「一種新的秉性、一種新的國家意識、一種新的對命運的理解」,並以此將各代人和不同的議題彼此相連。對於很多參與過美國內戰的人,以及那些像羅斯福一樣雖然沒有趕上那場戰爭,但也試圖證明自己絲毫不缺乏尚武精神的人,這種觀點都是很有吸引力的。更重要的是,這本書對於社會改革者和士兵等人來說也頗具吸引力,因為它假定這對於美國是一場本質上「沒有盡頭的戰爭」。雙方不僅都會認同作者所說的「一個國家只有在上帝偉大的戰爭砧石上經受千錘百煉,方可更加強大興盛」[14],也都可以將這一主張融入他們自己的參照系中。同時,從斯特朗對於新世界形勢的論述中,他們都可以覺察到自己有機會為這個國家而戰,保護它免受國內外的威脅——這裡的「戰爭」既指實際的戰爭,也是一種修辭。

事實證明,對於潛在的國外敵對勢力,諸如斯特朗這樣的美國改革家考慮得十分周全。到了世紀之交,他們擔憂的不只是人,還有細菌。正如斯特朗於1900年所說的,外來傳染病的危險是實際存在的。對於疾病的恐懼,如同對於移民將減損民主價值的恐懼一樣,是主導20世紀初美國國內外防禦心態的一個基本組成部分。斯特朗認為這種威脅來自於「不衛生的……蠻族和部分開化的種族」,這群人中充滿了疾病和無知,所以「文明國家為了自己、也為了世界,必須要對這些人加以控制」(圖46)。斯特朗的主張被一位歷史學家稱為「傳教外交」(missionary diplomacy)[15]。不過,美國並不是那個時期唯一實行這種外交政策的國家,也不是唯一認為自己文明程度更高的國家,但相比其他國家來說,它也許沒有那麼快地順著這種觀點得出符合邏輯的論斷。美國需要一個契機,而這個契機很快就會到來。

當英國詩人拉迪亞德·基普林(Rudyard Kipling)建議美國「承擔起白人的重擔/童真的年代已經遠去」,並提醒它「來吧,尋找你的男人氣概/度過那些忘恩的歲月/忍耐嚴寒,獲得代價高昂的智慧/你終將得到同輩們的公允評判」時,他非常明白他的讀者來自向大洋彼岸的美國。基普林的視角也許受到了英國的帝國邊境的影響,但是這首詩的副標題「美國和菲律賓群島」已經清楚表明,他明白這些詩句在美國——這樣一個即使深陷種族問題無法自拔,卻還在試圖開拓自己的國際影響力,並為了達到這個永遠難以捉摸的目的,將它仍舊支離破碎的武裝力量派到海外的國家——可能會產生怎樣的共鳴。其他一些人對於美國是否能夠建立帝國,或者可以產生任何影響持嘲諷態度。其中,基普林的同胞、政治家亨利·拉布謝爾(Henry Labouchere)寫了一首諷刺基普林的詩歌,名為《棕種人的重擔》,其中最後一段如此寫道:「堆積起棕種人的負擔/通過這個世界宣稱/你們是自由的代理人/再沒有合算的把戲!/並且,你們口中自己的歷史/它是否應該被丟棄?/反駁那種獨立/只對白人有利。」[16]

圖46 《開始上課》(路易斯·達爾林普爾,1899年)。這幅漫畫刊登在1899年1月25日的《頑童》雜誌上,它表達了一些圍繞美國新的帝國征程的擔憂,以及用美國盎格魯—撒克遜精神教育非白人的前景。在這幅漫畫中,教師長著一副「山姆大叔」的模樣,前排的四個小孩代表了菲律賓、夏威夷、波多黎各和古巴。後排的學生更加刻苦勤奮,他們手裡拿著印有各州州名的書本。坐在門邊的是一位美國土著,他把書本拿反了。另一位中國小孩在門口徘徊。在山姆大叔後面,一位非裔美國人擦著窗戶。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZC2-1025)。

羅斯福對於拉布謝爾的批評作何反應,我們不得而知。然而,就基普林而言,他認為《白人的重擔》並不算一首好詩,但卻是一個很好的建議。羅斯福領導下的美國當然試圖在國內外尋求新的機遇。例如,1903年,美國得到了期許已久的巴拿馬運河的開發權(建設工程在次年開始動工),這為美國提供了更多的戰略和貿易機會。為獲得巴拿馬運河的開發權,美國和哥倫比亞展開了數輪談判,其間美國還在一定程度上干預了哥倫比亞和巴拿馬之間的衝突——派出納什維爾號軍艦支持巴拿馬的獨立事業。這一系列行為將有關美國對外政策的爭論帶入了一個新階段,同時也引入了一個新的概念:炮艦外交。乍一看,這與傳教外交截然不同。在這件事情上,就像殖民時代以來一直的那樣,也像羅斯福本人那樣,武力和道德相互加強,獲得了強大的效果。

作為三位進步主義總統中的頭一位(另兩位是威廉·霍華德·塔夫脫和伍德羅·威爾遜),羅斯福為美國設計的發展方案既是創新的,也是保守的。那些他所熱衷的計劃,不管是巴拿馬運河、環保節能問題還是美國的國際影響力,都在不同程度上圍繞著「美國主義」這一理念。在羅斯福於1894年談到「真正的美國主義」這一觀點之後,「美國主義」成為又一個經常和羅斯福聯繫在一起的概念,不過,這也是一個很多政客和發言人都會反覆回歸的主題。在20世紀之初,如同羅斯福所做的一樣,「真正的美國主義」這句口號最常在移民的背景下被提出,尤其是針對美國這樣一個深陷矛盾之中的國家。美國的矛盾體現在它既疲於應對經濟、種族和政治的平等之夢,又要面對大面積的工業落後和城市貧困的嚴酷現實;既要履行全球責任,又要解決國內動盪。這意味著美國不僅需要在移民中培養一種切實的愛國主義精神,更要首先確定這種愛國主義的含義。

對於羅斯福來說,美國主義既是一個公共性命題,同時也是一個充滿對立的命題。它混合了多條線索。「新近移民的美國化」,以及確保「所有學校中教授的是英語而不是其他語言」只是其中一條。究其本質,美國主義的含義正如羅斯福呼應林肯時所說的那樣:「是一個有關精神、信仰和目的的問題,而不是有關教義和出生地的問題。」他並沒有什麼時間來應對那些堅持自己歐洲身份的人,那些人「愚蠢得難以置信,簡直不值一提,竟然回過身去膜拜那些我們祖先早已放棄的異端神靈」。在羅斯福看來,模仿並不是最真誠的奉承,而是一種示弱的表現。當美國「極力用傳統歐洲的形式來塑造自己時,」他說道,「我們並沒有取得多少成功。」與一個「過度文明、過度敏感、過度精緻」的歐洲文化不同,美國主義強調「剛毅的性格和男子漢氣概」。羅斯福對此十分青睞,並付出極大的努力試圖去體現這種氣質。總而言之,美國主義意味著「向所有逐漸崛起的邪惡發起殘酷的戰爭」。[17]

如同羅斯福和其他一些人所表達的那樣,進步主義在前景上是絕對樂觀的,但其前提——首先要存在諸多需要與之戰鬥的邪惡——本質上則是悲觀的。它大概分為兩個主要陣營:社會主義和保守主義。社會主義聚焦於提升美國最貧困階級的生活,將主要矛頭對準所謂的城市環境中的邪惡:住房和健康的不平等、童工法律、有組織的和其他形式的犯罪、賣淫和戒酒,這些僅僅是其中一些需要進行社會改革的問題。保守主義則採取了一個更為寬泛的策略,在過剩的工業時代和有機社會的必要性之間、在消費者和資本家之間、在國家和它所擁有的自然資源之間尋求平衡。它更多聚焦於聯邦層面,通過「反托拉斯」來擴張中央政府在鐵路定價和稅收等方面以及推動八小時工作制等立法方面的權力。其成就包括建立了勞工部和聯邦兒童局,並通過了一系列旨在保護僱員和消費者的法律。不過,社會主義和保守主義改革運動有一個相同之處,那就是信仰和恐懼在他們的工作中都是相伴而行的。

儘管進步主義思想的基石新教福音派傳統具有和這個國家同樣悠久的歷史,但它還是經常被恐懼操縱。美國的改革者和政治家認為到處都是邪惡力量,掏糞記者(muckraking journalists)和黃色報刊(yellow press)則讓美國公眾時刻感受到危險的存在。那種危險潛伏在社會主義和無政府主義的雙重威脅之中,棲居在城市的貧民窟和酒吧中、在移民和工業化中、在勞動力和資本的失衡中、在犯罪和對犯罪的刑罰中,也在那些讓共和國的理想枯萎的階級差異、種族差異、健康差異和性別差異中。社會剝削已經足夠糟糕,但它帶給「真正的美國主義」的挑戰仍然需要回應。

其中一個解決方法是將道德提升和物質提升結合起來。這方面的一些嘗試取得了一定程度的成功,其中包括簡·亞當斯(Jane Addams)和埃倫·蓋茨·斯塔爾(Ellen Gates Starr)在芝加哥創辦的霍爾館。霍爾館是首個也是最著名的一個「社區服務中心」,建成於1889年,其靈感來自倫敦的湯因比館。它的目的主要是減輕芝加哥西區移民所面臨的一些實際困難。霍爾館開設了一系列實踐項目、社會項目和教育項目,包括托兒所、圖書館、講座、工作坊和音樂會。這對那些既要應付工作又要照看孩子的婦女而言尤其有用。霍爾館本身並不是美國化的溫床。雖然霍爾館和很多教育機構一樣提供英語課程,但學習一種新的語言並不意味著完全放棄之前的文化。霍爾館希望可以增長移民的見聞,而不是向他們灌輸美國文化。

像亞當斯和斯塔爾這樣的中產階級都秉持著同樣的傳統理念:白人女性應該成為家庭的道德支柱。她們中有一些人還沒有組建自己的家庭,就已經將精力投入到引領其他人的生活中去,希望借此組建起一個更加穩定但並不一定單一的民族大家庭。不過,亞當斯和斯塔爾設法處理的很多問題都並不是那些在這個新世界中苦苦掙扎的移民群體所特有的,而是美國在轉型為資本消費型國家的緊急關頭時固有的問題。林肯·斯蒂芬斯1904年的著作《城市的恥辱》全面譴責了政治腐敗這一問題。之後也有書籍尤其是厄普頓·辛克萊(Upton Sinclair) 1906年的《屠場》(The Jungle),指控這種政治腐敗不僅危害了國家的道德利益,還危害著美國人民的身體健康。《屠場》猛烈地控訴了芝加哥肉類加工業的工作條件和衛生環境,由於詳述了那些「不可告人的」事情(尤其是牛油中可能摻雜了人肉)而暢銷一時。

對美國人來講,屠場的黑幕具有一種揮之不去的魔力,埃裡克·施洛瑟(Eric Schlosser)2001年《速食國家》(Fast Food Nation)的成功便是又一例證。不過,與辛克萊筆下發育不良的移民工人相比,這些黑幕都會相形見絀。就像19世紀那些令人心有餘悸的南方種植園一樣,這個世界裡居住著一群「底層人民。他們大多是外國人,常常徘徊在飢餓的邊緣,想要活下來,則全要仰仗資本家的憐憫。這群資本家和舊時代的奴隸貿易者一樣野蠻殘忍、不知羞恥」。辛克萊認為這種對比並不是那麼明顯,因為飼養場與戰前南方不同,「這裡的奴隸和主人並沒有膚色差別」[18]。

或許,想要喚起美國公眾的注意,與其帶領他們回憶不愉快的曾經,還不如指出被污染的食品正要抵達他們的餐盤。在《屠場》出版當年,美國政府頒布了《肉類檢查法》和《純淨食品和藥物法》。由此可見,當這個新興的速食國家想要做出改變的時候,可以有多麼快的反應速度。不過,在社會和經濟問題上,它應該按照聯邦法律決議的方向做出多大改變,卻是一個懸而未決的問題。在一個崇尚個人主義的國家,政府干預的前景並不那麼光明。事實證明,想要讓社會福利項目符合「奮鬥不息的人生」這一理念也不是一件容易的事情。

若再考慮到美國的海外負擔——不論是白人的負擔,還是其他種族的負擔——事情就變得更加棘手了。不過,至少在市場層面,美國接受了挑戰。新世紀裡的一切都被視為是嶄新的。在1912年總統競選中,羅斯福的核心政治理念是「新國家主義」。這種理念強調通過建立一個更強大的中央政府來實現社會平等和經濟平等——他稱之為「公道政治」(Square Deal)。與此相反,伍德羅·威爾遜提出了「新自由主義」(New Freedom)概念,強調通過一種更加自由放任的方式來解決私人權力和利潤與公共和政治利益之間的平衡問題。簡言之,到處都是令人興奮的新口號,唯獨缺少的是「改良」一詞。

當然,改良一直以來都是國家主義者的核心問題,也是改革動力的核心訴求。即使現實並非如此,美國理想也一直都在堅持改善個人和集體生活,並將它視為重中之重。當然,這種理想受到種族、宗教和性別的限制。即使到了1900年之後,這些界限仍舊非常堅固。從這種意義上看,也許除去這段時期喚起的雄心壯志以外,在20世紀初期的「新國家主義」和「新自由主義」中,其實並沒有什麼「新」的東西。

1908年,羅斯福卸任美國總統一職。從他的一貫做派可以想見,他的卸任也氣派非凡。他作為美國總統的最後幾項決定之一就是精心安排大西洋艦隊的16艘戰艦——後來被稱為大白艦隊——進行環球航行。這次航行於1907年12月開始,1909年2月結束,歷時14個月。這次航行給全世界都留下了深刻的印象;美國民眾則成群結隊地為艦隊送行,表明美國國內對於這場國家海軍勢力的公開展示也同樣歡迎(圖47)。然而,在公海之外,很多國家都擔心美國正在發展一種沒有職責的權力、一種沒有良知的資本主義,並且這場美國國際影響的愛國展示也遮蔽了美國國內那些給許多人的生活造成損害的不平等問題。

雖然《屠場》一書廣受歡迎,但在文學作品裡,不講人情的資本主義力量影響的並不僅僅是肉食加工業的移民工人。因為市場和現代禮儀的怪異狀況,社會上層階級看起來同樣受到了傷害。厄普頓·辛克萊至少指出了被壓迫者共同的悲慘遭遇,而諸如伊迪絲·華頓(Edith Wharton)這樣頗受歡迎的作家則描繪了一個「新的」財富世界,在這裡,個人主義很快就會變成社會孤立。在經濟層面,這個世界具有內在的不穩定性;在精神層面,它又面臨著實際的破產。與斯蒂芬·克蘭不同,華頓書中的女主角並不會淪為妓女,而是會遭受社會地位的不斷下滑,正如他在1905年出版的《歡樂之家》(The House of Mirth)一書所描述的那樣。當然,華頓對社會的批判也可以在書名中找到線索,他借用《傳道書》(7:4)中的話講道:「智慧人的心,在哀傷之家。愚昧人的心,在歡樂之家。」

圖47 《歡迎回家》(威廉·艾倫·羅傑斯,1909年)。這幅極具愛國色彩的漫畫登載在1909年2月22日(華盛頓帽子上的日期)的《紐約先驅報》上。它描繪了(從左向右)「山姆大叔」、喬治·華盛頓和西奧多·羅斯福迎接大白艦隊在完成環球旅行後駛回位於漢普頓錨地海軍造船廠的場景。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-136026)。

到了20世紀20年代,美國人的情緒有理由趨向歡樂而不是哀傷,這也並不會讓美國人變成愚昧者。不過,羅斯福擔心國家繁榮或許會讓美國人變得健忘、如果不說自滿的話。他對自己的能力充滿信心,試圖將美國人帶回正軌。羅斯福組建了一個全新的政黨——進步黨,並在1912年重新競選美國總統。考慮到1910年時羅斯福在堪薩斯州勾畫了「新國家主義」這一概念(其歷史聯繫可以追溯至激進的廢奴主義者約翰·布朗),同時還考慮到他的聽眾中有很多內戰聯邦退伍軍人協會的成員,故而羅斯福不可避免地在競選中推崇內戰中的「英勇奮鬥」。他強調「過去的人們受到了我們的讚美與尊敬,但他們更應該成為我們未來的榜樣」[19]。不過,此時的美國已經與從前大不相同了。此時的很多美國公民與19世紀中葉的美國內戰並沒有直接聯繫,在美國經歷分裂之時,他們的祖先大多遠在他方。故而,羅斯福通過重提美國內戰來支持一個所謂的「新」國家主義,這種做法看起來已經過時了。

最終,伍德羅·威爾遜擊敗羅斯福成為新任美國總統。三年後,威爾遜參加了葛底斯堡50週年紀念儀式。這場歷時三天的戰役(1863年7月1日至3日)如今被視為美國內戰的轉折點,因此也是這個國家的轉折點。當威爾遜在此次活動中講話時,發現自己的聽眾中有很多退役老兵。事實上,威爾遜並沒有預料到自己會參加這項活動,雖然被說服參加,他也在一定程度上不願意在當天的演講上談論太多過去的事情。和羅斯福一樣,威爾遜在演講中對「德高望重的老兵」所做出的「英勇奉獻」表示感激,但他也許更願意強調「他們的任務已經完成」,他們的「時代已近黃昏」。威爾遜強調,美國的征途「還沒有結束,我們全然肩負起這一重任。」不過,當他從內戰一代的手中接過職責的接力棒時,威爾遜所期待的未來仍是一個「和平協商的時代,沒人會聽到戰爭刺耳的號角聲」。[20]

不幸的是,對於威爾遜和他領導的這個國家,這都僅僅是樂觀主義的勝利,而遠非現實。1913年,美國有理由相信羅斯福和威爾遜都是正確的:前者斷言人類的利益依賴於美國的成功;後者相信美國的國際影響力將確保這樣一個未來的實現——「人們通過努力,使世界各國和平相處,享受正義與愛」。兩種觀點並不一定彼此兼容,但無論如何,在1914年之後,這個世界已經有了不同的想法。

歐洲爆發的戰爭對美國產生了衝擊,但並不會使美國立刻產生憂慮。正如羅斯福一直所講,美國人享受美洲大陸帶來的安全,他們「在這片大陸上實現著自己的天命」,為了公正和「公道政治」而戰。羅斯福的軍事修辭和一系列進步主義的修辭如出一轍,大部分仍舊是一種隱喻。不過,當羅斯福選擇使用戰爭語言來發表競選演講時,他明白在美國這樣一個異質性國家中,衝突可以發揮團結的力量。政治分裂、進步主義改革和公共爭論都可以找到共同的理由,以國家之名發起戰鬥的號令。從這種意義上說,士兵的信仰在理論上被證明是持久的,最終在實踐上又被證明是具有先見之明的。雖然大白艦隊的航行說明這個世界實際上是多麼的小,但當羅斯福將美國團結起來,為他的政治事業、歸根結底也是美國注定的政治事業奮鬥時,歐洲戰場看起來仍舊是遙遠且安全的。「為了人類的福祉,我們光榮地戰鬥;無懼未來;拋棄個人命運;心中毫無畏懼、眼神明亮清晰;我們站在末日的戰場上」,他宣稱,「並為上帝而戰。」[21]

新自由主義

伍德羅·威爾遜在戰勝羅斯福當選美國總統之後,雖然面對著歐洲的動盪局勢,卻並沒有打算將美國的政壇交鋒轉變為實際衝突。他宣稱「我們與世界和平相處」,還強調歐洲的戰爭「與我們毫無關係,更不會波及美國」[22]。威爾遜提倡美國秉持中立立場;但是一個移民國家可以做到怎樣的中立呢?這個問題需要解答,卻還沒有答案。從短期來看,美國人的注意力都放在了他們自己國家的進步事業中,希望可以在國內事務的複雜戰場上取勝。其中一場戰役便是針對女性選舉權。羅斯福通過強調「奮鬥不息的人生」,讓20世紀初的美國充滿了男性激情。不過,就在歐洲各國投入到「結束一切戰爭的戰爭」的那一年,一些美國人至少已經開始爭論,20世紀的女性是否也應該獲得選舉權。

美國的公民國家主義信條一直以來都在種族問題上尋求妥協,但是公民身份的性別含義卻經常被淹沒在美國更廣泛的改革動力之中——從內戰之前的廢奴運動,到20世紀初期關於移民和真正的美國主義的爭論。1848年,首屆重要的女權大會在紐約塞尼卡福爾斯召開,但早在三年之前,著名記者瑪格麗特·富勒就已經出版了《19世紀的女性》(Woman in the Nineteenth Century)一書。正如富勒所說,雖然她已經充分意識到「男人思想中對待女人的態度猶如對待奴隸一般」,但她認為「既然這個國家已經獲得了一種外部自由、一種免受他人侵犯的獨立,這個國家的每一個成員也必然應該獲得這種權利。[23]」

塞尼卡福爾斯會議通過了一份《感情宣言》,強調了富勒所傳達的信息。這份聲明故意模仿《獨立宣言》來表達自己的觀點。它開篇就講道:「我們認為下述真理是不言而喻的——所有的男人和女人生而平等。」接下來,它詳細論述了女性遭受到的一系列不公,包括剝奪女性「不可讓渡的選舉權」,卻把這一權利給予那些「最無知、墮落的男性——不論是土著人還是移民」。考慮到「這個國家一半人口的公民權都被剝奪了」,它總結道,「同時也因為女性切實感到自己被傷害、被壓迫、被不公正地剝奪了她們最神聖的權利,我們堅持要求女性即刻獲得所有作為美利堅合眾國的公民理應獲得的權利和特權。」[24]

對於美國而言,不可讓渡之權利這種觀念使兩性平等的要求更加重要。至少從理論上講,共和黨實驗的理念使得將女性排除到政體之外變得更加困難。當然,在實踐上,則是另一回事。例如,各州的立法已經確保了女性的財產權。在一些西部州,女性還享有投票權,但仍然沒有實現獲得完整代表權的主要目標。到威爾遜掌權之時,女性仍然在為獲得全國性的選舉權而反抗。其中部分問題要追溯到女性權利在更廣泛的改革關係中的定位。塞尼卡福爾斯會議之所以能夠召開,一部分要歸功於伊麗莎白·卡迪·斯坦頓(Elizabeth Cady Stanton)和柳克麗霞·莫特(Lucretia Mott)的努力,而這二人的關係最初就是在反奴隸制的鬥爭中建立起來的。60多年之後,女性權利和種族平等仍舊在很大程度上是相互關聯的事情,兩個問題都被嵌入到更大的美國公民身份和國籍的問題之中。這一問題曾因《憲法第四修正案》得到部分解決,但在第一次世界大戰中又死灰復燃。

非裔美國運動家瑪麗·丘奇·特雷爾(Mary Church Terrell)指出:「很難相信在美國,會有任何流淌著非洲血液的人反對女性獲得選舉權。」相比黑人女性,黑人男性反對者對特雷爾的衝擊更甚。在全國有色人種協進會的官方報紙《危機》中,特雷爾寫道,女性反對自己獲得選舉權已經是「夠怪異的了」,但在她看來,來自男性的反對才是「這個世界上最為荒謬可笑的事情」。她問道:「一個群體因為自身的權利被否定而奮力去保障自己的權利,同時卻又去阻止另一群人得到相同的權利,還有什麼比這更可笑麼?」特雷爾也許覺得這件事情很荒謬,但縱觀整個世界,這都算不上多麼不尋常,美國人也不例外。

不過,在美國的大背景中,一方面講,女性選舉權的主張被自《感情宣言》以來一直延續的階級和種族的問題所影響,另一方面講,它又體現了這些問題。實際上,特雷爾的主張和1848年富勒書中的思想區別不大。特雷爾引用建國者確立的「民有、民治、民享的政府」這一觀念,這顯現出她和內戰之前的改革者一樣,區分了兩類人:其一是「智慧、善良、有教養」卻沒有選舉權的人;其二是「文盲、墮落、惡毒」卻自動享有投票權的人。[25]當然,這種關於成為這個國家的一員須符合道德要求的論證,並不獨屬於爭取女性參政權的活動家,而是與羅斯福所提出的「奮鬥不息的人生」相融一體,鞏固了一種相當具有排斥性的公民身份概念,同時也鞏固了一種被稱為「百分之百美國主義」的狹義的國家主義。

百分之百美國主義的觀念出現於1917年,也就是美國加入到第一次世界大戰之時。戰爭並不是這種觀念出現的原因,但卻是一種催化劑。威爾遜曾希望美國可以在參戰國之間起到調停作用,也許通過美國的範例,就可以說明「自由,以及解放的精神可以為人和社會,為個體、國家和人類做出何種貢獻」。不過在歐洲,交戰的雙方並不歡迎威爾遜的道德仲裁。威爾遜在1916年連任美國總統一職,似乎證實了美國採取不干預政策,德軍和協約國都認為沒有必要聽美國調停。1914年,威爾遜也確認歐洲的衝突不會觸及美國的利益。但最終的事實卻表明,這場戰爭的影響的確會波及美國,威爾遜這一說法並沒有什麼效力。

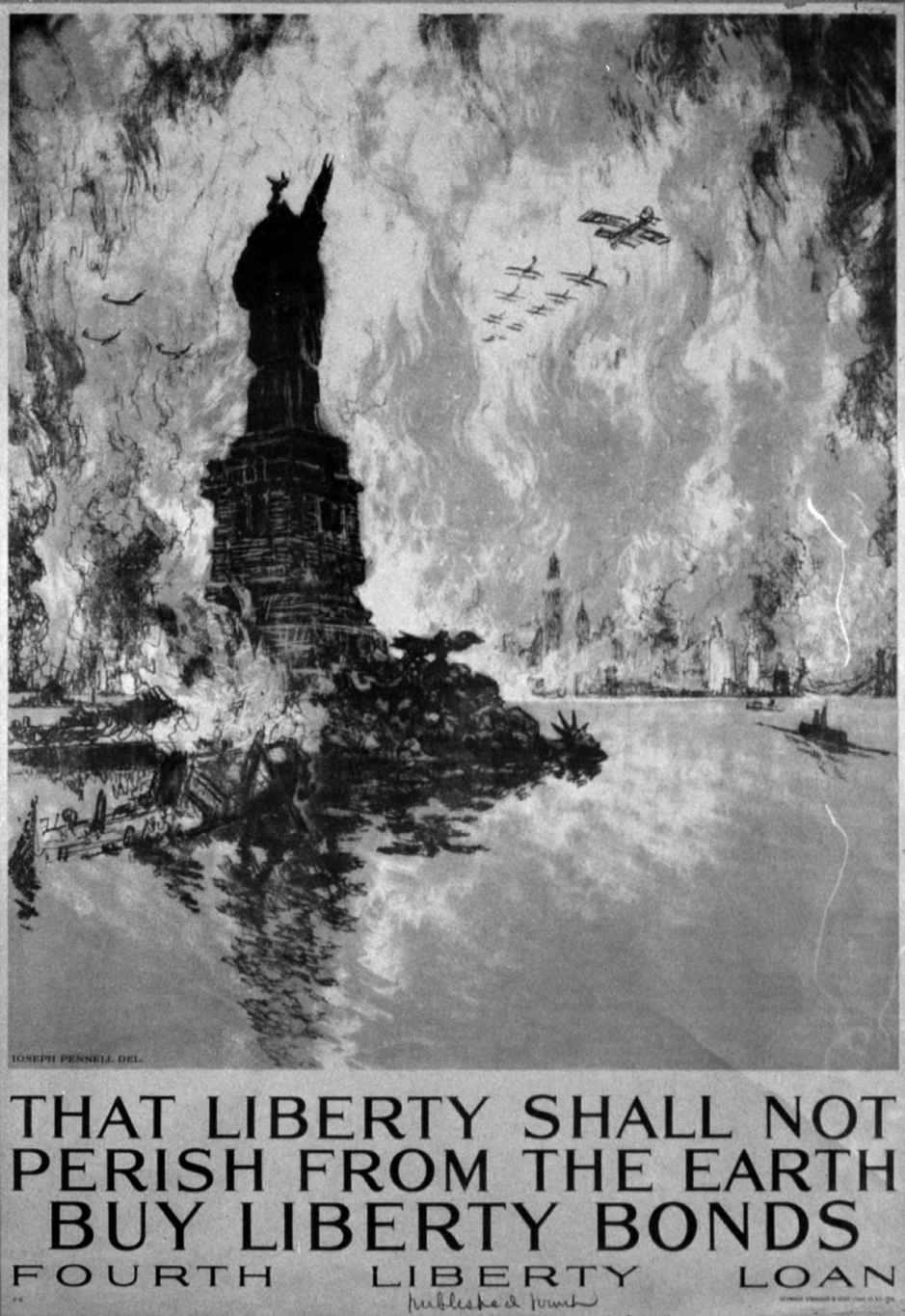

德國尤其已經做好了美國參戰的準備。它在進行潛艇戰時,就明白這可能會把美國拖入到戰爭之中。1915年,英國卡納德航運公司盧西塔尼亞號客輪臭名昭著的沉船事件導致128名美國人喪生時,還沒有直接動搖美國的中立立場,而潛艇戰最終導致了美國的正式對德宣戰。1917年4月2日,威爾遜向國會宣佈「我們接受這種敵對目的的挑戰」。他向美國人民解釋說,因為只要存在德國這種「有組織的、一直伺機達到不明目的的力量,這個世界上的民主政府就不能確保安全。」最終,威爾遜宣稱「這個世界必須為民主保持安全。它的和平必鬚根植於政治自由已經驗定的基礎之上」(圖48)。他還向世界宣稱,美國放棄中立立場,「不謀求私利,不征服他人,不稱王稱霸,不索取賠款,只做犧牲,不求物質賠償」。他保證道:「我們不過是爭取人類各項權利的一名戰士。」[26]

當然,戰爭會中止人類的一些權利,即使只是暫時性的。美國自然也不例外。就在4月2日威爾遜不情願地擔負起交戰國重擔的四天之後,他正式對德宣戰。那時,美國立場的實際價值——而非其道德和政治目的——成為優先考慮的問題。4月6日的演講中,威爾遜花費了大量篇幅談論識別、遏制或消滅「外國敵人」的必要性。但是,作為一項必要的戰時措施,這給排外法案的頒布製造了機會。而在和平時期,想要頒布這樣的法案可能會遇到更多的反對和公眾示威,當然,在和平時期,這些做法也不會被容許。在這種背景下,德裔美國人自然很快成為懷疑對象,他們的語言和文化也遭到攻擊。

圖48 《自由將不會從地球上消失》(約瑟夫·彭內爾,1908年)。聯邦政府為了給戰爭籌集資金髮行了自由債券,並宣傳這是一筆既愛國又收益頗豐的投資。這幅海報強調美國在一戰期間對於協約國的支持和這個國家的歷史使命感是一致的。如威爾遜所言,這種歷史使命已經發展為保衛世界「民主的安全」。這幅宣傳自由債券的海報描繪了一幅想像中的屠殺畫面——自由女神像被燒成瓦礫。它暗示如果這個世界不再安全,這場屠殺便很可能發生,還暗示美國絕不可能在全球衝突的影響中獨善其身。這幅海報在當時極具感染力,如果把它放在將近一個世紀之後的「9·11」事件之中,也會產生同樣的感染力,不過是出於非常不同的原因。當然,具有諷刺意義的是,自由倒是不一定會遭到毀滅,不過,它卻在很大程度上與自1917年後便在美國流行起來的激進愛國主義相容一體。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-18343)。

如今看來,當時有些做法看起來有點可笑,比如在波士頓各個地方都禁止演奏貝多芬的作品,一種德國泡菜被重新命名為「自由捲心菜」,但這些事情在當時卻並非小事。例如,一些美國人滿懷激情地報名參加美國保衛同盟(簡稱APL),這本質上是一個類似於義務警員的團體,旨在幫助政府根除激進分子。這種熱情顯示出民主的陰暗面,也表明了一種要鎮壓國內反對派的危險決心。顯而易見,這是一片清教徒的家園,在這裡,清教主義服務於愛國主義。兩者的組合就算是在最有利的情況下也不是什麼良性組合,而且還為未來開創了一個不祥的先例。

1917年的《反間諜法》和1918年的《反煽動叛亂法》造成了更嚴重的影響。這些法律強迫民眾形成了一個共同觀念,或者說是一種錯位的愛國主義。在大多數事情上,這種共同觀念從未被撼動。1918年,美國社會黨領袖尤金·德布茲(Eugene V. Debs)因為質疑美國的戰爭行為,被判處十年監禁[1921年被威爾遜的繼任者沃倫·哈定(Warren Harding)提前釋放]。相比之下,世界產業工人聯盟領袖弗蘭克·利特爾(Frank Little)就沒那麼幸運了,他在蒙大拿州被一名暴徒以私刑處死。這些都是極端的例子,在這種社會氣氛中,這些例子也只是極少數。在接下來的幾十年中,想要明確定義美國主義的強烈慾望在規模和勢頭上都逐漸壯大,他們排斥那些被認為不配享有美國公民權的人,或是強迫那些人去適應一種更加同質化的美國傳統。例如,1917年,即使面對總統的反對,使移民限制聯盟長期心神不寧的《識字法案》最終還是被寫進了法典之中。

當然,排斥並不是面對衝突的唯一反應。戰爭也讓更多積極的進步主義綱領被迅速寫入法律,其中最重要的便是女性選舉權。《憲法第十九修正案》賦予了女性投票的權利。這項修正案在1918年初在眾議院獲得通過,但送呈參議院時因為來自南方的抗拒而放慢了通過的速度,不過在1919年還是被正式批准,並在次年生效。不過,美國參議院並不是唯一有機會反對這項法案的。在很多南方州,種族隔離、可疑的人頭稅以及支持人頭稅的識字法律仍舊生效。所以儘管在理論上,非裔美國女性在1920年之後獲得了投票權,但實際並非如此。

相反,如同之前所有的戰爭一樣,美國的參戰決定似乎再一次給非裔美國男性帶來機會,讓他們可以證明自己的愛國之心,並以此推動平權事業。如果說20世紀推動擴大參政權的活動家們的言辭聽起來與內戰之前那些從事相同活動的活動家們十分相似,那麼,那些在演講中向黑人陳述這場戰爭對於非裔美國人之意義的黑人發言人們也同樣如此。兩者都相信,或至少希望,在危急之時為國效力將會使他們被這個國家所接受。霍姆斯和羅斯福都不曾料到士兵的信仰會以此面目再次出現。「擁有不被侵犯的投票權、工作權、居住權的美國黑人,」一位作者在《危機》中寫道,「將從這場戰爭中崛起。」[27]不過,非裔美國人仍舊在一個種族隔離的軍隊中作戰,不僅如此,他們還被美國海軍完全拒之門外——這與內戰中的美國海軍明顯不同。白人指揮官當然會對黑人軍隊在這場衝突中的影響表示一定程度的擔憂,但這種擔憂的表達方式是黑人領袖們完全沒有預料到的。

此時,已經成為將軍的約翰·潘興不再像1898年那樣,允許黑人軍隊和白人軍隊在聖胡安山並肩作戰。20年後,他發出了一道指令,告知美國的法國同盟軍「黑人在美國的地位」,以防這種地位被那些傾向於自由主義的歐洲人干擾。「美國人在『種族問題』已經達成了一致,不允許任何多餘的討論。」雖然潘興如此宣稱,但如果參考一下美國的人口分佈,他多多少少在說謊。潘興暗示道,法國也許並不瞭解,「如果不在黑人與白人之間設立一條不可跨越的溝壑」,非裔美國人將會給「這個共和國中的白人帶來墮落的威脅」。因此,他警告法國人不要對非裔美國軍隊持有任何的「親密和縱容」。他還強調說,任何的親密都將會是一種對美國「國家政策」的「冒犯」,更甚者,也許會「在美國黑人中激起一種渴望,而這種渴望是白人難以忍受的」。

雖然對法國而言,這也許還是個新鮮事,但在美國,這是一個令人沮喪而熟悉的故事,弗雷德裡克·道格拉斯和艾達·韋爾斯等黑人活動家們窮其一生都在為此抗爭。「雖然黑人也是美利堅合眾國的公民,」潘興解釋道,「但美國白人一直將他們視為劣等人,只可能與其維繫買賣或服務的關係。白人一直在責難黑人缺乏智慧和判斷力,沒有公民意識和職業道德,並且有套近乎的傾向。」更有甚者,潘興轉而借助「強姦未遂」的指控作為證據,證明非裔美國人「對美國人來講是一種持續的威脅,美國人不得不堅決鎮壓他們」。[28]不論潘興是在表達自己的觀點,還是僅僅承認在美國軍隊和政府普遍存在的種族主義,這都是頗具挑釁意味的話,非裔美國人領袖很快便做出了回應。

1919年,美國著名非裔知識分子和發言人威廉·杜波依斯(W.E. B. Du Bois)對此表達了旗幟鮮明的反對。杜波依斯在1909年與艾達·韋爾斯等人一同創建了全國有色人種協進會,又在次年創辦了《危機》。杜波依斯強調,非裔美國士兵為美國「欣然戰鬥到流乾最後一滴血」,可這個「可恥的」國家卻仍舊對他們施行殺戮、迫害,剝奪他們的公民權。「這就是我們這些民主的士兵返回的國家,」杜波依斯有些諷刺地指出,「這就是我們為之奮戰的祖國。」「但是,」他提醒讀者,「這是我們的祖國。我們為之戰鬥是正確的。」杜波依斯宣稱,歐洲的戰爭已經結束,但美國的戰爭才剛剛開始,這是一場「更嚴酷、為時更久、更堅定的戰役,要與我們土地上那些來自地獄的力量搏鬥」。杜波依斯重複了威爾遜,或者更寬泛地說是進步主義的修辭,但卻是從一個與之完全相反的角度出發。他宣稱:「為民主讓路!我們在法國挽救了民主,借助偉大的主的力量,我們將在美利堅合眾國再次挽救它,或者至少明白我們為何挽救不了它。」[29]

伍德羅·威爾遜和潘興也許都會對這種說法感到膽寒,但是沒人可以將非裔美國人對這些問題的憤怒歸咎於法國。1917年在伊利諾伊州東聖路易斯和1919年在芝加哥爆發的種族騷亂預示著美國黑人與白人之間將在未來不時發生暴力衝突。其中,芝加哥發生的一場騷亂是因為一名黑人青年跨過了密歇根湖濱的「種族界線」,繼而遭到殺害。這並非威爾遜希望看到的,也不是美國和世界所期待的。他曾相信美國也許能親身示範,為各國的內部安定以及與其他國家之間的和平指明方向。懷著這樣的期待,在1919年初的巴黎和會之前,他就為戰後和解與未來的國際合作包括國際聯盟的建立,提出了頗具理想色彩的「十四點計劃」。

不管是威爾遜的祖國美國還是其他重要的協約國成員都沒有充分支持威爾遜展望的世界新秩序。不過,協約國至少是接受了成立一個合作性聯盟的想法,在1919年一戰結束時簽訂的凡爾賽條約中,這個組織得以建立。威爾遜還因為在這一組織中的工作而獲得了諾貝爾和平獎,但諷刺的是,他最想影響的國家卻拒絕了他的努力。美國從沒有加入過國際聯盟。事實證明,到最後,威爾遜倡導的和平很快被人遺忘了,和平這件事情也很快被遺忘了。第一次世界大戰並未和它宣稱的一樣,是一場「結束一切戰爭的戰爭」,而只是一個世紀的衝突的開端。從軍事角度看,美國戰後的狀況要優於其他國家。它並沒有像歐洲國家一樣滿目瘡痍,也僅有10萬多士兵在一戰中身亡。考慮到美國參戰的時間並不長,這一損失可謂頗高,不過,和歐洲國家比起來,這樣的損失又算不了什麼。但是,對於一個根本沒想捲入戰爭的國家來講,美國已經付出了足夠高昂的代價。

因此,第一次世界大戰對美國造成的不是實質性影響,而主要是心理上的影響以及某些方面的實際影響。可以說,這場戰爭將羅斯福的新國家主義和威爾遜的新自由主義勉強融合在了一起。從內戰以來,美國的中央政府權力從沒有如此強大過,它擁有500萬軍人,看起來如此團結。出於支持戰爭的需要,聯邦政府通過了一系列法案,將大多數工業和商業領域都歸於戰爭工業委員會管理。這就是以戰爭之名管控的商業。很多改革派將它視為一種戰爭的積極副產品,很少有人會憤世嫉俗地將以國家效率為借口的工業標準化與借國際主義為名的社會標準化連在一起,雖然兩者明顯都出於相似的動機。

同樣,在第一次世界大戰中,美國深知愛國主義對戰時士氣的意義,並主動加以引導。在19世紀,宗教和世俗的私人機構負責向美國人解釋內戰的意義;在第一次世界大戰中,則由公共信息委員會(簡稱CPI)負責進行戰時宣傳,並向美國公眾解釋這場危機。委員會的成員之一,後來的公共關係專家愛德華·伯奈斯(Edward Bernays)稱之為「操控共識」,他認為這一概念意味著「勸服和建議的自由,同時也是民主進程的核心」[30]。

事實上,在1917年之後,美國的共識有時候並不是操控的結果,而是強迫所致。但這絲毫沒有損害公共信息委員會傳達的國家主義信息。實際上,它的存在本身就代表了一種傳播革命的勃興,或者至少象徵傳播革命進入了一個新的發展階段。美國的傳播革命始於早期殖民地的印刷品;隨著塞繆爾·莫爾斯(Samuel Morse)讓美國人可以通過電報彼此交流,傳播革命快速發展;當鐵路跨越大平原時,傳播革命的勢頭越來越猛,最終登上了早期電影工業的大螢幕。公共信息委員會僅僅是一種聯邦外衣下的舊式國家主義。這種國家主義建立在對自由、美國民主和未來的信仰之上,而不是建立在威爾遜所期許的源於衝突的自由之上。它是西奧多·羅斯福的信仰、奧利弗·霍姆斯的信仰,也是威廉·杜波依斯的信仰。它是1917年之後定義美國民主的「士兵的信仰」。很快,這個國家就將再一次需要它。

註釋:

[1]Official Proceedings of the Democratic National Convention Held in Chicago, Illinois, July 7, 8, 9, 10, and 11, 1896 (Logansport, Indiana, 1896) 226-234, 230.

[2]J.B. Henderson speech, Wilmington, Delaware, October 19, 1896, quoted St.Louis Post-Dispatch, October 30, 1896.

[3]Roosevelt quoted in H. W. Brands, The Reckless Decade: America in the 1890s(New York: St. Martin's Press, 1995) 258.

[4]New York Mail and Express quoted in Jonathan Auerbach, 「McKinley at Home:How Early American Cinema Made News, 」American Quarterly, 51, 4 (December 1999) 797-832, 806.

[5]McKinley's first inauguration can be viewed via YouTube, available at: https://www.youtube.com/watch?v=F4uOmSEw5-U.

[6]James Monroe, Annual Message to Congress, Senate, December 2, 1823, Annals of Congress, 18th Congress, 1st Session, 13-14.

[7]Alfred Thayer Mahan, 「The United States Looking Outward, 」The Atlantic Monthly, 66: 398 (December, 1890) 816-834, 817, 819.

[8]Josiah Strong, Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis (New York: The American Home Mission Society, 1885) v, 218, 165, 177, 218.

[9]「Platform of the American Anti-Imperialist League, 」in Frederick Bancroft (ed.), Speeches, Correspondence, and Political Papers of Carl Schurz, Vol. 6 (New York: G.P. Putnam's Sons, 1913) 77; Erving Winslow, The Anti-Imperialist League: Apologia Pro Vita Sua (Boston: Anti-Imperialist League, 1908) 14.

[10]Oliver Wendell Holmes, Jr., 「The Soldier's Faith: An Address Delivered on Memorial Day, May 30, 1895, Harvard University, 」in Richard A. Posner (ed.), The Essential Holmes: Selections from the Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, Jr. (Chicago and London: Chicago University Press, 1992) 87-88, 92.

[11]Pershing quoted in Gary Gerstle, American Crucible: Race and Nation in the Twentieth Century (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001) 35.

[12]Theodore Roosevelt, Ranch Life and the Hunting Trail (1888. Reprint. New York:The Century Company, 1911) 2.

[13]Theodore Roosevelt, 「The Strenuous Life, 」in Roosevelt, The Strenuous Life:Essays and Addresses (New York: Cosimo, 2006) 1, 3.

[14]Josiah Strong, Expansion: Under New World-Conditions (New York: Baker and Taylor Co., 1900) 18-19.

[15]Arthur S. Link, Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917 (New York: Harpers, 1954).

[16]Rudyard Kipling, 「The White Man's Burden, 」McClure's Magazine, February 12, 1899;「The Brown Man's Burden」first appeared inTruth and was later reprinted in the Literary Digest, February 25, 1899.

[17]Theodore Roosevelt, 「True Americanism, 」The Forum Magazine (April, 1894), available at: https://www.Theodore-roosevelt.com/trspeeches.html (June 20, 2010).

[18]Schlosser's Fast Food Nation originally appeared as a series in Rolling Stone in 1999. Upton Sinclair, The Jungle (1906. Harmondsworth: Penguin Books, 1984) 129.

[19]Theodore Roosevelt, 「The New Nationalism, 」Osawatomie, Kansas, August 31, 1910, available at: https://www.Theodore-roosevelt.com/trspeeches.html (June 20, 2010).

[20]Woodrow Wilson, 「Address at Gettysburg, July 4, 1913, 」available at: https://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=65370 (June 20, 2010).

[21]Theodore Roosevelt, 「Case Against the Reactionaries, 」Chicago, June 17, 1912.

[22]Woodrow Wilson, Second Annual Message to Congress, December 8, 1914.

[23]S. Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Century (1845. London: George Slater, 1850) 27, 21.

[24]Elizabeth Cady Stanton, A History of Woman Suffrage, Vol. 1 (Rochester: Fowler and Wells, 1889) 70-71.

[25]Mary Church Terrell, 「The Justice of Woman Suffrage, 」The Crisis, September 1912, quoted in Marjorie Spruill Wheeler (ed.), Votes for Women: The Woman Suffrage Movement in Tennessee, the South, and the Nation (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1995) 152, 154.

[26]26 Woodrow Wilson, Address to a Joint Session of Congress, April 2, 1917.

[27]The Crisis, June 1918, 60.

[28][To the] FrenchMilitaryMission. stationed with the American Army. August 7, 1918, published as「A French Directive, 」The Crisis, XVIII (May, 1919) 16-18, available at: https://www.yale.edu/glc/archive/1135.htm (June 22, 2010).

[29]W.E.B. Du Bois, 「Returning Soldiers, 」The Crisis, May 1919, 13, available at: https://www.yale.edu/glc/archive/1127.htm (June 22, 2010).

[30]Edward L. Bernays, 「The Engineering of Consent, 」Annals of the American Academy of Political and Social Science, 250 (March 1947): 113-120, quotation 114.