1815年至1848年3月,席捲全德的革命爆發,這一時期通常被稱為「復辟」(restoration)或「三月革命前」(pre-March,Vormarz)時期。這兩個標籤在某種程度上來說是有誤導性的。這並不代表著1815年後、拿破侖時代前,德國的政治或社會經濟模式捲土重來,也不意味著1848年前的時期是後來革命的序曲。不過,即便如此,不論從文化、政治,還是社會、經濟發展的角度來看,1815—1848年還是一個過渡時期。

政治上,德意志聯盟並不能被簡單地看作向最終的民族統一邁出的一步。實際上,各領地已增強了各自的地方權力。這背後的原因有很多:領主擁有領地上的至高權力,並通過拿破侖時期某些邦國的行政、官僚和政府體系的改革,進一步獲取了實權。地方主義,尤其在較大的南部邦國,給民族統一的進程造成阻礙。不過,普魯士國力的增強卻對民族統一的進程起到了重要的促進作用。在獲得了萊茵蘭和威斯特伐利亞的領地之後,普魯士不僅擴充了國土面積、增加了人口數量,還顯著提升了經濟的實力和潛力。普魯士不僅在國土面積和人口數量上與奧地利不相上下,更是在經濟發展上做好了超越奧地利的準備。而這正是工業化時代國家發展的主要因素。不過,普魯士和奧地利在憲法上都較為保守。普魯士沒有聯合議會,而改革雖然在一些省內持續進行(西部省份雖然沒有進行改革,但仍然是較為進步的),但在中央卻被腓特烈·威廉三世終止了。1819—1820年,主要的改革家紛紛卸任。奧地利則缺乏必要的集權化來應對領地和其他方面的變化,再加上約瑟夫二世早期的改革,使得拿破侖時代後保守主義和不作為充斥其中。其他小邦的情況則各不相同。一些邦國在這一時期通過了新憲法,例如巴伐利亞和巴登(1818年)、符騰堡(1819年)以及黑森—達姆施塔特(1820年)。符騰堡的莊園主和邦君一致認可憲法,但除此之外,其他邦國的君主都作出了很大的讓步。不過,儘管選舉權以財產為判定基準,限制很大,並且自由主義者的觀點也不太民主——認為官僚為公民服務的統治要比公民自己的暴民統治好,但一個能夠互相討論的議院,比如巴登議會的下院,至少提供了一個政治演講的實戰平台。

許多拿破侖時期的社會經濟和法律改革在1815年後都沒有更改,每個領地的改革都不一樣。農奴制原本在易北河東部盛行,拿破侖時期廢除後沒有恢復。勞役的折合償付也沒有更改,雖然(像在普魯士那樣)這常常讓農民的境況變得更加艱難,而貴族仍舊保持著他們的地位和許多特權。德意志社會的確正在轉型成為階級社會,勞動力的流動性也在不斷增加。然而,它還遠遠不是真正的資本主義社會,資本主義的生產關係還沒能佔到主導地位。此外,雖然一些地區的改革在持續進行,也有所擴展,但很快一場政變便悄然來臨。

1815年後成立了一些學生團體,它們被稱為大學生協會(Burschenschaften,第一個在耶拿成立)。1819年,協會成員、一位叫卡爾·桑德(Karl Sand)的神學學生謀殺了反對自由主義的劇作家科策布(Kotzebue)。梅特涅(Metternich)把這次謀殺作為借口,於當年頒布了打擊自由主義者的《卡爾斯巴德決議》(Karlsbad Decrees)。其中包含了許多審查措施,並加大了對中學和大學的監管力度。1820年的《維也納最後議定書》(Vienna Final Act)將這些措施寫入了聯盟的憲法。梅特涅的保守主義導致了可能具有煽動性的教師遭到解雇,大學生協會解散,一些報紙被查禁,少於20印張(Bogen,大約320頁紙)的所有出版物均需經過審查才能出版。為了達到至少321頁以避開審查,許多小冊子寫得十分囉唆,或者字體大,頁面小,充分體現了何為版式決定文學體裁。儘管19世紀20年代的經濟蕭條引發了1816—1817年「飢餓之年」(hunger years)的農業危機,但在維也納會議之後大約十年的專制環境中,大多數人仍舊對政治毫不關心。

19世紀20年代和30年代,儘管一些政治趨勢才剛剛萌芽,但它們仍在發展,並逐漸形成了19世紀中後期的黨派政治格局。自由主義的發展相當重要,它比起18世紀的討論小組的觀點更加具有政治形式和色彩。德國北部的自由主義者更為保守,他們的戒心較重,希望恢復舊時莊園的各項權利;而南部較為激進,專注理論的自由主義者則試圖創立新的憲法,或通過有效的法規來保護個人自由並限制領主的權力。這兩種自由主義之間是有區別的。有人將德國的自由主義者都看作是進步的、急功近利的中產階級企業家,並試圖開創新的工業資本主義社會,這種看法是錯誤的。19世紀早期的德國自由主義者大多數是受過良好教育、有職業的中產階級,而非有財產的中產階級,雖然這兩者並不矛盾。而這樣的中產階級,並非充滿活力、要求社會徹底改變的商人。這種自由主義,也不同於民族主義。若是以為德國政治的民族主義是在19世紀產生的,那就陷入了目的論和事後諸葛亮式的錯誤。不過,政治思想和訴求常常混在一起,形成各種各樣的主張。自由主義思想認為,帝國內的貿易壁壘應當廢除,而浪漫主義則懷有守舊的民族主義,對理想化的中世紀德意志帝國無限崇拜,更有甚者沉浸在所謂的德意志狂熱(Deutschtumelei)中,對一切德意志的事物大加讚賞。這兩者之間的差別是顯而易見的。在類似1832年5月舉行的哈姆巴赫節(Hambach Festival)這樣的歡樂氣氛中,還能看到更為廣泛的大眾激進主義,約2.5萬至3萬人聚集在一起,載歌載舞,進行政治演講。但建立人民主權的德意志共和國的呼聲並未得到回應,沒有協議規定應當採取任何政治行動來達成這一目標,高呼新聞自由的類似組織也只是存活了短暫的時間。這一時期的天主教也開始通過政府行動來宣傳教義。同時,也是接下來我們將要看到的,一些更為激進的運動推動了社會主義的發展。

圖20 慕尼黑大學的開學典禮,1826年。慕尼黑巴伐利亞州府檔案館藏。

占主導地位的政治傾向仍然是極端保守主義。1830年爆發的法國七月革命引發了德國的社會動盪,政治騷動在哈姆巴赫節中相當明顯。1832年梅特涅恢復了《卡爾斯巴德決議》,並增加了六項措施,禁止集會並限制結社自由。反對的觀點被誇大,儘管有濫用權力之嫌,邦國議會仍然通過了一些措施。1834年又採取了進一步的措施,試圖加強新聞審查並控制大學教授和學生。儘管如此,這一時期的社會和經濟變化引發的矛盾和摩擦卻最終超出了這些政治壓迫所能控制的範圍。

文化上,這個時期看起來也處於過渡階段。在普魯士,洪堡開創了中學和高等教育改革後,教育體制得到了持續的發展。在基礎教育階段,德意志邦國培養了一批受過良好歐洲教育的現代勞動力(雖然天主教邦國普遍落後於新教邦國)。在中高等教育階段,德意志大學培養了高質量的畢業生,同時也處在許多研究領域的前沿,在化學等自然科學,以及法律、神學和語文學等領域均有卓然的成就。弗裡德裡希·黑格爾(Friedrich Hegel)的觀念論哲學體系影響了一代人的思想,時至今日,仍然有學者心嚮往之。黑格爾的歷史哲學將歷史視作「世界走向自我意識」的過程,它結合了猶太基督教的思想,從原初的整體,經歷分裂和衰落,最終達到了更高層次的和諧和重新統一,從更為現代和世俗的角度強調了西方歷史長河中不同文明傳承延續的經驗性事實。對於歷史發展的關注在其他領域也十分顯著,比如歷史法學派和歷史經濟學派的興起。

黑格爾哲學的最重要的影響可能間接地反映在卡爾·馬克思的思想變化,以及後來的經驗主義社會科學和政治社會主義的發展中。馬克思簡要地涉獵了黑格爾曾經有些叛逆的學生—青年黑格爾派的思想。至關重要的是,馬克思摒棄了費爾巴哈等黑格爾批評者的觀點,徹底顛覆了黑格爾的觀念論哲學。馬克思保留了黑格爾先前的概念框架,即把歷史視作是一系列的階段,各個階段中的任何論點都會產生其對立物,並通過革命鬥爭化解,成為更高一級的綜合體,再產生新的矛盾。然而,他卻將黑格爾的觀念論轉換成一種全新的唯物主義。「世界精神」(world spirit)不再是歷史發展的線索。而人民群眾,即真正的人類,才是創造歷史的主體。不過,馬克思也精闢地指出,這並非出於他們有意識的選擇。在生產和再生產活動中形成的社會關係決定了階級關係。歷史階段是由「生產方式」決定的,而生產方式是由生產關係(階級關係)和生產資料(主要由科學技術的發展水平決定)組成的。任何歷史階段的社會經濟發展都會引發階級之間的政治鬥爭,而革命衝突則會開啟下一個更高級的歷史階段。馬克思認為「亞細亞社會」大部分是停滯的,而西歐歷史則是動態的:從部落社會的原始共產主義,到古代社會、封建社會,再到現代資本主義社會。在資本主義社會,即人類歷史的倒數第二個階段,階級鬥爭被簡化為有史以來最為富裕的資本主義中產階級,與有史以來最為龐大、不斷移居國外、相對而非絕對貧窮的、有階級意識的無產階級之間的鬥爭。完全被孤立、代表自我克制的無產階級,為自身利益而發起的革命,開啟了符合全人類利益的革命。這場革命將帶來基於富裕的共產主義。在此階段,階級消失,國家和意識形態也衰亡了,所有人都將生活在能夠實現自我的和平、和諧的世界中。馬克思從歷史、經濟以及哲學和政治社會主義的角度分析,將這一願景寫入了一系列精彩睿智的小冊子、散文和評論中,並最終呈現在了三卷本的《資本論》之中。這是一部沒有寫完的重要巨作,對後續歷史的影響不可估量。馬克思的這一願景有廣泛的卻常常互相矛盾、衝突的解釋,也引發了無數的政治運動和強大政權的建立,其中最重要的就是蘇聯。這些解釋、政治運動和政權從馬克思的思想中汲取靈感,以馬克思的名義為自己正名,其引用或正確,或錯誤。相比之下,在三月革命前的德國,馬克思才剛剛開始構想自己的革命觀點,當時並未在德國產生多少影響。直至遭流放,他的主要著作才在倫敦大英博物館靜謐的閱讀室中面世。而那時,他對19世紀德國政治的觀察和評論也不過是隔岸觀火。適當的時候,本書還會再次談到馬克思思想的影響。

維也納是主要的音樂中心。大名鼎鼎的路德維希·范·貝多芬、弗朗茨·舒伯特和施特勞斯父子,代表著德國音樂的創造力,從主要的交響樂作品到維也納的華爾茲舞曲,再到更為私密的藝術歌曲(Lieder),包羅萬象。音樂既是一種公眾活動,有歌劇和音樂會,又是一種私人的家庭消遣,包括彈鋼琴、演唱及小型室內樂。總體來說,比起18世紀約翰·塞巴斯蒂安·巴赫代表的北部新教音樂,19世紀早期的德國音樂更為世俗。從更廣泛的文化範疇來看,18世紀炫耀式消費的宮廷文化漸漸轉向了更為理性的中產階級風格,稱為「畢德麥雅」(Biedermeier)—這個詞不僅代表了一種傢俱風格,更意味著一種略微壓抑、父權和沉重的中產階級氛圍,並伴隨著對政治冷漠的苦行式的工作風氣。這個時期的文學風格多樣。隨著1832年歌德的逝世,歌德晚期的古典主義讓位於自己追隨者的某種歸屬感。還有以諾瓦利斯、蒂克、荷爾德林、布倫塔諾、馮·阿尼姆、霍夫曼和施萊格爾兄弟為代表的浪漫派。與之相對的是「青年德意志」(YoungGermany)文學運動組織成員的作品,如海因裡希·海涅。

圖21 18世紀至19世紀早期的多種職業。紐倫堡日耳曼國家博物館銅版畫陳列室藏。

但最為劇烈的還是社會經濟領域的隱秘變革。社會關係、生產方式、政治對經濟的管控等一系列變化,再加上人口的快速增長,使德國社會進入了巨變的時期。封建等級社會被19世紀早期的階級社會所取代,這為19世紀30年代起工業社會的快速發展打下了基礎。這個過程一開始是緩慢的、部分的,後來漸漸如滾雪球一般,發生了爆炸式的改變。其中的進程具有多樣性,並互相聯繫、影響。交通方式的進步具有重要的意義。人們修建公路、鋪築硬質路面,在萊茵河投入汽船,並開鑿運河來貫通河流,還有最基本的修築鐵路。第一條投入使用的是1835年開通的紐倫堡(Nuremberg)到菲爾特(Furth)的鐵路;第一條具有經濟意義的線路則是1837年開通的萊比錫至德累斯頓的鐵路。鐵路使原料和產品運輸變得又快又便宜,同時刺激了生產,尤其是煤和鐵。但公眾對此的辯論和爭議也不少,比如醫生認為高速旅行可能會引發健康問題,普魯士國王也公開表達了心中的困惑,對早幾個小時到達波茨坦是否能顯著增加人類的幸福感提出了質疑。儘管如此,鐵路系統還是繼續擴展了幾年。資本家建立了製造火車頭的工廠,如柏林的波爾西克公司(Borsig works。在一些領域中生產方式也發生了變化。例如,紡織廠開始增加現有的「外加工制」模式,工人可以在自己家裡從事生產活動。當然,從事工業生產的工人只佔了勞動人口的極少數,大多數德意志人還是繼續在土地上勞作,或成為小規模的商販、手工藝人和工匠。但工業的發展卻預示著德意志的未來。

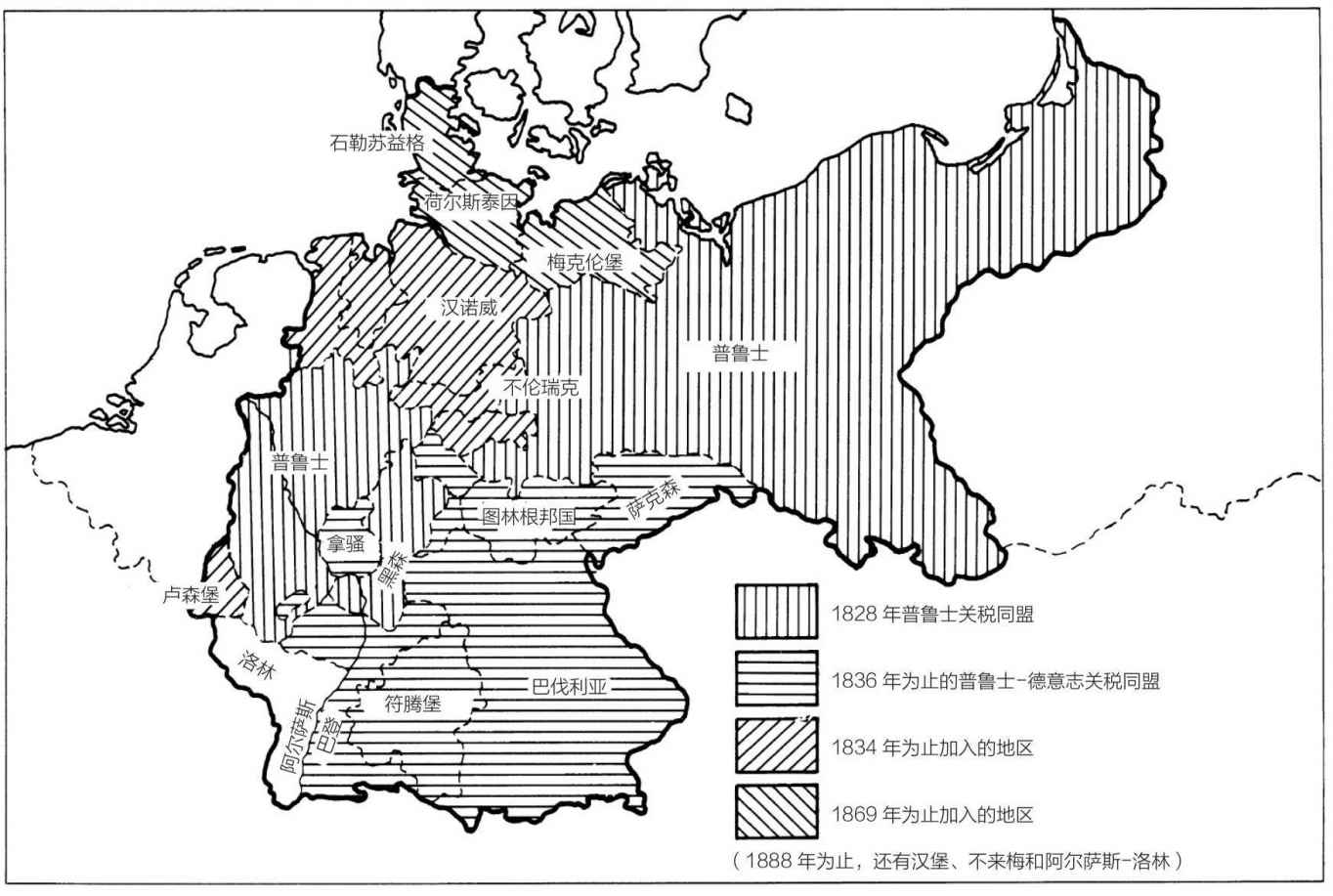

經濟高速發展的同時,政治對經濟的管控也有所改變。其中最重要的是德意志關稅同盟(German Customs Union),該同盟由普魯士主導並排除了哈布斯堡奧地利。關稅同盟的起源是1818年普魯士頒布的《關稅法令》。這個法令取消了省際和城市間的複雜稅收,創建了沒有內部關稅壁壘的統一市場。緊接著,普魯士人就注意到,普魯士西部和東部省之間的原料和貨物運輸相當艱難,因為要穿過其他的德意志邦國和不屬於普魯士的一些飛地[1]。在接下來的幾年內,一些邦國陸續加入普魯士主導的關稅同盟,而巴伐利亞和符騰堡則在1828年組成了自己的關稅同盟,薩克森、漢諾威和不倫瑞克等其他邦國也組成了中德商業同盟(mid-German Commercial Union)。商業同盟的協約較為消極,規定對所有經由這些領土的貨物都不徵稅。於是,1834年,德意志關稅同盟(Deutscher Zollverein)成立了,18個邦國,2300萬人口從中受益。奧地利選擇不加入這個組織,而是在德意志聯邦外的哈布斯堡領地上建立了自己的關稅同盟。因此,雖然梅特涅保守主義統治下的奧地利在邦聯內仍然擁有主導的政治力量,但普魯士卻逐漸在經濟上佔了上風,其貨幣泰勒(Thaler)也成了關稅同盟中的通用貨幣。經濟上的統一也預示了今後政治統一的方向。

同時,社會經濟的進一步變化引發了更加直接的政治動盪。18世紀中葉開始,歐洲人口整體上呈增長趨勢。18世紀中葉至19世紀中葉,歐洲人口大約翻了一倍。德意志則主要是農村人口的增長,但工業化前的經濟生產卻無法滿足這麼多人的糧食供應。於是,饑荒和農村失業現象十分常見,許多人逃向城鎮,甚至跨越大西洋移民到了充滿機會、邊疆未定的美國。貧困人口增加,極度貧窮氾濫,同時中產階級又自給自足,秉持著畢德麥雅的生活方式,僅從基督教會的慈善活動中就可以看出,這些引起了社會的高度關注。窮人也時不時地想要擁有決定權。1844年,受日益先進的英國紡織業和國內引入的新生產方式所帶來的不利影響,西裡西亞的織布工發起了抗議。1846—1847年,一種土豆枯萎病肆虐,導致成千上萬人營養不良、飽受飢餓之苦,貧困和飢餓引發的疾病,帶走了千千萬萬個生命。社會的動盪不安讓知識分子對梅特涅日益過時的保守主義政策感到憂慮,並開始對專制的政治環境產生不滿。不過,最終引發1848年革命的火花卻並非來自於內部,而是又一次來自於法國的另一場革命。

地圖5.3 以普魯士為首的德意志關稅同盟的發展

[1]飛地, 即隸屬某一行政區管轄但並不與本區相毗連的土地。如美國的阿拉斯加州。——譯者注