在第一章中,我提出,對於長達兩個世紀的關於為什麼西方主宰世界這一問題的爭論,最好的解決辦法是建立一個社會發展指數,因為這將使我們能夠將西方社會的發展與非西方社會的發展進行長期比較。我們只有確定了需要解釋的歷史的輪廓,才能對為什麼西方主宰世界做出更好的解釋。

繼而我查看了自19世紀50年代以來的社會進化論研究,以及自20世紀70年代以來對其最新版本——新進化論——的批評。在本章中,我將描繪一種社會發展指數。這種指數回應了對進化論的最嚴厲的批評,又沒有忽視其中心目標——能夠對社會發展進行跨越時空的度量和比較。

我的方法依賴於9個核心假設。首先,我會對它們進行闡述;其次,我將繼續解釋社會發展指數將如何運作。在本章結束時,我將解釋為什麼我認為這個指數完善了20世紀新進化論的指數。

定量、東西方、時間:什麼支撐著社會發展指數

我做了9個基本假設,每個假設都需要開展不同程度的討論。

定量分析

社會發展除非能夠量化,否則就是一個無用的概念。已經有好幾代歷史學家對定量和定性的優缺點進行了爭論,我不打算對這些越來越沒有結果的爭論老調重彈。

我並不想當然地認為定量分析就一定比定性分析更客觀,無論我們是計算還是描述,都總會出現本能的判斷和潛在的武斷的識別。第三章至第六章將詳細介紹一些在這方面,我所做過的最重要的判斷和識別。

也就是說,定量分析的辦法應當比定性分析更清晰,因為定量迫使分析者專注於這些判定,並且要系統地闡明做出某個選擇而不是另一選擇的理由。如果我們不對社會發展進行定量分析,爭論就將繼續陷於打概念仗的泥沼之中。所以我們的目標必須是為社會發展建立一個數字指標,使得對世界上的不同地區和不同歷史時期進行直接的比較變得可行。

簡約性

據說愛因斯坦說過:“在科學上,應當使事情盡可能地簡單,直到不可能更簡單了。”儘管沒有人曾試圖尋找這句引言的原始出處,但我認為,必須以此作為研究社會發展的目標,但是並非所有人類學者都同意這樣的看法。(就此而言,也並非所有自稱社會科學家的學者都同意。)

學者們通常會認為做學問的目的應當是為我們對世界的理解增加複雜性。無疑有許多問題——尤其在文化研究方面——需要能使我們的認知更加複雜、更加玄妙精微的方法,為此甚至可以付出使之晦澀難懂的代價,但在討論為什麼西方主宰世界這個話題時,一般來說,主要是因為複雜性太重了,使得中心議題在大量細節中被模糊了,分析往往會陷入“只見樹木,不見森林”的典型誤區。

特性

設定像“社會發展”這樣一個寬泛的概念,要求我們先將其分解為更小的、可直接度量的單位。遵照HDI模式,我試圖在為社會發展的形式定義時涵蓋全部標準的最小數量的具體特性。任何特性列表都不可能是完美的,但我們追求的目標是挑選出最佳集合。也就是說,如果我們在這種集合中增加更多的特性,就將經不起愛因斯坦的簡單性的考驗,因為那將使事情走向毫無必要的複雜;而如果我們減少特性,那麼這份列表就將無法包含定義的全部要素,並將使事情過分簡單化。

第一個HDI是在1990年由經濟學家馬赫布卜·哈克(Mahbub Haq)設計的,旨在將發展經濟學家們的注意力從國民收入核算上轉移到人類福祉上。在和阿馬蒂亞·森(Amartya Sen)及一個聯合國經濟學家團隊的合作下,哈克巧妙地設計出了HDI,為聯合國發展署的官員們提供了一種單一分數,使他們能夠瞭解各國在促使其居民發揮其內在潛力方面做得怎麼樣。

HDI利用3個特性:出生時的預期壽命、知識和教育(以成人識字率占2/3的分數,以大中小學入學率占另外1/3的分數),以及生活水準[以美元計算的購買力平價換算的人均國內生產總值(GDP)]。聯合國人類發展計劃署經常改變其計算方法,2011年變動尤為明顯,其進行了大改變,為生成分數提供了一個便利的計算器。

HDI被批評得體無完膚,從對特性的選擇、基礎數據的差錯、對教育和收入的看重,到對環保和道德的忽視,都是如此,然而它仍然被證明極其有用,並得到了廣泛運用。

人類發展與我在第一章中定義的社會發展並不相同,但是確定一個易處理的小數量的可定量分析的特性這一基本原則卻是相通的。當然,HDI與我的社會發展指數也存在較大的差異,最明顯的是,每個發表的HDI都是對一時的快照,不考慮歷史變化。HDI可以通過比較每個年度報告中單一國家的分數,在一定程度上估量一段時間的變化,但由於其可能得到的最大分值總是1.0,HDI更適合於在圖表中標示一個國家在某一時間點在世界上的相對位置,而不大適合於度量發展水平歷經時間長河的變化。

總之,儘管HDI和我的社會發展指數目標大為不同,但其基本原則——小數量的可定量分析的特性能夠作為較為寬泛的概念的代表物——卻是個極好的起點。

有用特性的標準

在社會科學中,就如何挑選好特性有很多討論,大多數說法都關注6項標準:

(1)特性必須是相關的。也就是說,必須告訴我們一些與我在第一章中定義的社會發展有關的情況。

(2)特性必須是獨立於文化之外的。例如,我們也許會認為文學和藝術的質量是衡量社會發展的有用的尺度,但是眾所周知,對這些問題的判斷是受到文化制約的。

(3)特性必須是相互獨立的。例如,如果我們以一國人口數量和一國財富數量為特性,就不能再以人均財富量為第三個特性了,因為這是前兩個特性的產物。

(4)特性必須有充分的文件證明。當我們回溯幾千年前的歷史時,這的確是個問題。特別是對遙遠的過去,我們的確可能對一些可能有用的特性知之不多。

(5)特性必須是可靠的。也就是說專家們對證據的判斷多少是一致的。

(6)特性必須是便利的。這也許是最不重要的原則,但取得證據越難,計算結果的時間越長,這個特性的用處越小。

關注東方和西方,而不是整個世界

對社會發展進行真正的全球考察,盡可能詳細地評估世界所有地區的情況,當然是非常受歡迎的。然而,那需要極其大量的工作,對於解釋為什麼西方主宰世界這個問題著實是個鈍器,它增添了不必要的複雜性,經不起簡單的檢驗。

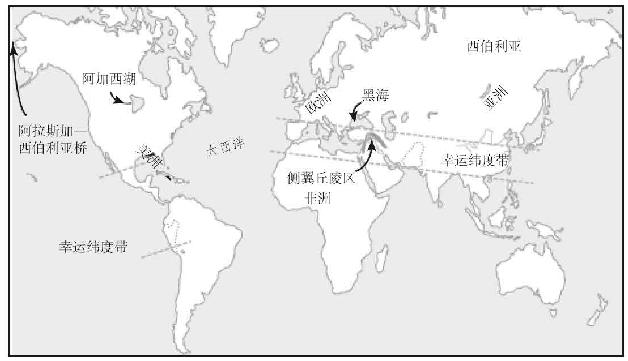

為什麼西方主宰世界這一爭論的核心問題,是西方的社會發展水平在遙遠的古代就比世界其餘地區的高,還是西方僅是在近代異軍突起。為回答這個問題,我們沒必要同樣詳細地調查世界上所有地區的社會發展狀況。出於賈雷德·戴蒙德的《槍炮、病菌和鋼鐵:人類社會的命運》和《西方將主宰多久》第二章中討論的原因,在最近一次冰期的末期,大約公元前13700年時,“幸運緯度帶”(大致為北緯20°~35°的舊世界和南緯15°至北緯20°的新世界,見圖2.1)的地區中的一小部分社會的社會發展開始加速,超越了世界上所有其他地區。

圖2.1 幸運緯度帶

資料來源:邁克爾·安吉(Michele Angel)製作

在過去數百年間,世界上僅有的似乎比較可能與西方匹敵的地區,是那些從新世界的核心地帶發展起來的地區,以及南亞和東亞。這些地區在最後一個冰期的末期時,成為潛在的可用於家居的植物和動物聚集最稠密的地區。實際上,自最後一個冰期末期起,唯一在社會發展方面得分高於西方的地區是東亞。因而,遵照精簡原則,我關注東西方的對比。

哪兒是東方,哪兒是西方

解釋為什麼西方主宰世界這個問題的最大困難之一,在於不同的學者傾向於以不同的方式定義“西方”這個詞,使爭論陷入了打概念仗的僵局。據歷史學家諾曼·戴維斯(Norman Davies)計算,學術界共有不下12種不同的定義,相通之處僅僅是他所謂的“彈性地理”。戴維斯的結論是,西方“幾乎可以被其定義者以任何他們認為合適的方式進行定義”,結果便是“西方文明本質上是個知識建構上的混合詞,可用來進一步為其創造者的利益服務”。

戴維斯指出,問題在於歷史學家們往往從他們喜歡與西方聯繫起來的一些價值著手,比如,民主、基督教、科學或自由,然後確定一批似乎享有這些價值的國家。然後再一本正經地將這些國家與一系列他們認為不享有這些價值的“非西方”國家對比,再就差異提出一種解釋。他們的困境在於,反對的歷史學家們也可以很簡單地將另外一些價值定為西方的精髓,提取另外一些享有這些價值的國家進行不同的對比,自然會得出不同的結論,但能同樣服務於自己的目的。

為了避免這種民族優越感,我做出了極其不同的假設。我不是建立一些我認為屬於西方的價值,再沿時間向前回溯,而是一開始就著眼於故事開端,再向後展望。地區之間生活方式的根本不同,實際上只是在最後一個冰期結束後才開始發展起來的。當時一些群體開始栽培植物、馴化動物,而另一些群體仍在延續著採集食物的謀生手段。正如我在《西方將主宰多久》的第二章中所解釋的,我對“西方”的定義是,人類在歐亞大陸最西部最早進行馴養生活的核心地帶,即底格里斯河和幼發拉底河的源頭地區,通過一系列殖民和競爭發展和擴張的社會。

在這一地區,馴養生活促使人口增長,同時推動了社會向前發展和人口向外擴張。到公元前4000年時,這個“西方”已經擴展至包括了歐洲大陸的大部,以及今埃及、今伊朗的西部邊緣和中亞的一些綠洲(見圖2.2)。在公元第一個千年,“西方”繼續擴張,囊括了今天我們稱之為“歐洲”的全部地區;在公元第二個千年,歐洲人又將“西方”擴展至美洲、大洋洲和非洲海岸。

圖2.2 西方的早期擴張,公元前9000~前4000年

同樣,當我提及“東方”時,指的是人類在歐亞大陸最東部最早進行馴養生活的核心地帶,即黃河和長江之間的地區,也是通過一系列的殖民和競爭發展和擴張的那些社會。像在西方一樣,馴養生活促使人口增長,同時推動了社會向前發展和人口向外擴張。到公元前2000年時,“東方”擴展至包括了我們今天稱為“東南亞”的大部分地區。到公元前1500年時,“東方”又囊括了今天的菲律賓和朝鮮半島,在公元第一個千年中又兼併了日本。

這種將“東方”和“西方”定義為歐亞大陸最東端和最西端的馴養生活核心地帶的社會的辦法是常識。這樣定義還有一大好處,就是使我們能夠對長期的人類歷史採取一貫的概念,避免困擾了很多關於為什麼西方主宰世界的爭論的意識形態極端化。

度量的時間間隔

社會發展指數的主要目標之一,是度量隨時間推移而產生的變化,所以指數必須有歷經時間長河的維度。我從最後一個冰期接近結束時,即公元前14000年開始打分,一直持續到公元2000年,這樣不僅提供了一個便利的結束點,也使我們能再有一些時間看看此後的發展趨勢如何。

遵照精簡原則,在計算社會發展分數時,時間間隔應當小到足以顯示變化的大致模式,但不能更小了。在史前時期,年代測定技術通常要允許較大幅度的誤差,但社會變化的速度通常也非常緩慢。即使我們有足夠好的證據來區別公元前12000年和公元前11900年,其差異也許仍然太小,無法度量。

因此我使用一種浮動的間隔。從公元前14000~前4000年,我以每1 000年為單位來度量社會發展。從公元前4000~前2500年,證據的質量改善了,變化加速了,因此我以每500年為單位來度量社會發展。對於公元前2500~前1500年,我將間隔減為每250年為單位,最終從公元前1400~公元2000年,我以每100年為單位來度量。到了20世紀,資料的質量已使我們可以逐年探查變化。甚至如果我們願意的話,至少自20世紀下半葉起,可以逐月查看變化,不過精確到這個程度對於回答為什麼西方主宰世界這個問題並無多少助益,卻要增加巨大工作量,違背了對有用特性的討論中的第6項原則。

這個辦法的缺點之一在於史前時代的變化不可避免地會被消除掉。的確,從長遠來看,冰期結束後的頭幾千年,社會的發展變化比過去數百年緩慢得多,但在極少數的情況下,史前考古遺跡的年代也可以得到非常精確的確定(例如,法國阿爾卑斯山腳的湖畔村莊,通過樹木年代學測出的時間,誤差只在幾年之間),很明顯,這些漫長的波浪遮掩了很多較短的週期。目前,似乎還沒有辦法解決。

關注核心地帶

歷史學家彭慕蘭在其里程碑式的著作《大分流》(The Great Divergence)中指出,一些歷史學家熱衷於提升歐洲的優越地位,於是經常犯一個低級的錯誤,即與將現代歐洲早期最發達的部分,如英國和荷蘭,與整個中國對比,然後得出結論:歐洲在18世紀,甚至在17世紀,就要發達得多。將不相稱的地區相比較,得出的是無意義的結果(這就是第一章中所提到的,納羅爾提議用他本人創造的更抽像的“文化單位”,來取代考古學家們和人類學家們用於做比較的正式單位的原因)。因此,以適當的、可比較的時空單位來考察社會發展,對我們來說是至關重要的。

有一個解決方案,是把上述定義的整個東方地區和西方地區作為我們的分析單位,儘管這意味著西方的分數,比如說公元1900年的分數,將把工業化的英國、俄國的農奴,墨西哥的日工,以及澳大利亞的農場工人歸在一起計算。繼而我們不得不為整個西方地區計算一個平均的發展分數,然後再對東方重做一遍同樣的工作,再對歷史上每一個更早期的點重複同樣的進程。這樣做就太複雜了,因而是不切實際的,違背了對有用特性的討論中的第6條原則;而且這樣做也許根本是無意義的。當要解釋為什麼西方主宰世界時,最重要的信息通常會來自比較每個地區最發達的部分,也就是聚集著政治、經濟、社會和文化相互作用最強烈的核心地帶。社會發展指數需要衡量和比較這些核心地帶內發生的變化。

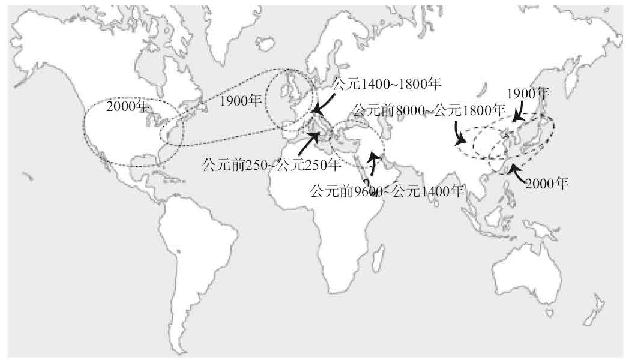

隨著時間推移,這些核心地帶發生了極大的遷移和變化(見圖2.3)。從公元前11000~約公元1400年,西方的核心地帶在地理上非常穩定,一直安於地中海的東端,除了約公元前250~公元250年的500年間,羅馬帝國向西擴張,納入了意大利。否則,西方的核心地帶就始終維持在今伊拉克、埃及和希臘形成的三角形內。自公元1400年起,這一核心地帶不斷地向北和向西遷移,先到達意大利北部,繼而到達西班牙和法國,然後又擴張至英國、低地國家和德國。公元1900年,該核心地帶跨越了大西洋。到2000年時,牢牢地在北美洲紮了根。

圖2.3 東方和西方核心地帶的遷移

資料來源:邁克爾·安吉製作

在東方,核心地帶始終保持在最初的黃河–長江之間地帶,一直到公元1850年。儘管大約公元前4000年後,重心北移至黃河流域的中原地區,公元500年後又回到了南方的長江谷地,公元1400年後再次逐漸北移。到公元1900年時,該核心地帶納入了日本,到公元2000年時又納入了中國東南部。

至於東方和西方的核心地帶的確切邊界在哪裡,無論在任何時間點,專家們都會有不同見解。在表2.1中,我大致標示了核心地帶。

表2.1 公元前14000~公元2000年西方和東方核心地帶

西方

公元前14000~前5000年

側翼丘陵區(亞洲西南部)

公元前4000~前3500年

美索不達米亞平原(亞洲西南部)

公元前3000年

埃及(非洲東北部)

公元前2500~前1300年

埃及(非洲東北部)、美索不達米亞平原(亞洲西南部)

公元前1200~前1000年

埃及(非洲東北部)

公元前900~前700年

敘利亞–美索不達米亞平原(亞洲西南部)

公元前600年

埃及(非洲東北部)、美索不達米亞平原(亞洲西南部)

公元前500年

波斯帝國(亞洲西南部)

公元前400年

波斯帝國–愛琴海(亞洲西南部-非洲東北部-歐洲東南部)

公元前300年

希臘化王國(亞洲西南部-非洲東北部-歐洲東南部)

公元前200年

地中海盆地(亞洲西南部-非洲東北部-歐洲東南部)

公元前100~公元200年

地中海中部(歐洲南部)

公元300~600年

地中海東部(亞洲西南部-非洲東北部-歐洲東南部)

公元700~800年

埃及(非洲東北部)、敘利亞-伊拉克(亞洲西南部)

公元900年

埃及(非洲東北部)、西班牙(歐洲西南部)

公元1000~1400年

地中海盆地(亞洲西南部-非洲北部-歐洲南部)

公元1500~1600年

大西洋沿岸地區(歐洲西部)

公元1700~1800年

法國、英國(西北歐洲)

公元1900年

德國、法國、英國、美國(歐洲北部,美洲北部)

公元2000年

美國(美洲北部)

東方

公元前14000~前2250年

黃河-長江河谷(中國)

公元前2000~前600年

黃河河谷(中國)

公元前500~公元200年

黃河-長江河谷(中國)

公元300~900年

長江河谷(中國)

公元1000~1500年

黃河-長江河谷(中國)

公元1600年

黃河-長江河谷(中國)、日本

公元1700~1800年

黃河-長江河谷(中國)

公元1900年

日本

公元2000年

中國東部、日本

近似和訛誤

理所當然的是,世上根本沒有百分之百精確的指數,無論是從較嚴格的意義上來解釋“精確”一詞,使其意味著所有單個細節都絕對正確,還是從較寬泛的意義上解釋,使其意味著所有專家都會做出同樣的估計,即使他們無法證明這些估計是正確的。在所有歷史知識中,我們可以完全確信的只有很少一部分,而專家們能一致同意的更少。因此,如果問我計算的社會發展分數是否正確,是沒有意義的。它們當然是不正確的。唯一有意義的問題是,它們有多不正確?它們是否大錯特錯,證明了我錯誤地識別了社會發展歷史的基本形狀,意味著我對為什麼西方主宰世界所做的解釋存在致命的缺陷?抑或這些誤差實際上都微不足道?

解決這些問題有兩個主要辦法。一個辦法是假設我犯了系統錯誤,普遍地高估了西方的分數而低估了東方的分數(或者相反),然後再問:(1)我們需要將分數改變多少,以使歷史顯得非常不同,使得《西方將主宰多久》一書中所提出的論點不再適用?(2)這樣的改變是否貌似合理?我將在第七章中回答這些問題。

另一個辦法是假設錯誤不是系統性的,高估或低估東方和西方分數的錯誤都是以隨意和不可預知的方式犯下的。解決這類問題的唯一辦法是自我修復我個人打分所基於的證據。我將在第三章到第六章詳細說明這種辦法。

社會發展是可以計算的

第一項挑戰是找到符合有用特性假設下所列6項標準的最小數目的特性。在試過幾種組合之後,我選定了4個特性:(1)能量獲取;(2)社會組織;(3)戰爭能力;(4)信息技術。

能量獲取必須作為社會發展的所有可用的衡量尺度的基礎。牛頓的熱力學第二定律告訴我們,物質的複雜組合使得其如果沒有自身所處環境的補充能量的輸入,經過一段時間就會分解。人類如果不獲取能量,也會(像植物和其他動物一樣)死去。同樣的,除非人類能從所處環境中獲取能量,否則人類創造的社會也會瓦解。人類群體為了增強對他們所處的自然環境和精神環境的控制,把該做的事情做好,不得不增加其能量獲取。

然而,單是能量獲取不足以衡量對社會發展重要的一切事物。甚至我所知道的對文明最簡化的定義——萊斯利·懷特的C= E×T,都認為衡量人們對他們獲取的能量的使用方式,與衡量能量本身同等重要,這是理所當然的。然而,懷特對“技術”的分類太過寬泛、太難以量化,所以我進一步將其細分為3個特性。

社會組織是其中的第一個。這一概念不可避免地在相當大的程度上與斯賓塞的分化概念重合,但為了避開我在第一章中提到的關於定義和衡量尺度的無休無止的爭論,我從經濟學家那裡學來了一招,以社會中最大永久定居地的人口規模,作為對社會組織的大致的間接度量。

這也許看上去像種奇怪的方式。今天世界上一些最大的城市簡直是功能失調的噩夢,充滿了犯罪、污穢和疾病。然而歷史上的大多數大城市無疑也是如此。在公元前1世紀,羅馬有100萬居民。那裡也有街頭犯罪團伙,時常會導致政府停轉;城市人口死亡率過高,以至於每個月都不得不容許上千名鄉下人移居羅馬,以保持人口數量。然而儘管羅馬有種種邪惡,保持其城市運轉的組織,卻是世界上任何其他早期社會所遠遠無法勝任的——正如管理像拉各斯(人口1 100萬),或孟買(人口1 900萬),更不用說東京(人口3 500萬)這樣的城市,要求有遠高於羅馬帝國的組織能力。

這就是社會科學家們經常將城市化作為評估社會組織的大致尺度的原因。這樣做有好幾種辦法。我們可以計算一個社會中居住在特定規模的定居點(10 000人是較流行的截斷點)的人口的比例,也可以將定居點分成不同的等級,計算每個社會有多少個等級。然而我選擇的辦法,是只分別計算東方和西方社會最大的永久定居點的人口數量。我選擇這種辦法,一是因為如果我們要將研究一直回溯到公元前14000年的話,我們必須使用一些證據,而這種辦法看上去最適合於這類證據;二是因為我知道還沒有哪項研究表明這種辦法比任何複雜得多的辦法更不好用。

信息技術是能量使用方面又一個不可或缺的要素。隨著社會發展的推進,人們必然要處理和交流巨量的信息。任何社會如果沒有文字和計算系統,都不可能發展得太遠。為了發展得更遠,要求有越來越成熟的媒體儲存和傳播信息,要求有專門的機構將讀寫和計算技能傳授給越來越多的人。

戰爭能力也是社會發展至關重要的一部分。像植物和所有其他動物一樣,人類若想生存,必須競爭和合作。鑒於人類(像螞蟻和黑猩猩一樣)已經發展為一種社會性物種,需要時常將其合作性的行動轉為群體針對其他敵對群體的暴力競爭。在考古記錄中,武器和堡壘佔有非常突出的地位;當信息技術達到能夠記錄細節的階段後,世界上大多數文明的文字資料中,都充斥著對戰爭和戰役的描寫。

這4個特性並非合起來就構成了過去16 000年社會發展的總體畫面,也沒有比聯合國的特性——預期壽命、教育和收入——告訴我們更多的關於我們想瞭解的人類發展情況。這些特徵的功能非常有限:它們只是給我們提供一個關於社會發展的有用的概覽,展示一下我們在回答為什麼目前西方主宰世界這個問題時需要解釋的模式。

並不是只有這4個特性能起到這樣的作用。我也觀察過若干其他可能的特性,包括最大的政治中心的人口規模、科學能力和對於技術能力的更廣泛的衡量尺度,但是,沒有一個能像能量獲取、社會組織、信息技術和戰爭能力這樣,更好地服務於有用特性假設下開列的原則。也就是說,特性中的確有相當大的冗余,說明與社會發展的核心概念關聯密切的任何特性組合,都可能產生非常近似的一套分數。

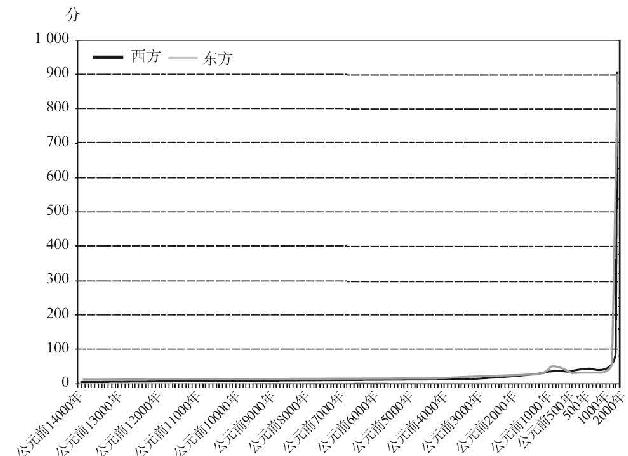

250分還是0.01分:哪個社會更發達

對於任何指數來說,最大的挑戰無疑都是決定如何給特性分配分數。為了使情況簡單,我決定將1 000分定為指數的頂點——公元2000年前所可能得到的最高分數。然而,這個頂點與HDI中可能的最高分1.0所起的作用非常不同。在聯合國的指數中,1.0代表著某種完美,意味著任何一個社會的得分都不可能高過1.0。而我的社會發展指數則相反,1 000分只是公元2000年所能得到的最高分。從指數的頂點到本書寫作時,又過了十幾年,西方發展的分數在繼續上漲,已經超過了1 000分。假如東方和西方繼續以20世紀的速度發展,到21世紀末時,兩者都將達到5 000分;而如果增長率超過20世紀的速度——目前的情況似乎正是這樣——兩者在2100年時的得分還會更高。

設計了HDI的經濟學家們創建了一個詳盡的權重體系,將3個特性的分數標準化,然後計算出相加後總分的平均數。相反的是,當1956年納羅爾發表了他原創的社會發展指數時,他給他的3個特性設置了相同的權重,他解釋說,“因為沒有明顯的理由認為某一特性比另一特性有任何更高的重要性。”

不同權重的優缺點總是有討論的餘地,我將在第七章再回到這個問題上,但是納羅爾的辦法在這裡似乎比聯合國的要中肯。即使有很好的理由確定某項特性比另一項意義更重要,也沒有根據假設這一重要性能貫穿我們所考察的整個16 000年,或者它們始終同樣適用於東方和西方。

因此我把我的1 000分平均分配在4個特性上。這意味著在某個特性上能獲得最高值的社會,將在其達到那個水平的階段(在任何情況下,都將是公元2000年)獲得250分,而其他社會因為達到的是較低值,相應地獲得較低的分數。我將在第三章到第六章詳細說明證據、定義問題和我如何計算每個特性的分數,但在此,我要簡短地舉一個具體例子,以說明打分系統的運行機制。我將以社會組織為例,通過最大定居點的規模來進行間接度量,因為這也許是最簡單明瞭的特性了。

大多數地理學家都將公元2000年時的東京,歸為自公元前14000~公元2000年我們所知的最大城市,該城有大約2 670萬居民。於是,公元2000年的東京獲得了劃撥給社會組織這一特性的滿分250分,即意味著在指數中,每106 800人得1分(2 670萬人除以250分)。公元2000年,西方核心地帶的最大城市是紐約,有1 670萬人。按照每106 800人1分的算法,紐約的得分是156.37分。

公元1900年的資料沒有這麼完備,但所有歷史學家都一致認為那時候的城市要小得多。在西方,1900年的倫敦大約有660萬居民,得61.80分;而在東方,最大的城市還是東京,但那時只有175萬人,得16.39分。

當我們回溯到公元1800年時,歷史學家們不得不將若幹不同種類的證據結合起來,包括食品供應和稅收記錄、城市覆蓋的自然區域、這些區域內房屋的密度,以及逸聞故事等,不過大多數人的結論都是,北京是當時世界上最大的城市,人口可能有110萬,得10.30分;西方最大的城市還是倫敦,人口有大約86.1萬人,得8.06分。

沿時間繼續回溯,誤差幅度將越大,但在公元1700年之前的1 000年間,世界上最大的城市顯然在中國(日本的城市經常緊隨其後)。公元800~1200年,首先是長安,其次是開封,最後是杭州,人口在100萬上下(分數在9分左右)。與之相反的是,西方城市始終沒有超過其一半的規模(西方最大的城市通常在歐洲南部和亞洲西南部的伊斯蘭地區,而不是歐洲北部和西部的基督教地區)。再往前幾個世紀,這種情況則要顛倒過來:公元前1世紀,有100萬人口的羅馬無疑是世界上最大的大都會,而中國長安的居民人數可能只有其一半。

當我們回退到史前時代時,證據無疑越發模糊了,數字也變得小得多了。然而,將系統的考古調查結果和較小區域內詳細的發掘記錄結合起來,我們對於城市規模仍能產生合理的感知。這在很大程度上是分解的藝術,不過就算是最廣為人們接受的估量結果,仍可能需打10%的折扣,但誤差幅度不可能更大了;而且由於我們對東方和西方的考古遺址採用同樣的估算方法,大概的趨勢應該還是相當可靠的。

由於在社會組織這個特性上,需要有106 800人才能得1分,略微超過1 000人將得到0.01分,這是值得納入指數的最低分數了。能達到這個水平的西方最大的村落出現在大約公元前7500年,而東方最大的村落出現在公元前3500年左右。在這兩個時間之前,西方和東方的得分都將為0(參見第四章)。

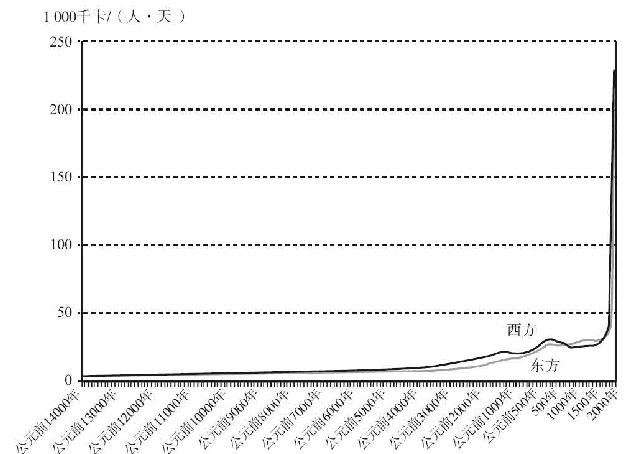

另外3個特性的分數,也以同樣的方式計算:(1)確定在這個生活維度中能得到最高分的社會(就能量獲取而言,在公元2000年的美國,平均每個居民每天消耗大約228 000千卡的能量);(2)將滿分250分分配給這個社會;(3)計算能得到1分所需要的表現(就能量獲取而言,228 000除以250分,等於平均每人每天消耗912千卡得1分);(4)估算歷史上不同時間每個社會在這個特性上的分值;(5)將這些估算出的分值除以分母,將它們換算成指標中的分數。在計算了自公元前14000~公元2000年整個時期中每個特性的得分後,我只需將4個特性的得分相加,就能得到一系列每個地區社會發展的分數。這就使得我們可以將世界上不同地區在歷史不同時期的社會發展狀況進行對比了。

反對者的聲音

根據第一章回顧的關於新進化論的爭論,可能存在4種主要的反對我的意見。我將針對每一種說上幾句,解釋一下為什麼這幾種反對意見都不是致命的。

1.將不同時代和地區的社會發展量化並進行對比,使人類失去了人性,因此我們不能這樣做。

這是20世紀七八十年代人類學和社會學領域反對新進化論的浪潮中最具影響力的聲調,類似的觀點在歷史學家中也贏得了許多追隨者。然而,這卻是至今提出的反對意見中也許最令人無所謂的,因為一旦我們認識到不同的問題需要我們以不同程度的抽像性來解決,其力量就基本消失了。

到20世紀80年代後期,許多領域的學者們都感覺到像新進化論、新古典經濟學等高度抽像的科目,以及同源方法,都留下了太多未解之謎,於是他們非常明智地轉變了觀念,採取了似乎更有利於做好工作,以回答他們感興趣的問題的思維方式。例如,許多社會學家不再將支持常態和結構化的分化和功用作為組織概念,甚至社會科學中最堅定地致力於量化和抽像化的人口學和經濟學,也進行了自身的後現代轉型。

當然,我發現了我自己的研究正是如此。在利用新進化論和20世紀80年代中期的比較框架,弄清了鐵器時代希臘的社會變化後,這些方法的局限性就變得越來越明顯了。古希臘社會一些最重要的特徵,如激進的男性民主制與大規模奴隸制的結合,很不符合瑟維斯、帕森斯和弗裡德的理論,他們都認為民主是與先進的現代國家相關聯的。如果完全不解釋希臘民主制的來源,無視古希臘人的獨特成就,而在社會發展指數中給希臘打分,就會使事情更加困難。

但這並不意味著社會進化論和社會發展指數都是在浪費時間,這只是意味著回答這個特別的問題還需要其他工具。用一種更狹隘、更排他主義的方法去研究古希臘社會,會比進化論的方法產生更多成果,但這樣也有局限性,尤其是不足以解釋經濟、軍事和政治發展是如何驅動了公元前第一個千年內的變化的。為了弄清這些問題,也得到其他材料的指引,我重新轉向更廣泛的進化論工具和將希臘置於全球框架中的需要。

問為什麼目前西方主宰世界,與問為什麼有些希臘城邦給予所有成年男性公民投票權,是不同類型的問題。這是一個宏大的比較研究的問題,要求我們縱觀數千年歷史,橫跨百萬平方千米土地,匯聚幾十億人口。為實現這一目標,一個社會發展指數恰好是我們需要的工具。

2.將社會量化並進行比較是一種合理的做法,但我定義的社會發展(社會達成目標的能力),卻不是應該度量的事物。

這種反對意見用不著多費口舌就能解決。持這種意見的批評者需要表明有其他事物可供度量和比較,對於解釋為什麼目前西方主宰世界,將比我定義的社會發展更加有益。我不知道是否存在這樣的其他事物,所以我請批評者們來確定,並證明它們能產生更有益的結果。

3.我所定義的社會發展,也許是一種在歷史長河中比較不同地區的有用方式,但我用來度量的特性(能量獲取、社會組織、戰爭能力和信息技術),並不是最好的特性。

這種反對意見可能以3種形式出現:

(1)在我考察的4個特性(能量獲取、社會組織、戰爭能力和信息技術)之外,我們還應增加更多的特性。不過儘管必然還有很多特性可供我們考察,但精簡原則要求我們在能涵蓋社會發展的全部意味的最小數量的特性之外,不要再增加更多的特性。批評者需要證明我的4個特性實際上未能涵蓋社會發展的一個或多個重要方面,而涵蓋這些方面將會產生足以與我的指數大相逕庭的結果,因而值得付出額外的努力,增加工作的複雜性。

(2)我們應當採用不同的特性。同樣,當然有其他變量可供我們度量,但我考察過的所有其他特性,都不大符合前述各種原則,普遍存在嚴重的經驗主義問題,或文化依賴,或相互重疊。如前面所提到的,大多數其他特性在歷史大部分時期中都多多少少顯示出相當大的冗余,而對於它們的任何貌似合理的組合,往往都會產生大致相同的最終結果。

(3)我們關注的特性應當更少。考慮到4個特性當中存在的冗余,我們或許應減少幾個特性,以增強簡約性。很顯然,方法也許是放棄社會組織、戰爭能力和信息技術,只專注於能量獲取,因為社會組織、戰爭能力和信息技術都只是使用能量的途徑。圖2.4展示了單看能量的指標會是什麼樣的。圖2.5則不同,展示了由全部指標產生的分數,但兩者的區別並不大。在單有能量的圖中,正如在完全的社會發展圖中一樣,自冰期晚期以來,西方仍在90%的時間裡領先東方;東方仍然是在大約公元550~1750年超越了西方;大約公元100~1100年仍然有一個硬上限阻礙了發展(稍高於每人每天30 000千卡);後工業革命時代的得分仍高於較早的時代;公元2000年仍然由西方主宰世界。

圖2.4 公元前14000~公元2000年東方和西方的能量獲取情況(線性標尺)

圖2.5 公元前14000~公元2000年東方和西方社會發展得分(線性標尺)

單是關注能量,當然有更加簡約的好處,但也有巨大的缺陷。我採用的4個特性並不完全多餘,自大約公元1800年工業革命開始以來,能量獲取與其他特性呈現非線性關係。能量獲取的餘裕的增長,導致了選定領域能量使用的極其巨大的增長。新技術的出現,20世紀城市的規模翻了4番,戰爭能力增強了50倍,信息技術躍進了80倍,而人均能量獲取才翻了一番。如果只關注能量,就經不起愛因斯坦理論的檢驗,因為那樣太簡單了,扭曲了歷史的原貌。

4.這4個特性是度量社會發展的好辦法,但我犯了事實錯誤,得到了錯誤的度量結果。

正如在討論近似和訛誤時提到的,應對這個反對意見有兩種主要方法。一種是假設我犯了系統性的經驗主義錯誤,始終高估了西方的分數而低估了東方的分數(或者相反),然後問兩個問題:(1)我們需要把分數改變多少,才能使歷史看上去非常不同,以致《西方將主宰多久》一書中提出的觀點不再有效?(2)這樣的改變是否似是而非?我將在第七章裡論述,有充分的理由認為這種意見不能成立。

另一種辯駁這種意見的辦法是,假設存在一貫但並不系統的經驗主義錯誤,隨意、出人意料且嚴重地誇張或低估了東方和/或西方的分數。避免這一危險的唯一辦法,無疑就是貫徹第三章到第六章提出的意見,對照證據檢查指標中的分數。

通吃:展示歷史的輪廓

對於我創造的社會發展指數,我最想說的是,它反映了對社會進化論的批判,也同樣反映了社會進化論者們的貢獻。從斯賓塞最初的文章發表以來,社會進化論的批評者們就辯稱,社會進化論者們試圖解釋一切,卻往往最終什麼也沒有解釋清楚。

批評者們有一點顯然是正確的,就是沒有能通吃的社會發展指數。縱觀整個20世紀,指數創造者們想把各種各樣的主題納入自己的框架,卻往往使得不具備可操作性,而解決這個問題的努力,經常又使情況雪上加霜。例如,卡內羅的解決辦法是給他的指數增加越來越多的特性,結果,特性從1962年的8種,膨脹到1970年的618種,仍然還望不到明顯的盡頭。

本書中的指數並非試圖解釋一切,只專注一個問題:為什麼歐亞大陸西端的社會,在19世紀主宰了世界,而其在北美的殖民地,又在20世紀取代了它們。

這樣的專注有3點好處。它使得3種情況成為可能:(1)定義社會發展的核心概念時,頭腦中有這一特定問題;(2)選擇能直接證明核心概念,同時又合情合理、易於操作的特性;(3)設計能在時間的推移中度量變化的指數。

這些好處也使得我避免了許多摧毀了新進化論者的指數的困難。其中最重要的也許是棘手的分化概念。這個概念是從斯賓塞那裡傳承下來的,但幾乎不可能付諸實踐。由斯賓塞學說的分化概念發展而來的某些見解,在任何關於社會發展或社會進化的有用的定義中,都應佔有一席之地。而這種見解的確在我的指數中出現了,作為更廣泛的社會組織特性的一部分,通過城市規模而進行間接度量。然而,這裡提供的指數確保不會陷入麥圭爾(McGuire)在新進化論者對分化的研究中發現的那些陷阱。

同時,這個指數也避免了與任何特定的社會進化理論密切結合(相反的是,比如說,與卡內羅的量表分析倒是密切結合,而量表分析又是與直線發展的階段理論明顯相關聯的)。這個指數也同樣便於度量是否所有社會都的確是沿著卡內羅提出的路線發展的,或者自組織臨界性是否始終符合長期、大規模的社會變遷。

本章介紹的方法對於解決分析單位問題,也有一定的作用。這個問題曾令20世紀的社會進化論者痛苦不堪。這裡介紹的辦法,也使得在東方和西方各確定一個核心地帶,有了很大的靈活度,由社會發展水平來決定,而不是由它們的周邊區域來決定。

這對於通過城市規模這個變量間接度量的社會組織特性,也非常適用,儘管它並沒有完全解決能量獲取、戰爭能力和信息技術的單位定義問題。對於這些特性,仍然有可能有傾向性地確定一個核心,有意地將高分和低分的地區結合在一起,人為地製造出較低的總體分數。

在《西方將主宰多久》一書中,我將下面這個問題稱為“彭慕蘭問題”:歷史學家彭慕蘭注意到,認為歐洲在工業革命以前就已經比中國發達的歷史學者們,經常試圖以一種不相稱的比較來證明自己的論點,即以歐洲一小塊發達的核心地帶——通常包括英國和低地國家——與整個中國相比較。彭慕蘭指出,更相稱的比較,應當是將英國與長江三角洲比較,或者將整個中國與整個歐洲相比較。

我的指數應對彭慕蘭問題的主要辦法是要求分析必須清楚。表2.1清楚地顯示了在每個時間點上,哪個地方被認為是每個地區的核心地帶。該表允許批評者們挑戰定義,提出另外的核心地帶,並顯示出他們的修改將會如何改變分數。將假設暴露於挑戰和歪曲之下,給指數建設提供了一種較好的基礎,比試圖制定能應對一切可能性的規矩要好。

最後,說說定量分析的問題。長達50年的關於社會進化的數值方法的辯論,其主要教訓是辯論本身就跑題了。有些學者從原則上就反對定量分析的辦法,另一些學者反對定性分析的辦法也同樣是建立在原則的基礎上,但兩派學者都錯了。有些問題只能用定量的辦法來回答,而有些問題只適用於定性的辦法。如果“為什麼目前西方主宰世界”這個問題果真是一個關於社會發展的問題的話,那麼最好的辦法是定量分析,使用一個能向我們展示需要解釋的歷史輪廓的社會發展指數。