《周頌》大別分兩類:一、無韻的,二、有韻的。無韻的如《清廟》《維天之命》《維清》(此篇之禎字本祺字,故亦非韻),《昊天有成命》《時邁》《武》《賚》《般》皆是,半無韻的如《我將》《桓》是,此外都是有韻的。這些無韻半無韻的,文辭體裁和有韻的絕然不同,有韻的中間很多近於《大雅》《小雅》的,若這些無韻的乃是《詩三百》中孤伶仃的一類。大約這是《詩經》中最早的成分了。

《國語》以其中之《時邁》為周文公作,大約不對,《昊天有成命》一篇已出來了成王。但這些和那些有韻的《周頌》及《大雅》總要差著些時期。近寫《周頌》說一篇,即取以代講義。

《周頌說》(附論魯南兩地與《詩》《書》之來源)

凡是一種可以流行在民間的文學,每每可以保存長久,因為若果一處喪失了,別處還可保存;寫下的盡喪失了,口中還可保存。所以有些並沒有文字的民族,它的文學,每每流傳好幾百年下去,再書寫下來,其間並不至於遺失。至於那些不能在民間流行的文字,例如藏在政府的,僅僅行於一個階級中的,一經政治的劇烈變化,每每喪失得剩不下什麼。這層事實很明顯,不用舉例。照這層意思看《詩》《書》,《詩》應比《書》的保存可能性大。若專就《詩》論,我們也當覺得最不容易受政治大變動而消失或散亂者,是《國風》;最容易受政治大變動而消失或散亂者,是《頌》。誠然不錯,在口中流傳並不若於竹帛之文詞,容易改變,但難得因一個政治大變化喪失得乾淨;若保存在官府的事物,流動改變固難,一下子掉了卻很容易。《周書》《周詩》現在的樣子好不奇怪!《周書》出於伏生者,只有號為「武王伐紂」的兩篇,即《牧誓》《洪範》,和關於周公的十多篇,從《金縢》到《立政》,成王終康王即位的二篇,以下還只有涉及甫侯的一篇是西周,此外皆東周了。何以周公的份量佔這麼大?宗周百年中《書》的分配這麼不平均?再看《周詩》,《大雅》《小雅》《頌》中兩個大題目是頌美文武,稱道南國,二南更不必說。何以南國的份量佔這麼多?宗周百年中《詩》的分配這麼不平均?這都不能沒有緣故吧?或者宗周的《詩》《書》經政治的大變動而大亡佚,在南、魯兩處,文之守獻之存獨多些,故現在我們看見《詩》《書》顯出這個面目來?

現在且就《周頌》說。《周頌》有兩件在《詩經》各篇中較不同的事:一、不盡用韻,二、不分章。王靜安君以此兩事為頌聲之緩,皆揣想之詞,無證據可言。且《魯頌》有摹《周頌》處,《商頌》(實《宋頌》)更有摹《魯頌》《周頌》處。《魯頌》《商頌》皆用韻,是「頌」之一體可韻可不韻。大約韻之在《詩》中發達,由少到多。《周頌》最先,故少韻;《魯頌》《商頌》甚後,用韻一事乃普遍,便和《風》《雅》沒有分別了。又《魯頌》《商頌》皆分章,且甚整齊,如《大雅》《小雅》;是《周頌》之不分章,恐另有一番緣故。若如王君聲緩之說,《魯頌》《商頌》之長又要怎麼辦?王君意在駁儀征阮君之釋頌義,所以把這兩事這樣解了,其實阮君釋頌不特「本義至確」(王君語),即他謂三頌各章皆是舞容,亦甚是。王君之四證中,三證皆懸想,無事實;一證引《燕禮記·大射儀》,也不是證據,只是憑著推論去,拿他所謂禮文之繁證其聲緩。《儀禮》各儀因說得每每最繁,不止於這一事,且由禮繁亦不能斷其聲緩,蓋《時邁》一章奏時無論如何緩,難得延長三十四節,若必有這麼一回事,必是夾在中間,或首末奏之。又由聲緩亦不能斷定它不屬於舞詩。阮君把頌皆看做舞詩,我們現在雖不能篇篇找到它是舞詩之證據,但以阮君解釋之透徹,在我們得不到相反的證據時,我們不便不從他。因為頌字即是容字,舞乃有容,樂並無容,何緣最早之「頌」即出於本義之外?所以若從阮君釋頌之義,便應從阮君釋頌之用,兩件事本是一件事,至少在《周頌》中,即頌體之開始中,不應有「觚不觚」之感。現在細看《周頌》,實和《大雅》不同,《大雅》多敘述,《周頌》只是些發揚蹈厲之言,只到《魯頌》《商頌》才有像《大雅》的。金奏可以敘述,舞容必取蹈厲。若是《周頌》和《大雅》在用處上沒有一個根本的分別,斷乎不會有這現象的。

《周頌》在用韻上和《魯》《商》兩頌的分別應該由於先後的不同,《周頌》在詞語上和《大雅》的分別應該由於用處的不同,若《周頌》的不分章又該是由於甚麼緣故呢?我想《周頌》並非不分章。自漢以來所見其所以不分章者,乃是舊章亂了,傳經者整齊不來,所以才有現在這一面目。有三證:《左傳》宣十二年:「楚子曰武王克商,作頌曰:『載戢干戈,載橐弓矢,我求懿德,肆於時夏,允王保之。』又作《武》,其卒章曰:『耆定爾功。』其三曰:『敷時繹思,我徂維求定。』其六曰:『綏萬邦,屢本年。』」我們用《左傳》證《詩》有個大危險,即《左傳》之由《國語》出來本是西漢晚年的事,作這一番工作者,即是作《古禮》《古文尚書》《毛詩》《周官》之說者,其有意把它們互相溝通,自是當然。但《國語》原書中當然有些論《詩》《書》的,未必於一成《左傳》之後,一律改完,所以凡《左傳》和《毛詩》《周官》等相發明者,應該不取,因為這許是後來有意造作加入的材料;凡《左傳》和《毛詩》《周官》等相異或竟相反者,應該必取,因為這當是原有的成分,經改亂而未失落的。宣十二年這一段話和《毛義》不同,這當然不是後來造作以散入者。這一段指明《武》之卒章、三章、六章,此是一證。現在看《周頌》各篇文義,都像不完全的,《閔予小子》《訪落》《敬之》《小毖》或及《烈文》合起來像一事,合起來才和《顧命》所說的情節相合,此種嗣王踐阼之儀,不應零碎如現在所見《周頌》本各章獨立的樣子。又《載芟》《良耜》《絲衣》三篇也像一事,《載芟》是耕耘,《良耜》乃收穫,《絲衣》則收穫後燕享。三篇合起有如《七月》,《絲衣》一章恰像《七月》之亂,不過《七月》是民歌,此應是稷田之舞。又《清廟》以下數章,尤其現出不完全的樣子,只是它們應該如何湊起來,頗不易尋到端緒。此是二證。《魯頌》《商頌》雖然有演變,然究竟應該是繼續《周頌》者,果然《魯頌》《商頌》無不是長篇者,若把它們也弄得散亂了,便恰是現在所見《周頌》的面目。此是三證。外證有《左傳》宣十二年所記,內證有文義上之當然,旁證有《魯頌》之體裁,則《周頌》之本來分章,當無疑問。舞為事節最繁者,節多則章亦應多,乃反比金奏為短,不分章節,似乎沒有這個道理。至於在《詩三百》中《周頌》何以獨零亂得失了節章,當因《頌》只是保存於朝廷的,不是能「下於大夫」的,一朝國家亡亂,或政治衰敗,都可散失的。《國風》固全和這事相反,即《大雅》《小雅》也不像這樣專靠朝廷保存它的面目的。

如上所說,《周頌》不分章由於舊章已亂,傳它的人沒法再分出來,然則我們現在在《周頌》中可能找出幾件東西的頭緒來?可能知道現在三十一章原來是些什麼東西零亂成的?答曰:《周頌》零亂了,可以有三件事發生:一、錯亂,即句中之錯亂,及不同在一章之句之錯亂;二、次序之顛倒;三、章節之亡失。孟子引《詩》,「立我烝民,莫匪爾極」之下,尚有「不識不知,順帝之則」,今此語見《大雅·思文》篇中,「莫匪爾極」下乃「貽我來牟,帝命率育」兩句,不知誰是錯亂者,或俱是經過錯亂的。宣十二年傳,《武》之三章有「敷時繹思,我徂唯求定」,《武》之六章有「綏萬邦,屢豐年」,今《桓》在《賚》之前。至於各章不盡在三十一章,別有遺失,恐怕更不能免的了。所以若求在這三十一章中尋出幾個整篇來,是做不到的。但究竟是哪些篇雜錯在這三十一章中,還有幾個端緒可尋。

其一曰《肆夏》。《左傳》宣十二年:「武王克商,作頌曰:『載戢干戈,載橐弓矢,我求懿德,肆於時夏,允王保之。』」今在《時邁》,他章無可考。後來樂名《夏》或《大夏》者,恐是由此名流演。

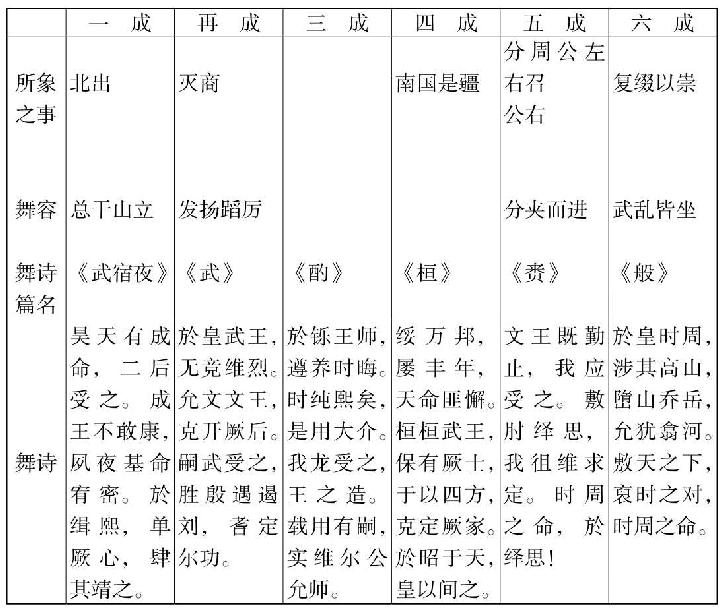

其二曰《武》,或曰《大武》。《左傳》宣十二年記其卒章、三章、六章中語,今在《武》《賚》《桓》三章中,他章無可考。據《左傳》宣十二年語,《武》乃克殷後作,所紀念者為武成之義,故莊王於此推論出《武》之七德來——禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和眾、豐財。《武》為儒者所稱道,在儒家的禮樂及政治的理論中據甚高的地位。王靜安君據《樂記》所記之舞容,從《毛詩》之次敘,把《大武》六章作成一表,其說實無證據,現在先錄其表如下:

他事不必論,即就舞容與舞詩比較一看,無一成合者,王君於六成之數每成之容,是從《樂記》的,於次敘是後《毛詩》的,但《毛詩》《周頌》之次敘如可從,何以王君明指之六篇別在三處,相隔極遠?故《毛詩》次序如可從,王說即不成立,《樂記》的話如可據,則《武》之原樣作《樂記》者已不可聞,他明明白白說:「有司失其傳。」現在抄下《樂記》此一節語,一覽即知其不可據。

賓牟賈侍坐於孔子,孔子與之言及樂,曰:「夫《武》之備戒之已入,何也?」對曰:「病不得其眾也。」(《武》謂周舞也,備戒擊鼓警眾,病猶憂也,以不得眾心為憂,憂其難也。)「詠歎之,淫液之,何也?」對曰:「恐不逮事也。」(詠歎淫液,歌遲之也。逮,及也。事,戎事也。)「發揚蹈厲之已蚤,何也?」對曰:「及時事也。」(時至《武》,事當施也。)「《武》坐致右,憲左,何也?」對曰:「非《武》坐也。」(言《武》之事無坐也。致,謂膝至地也。憲,讀為軒,聲之誤。)「聲淫及商,何也?」對曰:「非《武》音也。」(言《武》歌在正其軍,不貪商也。時人或說其義為貪商也。)子曰:「若非《武》音,則何音也?」對曰:「有司失其傳也,若非有司失其傳,則武王之志荒矣。」(有司,典樂者也。傳,猶說也。荒,老耄也。言典樂者失其說也,而時人妄說也。《書》曰,王耄荒。)子曰:「唯。丘之聞諸萇弘,亦若吾子之言也。」(萇弘,周大夫。)賓牟賈起,免席而請曰:「夫《武》之備戒之已久,則既聞命矣,敢問遲之遲而又久,何也?」(遲之遲,謂久立於綴。)子曰:「居,吾語女。夫樂者,像成者也;總干而山立,武王之事也;發揚蹈厲,太公之志也;《武》亂皆坐,周召之治也。(居,猶安坐也。成,謂已成之事也。總干,持盾也。山立,猶正立也。像武王持盾正立待諸侯也。發揚蹈厲,所以象武時也。武舞,像戰鬥也。亂,謂失行列也。失行列則皆坐,像周公、召公以文止武也。)且夫《武》,始而北出,再成而滅商,三成而南,四成而南國是疆,五成而分陝,周公左,召公右,六成復綴以崇(成,猶奏也,每奏武曲一終為一成。始奏象觀兵盟津時也,再奏象克殷時也,三奏象克殿有餘力而反也,四奏象南方荊蠻之國復畔者服也,五奏象周公、召公分職而治也,六奏象兵還振旅也。復綴,反位止也。崇,充也。凡六奏以充武樂也。)天子。夾振之而駟伐,盛威於中國也。(夾振之者,王與大將夾舞者振鐸以為節也。駟當為四,聲之誤也。武舞,戰象也。每奏四伐,一擊一刺為一伐。《牧誓》曰:「今日之事,不過四伐五伐。」)分夾而進,事蚤濟也;(分,猶部曲也。事,猶為也。濟,成也。舞者各有部曲之列,像用兵務於早成也。)久立於綴,以待諸侯之至也。(象武王伐紂,待諸侯也。)且女獨未聞牧野之語乎?(欲語以作武樂之意。)武王克殷反商,未及下車,而封黃帝之後於薊,封帝堯之後於祝,封帝舜之後於陳;下車,而封夏後氏之後於杞,投殷之後於宋,封王子比干之墓,釋箕子之囚,使之行商容而復其位。庶民弛政,庶士倍祿。濟河而西,馬散之華山之陽,而弗復乘;牛散之桃林之野,而弗復服;車甲釁而藏之府庫,而弗復用;倒載干戈,包之以虎皮;將帥之士,使為諸侯,名之曰『建櫜』。然後天下知武王之不復用兵也。(反商,當為及,字之誤也。及商,謂至紂都也。牧誓曰:「至於商郊,牧野。」封,謂故無土地者也。投,舉徒之辭也。時武王封紂子武庚於殷墟,所徙者,微子也。後周公更封而大之。積土為封,封比干墓,崇賢也。行,猶視也;使箕子視商禮樂之官賢者所處,皆令反其居也。弛政,去其紂時苛政也。倍祿,復其紂時薄者也。散,猶放也。桃林,在華山傍。甲,鎧也。釁,釁字也。兵甲之衣曰櫜,鍵櫜,言閉藏兵甲也。《詩》曰:「載櫜弓矢。」《春秋》傳曰:「垂櫜而入。」《周札》曰:「櫜之欲其約也。」薊或為續,祝或為鑄。)散軍而郊射,左射《狸首》,右射《騶虞》,而貫革之射息也;裨冕,搢笏,而虎賁之士說劍也;祀乎明堂,而民知孝;朝覲,然後諸侯知所以臣;耕藉,然後諸侯知所以敬:五者天下之大教也。(郊射,為射官於郊也。左,東學也,右,西學也。《狸首》《騶虞》所以歌為節也。貫革,射穿甲革也。裨冕,衣裨衣而冠冕也。裨衣,袞之屬也。搢,猶插也。賁,憤怒也。文王之廟為明堂制。耕藉,藉田也。)食三老五更於大學,天子袒而割牲,執醬而饋,執爵而酳,冕而總干,所以教諸侯之弟也。(三老五更,互言之耳,皆老人更知三德五事者也。冕而總干,親在舞位也。周名大學曰東膠。)若此,則周道四達,禮樂交道,則夫《武》之遲久,不亦宜乎?」

此節明明是漢初儒者自己演習武舞之評語。《牧誓》雖比《周誥》像晚出,卻還沒有這一套戰國晚年的話,後來竟說到「食三老五更於大學」,秦爵三老五更都出來了,則這一篇所述武容之敘,即使不全是空話,至少亦不過漢初年儒者之武。且裡邊所舉各事,如「聲淫及商」,可於《大雅》之《大明》《蕩》中求之;「發揚蹈厲,太公之志也」,在《大明》裡;「北出」在《篤公劉》《文王有聲》裡;「南國是武」在《崧高》裡,其餘詞皆抽像,不難在《大雅》中尋其類似。這樣的一篇《大武》,竟像一部《大雅》的集合,全不合《周頌》的文詞了。大約漢初儒者做他的理想的《大武》,把《大雅》的意思或及文詞拿進去,《樂記》所論就是這。不然,《武》為克殷之容,而「南國是式」,遠在成康以後,何以也搬進去呢?

其三曰《勺》。現在《毛詩》裡還有《酌》一篇。酌本即勺字之後文,猶裸之本作果,醴之本作豐,漢儒好加偏旁,義解反亂。《酌》篇即《勺》,歷來法家用之,勺字見《儀禮·燕禮》「若舞則勺」,《禮記·內則》有「十三年學誦《詩》舞勺,成童舞象,學則御」,熊安生謂即《勺》篇。

勺、韶兩字在聲音上古可通。勺與今在平聲之韶同紐,與在去聲之召小差,而此差只是由 到

到 ,珂羅倔倫君證此差通例在古代無有。勺以k收聲,韶以u,漢語及西洋語為例不少,珂羅倔倫君亦曾證宵藥等部乃去入之對轉(見他所著《漢語分析字典序》),我們試看以勺為形聲之字,多數在入,而約釣尥諸字在去聲,約且在《廣韻》與召同部。召與勺在聲音上既可同源,我們現在可假設召、勺之分由方言出,因韶之錯亂,而勺韶在後來遂為實有小異之名,蓋同源異流,因流而變,而儒者不之知也。今先看古書中韶、勺相連處,《荀子·樂論》:「舞韶歌舞。」孔子時尚未以歌舞為《武》《韶》之對待。(樂則韶舞四句,乃後人三代損益之說,決非《論語》舊文,別處詳論之。)而後人謂勺乃但雲舞,是舞韶者舞勺也。又《春秋繁露·質文篇》,以《勺》為周文公頌克殷之事,顯見《勺》與《武》關係之密切,唯《韶》可如此來源。與《武》為比,若果如《內則》所記為小舞,則不當屍此大用。又《漢書·董仲舒傳》引武帝詔,以為在虞莫盛於《韶》,在周莫盛於《勺》,此雖言其異,實是言其同類。大約《召》樂在魯地者,失而為不完之《勺》,遂有小實,然仍不忘其為周物,其流行故虞地者,仍用「召」名,遂與虞舜之傳說牽連,然仍可見其與《勺》同類,此例實證其通也。再看其相異:《周禮》韶、勺並舉,然《周禮》舉事物儘是把些不同類且相出入的事湊成者,如六書六詩,原是不別擇的大綜合,則一物在後來以方言而有二名,二名亦因殊方不盡同實者,被它當做兩事,初不奇怪。《荀子·禮論》亦雜舉韶、武、勺、濩、象、箭及八種樂器,然《荀子·禮論》類漢儒敷論,故多舉名物,不若《樂論》純是攻墨者之言,較為近古。《呂氏春秋·古樂》《音始》兩篇舉樂舞之名繁多,獨不及《勺》,而舉九招之名。如此看去,由召流為勺看,在魯失其用而有大號,由召流入虞者,仍用韶名,樂舞唐大,而被遠稱。這個設定似乎可以成立。加偏旁既多是漢儒事,則韶之原字必為召,招更是後起之假借字了。此說如實,則今《詩》中至少尚有《韶》之一章。召字為樂之稱,准以夏頌文王,武頌武王,舞名皆是專名之例,得名當和召公為一事。孔子對於《韶》《武》覺得《韶》能盡美盡善,《武》卻只能盡美,未能盡善,當是由於《韶》之作在《武》後,青出於藍而勝於藍。且《武》紀滅商,陳義總多是些征伐四國、戎商必克的話,《韶》之作乃在周室最盛的時候,當是較和平的舞樂,用不著甚多的干戈戚斧。《內則》鄭註:「先學勺,後學象,文武之次也。」孔疏:「舞《勺》者,熊氏雲,言十三之時,學此舞《勺》之文舞也。成童舞象者,成童謂十五以上,舞象謂舞武也。熊氏雲,謂用干戈之小舞也,以其年尚幼,故用文武之小舞也。」孔子對此文舞遂稱曰盡善,對彼武舞還以為不能盡善。《雅》《頌》在孔子時之魯國本已亂了,大約由於喪失、改作及借用。《論語》:「子曰,吾自衛及魯,然後樂正,《雅》《頌》各得其所。」則必以先已經不得其所。又,三家者以雍徹,子曰:「相維辟公,天子穆穆,奚取於三家之堂!」則已把《周頌》借用到他事。《韶》並已亡於魯,《論語》:「子在齊聞《韶》,三月不知肉味,曰:『不圖為樂之至於斯也。』」孔子適齊在年三十五以後,見《孔子世家》,若《韶》還存在魯國,孔子不會到了齊始聞到,樂得那樣。《韶》之大體及本體雖早亡,但從這一個名字流行下來的卻不少。在魯儒家有《勺》舞,在齊有《徵招》《角招》之樂,《孟子·梁惠王下》:「景公說,大成於國,出捨於郊,召大師曰,為我作君臣相樂之樂,美《徵招》《角招》是也。」《韶》如是稱道召公,則此處《徵招》《角招》為君臣相樂之樂,去初義還不遠。召公之後召虎戡定南國,《韶》樂當可行於南國,後來《韶》既與南國有相干,則南國或有此名之遺留;果然《楚辭》中存《招魂》《大招》兩篇。這裡這個招字當即是《徵招》《角招》的招字,《大招》不如此解乃不詞。《招魂·敘》上有「乃下召曰」,遂把《招魂》之招作為動字,不知《敘》和《招魂》本文全不相干,且矛盾,《招魂》本文勸魂歸家,東西南北俱不可止,《敘》乃言下召之使上天,明是有人將這一篇固有之禮魂之歌,硬加在屈原身上,遂造作這一段故事作敘(楚賦中如此例者不一,《高唐》《神女》之敘與本文都不相干)。《呂覽·古樂篇》《周禮·春官·大司樂》,皆載《九招》之名,是由召而出;以招名者,在戰國至漢初年多得很了。至於後人何以把《韶》加在虞身上,大約由於虞地行《韶》之一種流變,遂以為是出自虞地之先人者。李斯《上秦王書》「鄭衛桑間,韶虞舞象者,異國之樂也」,指明了它的流行地了。

,珂羅倔倫君證此差通例在古代無有。勺以k收聲,韶以u,漢語及西洋語為例不少,珂羅倔倫君亦曾證宵藥等部乃去入之對轉(見他所著《漢語分析字典序》),我們試看以勺為形聲之字,多數在入,而約釣尥諸字在去聲,約且在《廣韻》與召同部。召與勺在聲音上既可同源,我們現在可假設召、勺之分由方言出,因韶之錯亂,而勺韶在後來遂為實有小異之名,蓋同源異流,因流而變,而儒者不之知也。今先看古書中韶、勺相連處,《荀子·樂論》:「舞韶歌舞。」孔子時尚未以歌舞為《武》《韶》之對待。(樂則韶舞四句,乃後人三代損益之說,決非《論語》舊文,別處詳論之。)而後人謂勺乃但雲舞,是舞韶者舞勺也。又《春秋繁露·質文篇》,以《勺》為周文公頌克殷之事,顯見《勺》與《武》關係之密切,唯《韶》可如此來源。與《武》為比,若果如《內則》所記為小舞,則不當屍此大用。又《漢書·董仲舒傳》引武帝詔,以為在虞莫盛於《韶》,在周莫盛於《勺》,此雖言其異,實是言其同類。大約《召》樂在魯地者,失而為不完之《勺》,遂有小實,然仍不忘其為周物,其流行故虞地者,仍用「召」名,遂與虞舜之傳說牽連,然仍可見其與《勺》同類,此例實證其通也。再看其相異:《周禮》韶、勺並舉,然《周禮》舉事物儘是把些不同類且相出入的事湊成者,如六書六詩,原是不別擇的大綜合,則一物在後來以方言而有二名,二名亦因殊方不盡同實者,被它當做兩事,初不奇怪。《荀子·禮論》亦雜舉韶、武、勺、濩、象、箭及八種樂器,然《荀子·禮論》類漢儒敷論,故多舉名物,不若《樂論》純是攻墨者之言,較為近古。《呂氏春秋·古樂》《音始》兩篇舉樂舞之名繁多,獨不及《勺》,而舉九招之名。如此看去,由召流為勺看,在魯失其用而有大號,由召流入虞者,仍用韶名,樂舞唐大,而被遠稱。這個設定似乎可以成立。加偏旁既多是漢儒事,則韶之原字必為召,招更是後起之假借字了。此說如實,則今《詩》中至少尚有《韶》之一章。召字為樂之稱,准以夏頌文王,武頌武王,舞名皆是專名之例,得名當和召公為一事。孔子對於《韶》《武》覺得《韶》能盡美盡善,《武》卻只能盡美,未能盡善,當是由於《韶》之作在《武》後,青出於藍而勝於藍。且《武》紀滅商,陳義總多是些征伐四國、戎商必克的話,《韶》之作乃在周室最盛的時候,當是較和平的舞樂,用不著甚多的干戈戚斧。《內則》鄭註:「先學勺,後學象,文武之次也。」孔疏:「舞《勺》者,熊氏雲,言十三之時,學此舞《勺》之文舞也。成童舞象者,成童謂十五以上,舞象謂舞武也。熊氏雲,謂用干戈之小舞也,以其年尚幼,故用文武之小舞也。」孔子對此文舞遂稱曰盡善,對彼武舞還以為不能盡善。《雅》《頌》在孔子時之魯國本已亂了,大約由於喪失、改作及借用。《論語》:「子曰,吾自衛及魯,然後樂正,《雅》《頌》各得其所。」則必以先已經不得其所。又,三家者以雍徹,子曰:「相維辟公,天子穆穆,奚取於三家之堂!」則已把《周頌》借用到他事。《韶》並已亡於魯,《論語》:「子在齊聞《韶》,三月不知肉味,曰:『不圖為樂之至於斯也。』」孔子適齊在年三十五以後,見《孔子世家》,若《韶》還存在魯國,孔子不會到了齊始聞到,樂得那樣。《韶》之大體及本體雖早亡,但從這一個名字流行下來的卻不少。在魯儒家有《勺》舞,在齊有《徵招》《角招》之樂,《孟子·梁惠王下》:「景公說,大成於國,出捨於郊,召大師曰,為我作君臣相樂之樂,美《徵招》《角招》是也。」《韶》如是稱道召公,則此處《徵招》《角招》為君臣相樂之樂,去初義還不遠。召公之後召虎戡定南國,《韶》樂當可行於南國,後來《韶》既與南國有相干,則南國或有此名之遺留;果然《楚辭》中存《招魂》《大招》兩篇。這裡這個招字當即是《徵招》《角招》的招字,《大招》不如此解乃不詞。《招魂·敘》上有「乃下召曰」,遂把《招魂》之招作為動字,不知《敘》和《招魂》本文全不相干,且矛盾,《招魂》本文勸魂歸家,東西南北俱不可止,《敘》乃言下召之使上天,明是有人將這一篇固有之禮魂之歌,硬加在屈原身上,遂造作這一段故事作敘(楚賦中如此例者不一,《高唐》《神女》之敘與本文都不相干)。《呂覽·古樂篇》《周禮·春官·大司樂》,皆載《九招》之名,是由召而出;以招名者,在戰國至漢初年多得很了。至於後人何以把《韶》加在虞身上,大約由於虞地行《韶》之一種流變,遂以為是出自虞地之先人者。李斯《上秦王書》「鄭衛桑間,韶虞舞象者,異國之樂也」,指明了它的流行地了。

其四曰《象舞》,《毛詩序》在《頌》一部分,雖然說得不大明晰,但還沒有甚支離的話,且頗顧到詩本文,或者其中保存早年師說尚多,不便以其晚出及其為古文學一套中物而抹殺(《毛詩》實是古文之最近情理者,不泰不甚,或本有淵源,為古文學者竊取加人其系統內,說別詳)。我們如用毛說,則《維清》為象舞之一章。《呂覽·古樂篇》:「成王立,殷民反,命周公踐伐之,商人服象為虐於東夷,周公遂以舞逐之,至於江南,乃為三象,以嘉其德。」商地本出象舞,近人已得證據,像舞應是商國之舊,或者周初借用商文化時取之,熊安生以為即在《武》中,未必有本。又春秋時有萬舞,《左傳》記其行於楚:「子反欲蠱文夫人,為館於其倜,而振萬焉。」《詩經·邶風·簡兮》記其行於衛:「簡兮簡兮,方將萬舞。」《商頌》記其行於商:「萬舞有奕。」或亦是商國之書,遠及南服,未知和象舞有關係否?

其五曰嗣王踐阼之舞,此舞之名今不知,或可於傳記中得到。《閔予》《訪落》《敬之》三篇及《烈文》,均應是這個作用。我不是說這四篇應該合起來屬一篇,但這四篇中必有如何關係,這四篇都不是單獨看便能完全了意思的。現在把《書·顧命》及《詩·閔予小子》《訪落》《小毖》《烈文》《敬之》抄在下面,一校便知嗣王踐祚之容,當甚繁長。

唯四月,哉生霸,王不懌……王曰:「烏乎,疾大漸唯幾,病日臻,既彌留,恐不獲誓言嗣,茲予審訓命女:昔君文王武王,宜重光,奠麗陳教則,肄肄不違,用克達殷,集大命。在後之侗,敬御天威,嗣守文武大訓,無敢昏逾。今天降疾,殆弗興弗悟,爾尚明時朕言,用敬保元子釗,弘濟於艱難,柔遠能邇,安勸小大庶邦。思夫人自亂於威儀,爾無以釗冒贛於非幾。」茲既受命,還出,綴衣於庭。越翌日,乙丑,成王崩。太保命仲桓南、官髦、俾爰、齊侯呂伋以二千戈,虎賁百人,送子釗於南門之外。……越七日,癸酉……王麻冕服裳,由賓階躋。……太史秉書由賓階躋,御王冊命。曰:「皇后憑玉幾,道揚末命,命女嗣訓,臨君周邦,率循大卞,燮和天下,用答揚文武之光訓。」王再拜興,答曰:「眇眇予末小子,其能而亂四方,以敬忌天威。乃受同、瑁。王三宿三祭三宅,上宗曰饗,大保受同,降盥,以異同,秉璋以酢,授宗人同,拜,王答拜,太保受同,祭嚌宅授宗人同,拜,王答拜,大保降,收,諸侯出廟門俟。王出在應門之內,大保率四方諸侯入應門左,畢公率東方諸侯入應門右,皆布乘黃朱,賓稱奉圭兼幣。曰:「一二臣衛,敢執壤奠。」皆再拜稽首。王義嗣德,答拜,大保及芮伯成進相揖,皆再拜稽首。曰:「敢敬告天子,皇天改大邦殷之命,唯周文武誕受羑若,克恤西土,唯新陟王畢協賞罰,戡定厥功,用敷遺後人休。今王敬之哉。張皇六師,無壞我高祖寡命。」

以下《康王之誥》(《康王之誥》是報書,然詞義同上)。

王若曰:「庶邦侯甸男衛,唯予一人釗報告,昔君文武丕平,富不務咎,底至齊,信用昭明於天下,則亦有熊羆之士,不二之臣,保乂王家,用端命於上帝,皇天用訓厥道,付畀四方,乃命建侯樹屏,在我後之人。今予一二伯父,尚胥暨顧綏,爾先公之臣,服於先王,雖爾身在外,乃心罔不在王室,用奉恤厥若,無遺鞠子羞。」群公既皆聽命,相揖趨出。王釋冕,反喪服。

閔予小子,遭家不造,嬛嬛在疚。於乎皇考,永世克孝。念茲皇祖,陟降庭止,維予小子,夙夜敬止。於乎皇王,繼序思不忘。

訪予落止,率時昭考,於乎悠哉,朕未有艾。將予就之,繼猶判渙,維予小子,未堪家多難。紹庭上下,陟降厥家,休矣皇考,以明保其身。

予其懲而毖後患。莫予荓峰,自求辛螫。肇允彼桃蟲,拚飛維鳥,未堪家多難,予又集於蓼。

烈文辟公,錫茲祉福,惠我無疆,子孫保之。無封靡於國邦,維王其崇之,念茲戎功,繼序其皇之。無競維人,四方其訓之,不顯唯德,百辟其刑之。於乎,前王不忘。

敬之敬之,天維顯思,命不易哉。無曰高高在上,陟降厥士,日監在茲。維予小子,不聰敬止,日就月將,學有緝熙予光明。佛時仔肩,示我顯德行。

以上的排列,並非說《周頌》這幾篇便是可以釋《顧命》的,也不是說這幾篇是和《顧命》同一事,也不是說《周頌》這幾篇原來是一件,不過把這兩事列在一起看,《周頌》這幾篇的作用才更明白。

其六曰稷田之舞。《載芟》《良耜》《絲農》三篇屬之。《絲衣》一篇尤像《豳風·七月》末章。稷田是當時的大事,自可附以豐長之舞容。

此外必尚有其他殘篇在《周頌》內,只是此時,或者永遠,尋不出頭緒來了。

約上文而言之,《周頌》不分章非原不分章,乃是「不得其所」之後零亂得不分章。其所以在《三百篇)中獨遭這個厄運者,由於這些事物的本體原是靠政府保存的,政治大變動便大受影響。只剩了些用舊名而變更成了新體的各種舞樂在民間了。東漢末年文化遠高於西週末年,然靈帝以後之大亂,弄得中原眾樂淪亡,魏武平荊州,獲杜夔,善八音,常為漢雅樂郎,尤悉樂事。於是以為軍謀祭酒,使創定雅樂。東漢之亂尚至如此,遑論西周之亡?

大約《周頌》可分三類,一無韻者,二有韻之短章,三有韻之長章,文辭各不同。

上文中涉及兩事,心中尋繹起來覺得關涉頗大者:一、西周亡時是怎麼個樣子?二、《風》《雅》《頌》中關係南者何以這樣大?西周亡時,大約是把文物亡得幾乎光光淨淨。因亡國而遷都,都不是能搬著文物走的,永嘉之亂,沒有搬出什麼東西到建業來;靖康南渡,沒有搬出什麼東西到臨安來。東晉文化只靠吳國的底子。南宋文化只靠江南諸軍內的底子。照例推去,則宗周之亡,至少應該一樣損失文獻,遑論平王以殺父之嫌,申侯以弒君之罪,自取滅亡之後,更不能服人的。《小雅·正月》《雨無正》兩篇,記載周既東之初年景況,一望而知當時的周王竟成流離之子,則《詩》《書》《禮》《樂》帶不出來,是當然的。而據周故地者,先是野蠻的犬戎,後是稱中國為蠻夏的戎秦,其少保存勝國文物更不必說。所以現在所見《詩》《書》關於西周者,應該別有來源處,斷不能於既東之周室求之。那麼。來源處在哪裡?我想,一是南國,二是魯。

先說南國。照上文說,韶樂與召公當有一種關係,如《武》之於武王。

《頌》中既有勺一章,則《頌》和南國當不是沒有關係的。

就《小雅》論,說到地名人名,涉及南國者不少。《出車》所記是北伐,而北伐之人是南仲,此詩是「 狁於夷」後「薄言旋歸」者,彷彿當時移鎮南之師以為北征。《六月》之尹吉甫不知即是《大雅·常武》之尹否,若是,則伐

狁於夷」後「薄言旋歸」者,彷彿當時移鎮南之師以為北征。《六月》之尹吉甫不知即是《大雅·常武》之尹否,若是,則伐 狁至於太原之人,也曾有事於東南。方叔之方應在西周境內,故

狁至於太原之人,也曾有事於東南。方叔之方應在西周境內,故 狁來侵,則侵鎬及方,薄伐

狁來侵,則侵鎬及方,薄伐 狁,則往城於方;《采芑》中以方叔南征,又若移直北之師以為平南。《四月》所記又是「滔滔江漢」,《瞻彼洛矣》亦是東都之詩,《鼓鍾》又有「淮水湝湝」之語,《魚藻》有「王在在鎮」之文,然這可是遙祝之語。《小雅》中有地方性之詩,只伐

狁,則往城於方;《采芑》中以方叔南征,又若移直北之師以為平南。《四月》所記又是「滔滔江漢」,《瞻彼洛矣》亦是東都之詩,《鼓鍾》又有「淮水湝湝」之語,《魚藻》有「王在在鎮」之文,然這可是遙祝之語。《小雅》中有地方性之詩,只伐 狁涉及西周,其餘皆在南國,或東周區域之內;所記之事,除燕享相見的禮儀外,幾乎大多數是當周室之衰,士大夫感於散亡離亂之詞。《大雅》稱述周先德及克殷功烈者頗多,但除去涉及文、武者外,所指地名人名都關涉南國及東周諸侯者。《崧高》之中伯,《江漢》之召虎,《常武》之南仲,乃及《烝民》中「城彼東方」之仲山甫,皆是南國重要人物;即《韓奕》之韓侯,雖未記其涉南國事,但韓亦近洛,只到《召旻》,宗周既亡,所思亦是召公之烈。《大雅》自《烝民》以下無不涉南國者。如此看來,《大雅》《小雅》之流傳和南國當有一段因緣。

狁涉及西周,其餘皆在南國,或東周區域之內;所記之事,除燕享相見的禮儀外,幾乎大多數是當周室之衰,士大夫感於散亡離亂之詞。《大雅》稱述周先德及克殷功烈者頗多,但除去涉及文、武者外,所指地名人名都關涉南國及東周諸侯者。《崧高》之中伯,《江漢》之召虎,《常武》之南仲,乃及《烝民》中「城彼東方」之仲山甫,皆是南國重要人物;即《韓奕》之韓侯,雖未記其涉南國事,但韓亦近洛,只到《召旻》,宗周既亡,所思亦是召公之烈。《大雅》自《烝民》以下無不涉南國者。如此看來,《大雅》《小雅》之流傳和南國當有一段因緣。

《大雅》《小雅》不儘是西周詩,有確切之內證。《正月》「赫赫宗周,褒姒滅之」;《雨無正》「周宗既滅」,猶雲宗周既滅;《召旻》「昔先王受命,有如召公,日辟國百里,今也日蹙國百里」,從此可知《大雅》《小雅》決不是全數出自西周的。又如上節所舉事實,南國成分佔這麼多,若是出於西周,不會如此偏重南國。宗週三百年間文獻,為什麼要偏於厲、宣兩朝之一隅?又《大雅》《小雅》之記喪亂,就辭義看去,許多已是「亡國之音哀以思」,至少也是出於兩代的政景,故這些雖未指明南地的,也只能出於南國或東周之初。從這些事實上我們可以斷定《大雅》中總有不少一部分是由南國傳下的。至於《大雅》之述先烈,《小雅》之記禮樂,也許是從南國出來,也許是從東周保存故周禮樂最多的魯國出來,也許春秋初其他列國中還有些保存的,現在未能決定;不過《鼓鍾》明言「鼓鍾欽欽,鼓瑟鼓琴,笙磬同音,以雅以南,以籥不僭」,雅南配合在一起,則其中關係之大,恐有過於我們上文所敘者。《大雅》《小雅》各篇,以時代論,集在宣、幽、平時代如此多;以地方論,集在南國徐、淮如此多;以事跡論,集在南國拓土上如此多;以感情論,集在政亂國破上如此多,若把這麼一套作為宗周遺物,則由文王算起,大約宗周有三百年,即令前半詩體不發達,也何至有這樣的分配?若看做大部分自南國出,這樣時代地方事跡分配不平之怪狀,都可釋然了。

《風》中之《周南》《召南》同明指南地,且看它是何時詩,何地詩。二《南》中之地名,有河、汝、江、漢,南不逾江,北不逾河,西不涉岐周任何地名,當是黃河南,長江北,今河南中部至湖北中部一帶。二《南》中之時代,有《何彼穠矣》篇中「平王之孫」一語,證其下及春秋初世;有《甘棠》一篇中「召伯所茇」一語,證其後於《召虎》多少年,這一篇恐正如《大雅》之《召旻》,因喪亂而思先烈;又《汝墳》一篇也言「王室如毀」,恰是在《風》中對待在《雅》中《正月》《十月》《雨無正》等篇者。《南》《雅》之相對已如此合符,至於詞句中相同處更多,不待盡舉,且有連著幾句同者,如「喓喓草蟲,趯趯阜螽。未見君子,憂心忡忡。既見君子,我心則降」,同見《小雅·出車》《召南·草蟲》。又《毛序》論變風「發乎情止乎禮義」之說,實在只有在二《南》可通,邶、鄘、衛、王、鄭、齊、陳都包括很多並沒有節制的情詩。二《南》之作用實和其他《國風》有些不同:第一,二《南》的情詩除《野有死麇》一篇都是有節制的;第二,二《南》中不像是些全在庶人中的詩,已經上及士大夫的環境和理想;第三,二《南》各篇,如《關雎》為結婚之樂,《樛木》《螽斯》為祝福之詞,《桃夭》《鵲巢》為送嫁之詞,皆和當時體制有親切關係,不類其他《國風》詠歌情意之詩,多並不涉於禮樂。《小雅》的禮樂在燕享相見成室稱祝等。二《南》的禮樂在婚姻備祀(《采蘩》《采蘋》)成室稱祝等,禮樂有大小,而同是禮樂。《南》之不同於《風》而同於《雅》者既如此多,則說《南》《雅》當是出於一地之風氣,可以信得過去了。

說到此,不由不問南國究竟是怎麼一回事了。周室之興,第一步是征服了西方,所謂伐密伐崇戡黎者。這時候文王對於諸夏,僅做到斷虞芮之訟而已。第二步是東出,武王只做到了誅紂,祿父還是為商主,只把管蔡重兵監著罷了。到周公乃真滅商,以封曹、衛、魯、燕等國。成王時又北出滅唐,以封唐叔。記南國開闢事最早見者是「昭王南征不復」,其前在成康時如何形狀,現在全無明文可見。《大雅》《小雅》開闢南國各詩,《毛序》皆歸之宣王時,但《國語》載宣王事多非善歌,既敗於姜氏之戎,又喪南國之師,又興魯難。厲王和幽王並稱,當是戰國時事,厲王只是嚴厲,為國人所逐,彼時之周尚強大,能將熊渠之王號去之,或南征各篇上及厲王,也甚可能者。周之開南國當是很長久的事,南至江漢,封建諸姬,至楚興乃盡滅之(《左傳》:漢陽諸姬,楚實盡之),這樣子決不是一時的事。在周朝最盛的時代開闢了一片新疆土,成了殖民行軍的重地,又接近成周,自然可以發達文化。這一片地有直屬於王室者,有分封諸侯者,直屬於王室者曰周南,分封諸侯統於召伯者曰召南,在這一片地殖民之士大夫所用禮樂,自然可以來自宗周,也可出於諸夏,也不免有些自己的製作。及宗周政變,這些地方大約也很受些影響,平王帶著弒父弒君的罪名來居雒,實在做不出共主的局面來,這些文物的南國,當不能如厲、宣時之盛。不過在楚未大時,尚能保持其文物,至周莊王末年,楚始強大,伐申成隨,弄得周人戍申責隨,從此不久,楚武文兩世幾乎把南國盡滅了,江漢間姬姓的勢力完全失了。成隨後四五十年間,楚逼中國之勢更大,齊桓公遂稱伯伐楚,宋襄、魯僖、晉文繼續對付南來之逼迫,為春秋之最大事件,晉兩次受伯,一次以義和輔周之東遷,一次以重耳城濮之敗楚,兩事在周史上重要相等。周之宗亡於犬戎,周所封建之南國滅於楚,所謂南國之壽命大約從西周的下半到平王都洛後六七十年間,總也有百多年至百五十多年的歷史。

以上一段不是牽引的話,乃就《史記·周本紀》《楚世家》《十二諸侯表》《左傳》《國語》及《詩》之本文輯合起來的。南國之解既稍清楚,有一謬說可藉以掃除者,即周、召分伯一左一右陝西陝東之論。周公稱王滅殷,在武王成王間,其時之召公奭只是一個大臣,雖《君奭》篇中亦不見它和南國有何相干。開闢南國是後起事,那時召伯虎為南國之伯,去召公奭不知有幾世了。周室既亂,南國既亡,召伯之遺愛猶在,南國之衰歷歷在《周南》《召南》、大、小《雅》中見之。亡於楚後,南人文化尤為中原所稱,如《論語》:「南人有言,人而無恆,不可以作巫醫,信夫。」又如《中庸》:「南方之強也,而君於居之。」到孟子時才以南為楚而詆之,忘其為文物之遺,猶之東晉人仍謂中原人士為「先帝遺民」,宋齊以後並北地漢人亦稱為索虜矣。南國之孑遺,他的功烈也在人口及詩中。秦時始以陝分中國為二。儒者忘了歷史,遂把召公奭、召伯虎混為一人,以至於東征之周公,平南之召伯,作為同時,更從秦人關內關外之觀念,以陝分二伯。漢初儒者實不知史事,司馬遷說:「學者皆稱周伐紂,居洛邑,綜其實不然,武王營之,成王使召公卜居,居九鼎焉,而周復都豐鎬。至犬戎敗幽王,周乃東徙於洛邑。」西周東周且不知,自然會把召公奭、召伯虎混了的。又戰國人造《牧誓》,把一切西方南方蠻族加入師中,不知周人自讚他的文王之詩,也不敢說這些大話,只舉他伐崇懷虞芮而已。

《書》中有《甫刑》一篇,和其他周書都不是一類,且時代前邊接不上周公成王那一大堆,後邊接不上文侯之命,來源頗可疑。《詩》中有「生甫及申」語,皆「南國是式」者,《甫侯》既是南國之一,《甫刑》又記苗事,當亦是南國典書之孑遺者。

南國而外,《詩》《書》從魯國出來的必很多。魯國和儒者的關係,儒者和六藝的關係,是不能再密切的了。戰國初年的儒學,多是由所謂七十子之徒向四方散佈,漢初年的儒學,幾乎全是從齊魯出來,這些顯然的事實還都是後來的。我們且去看《詩》《書》在早年如何流行。《左傳》昭二年,晉侯使韓宣子來聘,觀書於太史氏,見《易象》與《魯春秋》,曰:「《周禮》盡在魯矣,吾乃今知周公之德,與周之所以王也。」這句話裡有一矛盾處,《書》之用為泛名,《經》傳皆曰書,是甚後的事,襄昭之世尚不至此。《論語》中尚且以《書》為今所謂《尚書》之專名,則觀《書》只能觀出所謂《周書》者來,不能觀出《易象》與《魯春秋》來。又《易》和儒學、魯國之關係最淺,《論語》不曾提及《易》一字(今流行本「五十以學易」,本是古文所改,原作亦,從下讀,引見《經典釋文》),而《易》之傳授見於《儒林傳》者,和《易》之作用見於《左傳》等者,均不和儒家相涉。是《易》之入儒當為漢代事(另論),和周公無干。《春秋》比附於周公,又是古文學之偽說,前人辨之已詳。此處「見《易象》與《魯春秋》」,顯是為古文學者從《國語》裡造出《左傳》來的時侯添的,以證其古文說,而不知和上文觀《書》之書字矛盾。這樣看來,見《易象》與《魯春秋》,應是為古文學者加入者,原文只是觀《書》於太史氏,遂感於《周禮》盡在矣。伏生所傳《周書》有《牧誓》《洪範》《金縢》《大誥》《康誥》《酒誥》《梓材》《召誥》《雒誥》《多士》《無逸》《君奭》《多方》《立政》《顧命》《費誓》《呂刑》《文侯之命》《秦誓》各篇。《牧誓》《洪範》出來應甚後,文詞甚不合,《牧誓》已是弔民伐罪之思想,和《詩》所記殷周之際事全不同,《義解》當和《湯誓》《甘誓》同出戰國,為三代造三誓以申其弔民伐罪之論。《洪範》更是一套雜學,有若《呂氏春秋》之目錄。《周書》的前端兩篇如此,後端則《費誓》已經余永粱先生考證其非伯禽時物,應和《魯頌》同涉僖公;《呂刑》一篇,上文已說其可出於南國;《文侯之命》《秦誓》已是春秋時物,當另有來源。且以秦之介乎蠻夷間,斷難流傳其文書於河山以東,恐怕這是伏生故為秦博士,由他傳《書》的痕跡。至於中間由《金縢》《大誥》至《立政》十二篇,都是說周公成王間事,誠可由此感覺到「《周禮》在魯,周公之德,與周之所以王也」。然則韓宣子之言,即《周書》大部分出於魯國之證。又《大誥》乃周公稱王東征之始,《立政》乃周公將老歸政成王之書,周公佔這麼大的成分,《周誥》幾乎全成了周公之誥,《周書》幾乎全成了周公之書。《周書》中這樣德重周公,何以《雅》《頌》中不及周公一字,《詩》《書》相反若此?且《金縢》裡邊的話,只有周公之黨與裔可以這樣說,宗週三百年中尤其不能獨有周公居東數年的話語為大典章,則今伏生所傳《周書》之不能出於宗周,可以無疑;而伏生所傳《周書》大部出於魯,即出於周公之黨與裔,亦可信矣。然則《周書》只是魯書,入戰國而首尾附益了幾篇,有來自別一源者,有是儒者造作者,以成伏生入漢所傳。

《詩》中可疑為魯者,為《豳風》。我一向相信豳應在岐周,但現在有三事使我不得不改信《豳風》是魯傳出。一、《金縢》既不能不信其為魯國所出了,偏偏《金縢》中有一解釋《鴟鴞》之文,異常不通。《鴟鴞》本是學鳥語的一首詩,在中國文學中有獨無偶,而《金縢》中偏把它解作周公管蔡間事,必是《鴟鴞》之歌流行之地與《金縢》篇產生之地有一種符合,然後才可生這樣造作成的「本事」。二、《左傳》襄二十九:「吳公子札來聘……為之歌《豳》,曰:美哉蕩乎,樂而不淫,其周公之東乎!」果然周公之名在詩中只見於此處,而《東山》征戍之歎音,「無使我公歸兮」之欲願,皆和周公之東情景符合。至於《七月》中詞句事節頗同《雅》《頌》,亦可緣魯本是周在東方殖民之國,其保有周之故風,應為情理之常。三、《呂氏春秋·音初》篇:「乃作為破斧之歌,實始為東音。」今《破斧》正在《豳風》,雖附麗之事,不與《呂覽》所記者同,然調子卻是那個調子。有此三證,則《豳風》非出於豳,乃出於宗周在東方殖民之新豳,當是可以成立的了。至於《雅》《頌》中有專自魯國出來者否,未可知。

除南魯兩地而外,為《詩》《書》之出產地者,尚有宋。箕子之守朝鮮,實以相土時即有遼東(《商頌》:「相土烈烈,海外有截。」),故宗周雖亡,猶可保守東疆,如晉宋南遷,只以遼東文化不發達,後來乃忘了這一段故實。微子朝周,實等於劉姓宗室向王莽獻符命,所謂殷有三仁之中,竟有他來陪襯比干箕子,當是他的後代宋國的話。殷在亡國時,疆土大,勢力也大,牧野之戰,「殷商之旅,其會如林」,雖把紂殺了,武庚猶在商國。及周公居東,三年經營,才能滅商。遷商頑民,到底不能絕殷祀,並用些恭維話,稱商之德,安諸夏之心。宋不用姓,亦無封爵之號。周朝的習慣,男子稱氏,女子稱姓,然子並非姓,宋國女子以子為號,與箕子之子,公子之子,當是同源。至於公之一辭,本是諸侯及周室大夫之泛稱,《詩》《書》所記都這樣,侯伯子男乃是封建之號(此一說別詳)。所以宋在立國上本有些不同於諸侯者,在遺訓上當有些承受自前者,然商之文物,數次被周人掃蕩一空,宋在初年當沒有若何的事物可記。到春秋時,中國之局面大變,周室等於亡國,中原無有力之共主,而戎狄南侵,至於鄭衛,荊楚北窺,盡有南國,諸夏文化幾乎又要遭一場大厄,齊桓拿這些號召做了一番霸業,宋襄公跟著又恢復他的國族主義了。《商頌》即成於此時,若末篇《殷武》,直說襄公伐楚的事業,這本是三家舊說,趙宋人有信之者,而羅泌考證,以荊楚一詞並非商舊,更是明切。《商頌》既為《宋頌》,則《商頌》必自宋出,若《書》中之宋國成分,則當於《商書》中求之。《湯誓》疑是戰國時為弔民伐罪論者做的,可別論;《盤庚》三篇文詞不如《周誥》古,而比其他虞夏商周書都古,疑是西週末宋人所追記前代之典。若《高宗肜日》《西伯戡黎》《微子》三篇,以文詞論,當更後。高宗是儒者所稱「三年之喪」一義之偶像,西伯之稱當是宋人之稱文王者,周人自稱曰文王,商宋人稱他曰西伯,《詩》《雅》《頌》絕未提及西伯一名,且周人斷無稱他這一號之理,猶滿州決不會稱他的先世為建州衛都指揮。殷周之際恐很像大明與清廷之關係,明已亡其半,猶對清說:「貴國昔在先朝,夙膺封號,載在盟府,寧不聞乎?」(《史閣部答多爾袞書》)清虜在初步雖和中國已動干戈,還並不敢對明有貶詞(《皇太極侵明告示》中可見),直到其帝玄曄才為詭辯,說「得國之正無過本朝」,謂本是異國也。此可解釋文王西伯之稱,實因周宋而異,然則《西伯戡黎》又是《宋書》了,《微子》一篇說得微子不是降周為山陽公,崇禮侯,而是遁世,這也很像宋人曲為其建國之君諱者。就這些看,至少可以假定《商書》大都分是《宋書》。

此外尚有一國恐怕和儒者所傳之《詩》《書》有不小關係者,即衛國。衛國所據本紂之都,其地的文化必高,又是周之宗盟中大國。《論語》:「吾自衛反魯,然後樂正,雅頌各得其所。」或者孔子時代魯國人造作得很自由,「三家者以雍徹」,竟須借衛國所存以正魯國了。《風》中亦以衛詩為最多,而《衛風》即是北音。《呂覽·音始》篇,北音之始為燕燕往飛,今燕燕于飛,在《邶》《鄘》《衛》。

西周亡,文物隨著亡,南亡而「《周禮》盡在魯矣」。「詩三百」,孔子時已經成了一個現成名詞,則其成立必在孔子前。「三百」之名稱雖成,然孔子所見《詩》和我們所見還有些甚不同處,「唐棣之華,偏其反而。豈不爾思?室是遠而」,已不在《詩經》,猶可說孔子嫌它不通,「未之思也,夫何遠之有」,而刪去了。然如「巧笑倩兮,美目盼兮」,今見《碩人》,下邊並沒有「索以為絢兮」,這是孔子注意的話,也不在了。《左傳》襄二十九年所記吳季札語,不知有沒有古文學者改動,若不是改動過的,則魏文侯時,《詩》之次敘已和現在所見者大都同了。《孟子》《荀子》《禮記》引《詩》分合處常和現在所見者不同,又有些篇目不見者,不知是名稱和今見《毛詩》不同或是遺失。《大戴記·投壺》:「凡《雅》二十六篇,共八篇可歌,歌《鹿鳴》《狸首》《鵲巢》《采蘩》《采蘋》《伐檀》《白駒》《騶虞》。」好幾篇今在二《南》者,放在《雅》中;《伐檀》一篇,又在《魏風》,甚可怪。王靜安先生以為《詩》《樂》早已分傳,恐是。果然這樣,則《雅》《南》關係之切,上文所舉外,又得一證。總而言之,《詩》各部分之集合,應當成於孔子之前,雅、頌、南、鄭之名均見《論語》,其後流傳上大同小異,入漢才有現在所見的「定本」呵。

《論語》說《書》處較少,恐怕孔子所見只是些魯國所傳的周公之書,也許有些宋國所傳殷家之書,「諒?三年」,「孝乎唯孝」,恐皆出自《商書》。戰國時大約《尚書》大擴充了一下子,虞夏傳說,弔民伐罪,各種理想,一齊搬進。《大誓》總是戰國時儒者所傳一篇重要書。入漢而伏生為二十八篇之定本;然真書假書永是鬧個不已,只鬧到齊梁人大航頭上二十八字。《詩》之集合在孔子前,孔子以後不過是些少出入,《書》之集合在孔子後,眾來鬧著大變動,《詩》《書》在傳授的生命上是大不同的。我們上文所敘可供人設想《詩》《書》的成分如何因地分析,以證其時代,我也斷定儒者所傳六藝都是和十二諸侯年表一樣,不上於共和的。杞不足征夏,宋不足征殷,雒京不足征周。

附記:以上匆匆論《詩》《書》之成分,只談到輪廓,其詳細的問題待繼續考核材料,搜集證據。我的朋友余永粱先生近謂方言頗和《詩》《書》中語有可比較處,正作這番工夫。