互聯網特別是社交媒體的興起,在社會文化方面帶來的一個新的後坐力就是:身份碎裂。

它破壞了在原本的社會生活中人的社群歸屬感,比如組織標籤的淡化。而表現為多元文化的興起、族群意識抬頭、社會圈層的分化和重新融合。每個人在網上都在尋找新的身份認證方式,尋找新的社會生活歸屬,從而重新界定自我,修補那讓人不安的碎裂感。

身份(Identity),按照米歇爾·福柯(Michel Foucault)的觀點,它既有主體性本身如何構建與自我的關係,也有作為對像化的主體性。簡單來說,身份既是一個人或一個群體的自我認識,它是自我意識的產物;也關乎他人如何看待,即如何在社會規範體系中被識別。

哈佛大學教授、美國政治學者塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)在其著作《誰是美國人》中,既回溯了美國建國初期國民身份的形成來源和過程,也討論了在21世紀初由於持續不斷的移民所帶來的新的身份認同危機。在書中,他提出了如下觀點:1個人有身份,群體也有身份。2身份是構建起來的概念,它是想像出來的自我:我們想到自己是什麼人以及我們希望成為什麼人。3個人有多重身份,身份的來源包括歸屬性、地域性、經濟、文化、政治、社會以及國別的。4身份由自我界定,但又是自我與他人交往的產物。

當下人們的網絡身份也在形成之中。不妨將之想像成如《魔獸世界》《征途》《第二人生》那樣的大型網絡遊戲,每個人都在虛擬空間裡獲取了一個新的身份,並努力扮演好自己的人生新角色。

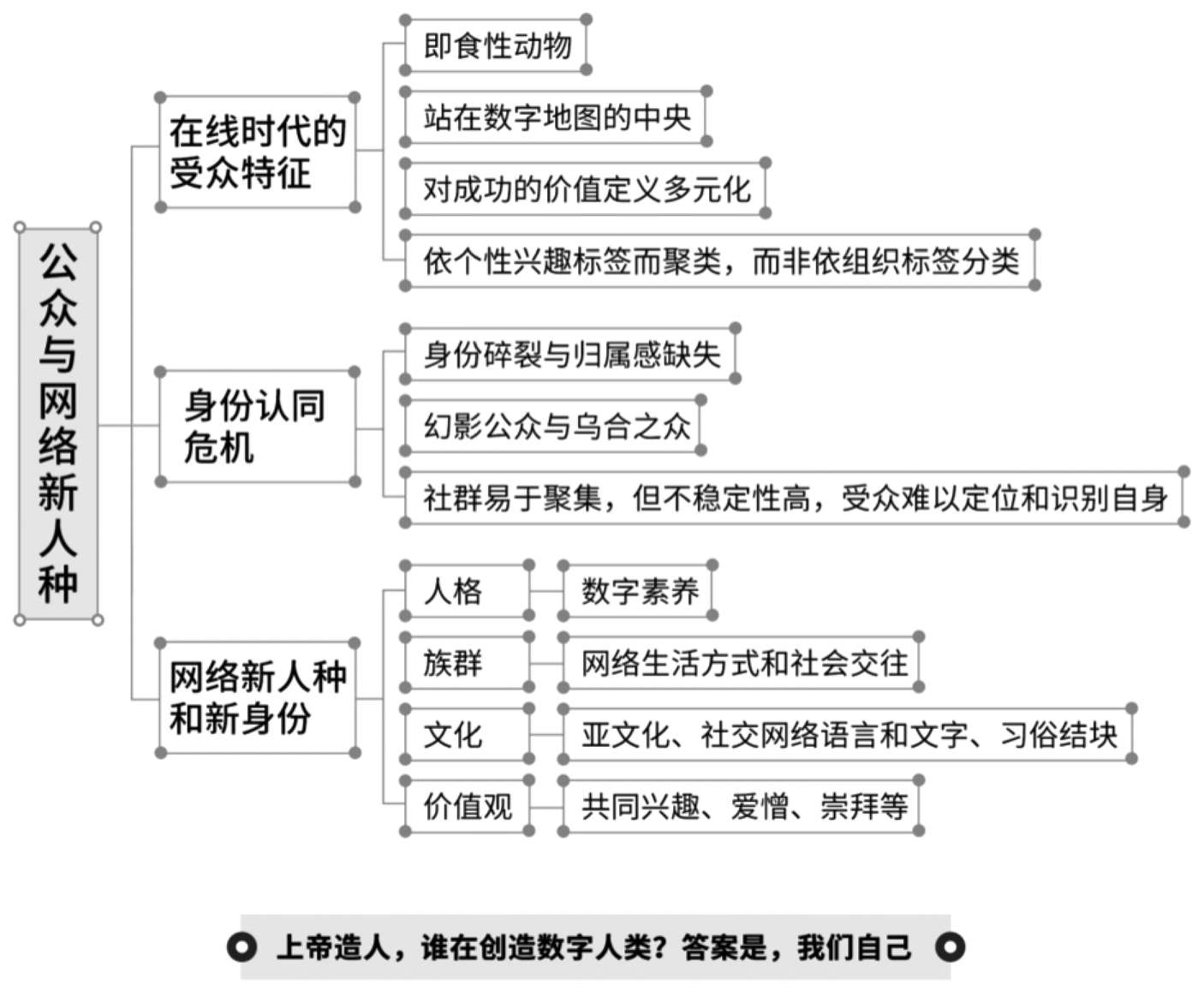

我們借由亨廷頓的分析框架和觀點,來看在線時代受眾的身份認同過程和結果,在「人種、民族屬性、文化(最突出的是語言和宗教)以及意識形態」四個方面的有趣發現。相對應地,我們把網絡身份形成的四個維度調整為:人格、族群、文化(社交語言和習俗)以及價值觀。

在線時代的受眾正在進化為新人種——這是從「社會人」的形成角度來論及的。正如我們今天的社會身份是歷史傳統在現代的延承,網絡人格也是現實生活身份的映射——但它又不完全是後者的鏡像。就像福柯並不把個人視為現代複雜政治配置的可能性條件,而視之為結果,數字化新人類的身份、個性和其他標籤也是網絡化的產物,是網絡社會規則與訓罰的結果。不管其膚色為何、國籍為何、血統為何,在「自然人」之上,他們正在成為具有數字化特徵的「社會人」。

但是,這並不意味著數字化新人類是同一人種。由於數字素養不同,文化族群不同,也在形成形形色色的人種。與人類社會發展史上先有人種後有民族的演化過程不同,數字化新人類的人格和族群形成幾乎是同時進行的,也與多元文化的興起過程糾葛在一起,並深受影響。

網絡族群的形成和分化帶有強烈的亞文化的特徵,二次元的世界與精英人士的對話空間幾乎是兩個星球,它們能共存於 Facebook 這樣的社交平台上,但卻幾乎老死不相往來。正如同歷史上民族和民族意識的形成,每個族群都會有自己的紀念物、隱喻體、歷史故事以及敵人。甚至說,正是有共同敵人的存在,使得族群和成員更容易分辨出什麼是「我們」和「我們的」,也借此明瞭自我身份。

而語言則是凝結社群、民族、國家等共同體形成的另一關鍵因素。坐落在東部非洲印度洋上的塞舌爾也是典型的移民國家,居民主要由班圖人(非洲移民)、克裡奧爾人(歐非等混血)、印巴後裔(亞洲移民)、英法後裔(歐洲移民)和華人後裔(亞洲移民)等組成,其通用語言是克裡奧爾語(Creole Language)。克裡奧爾的原意是「混合」,泛指世界上那些由葡萄牙語、英語、法語以及非洲語言混合併簡化而生的語言,以至於最初移民的後代也泛稱為克裡奧爾人。不僅塞舌爾有克裡奧爾語現象,拉丁美洲的海地也有,只不過後者是以英語為混合的基礎。

同樣,共同又隱秘的社交網絡語言和文字則促使共同身份的形成,比如彼此心照不宣的縮略語、帶有豐富暗示的指代詞彙,直至社交禮儀和風尚。所以,網絡語言的發展不是對現代語文的破壞,也無法淨化,它是完全嶄新的語言。比如表情包就是網絡語言的一部分。

價值觀則是身份認同拼圖上不可或缺的最後一塊木板。就像在美國這樣典型的移民國家,如果不認同其「美國夢」的價值觀,外來者很難融入其主流社會。網絡也是,屬於一種身份而不屬於另一種身份並不是先天決定的,而取決於價值觀認同。

如果你還沒有弄清楚自己的網絡身份,或者無意於獲得,那只是說明,你還沒有實現真正的數字移民,還沒有獲得網絡社會的「綠卡」。亨廷頓在《誰是美國人》一書中認為,把美國視為移民國家其實是一種詞義上的誤解,從根源和持續保持的核心來說,美國原本是一個殖民社會(Colonial society),這是嚴格從殖民地(colony)一詞的原意來理解的,指的是遠離故土的人們在遙遠地方墾殖而建立的一個新的社會。由此,他認為定居者和移民有根本區別。移民並不是建立一個新社會,而是從一個社會轉移到一個不同的社會。是早期來到北美大陸的定居者先創建了美國,然後移民才來到美國。在美國,Immigrant(移民)這一名詞是在18世紀80年代才出現在英語中。

網絡社會也更像是墾殖社會,先由定居者建立了大大小小的族群,而後才迎來大批人口的遷徙。就此而言,其實不存在所謂的數字原住民,因為那些童年時就成長在數字設備海洋中的孩子們並沒有機會墾殖出一片數字世界的新大陸,而只會加入到現有的網絡社會體系中。

是互聯網最早一批的定居者們塑造了今天的網絡文化。是最早一批定居者的討論區集聚生成了今天的社交習俗。這一歷史可追溯到建立TCP/IP協議和HTTP協議的時代,開源代碼的時代,以Telnet登錄BBS時代,創造ASCII藝術的時代,他們以親手做的方式把開放、自由、創新、平等、分享的精神書寫為互聯網的文化宣言。在那樣的語境中,創業企業和程序員就像是新教改革者和自由騎士,他們逃避君主制國家的世俗權威,對抗如中世紀教會一樣的保守的大公司,視互聯網之外的人們為「小白」、「麻瓜」,努力在吱吱吱的撥號聲中開墾出互聯網最早的居留地。就像20萬年前,我們的祖先——尼安德特人、維特斯佐洛人、奧莫人和北京人等在地球的各處各自獨立地開始了人類的進化歷史,那些早期的互聯網墾殖者也發展了各自不同的人口和文化,然後才漸漸連接為地球村。

而後,才迎來大批的數字移民。要想獲得網絡上的身份認同,移民們首先要做到的是向東道主社會主動同化,也就是獲得網絡社會/族群的成員感。而後,才發展出自己的族群文化。今天我們在互聯網上看到的種種亞文化,都可看做只是一種移民文化而已,它們更強烈地反映了線下生活中的現實。

亨廷頓在論述美國歷史上的同化方式之爭時,用了三個比喻:熔爐理念、番茄湯理念和沙拉理念。顯然地,用它來描述我們在現實身份之上又獲得網絡身份的過程也再恰當不過。熔爐式的同化意味著個體在相當大的程度上放棄對現實身份的認同,而在精神上完全「改宗」。番茄湯理念更強調文化上的同化,個體或族群不是發展出新文化,而是向內融合,就像添加各種輔料和調味品,使之豐富。而沙拉理念則認為不存在一個處於中心主義的文化基核,同化不是同一,而是多樣性共存下的聯合體。事實上,這三種情況都在網絡世界里程度不同地發生著。

以上這些討論的意義在於,我們需要真正意識到,成為網絡公民,其身份特徵、權利和責任、社會角色抑或自由的邊界到底意味著什麼,我們到底會經歷哪些令人糾結的文化轉變。

上帝造人,誰在創造數字人類?

答案是,我們自己。

第八章思維導圖