1970年,施樂公司追隨貝爾系統的腳步,啟動了一家致力於純科研的實驗室。為免受公司官僚思維和日常業務需求的玷污,這家實驗室設在斯坦福工業園內,距該公司位於紐約州羅切斯特的總部約有3 000英里。56

被招到施樂帕洛阿爾托研究中心(以下簡稱施樂PARC)擔任領導的人包括剛剛離開ARPA信息處理技術局的鮑勃·泰勒(泰勒在ARPA協助創建了阿帕網)。在ARPA工作期間,泰勒通過考察ARPA贊助的研究中心和他為頂尖研究生舉辦的會議建起了一個識別人才的「雷達」。據泰勒招聘的一位科學家查克·撒克(Chuck Thacker)回憶:「泰勒在這期間與許多領先的計算機科學研究小組共同工作過,並為它們撥過款。這就讓他處在了一個吸引最優秀人才的獨特位置上。」57

泰勒還擁有一種領導能力,這種能力是他在與ARPA研究人員及研究生召開的會議上磨煉出來的:他能夠激發出一種「創造性摩擦」,讓一群人相互質疑,甚至嘗試推翻對方的想法,但隨後他們要站在相反的立場上闡述觀點。泰勒在他所謂的「莊家」會議上(讓人聯想到21點遊戲中那些試圖戰勝莊家的人)進行這項活動,他讓一個人提出設想,其他人對其進行建設性(通常如此)批評。泰勒自己並不是什麼技術奇才,但他知道怎樣讓一群奇才在友好的決鬥中打磨自己的軍刀。58 他擔當司儀的天分讓他能夠激勵、勸服、安慰和鼓舞那些喜怒無常的天才,讓他們相互合作。泰勒善於呵護他手下人的自尊,而不是去迎合上司,但這正是他魅力的一部分——如果你不是他的老闆,你會更能欣賞這種魅力。

泰勒招募的第一批人中有艾倫·凱,凱是他在ARPA的會議上認識的。泰勒說:「我認識艾倫的時候,他是猶他大學的博士生,我非常喜歡他。」59 不過,他沒有把凱招進自己的實驗室,而是把他推薦到了另外一個組。這就是泰勒做事的方式,他要把自己賞識的人像種子一樣播撒到四面八方。

當凱到施樂PARC接受正式面試時,面試官問他希望在那兒取得什麼樣的重要成就。他回答說:「一台個人電腦。」面試官請他詳細解釋一下,於是他拿起一個筆記本大小的文件夾,打開封面說:「假設這是一個平板顯示器。下面會有一個鍵盤,還有充足的能力來存儲你的郵件、文件、音樂、藝術作品和書籍。所有東西都可以放進這麼大的封包裡,重量只有幾磅。這就是我要說的。」他的面試官撓著頭自言自語說:「嗯,對。」凱最終被錄用了。

眼睛閃閃發光,蓄著俏皮鬍鬚的凱在同事們眼中是個不安分的人,而他也確實如此。他惡作劇似地不斷呼籲一家複印機公司的高管為兒童開發一款友好的小型計算機。施樂的企業規劃主管唐·彭德裡(Don Pendery)是個不苟言笑的新英格蘭人,他可謂是哈佛教授克萊頓·克裡斯坦森所說的「創新者攔路虎」的化身:他認為未來充滿了神秘莫測的生物,這些生物有可能吞噬施樂的複印機業務。他不斷讓凱和其他人評估可預測公司未來走向的「趨勢」。在一次令人惱火的會議上,凱(凱常常出口成章,他脫口而出的想法就像是為維基語錄量身定做的一樣)不禁反駁了一句:「預測未來的最好方式就是創造未來。」60 這句名言後來成了PARC的信條。

1972年,為了給《滾石》雜誌寫有關硅谷新興科技文化的文章,斯圖爾特·布蘭德參觀了施樂PARC。這篇文章令施樂公司東海岸總部的管理人士頗為惱火。布蘭德以熱情洋溢的筆墨描述了PARC的研究是如何「脫離龐大和集中,去追求小型和個人化,追求將計算機的力量盡可能多地放到每個想要擁有這種力量的人手中的」。布蘭德在施樂PARC採訪了一些人,其中包括凱,凱說:「這裡的人習慣全力以赴地搶佔先機。」正因為擁有像凱這樣的人,PARC才有了一種源自麻省理工學院鐵路模型技術俱樂部的那種活潑的氛圍。他對布蘭德說:「這是一個你仍然可以做匠人的地方。」61

凱意識到,他應該為自己準備開發的小型個人電腦起個朗朗上口的名字,於是他開始管這款電腦叫Dynabook(動力筆記本)。他還給這款電腦的操作系統軟件取了個可愛的名字:Smalltalk(閒聊)。之所以取這個名字,是為了既不讓普通用戶望而生畏,又不讓業內行家裡手抱有過高期望。凱指出:「我認為Smalltalk這個名稱十分不起眼,所以只要能有那麼一點出色的表現,就會給人們帶來驚喜。」

他決定把擬開發的Dynabook價格定在500美元以下,「這樣我們就能把它發給學校使用」。Dynabook應該具有體積小、個人化等特點,這樣「一個孩子無論躲到哪裡都能把它帶在身上」,它還應該使用友好的編程語言。他宣稱:「簡單的東西應該簡單,複雜的東西才能成為可能。」62

凱為Dynabook寫了一篇題為《一款適合各年齡兒童的個人電腦》的說明,這篇說明從一定程度上來說是產品提案,但主要是一份宣言。他在開頭援引了埃達·洛夫萊斯那句影響深遠的真知灼見之言,講述如何利用計算機進行創造性工作:「分析機織出代數模型,恰似雅卡爾的提花織機織出花朵和綠葉。」在描述兒童(所有年齡段)如何使用Dynabook時,凱的主張是,應將個人電腦主要作為增強個人創造力的工具,而不是促進協作的聯網終端。他寫道:「儘管個人電腦能讓使用者通過學校『圖書館』等未來的『知識公用設施』與他人溝通,但我們認為,個人電腦有很大一部分用途是作為個人媒介,讓所有者與自身交流,這與紙張和筆記本目前所發揮的用途大體相同。」

凱接著寫道,Dynabook的大小應該不超過筆記本,重量不應該超過四磅。「用戶應該能夠在自己選擇的任何時間、任何地點維護和編輯自己的文件和程序文件。不消說,Dynabook在樹林裡也一樣可以使用」。換言之,Dynabook不僅僅是一個用來與分時主機聯網的沉默終端。但他確實也預見了個人電腦有一天將融入數字網絡。他說:「如果把這種『能拿到任何地方』的設備與阿帕網或雙向有線電視等全球信息公用設施結合起來,就可以把圖書館和學校(更不用說商店和廣告牌了)帶入家庭。」63 這是一種關於未來的誘人展望,但人們還要再花上20年時間才能使其成為現實。

為了推進Dynabook的開發,凱召集了一個小團隊,並制定了一項浪漫、高遠但有些模糊的使命。凱回憶說:「我只招那些聽到筆記本電腦的設想後會眼睛一亮的人。白天我們有大把時間是在PARC外面度過的,我們打網球、騎自行車、喝啤酒、吃中國菜,不斷談論Dynabook及其潛力,我們認為這種電腦能夠延伸人類的觸角,為步履蹣跚的文明帶來亟須的新思維方式。」64

為邁出實現Dynabook夢想的第一步,凱提出了一項「過渡」機型方案。這種機器大小相當於一隻手提行李箱,並配有一個小圖形顯示屏。1972年5月,他建議施樂PARC的硬件業務主管生產30台機器,以便在課堂上進行測試,看學生能否在這些計算機上完成簡單的編程任務。他對坐在豆袋椅上的工程師和管理人員說:「個人設備顯然可以發揮編輯器、閱讀器和智能終端等作用,還能為人們把工作拿回家做創造條件。我們來生產30台這樣的計算機,讓大家熟悉一下吧。」

這是一段充滿自信的浪漫宣言,體現出凱常有的說話風格,但它並未打動PARC的計算機實驗室主管傑裡·埃爾金德(Jerry Elkind)。曾寫過施樂PARC發展史的邁克爾·希爾齊克(Michael Hiltzik)說:「傑裡·埃爾金德和艾倫·凱就像來自不同星球的生物,一個是一絲不苟、按部就班的工程師,另一個則是自負、充滿哲學家氣質的海盜。」在想像孩子用施樂的計算機編程控制玩具烏龜時,埃爾金德是不會兩眼放光的。他回答說:「讓我來扮演惡魔的代言人吧。」此言一出,其他工程師紛紛豎起耳朵,他們感覺到凱的項目即將被無情地槍斃。埃爾金德指出,既然PARC的使命是創造面向未來的辦公設備,為什麼又要涉足兒童遊戲業務呢?既然當前的公司環境適合去開發商用計算機分時系統,PARC為何不繼續把握這些機遇呢?聽到這一堆連珠炮似的問題之後,凱恨不得偷偷從會議室裡爬出去。會議結束後,他哭了起來。他提出的製作一批過渡型Dynabook的請求被否決了。65

曾與恩格爾巴特共事,製作出第一隻鼠標的比爾·英格利希當時也在PARC。會後,他把凱拉到一旁安慰他,並提出一些建議。他讓凱不要再做孤獨的夢想家,而是應該精心準備一項帶預算的提案。凱問道:「預算是什麼東西?」66

於是凱妥協了一步,在過渡方案的基礎上又提出一項過渡方案。他要使用23萬美元的預算資金在Nova計算機上(Data General公司生產的一款收納箱大小的迷你計算機)做出Dynabook的模型。但這並不是什麼讓他熱血沸騰的目標。

這時候,PARC鮑勃·泰勒手下的兩員幹將巴特勒·蘭普森(Butler Lampson)和查克·撒克現身凱的辦公室,提出了一項不同的方案。

兩人問:「你手頭有沒有錢?」

凱回答說:「有,我大約有23萬美元的預算買Nova計算機。怎麼啦?」

兩人提起被埃爾金德槍斃的過渡型Dynabook開發計劃,他們問凱:「你想不想讓我們幫你做你的小型計算機?」

凱點頭同意,他說:「好啊。」67

撒克本來想按自己的思路開發一款個人電腦,後來他意識到自己同蘭普森和凱的總體目標是相同的。於是,他們決定把資源彙集到一起,來個先斬後奏。

凱擔心自己的死對頭埃爾金德反對,於是他問:「你們準備怎麼對付傑裡?」蘭普森說:「埃爾金德要跟隨公司的工作組出差幾個月,也許我們可以趕在他回來之前偷偷動手。」68

鮑勃·泰勒為這個項目的孵化提供了幫助,因為他希望自己的團隊不要在分時計算機開發上投入太多精力,而是去設計「一批可以相互連接,基於顯示器的小型計算機」。69 能讓他最器重的三位工程師(蘭普森、撒克和凱)聯手推進該項目令他興奮不已。這三個人恰好可以發揮互補性:蘭普森和撒克知道哪些東西是可行的,而凱則把目光投向他的終極夢想機器,並對其他兩人提出挑戰,促使他們把不可能的東西變為現實。

他們設計出的計算機名為「施樂阿爾托」(Xerox Alto),不過凱還是固執地繼續稱其為「過渡型Dynabook」。這款計算機擁有位圖式顯示器,也就是說,屏幕上的每個像素都能打開或關閉,從而對圖形、字母、畫筆筆跡等進行渲染。撒克解釋說:「我們選擇為用戶提供全位圖,讓屏幕上每個像素對應主存儲器的一位數據。」這種顯示方式對計算機的存儲能力提出了很高的要求,但其指導原則是,摩爾定律將繼續發揮作用,因此存儲器的成本會迅速下降。用戶與顯示屏的互動由鍵盤和鼠標來控制,與恩格爾巴特的設計方案相同。這款計算機1973年3月完成後,屏幕上顯示了一幅由凱繪製的圖形,是一個拿著字母「C」的芝麻街餅乾怪獸。

艾倫·凱(1940——)1974年在施樂PARC

凱1972年繪製的Dynabook草圖

李·費爾森施泰因(1945—)

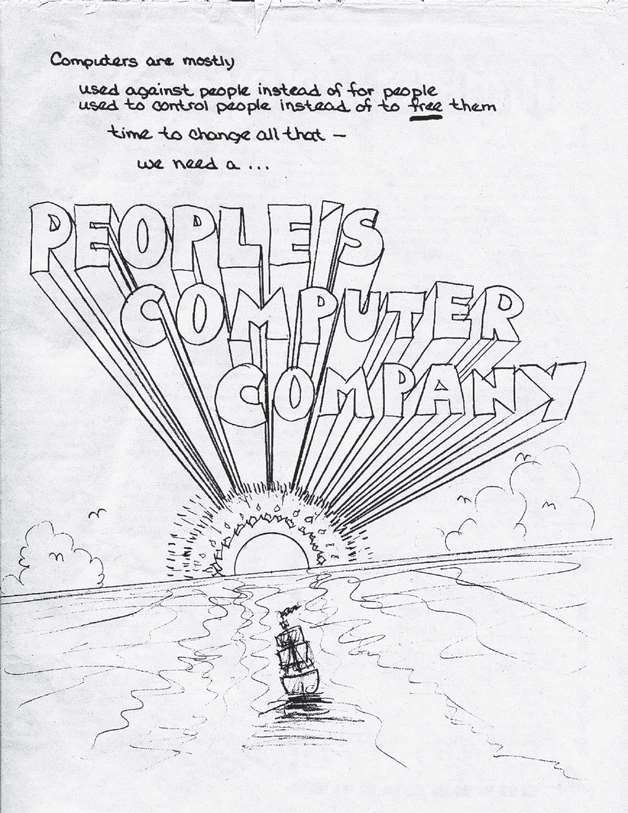

《人民計算機公司》創刊號,1972年10月

凱和同事們考慮到各年齡兒童的需求,把恩格爾巴特的設想向前推進了一步,他們讓世人看到,這些設想是能夠以一種簡單、友好而直觀的方式實現的。但恩格爾巴特對此並不認同,他一心要在自己的聯機系統中植入盡可能多的功能,因此,他從來都沒想過要發明小型個人電腦。恩格爾巴特對自己的同事說:「這與我走的路線完全不同,如果我們非要擠進這些小空間,就不得不放棄一大堆東西。」70 這就是為什麼恩格爾巴特雖然是個富有遠見的理論家,但卻沒能真正成為成功的創新者:他為自己的系統不斷增添功能、指令和按鍵,使其越來越複雜。而凱則是盡力去刪繁就簡,他的經歷告訴我們,為什麼簡潔性這一目標(生產讓人用起來輕鬆愉快的產品)在個人電腦創新中佔據了核心地位。

施樂把阿爾托系統發送至全國各地的研究中心,讓PARC的工程師夢寐以求的創新成果廣為傳播。他們甚至還制定了作為互聯網協議前身的PARC通用包協議,讓不同的分組交換網絡相互連接。泰勒後來表示:「讓互聯網成為現實的大多數技術都是施樂PARC在20世紀70年代發明的。」71

但從後來的情況來看,施樂PARC雖然指出了一條通往個人電腦(真正屬於你自己的設備)之國的道路,但施樂公司並沒有擔當起引領這場大遷徙的角色。該公司生產了2 000台阿爾托電腦,主要供公司辦公室或附設機構使用,但沒有把阿爾托作為消費品向市場推廣。[2] 凱回憶道:「公司並沒有為應對創新做好準備,推廣創新產品意味著要有全新的包裝和全新的使用說明,要處理更新,培訓員工,還要在不同國家推行本土化。」72

泰勒回憶說,他每次和東部那些西裝革履的人打交道時都會碰壁。紐約州韋伯斯特一家施樂研發機構的主管對他解釋說:「計算機對社會的作用永遠沒有複印機重要。」73

施樂在佛羅里達州博卡拉頓舉行的一場盛大公司會議上(公司還花錢請亨利·基辛格發表了主旨演講)展示了阿爾托系統。該公司上午在舞台上舉辦了一場類似恩格爾巴特「演示之母」的展示會,下午則在展廳裡放置了30台阿爾托供每個人試用。公司高管是清一色的男性,他們對這些計算機幾乎沒什麼興趣,但他們的妻子卻立即拿起鼠標試用,還不停地打字。泰勒沒有受邀參加這次會議,但他還是去參加了。他說:「男士們根本不屑於瞭解如何打字。打字這種事是秘書干的。所以他們並沒有把阿爾托當回事,他們認為那是只有女性才喜歡的東西。於是我意識到,施樂永遠也做不出個人電腦。」74

於是,最早涉足個人電腦市場的不是施樂,而是一群更具創業精神、身手更為靈敏的創新者。其中有些人最終通過授權使用了施樂PARC的技術甚至是盜用了施樂的創意。但最早的個人電腦多是在家中組裝的,只有發燒友才會喜歡上這些玩意兒。