假設昨夜所有人安睡的時候,宇宙中所有東西的尺寸都膨脹了一倍,我們是否有辦法察覺此事的發生?這是各時代最著名的智力謎題之一,由亨利·龐加萊(Jules Henri Poincare,1854~1912)提出,此人是那個時代的傑出科學家,也是一位天才的科普作家。

一般人的第一感覺是,如此劇烈的變化是很容易察覺到的。但是,仔細想一下:所有東西的尺寸都增加了一倍,包括所有的直尺、碼尺、捲尺在內,通過測量你看不出任何變化。

那根被稱為公制度量衡系統的原始依據的銥鉑合金棒躺在巴黎郊區的一間地下室裡,它也延長了一倍,所以無法提供線索。目前,「米」的長度被定義為由氪氣發出的一種特定的橙色光的波長的1 650 763.73倍,但是這條線索也沒有用。裝氪氣的特製的螢光管,還有螢光管裡的氪原子,都變成了以前的2倍。氪原子內部的電子軌道變成了以前的2倍,發出的光的波長也是如此。

各種東西看起來不是更大了嗎?你臥室牆上的那幅畫是以前的2倍大,但是你的頭與畫之間的距離也增加了一倍(在臥室內的任何點都是如此,臥室本身也增大了)。兩個因素精確地相互抵消了,沒留下任何可感知的變化。

換一個例子。你處在倫敦的大霧中,並面對議會大廈上的大鐘。這只鐘的大小是以前的2倍,你距它的距離也是以前的2倍——在任何可能的觀察點都是如此。透視關係和以前是一樣的。但是,由於你的視線穿越的霧的厚度是以前的2倍了,那麼,大鐘看起來不是應當比以前更模糊嗎?

問題在於,導致視野模糊的實際上是霧中的小水滴的數量,而小水滴數量沒有變化。雖然小水滴的尺寸增加了一倍,它們散射的光子也大了一倍,但是散射的方式和以前一模一樣,大鐘看起來還是和以前同樣清楚(或同樣模糊)。類似的討論表明,所有東西看起來都沒變。

這個思想實驗的要點在於:既然這種變化不可能被覺察到,那麼這種變化真的存在嗎?這個問題令我們回想起一個古老的本體論之謎:一棵樹在森林中倒下,如果沒有人聽到,那麼它會發出聲音嗎?

也許你會說,這種夜間倍增是真實存在的(即使我們不可能察覺到),因為上帝或類似的宇宙「外」的存在可以見證這種變化。我們可以設想,上帝安坐在超空間的某處,觀察宇宙的倍增。然而這完全是誤解。一切存在物——包括上帝在內——都在尺寸上增大了一倍,就連上帝也無法識別這種變化。如此,這種變化是真實存在的嗎?

反實在論

龐加萊的答案是「不存在」。他認為,就連談論這樣一種變化都是無意義的。「如果宇宙中所有東西的尺寸都增加一倍將會怎樣?」這個問題看似描述了一種變化,但是所謂的「變化」不過是一種幻象,這個問題本身就是一個陷阱。

其他人觀點各不相同。關於夜間倍增問題,有兩個相互競爭的哲學流派。其中一派是實在論,其主張是,即使夜間倍增是不可被觀察到的,它也是真實存在的。實在論認為,外部世界的存在獨立於人類對世界的認知與觀察,在我們認知範圍之外的真理是存在的。這不僅包括我們目前不知道的真理,以及我們也許不可能認識的真理(例如,安布羅斯·比爾斯[1]出了什麼事,人馬座阿爾法星上是否有生命),而且還包括那些我們無論如何也不可能知道的真理。實在論者說,這些真理總是存在的。常識基本上屬於實在論。上一節提到在森林中倒下的樹,常識的結論是:即使沒有人聽到,這棵樹也發出了聲響。

相反,反實在論哲學家主張,超越於證據的真理(即無法得到經驗證明的真理)是不存在的。既然我們不可能察覺夜間倍增,那麼說這種變化發生了就是荒唐的,甚至這種說法本身就是誤導。主張昨晚所有東西都變大了一倍,與主張所有東西都和以前一樣大,這兩種說法頂多是對同一事態的兩個描述角度。

哲學的一個主要部分是確定關於世界的哪些問題是有意義的。反實在論的信條是,只有那些可以通過觀察或實驗確定的問題,才是有意義的。反實在論反對設定未經觀察並且不可觀察的對象。在反實在論看來,世界就像是一幅電影佈景——在電影佈景中,大樓只有正面。如果你想證實大樓正面之後的部分,則是反實在論者所反對的。

「未知」和「不可知」之問的差別可以極其微妙。沒有人知道狄更斯(Charles Dickens)的血型。在狄更斯死後又經過了一代人的時間,ABO的血型分類法才被發現〔1900年由奧地利生物學家卡爾·蘭德斯坦納(Karl Landsteiner)發現〕。因而,我們從來無法確定狄更斯的血型。雖然狄更斯的血型可能永遠不為人知,但大多數人都會同意,狄更斯一定屬於某種血型——這個事實是不會變的。

相反的例子:每個人都能看出「大衛·科波菲爾的血型是什麼」這類問題是無意義的。這是一個虛構的人物,他的存在僅根源於狄更斯的構想,而狄更斯在他的故事裡沒有提供這方面的信息,所以這個問題是無意義的。對我們來說,大衛·科波菲爾的血型不是未知的——這裡沒有任何未知的東西。

反實在論涉及像夜間倍增之類的、本質上不可確定的問題。反實在論的最極端的形式認為,外部世界中存在不可知物就像詢問一個虛構人物的血型一樣毫無意義。這裡沒有未知的東西。

如果全部問題就是這些,那麼實在論和反實在論之間的爭論就完全只是哲學家之間的喜好之爭。但實際上,在物理學、認知科學以及其他領域都存在大量懸而未決的問題,這些問題表明,不可知論者與無意義者之間的關係是相當模糊的。本章將討論幾個問題,這些問題可被視為「無人聽到的樹」的變種。

一團亂麻的物理學

關於夜間倍增的爭議不止於此。首先,並不是所有人都同意夜間倍增是不可察覺的。可察覺論的最好的例子之一是兩位哲學家——布賴恩·埃利斯(Brian Ellis)和喬治·施萊辛格(George Schlesinger)提出的。

在1962年和1964年的論文中,埃利斯和施萊辛格聲稱,夜間倍增將產生許多可用物理方法測量的效應。他們的結論取決於我們如何理解這個思想實驗,但是這些結論是值得考慮的。

例如,施萊辛格聲稱,重力將變成以前的1/4,因為地球的半徑增加了一倍而質量保持不變。根據牛頓的理論,引力與兩個物體之間的距離的平方成反比 (在此例中,距離即地心與在地表之上下落的物體之間的距離),半徑加倍而質量不變使得重力變成以前的1/4。

如果用比較直接的方法測量重力的變化,有些方法不會奏效。用天平來檢驗物體的質量是否變了,不會得到任何結論。天平只能比較物體所受的重力與作為標準的砝碼(以磅或千克為單位)所受的重力,而二者會等比例地抵消。但是施萊辛格論證說,重力的削弱可以通過老式氣壓計的水銀柱的高度測量出來。水銀柱的高度取決於三個因素:氣壓、水銀的密度和重力加速度。在正常情況下,只有氣壓會有非常大的變化。

倍增以後,氣壓變成以前的1/8,這是因為整個體積變成了以前的23,即8倍。(不過你不會得氣栓症,因為你的血壓也下降為原先的1/8。)水銀的密度同樣減小到原先的1/8。這兩個因素相互抵消了,於是只剩下因重力減輕而產生的可測量的變化。由於重力是原來的1/4,所以水銀柱的高度是以前的4倍——觀測結果是2倍,因為尺子的長度也倍增了。這樣,出現了一個可測量的差別。

施萊辛格把倍增應用於其他的物理學普遍定律,進一步聲稱:

·以擺鐘計算一天的長度,則一天的時間變為以前的1.414倍(2的平方根)。

·以擺鐘為標準,光速也增加了同樣的倍數。

·一年將包含約258天(用2的平方根去除365)。

施萊辛格的結論確有瑕疵。他以擺鐘為計時標準。由於地球引力變弱而擺長倍增,這種鍾變慢了許多。其他類型的鍾則不同。我們可以根據胡克定律(彈簧的彈力遵循此定律)提出反對:發條驅動的普通手錶的走時在倍增以後與以前完全一樣。

在倍增過程中,通常的守恆定律是否有效也是一個問題。施萊辛格假定地球旋轉的角動量必須保持恆定(正如在通常情況下,地球在所有相互作用中都不改變角動量),在倍增的過程中也是如此。如果地球的角動量保持恆定,那麼其旋轉必須變慢。

守恆定律還會引發其他後果。宇宙主要由氫原子構成,氫原子是一個電子環繞一個質子,這兩個粒子之間有電引力。所有原子的尺寸都擴大了一倍,這意味著所有電子「上升」,與質子之間的距離達到以前的2倍,這個過程需要輸入巨大的能量。如果在倍增過程中質能守恆定律依然生效,那麼這些能量必須來自某個地方。最大的可能是,這些能量出現是因為整個宇宙範圍內的溫度下降。所有東西都變冷了——這是倍增的另一個後果。

施萊辛格論證的要點在於:假定我們在某天早晨醒來後發現,世界上所有的水銀氣壓計都碎了,仔細觀察發現,水銀柱原本應當升高30英吋[2]左右,但現在升高了60英吋左右(氣壓計碎了是因為在製造氣壓計時沒有想到水銀柱會上升這麼多);擺鐘和彈簧鐘的走時不同;以擺鐘為標準測量光速,光速增加了41.4%:一年的長度變了。發生了數以千計的變化,所有的物理學定律看起來都變成了一團亂麻。

於是有人會得出結論:之所以如此,就是因為所有的長度都倍增了。這個假說解釋了所有觀察到的變化,並且可以預言許多其他的變化。物理學各深奧難懂的分支的專家們在聽說夜間倍增假說之後,可以說:「等一下。某某定律與距離有關,根據此定律,如果程度倍增確實發生了,將產生如此這般的後果。」對這些後果的每一次檢驗都與預言精確相符。如此,夜間倍增假說將很快得到證實,並被確立為科學事實。不僅如此,這一案例很有可能成為證實的典範。很難想像其他假說可以解釋如此眾多的、各自獨立的、可檢驗的後果。

以上討論總結如下:如果夜間倍增確實發生了,將產生若干可察覺的事態迫使我們承認倍增的發生;由於這些事態目前沒有發生,所以我們可以正確地得出結論——所有東西的倍增在昨夜沒有發生。

魔鬼與倍增

施萊辛格的視角非常深刻,但他的觀點並沒有破壞最初的思想實驗的意圖,恰恰相反,它對最初的思想實驗做出了界定。實際上,關於龐加萊提出的這個思想實驗,可以設想出兩種理解角度。以下思路對於理解這個問題是有益的:

設想這個宇宙中的物理定律是由一個妖精操縱的。這個妖精巡遊於宇宙各處,確保一切事情都與上述定律相符。他就像一個巡邏的警察,四處遊走以保證規律被觀察到。

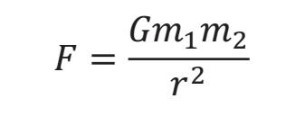

在倍增之後的瞬間,妖精正在對牛頓萬有引力定律進行常規檢驗。此定律說,任何兩個物體之間的引力(F)等於萬有引力常數(G)乘以二者的質量(m1和m2)之積再除以二者間的距離(R)的平方:

妖精正在檢查地球和月球是否符合這條定律。它測量了地球的質量、月球的質量以及二者之間的距離,然後在它的手冊裡查到萬有引力常數的值,把這些數值輸入計算器,算出了地球和月球之間的萬有引力的正確值。而後,他在一個控制台上轉動一個旋鈕,把地月之間的萬有引力的瞬時強度設定為這個值。

問題在於,這個妖精是如何測量距離的?莫非它就是「知道」距離,從而以神秘的方式意識到倍增的發生?或者它與我們處境相同,只能用比較的方法測量距離?

如果妖精對倍增有所瞭解(「假定依據物理定律可以識別倍增的發生」),那麼我們所面對的問題就屬於施萊辛格的版本。這種倍增應當是可以察覺的。既然事實上我們沒有察覺到,我們就有理由得出結論:可根據物理定律識別的夜間倍增並沒有發生。反過來說,如果這種倍增即使通過物理定律也無法識別,那麼我們就沒有辦法察覺到倍增。我覺得唯一值得討論的問題是,龐加萊所說的「倍增」指的是物理定律也無法識別的倍增。

根據記載,宇宙的改變這一領域不僅屬於哲學家。物理學家羅伯特·迪克(Robert Dicke)曾提出一種引力理論,在這種理論中,引力常數隨時間而緩慢變化。根據龐加萊的例子,很明顯,任何有用的假說必須具備可測量的結果。迪克的理論符合這個要求。引力常數決定萬有引力的大小。如果某個晚上這個常數增加了一倍,我們會知道。次日早晨,根據衛生間裡的秤顯示,你發現自己的體重增加了一倍。鳥兒難以飛行。溜溜球轉不動了。無數跡象表明,這個世界發生了巨變。事實上,如果引力常數增加了一倍,所有人的生存都成問題。強大的重力壓迫地球,導致一系列威力無邊的地震和海嘯,太陽也會坍縮,溫度會更高,地球最終會被燒焦。

迪克的理論主張,引力常數在減小,而非增加。引力常數減半將造成相反的效果,但是同樣致命。我們的體重減輕了;鳥兒飛得比以前更高;太陽在膨脹過程中冷卻,我們將被凍死。當然,在迪克的理論中,引力常數的減小過程緩慢而且難以察覺,也許每10億年減小百分之一。但即便是如此細微的變化,也可以通過對行星運動的高精度測量進行識別,也許還可以根據地球物理學效應來察覺。迄今為止,為引力常數的改變尋找證據的企圖均已宣告失敗。

變種

龐加萊的思想實驗為愛因斯坦的相對論獲得承認鋪平了道路,該實驗是反實在論的一種最精妙的形式。龐加萊的奇妙構想可以有很多變種。顯然,宇宙的夜間收縮同樣是不可察覺的。想想看,我們是否有辦法識別如下情況:

·宇宙僅在一個方向上伸長了一倍(在變化之後,一個物體如果改變朝向,則相應地伸長或縮短)。

·宇宙上下顛倒。

·宇宙變成了自己的鏡像。

·宇宙中一切東西的價值增加一倍,包括錢、貴金屬以及在其他行星上流通的一切貨幣。

·時間流逝的速度加快一倍。

·時間流逝的速度減慢到原來的50%。

·時間流逝的速度減慢到原來的一萬億分之一。

·時間完全停止於……此刻。

·時間開始反向流逝。

多數人會說,以上情景同樣不可察覺且缺乏意義,可最後兩種情況值得推敲。

你永遠無法知道時間是否停止了,但你可以知道,昨夜時間沒有停止。另外,三秒鐘以前,當你讀到「此刻」這個詞時,時間也沒有停止。(我們所說的是時間「永遠」停止,而非僅停止「一會兒」,而後重新開始。時間暫停是可以察覺的。)此刻是不是時間停止的時刻?這個問題你當下無法知道,只有在事情發生以後你才能知道。

如果你確信時間沒有反向流逝,那麼就問問你自己,你是如何知道的?你很可能訴諸過去的記憶。身處1988年時,你有關於1987、1986、1985等年份的經驗的記憶,但是你沒有關於1989、1990等年份的記憶。無論時間從1988年開始繼續向前流逝,還是從1988年開始反向流逝,我們在這個時刻擁有我們所擁有的記憶。然而問題在於,時間的流逝是在增加我們的記憶庫存,還是在削減我們的記憶庫存?這是無法辨別的!

時間是在5分鐘以前開始的嗎?

有關時間的最著名的思想實驗是羅素在1921年(年份可能不確切)提出的。假定這個世界是在5分鐘以前被創造出來的。關於「先前」發生的事件的一切記憶以及其他痕跡也都是5分鐘以前被創造出來的,造物主這樣做只是為了開個玩笑。那麼,你如何證明實際情況不是如此?羅素認為,你無法證明。

很少有人會和羅素爭辯,因為所有可以提出的反駁理由都能用同樣的方法消解。一瓶1945年產的拉圖爾葡萄酒、一部1457年出版的發黃的古騰堡聖經、化石、根據碳–14測定的年代、關於星體年齡的天體物理學證據、哈勃時間,以上種種都不能作為反駁證據,因為它們所表示的時間就像一幅畫中的鐘錶顯示的時間那樣,並沒有真實的意義。所有這一切,都是以同樣的方式在5分鐘以前創造出來的。

(神創論哲學提供了一個奇特的例子。一些反對達爾文進化論的理論家宣稱,化石是上帝特意設計的,目的就是迷惑一些傻瓜,讓他們不相信世界是在公元前4004年創造的。厄謝爾(James Ossher)大主教就是這樣描述的,他的觀點記錄在欽定版《聖經》的頁邊空白處。)

反實在論的危險

反實在論的立場可能被用錯地方。輕率地斷言現在不為我們所知的東西,將來我們也不會知道,這種觀點總是危險的。1835年,法國哲學家、數學家孔德(Auguste Comte)[3]預言,星體的化學成分必然是人類無法認知的。他寫道:「實證主義哲學的全部領域建立於我們的太陽系的範圍之內。」

孔德的觀點不僅錯誤,而且落伍。在他做出以上斷言時,物理學家正在猜測約瑟夫·馮·夫琅和費(Joseph Von Fraunhofer)在太陽光譜中發現的神奇的暗條紋的含義。一代人之後,古斯塔夫·基爾霍夫(Gustav Kirchhoff)和羅伯特·本生(Robert Bunsen)認識到,這些條紋是由太陽中的化學元素形成的。把分光鏡對準遠方的星體,同樣可以揭示出星體的化學構成。

在關於反實在論的討論中,經常有人提到「黑洞」這個科學概念。有時候我們會遇到這種說法:關於黑洞的內部預言是不可驗證的,因此,根據反實在論的主張,這類預言是無意義的。嚴格說來,這種說法不正確,討論一下為什麼不正確可能是有益的。

黑洞是一個空間區域,由於引力場極其強大,以至於進入黑洞的任何東西都不能逃離。「不能」是指絕對不能、肯定不能,任何形態的物質和能量都不能逃出。由於信息必須通過物質或能量傳遞,所以,即使信息也無法從黑洞中逃逸。

請考慮這個問題:黑洞內部的人不能向我們發出無線電信號,也不能把消息裝在一隻瓶子裡拋出來,我們在黑洞外面永遠無法獲得任何與黑洞內部的事態直接相關的信息。既然如此,談論黑洞內部發生的事情有什麼意義嗎?

黑洞是愛因斯坦引力理論(廣義相對論)的一個預言。一方面,這個理論確實預言了黑洞的內部情況,另一方面,這個理論實際上斷定了這些預言永遠無法得到檢驗。一旦足夠大的質量聚集於足夠小的空間中,就會產生一個黑洞。當一顆大星體(體積大約是太陽的2倍或更大)耗盡了熱核反應的燃料並開始坍縮,它自身的引力將把自己壓縮得越來越小。它收縮得越小,它的引力場就越密集。一旦引力超過一個臨界點,就不再有任何為物理學所知的力量可以抗拒引力。在重壓之下,原子已不復存在,星體收縮為一個點(在任何人看來都是如此)。

雖然星體消失了,它的引力卻還在。它留下了一個強大的引力場——黑洞。一個黑洞的「邊界」被稱為「視界」。任何東西只要進入這個球形區域,必定有去無回,這是一條實際意義上的不歸路。

黑洞應當是球形的,通常周長只有幾英里;它的顏色應當是完全、絕對的黑色;它會將一切位於它後面的物體的光罩住,就像是一塊玻璃裡的氣泡。質量為太陽的2倍的恆星完全坍縮形成的典型的恆星型黑洞,有效直徑為12公里(7英里)。這個有效直徑只是一個虛構值。如果想測量一個黑洞的直徑(或半徑),我們將不得不把一條捲尺(或其他測量工具)伸到黑洞內部,任何觀測者都無法向外界報告測量結果。此外,從理論上說,穿越彎曲空間的直徑是無限長的。我們所能做的不過是測量黑洞的周長。從理論上說,我們可以用一條捲尺環繞黑洞,緊貼在視界之外,用這種方法測量其周長。對於外部世界的觀察者來說,可用周長除以圓周率得到有效直徑,即黑洞可能佔據的空間大小的測量值。

黑洞探測器

我們來討論幾種從黑洞中獲取信息的方案。發射一架NASA(美國航空航天局)風格的探測器進入黑洞,讓探測器用無線電傳回數據——這不是好主意。無線電波和可見光同屬於電磁輻射。無線電信號和手電筒的光柱一樣,不能從黑洞裡傳出。

另一個容易否決的方案是發射火箭進入黑洞,而後令其返回。一切行星和恆星都有一個逃逸速度,火箭為了脫離星體而不被吸回去,其飛行速度必須超過逃逸速度。然而,黑洞的逃逸速度等於光速。光速是宇宙中物質速度的極限,沒有任何東西能超過光速。火箭方案的問題是火箭不可能從黑洞中逃脫。

我們可以設想製造一部類似於深海潛水器的探測器,為探測器配備探照燈和照相機,通過一根絕對不會斷裂的纜繩將它送入黑洞。纜繩固定於——嗯,固定於一個極其巨大而結實的東西上。讓探測器拍下照片,然後把它拉出來。

這個方案行不通。一旦纜繩的原子進入視界,就沒有任何物理力可以把它再拉出來,把物質聯結起來的電磁力也做不到。宇宙中既然存在黑洞,就不可能有所謂的「絕對不會斷裂的纜繩」。

於是我們承認,任何進入黑洞的東西都無法再出來。但是,這並不必然意味著關於黑洞內部的預言是不可驗證的。從理論上說,一個人可以進入黑洞參觀一下。他永遠也不能再出來,並且他在裡面也活不了多久。此外,這需要一個非常大的黑洞,否則,這個觀察者在穿越視界時就會死去。

黑洞周圍的空間扭曲呈現為強烈的潮汐力。這種力量與在地球上造成潮汐的力量屬於同一類型。月球的引力傾向於把地球拉長壓扁。岩石受這種力的影響小於水,所以我們可以觀察到海洋中的潮汐現象。

在黑洞附近,這種奇異的潮汐力同樣趨向於在潮汐的方向上拉伸對象,在另一個方向上壓扁對象。設想你飄浮在太空中,你的腳指向一個黑洞,頭朝向相反方向。潮汐力將沿著從頭到腳的方向拉伸你,從兩邊壓扁你。

同樣的力將會作用於火箭或任何其他對象。如果黑洞的質量比太陽大幾倍,那麼視界處的力足以把人殺死,可能也足以摧毀由任何已知材料構成的同樣大小的對象。沒有人可以活著接近一個僅具有尋常尺寸的黑洞,更別說進入了。

黑洞的大小各不相同。黑洞的大小(更確切地說,是它的邊界——視界的大小)取決於形成黑洞的對象的質量。有趣的是,形成黑洞的對象質量越大,視界處的潮汐力越小。

根據廣義相對論,視界處的潮汐力與黑洞的質量的平方成反比。據估計,質量為太陽1 000倍左右的黑洞,其視界處的潮汐力是人體所能承受的。已知的星體中還沒有質量這麼大的,但是據猜想,質量比這大得多的黑洞是存在的。

1987年,天文學家道格拉斯·瑞奇斯通(Douglas Richstone)和艾倫·德雷斯勒(Alan Dressler)報告說,在仙女座星系及其衛星星系M32中發現了可能存在巨大黑洞的證據。他們發現,在接近星系的中心處,星體旋轉的速度比預期值快很多。如果假定這些星體圍繞著一個質量大約為太陽的7 000萬倍、不可見的高密度對像旋轉,則這種情況可以得到解釋。在一切已知的或理論上的對象中,符合條件的只能是黑洞。此外,更間接的證據表明,一個類似的黑洞可能存在於我們自己的星系的中心。對於這麼大的黑洞來說,視界處的潮汐力將比較柔和——力量僅為達到太陽質量1 000倍的黑洞的50億分之一。一個人在穿越一個巨大的黑洞的視界時,可以輕鬆地活著進去,並且深入一段距離。

黑洞的中心處是一個「奇點」,奇點處的時空無限密集、無限彎曲。穿過視界的任何對象都會被吸到奇點處。對於觀察者來說,無論如何,到達奇點就是終點——任何身體和器械都無法抵抗無窮大的潮汐力。

到達奇點所需的時間取決於黑洞的大小。這個時間等於1.54×10–5乘以黑洞質量再除以太陽質量。〔這個時間是從下落的觀察者的角度估算的,對於其他觀察者來說結論不同。在一個遠離黑洞的、靜止的觀察者看來,下落過程(不誇張地說)將永遠進行下去。這是圍繞黑洞的時空嚴重扭曲所產生的另一個效應。〕

對於質量為太陽兩倍的典型的黑洞來說,從視界到奇點的旅行大約需要3×10–5秒。對於質量為太陽1 000倍的典型的黑洞來說,下落的最長時間將是0.0 154秒。在這兩種情況下,觀察者都將在穿越視界時死去。

然而,對於質量為太陽7 000萬倍的黑洞(就像可能存在於仙女座星系中心的黑洞)來說,從視界到達奇點的時間是1 100秒(約18分鐘)。觀察者在向奇點下落的18分鐘裡,幾乎全程的潮汐力都是可以忍受的。只有在最後一瞬間,確切無疑的死亡才會來臨。

進入黑洞的人的最終命運詭異而恐怖。在達到奇點前的最後一瞬,潮汐力將無限地增長。骨骼和肌肉都解體了,隨後細胞和原子的構架也崩潰了,人體將被拉成一根像意大利麵條一樣的形狀,長度永不停息地增長,直徑永不停息地變小。隨著麵條的長度延伸至無限長,其直徑變得比最細的線的直徑還要短(從內部看,黑洞的半徑無窮大)。人體最終的體積為0。進入黑洞的人體將變形為歐幾里得的理想直線。

(下落的觀察者看到的所有景象很可能是令人失望的。我猜想,你會期待看到奇點,至少看到那些以前進入的對象——這些對像已經解體,被拉伸成體積為0的、光線一樣的麵條。遺憾的是,先前解體的對象——包括構成黑洞的星體本身——發出的光線,永遠不能射入後下落的觀察者的眼睛裡。你只能看見在你之後穿過視界的對象。奇點恰如梵天——在你變成它的一部分以前,它是不可見的。)

恐怕沒有人喜歡做這個實驗,但這個實驗是可以想像的,這關涉黑洞內部的「實在性」。一個下落的觀察者肯定有時間拍照片,做實驗,把這些實驗寫在日記裡。對他來說,毫無疑問,這個經歷是實在的。

關鍵問題在於,無論觀察者用什麼辦法,他都無法把自己的經驗傳達給外界的我們。這些經驗無法融入人類經驗的共同體中。這是否構成關鍵性的差別?如果你覺得構成了,設想一下這個場景:地球掉進了這個巨大的黑洞,在18分鐘裡,每個人都會意識到自己處於黑洞中。

有些人強烈地認為,以上討論足以證明黑洞的內部是實在的(假定廣義相對論是正確的)。一個無論用什麼辦法都不能檢驗的假說(比如龐加萊的夜間倍增)截然不同於一個僅僅是很難檢驗——甚至需要檢驗者自殺——的假說(比如關於黑洞內部的天體物理學)。科學是可檢驗的假說,這些假說以某種方式構成一種差別。龐加萊的倍增是一個幻想,因為這個假說不會構成任何差別。相反,如果你進入一個黑洞,有些事會發生,這些事將證實或者反駁廣義相對論。

他人心靈

認知科學研究心靈,這門科學涉及許多不可檢驗的實體。「他人心靈」問題是哲學家提出的一個古老的問題:我們如何知道別人和我們一樣具備意識和感覺?每一個他人都可能是一個類似於機器人的東西,他們只是按照編好的程序說話和反應。你如何證明實情並非如此?

他人心靈的問題可以用一個龐加萊風格的思想實驗來表達。假定昨晚除了你以外的所有人都丟失了靈魂(或者意識、心靈),他們的行動一如既往,但是內心獨白(姑且用這個說法)徹底消失了。你有什麼辦法辨別這種情況? (或者換一個假定:世界上半數的人有靈魂,而其他人沒有靈魂,我們如何分辨誰有靈魂、誰沒有靈魂?)

當然,別人會談論他們的愛、恨、苦、樂,但是這不能說明任何問題。我們必須假定,所有我們觀察到的各種各樣的人類行為,都是不具備意識的機器人同樣能夠完成的。如果他人的意識是一個幻象,這個幻象就是一個完美的幻象。

我們需要做的是設計一些巧妙的問題,利用這些問題找出那些所謂的機器人的破綻,揭示出他們沒有真實情感的事實。也許你會說,其他人也在思考和討論他人心靈問題,這個事實本身就證明他們是有心靈的。然而,機器人並不介意真實的意識是否存在,他們甚至會懷疑真實的意識存在的可能性。因此,它們也能對他人心靈的存在提出猜疑,但這個標準不足以證明假說中的機器人的狀態。

可以用歸納推理來論證他人心靈的存在。我們每個人都知道自己在許許多多的方面與人類的其他幾十億成員相似。由於我們知道自己是有心靈的(理應如此),所以我們很自然地推斷,其他人也是如此。這個歸納並不可靠,因為這是一個外推,而外推僅以一個已知的心靈為基礎。因此,我們的問題是尋找一個客觀性的檢驗。

這個檢驗必須是這樣一種形式:「進入另外一個人的頭腦」去感受他有(或沒有)什麼感受。超感知能力也許可以做到這一點——如果超感知能力存在的話。另外,將來人類也許會發明某種試驗方法,把一個人的大腦與另一個人的大腦以人工方式連接在一起,通過這種方法感受他人的感受。然而,即使有這種奇異的手段也不足以徹底消除懷疑。依然不能排除這樣一種可能性:其他人的大腦都是機器大腦,它們也能發出「腦波」「前兆」「震顫」等,而唯有你真正具備意識,能對它們發出的信號做出反應。

大多數哲學家承認,其他人是否有意識是嚴格地不可知的。有些哲學家更進一步,他們論證說,意識與對意識的完美模擬完全相同。大多數人反對這種看法。你很可能認為,即使承認通過觀察和實驗,無法區別具備意識和不具備意識這兩種情況,二者還是有區別的。這個反駁有道理嗎?

快樂和痛苦的夜間倍增

最近出現了一個龐加萊思想實驗的機智的變種:如果昨天晚上每個人對快樂和痛苦的感覺都增加了一倍,將發生什麼情況?這個問題與最初的問題相比,雖然某些論證依然有效,但是其無意義性遠沒有那麼明顯。

1911年,經濟學家斯坦利·耶方斯(Stanley Jevons)寫道:

……在所有例子中,從來沒有人試圖把一個心靈中的感覺強度與另一個心靈中的感覺強度做比較。據我們所知,一個心靈的敏感度可能比另一個心靈強1 000倍。然而,如果敏感度的差異在各個方向上比例相同,則我們將永遠無法發現這些差異。這樣,每個人的心靈對於其他任何人來說都是不可測量的,看來不可能存在一個共同的標準。

耶方斯是說,你的朋友們的感覺可能是你本人的感覺的1 000倍,或者是千分之一。我們考慮一下這個思想實驗:

昨夜快樂和痛苦倍增了。也就是說,每一個具體的刺激引發的快樂或痛苦從此以後都變成了以前的2倍———一塊核桃餡餅、性高潮、被蜜蜂蜇,莫不如此。當然,我們必須保證,倍增的僅僅是主觀感受。快樂和痛苦與某些特定的、可測量的大腦活動相關。如果大腦中的內啡肽(這種化學物質與某些類型的快樂相關)水平上升,或者C纖維(這種物質與痛苦相關)的電活動出現可測量的增長,這些變化顯然是神經學家可以發現的。然而,主觀性的倍增則不會這麼輕易地被察覺到。

首先需要討論的問題是,偏好是否會有某些變化(偏好是指在可以自由選擇時你會做出的選擇)。答案是理應不會,因為偏好似乎僅取決於苦樂的相對程度。

哲學家羅伊·A·索羅森(Roy A. Sorensen)的結論是,偏好的倍增是不可察覺的。假定在倍增的次日,你走進一家冷飲店。冷飲店提供30種口味的冰激凌,其中29種是你在不同程度上喜歡的,只有一種(甘草味的)是你討厭的。由於快樂和痛苦倍增了,現在甘草味的冰激凌雙倍地令你討厭。當然,在倍增以前,你也不會買甘草味的,而只會買你最喜歡的口味,除非獵奇的願望戰勝了口味上的偏好,引導你選擇了另一種。

而在倍增以後,你做的是同樣的事情。你最喜歡的口味依然勝於次喜歡的口味,二者的差變成了以前的2倍。獵奇帶來的快樂同樣增加了一倍,你可能選擇嘗試一種新口味,而不去選擇你最喜歡的口味,前提是即使在倍增沒發生時你也會這麼幹。總的來說,晚餐時我們會對著菜單做出同樣的選擇;死刑犯在選擇死法時也會做同樣的選擇;所有電視節目所佔的市場份額都不會有增減。

喬治·施萊辛格(此人主張龐加萊提出的物理性的倍增是可察覺的)聲稱,通過不可辨別的偏好可以察覺出偏好倍增。他的論證實質上是這樣的:假定被蜜蜂蜇和被黃蜂蜇對你造成的痛苦程度幾乎完全相同,因而在面臨被蜜蜂蜇或被黃蜂蜇的選擇時,你無從抉擇。然而,在苦樂倍增之後,從你個人的偏好感覺來看,這兩種痛苦之間的差別變大了,你可以發現,實際上被蜜蜂蜇帶來的痛苦要小一些。甚至有這種可能:你能夠辨別出某些痛苦介於這兩種痛苦之間。你寧願遭受稅務監察,也不願被蜜蜂蜇;寧願被黃蜂蜇也不願遭受稅務監察——這些差別也許會變得更明顯。索羅森對此做出的回應是,以上論證相當於針對夜間長度倍增的問題做如下斷言:一些鉛筆在倍增以前看起來長度完全相同,倍增以後重新檢驗鉛筆的長度,據此就能察覺倍增的發生。

弗洛伊德心理學的快樂原理主張,我們總是選擇做最令我們快樂(當前或在可預見的長時期中)的事。如果確實如此,那麼最令我們快樂的事在快樂程度上是否倍增就無關緊要了。考慮這個例子:在電視問答節目《危險》中,參賽者為了指定數額的獎金而回答題板上的問題。在一段廣告過後,他們開始了新一輪的遊戲,名為「雙重危險」。在這一輪中,每個問題對應的獎金增加了一倍。顯然,「雙重危險」中的戰略與先前完全一樣,雖然你贏的錢將是之前的2倍。這與決策論中的一個基本原則一致:把「效用」乘以2(或任何正的因子)不會引起任何變化(效用是對一個人在何種程度上期望或不期望某個特定結果的定量描述)。以前傾向於什麼,現在依然傾向於什麼。

有些人以詹姆斯·奧爾茲(James Olds)和彼得·米爾納(Peter Milner)的「快樂中樞」實驗為依據,主張苦樂倍增是可以被察覺到的。20世紀50年代初,奧爾茲和米爾納把銀絲製成的電極植入老鼠的大腦,以檢驗對大腦的電刺激如何影響行為。他們在尋找假想的「避免中樞」。據猜想,若刺激這個部位可以教會老鼠避免某些行為。老鼠在桌子上自由漫步,一旦老鼠接近某一個桌角,實驗員就使植入老鼠身體的電極發出一個電刺激(5~100微安,持續半秒)。

奧爾茲和米爾納發現了作用非常強烈的避免中樞。在老鼠接近桌角禁區時刺激這些部位,可以使老鼠轉身逃離。僅僅一次這樣的實驗即可教會這隻老鼠永遠避開這個桌角。實驗中出現了一個意外事件,這是科學史上最重要的事件之一。有一隻老鼠接近這個桌角時受到電刺激,它停下了。它向桌角又走了幾步,而後靜靜地站著。如果把它從這個桌角挪開,它會試圖返回。奧爾茲和米爾納仔細檢查了這隻老鼠,發現電極植入它大腦的部位和其他老鼠有細微的不同。老鼠大腦的這個部位的功能與避免中樞相反。

這個新位置最終被稱為「獎勵中樞」或「快樂中樞」。與之相反,引起規避行為的區域被推測為「痛苦中樞」。老鼠為了得到「快樂中樞」的刺激會輕易地學會走迷宮。如果老鼠每推一下控制桿,就給老鼠的「快樂中樞」一個刺激,老鼠很快就會放下其他一切事。這些老鼠會每分鐘推100下控制桿,直到筋疲力盡地倒下;小睡之後,它們又會起來立刻重新開始。

確定「快樂中樞」和「痛苦中樞」的位置的工作是試探性的。奧爾茲和米爾納面對的是一個齧齒類動物的「他人(鼠)心靈問題」:鼠類能和我們一樣體驗快樂和痛苦嗎?或者相反,它們其實是機器老鼠?後來的實驗在人類志願者身上進行。刺激一個「快樂中樞」產生的感覺是快樂的(但是不像在老鼠身上表現得那麼強烈)。心理學家已經在人類大腦中找到了幾十個不同的「快樂中樞」,分別和性、食物、渴以及其他基本慾望相關。

看起來是這樣:如果快樂和痛苦倍增了,我們就會像奧爾茲和米爾納的老鼠那樣,沉浸在無止無休的縱情歡娛中。然而,在奧爾茲和米爾納的實驗中,只有一個行動(在籠子裡推控制桿)對應的快樂增加了。這個變化改變了老鼠的偏好。如果所有行動對應的快樂同時增加,這時的情況將與龐加萊最初的思想實驗更為相似。

假設你走進一家冷飲店,吃了一份你最喜歡的冰激凌。現在冰激凌的味道比以前還好一倍,這是否意味著,你將不顧一切地狂吃冰激凌?吃多了冰激凌引發的胃腸不適現在也增加了一倍。你檢查自己食用的高脂肪食品,並且還想節食,這種感覺也比以前強了一倍。在飢餓時,吃有很強的優先性,但是吃飽之後優先性就降低了。除了再吃一份冰激凌以外,你還可以做其他事,這些事的誘惑力也增加了一倍。

即使人們的行動和以前一樣,他們不是依然會意識到倍增嗎?通過把你當前的苦樂與過去的記憶相比,你可以察覺到變化。這個事實我們可以用這樣的判斷來表達:「這是我吃過的最棒的核桃餡餅。」這句話表明,我們擁有關於過去的快樂的記憶,並以此衡量當前的快樂。

我傾向於同意這種說法,但是,我不能確定這種說法與一個「據觀察,西爾斯大廈是我見過的最高的建築」之類的語句有什麼差別。建築物的高度可以通過兩種方法中的一種來確定,客觀性的方法是參照已公佈的高度值。一本旅遊指南標出了西爾斯大廈的高度——1 454英尺[4],把這個高度與其他你見過的高大建築的高度相比較,得出結論:西爾斯大廈最高。然而,你如何客觀地比較快樂和痛苦呢?只有通過關於過去偏好的已公佈記錄才能比較(就像用比較製造年代的辦法鑒別葡萄酒一樣),但這些記錄比較的是一種(過去的)苦樂程度與另一種(過去的)苦樂程度,所以根本沒有用。這就好比用一條長度倍增的尺去測量高度倍增的西爾斯大廈。

測量建築高度的主觀性的方法是把它與鄰近的建築做比較,看看需要把頭抬多高才能看到建築的頂端(實際上這種方法是把建築的高度與觀察者的身高做比較)。我們某些過去的苦樂體驗很可能必須與當前的苦樂比較。例如,你吃過的最好吃的一頓飯是在夏令營裡、監獄中或救生艇上長期斷糧之後;你的頭撞了牆,但是當你停下來時,感覺不錯;分娩的痛苦伴隨著迎接新生命的欣喜。如果所有的苦樂都倍增了,通過這些比較你就不會發現變化。

如果你認為憑借記憶可以發現倍增,我們可以令倍增漸漸地發生(甚至經歷長達若干世紀的時間)。柏拉圖有辦法寫出什麼東西,令我們相信希臘人體驗的快樂是我們死氣沉沉的20世紀人體驗到的2倍嗎?

有些哲學家聲稱,倍增之後壓力會增加——這是更難反駁的。假設你走進一家外國賭場,在地板上撿到一枚綠色的輪盤賭籌碼,你把這枚籌碼押在幸運數字「7」上,將會發生什麼事呢?這枚籌碼的面值是100,你算出它的價值相當於2美元。就在你投注已確定、不可更改以後,一個朋友告訴你,你搞錯了籌碼的兌換比例,這枚籌碼的實際價值是2 000美元。你現在的處境是,或者輸掉2 000美元,或者贏得72 000美元。雖然輸贏的概率都和以前一樣,但是由於賭注增大,你不會更加忐忑不安嗎?看起來,在苦樂倍增之後的世界裡,壓力會比以前大——你的所得和所失都是以前的2倍。

對此的一種回應是,沒錯,壓力比以前大了一倍。這是因為壓力是痛苦的一種形式,因而壓力也倍增了,不過比例還是沒有變。但是另一方面,通過潰瘍發病率的上升、鎮靜劑消耗量的增加、自殺率的上升等跡象,也許可以反映出壓力的增加——那些跡象屬於客觀性的變化。

值得推敲的是,施虐狂和受虐狂將會察覺到苦樂倍增。從施虐狂的角度看,不僅他從施加一定量的痛苦中獲得的快樂增加了一倍,任何一個特定的施虐行為所造成的痛苦也是以前的2倍。他的行為造成了雙倍的痛苦,於是他獲得的快樂是以前的4倍。另一方面,受虐狂的感受是這樣的:受虐狂的痛苦倍增了,同時他從「單位」痛苦中得到的快樂也倍增了,所以他獲得的快樂也是以前的4倍。

以上分析很精巧,但是有一個破綻:包括施虐狂在內的任何人都無法確知他人的快樂和痛苦。

實在是唯一的嗎?

以上這些例子表明,許多截然不同的假說都能與經驗相一致。龐加萊說,這樣的假說有無窮多。依賴科學方法無法確定其中一種而把其他可能性摒除。我們可以說一個與「夜間倍增」類似的假說是真的或假的嗎?

龐加萊認為,這些假說都是不可證偽的,採納其中的某些假說對我們來說更加便利,但這並不意味著這些假說更加真實。很多人覺得龐加萊的描述令人煩惱:實在不是唯一的,我們可以自由地選擇某一種實在。

龐加萊寫道:「完全獨立於精神的實在是不可能的,精神會思考、觀察和感受實在。一個如此外在的世界即使存在,也永遠無法為我們所知。嚴格說來,我們稱為『客觀實在』的東西其實是所有人共同接受(或可能共同接受)的若干思想的共同部分。我們將發現,這個共同部分只能是以數學規律表達的和聲。」

[1] 比爾斯(Ambrose Gwinett Bierce,1842~1914),極負盛名的美國諷刺作家,膾炙人口的《魔鬼辭典》的作者。晚年消失在墨西哥,關於其歸宿眾說紛紜。——譯者注

[2] 1英吋≒2.54厘米。——編者注

[3] 原著稱孔德為邏輯實證主義的創始人,不準確。譯文刪掉了這個頭銜。——譯者注

[4] 1英尺≒0.305米。——編者注