我在大理道松竹裡2號只住了很短的時間。

岳母從北京回來,看了我們的新房心裡不悅,不知是因為我們在廢墟上的精心構築——哪怕很簡易和貧寒的構築——惹起她不快,還是擔心我們要對她這間小屋長久佔用。我天性不願佔人便宜,更不願別人認為我佔便宜。第二天,我們就去找街道赤衛隊的隊長楊增,請他幫我們解決一間小屋,哪怕再小也滿足。當時,赤衛隊替代了「文革」以來已經垮掉的街道管委會,管理著五大道民園地區居民的一切事務。這一帶被抄戶很多,查抄物資與查封房屋到處皆是,這些房屋與物資一時無人接收,全歸赤衛隊管。赤衛隊在這個特殊時間裡有著非常的權力。楊增是一位五十來歲的復員軍人,在軍隊服役時當過營長,冬天裡喜歡披一件軍大衣,走路很快,有軍人氣質,說一不二,很強勢,然而他為人率性又富於人情,對被抄戶常常露出同情心,被抄戶碰到難處,特別是天涼之後,一些被抄戶沒有御寒的棉衣棉被,都去求助於他。當他聽到我們的困境,便說:「你們都是老實人,是可以教育好的子女,應該區別對待。記住,這是黨的政策。」隨即就把同昭家被查封那所房子的小後院打開,叫我們住進去。當時,我真被降臨到我們頭上的福氣驚呆了。

真正的福氣是命運把你的一切肆劫一空之後,忽然把你最渴望的東西扔到你的面前,如同飢寒交迫中一個熱烘烘的饃。

同昭家的前院與正門在睦南道上。這個小小的後院,原是這座老建築附屬的傭人的住房。有兩間極小的屋子,一個一米見方的蹲坑廁所,中間是個長方形鋪著紅磚的小院,一扇窄窄的木門通往外邊的後胡同。雖然小室裡僅能放下一張雙人床,用水要提著桶到院外胡同的盡頭去取,但關上門,卻是一個十分寧靜、緊湊和私密的「與世隔絕」的空間。在我倆從松竹裡搬來時,刻意將屬於她父母家的東西全都留在那裡,我喜歡一切都由自己創造,由無到有,從零開始。人只有在這種時候最具創造欲,最有幻想,最需要自己和依靠自己。

這個小院是我人生第一個真正自己的家。

第一個走進家中的是我的兒子。

他是第一個把「爸爸」的稱呼送給我的人。對於我,這不僅是一種人生的幸福,也是實實在在的現實責任。

那時正是最冷的天氣,小屋如冰窟,沒有自來水,還要上班和參加政治運動,而且我們太年輕,完全不知道怎麼護理嬰兒,只好把兒子放在兩位善良又盡心的中年婦女那裡護養。托兒戶也是被抄戶,沒有經濟來源,我們必須付出自己所有的力量。於是,開始了一種拮据、艱難又糅合著人生幸福的生活。

我們給兒子取名一個字——寬,他大名叫馮寬,暱稱寬寬。

兒子的名字都寄寓著長輩的期望與祝願。

這個「寬」字裡包含著前途寬闊、生活寬裕、心寬,還有「從寬」;兒子的名字裡深刻地帶著那個時代的烙印。

婚後一度蟄居在八平米的小屋中,心裡的苦悶更是佈滿世界的黑暗

由於有了這個獨立的富於安全感的家,我非同尋常的文學開始了。

我和文學的初始更像一個故事。這個故事來自我的一個好友劉奇膺,他長我三歲;黝黑的臉略胖,湖南湘西人,話語中鄉音很重,但用他這種湘腔念古文時很好聽;他大學學中文,文筆潑辣又老到。當時他與我都同吳玉如(家)先生學習古文,都對吳先生的學識與書法崇拜至極。他天性喜愛書畫,雖然他並不擅畫,但與我頗有共同語言。他對明清的大寫意繪畫癡愛如狂,積攢的工資都買了字畫。一次他在藝林閣花五十元買到一張吳昌碩三裁小幅的墨梅。買來當天把我拉去,與我說話時,一會兒拿出來與我邊看邊議一陣,一會兒又拿出來與我再看再議一陣,一個多小時看了五六次。那天我倆交談甚歡。

他在河北大學畢業後,被分配在天津女一中教語文,單身住在校園一端的平房裡,房前屋後都是老樹,隔著樹可以看到寬展、舒緩和發光的海河;在他屋裡可以聽到鳥不停地叫。1966年運動前,我常來這裡找他,有時一周會來兩次,那時兩人還合寫畫論,發表在當地報紙上,我們還打算合寫一本關於揚州八家的小書;他酷愛李、黃慎和金農。我更喜歡鄭板橋和羅兩峰。我倆已經各自查閱一些資料了。可是1964年西郊梨園頭建立中學,他作為主力語文教師被調去了。那時組織決定你做什麼工作,到什麼地方工作,自己不能選擇。梨園頭很遠,來去一趟很不容易,我們便漸漸有些疏離。

「文革」一來誰也顧不上誰,那時代沒有電話,想打電話只能到郵局去叫號。我想,他是教師,對學生很嚴格,運動初期肯定被掃蕩了。他會遭遇得很厲害?聽說六十一中學有位體育教師,上課很嚴格,對不聽話的學生毫不客氣,訓斥、罰站。「文革」一來,就被一群學生揪到院子裡用木槍皮帶死打一頓,徹底把他打服。他每天早晨上班,自己主動到院子裡跪著,如果沒人理他,就一直跪到中午。那麼劉奇膺呢?

一天雪後,傍晚時分,有人敲門。雪天的敲門聲分外清晰。開門乍看這人不認得,這人卻對我笑了——哎呀,這不是劉奇膺嗎?但他怎麼這麼瘦?臉頰像一條香煙那麼窄,熟悉的五官全擠在這窄條條裡邊。是不是因為瘦,整個人顯得又小又輕?

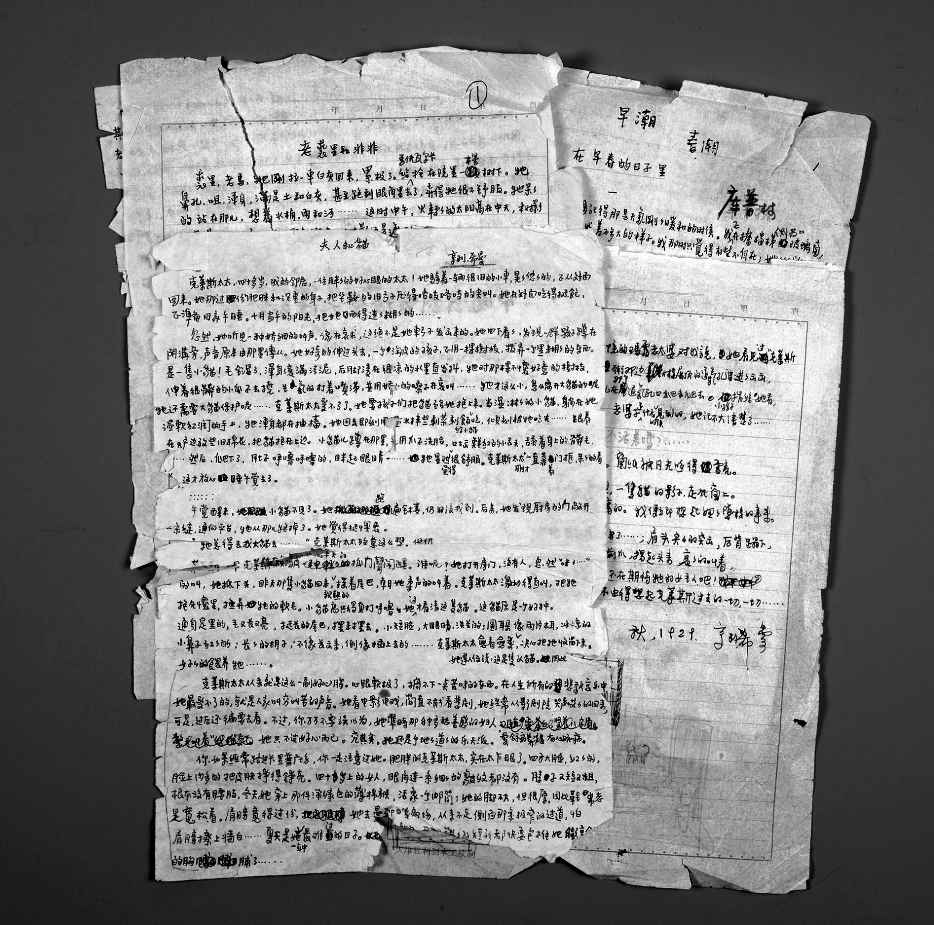

睦南道58號的後院,1968年至1970年曾住在這裡。我的「秘密寫作」即從這裡開始。如今房門已用磚塊砌死,如同被封了口

我忙把他拉進屋,一說才知道他今天清早就從梨園頭出來,好一通找我,後來從大理道我母親那兒問到我的處住,才奔這裡來了。他的手很涼,肯定一直餓著。同昭忙著給他弄吃的。那時家裡很貧寒,只有剩菜剩飯,同昭給他做一碗蔥花湯,家裡只有一個雞蛋,便給他臥一個荷包蛋。他面對這熱飯熱菜一怔,便很快掃蕩一空。然後接過同昭給他的熱毛巾擦擦臉,笑著問我:「怎麼樣,驥才,家完了吧?」

我說:「一無所有了。我那些書——好書全燒了,那套《故宮週刊》也叫父親單位搬走了。畫就更慘了,你見過的張大千那兩幅大畫扯了,所有的畫一張不剩統統燒了。」

誰料我這兩句話使他收起了笑容,他問我:「是不是生活過早地叫我們明白什麼是『身外之物』?我的家當也精光光了,可我不再關心那些身外之物了。」跟著,說起他半年來匪夷所思的遭遇——

「文革」狂潮一湧入梨園頭中學,他就是頭號的「反動權威」,所經受批鬥之劇烈可以想像。但是他完全沒有料到對他下手最狠的,竟是他最喜歡、最得意的幾個學生,正是這幾個他平日最寵愛、最接近他的學生掌握他的「言論罪行」最多,揭發出來最致命,而且這幾個學生還知道他有個毛病——愛說夢話,於是天天夜裡輪番值班,守在他的床前坐著,手裡端著個小本,等他睡著說夢話時,把他的夢話記下來,轉天拿給他看,要他交代清楚這些沒頭沒腦的「反革命暗語」是什麼意思。人怎麼會知道自己的夢話講的是什麼?愈逼他愈說不清。在接連一個多月的高壓下,他陷入顛三倒四、邏輯混亂、失眠失憶的狀態,近乎崩潰,跟著胃口也壞了,幸虧近期開始落實政策了,才得到解脫。他走出牛棚,到了院子裡,看到自己被陽光照在地上的影子嚇了一跳。他認不出自己的影子了。

他說:「我的影子怎麼會這麼小,像一隻狗的影子。」

說話時,我倆一直抽煙。那時我抽的是一種最廉價的紙煙,綠紙盒上印著兩個紅色的字:戰鬥。我倆只顧說話,顧不得從煙盒一根根去拿,而是把煙盒從中掰開,很快就抽了大半,小屋裡濃煙如雲,我倆不時用手扇著煙霧。突然他吐一大口氣把面前的濃煙吹開,瞪著佈滿血絲的眼睛,很可怕。他說:「你說,將來我們這代人死了,後代人能知道我們現在的處境嗎?我們的痛苦、絕望、無奈,我們心裡真實的想法,他們會從哪裡知道呢?」

他的問話像一個鑽頭深深鑽進我的心中。這是我們那一代人最深切的思想,過去我們從來沒有這種思想,現在有了,可是後代人將從哪裡知道——我們?我忽然明白:只有文學!

我的文學油然而生。

於是在我拿起筆來時,我心裡有一種從未有過的莊嚴感。那時我並不知道這是一種初始的、朦朧的使命感,但在自覺和不自覺之間,我觸到了文學的本質。

文學的本質是用光明照亮黑暗。還有,文學的本質必須服從心靈。

此後,已經不記得從哪一天起,我開始了這種寫作。我要把這個時代最真實的東西,真實的故事、人物、命運、情感與渴望寫下來。我感覺只要筆一動,一大堆命運千奇百怪的人物就會擁上來。他們不需要我去著力地「刻畫」,他們是這個怪誕時代的烈火燒造出來的。我還發現,在我寫作時,曾經在閱讀中對大量文學作品的理解與體會就會發生效力。儘管我此前從未寫過小說,但我寫起來竟然毫不吃力。

最早寫的一個人物是同昭的二姨。別看同昭的家抄得沒有我家猛烈,但她家在運動初期的風暴中死去了四人。三位是她父系的,她十叔、十四姑和十四姑父;一位是她母系的,她二姨。

十叔顧以是長春汽車製造廠的工程師,又是技術部門的負責人,平日招人羨慕也招人嫉妒,「文革」一來首當其衝。他人很自負,受不了屈辱,跳樓自盡了。十四姑顧以僖和十四姑父魏雲昌都是塘沽永利鹼廠的工程師,大學畢業後響應國家號召從北京來到了遠在天津海邊的這個廠工作。魏雲昌是頗負盛名的化學家侯德榜的弟子與得力助手,運動中不堪折磨與摧殘,與十四姑雙雙服毒自盡。八十年代末我寫《一百個人的十年》時,曾到永利鹼廠調查過專門對「牛鬼蛇神」用刑的「63號」車間,瞭解到這裡種種刑罰殘忍之極和令人髮指,為此我給兩位被摧殘致死的工程師的妻子做了口述,並寫了《六十三號兩女人》一章放在書中。

為自己的小說《雪夜來客》畫的插圖

二姨只是一個普通婦女,我岳母的妹妹。她單身一人,與岳母一家同住一房。她胖大而健康,單純得有點幼稚,靠著父親留下的較豐厚的遺產過得無憂無慮。運動前與一位姓姚的教師相愛,這教師有家室,與原配離婚後便和二姨結了婚,但這是個騙局。與姚老師離婚的那位原配仍住在姚家,理由是沒房子去住,其實是姚老師想用合法的身份侵吞二姨的錢財。我們在一邊旁觀看得明明白白,唯有二姨糊里糊塗地樂在其中。我們正設法使她覺醒過來,「文革」來了,姚老師受到衝擊,他卻把二姨推到前台,說二姨是資產階級寄生蟲,整天花天酒地,還勾引他,使他上當受騙,破壞了他的家庭。一天,一群學生來我岳母家把二姨帶走,三天後,只來了其中兩個學生,砸開門便對我岳母怒氣沖沖地說:「你妹妹死了,去收屍吧。」

後來知道,二姨是遭到一陣亂棒後,被關進車房,第二天車房打開,裡邊很臭,二姨已死,身體腫成一個大得嚇人的皮桶。

個人的騙局強化了社會的悲劇。於是,二姨這個普普通通、缺心眼兒又無辜的傻女人的悲劇最早地進入了我的寫作。跟著是一大批刻骨銘心的「文革」故事,以及人物、片斷、細節一擁而來。

我第一次感受到的文學寫作,是一種情感的宣洩與直述心臆;沒有任何約束與顧忌,也沒有任何功利;它無法發表,當然也就沒有讀者;它的讀者可能是下一代甚至是一個世紀後的人們,這不正是我需要的嗎?這是多奇妙的寫作,我才開始寫作卻享受著一種自由——絕對的自由!

我寫過兩首詩,從這兩首詩就可知道我當時秘密寫作時那種情感了——

冷目

千古從不似今天,

碧血滔滔劍光寒。

達人志士成群死,

剩有男兒冷目看。

冰河

冰河雖死君莫歎,

百丈冰下尚漣漣。

他日春風吹大地,

萬里波濤湧向天。

當然,這種秘密寫作是極具危險的。一旦被發現起碼是無期徒刑。這一點我心裡清楚。那時寫錯一句標語,喊錯一句口號,都立即會被打成現行反革命,何況是如此赤裸裸地直面現實。唯一使我能夠如此寫作的原因是我的獨門獨院,沒有人知道我一個人埋頭做這樣的事。當然,我還要分外謹慎,萬分小心。我盡量找小紙塊,寫小字,體量小,易藏。寫完之後藏在牆縫裡、地磚下、櫃子的夾板中間、煤堆後邊。有時藏好之後,又覺得不夠穩妥,找出來重新藏好。藏東西的人常常會覺得自己所藏的地方反倒是最容易被發現的,於是不斷取出再藏。我曾把幾頁文稿裱糊在毛主席語錄和魯迅語錄的後邊,掛在牆上,我認為這辦法挺絕妙,可是後來把語錄舉到窗前的陽光裡一照,還是露出了破綻。

秘密寫作的手稿,上邊的人名、地名以及作者姓名全換成外國人的名字,以防萬一

我還想過一個辦法,將文稿中所有人名和地名都改用外國的,假冒是從某一本外國小說中抄寫下來的,甚至還在文稿前標上外國作家的名字,如庫普林、亨利·希曼、托馬斯·曼、薩克雷等等。萬一被發現,就有了借口;我寫同昭二姨那篇小說就取了一個很像外國小說的名字《夫人和貓》,作者署名「亨利·希曼」。我一度以為這辦法很高明,過後又認為這不過是自欺欺人。如果被發現,人家叫我把這小說的出處找出來,我去哪裡找?不還是敗露嗎?這辦法便自動放棄了。

當然,最重要的是對所有人都嚴守秘密,運動以來我已懂得人的可靠程度與耐壓程度是一致的。我甚至不向妻子同昭透露,不能叫她再擔驚受怕。

這是一種獨自的承擔,我不知當時怎麼會有這樣的勇氣。我留下的一首小詩中,把這種承擔寫得很堅決。這首詩叫作《路》:

人們自己走自己的路,誰也不管誰,

而我卻選定了這樣一條路……

這是一條時而快樂、時而痛苦的路,

這是一條充滿荊棘的路,

一條寬起來無邊、窄起來驚心的路,

一條爬上去艱辛、滑下來危險的路,

一條沒有盡頭、無望的路,

一條沒有路標、無處詢問的路,

一條時時中斷的路,

一條看不見的路……

但我決意走這樣的路,

因為它是一條真實的路。

我當時寫的一首小詩,表明我對人生的抉擇

我被這種從未有過的莊嚴感與神聖感自我激勵著,我在體驗著一種純粹的「虔誠於文學」的寫作感受。雖然我是絕對孤獨的,但我感到我的「文學」已經和那個時代的命運融為一體了。

可是,日子一久,寫的紙塊愈來愈多,東藏西藏,後來連藏在哪裡,自己也記不清了,這可有些麻煩。

一天,單位通知到民園去看公判大會。

那時常常舉行公判,這種公判分區,我單位在和平區,公判就在和平區的民園體育場。公判時通知和平區各單位全體人員都必須參加。廣場前方用木頭搭一個二十多米寬的檯子,下邊安裝一排麥克風和擴音喇叭,犯人全都戴著重重的手銬和腳鐐,走路時兩條腿一,腳鐐便嘩嘩作響,這排麥克風與喇叭就把鐵鏈聲百倍放大,貫入人耳,震懾人心。

這天我們來得早,各單位按系統坐在地上等候。一坐一個多小時,大家閒得沒事就在土地上劃方格作棋盤,拾幾個石子玩「老虎吃人」解悶。忽然主席台上有人叫:「公判大會開始,全體起來站好,不准說話,同仇敵愾,嚴陣以待。」

大家立即站起身來,黑壓壓站滿運動場,一點聲音也沒有,氣氛突然變得緊張。跟著主席台上又喊:「把反革命分子、打砸搶分子、壞分子押上來。」跟著是震耳欲聾的鐵鏈聲,上來的人愈多,鐵鏈聲愈大,到了後來鐵鏈聲幾乎把全場淹沒了。

這次公判共二十二人,所有人都穿著藍色或黑色衣服,胸前掛著牌子,姓名上打著紅叉,每個人被兩個穿綠軍裝的人按著腦袋押著,頓時六七十人把台站滿。

公判是對重犯進行公開宣判,定罪。公判定罪最重是死刑,最輕是二十年,中間是死緩。定罪宣判時,從死刑開始,一個個宣佈,然後是死緩,直到二十年。那天死刑特別多,直到第七個還是死刑,到了第八個,宣讀完罪行,一宣判這人「死緩」二字,這人腿一軟就癱下來了;這人原以為自己是死刑,一聽判他死緩反而站不住了。還有一個細節嚇住了我:一個判死刑犯人的罪行是寫「反革命小說」。

在公判大會的現場,妻子同昭站在我的前邊,我望著她的背影,心想如果我被發現、被捕、被判死罪,她就會一生守寡,孤苦伶仃,受人歧視和欺侮,除非另嫁他人,那她也曾是反革命家屬,我不是害了最愛我的人的一生?那我可就毀了她!我決不能這樣做。我焦急地等待公判大會一散,立刻跑回家,悄悄把藏在各處的文稿找出來。可是要毀掉這些文稿又怎麼心甘?它們本來就是把生命押上去的寫作啊,最後被逼出來的一個辦法是——

我用最小的字,將手稿中最重要的內容濃縮並集中抄寫在一些薄紙上,毀掉原稿,再把這些薄紙一層層疊起,捲成卷兒,外邊裹上油紙,用細線捆好,然後藏進一個誰也想不到的地方——拔掉自行車的車鞍,把紙卷兒一個個塞進車管中去,然後將車鞍重新裝上去。這樣,心裡便感覺牢靠得多了。

可是接下來,我開始擔心丟車。

每天騎車上班,單位沒地方放車,只能鎖在門外街邊。特別是後來單位搬到了貴陽路,地處十字路口,周圍全是店舖,人多又雜,就多了丟車的可能。一旦車子沒了,這批「秘密手稿」就完全不在自己的掌握之中了。雖然別人很難發現車管裡的秘密,但萬一被發現、湊巧被發現,立刻災難臨頭。這想法阻止我接著再寫下去,寫多了就會更難存放。上班時,我會常常到門外看看我的車。我的車是輛破舊的雜牌車,不起眼。由於我腿長,車鞍子管拔出來很長的一截,遠遠一眼就能看到。我曾經幾次夢見車丟了,急醒過來之後頭上冒汗,但是我想不出更好的辦法來。

一天在單位上班,有事要出門去辦,出來一看車沒了,停車的地方是空的,丟了?我害怕起來,馬上去問周圍的店舖,隔壁水果店的一位女店員小張笑嘻嘻說:「你的車我知道,請我吃冰棍就告你。」我說:「快告我,回頭我請你吃一箱。」小張說:「瞧你急成這樣,真沒見過人能急成這樣。剛才叫幾個戴紅箍兒的人推走了,你去派出所問問吧。」聽說車被推進了派出所,我的兩腿立時軟了。且不管車管裡的東西發現沒發現,反正我的「秘密寫作」進公安了。