最初的一線曙光

躲躲藏藏地窺了

眾生(底)心沸著

鼓著雄壯的勇氣

狂熱地跳舞著,起勁地歌唱,催太陽起身

我們的生活苦悶

我們的生活枯澀

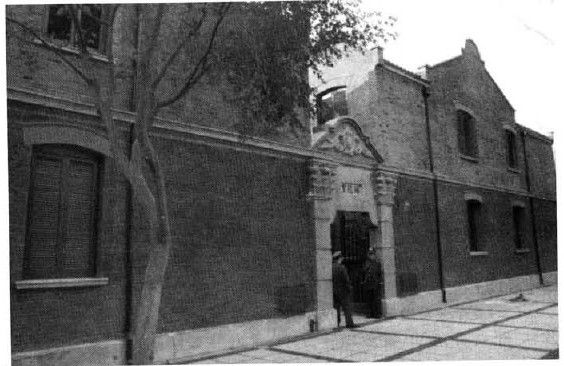

上海的中共「二大」會址

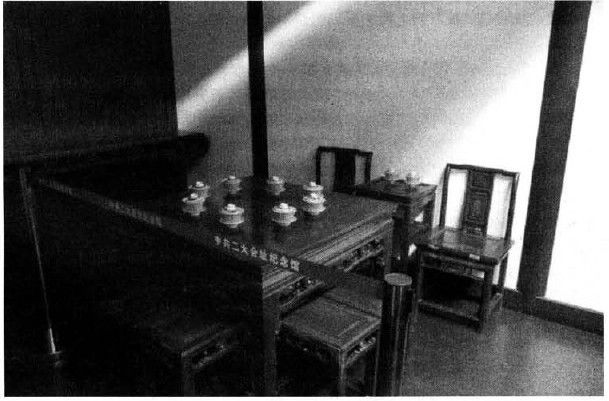

上海的中共「二大」會址 中共「二大」會址內

中共「二大」會址內 中共「二大」在上海德輔裡召開

中共「二大」在上海德輔裡召開你撒給我們愛和光

我們底(的)生命才得復活呀

但還有許多兄弟呢

他們底(的)不幸就是我們的不幸呀

親愛的父親呀

升罷升罷

快快地升罷

多多多多地給些光呀!

這首題為《天亮之前》的詩,是詩人汪靜之所作,收在他在1922年出版的詩集《蕙的風》中。這首詩,過去被人們視為愛情詩,沒有給予注意。

然而,這卻是第一首歌頌中國共產黨的詩!

1985年5月4日,汪靜之這麼加以說明:

我那首題為《天亮之前》的小詩,寫作日期是1921年12月23日。在此前幾天,我從一位要好的朋友那裡,聽到了中國共產黨在當年7月成立的消息。我感到參加共產黨的這些人很有志氣,因此寫了這首詩。這首詩收在愛情詩集裡,敵人發現不了,但朋友們也將它當成愛情詩了。[1]

汪靜之的詩表明,儘管中國共產黨在當時還很小,歷史也很短,但是已經產生了廣泛的影響。

1921年11月,以中國共產黨中央局書記陳獨秀名義發出的《中國共產黨中央局通告》,明確指出「明年7月開大會」。這「大會」,指的就是中國共產黨第二次全國代表大會。

中國共產黨「二大」,曾傳說是在杭州西湖召開。中國共產黨「二大」的出席者李達,在1954年2月23日寫給上海革命歷史紀念館的信中,明確否定了這一傳聞。李達寫道:

關於黨的第二次代表大會開會地點問題。我曾對胡喬木同志說過,開會地點足在上海,不是在西湖。聽說中央方面已經改過了。[2]

李達的回憶是富有權威性的,因為他不僅是中國共產黨「二大」代表,而且會議就是在他所住的房子裡舉行的……

日月飛逝,在中國共產黨「一大」召開之後一年——1922年7月,上海又是一片炎夏氣氛。

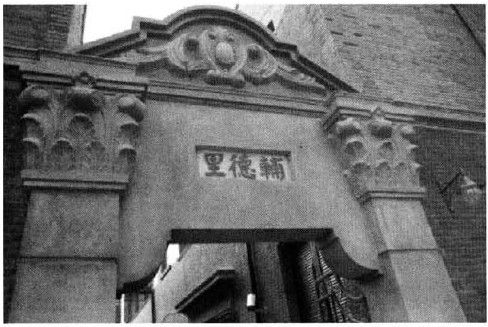

在離上海望志路李公館幾站路,霞飛路之北,有一條南成都路。那兒有一條叫做「輔德裡」的弄堂,成排成排的石庫門房子,跟李公館同一模式,就連牆壁也一樣,用青紅磚相間砌成。石庫門的門楣上,雕刻著「騰鮫起鳳」、「吉祥如意」之類的橫批。

輔德裡六二五號(今成都北路七弄三十一號)遷入一戶李姓人家,也成了「李公館」。此「李」,便是李達。自從陳獨秀由粵返滬,李達和王會悟便遷居於此。幸虧當時李達遷走了,所以當陳獨秀被捕時,法國警察在漁陽裡二號沒有搜查到中國共產黨文件——有關文件在李達那裡。

李達主管宣傳,創辦了「廣州人民出版社」,印行大批「馬克思全書」(十五種)、「列寧全書」(十四種)、「康民尼斯特叢書」(即「共產主義叢書」,十一種)。書上標明社址為「廣州昌興馬路二十六號」。其實,那是輔德裡六二五號編印的。標上「廣州」字樣,為的是迷惑法國警察的眼睛——須知,輔德裡也屬法租界!

自從李漢俊家的漁陽裡二號遭到法國警察搜查之後,李達家成了中國共產黨在上海的尚未暴露的聯絡站。尤其是那裡全是一排排紅磚、青磚相間的統一格式的房子,側身一閃而人,不易叫人辨出哪家哪戶。

輔德裡六二五號一樓一底,建造面積為七十四平方米。樓上為李達書房和臥室,樓下為客廳。那排房子是一位姓韓的大房東建築的,分租給別人。石庫門房子各家都有前後門,獨進獨出,與他人無干。

中共「二大」(中共「二大」會址紀念館展出的油畫)

中共「二大」(中共「二大」會址紀念館展出的油畫) 中共「二大」會場

中共「二大」會場1922年7月16日,一個重要的秘密會議,在李達家的客廳裡舉行。這便是陳獨秀在「中國共產黨中央局通告」中提及的「明年7月」召開的「大會」——中國共產黨第二次全國代表大會。

到會的代表十二人:陳獨秀、李達、張國燾、蔡和森、高君宇、施存統、項英、王盡美、鄧恩銘、鄧中夏、向警予、張太雷。

據張國燾所著《我的回憶》說:

中國共產黨第二次代表大會開會其間已屆,但預定到會的李大釗、毛澤東和廣州代表都沒有如期趕到。

其實,毛澤東並非「沒有如期趕到」,而是他當時在上海!

毛澤東在上海,為什麼沒有出席中國共產黨「二大」呢?

這曾有過各種各樣的說法。其實,內中以他對斯諾所說的最為準確:

第二次黨代表大會在上海召開,我本想參加,可是忘記了開會的地點,又找不到任何同志,結果沒有能出席。[3]

當時,毛澤東是「被派到上海去幫助組織對趙恆錫的運動」。趙恆錫是當時湖南省長、軍閥。

毛澤東「忘記了開會的地點」,這確實是一樁憾事。在兩個月前,毛澤東還邀李達到湖南自修大學講授馬列主義。毛澤東是知道在7月召開中國共產黨「二大」的。

據羅章龍在1981年回憶,他曾參加中國共產黨「二大」[4]。但是,有關文獻上沒有記載他出席中國共產黨「二大」。

在中國共產黨「二大」召開時,中國共產黨黨員已由最初的五十多人,發展到一百九十五人。其中:上海五十人,長沙三十人,廣東三十二人,湖北二十人,北京二十人,山東九人,鄭州八人,四川三人,旅俄八人,旅日四人,旅法兩人,旅德八人,旅美一人。在這些黨員中,工入黨員為二十一人,女黨員四人。

會議由中國共產黨中央局書記陳獨秀主持。「吃一塹,長一智」。這一回開會,每一次會議都改換地點,而且多開分散的小組會,保密工作比中國共產黨「一大」做得好得多。閉幕式是在英租界舉行。

中國共產黨「二大」選舉產生了中央執行委員會。中國共產黨中央委員共五人,即陳獨秀、李大釗、張國燾、蔡和森和高君宇。另有兩人為候補中央委員,即鄧中夏和向警予。陳獨秀當選為中國共產黨中央委員長(這一職務名稱在當時不固定,有時也用原名——中國共產黨中央局書記。陳獨秀1922年6月30日寫給共產國際的報告上,則署「中國共產黨中央執行委員會書記」)。

中國共產黨「二大」最主要的成果,是起草並通過了《中國共產黨第二次全國代表大會宣言》。這一宣言是由陳獨秀、蔡和森和張國燾組成的起草小組起草的,陳獨秀執筆,經大會討論、修改、通過。

中國共產黨「二大」比中國共產黨「一大」在理論上的大飛躍,便是規定了中國共產黨的最高綱領和最低綱領,從而使中國共產黨在行動上有了明確的指導方針。

中國共產黨「二大」通過的《中國共產黨第二次全國代表大會宣言》指出的最高綱領是:

中國共產黨是中國無產階級政黨。他的目的是要組織無產階級,用階級鬥爭的手段,建立勞農專政的政治,剷除私有財產制度,漸次達到一個共產主義的社會。最低綱領是:

消除內亂,打倒軍閥,建設國內和平;推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族的完全獨立;統一中國為真正民主共和國。

這最低綱領,亦即徹底的反帝反封建的民主主義革命綱領。

提出最高綱領和最低綱領,表明已經一週歲的中國共產黨日漸擺脫了稚氣,把革命分為兩步走:第一步是民主主義革命;第二步是社會主義革命。

中國共產黨「二大」總共通過了十一種文件。除了《宣言》之外,比較重要的還有:《關於「民主的聯合戰線」的決議案》、《中國共產黨加入第三國際決議案》和《中國共產黨章程》。

其中的《中國共產黨加入第三國際決議案》,明確了中國共產黨和第三國際之間的關係:

中國共產黨既然是代表中國無產階級的政黨,所以第二次全國大會議決正式加入第三國際,完全承認第三國際所決議的加入條件二十一條,中國共產黨為國際共產黨之中國支部。

《中國共產黨宣言》

《中國共產黨宣言》既然「中國共產黨為國際共產黨之中國支部」,那就是說,中國共產黨接受並服從第三國際的領導。

這與中國共產黨「一大」相比,大大前進了一步。中國共產黨「一大」作出的《中國共產黨第一個決議》,在「黨與第三國際的聯繫」一節中,只提到「黨中央委員會應每月向第三國際報告工作」。中國共產黨「二大」明確了中國共產黨是第三國際的「中國支部」,從組織上解決了中國共產黨和第三國際之間的關係。

中國共產黨「二大」所通過的《關於共產黨的組織章程決議案》,指明中國共產黨不是「知識分子所組織的馬克思學會」,也不是「少數共產主義者離開群眾之空想的革命團體」,所以強調了黨的「中央集權」和「鐵的紀律」:

凡一個革命的黨,若是缺少嚴密的集權的有紀律的組織與訓練,那就只有革命的願望便不能夠有力量去做革命的運動。

嚴密的集權的有紀律的組織與訓練,須依據左列(引者註:原文豎寫,故稱「左列」)諸原則:

(一)自中央機關以至小團體的基本組織要有嚴密系統才免得烏合狀態;要有集權精神與鐵似的(引者註:原文漏「紀」字)律,才免得安那其的狀態。

(二)個個黨員都要在行動上受黨中央軍隊式的訓練。

(三)個個黨員不應只是在言論上表示是共產主義者,要在行動上表現出來是共產主義者。

(四)個個黨員須犧牲個人的感情意見及利益關係以擁護黨的一致。

(五)個個黨員須記牢一日不為共產黨活動,在這一日便是破壞共產主義者。

(六)無論何時何地個個黨員的言論,必須是黨的言論,個個黨員的活動,必須是黨的活動;不可有離黨的個人的或地方的意味。離開黨的支配而做共產主義的活動這完全是個人的活動,不是黨的活動,這完全是安那其的共產主義。

(七)個個黨員須瞭解共產黨施行集權與訓練時不應以資產階級的法律秩序等觀念施行之,乃應以共產革命在事實上所需要的觀念施行之。

所以,第二次全國大會決議,要說我們中國共產黨成功一個黨,不是學會,成功一個能夠實行無產階級革命大的(引者註:原文如此,可能漏字)群眾黨,不是少數人空想的革命團體,我們的組織與訓練必須是很嚴密的集權的有紀律的,我們的活動必須是不離開群眾的。

中國共產黨「二大」所通過的《中國共產黨章程》,規定了「全國代表大會每年由中央執行委員會定期召開一次」。這樣,在中國共產黨建黨初期,差不多每年都召開一次全國代表大會。

中國共產黨「二大」是中國共產黨黨史上一次重要會議。過去,筆者當年尋訪中國共產黨「二大」會址時,發現裡面住著普通居民。內中有一戶經營水產,弄得魚腥味四溢。

如今,中國共產黨「二大」會址受到了應有的尊重。上海不久前在建造成都路南北高架橋時,中國共產黨「二大」會址本來在拆遷範圍之中。為了保護這一歷史性的建築物,南北高架橋特地在這裡拐了一個彎。使中國共產黨「二大」會址避免了拆除。

[1]《讀者導報》,1991年3月27日。[2]《「一大」前後——中國共產黨第一次代表大會前後資料選編》(二),3頁,人民出版社1985年版。[3]埃德加·斯諾,《西行漫記》,134頁,三聯書店1979年版。[4]羅章龍之孫女羅星元1991年12月31日致筆者信。