◎騎上虎背的葉企孫

陳寅恪一家抵達桂林後,最初落腳於中央研究院物理研究所。1938年初,長沙臨時大學與中研院史語所、社會科學研究所等機構撤離長沙遷往昆明時,物理所、地質所、心理所三個研究所隨之撤離。鑒於各方面原因,三個研究所抵達桂林後不再前行,並索性在離桂林市20公里外的良豐鎮郊外山腳下安營紮寨住了下來。陳寅恪一家到達桂林,根據朱家驊電示,中研院物理研究所所長丁西林專程派車把陳氏一家接到所內暫住。歷盡千險萬難,死裡逃生的陳家,對這一歷史性的會面,自是百感交集,愴然難忘。許多年後,流求深情地回憶道:「抵達物理所時,天色已全黑,丁伯伯(西林)讓我們住進他的宿舍裡,緊接著研究所的伯伯、伯母們來熱情問候,真像回到老家一樣。環顧宿舍,雖是茅草房頂,竹籬夾牆,但是人情溫暖,父母眉頭也舒展開了。」1

按照流求的說法,「父親原打算繼續上路赴四川李莊歷史語言研究所」,而史語所的同人也翹首以待,渴盼著大師的到來,為這座萬里長江第一古鎮增添新的活力與砝碼。遺憾的是,陳寅恪夫婦的身體狀況均不允許繼續前行,導致這一計劃隨著歲月流逝而漸漸偏離了軌道,終致大師的身影與李莊擦肩而過。

1942年8月1日,陳寅恪在給傅斯年的信中道出了自己當時不能繼續前行的詳情。儘管陳氏發出了「重返故國,精神一振,扶病就道,直抵桂林」的慷慨之詞,但信中又不無消沉地接著說道:「然二月之久,舟車勞頓,旅舍喧呼,俟到山中,稍獲休息。豈知久勞之後,少息之餘,忽覺疲倦不堪,舊病如心跳不眠之症,漸次復發。蓋神經興奮既已平靜,大病又將到而尚未到矣,此時必須再長期休息,方可漸復健康。若短期內再旅行,重受舟車勞頓之苦(旅費亦將無所出,此姑不論),必到目的地,恐將一病不起矣!前上一書言,欲與中英庚款會商量,設一講座於廣西大學,即是此旨,想蒙諒解。」信中可見,身心俱疲的陳寅恪很有些打退堂鼓的意思,並極想在桂林這個山清水秀的古城小憩一陣,等身體復原後再做他圖。

此前,陳寅恪已致信中英庚款董事會負責人杭立武,商量設講座事,已蒙同意,所聘薪金由中英庚款董事會與廣西大學合出,為兩家合聘之局,每星期開課三小時,只是「月薪則不多」。但慮及「半年或數月之內,弟個人及全家皆不能旅行,又不可無收入以維持日食,授課之時既少,可整理年來在港大講授舊稿,借此暫為休息過渡之計,作漸次內遷之預備,似亦無不可」。2

陳氏對自己面臨的窘境和日後的打算說得極為清楚,但此信尚未發出,重慶方面的中央研究院總幹事葉企孫,已命人於前一日將聘書匆匆發往桂林,請陳寅恪出任「中央研究院歷史語言研究所專任研究員」。對這一切,正在李莊主持工作的史語所所長傅斯年卻被蒙在鼓裡。當得知葉企孫竟瞞著鍋台上了炕,置自己這位史語所掌門人於不顧,膽大妄為,擅自聘陳寅恪為「專職」之後,傅斯年怒火頓起,立即以筆當炮討伐起葉企孫來。

葉企孫,1898年出生於上海一個知識分子家庭。據葉後來自述:「父親是科舉出身,研究古書的經史部分。」又說:「吾從十幾歲起,讀了相當多的古書,例如曾讀完《詩經》《禮記》和《左傳》。這些古書使吾有正統思想。1913年入清華學校,又學了一些歐美資產階級思想。」31918年自清華學校畢業後,葉企孫入美國芝加哥大學物理系就讀。1920年獲碩士學位,轉赴哈佛大學研究院攻讀實驗物理,1923年獲哲學博士學位,旋即旅遊考察歐洲各國著名大學,與國際一流大師交流。1924年回國,應東南大學之聘擔任物理學副教授一職。1925年8月應清華學校之聘,擔任物理學副教授並開始了理學方面的畢生創業。1929年後出任清華大學理學院院長,曾任校務委員會主席兼代理校長。抗戰爆發後隨校南遷,出任西南聯合大學物理系教授、清華大學特種研究所委員會主席、校務委員。

葉企孫

葉氏作為一位優秀的物理學教授,突然轉行出任中央研究院總幹事,主持煩瑣的院務,主要是朱家驊的盛意。按照葉企孫後來的說法:「據吾推測,中研院要吾擔任總幹事的理由,是因為吾對各門科學略知門徑,且對於學者間的糾紛,尚能公平處理,使能各展所長。」4在中央研究院甚至整個抗戰期間,沒有人特別關心朱葉二人的關係,學術界的知識分子也普遍認為,葉氏加盟中央研究院,屬於正常的工作調動,沒有任何特殊的背景和政治色彩。想不到20多個春秋後的1968年,這個工作調動已變得不再普通和尋常了,葉企孫被當作暗藏的國民黨CC系特務分子,由中共中央軍委辦公廳逮捕關押,他與朱家驊的關係,由此成為決定他能否保住人頭的焦點所在。5

梅貽琦與葉企孫的學生、後來擔任清華大學中層領導的某君於1968年的揭發材料顯示:梅貽琦與葉企孫均是朱家驊手下的國民黨「中統」特務,且「中統」在清華的主要負責人就是校長梅貽琦。某君進一步揭發道:「葉企孫是理學院長,一向梅貽琦因事外出,總是由葉企孫代行校長職務,即在抗日戰爭前後都是這樣做的。直到建國後,還是沿襲過去慣例由葉擔任過一個時期的校務委員會主席。當時偽教育部長朱家驊是反動組織『中統』頭子陳立夫手下的第一名打手,與葉的關係相同於梅與朱的關係。因此,我認為朱家驊不可能不拉葉參加這個反動組織。」6

1934年,葉企孫與中央研究院部分人員在南京合影。左起第一排:××、王毅侯、王家楫;第二排:丁西林、汪敬熙、×××;第三排:葉企孫、陶孟和;第四排:傅斯年

因這位「高足」的揭發交代,朱家驊、葉企孫二人的關係變得嚴重複雜起來。在中央軍委辦公廳提審人員冷峻、凌厲目光的逼視下,葉於1968年1月22日,向中央軍委專案組就自己與朱家驊的相識與共事經過做了如下交代:「1918年8月,我同朱家驊同船赴美國留學。那時吾同朱並不熟識。朱不是清華公費生。到美後,吾同朱並不同學,也不通信。朱留美不久,即轉往德國留學。」又說:「在同類地質學家中,吾同丁文江、翁文灝和李四光相熟在前,同朱相熟在後……朱就任院長時,總幹事為任鴻雋,不久辭職。1941年春,朱來信要吾擔任總幹事。吾應允了,但須秋間方能到職。」7

這個交代與葉企孫本人在同年9月7日的說法略有不同,在專案組人員的威逼利誘下,葉氏更加詳細地說道:「我從1918年同朱家驊認識的,是一同去美國的。1918年8月在南京號輪船上認識的。朱到紐約,我到芝加哥。1924年3月(我)回國在南京東南大學任物理系副教授。1933年在南京中央研究院開評議會時同朱家驊見面。他是地質組,我是評議員,議長是蔡元培,物理組組長是丁燮林(現叫丁西林)或李書華。1941年開始同朱家驊往來多了。1941年春夏時期,我在昆明受(收)到朱家驊的來信,叫我到國民黨政府中央研究院工作擔任總幹事。當時朱家驊是該院院長,又是國民黨黨內的反動特務,是中央組織部部長。我應允朱家驊的邀請到了重慶做了中研院的總幹事。我管計劃、預算、審查著作、聘請人、籌備開會等事。」8

由於在前述中葉提及了翁文灝等三人,專案組人員立即找到在國民黨統治後期曾出任行政院院長,名頭最大最響的翁文灝,讓其寫「揭發」材料。在一份由他人代筆,翁文灝本人閱後簽字的材料中說:「葉在清華大學,做物理學系主任。我也在那裡教過書。解放以前,聽人家說,那時是偽中央研究院,朱家驊想請葉當總幹事。權力第一是院長,第二就是總幹事。葉去過一下,時間很短,沒有做下去,很快就離開了……朱家驊做過交通部長,北洋軍閥時期朱是北大教授,後來做過很多國民黨的工作。朱與葉一定認識,否則,朱請不動葉到中央研究院當總幹事。」9

聽翁文灝的口氣,似乎國民黨在重慶期間,他沒有同朱家驊爭奪過中央研究院院長的位子,也不是大權在握的中研院評議會的秘書,更不知朱與葉此前是否相識,只是「聽人家說」,那時有個偽中央研究院的機構。翁氏真不愧是宦海名宿,從官場名臣李鴻章那裡學來的「搗糨糊」的迴旋術,可謂至絕至妙矣!

事實上,葉企孫離開清華專任中研院總幹事一職,翁文灝在中間起了相當關鍵的作用。

當朱家驊經過激烈角逐如願以償登上中央研究院代院長的寶座後,由於傅斯年身體狀況實在太差,體力漸漸不支,朱家驊不得不重新考慮找人擔任總幹事一職。經過與翁文灝、傅斯年反覆商量權衡,最後決定請葉企孫出山。

從葉企孫的人生經歷和後來他的「高足」與同事們「揭露」的材料看,朱與葉同事之前,僅是熟悉而已,並不像後來清華名宿馮友蘭「揭發」材料中所說「關係相當密切」。朱家驊之所以瞄上了葉企孫,除了葉自己所說的受到「正統思想」和「歐美資產階級思想」的雙重教育,一個重要原因就是葉的學術地位和組織處事能力非一般人可比。當時中央研究院各所的主要支柱,基本都是清華或與清華相關的歐美系統出身,而葉企孫在這個系統的地位之高之重是有目共睹的。正如1968年葉企孫被捕後,馮友蘭親筆向中共中央軍委專案組提供的「揭發」材料所言:「葉企孫,按解放前北京教育界的派系說,是清華派的第二號人物(第一號人物是梅貽琦),在清華幾次代理校務,當過理學院長,負責清華的幾個研究所的工作,在清華有很大的影響。」10馮友蘭此話大致不差,正是緣於這種其他人無法企及的影響力,葉企孫才能做到「對於學者間的糾紛,尚能公平處理」。加之葉是一個無黨派人士,性格溫和,以此面目出現,對於各政治派別和學術利益集團的平衡,更有一種無形的親和力與說服力——這便是朱家驊請其出山的根本動機。

據資料顯示,朱家驊最初實施這個計劃是在1940年夏,當時梅貽琦因公赴渝與朱家驊相見,朱向梅表示,有意聘葉企孫接替身體欠佳的傅斯年擔任中央研究院總幹事一職,此前朱家驊和翁文灝、傅斯年已與葉單獨做過溝通談及此事,葉表示:「亦未嘗不可盡其綿力,逐漸使該院之研究事業更上軌道。」但又說要看梅的態度再商定。梅聽罷朱家驊的要求,頗感為難,表示清華方面的事務很難離開葉。當時西南聯大的情況如馮友蘭所言:「除了聯大的總部外,三校各有其自己的辦事處,自己設立一些機構,與聯大無干。清華的辦事處最大,自己設立的機構也比較多,主要的是那些原來辦的研究所,有農業、航空、無線電、金屬和國情普查等研究所,這些所都不招學生,與聯大毫無關係。清華還有研究院,招收研究生,他們雖然也往聯大聽課,可是不算聯大的學生。北大辦有文科研究所,招收研究生,也與聯大無關。」又說:「當時的聯大,好像是一個舊社會中的大家庭,上邊有老爺爺、老奶奶作為家長,下邊又分成幾個房頭。每個房頭都有自己的『私房』。他們的一般生活靠大家庭,但各房又各有自己的經營的事業。『官中』、『私房』,並行不悖,互不干涉,各不相妨,真是像《中庸》所說的『小德川流,大德敦化,此天地之所以為大也』。」11

南京,中央研究院舊址(作者攝)

當時清華辦理的所謂「特種研究事業」,是指清華在戰前辦的農業、航空工業、無線電三個研究所,以及到昆明之後增辦的金屬學及國情普查兩個研究所。為便於統籌管理,清華方面把五個所組成一個「特種研究事業委員會」,葉企孫為主任,主持全面工作。為了不駁朱家驊的面子,梅貽琦最後答應如果中研院非要葉出山赴重慶就任,葉本人最好不脫離清華而兩邊兼顧。這一條件朱家驊未置可否,表示與同人商量後再做決定。

到了這年的9月29日,朱家驊致信梅貽琦,說已同翁文灝與傅斯年二人商量,不同意葉企孫兩邊兼顧,只能放棄清華而專任中研院總幹事職。其理由是按中研院章程規定,凡院內專任人員不能兼職。為使問題更加清楚明瞭,在朱家驊授意下,1940年10月15日,翁文灝以中研院評議會秘書的名義致信梅貽琦:「葉企孫兄至渝後接理中央研究院各事,朱騮先及傅孟真諸君均熱誠匡助,可以順利進行。惟有一事竊願以友誼奉商者:兄前次至渝時,曾經談及企孫兄於短時間內暫兼清華教務名義,但可以隨時商停。此事固僅為一名義問題,但事實上亦有若干影響。中研院總幹事一職向為專任,丁在君兄初受院聘時,方任北京大學教授,當經商定,俟功課教畢,完全離開北大(教授名義亦辭卸),然後方至院任事。企孫兄最好能免兼大學教授(但如聘為名譽教授則似尚可行)。此事弟與企孫兄面談時亦經提及,並以奉陳,敬希察照酌采,至為企幸。」12

梅貽琦接信後,對這種「霸王條款」表示不能接受,遂置之不理,坐看朱、翁等人如何處理。

1941年5月16日,梅貽琦因公再赴重慶,想起幾個月來朱翁二人書信不斷,為葉企孫事糾纏不休,便想借此機會就此事來個徹底了結。據梅貽琦日記載:5月21日「(下午)六點半至牛角沱資源委員會訪翁詠霓(南按:翁文灝字),談企孫就中央(研)院總幹事問題」。22日「(下午)五點往巴中組織部訪朱騮先部長談企孫問題」。5月31日「(上午)十點一刻至中央醫院門前,往返園中一刻許,尋得傅孟真所住病室,渠於前日曾割扁桃腺一半,說話不便,未敢與之多談」。13

此時傅斯年重病在身,中研院總辦事處急需人料理,在朱、翁、傅等人的懇切要求下,梅貽琦終於同意葉企孫以請假的名義離開清華,專任中央研究院總幹事職。朱、翁、傅等人聽罷,各自都長出了一口氣。

此前朱家驊和翁文灝、傅斯年已與葉單獨做過溝通談及此事,9月3日,葉致信校長梅貽琦,表示:「經考慮之後,雖自恐才難勝任,然因該院之發展與全國學術前途之關係甚大,亦未嘗不可盡其綿力,逐漸使該院之研究事業更上軌道。」14

1941年9月11日,梅貽琦致信葉企孫:「足下之去中研院,在清華為一重大損失,在琦個人尤感悵悵,但為顧及國內一重要學術機關之發展起見,不應自吝,乃不得不允君請假,暫就該院職務。」159月底,葉企孫離開昆明飛赴重慶,正式接替傅斯年出任中央研究院總幹事職。傅則於同年12月初,攜妻帶子離開重慶,遷往李莊。

令葉企孫沒有想到的是,半年之後,因陳寅恪聘任一事,竟惹得傅斯年暴跳起來。

◎傅斯年與葉企孫之爭

葉企孫與陳寅恪在北平清華園時期就來往密切,堪稱摯友。盧溝橋事變前後,葉與陳曾就戰爭局勢與南遷之事多有商談,可謂患難與共,直到遷往長沙、昆明仍保持深厚的交情。當陳氏攜家由港抵達桂林的消息報到中央研究院總辦事處時,葉企孫遙望東南,以極大的熱情和愛心關注著這位三百年才出一人的國學大師的命運。未等陳寅恪伏案作書報告詳情經過,葉以上海人特有的細膩與精明,開始為陳氏未來的生活打起了算盤。1942年6月9日,葉致書李莊的傅斯年,大意說:陳寅恪已到桂林,史語所是否有聘其為專任研究員的打算?月薪多少?又說:「以寅恪夫婦之身體論,住昆明及李莊均非所宜,最好辦法,似為請彼專任所職,而允許其在桂林工作,不知尊意如何?亦請示及。」16

傅斯年接信看罷,心想這個葉企孫在雜事紛繁中還惦念著陳寅恪的工作和生計,其心可感,其情可嘉,實乃寅恪不幸之中的大幸。但有一點是傅斯年斷然不能同意的,這便是專職與兼職之區別,他在隨後復葉企孫的信中說:陳寅恪來史語所任專職,則是傅氏本人及全所同人渴望日久之事,但由於中央研究院和本所有嚴格的制度和服務規程,故陳寅恪不能常住在桂林而遙領本所專任研究員之薪水,必須來李莊住在史語所租賃的房中辦公,才可以拿專任之薪。若陳果能來李莊,其薪金自應為600元又臨時加薪40元。否則,不能為之。

傅斯年進一步解釋說:「弟平日辦此所事,於人情之可以通融者無不竭力,如梁思永兄此次生病,弄得醫務室完全破產。寅恪兄自港返,弟主張本院應竭力努力,弟固以為應該,然於章制之有限制者,則絲毫不通融。蓋凡事一有例外,即有援例者也。」17此信寫罷,傅斯年似覺仍有話沒有解釋清楚,又在信箋上端一空白處特地註明寅恪何以歷來稱為「專任研究員暫支兼任薪」云云。

葉企孫接信後,覺得傅斯年所言有理,於是在6月30日回信中說:「關於寅恪事,尊見甚是,請兄電彼徵詢其意見,倘彼決定在李莊工作,清華方面諒可容許其續假也。寅恪身體太弱,李莊昆明兩地中究以何處為宜,應由彼自定。」18

傅斯年接信,沒有按葉企孫所言去做,理由是「以前此已兩函與之商榷此事,而電文又不能明也。然寅恪來信,未提及弟信,來信囑弟托杭立武兄設法在廣西大學為彼設一講座」19云云。

按傅斯年的意思,既然我兩次寫信問陳寅恪來不來李莊,何時來李莊,並把李莊的地域特點、風土人情都做了詳細介紹,但陳氏回信除了說自己「正在著作,九月可完」外,「絕未談及到李莊事」。這讓傅斯年深感不解又有點窩火,心想你到底是來還是不來,總該有個說法,如此裝聾作啞是何道理?在此種心情驅使下,傅斯年索性把葉信扔到一邊不再搭理。

既然傅斯年不樂意再蹚這道充滿了疑惑與不解的渾水,而陳寅恪又明確表示要在廣西大學當客座教授,等過一段時間再做遷川的打算,事情似應告一段落,無須別人再強行插手,節外生枝,以致徒添煩惱。想不到葉企孫對此種變局卻視而不見,熱情不減,一根筋走到底,堅持聘陳寅恪為史語所專職研究員而後快。按他的想法,既然在李莊的傅斯年不再理會,那自己就以總幹事的身份和名義做主。傅斯年常以他家鄉陽谷縣打虎的武松自居,且自以為是,曾多次在人前人後宣稱「凡辦一事,先騎上虎背,自然成功」20。按葉企孫的想法,既然傅氏以武二郎自居,自己當然也不是武大,不妨先騎在傅斯年這隻老虎的背上操作一把試試,於是提筆輕而易舉地簽發了聘書。

想不到自小在上海這個花花世界長大的葉企孫,對在山地奔走與叢林爭鬥缺乏應有的經驗,此次沒能騎上虎背,卻猛地撞到了傅斯年的屁股上。民間有雲,老虎屁股摸不得,這一撞不是不要緊,而是要緊得很,一下使得草木驚悚,蹲在山坳裡守望待機的傅斯年發出了沖天怒吼。

7月下旬,中央研究院總辦事處辦事員劉次簫在致傅斯年的信中附一消息說:「葉先生函商院長聘陳寅恪先生為專任研究員,月薪六百元外加暫加薪四十元,院長已批准照辦。俟葉先生將起薪月日函覆核,聘書即當寄貴所轉寄桂林也。」21

這一突然而至的消息,令傅斯年「甚為詫異」,心想自己並沒有收到陳寅恪馬上來李莊的信函,又沒有變更此前的意見,「何以忽然有此?」儘管傅心中不甚痛快,但想到信中有「寄貴所轉寄桂林」一語,稍感釋然。按傅的打算,待聘書一到李莊,即將其壓下,而後再修書與葉企孫理論不遲。大出傅氏意料的是,7月31日又突然接到中研院辦事處職員王毅侯信,告之曰:「發寅恪兄聘書已辦好,企孫兄函囑逕寄桂林,免得轉遞之煩。並雲1月至5月領薪由院保留作抵消旅費之一部,弟本日寄寅恪一函,征其同意(函稿另紙抄奉)。」22

傅斯年看罷此信,如同憑空挨了一記悶棍,當場把信摔在地上,大喊一聲:「他憑什麼!」他跳將起來,晃動小山包一樣的軀體在室內來回轉圈,其狀甚似一隻剛剛被關進籠子的老虎,威中帶怒,又呈無可奈何狀。此前傅氏已說得非常明確,陳寅恪如任史語所專職,就必須來李莊,但陳氏尚未表態,自己亦未強行令其來川,兩邊當事者皆靜觀其變,以待形勢的發展,作為一個遠在重慶的中研院「閒曹」院長手下的總幹事,每天要處理的事務如此之多,何以迫不及待地跳將出來,踏著鼻子上臉,旁若無人地發號施令?如此不把自己這位「黃河流域第一才子」「孔子之後第一人」「學界大鱷」放在眼裡,這不是故意找練嗎?傅某不僅是史語所所長,而且還是前中研院總幹事,按照歷代王朝的章製法典,與葉企孫比起來,自己當屬太上皇級的高官大員,至少也是個「太上總幹事」。23有道是虎去山還在,山在虎還來,儘管自己大病在身,但還沒有行將就木,或者真的像孔祥熙之流期盼的那樣「快不行了」,說不定哪一天會百病俱痊,返老還童,再度躥出深山老林,笑傲江湖,號令中研院各路諸侯以威天下。如今,葉企孫竟公然蔑視自己這只臥虎的存在,豈不是佛頭抹糞,犯上作亂?想到此處,傅斯年滿懷悲憤之情,提起如椽大筆,於8月6日向葉企孫發出了一陣連珠炮式的「聲明」:

一、弟絕不承認領專任薪者可在所外工作。在寅恪未表示到李莊之前,遽發聘書,而6月份薪起,即由寅恪自用,無異許其在桂林住而領專任薪。此與兄復弟之信大相背謬。

二、自杏佛、在君以來,總幹事未曾略過所長直接處理一所之事。所長不好,盡可免之;其意見不對,理當駁之。若商量不同意,最後自當以總幹事之意見為正。但不可跳過,直接處理。在寅恪未表示到李莊之前,固不應發專任聘書,即發亦不應直接寄去(以未得弟同意也),此乃違反本院十餘年來一個良好Tradition(傳統)之舉也。

三、為彌補寅恪旅費,為寅恪之著作給獎(或日後有之,彼雲即有著作寄來),院方無法報銷,以專任薪為名,弟可承認。在此以外,即為住桂林領專任薪,弟不能承認。

此事幸寅恪為明白之人,否則無異使人為「作梗之人」。尊處如此辦法,恐所長甚難做矣。弟近日深感力有不逮,為思永病費,已受同人責言。今如再添一個破壞組織通則第十條之例,援例者起,何以應付。此弟至感惶恐者也。24

信中提及的杏佛和在君,是指中央研究院最早的兩位總幹事楊杏佛與丁文江。

如此言辭激烈的戰鬥檄文做完後,傅斯年仍覺尚有千頭萬緒的複雜言語沒有盡情說出,於是繼續揮動大筆,以家長對孩子、老師對學生、長輩對晚生的口氣教訓、指導起來:

即令弟同意此事,手續上亦須先經本所所務會議通過,本所提請總處核辦。總處照章則(人事會議及預算)辦理。亦一長手續也。又及與此事有關院章各條文:

組織通則第十條「專任研究員及專任副研究員應在川研究所從事研究」;

組織通則第二條「本院各處所及事務人員之服務均須遵守本通則之規定」。

此外,間接有關者尚多,故領專任研究員薪而在所外工作,大悖院章也。25

傅斯年將一連串的「炮彈」傾瀉而出,憤懣之情漸漸緩解,心中生出了一股莫名的快感。他站起身,像一隻征戰歸來的虎之勝者,背著手在屋子裡轉了幾圈,突然覺得應該以最快的速度打消陳寅恪的念頭,否則將出現不必要的麻煩。於是傅再次坐到桌前,寫下了「總處所發聘書,乃假定兄到李莊者」26的電文,請管理圖書的助理員兼事務秘書那廉君連同信件一同發了出去。

8月14日,傅斯年的激憤心情已趨平和,經過理智思考,怕陳寅恪接到電報後產生誤會,「此固以寅恪就廣西大學之聘已解決,然或有得罪寅恪太太之可能」。於是又即刻修書一封,先是促陳寅恪盡速遷川,「瞻念前途,廣西似非我兄久居之地」,「若不早作決意,則將來更困難矣」。然後對自己不滿葉企孫發聘書之事,又向陳寅恪做了詳細說明和解釋:「此事在生人,或可以為系弟作梗。蓋兄以本院薪住桂,原甚便也。但兄向為重視法規之人,企孫所提辦法在本所之辦不通,兄知之必詳。本所諸君子皆自命為大賢,一有例外,即為常例矣。如思永大病一事,醫費甚多,弟初亦料不到,輿論之不謂弟然也。此事兄必洞達此中情況。今此事以兄就廣西大學之聘而過去,然此事原委就不可不說也。」27

陳寅恪接信後,於8月30日覆信道:「弟尚未得尊電之前,已接到總辦事處寄來專任研究員聘書,即於兩小時內冒暑下山,將其寄回。當時不知何故,亦不知葉企孫兄有此提議。(此事今日得尊函始知之也,企孫只有一書致弟,言到重慶晤談而已。)弟當時之意,雖欲暫留桂,而不願在桂遙領專任之職。院章有專任駐所之規定,弟所夙知,豈有故違之理?今日我輩尚不守法,何人更肯守法耶?此點正與兄同意也……以大局趨勢、個人興趣言之,遲早必須入蜀,惟恐在半年以後也。總之,平生學道,垂死無聞,而周妻何肉,世累尤重,致負並世親朋之厚意,唏已。」28

在信的附言中,陳寅恪補充道:「所中諸友乞均道念,如欲知弟近況者,即求以此函與之一閱可也。中山、貴大、武大皆致聘書,而中央大學已辭了,而又送來並代為請假(怪極)。弟於此可見教書一行,今成末路,蓋已不能為生,皆半年紛紛改行,致空位如此之多,從未見銀行或稅關之急急求人也。庾子山詩云:『何處覓泉刀,求為洛陽賈。』此暮年之句也。」29

陳氏不愧是傅斯年的莫逆之交,他已從傅信中解讀出「本所諸君子皆自命為大賢」的個中況味,為了不致引起諸位「大賢」的誤會,陳寅恪特以這種一切盡在不言中的方式,為傅斯年不動聲色地予以解困。陳氏出身家業正值興旺的名門望族,沒有破落大戶傅斯年那種自喻為「吾少也賤」的人生背景和複雜經歷,有人云:「陳寅恪只是一位兩耳不聞窗外事的書獃子式大師爾!」但通過此次對自己潔身自律,對世事的洞達明晰,以及為傅斯年巧妙解脫同人可能產生誤會所獻的移花接木之術,可見此言大謬矣!

陳寅恪這邊已得到安撫,重慶方面的葉企孫迫於壓力,亦來信向傅斯年做了道歉式解釋,其理由大致是:梅貽琦在得知陳寅恪抵達桂林後,欲出川資招回這位史學大師繼續服務於聯大,以保存實際上的清華實力。葉企孫得知這一消息,既為中央研究院總幹事,自然要為中研院的興亡出謀劃策,為搶在清華之前抓住陳寅恪,才與朱家驊緊急協商,在得到朱的同意後,顧不得繁雜的典章制度,於匆忙中直接從重慶向陳寅恪發出了聘書。

葉的動機已經明瞭,傅斯年的「暴怒」之火卻未完全消解,他對葉的所作所為表示「盛意可感」之後,沒有就此打住,而是在覆信中不厭其煩地大談清華、北大與中研院發聘書的不同,謂「此次清華發聘,系繼續舊辦法;本院發聘,是更改舊辦法」。言外之意是中研院的辦法要比你們那個清華大學先進和高明得多,你作為現任中研院的總幹事何以不明二者之高下?又謂「若當時兄囑毅侯兄去信時,末了寫上一筆『盼大駕早來李莊,為荷』,弟亦不至著急矣」。言語中似乎仍是抓住不放,且不依不饒。最後,傅斯年表示「為國家保存此一讀書種子」,還是要聘請陳寅恪就任史語所職,並以長者或老子輩對待孫子的架勢,指令葉企孫再給陳寅恪發一聘書,傅在信中親自列出了聘書的文字格式:

專任研究員暫適用兼任研究員之待遇

月薪一百元外暫加薪四十元

註:此為十年相沿之公式(最初「為適用特約待遇」)。有換文,兩方輪轉,後來不轉了。如改此式,恐須先在本所所務會議中一談,弟覺此式似可不必改也。

有此暫加薪否,由兄決定(彼接了廣大之聘而言,薪水甚少)。30

葉企孫接到傅斯年的指令,甚感不快,回想自己在清華的地位與勢力,曾幾度出任代理校長,掌管清華一切事務,就連德高望重的梅貽琦也讓著幾分。而今身為中央研究院一人之下的總幹事,居然連發個兼職人員聘書這種小事也要由「太上總幹事」親自授命,真是莫大的恥辱。想到此處,葉企孫臉呈紫紅色,憤怒地當著總辦事處工作人員的面大聲說道:「傅斯年此人太過於high-handed(霸道)了!」31遂把傅信棄之一邊不再理會。儘管傅斯年「氣魄大,要錢、花錢,都有本領」,且在別人看來「歷來的總幹事,都敬重他而又多怕他」(董作賓語),但葉企孫卻不吃這一套。他敬傅而不懼傅,心中有自己的主張,見傅斯年來勢兇猛,大有不依不饒之勢,於心灰意冷中理智地採取了敵進我退,惹不起躲得起的戰略戰術,萌生了掛起烏紗帽一走了之的打算。儘管在傅斯年的遙控、指揮、施壓下,葉企孫最終還是給陳寅恪寄發了「兼任」的聘書,但從此不再過問此事,至於陳寅恪是走是留,是死是活,一切都與他無關了。

1943年1月16日,借梅貽琦赴重慶辦理公務之機,葉企孫與之進行了密談,二人商定葉可於夏秋離渝返昆,重操舊業。當天的梅氏日記有「午飯後與企孫久談」,「特種研究所將來併入各系。企孫明秋可返校」之語。32當然,這些談話都是背著朱家驊與翁文灝等人,秘密進行並達成協議的。同年8月,葉企孫不顧朱家驊再三挽留,堅決辭去中央研究院總幹事職,返昆任教。葉辭職的公開理由是自己「覺得長期脫離教書,不合適」,「當初離開昆明時,是向聯大請的假,按當時規定不能超過兩年」云云。但據葉的家人(侄女)說,其叔父在中研院的同事曾向她透露,最主要的一個原因則是「跟傅斯年合不來」。33許多年後,葉在中研院的助手何成鈞證實了這一說法,並謂:「葉企孫有東南大學(後並為中央大學)、清華大學與美國學術機構的人脈背景,當時的中央研究院十幾個研究所,人員大多都是這個系統的。葉人緣好,處事公道,很得這些所長與研究人員的歡心。而傅斯年是北大與歐洲系統的人物,這個系統在中研院的人數並不多,傅之所以能在此立腳,還有些作為,就是靠他性格中具有的山東響馬與水泊梁山好漢們那股敢打硬衝的狠勁。但他那一套不是很受人歡迎,葉先生就曾親自跟我講過傅斯年太過於high-handed(霸道),不能跟他共事等話。據說傅斯年到了台灣也還是很high-handed,這是他本人性格決定的,是沒辦法改變的事。葉辭職後,由留法博士、生物物理學家李書華繼任。1945年,李辭職,朱家驊聘請著名物理學家薩本棟出任中研院總幹事兼物理研究所所長。」34

清華大學物理系教授何成鈞,在清華園寓所向作者講述葉企孫與傅斯年當年的恩怨與離開中研院的內情(作者攝)

◎李莊不復見

對葉企孫流露的不滿情緒和消極的工作態度,時在李莊的傅斯年有所風聞但並未放在心上。他在板栗坳山中那幾間土木結構的屋子裡,全力經營史語所並繼續遙控中央研究院各項事務的同時,仍沒有忘記陳寅恪的存在,多次去信勸其離桂遷川,速到李莊共襄大業。此時的陳寅恪夫婦則是貧病交加,難以成行。在傅的一再催促下,陳寅恪於1943年1月20日致信傅斯年道:「弟所患為窮病,須服補品,非有錢不能愈也。奈何奈何!」次日凌晨,陳氏繼續前一日因病情未能寫完的信,再道:「若如來示所云,弟到李莊薪津約月千七百元,不識(知)何以了之也。弟明知如此非了局,然身體關係,省則病或死,未知如正式薪水之外,有何收入可以補貼日用(弟今則賣衣物為生,可賣者將賣盡矣,因怕冷不能賣皮衣棉被,皮鞋則早賣矣)。因無一解決之法,遂不得不採取拖延之法。」35

寫這封信的時候,陳寅恪尚不知,就在他為了生計不得不賣掉腳上穿的一雙皮鞋時,在李莊的傅斯年也開始了賣書生涯。據時在史語所工作的屈萬里與傅斯年的侄子傅樂成等人回憶,在生活最困難的時候,傅斯年每餐只能吃一盤「籐籐菜」,有時只喝稀飯,實在接濟不上,就賣書度日。傅斯年嗜藏書,平日之積蓄,幾乎全部用在了買書上,可以想像,不到萬不得已的時候,他是不肯賣書的。而每當傅忍痛賣書換來糧食,除解決自家的燃眉之急,還要救濟史語所的下屬朋友。史語所董作賓家庭人口最多,遷往李莊後,生活幾無保證,傅斯年便拿賣書的錢給予接濟。面對全所人員越來越艱難的生活和生存條件,向來不可一世、「目空天下士」的傅斯年,也不得不低下高傲的頭顱,忍辱負重,與當地政府飽暖終日的官僚交涉周旋,有時不惜打躬作揖,以求援手。據傅斯年留下的遺物顯示,在李莊期間,他曾用當地出產的竹紙,親筆給駐宜賓的四川第六區行政督察專員兼保安司令王夢熊寫過一封求助的長信,信曰:

請您不要忘記我們在山坳裡尚有一些以研究為職業的朋友們,期待著食

米。……

敝院在此之三機關(歷史研究所、社會科學研究所、人類學研究所)約(需米)一百石,外有中央研究院三十石,兩項共約一百三十石,擬供之數如此。……夙仰吾兄關懷民物,饑溺為心,而於我輩豆腐先生,尤為同情(其實我輩今日並吃不起豆腐,上次在南溪陪兄之宴,到此腹瀉一周,亦笑柄也),故敢求之於父母官者……36

此種窮愁、繁忙的工作環境和生存壓力,使傅斯年的高血壓病再度發作,白髮劇增。他曾無限感慨地對史語所青年學者們說:「我沒有經過中年,由少年就跳到老年了!」37而這個時候的陳寅恪在致傅斯年的信中,似也不甘落後地道:「弟近日頂發一叢忽大變白,此憂愁所致,他日相見,與公之白髮可互兢(競?)矣!」38陳氏的言談儘管包含了中國文人依靠精神的力量,舐血療傷、化解悲情的自謔氣度,但仍令人為之心酸。

正是鑒於這樣的生活困局,傅斯年才於1942年的8月力勸陳寅恪遷川,並毫不客氣地指出:「兄昔之住港,及今之停桂,皆是一『拖』字。然而,一誤不容再誤也。目下由桂遷眷到川,其用費即等於去年由港經廣灣到川,或尚不止,再過些時,更貴矣。目下錢不值錢,而有錢人對錢之觀念,隨之以變,然我輩之收入以及我們的機關之收入,尚未倍之,至多未三之也。」39傅斯年所言不虛,戰前每月支350元之教授,戰後按當時生活指數折合,只相當於13.60元,而越往後其指數越少,幾乎形同一堆廢紙。這個變數陳寅恪當然清楚,早在西南聯大時,他就有「淮南米價驚心問,中統錢鈔入手空」40的詩句,以形容當時的窘境。

傅斯年在李莊板粟坳的故居(作者攝)

面對錢已經不再值錢,物價一日三漲,「中統錢鈔入手空」的殘酷現實,在傅斯年等人的提議下,中央研究院總辦事處決定不再發放廢紙一樣的錢鈔,而是直接發放實物。1943年3月1日,史語所每個職員都接到了一張由會計室送達的表函,上書「頃接總辦事處函,關於教職人員及工役食米,擬依據需要發給實物,前規定表式,即請盡速填寄處」41。想不到通行了幾千年的貨幣制度,如同滾滾流動的江河之水,終於在戰亂和社會劇烈動盪的雙重擠壓下宣告枯竭,乾枯的河床再度翻起了漫天泥沙,社會流通機制又無可奈何地回到了遠古以物易物的原始時代。只是史語所同人遠沒有原始的先民幸運,以殫精竭慮的研究成果換來的物質,只是一點兒少得可憐的散發著霉爛氣味的大米。

傅斯年在李莊的故居。傅氏一家當年的生活用具尚有少部分被保留下來。這幢房子現為當地張姓人家居住,女主人手提傅斯年一家當年使用的油壺向作者展示(作者攝)

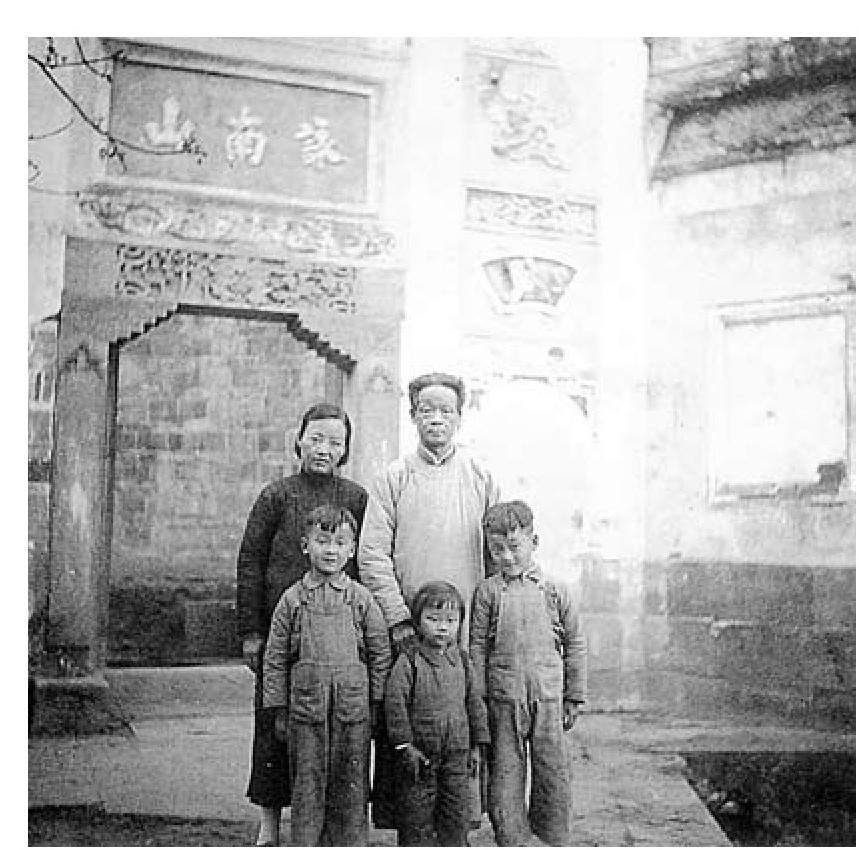

董作賓夫婦與孩子們在李莊板栗坳牌坊頭合影(董玉京提供)

既然史語所的研究人員與家眷維持性命的只是一點兒霉爛大米,後果可想而知。很快,越來越多的人染上了疾病,竟至一病不起,甚至登上了閻王殿的鬼錄。經常與傅斯年唇槍舌劍並總佔上風的史語所「第一勇士」董同龢,當年結婚時的皮鞋、西裝早已賣掉,只穿褲衩和一雙自製的草鞋度日。1943年6月2日,他致書傅斯年曰:「同龢之子及妻先後患痢,適值本所醫師離所,聞本年曾訂有臨時輔助法,茲同龢之情形未悉仍能適用否,懇請設法予以救濟。」42

救濟之說無從談起,董的請求也自然成了廢紙一張。1943年9月23日,在所內主持工作的董作賓向在重慶參加會議的傅斯年拍發了急電:「(汪)和宗夫人產一女,夏作民(南按:作銘,即夏鼐)先生病,陳文水君之小孩已夭折。」43一個月之後的11月11日,史語所人類學組主任吳定良再次致電傅斯年:「弟目前經濟處於絕境,小女之醫藥費擬向紅十字會輔助研究院經費中申請,懇請吾兄予以惠助。」44董與吳的電報,皆在懇請傅斯年盡快設法改換醫生和購買藥品,以扼制病魔的大規模侵襲。身在重慶焦慮不安、坐臥不寧的傅氏尚未想出解決辦法,史語所研究員勞榦的母親又去世了。

據李莊板栗坳一李姓姑娘在許多年後對前往採訪的作家岱峻回憶:「勞榦的媽媽勞婆婆是個小腳女人,從外地投奔兒子來李莊板栗坳時還看不出有多老,只是每走路顫顫巍巍的,嗜辣,講一口不好懂的湖南話,來李莊沒幾年就死了,是死於水腫。勞婆婆先是吃不下,肚子鼓一樣地脹。因他們的那個醫務室沒得什麼藥,醫生只讓喝開水,開水喝進去,肚子就更脹得不行,白受罪。沒得法,就找我們給他扯草藥。一籃籃的夏枯草、車前草、金銀花,用來煎水喝。喝進去又拉肚,沒得幾天,一張臉全是綠陰陰的,瘦得殭屍樣兒,可憐得很,他的兒子勞榦又著急又沒得法。沒幾天老婆婆就躺在勞榦的懷裡嚥了氣。看著人把老婆婆裝棺抬走,勞榦站在板栗坳口上哭啞了喉嚨。那個可憐,連當地人看了也跟著流下了淚……」45

在這種窮困哀苦的境況中,傅斯年已被眼前的慘狀折騰得精疲力竭,哪裡還有精力顧及陳寅恪的補助。他在致陳寅恪的信中明言,如到李莊只有分內薪金,無法保證能取得分外補貼。鑒於「無一解決之法」,陳寅恪只好表示「不得不採取拖延之法」,繼續留在桂林。

1943年夏,日軍為殲滅國民黨中央軍主力,由湖北向常德進攻,戰火逼近長沙,桂林吃緊。迫於形勢,陳寅恪只好再度攜家踏上艱難而漫長的逃亡之路,向四川境內進發。一路經宜山、金城江進入貴州境,再過獨山到都勻。原本就有病的唐篔不幸又染上了痢疾,艱難支撐到貴陽後,病情更加嚴重,腹瀉膿血,經月餘調養,復重新上路。此時陳寅恪又身染沉痾,只得咬著牙關繼續奔波,一家人沿川黔公路又經過一個多月的跋涉,總算於11月底到達重慶,住進了姻親俞大維、陳新午夫婦家中。原清華研究院畢業生蔣天樞、藍文徵當時正在重慶夏壩復旦大學任教,聽說陳寅恪一家至渝,相約前往拜謁。陳氏夫婦皆重病在身,臥床不起,見弟子到來,強撐身體倚被而坐。藍文徵來時在街上僅買到三罐奶粉,陳寅恪見後愛不釋手,歎曰:「我就是缺乏這個,才會病成這個樣子啊!」46

由於李莊地處偏僻,缺醫少藥,生活艱苦異常,對患病在身、雙目即將全部失明的陳寅恪而言,幾乎無法生存。此前陳寅恪已接到燕京大學的聘書,在同俞大維一家商量後,陳氏決定赴條件稍好的成都燕京大學任教。於是,在1943年歲暮,身體稍有好轉的陳寅恪夫婦,攜家離開重慶,乘汽車沿川渝公路趕赴成都。車至內江城夜宿,陳寅恪不顧旅途疲勞,讓女兒流求帶自己來到流經內江城外的沱江江邊。此時已進入枯水期,江面平靜無波,望著夜色朦朧中的江水,陳寅恪向當地一位漁民打扮的老人打聽,自內江到南溪還有多遠的路程。老人說,共有一百多公里,這沱江直通瀘州,瀘州往西一拐就是南溪,兩座城都在長江邊上,走水路三四個小時可達,若走公路,只需兩個多小時就可直接到達南溪。陳寅恪聽罷點點頭,望著霧氣縹緲的江水沉默了許久,最後,似是自言自語地道了一句話:「李莊,一切都是緣分啊!」言畢,長歎一聲,悄然返回下榻的旅舍。

江水環繞的李莊古鎮遠眺(王榮全攝)

陳寅恪的江邊之行,當是為思念史語所的朋友和同人所為。此時,他的書箱等物品仍在李莊史語所保存(南按:自昆明撤離時與史語所物資一起運往李莊)。或許傅斯年正秉燭疾書,催他盡快到李莊與朋友們會面,共述別離之苦,相思之情。如今近在咫尺,卻若隔天涯,李莊將永遠留在自己的夢中了。

第二天,陳寅恪一家人乘車離開內江,直奔成都而去。

許多年後,據李濟之子李光謨說:「後來陳寅恪之女陳流求在一封信中告訴我,寅恪先生全家由香港返回內地時,他原打算回到史語所工作,後因得知李濟兩個愛女不幸夭折,說明當地醫療條件很差,環境也不盡如人意,這個情況此前陳寅恪是不知道的,可能傅斯年沒有告訴他。陳先生得知此情後,擔心自己和家人身體無法適應,特別是陳夫人唐篔心臟病很厲害,陳先生不願到李莊冒生命危險,就決定應燕京大學之聘去了成都。」47

陳寅恪原是奔李莊而來,最終卻捨李莊而去。自此,一代史學大師失去了李莊,李莊失去了這位三百年才得一見的大師。李莊與大師之間的緣分,如滾滾東流的長江之水,一去不返。內江有大師一生留下的距李莊最近的足跡。

陳寅恪像一隻受傷而失群的孤雁,在苦寒的夜空中留下了一聲哀鳴,瘦削的身影掠過大地山河獨自遠去。自此,李莊不復見矣!