當我用全力辦民眾教育的時候,曾在燕大的宿舍裡掛上一方「晚成堂」的匾額。這有兩個意義:第一,許多人看學問的事太簡單,總以為什麼問題只要一討論就可得著結果的,所以一見我面,總要問道:「你討論古史幾時可以終了?《古史辨》準備出幾冊?」我答以:「古史問題是討論不完的,《古史辨》希望在我死後還繼續出下去。至於我自己,離開成功還遠得很,總要做到晚年才可有些確實的貢獻。所以,現在只是提出問題而不是解決問題。」說到這裡,我就指著匾額給他們看,說道:「倘使我活70歲,就以70歲為成;活80歲,就以80歲為成。若是八十以後還不死,還能工作,那麼,七十、八十的東西又不成了。所以成與不成並無界線,只把我最後的改本算做定本就是了。」第二,當時我做了民眾教育,古史研究當然放鬆,但我年紀剛過四十,望望後面還長得很,心想只要把日本軍閥壓了下去,我仍可規規矩矩做我本行的工作,只是把我的論文遲幾年發表就是了,所以也把「晚成」二字做我的希望。哪裡想到,抗戰一起就是十多年的生活不得安定,而我的年齡已日長,眼看工作能力最強的一段時間就此浪擲了,只有深深地歎息痛恨。今年我已58歲了,頭白如雪,見我的人不是稱我「老先生」就叫我「老伯伯」了,我一想再過12年就是七十,覺得再不該延遲。丁文江在時,曾將他的父系、母系的年齡平均一算,知道自己不能過五十,他確沒有到五十就死了。我記得我的祖父卒年六十六,父親卒年六十九,都沒有滿七十;我的外祖和舅父也不過六十左右。我翻著家譜,看我直系祖先的年齡,最高的才七十一。固然我的上輩又抽煙,又喝酒,斫傷了身體,我兩俱不犯,也許我比他們特別長壽,但這是可遇而不可求的。報載蘇聯的醫學界已發明了延遲衰老的藥劑,但這只是一個消息而已,還未見傳來。所以我一想起這「晚成堂」的匾額就擔了心,現在已到了「晚」的境界了,如何能使我「成」呢?自從國民黨政府發行了金圓券以來,一家生計時時在飄蕩中,負債之多也超過了北京軍閥政府欠薪的時代,我為了經濟的壓迫永為尋取報酬而工作,這不把我的身體折磨以死嗎?我是不是還有「晚成」的一天?……越想越怕,使我不能多想了!

我的古史研究,從一般人看來是脫離現實的,所以前兩年有人警告我道:「你不能再走這條路了。你如換走一條路,青年還能擁護你。」我以為這位先生未免短視。我們現在的革命工作,對外要打倒帝國主義,對內要打倒封建主義,而我的《古史辨》工作則是對於封建主義的最徹底的破壞。我要使古書僅為古書而不為現代知識,要使古史僅為古史而不為現代的政治與倫理,要使古人僅為古人而不為現代思想的權威者。換句話說,我要把宗教性的封建經典——經——整理好了,送進封建博物院,剝除它的尊嚴,然後舊思想不能再在新時代裡延續下去。以前有人說:「現在人對於古史可分為三派:一派是信古,一派是疑古,一派是釋古。這正合於辯證法的正、反、合三個階段。」我的意思,「疑古」並不能自成一派,因為他們所以有疑為的是有信;當先有所信,建立了信的標準,凡是不合於這標準者則疑之。「信古派」信的是偽古,「釋古派」信的是真古,各有各的標準。「釋古派」所信的真古何從來,乃得之於疑古者之整理抉發。例如近日報紙上有艾思奇先生的一篇講社會發展史的文章,裡面說到神農、黃帝是神話人物,《詩經》、《楚辭》是民間文藝,這種問題即是我們廿餘年來所討論的。釋古派認我們的討論結果為得古史的真相,所以用來解釋社會發展史了。同樣,我們當時為什麼會疑,也就因得到一些社會學和考古學的知識,知道社會進化有一定的程序,而戰國、秦、漢以來所講的古史和這標準不合,所以我們敢疑。有人以為我們好做「翻案文章」,譏諷我們「想入非非」,那是全不合事實的。我們討論古史的初期,尚沒有人用了唯物史觀來解釋古史的,所以我們所立的標準只根據普通的社會學。自從郭沫若先生的《中國古代社會研究》出版以來,我們也自覺所建立的信的標準要更進一步,所以我在《古史辨》第四冊的序裡說:「我自己決不反對唯物史觀。我感覺到研究古史年代、人物事跡、書籍真偽,需用於唯物史觀的甚少,毋寧說這種種正是唯物史觀者所亟待於校勘和考證學者的借助之為宜;至於研究古代思想及制度時,則我們不該不取唯物史觀為其基本觀念。」又說:「清代學者的校勘訓詁是第一級,我們的考證事實是第二級。等到我們把古書和古史的真偽弄清楚,這一層的根底又打好了,將來從事唯物史觀的人要收取材料時就更方便了,不會錯用了。」所以,我們所做的考證工作是唯物史觀者建設理論的基礎,然而唯物史觀的理論又正是我們考證工作的基本觀念。彼此所信的「真古」是相同的,只是工作一偏於理論,一偏於事實,這原是分工合作所應有的界域。哪一個理論離得開事實?哪一個事實離得開理論?近人每喜出主入奴,揚彼抑此,我想只要大家心平氣和地一想,自能彼此釋然。至於哪位先生為了要我再給青年擁護而囑我換走一條路,則我敬謝不敏。我寫出許多古史論文,原為科學工作,並不在求青年擁護;青年願意接近我的,我只望他在學問上自求進展,對於我所說的不妨駁詰,也無須做我的應聲蟲。又以前有人說:「《古史辨》的時代是過去了!」這句話我也覺得不對,因為《古史辨》本不曾獨佔一個時代;以考證方式發現新事實,推倒舊史書,自宋到清不斷地在做,《古史辨》只承接其流而已。至於沒有考出結果來的,將來還得考,例如「今古文問題」。這一項工作既是上接千年,下推百世,又哪裡說得到「過去」。凡是會過去的只有一時的風氣,正似時裝可以過去,吃飯便不能過去。所以即使我停筆不寫了,到安定的社會裡還是有人繼續寫,這是我敢做預言的。

在講我的治學計劃之前,該先講一下我的思想、學問的淵源。我的出生正在大變動的初期,十歲左右剛懂得看書時就和梁任公的文字相接觸。梁氏這人從現在看來當然有許多落伍的地方,但在當時則是建立一個從來未有的批判態度,他要把一切的政治和文化重新估定價值,實是啟蒙時代的一位開路先鋒。我進了中學之後,喜看《國粹學報》,從而認識了章太炎的學問,他的範圍比梁氏縮小得多,只要把古今的學術思想另行估定價值。但梁氏所批評的是現實社會,我尚未和實際的社會相接觸,觀感是空洞的,而章氏所批評的乃是古書,古書我已讀過若干,翻看過若干,所以所得的觀感是實在的。我懂得了他的方法,也想把古代的東西徹底整理。進了大學,上了胡適之先生半年哲學史課,覺他條理清楚,裁斷有制,不肯貿然信從古人,已很佩服他;及至他《水滸傳考證》發表,我才極度地心折,因為《水滸》故事在傳說裡、在雜劇裡、在小說裡,種種的不同,好像沒法理清的一堆亂絲,現在經他的手法,不但理得秩序不紊,而且把各個的時代背景都指出來了,這是中國學者的文章裡所從來沒有的,是梁、章二家所寫不出的。為什麼會這樣?這個問題直到我看了一些辯證法的書才知道,他原來用的是辯證法裡的聯繫的觀點和變化的觀點,不把一件東西看做孤立的和固定的。他應用辯證法,我沒有聽他說過,也許因他看的西洋人的著作多,其中不乏用這方法論學的,所以他在有意無意間接受了。我自己曾因看戲而將戲劇裡的故事和小說及正史比較過,錯亂極了,我想了幾年想不出整理的方法,自從看了胡先生這篇文章,恍然大悟,觸類旁通。我又想起古代史裡神話傳說極多,神話傳說同戲劇小說裡的故事一樣,是不是可以拿研究故事的方法來研究古史呢?一想到這裡我就豁然貫通了,於是有《古史辨》的出版。所以,我的研究古史的方法,直接得之於胡先生,而間接得之於辯證法。我真要對於這個方法做一番深入的研究才好。自在北大畢業,我才認識錢玄同先生。他為了家庭關係,生活不安,不能著作,除了教音韻學之外,一肚子的學問不能為人家所知道。他從小治經學,先從章太炎受古文經學,後從崔甫(適)受今文經學,把漢、清兩代中兩大派的原委弄明白了,而又富於批評的精神,要跳出今古文的家派來談今古文問題,主張用古文家合理的話來打擊今文家,同時即用今文家合理的話來打擊古文家,使得他們彼此的原形畢現,將來人不致再想投入今古文家派。我本來看了清代學者卓越的成績,也想治經學,然而總得不到一個治學的目標,雖也上了崔先生兩年《公羊學》課而不得其中心;及至見了錢先生,他和我談了多少次,我始認清一個目標,知道我們治經學的任務不是要延長經學的壽命,乃是正要促經學的死亡,使得我們以後沒有經學,而把經學的材料悉數變成古代史和古代思想史的材料。所以董仲舒和京房等是系統的經學的開創者,而我們乃是經學的結束者。

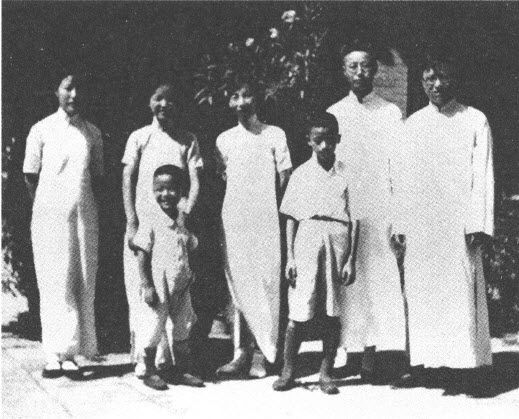

⋙胡適和夫人新婚之際。

胡適是顧頡剛在北京大學讀書時的學生。二人是中國現代最有影響的學術大師。

我們要結三千年來經學的賬,結清了就此關店。——以上說的四位先生,梁與章給我以批評的精神,胡給我以整理的方法,錢給我以研究的題目,我的學問到此方始有了一個雛形。只是我的命運不佳,剛具這雛形時便逢了「九一八」事變,擾擾攘攘,以至於今,當年所定的計劃還只是一個計劃,而我的年紀已經老了!

自從接受錢先生的見解之後,我就立志著四部書:第一部是《帝系考》,第二部是《王制考》,第三部是《道統考》,第四部是《經學考》。這四部書是中國古書古史的總批判,而且是系統的批判,《帝系考》是屬於民族史和宗教史的,《王制考》是屬於政治制度史及社會制度史的,《道統考》是屬於思想史和宗教史的,《經學考》是屬於學術史和思想史的。自周、秦以迄明、清,一代有一代的堆積,一代有一代的活動,而無不以孔子與「六經」為號召,所以這四部書作成之後對於中國文化史也就可以做一總清算了。

所謂《帝系考》者,帝系是「三皇」、「五帝」的系統及他們時代的重要人物,這許多古人本來或是各部落的酋長,或是他們的祖先,或是他們的圖騰,或是他們的上帝,神與人已混雜而不易分,而又加以日後交通線擴大,使得各民族漸漸混合,因民族的混合而各族所奉的神與人也混合了起來,發生父子、翁婿或君臣的關係,從而在混合所成的系統之中分出了時代的先後,編排為一串的政權繼承人。這編排的工作由周朝做起,到三國才完成,因而這系統中也含有這各個時代的政治社會的背景在。我們應當細為分析,若干是原來的,若干是後加的;若干是甲民族的,若干是乙、丙民族的;誰是神、誰是人,誰是由神而轉為人,誰是由人而轉為神的。這些問題弄明白,中國境內各民族的關係和他們所崇奉的宗教也就跟著明白了。

《王制考》所討論的是「三王」的制度。夏、商、週三代是中國文化的核心,可是孔子已慨歎夏、殷的文獻無征,可見在東周時已不很能知道前二代的禮。到戰國時,有人問孟子周室班爵祿的制度,這是一代的煌煌大典,而孟子已說「其詳不可得聞」,可見周尚未亡而開國制度已不易找。材料缺乏到這樣,然而經過諸子的托古改制,秦、漢實際制度的反映到學說上,以及經師的任意斷代,遂使三代制度燦然陳列,反若孔、孟所見不廣。其實他們所說的古代制度全是憑著一點真實材料而一推、兩推、三推地「推」出來的。我曾經總括成幾類:(一)以一朝代的推做數朝代的,如因了周的稷神而推出夏、殷的稷神;(二)以一地方的推做數地方的,如因了秦臘而推出虞臘和周臘;(三)以一階層的推做各階層的,如五等爵所執的圭璧和天子、諸侯、大夫、士的廟制;(四)以一時的推做四時的,如一歲本只一次田獵而推為三時田與四時田,又如鑽燧取火一歲本也只一次而推為四時取火;(五)以一德的推做數德的,如周有赤烏之祥與騂牛之祭,原是偶然的事,而即因此指定周為火德,就用來推出商金夏木的制度。我們現在應當研究他們的「推致法」,從而剝去其所推致的,以獲得其僅有的一點真實,再配合了考古學的結論而把古代的政治和社會看個真確。如果捨不得剝離那些推致的東西,那你對於古代史無論研究得怎樣深,總是要被諸子和經師們蒙蔽牽纏的。

古人夢想道有一統,而這個道統在孔子以前即是君統。自從《孟子·盡心》末章記了他的堯、舜、湯、文王、孔子的一個「聞知」、「見知」的系統之後,接著是《論語·堯曰》的「執中」,偽《大禹謨》的「人心,道心」,見得三聖傳心的精髓,有如佛家的衣缽相傳,確實有一個心領神會的實際。漢人又在《易傳》裡加上觀象製器的一章,於是伏羲、神農、黃帝和堯、舜們也發生了道統的關係,道之所在即是《易》理。孔、孟以後,道既不在君統而在師統,所以凡是能為師的就可爭取這個道統而成為萬世的師表,參加競選的就很多,結果為宋代的周、程、張、朱所得著。朱以後這個統又在爭了。直到清代學者紛紛攻擊理學,指出他們的道是混合儒、釋、道的,並不是貨真價實的堯、舜、孔、孟之道,才使一般人憬然於爭取的無聊。但因這一說傳衍了兩千餘年,入人已深,所以總有一個「天不變,道亦不變」的感覺,雖是時代不能不變,而他們還想拉住這巨輪。這只要看近百年來中國受帝國主義者的壓迫,創巨痛深,無論新舊的人們都覺得應當發憤圖強,但要發憤圖強就不得不改變舊的制度,而舊的制度是舊倫理說的具體表現,要改變舊制度就得侵犯舊倫理說的尊嚴,於是一班舊人物為了維繫道統便死命與新黨為敵了。「戊戌政變」之所以失敗,就在於此。「中和派」要調和新舊的衝突,主張「中學為體,西學為用」。「中學」是什麼,不是這個「道統說」嗎!他們要建立新制度,所以取「西學為用」;又要保衛「道統說」,所以取「中學為體」:用心甚苦而其事難於做到,所以還是一個失敗。然而「道統說」中人太深,連革命領袖孫中山先生在《三民主義》裡還是要承接這道統。我作這《道統考》,要說明道是每個時代的需要而反映於人心的,時代不斷地在變,道也只得跟著它變,絕不能建立一個不變的統。堯、舜以上,本來是神話傳說中的人物,有無其人尚不可知,何況他們的道。孔、孟以下,固然他們都有其道了,但因時代的變使得他們的道也不能不變。只要看孔和孟,居地如此其近,時間也不算遠,然而相同的實在太少了。孔子尊周室而孟子要「以齊王」;孔子美管、晏而孟子竟說「仲尼之門無道桓、文之事者」;孔子主忠孝而孟子惶惶然亟於救世;孔子嚴階級而孟子說「民為貴」。為什麼這般相差,就為戰國中期的社會已絕不是春秋末期的社會了。宋朝理學家要混合儒、釋、道以為道,也自有其不能不混合的時代背景。我深信這部書寫成之後,必可除掉國人心理上這種僵化的癌症。

經學,是我國人研究了兩千多年的學問,因此一切學問都會合在經學裡。要做一個理學家,可以盡量地空談;但要做一個經學家,便非實事求是不可:所以經學在中國文化史裡自有其卓絕的地位。但是經學為什麼不能成為科學,則因有兩件事情在作梗:第一是聖道。凡聖人的話是不容許批評的,所以明明見出其不對而絕不能道破;進一步則政府所定的正注也是不容疑的,你即使有極好的意見足以改正舊注的,也只需寫在私人的著作裡而絕不許寫在考卷裡。為了思想這樣受統治,所以除了極少數的幾個叛徒之外,一般人只有奉經書為教典,沒法走上客觀研究的路。第二是家派。因為經書不易讀懂,所以經師要專利,其實他何嘗讀懂,只是敢於立說,似乎言之成理而已。這家的經師講通了一部經,那家的經師又自出心裁把這部經講通了,兩家說的不同,政府也沒有法子決定其是非,於是並立於學官,各各收徒弟,徒弟在道義上不能違背老師,講這一部經的就成了兩派。再有立異的起來,就成了第三派、第四派。漢代家派的所以多,說穿了不值一文錢,就是由於這樣搶飯碗的實際需要來的。這種小黨派勢力不可久,所以後來就有一班通學者起來,打破門戶,擇善而從,成了幾部混合的註釋。但是到了清代,因為學者好古情殷,又要把自己束縛在漢代的家派裡,甘心做他們的奴僕。為了他們的擁護一家派以攻擊別家派的成見,所以他們仍不能做客觀的研究。我們現在,唯有大聲疾呼,打破聖道和家派的迷夢,使得幾部經書可以呈露其本來面目,如《易》本來是卜辭,《詩》本來是歌曲,《書》本來是檔案,我們可以把它們同類的東西和它比較研究而發現其所含的古代史實;再把兩千餘年來的經解、經注汰劣存優,纂成集注,使得後學者於短時間內就能識得其正確的意義,不再白費工夫在無聊的糾紛上。再做一部《經學考》,把經學的演變及其所受時代影響揭發出來,使人看了明白這種學問為什麼到了今日該得結束。結束之後,經書與子書及幾部古史同是古籍,應在平等的待遇之下為史學家所取材了。

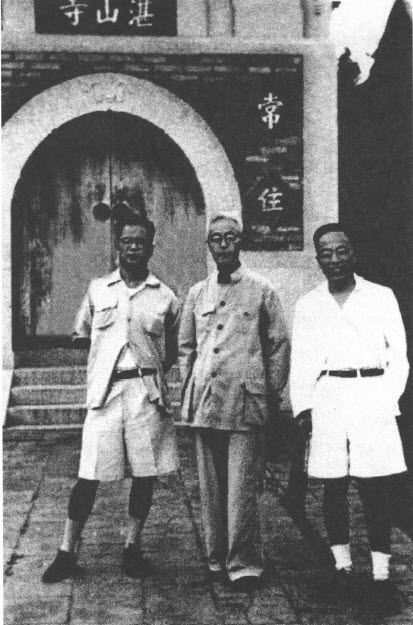

⋙1935年8月,顧頡剛和家人在北京燕京大學宿舍。

當顧頡剛用全力辦民辦教育的時候,曾在燕京大學的宿舍裡掛過一方「晚成堂」的匾額。

以上四部書擬總名為《古史四考》,工作的時間,不能少於十年,因為要作這書時必得先做幾件準備工作,如決定經書的性質,考定重要古籍的年代,以及審查真書裡的偽材料及偽書裡的真材料等等,凡問題較大的就作成論文,先行發表,激起人家的討論,使得寫入《四考》時已有正確的結論可以依據。

這是一項,還有第二項。我在大學教書已有25年的歷史,教的多是中國古代史,用的主要的書總是《尚書》、《逸周書》、《春秋三傳》、《國語》、《戰國策》、《竹書紀年》、《史記》等數種。但因近年做這工作的人頗少,書鋪裡沒有出版依了現代的要求而整理的新版,適合於學校師生之用的,使我教學時頗不方便。為將來大學的國文、歷史兩系的學生設想,應當利用從前人的成績,把這幾部書好好整理一下。我以前曾翻譯過幾篇《尚書》,到現在人家還是覺得好,因為商、周的文字太古奧了,單有註釋仍看不懂,只有譯為白話文才可懂得它的意義,而翻譯的工作委實不易做,許多人想學我而學不來,所以有很多人希望我把《尚書》全部翻譯。我對於這工作也有興趣,預計此書該分三格:上格為本文及校勘,中格為歷代解釋選,下格為譯文;再將重要的金文,如毛公鼎、散氏盤及舀鼎等,也用同樣方法譯出,作為本書的附錄,使學生多得一參考的資料,啟發其把古籍與古物打通研究的志趣。又如《國語》與《左傳》究竟是一部書還是兩部書,這個問題也已討論了兩千年,現在該得解決。解決的方法是盡量用先秦諸子及《史記》裡說到春秋時事的都抄出來和《國語》、《左傳》相比較,以猜測其原來的形式。要是這樣做了還不能解決,那麼這個問題是永遠沒法解決的了。要是還可以解決,則左丘明著作的原樣可以給人認識,兩千年爭辯的公案可以給它判決,豈不是學術界的大快事。又《史記》一書,清代學者因為它牽涉的方面太多,不敢替它作新注。我前在北平,想做徹底的整理,已將標點分段的白文印出,銷路很好,足見一般學人的需要。將來我們國家走上文化建設的階段時,我希望有一機關給我方便,許我在朋友中選取十人,共同工作,把前代學者研究的結果會合於一編,如王先謙《漢書補注》例,做專門學者的讀物;再揀其精粹,作一簡注,並加上地圖及器物圖,做大學生的讀物。

我在燕大時,曾用「嚼飯哺人」的方法,把史料融化了寫出來,成了兩部講義:一是《中國古代史》,二是《漢代學術史》。這第二部印了出來,雖是有人批評我,說我不該強迫古人說現代的白話,但是贊成我的很多。至於第一部,則是混合考古學與古籍研究寫的,因為裡邊未解決的問題太多,未敢出版。但我既教了廿餘年的古代史,忍不住把它系統化的要求,想對於新史學學習到一相當程度,把這部稿子重新寫出;對於問題的考證則作為附註,約計正文30萬字,附註70萬字。有了這部書之後,青年們方能接受前人的研究成績,不負他們一番辛苦。和此書並行的,是一部《中國古代史研究法》,以古史材料為主,逐書逐物做說明,且分析其內容,使青年讀了即可知道門徑,省暗中摸索之苦。

⋙1957年8月,顧頡剛和譚其驤、侯仁之在一起。

以上兩件事情,一是整理古史料,一是敘述古史及其材料,偏重於編輯方面。固然比了作《古史四考》輕易得多,但因份量既富,範圍也廣,工作的時間恐怕最快也在十年以上。

再有一項工作也耿耿於心,就是《中國民族史料集》的編輯。這是我主持禹貢學會和邊疆學會時遺留下來的志願。中國民族為多種民族所結合,中國文化為多種民族文化所薈萃,這是毫無疑問的事。但是,如要我們細細地說明其結合和薈萃的情形,則材料就嫌不夠,而且根本未經整理,要採擷這點材料時也非常的不湊手。一部《廿四史》放在你面前,你也沒法找。現在全國各民族既有平等發展的自由,他們便不會不想知道自己的歷史,可是他們自己的歷史裡糅雜神話太多,遠不及我們正史裡記載得正確。例如西藏人,他們自己說他們的種族的由來,是一個在觀音菩薩處修道的獼猴和一個魔女結合了而生出來的,其統治階級則是一個印度的太子為避難而逃出來,為藏民所擁戴的。其實,《新唐書·吐蕃傳》裡明明說他們是發羌的後裔,發羌是由青海遷去的。照他們的傳說,是他們和印度親而距中國遠,看我們的歷史,是他們和中國親而距印度遠,我們難道讓他們尊重了神話而捨棄了歷史事實嗎?為我們國家聯合各民族計,為指導各民族得著其自己民族的正確歷史計,為將來的著作家會合了各民族的史實以寫成一部真正的《中國通史》計,這基本的工作是不能少的。我自從跑了幾次邊地,久蓄整理民族史料的意志,可是這件事情實有相當的困難:第一,應確定各民族的人名、地名,這在近代蒙、藏史固有他們用自己文字記載的典籍,可以根據著整理,至於匈奴、鮮卑、突厥之類,他們的文字或未發現,或雖有發現而材料極少,不夠解釋一切,需待慢慢地尋找和研究。第二,從前各民族向無地圖,現在不能不替他們補出歷史地圖來,但古代地名當今日何地,其幅員廣狹如何,其交通路線如何,在在是問題,這也必有待於考證。第三,我們做這項工作的最終目的是要瞭解古代各民族的組織狀況。民族和國家向來可以不一致,或一民族而分為數國,或一國而含有數個民族,或一國的國民是一個民族而統治者則來自別一民族,或開頭是一個單純的民族而後來則化為複雜的民族,此中千頭萬緒,而記載則或簡或無或誤,總不能適合我們的需要。這只有用極度的耐心去研究,使得分散的材料可以集合,失去的材料可以找回來,文字上沒有的材料可以從夾縫裡看出;還該把歸納出來的事實送給考古學家和人類學家審查,請他們用地下的材料來證明或推翻。所以這一工作,我雖是願意幹,但我絕不敢包攬,我只想把《廿四史》細細地讀,抄出材料,做初步的整理,編出一部民族名、地名、人名、器物名的《民族史辭典》,或者更把整理的結果作成一部不完全的《中國民族史》,待將來學者的改造。

把《廿四史》細細讀一過不是一件容易事。這一部3243卷的大書,以日平均讀兩卷計,即需時4年半;再加上編輯和研究的工作,不是又需10年嗎?

⋙1973年,顧頡剛與整理《廿四史》的同仁在中華書局。

這三項工作——研究古史、整理古史、整理民族史——的具體計劃開了出來,總計已需時30年,而且這是一個粗略的估計,如果實做起來一定還不夠,難道我能活到90歲以上嗎?難道我能工作到九十以上嗎?但是想到文化建設不遠來臨,到那時我要請求政府,派幾位編輯、幾位書記一同工作想是做得到的,那麼我個人的工作時間或者可以縮短十餘年,確實完成這志願。否則,便干一點是一點。

現在,我極想擺脫了商人和教授兩種職務,專力在寫作上。不知上面開的三項工作,政府要我做哪一項。政府如要試一試我的工作能力,我想不妨先從小的做起。「《尚書》今譯」和「《國語》與《左傳》」兩種工作,估計每種速則一年,遲則二年,平均數則共計三年。如果給我的稿費夠我的開銷,我一定能如期完成。

至於工作的地點,我想仍在上海。一來,現在搬家不易;我的殘餘書籍3萬餘冊已於前年由北平運至上海,再要搬走已無此力量。二則,上海有幾家圖書館,我需要的書,凡自己所沒有的,大概都能得到。其三,則因上海是個工商業都會,社會活動自有工商界領袖人物出來擔負,我既不把交際圈放寬,人家便想不到我,因此頗能做我的學術工作。不像北京,我住了二十多年,熟人多了,多出許多牽纏;而且北京是以知識分子做中心的社會,一去之後人家就不會放我的。像我的年齡,已不容許我再浪費時間,所以我覺得住在「莫我知」的上海最為適宜。

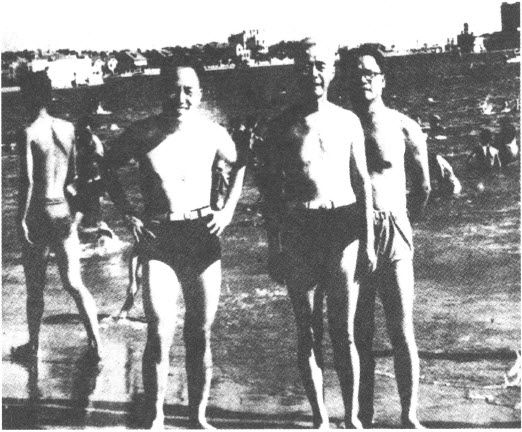

⋙顧頡剛和學生譚其驤等人在青島海濱。

新中國成立前,山東大學聘顧頡剛為文學院長,他沒接受。接受普通教授的聘請後,又沒有成行。他想,他的工作倘能附屬在山大(當時在青島),每年到青島兩次,與那裡的教授討論,那是很高興的事。

去夏,山東大學聘我為文學院長,我不敢接受,但普通的教授是願意接受的。不料9月前往時,適逢膠濟路水淹,退了回來。山大裡有幾位研究新史學的教授,我十分願意請教。我想,我的工作倘能附屬在山大,我每年到青島二次,使得我所寫的東西因有他們的討論而趕得上時代,那是最高興的。