一、女界航空第一人

1908年,美國萊特兄弟駕駛他們自己製造的飛機飛上藍天,譜寫了人類航空史的第一章,飛機也改寫了人類的時空概念。他們是公認的飛機發明者。在他們以後不久,美國華僑馮如、譚根也相繼駕機上天。

譚根是廣東開平人,出生在美國舊金山一個貧苦的華人家庭。他自幼刻苦學習,喜歡鑽研航空技術。在旅美華僑的支持下,1910年研製成功了一架水上飛機。當年7月,他攜帶這架自製的飛機參加在芝加哥舉行的世界航空比賽大會。他以優異的飛機性能和精湛的駕駛技術,榮獲這次比賽的冠軍。當時他年僅二十一歲。

1915年,正在進行反袁鬥爭的孫中山先生計劃在南洋開辦飛行學校,培養革命的航空技術人才。孫中山先生把這一艱巨的任務交給了譚根。他寫信給南洋的華僑說:「有同志譚根為飛行大家,聲譽著於世界。」希望他們在譚根到達南洋時,為他演技籌款、開辦飛行學校給予大力支持。

1915年7月,譚根攜帶他的水上飛機乘船離美到達香港。途經古巴、菲律賓時曾作飛行表演。此時正值廣東發生大水災,他決定將飛行表演參觀券收入的四成作為救災之用。在香港表演的日期是8月7、8兩日,地點在沙田的維多利亞灣。我的婆母洪美英女士就是在八月七日下午搭乘譚根的飛機上了藍天的。

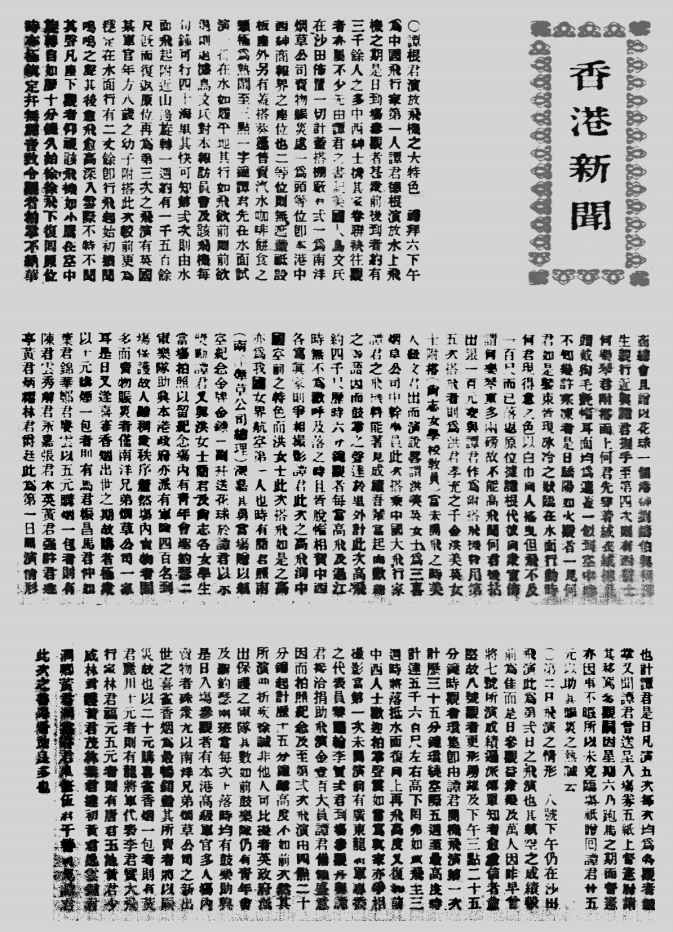

有關這次飛行表演,當時香港許多華文報紙都作了詳細報道。八月九日的「華字日報」載:

禮拜六(8月7日)下午為中國飛行家第一人譚君德根(即譚根)演放水上飛機之期。是日到場參觀者甚眾,前後到者約有三千餘人之多。至三點一字鍾(三時五分),譚君先在水面上試演,在水如履平地,其行如飛,欲前則前,欲退則退。第二次則由水面飛起附近山坡旋轉一周,約有一千五百餘尺,既而復返原位。再為第三次之飛演,有英國某軍官年方八歲之幼子附搭。至第四次則有西醫士何樂琴君附搭而上,但飛不及一百尺而已落返原位。據譚君代彼向眾宣佈,謂何樂琴重多兩磅,故不能高飛。第五次搭飛者則為洪君孝充之千金洪美英女士。鼓掌之聲達於里外。計此次高飛約四千尺,歷時六分鐘。觀者每當高飛及過江時,無不為之歡呼。及落之時,且皆脫帽相賀。中西各寫真家則爭相攝影。譚君此次之高飛洵中國空前之特色,而洪女士此次搭飛如是之高,亦為我國女界航空第一人也。時有簡君照南(南洋煙草公司總經理)深嘉其勇,當場贈以航空紀念金牌、金鏈一副。譚君又與洪女士、簡君及尚志各女學生當場拍照以留紀念。

這就是第一位中國婦女上天的真實紀錄,至今還沒有發現比它更早的紀錄。

1915年8月7日下午升空前在水上飛機上,地點為香港維多利亞灣。

1915年8月9日,香港《華字日報》關於美英女士上天的報道。

在譚根這次飛行表演之前三年,即1912年的8月25日,另一著名飛行家馮如在廣州作飛行表演時,飛機因故障而毀,馮如也為中國航空事業獻出了年輕的生命,年僅二十九歲。在飛行有很大風險的年代,年僅十六歲的少女洪美英自願搭乘譚根的飛機一同上天,對譚根自然是莫大的支持和鼓舞,也自然引起很大的轟動。這種難能可貴的大無畏精神,是中國婦女的驕傲。

二、留學巴黎

洪美英女士原籍浙江紹興,祖輩時遷到廣東,後來入籍番禺。她的父親洪孝充在香港《循環日報》等報社任編輯、主筆六十年,是一位老報人。洪孝充生育子女八人,五人夭折,只剩下大、五、八三女長成。洪美英是孝充第五女,1900年出生於香港。大姐洪舜英是老同盟會員,與廖仲愷、何香凝、汪精衛等都是老友,她曾擔任過胡漢民的秘書。

美英女士少年時深受大姐的影響,小小年紀就參加了革命活動,跟隨大姐發放傳單、參加集會。1921年,她在廣州夏葛醫學院畢業,並在博濟醫學院當實習醫生。大姐夫簡經綸(字琴石)是越南華僑,母親是越南人。可能因這層關係,1921年,洪美英與越南華僑黃桓結婚,黃桓當時是廣州市公用局局長。

1925年,黃桓被派往法國學習無線電傳真技術,美英女士同往巴黎留學,在巴斯德實驗所和巴黎大學醫學院深造。1927年9月,不幸降臨。黃桓因趕搭巴士上班,心臟病突發,猝死巴黎街頭。丈夫的意外去世,對她是晴天霹靂。失落的幸福,莫大的打擊,孤身一人留在巴黎已無情趣。第二年春天,她帶著悲痛和遺憾,隻身回到香港。

三、平凡而偉大的女性

1929年,洪美英到上海安民醫院當醫生,不久認識了在《日本研究》雜誌任主編的陳樂素先生。兩人一見鍾情,當年10月在上海舉行婚禮。

婚後的美英女士一心相夫教子,為此放棄了她摯愛的醫生事業。她是一位文靜賢淑、敦厚的典型中國婦女,是一位平凡而又具有崇高品德、很好教養而善於自處的賢妻良母,她又是一位樂於為公益事業忙碌、閒不住的熱心人。

1935年,陳樂素先生受命去日本調查,瞭解中國古籍流散日本的情況,美英女士攜女蓮波、子智超同行。她要協助丈夫工作,兩個牙牙學語的孩子交給日本保姆照顧,所以姐弟倆最初學的是日本話。

樂素先生從日本回上海不久就爆發了「八·一三事變」,這時全面抗戰已經開始。樂素先生應西南聯大之聘,攜家離開戰火紛飛的上海,原計劃經香港、海防、河內入昆明。但到達香港之後,因書籍太多,一時未能成行。結果在香港一停就是五年之久。樂素先生在英華女子學校任教,一面教書,一面從事宋史研究。美英女士這時已有子女四人,再加上樂素先生前妻所生的女兒。她一面負起撫養五個子女的重任,一面協助丈夫的教學及研究。樂素先生歷時半個世紀精心著述的《宋史藝文志考證》從一開始就得到美英女士的幫助,傾注了她多年的心血。

當時的香港是英國的租借地,美英女士雖然出生在香港,長期生活在香港,但她始終堅持中國人的身份。1939年,她的幼子智純在香港出生,港英政府照例發有「出生紙」。她收看後隨即將它撕掉,因為她不願意讓自己的兒子當英國的「良民」。

1936年與女蓮波、子智超合影。

1938年與子智仁攝於香港。

還有個故事也充分表明了她那專一的愛國情結。長子智超六歲時,一天放學過馬路,一輛汽車疾馳而來,這時再躲已來不及了,他急中生智,順著車行的方向撲通一下撲倒在地。姐姐回來向媽媽報信後,美英女士急忙跑下樓,只見智超迎面跑來,車主是英國人,在後也趕來。他和美英女士一同帶智超到醫院檢查,結果沒有發現受傷。車主掏出錢來表示慰問,美英女士把線放在桌上堅決不收。事後有位好心人說,你應該收下,這是安撫孩子的慰問金。她堅定地說:「我們不要英國人的施捨,我要讓他知道中國人的尊嚴!」

太平洋戰爭爆發後,日本軍佔領香港,肆意屠殺中國人民,香港處在恐怖與饑荒之中。日本佔領當局將倉庫底部積壓多年的霉變糧食配給香港居民。當時學校停課停薪。陳家大小七口人,再加上好幾位避難的親戚,十幾口人的生活,全靠樂素先生一人在外面教授日語的微薄收入來維持。美英女士發動全家人從配給糧中挑出整粒的煮干飯給丈夫吃,其他人只能用碎米熬稀粥度日。生活的艱辛,現在的人很難體會。

1942年底,樂素先生帶領全家人離開香港,經澳門、湛江(當時稱廣州灣)輾轉來到了大後方的貴州遵義,在浙江大學史地系任教。雖然是堂堂的大學教授,月薪不過七斗米。最困難的時候,四個親生子女全部輟學在家,只讓異母的長女一人去上學。有段時間,美英女士每天把門板拆下來,抬到街邊擺攤,出賣家中僅存的一些舊衣物以補貼家用,子女們都幫著看攤。

在這樣的條件下,孩子們的營養自然不足,浙大校刊上登載了「陳樂素教授的孩子們面有菜色」的消息。但生活即使如此艱難,美英女士仍以慈母般的胸懷關愛學生。當時許多浙大的學生家在淪陷區,隻身一人到大後方上大學,僅靠少得可憐的助學金維持生活。每逢家中偶爾改善生活,她總不忘請幾位經濟最困難的學生來家裡共餐。幾十年過去了,當年的窮學生有些已成白髮蒼蒼的名學者。每當提起在遵義的往事,他們總會想起陳師母。例如呂東明教授(《大百科全書》編審,已故)就曾滿懷感激之情地回憶道:「陳師母真是大好人,我始終忘不了她請我們吃『營養菜』的情景。」愛生如子,是他們對師母的一致評價。

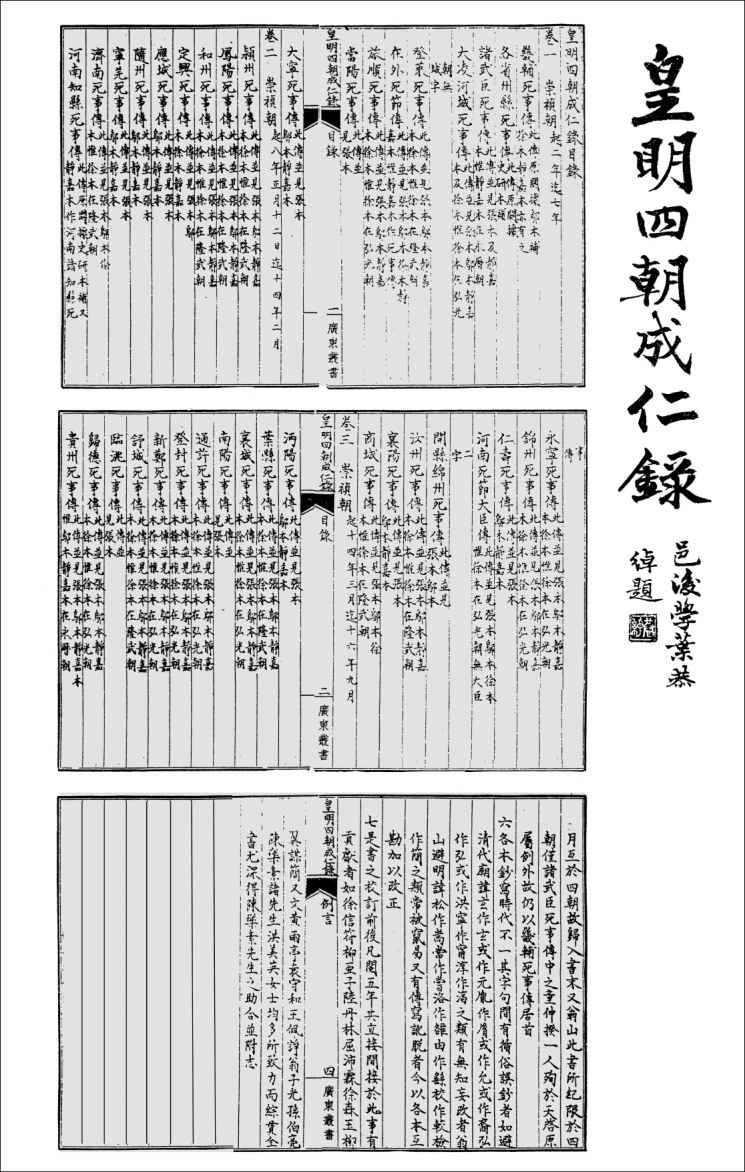

美英女士手抄《皇明四朝成仁錄》墨跡。

在遵義的四年,家中自然不能像在香港時那樣請保姆幫忙。一家七口人,好繁重的家務啊!但白天忙了一天,孩子們進入夢鄉,夜靜更深之時,她又坐在桌旁為丈夫抄寫文稿、資料。當時遵義沒有電燈,居民用的是桐油燈。她高度近視,在微弱的燈光下,臉頰幾乎貼到紙上。一兩個小時下來,鼻孔都被油煙燻黑。但她那娟秀的墨跡,已留在丈夫的文稿中,留在後來影印出版的《皇明四朝成仁錄》中。

抗日戰爭勝利後,樂素先生一家也隨浙江大學遷回杭州。也有一些浙大教授轉到北平任教。他們去拜訪陳垣老先生時,總是對美英女士的賢惠及才幹讚不絕口。所以陳垣先生在給兒子樂素的家書中多次提到,浙大來人都說「兒媳勤勞,子女聽話種種,為之欣慰」,「兒媳之賢能,南來者眾口一詞」。

到了1949年,孩子們都已長大了,大女兒還參加了工作,家務負擔不像過去那樣繁重,她又走出家庭,服務社會。她先在住所的岳王路擔任婦聯主任。由於待人真誠,熱心公益,又有很高的文化,很快就調到杭州市婦聯,成為一名半脫產幹部。以後又由於出色的表現而被選為杭州市人民代表、市婦聯執委。有一段時間曾與賀子珍共事。

1953年,美英女士被調到浙江師範學院(由原浙江大學的文、理學院組成)衛生院任主任,重操自己熱愛的醫務工作。但僅僅過了一年多,樂素先生被指名調到北京,在人民教育出版社任歷史編輯室主任、編審,她也同時被調到人教社任編輯。這時四個子女都在杭州、上海、雲南等地工作學習,只有最小的兒子同來北京。

20世紀50年代初攝於杭州。

1955年,她因乳腺癌作了切除手術。因為自己學醫,所以發現較早,手術也很成功,但手術後身體總不如前。1958年,人民教育出版社精簡機構,動員工作人員退休退職。她首先響應號召,報名退職。

但她是一個閒不住的人,又是一個深受眾人信任的人,退職不久就被推選為居民委員會主任。這種工作完全是義務的,沒有任何報酬;而且彈性很大,可以馬虎應付。但她任勞任怨,比在職時還要忙。因為在職還有上下班,而居委會主任是沒有上下班的。當時人民教育出版社大院內住著上百戶人家。上班族忙於工作,他們的家屬,老老少少幾百口。那時物資匱乏,牛奶限量供應,她為了讓老人、孩子能喝到牛奶,不知做了多少動員工作。由於她大公無私,所以那些沒能訂到牛奶的人也心服口服。居委會組織家屬學習,打掃衛生,冬天儲存大白菜和燒煤,非常繁瑣,但她不因細瑣而不為。所以大家都喜歡找她,甚至夫妻吵架、小孩打架,都推門而入,請她排難解紛,有時連飯都顧不得吃。我那時太年輕,對她的作法不理解,有時發幾句牢騷:「你這麼忙,還不如不退職?」她總是耐心教導我:「各家的小事解決不好,會直接影響職工的工作。保證每個家庭的和睦、安定,也是對社會的貢獻。」家家戶戶都感到了她火一般的熱心,因此她也獲得了大家的尊敬。在大院裡,孩子們親切地叫她洪奶奶,中年人稱她洪阿姨,老年人把她當作知心朋友。他們常說,美英把我們的冷暖部裝在心裡,把愛心送到每一個家庭。

四、我的婆母勝似母親

每當我獨自坐在桌前,看著婆母洪美英女士的遺像時,總要癡呆地看一陣,心裡呼喊著:我的好媽媽,我多麼懷念您啊!一直到現在,近半個世紀,經常在夢中相見,可見我對她的思念。這種刺骨的懷念,經常把我帶回到我第一次看見她以及以後相處的日子。

1954年8月攝於北京北海五龍亭。

20世紀50年代中攝於北京。

1957年底,我抱著朦朧的憧憬,心裡想著要由自己來決定自己的命運,隻身一人出來闖世界了。我怕父親不同意我走,臨上火車才給他發一封告別信。這樣,我離開了四季如春、我土生土長的故鄉昆明。那個時代南北交通不像現在這樣方便。從昆明到北京不斷換汽車、火車,一路顛簸,按圖索驥。一個十七歲的少女,第一次出遠門就是孤單一人。擔心、害怕、無助,一路伴隨著我。

在我踏進陳家大門的那一刻。洪伯母(這是我當時的稱呼)就給我留下了刻骨銘心的印象,慈祥的笑容,樸素的裝束,一副深度的近視眼鏡,帶著濃重廣東口音的普通話,雖然很多我聽不懂,但我感到她對我的關愛。我對陌生人的懼怕心理一掃而空。我的到來使兩老很高興,可能是他們身邊沒有女兒吧!

在以後的朝夕相處中,我發現她的最大特點是:正直、善良、熱情、寬容,讓我真正感到家庭的溫暖。她把我這遠方的來客當作親生女兒,要我好好學習。家務事完全隨意,能做什麼就做什麼。冬天為我買頭巾、棉衣,夏天為我買裙子。

在北京,我看見洪伯母經常給在上海、杭州的子女寄錢、寄物,起先我很不理解,問她:「你的子女都成家立業了,他們都有收入,而你自己總是省吃儉用,經常上王府井烤鴨店買五分錢一個的鴨頭來改善生活。你為什麼不留些錢自己用呢?」她對我說:「你現在還體會不到,做母親的總是覺得對子女付出太少,總想讓他們生活寬鬆些。這樣我才安心。」這時,她注意到我在她面前從來沒有提到過母親,問了一句:「你媽媽呢?怎麼從來沒有聽你提過她?」我苦笑了一下,便道出了我的身世。洪伯母聽完我的故事,眼睛都紅了。她突然跑過來擁抱我,親吻我的臉頰。我很感動,彷彿聽到她在說:「可憐的孩子,別難過,我就是你的親媽媽。」從此她更關心我。每次同她上街,她知道我喜歡吃奶油炸糕,總要買給我吃,而她自己卻捨不得吃。點點滴滴的小事,像春雨那樣滋潤了我的心,使我感受到了真正的母愛。如果沒有她的培養和呵護,我不可能只補習了兩年高中課程就提前一年考上大學,以至後來成為一位大學教授,一句話,沒有她的關愛,就沒有今天的我。

1955年與智超、智純攝於北京。當時智超自雲南來北京開會。

1959年攝於北京大同酒家前。

1962年攝於北京。

1962年與陳垣先生四妹珞卿(中)、約之攝於廣州。

1964年攝於北京。

後來我和智超結婚,她由伯母變成了婆母。但她在我心目中,是真正的母親。

五、「文革」的磨難

人民教育出版社大院,原來是那麼寧靜、祥和,1966年「文化大革命」開始後,頓時烏雲滿天,到處是帶火藥味的大字報。這年,婆母六十六歲,從此她度過了膽戰心驚的七年。

「文革」一開始,我的公公樂素先生的辦公室就貼上封條,裡面有他珍藏多年的書籍,許多至今不知去向。打倒國民黨特務、高薪資產階級知識分子、反動權威(指他的父親陳垣)的孝子賢孫等標語貼滿家門口的大樹。當權派一個個被揪出來批鬥,戴高帽、遊街、掃院子。我看到一位老知識分子,脖子上掛著一塊「地主分子×××」的黑牌,天天掃大院。紅衛兵、造反派經過他身邊,或往他身上吐口水,或打他幾耳光。他不堪受侮,一天趁人不注意,跑到大街上,突然朝開過來的無軌電車猛撲過去,車從他身上輾過,慘不忍睹。但他的家人都不敢哭。過去的好朋友、好同事,因為分屬兩派,見面如同仇敵。

我的婆母是個文靜、膽子比較小的人。一生奉公守法,兢兢業業,從不做一點對不起人的事。但「文革」中所受的痛苦、磨難不比別人少。首先她要盡力照顧她的公公陳垣先生。陳垣先生當時已八十六歲,「文革」一開始,原來派去的秘書、護士、服務員全部調走。她每週必去看望兩三次,只要買到好吃的就送去,還要安慰老人家。

她為丈夫擔心。我的公公在「文革」開始不久就被造反派當成國民黨特務(其實是教授會的成員)抓走隔離審查。起先不知道關在哪裡,後來才知道是關在大院的澡堂裡,隔幾天才放一次風。在造反派到各家抄家、破四舊的時候,她不得不把保存幾十年的照片燒了,把陳垣先生給兒子的家書也燒了,夫妻結婚戒指也扔進廁所,放水沖走了。公公每月二百五十多元的工資也不發了,只發給八十元的生活費。她不明白,自己怎麼成了黑家屬。她能不出門就不出門,但院子裡大大小小的批鬥會,高音喇叭放個不停,形成一種極其恐怖、壓抑的氣氛。有一次我下班回家,看見她獨坐牆角,一言不發,神情木訥。我以為她病了,準備陪她去醫院,她說剛才有支遊行隊伍向著我家喊口號,還用石頭砸門窗,把她嚇壞了。我安慰她,爸爸是好人,事情會搞清楚的。造反派問不出個所以然,只好把我公公放回家。但很快又讓他下放到安徽鳳陽五七干校,近七十歲的人了,天天還要光著腳挑水。

她也擔心自己的子女。小兒子智純在中國礦業學院,後來整個學校搬到了四川合川,不少人因喝井水,得了克山病。大兒子智超在歷史研究所,去了河南息縣的干校。一九七五年河南大水災,幸虧他們已從干校回京,才免葬身魚腹。

可以說,「文革」爆發以後,她沒有過過一天安心的日子。精神的巨大壓力使她健康日趨惡化,癌細胞轉移到了淋巴腺,終於不治,於1973年6月病逝杭州。

1970年6月,與智超、慶瑛夫婦探視陳垣先生。

1971年攝於北京智超家中,懷抱者為孫子雪松。

1972年在杭州。

晚年照片。

當她逝世的噩耗傳到她生活了十幾年的人民教育出版社大院,許多人流下了熱淚,為她祈禱——洪阿姨走好!

歲月如梭,轉眼之間我的婆母離開我們已三十多年了。我在寫這篇懷念她的文章時,想起了南宋大詩人陸游那首著名的《示兒》詩:「死去原知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭毋忘告乃翁。」可以告慰於婆母在天之靈的是:在您逝世後的二十四年,香港終於回歸祖國。您的子女們沒有辜負您的期望,他們各自都在努力服務於社會。

我以有您這樣一位愛國愛家的婆母而自豪,我永遠緬懷您!