公元前499年,愛奧尼亞的希臘城邦發動叛亂,反抗自公元前546年居魯士大帝從呂底亞國王克洛索斯手裡奪取小亞細亞以來已經承認的波斯統治。5年後,叛亂被鎮壓。愛奧尼亞沿岸最大的城邦米利都被攻佔。希臘人與波斯人之間第一輪戰爭中的勝利顯然屬於後者。但是,波斯國王大流士不滿,因為兩個希臘城邦雅典和埃裡特裡亞竟敢暗中派遣戰船駛過愛琴海,支援反叛者。公元前490年,波斯發動了一次懲罰性遠征,洗劫了埃裡特裡亞,但是沒有佔領雅典。當時,波斯人在距離雅典26英里遠的馬拉松登陸,企圖煽動雅典內部叛亂,從而打開雅典的城門。但是這個陰謀失敗了。當波斯人重新登上船隻時,雅典人發動進攻,在馬拉松贏得了一次漂亮的勝利,一名軍士經長途奔跑把獲勝的消息帶給了雅典(由此才有了我們現代馬拉松比賽)。因此,當波斯艦隊真的出現時,雅典的叛國者毫無動靜,氣急敗壞的入侵者只得撤離了愛琴海。

這些衝突只是波斯征服歐洲的希臘系列計劃的前奏。公元前480年,大流士之子和繼承者、波斯國王薛西斯調集帝國陸軍大約6萬多人企圖實施這個計劃。為此波斯人作了精心準備。他們在博斯普魯斯海峽架設了浮橋,在愛琴海北部沿岸設立了許多儲藏後勤物資的據點,還派遣外交使節去勸誘希臘人投降。許多城邦和影響很大的德爾斐神廟的神諭決定在為時不晚的情況下接受波斯的條件。但是大約20個城邦組成了以斯巴達為首的鬆散聯盟,拒絕投降。一支斯巴達軍隊在北部的溫泉關(Thermopylae)企圖阻止波斯軍隊,但是沒有成功。隨後,薛西斯的大軍繼續向南行進,雅典人被迫撤離城市,雅典城遭到波斯侵略軍的搶掠和焚燒。

但是如果希臘人不屈服,那麼這種勝利就不是決定性的,因為在一個敵對而被蹂躪的地區,波斯軍隊面臨後勤供應的巨大困難。因此,薛西斯力圖通過進攻停泊在雅典西邊薩拉密灣的希臘艦隊,使希臘局勢惡化。在薩拉密島與大陸之間的狹窄海灣裡,波斯艦隊的數量優勢不能發揮,因此,希臘人通過靈活機動的戰術,贏得了決定性的勝利(公元前480年)。經過這次失敗後,薛西斯決定帶領大部分軍隊撤退到波斯,因為在希臘無法得到足夠的後勤物資,以供應全部軍隊在希臘越冬。

次年春天,人數急劇減少了的波斯軍隊在普拉塔亞與希臘城邦聯軍遭遇,希臘再次取得勝利(公元前479年)。與此同時,雅典把戰爭引向愛琴海對岸,雅典軍艦的到來鼓勵了大批愛奧尼亞城邦反叛波斯。

波斯人再也沒有對希臘展開全面進攻。敵對狀態持續到公元前446年。希臘城邦聯盟幾乎每年初夏都派遣一支艦隊襲擊愛琴海沿岸的波斯據點;到了秋天,這支艦隊才返回,幾乎每次都取得一些新戰果。雅典在這些行動中起著領導作用,因為波斯入侵威脅解除之後,希臘世界最大的陸上強國斯巴達立即拒絕繼續積極行動。

雅典海戰的後果

海戰的無限延伸給雅典城邦內部力量平衡帶來了重大變化。財富很少或一無所有的公民能夠一直充任戰艦的划槳手。因此,他們為城邦提供了兵役,這與在陸軍方陣中服役一樣重要。換句話說,即使以前不能購置方陣作戰所需裝備的最貧窮公民,艦隊也為他提供了一個重要的軍事角色。此外,對大多數雅典公民來說,城邦為划槳手支付工資,加上從新佔領城市中獲得比較豐厚戰利品的機會,這些都變成他們非常歡迎的額外收入。

在波斯大舉入侵前,雅典就已經變成了一個民主城邦。但是比較貧窮的公民的投票權最初沒有保障,這是貴族政客從較低階層中尋找新支持的結果,而不是窮人自己任何有效力量或組織的結果。但是當為艦隊划槳變成夏季正常職業時,窮人就可以發揮軍事作用,這賦予他們在國家事務中的發言權。民主制度因此首次變得穩定。過時的農民—步兵被推向雅典政治生活的邊緣。他們居住的地方離城市太遠,無法參加日常公民集會,當艦隊在國內時,城市窮人經常無所事事。

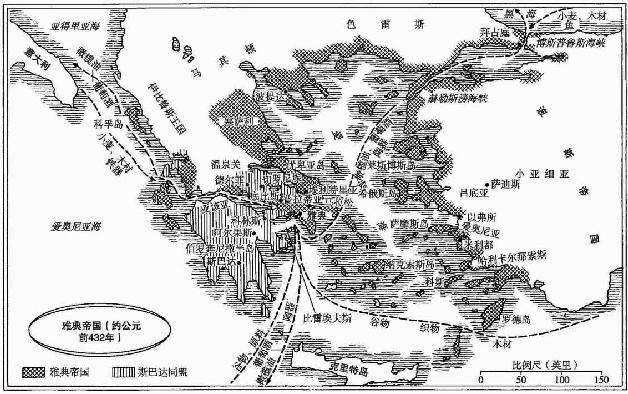

不久,雅典對侵略性海戰的迫切追求震驚了希臘一些更保守的城邦。例如,公元前467年,納克索斯島拒絕派遣船隻和水手參加通常的反對波斯的戰爭,雅典人把這種行為解釋為叛國,掉轉武裝攻打納克索斯,結果打敗了島上的人,確定其貨幣納貢數量。後來,其他盟友也被雅典以同樣的方法對待。因此,在一定程度上,起初為了反對波斯的城邦自由同盟變成了雅典帝國,鼎盛時期它控制了愛琴海沿岸50多個大大小小的城邦。

儘管雅典公共生活有民主政治形式,但是雅典的領袖和將軍一直來自貴族家族,他們自稱政治精英。即使像伯裡克利那樣的政治家也不例外,公元前460~前429年,他左右著雅典的政治局勢,並將他的名字賦予雅典最偉大的時代。他去世後,在反對斯巴達及其盟友(公元前431~前404年)的長期而激烈的伯羅奔尼撒戰爭期間,農民—士兵與無地的戰艦划槳手之間利益分歧非常嚴重,舊的貴族體制建立。因此,伯裡克利被能幹但臭名昭著的平民克里昂繼承。克里昂在戰爭中陣亡(公元前422年)後,貴族專制統治就從未被完全恢復過。

一個更具潛在意義的變化是公民對城邦的忠誠度降低了。整個希臘世界都能感覺到這種變化,要求並允許幾乎每個成年男性公民既耕作又在方陣中與同伴一同作戰的舊體制,讓位於更加複雜的分化為商人、手工業者、農民、士兵、水手、奴隸、外邦人、地主、小佃農等不同集團的社會。長期的伯羅奔尼撒戰爭極大地加速了這個過程。每個城邦(甚至雅典內部)的富人和保守者都傾向於支持斯巴達,而民主派則同情雅典。由於為了某個派系利益的外來干涉隨時可能發生,所以叛國的引誘和機遇增多了。私人利益和思想必須服從城邦整體利益的舊觀念無法抵制這種壓力。由於派系鬥爭惡化為恐嚇、暗殺和流放,所以希臘一個又一個城邦內部失和。

古典時代

但是在城邦世界內部分裂之前,從公元前480~前479年薛西斯入侵的大災難到公元前431年伯羅奔尼撒戰爭爆發,將近50年裡,希臘世界特別是雅典經歷了一個黃金時代,它的時間和地理範圍之集中、表現之完美,在人類歷史上找不到可與之相提並論的時代。

在神奇地戰勝波斯帝國皇帝之後,希臘人終於對自己及其生活方式充滿自信。他們再也不敬畏東方的奢華和神秘智慧了,希臘人變得高度自信,並迫切地探索世界的本原及其表達,特別是雅典人,在較小程度上也包括其他希臘人,認為自己能夠把思想與行動結合起來,互相支持,繼續向前發展。畢竟當雅典在海外贏得並繼續贏得這種成功的時候,誰能懷疑雅典制度的基本公正和突出呢?但是誰能懷疑從突然變成東地中海主人的一個城市中匯聚的新經驗、新產品、新觀念中會學到很多東西呢?雅典人對自己的歷史感到自豪,對現狀表示滿意,渴望探索未來的任何新事物。受極度膨脹的自信所感染,他們開始將希臘文化各個方面都賦予古典表達:戲劇、哲學、歷史學、雄辯術、建築和雕刻。

戲劇

在希臘幾個城邦裡,戴著面具的合唱隊演唱紀念酒神狄俄尼索斯的《山羊之歌》,但是只有雅典把這些初級的開端發展成悲劇藝術。公元前5世紀,音樂、舞台背景、服裝和舞蹈都變得更加精細了。當合唱在盛大的狄俄尼索斯節上變成競賽時,它就需要長期排練。領唱與合唱隊之間的輪唱發展為戲劇對話。不久,兩個男主角同時出現在舞台上,後來多達三個。隨著這種發展,合唱隊退出了舞台中心位置,扮演次要角色,評價、警告或者為了烘托戲劇表演氣氛,戲劇的主要線索現在由男演員來表現。

古代雅典的悲劇表演展現了高尚的場面。所有男性公民都能自由地觀看,因為節日仍然被認為是公共祭祀行為。每次悲劇表演的開支都由富人資助,他們從競賽獲勝的獎品中得到滿足。即使最愚鈍的公民也能夠對舞蹈、歌曲和對白做出回應——因為對白是由合唱隊吟唱,演員的台詞也合轍押韻。希臘戲劇的這些內容都沒有保留到現代。所有倖存下來的只有少數劇本,以及其他大量劇本的殘篇。但是這些殘篇仍然喚起人們對它們的崇敬,一是因為它們的詩歌的力量,二是因為它們表現的思想。這種崇敬現在是、將來仍然是真誠的,因為古代雅典悲劇作品的詩歌擁有流傳下來構思故事的傳統儀式優勢,這些故事直面人類生活的根本問題。為此,它們觸及了激發永恆興趣的主題,在某種程度上,這些主題對全人類都有普遍意義。

在古代「山羊之歌」的顯著轉變過程中,三位偉大詩人發揮了作用:埃斯庫羅斯(公元前525~前456年)、索福克勒斯(公元前495~前405年)、歐裡庇得斯(公元前484或480年~前406年)。因為他們的題材都是有關神與人類關係的故事,這些故事都是從遙遠的古代流傳下來的——我們稱之為神話,但是希臘人自己認為這些都是古代歷史。悲劇詩歌似乎可以自由地改編傳統故事,如果它適合他們的目的,他們就這麼做。他們用自己的眼光和想像力,甚至更自由地試圖解釋神與人類、命運與自由意志、私人利益與公共職責之間的關係——這只提及了他們涉及的眾多主題的少部分。

雖然三大悲劇作家都忠於傳統的形式,受到傳統的限制,但是無須深刻地瞭解人們就能認識到,歐裡庇得斯的悲劇作品開始失去探討嚴肅的道德和宗教問題的功能。較早的詩人,埃斯庫羅斯和索福克勒斯都擁有與大多數觀眾一樣的傳統虔誠。通過給予觀眾悲壯而複雜的感情表現,通過帶給傳統道德和宗教思想以變化、調整、微妙化和懷疑,他們不僅沒有破壞,而且擴大和鞏固了傳統觀點的一般結構和有效性。歐裡庇得斯不是這樣。他生活的時代比較晚,傳統認識已經在年輕的雅典人心目中褪色了。但是歐裡庇得斯不得不取悅——或者假裝取悅——公眾,畢竟其他任何事情都將被認為是對宗教儀式的褻瀆。具有諷刺意味的是,他通過提出一些習慣性的宗教虔誠來解決自己面臨的問題。這有利於展開故事情節,或者保存一種場景,在人類戲劇性程度上,歐裡庇得斯經常以明顯不同於油腔滑調和輕鬆的方式回答他的神聖使者,為生活的苦難提供神諭。

顯然,已經發生的事實是,雅典知識精英的預期再也不同於雅典公民大眾了。像歐裡庇得斯那樣的人再也不相信現實或狄俄尼索斯那樣的神的力量了,作為一個悲劇創作詩人,竟然被要求參加狄俄尼索斯的慶典祭祀日!因此,不足為奇,歐裡庇得斯之後,雅典再也沒有出現偉大的詩人繼承悲劇創作傳統。相反,古典悲劇的復興很快就變成了過去。新的戲劇創作被限定為喜劇,不提出人類的任何更深刻問題,與公元前5世紀悲劇作家能夠而且渴望做的不同,戲劇作家只探討人性的滑稽、焦慮、怪癖等。

哲學

哲學家接過了悲劇作家不再進行的工作。被假定為柏拉圖的大多數著作的對話形式就證明了這一點。哲學對話的最大優點是它無須符合陳舊的習俗,也不必對雅典城邦全體公民都有吸引力。任何熟悉阿提卡半島希臘人的、愛探究事物性質的、善於思考的、有空閒的人都能讀懂柏拉圖的著作:他可以同意,也可以反對,閱讀或反覆閱讀對話,或者棄之如敝屣。但是無論作者還是讀者,都不需要依靠大眾的同意,或主管傳統宗教儀式的官員的贊成。而戲劇詩人卻受到這些約束。因此,當雅典的廣大民眾與最高級的思想家之間勸導性的、基本和諧的關係不再普遍存在時——已經妨礙了歐裡庇得斯悲劇創作的一種情況——那麼進一步研究人性及其在世界中的地位,就只能通過更私密的、更個性化的哲學對話媒介來進行了。

雅典不是早期希臘思想的重要中心。但是當它變成愛琴海的主人時,哲學家和其他外邦人都雲集於此。雅典民眾的性格是懷疑一切。因此,例如,伯裡克利的私交、名叫阿那克薩戈拉的著名哲學家也因為瀆神而被流放,他曾經提出太陽不是神,而僅僅是一塊熾熱的石頭。

另一群智者,即詭辯學派則在雅典大受歡迎。他們的職業是培養青年的演講技巧。當然,在雅典這樣的民主城邦裡,善於辭令對政治生涯是非常必要的,因為如果不能說服公民大會,那麼任何重大的事情都無法進行。但是當教師與學生開始思考和談論措辭和辭令時,他們很快便意識到語言與論點具有一定的規則,而且它們自身也必須經得起分析。這是一個相當令人興奮的發現。一些詭辯術者似乎認為,如果人類擁有智慧並敢於實踐,那麼通過完全掌握語言的邏輯規則及其運用,將揭示宇宙的所有秘密。

詭辯學派不相信純粹的習俗和習慣。這種態度是破壞性的,因為按照冷冰冰的邏輯推理,既然一個城邦的法律不同於另一個城邦的法律,一個民族不同於另一個民族,那麼城邦法律究竟有什麼約束力呢?為什麼一個勇敢的人不應該洞察習慣的邪惡、把自己的行為建立在通過精確的語言邏輯手段發現的事物本性基礎之上呢?的確,為什麼不呢?特別是,如果上述年輕人碰巧沒有機會通過憲政程序而控制政府的某個政治派系或社會階層。因此,主要是富家子弟才覺察到激進的詭辯學派的魅力,當詭辯學派挑釁維持公眾生活法律的結構時。詭辯學派通過收回對城邦的忠誠來證明自己的合法性。他們認為雅典模糊的民主派強加給他們的要求是越來越難以忍受的負擔——特別是在與斯巴達的長期戰爭期間(公元前431~前404年)。

與此同時,另一個謎一般的人物也沉迷於詭辯學派提出的道德和政治問題。他叫蘇格拉底(卒於公元前339年),是一個土生土長的雅典人,曾經應徵入伍服役,擔任過行政官員,他也不能說服自己相信雅典的法律和政府真正是公正的、明智的或者仁慈的。蘇格拉底在公共廣場與人辯論,只要對方夠勇敢,在蘇格拉底連續而有啟發性的提問下,對方就會發現自己的問題和認識實際上是多麼鄙陋。

蘇格拉底述而不作。我們主要通過柏拉圖的對話來瞭解他,在這些對話中,蘇格拉底幾乎都是扮演提問者的角色。柏拉圖的描述可能被潤飾了,以便使蘇格拉底符合柏拉圖自己的觀點和偏愛。喜劇作家阿里斯托芬(卒於公元前385年)和歷史學家色諾芬(卒於公元前354年)也留下了對蘇格拉底的文字描述,與柏拉圖的主角形象大相逕庭。儘管模糊,但是清楚的是,與他的弟子柏拉圖一樣,蘇格拉底是一個激進的保守主義者。實際上,他企圖利用詭辯學派的語言和邏輯推理工具支持傳統的價值觀念、等級制度和發現隱藏在習慣之後的普遍真理的標準。更不清楚的是,蘇格拉底是否滿意於他所找到的這種普遍真理。但是當公元前339年一群民主派政客指控他蠱惑青年和不信仰雅典的神而審判他時,他寧願死亡也不放棄自己的生活方式。他斷言他必須首先而且一直服從判決,甚至不惜冒與制定的法律相衝突的風險,如雅典指控和判處他死刑的法律。

當蘇格拉底根據雅典法律服毒自盡時,柏拉圖(公元前427~前347年)還是一個青年。像許多圍繞在蘇格拉底身邊、聆聽他攻擊暴發戶偽善的其他雅典青年一樣,柏拉圖出身貴族,甚至聲稱是雅典早期國王的後裔。也許因為這個緣故,對柏拉圖來說,重大的問題一直是政治方面的:如何使事物井井有條,以便有德行的人能夠統治國家,公正能夠盛行。但是真正的改革需要真正的知識,如果沒有知識,那麼一個人的觀點就不比另一個人的觀點更好,而且難以避免劇烈的派系紛爭,這種紛爭正在使雅典走向分裂。為了這種知識追求,柏拉圖獻出了畢生。為此,他彙集了希臘早期各種思想流派,為後來西方哲學提供了大量術語以及核心問題,例如,靈魂與肉體的關係、知識與觀點的關係、理念與現實的關係,還有一些天真但是必要的問題,如真、善、美的性質。

柏拉圖撰寫了兩部對話集,他在這兩部對話集裡描述了建立在真理和公正基礎上的理想國家;但是當他試圖把他的理念轉化為實際時,他遭到了徹底失敗。這發生在西西里的敘拉古城邦,邀請柏拉圖前往的政治家不能說服該城邦的年輕統治者轉向柏拉圖研究所提出的政體。到晚年,柏拉圖似乎從知識和寫作活動中找到了實際領導權的部分替代品,雖然他覺得他有權獲得領導權,但是他嚴厲而不受歡迎的觀點使得它們在雅典這樣的民主城邦不可能實現。他創辦的阿卡德美學園變成了哲學、數學和科學活動的中心,它持續了900多年——比任何現代大學的歷史都更悠久——其中大多數時間裡,阿卡德美學園使雅典成為古典世界重要的高等教育中心。

在創立呂西昂學園前,亞里士多德(公元前384~前322年)在許多年裡都是阿卡德美學園的成員之一。他理所當然地過著職業思想家的生活。太陽底下沒有什麼問題——在這個問題上,太陽之上也是如此——超出亞里士多德的興趣之外。他創立了一種綜合性的、推理嚴密的哲學,為各種重要的事物提供溫和的、常識性的答案,為追隨者留下非常少的需要處理的未解決的問題。

亞里士多德之後,希臘城邦喪失了獨立,希臘生活中的政治火花已經消失了。哲學越來越變成生活的指南,滿足希臘世界富有而受過教育的人的需要。當哲學的中心任務變成為出身高貴的人確定合理的行為準則時,真正擾亂人心的新思想和新信息就變成了禁忌。隨著這些變化,對探求真理的渴望——詭辯學派的雄心壯志,蘇格拉底和柏拉圖終生對確定性的不懈探索,刺激亞里士多德渴求新知識的智慧——都消失了。因此,希臘哲學的偉大時代已經走到了盡頭。但是哲學家所表達的思想,他們提出的關於世界本原、人類思想、信仰、知識的本質等問題,仍然縈繞在後人的腦海裡,並且以一定的思辨性鼓舞後人思考真理的複雜性,較早的思想家和那些不熟悉希臘哲學傳統的人對真理複雜性的認識從來不能與希臘哲學家相媲美。因此,通過利用人類理性理解世界的大膽努力不是徒勞的,這種努力由公元前6世紀愛奧尼亞哲學家們發端,公元前5~前4世紀,雅典熱切地擴大並增強了這種努力,儘管最終在人類的理性中,信仰被磨損了,亞里士多德死後,人類的理性變得明顯了。

科學、雄辯術與歷史學

馬其頓征服(公元前338年)使雅典的偉大時代結束之後,希臘科學得到了重大發展。但是,幾何學和天文學受到柏拉圖和其他哲學家的密切關注,亞里士多德非常有說服力地使物理學知識系統化了。與此同時,科斯的希波克拉底(約公元前460~前370年)創立了一個有影響的醫學學校,強調仔細觀察和診斷疾病,不是把疾病的原因解釋為惡魔附體——中東的通常觀點——而是人體內部體液(稱為「脾性」)失衡。

雄辯術在希臘教育中享有比較高的地位。在民主城邦,熟練的公共演講是從政的必要條件,即使在公共演講喪失了政治功能後,雄辯術仍然受人崇敬。雄辯術的研究和實踐產生了糾正錯誤的規則,端莊優雅的演講本身最終就變成了一種崇敬的目標,無論演講者說了什麼重要的內容與否。只有當雅典的主權終結後,雄辯術才衰落為禮節性的技巧。直到那時為止(此後也零星地),公民大會不得不處理迫在眉睫的事務,這些事務為雄辯術提供了緊急而不可避免的話題。

作為一門獨特學科的歷史學是由哈利卡納蘇斯的希羅多德(約卒於公元前425年)的研究所創立。希羅多德對希波戰爭進行了迷人而散漫的記敘,正如他自己所說,是為了給予希臘人和野蠻人「適當的獎賞」。他把這場戰爭描述為自由與奴役之間的鬥爭,並堅信希臘令人驚奇的勝利證明了自由、自治的共同體比貌似最強大的君主制優越,因為在君主制下,所有的人都必須屈服國王的意志。雅典是希羅多德所敘故事中的英雄,但是他也始終意識到,人們仍然位於神之下,聽從無法控制的命運擺佈。誇誇其談和虛榮導致神意的報復——反覆出現於希羅多德書中的一個主題,他以此解釋薛西斯入侵的失敗。

修昔底德(約卒於公元前400年)是希臘第二位偉大的歷史學家,當詭辯學派和理性主義盛行時,他在雅典長大。與希羅多德不同,他不相信神能直接干預人類事務。修昔底德認為國家就像人體一樣,由於各個部分失衡容易引起混亂的疾病。他記述的歷史事件是公元前431年開始的雅典與斯巴達之間長期的同族仇殺的戰爭。進程曲折、造成城邦內部高層分裂的戰爭,給予他大量機會觀察希臘城邦公共生活的病變狀態。

修昔底德最初不是一個被動的戰爭觀察者。公元前424年,雅典人選舉他為將軍,但是當他遭到嚴重的軍事失敗時,他們又流放了他。因此,修昔底德沒有積極參與公共生活。相反,他著手仔細尋找交戰雙方已經說過的話和做過的事,也許期望診斷出國家的不幸根源,作為治癒它們的必要基礎。

修昔底德從未變成冷漠和無動於衷的觀察者。他既不簡單地蔑視道德,也不相信人類事務的超自然秩序。當雅典進入最終拚死一戰時,修昔底德這個雅典人可能開始相信,自己正在見證一個蔑視正義、居功自傲、驕傲自大的城邦遭到不可思議的神的力量的懲罰。當修昔底德發現他的題目不適合這種範式時,他開始徹底修改他的敘述,賦予雅典城邦悲劇中的英雄角色——由於自身的偉大和固有的缺點,雅典遭到背叛。因此,他以散文方式把悲劇作家的傳統應用於當世歷史寫作。希羅多德曾經以歐洲與亞洲之間最近的衝突歷史發揚了這種熟悉的史詩傳統,這種傳統更早的事例就是荷馬《伊利亞特》所記敘的。

在雅典呈現的衰落景象面前,通過把精確的細節與深刻的分析和極力抑制的熱情結合起來,修昔底德踐行了他自豪地聲明寫作「不是為了一時的獲獎論文,而是永恆的財富」。

建築和雕刻

在古典時代的希臘,雄偉的建築幾乎完全局限於神廟和其他公共建築物。傳統形式把建築師的任務限定為使比例更勻稱,細節更精緻。但是建築師也花費精力在圓柱外表的細微彎曲和圓柱基座上的花飾,賦予完成後的建築物一種視覺上的精確和優雅,否則不可能取得這種效果。

公元前5~前4世紀的原創雕刻倖存下來的足夠多,使我們能夠認識希臘雕刻藝術大師所取得的成就。後世的批評家讚美菲迪亞斯(約卒於公元前431年)為最偉大的雕塑家,但是明確由他親手創作的作品沒有一件留存於世,雖然他規劃了帕提農神廟的雕刻裝飾,而且也許實施了其中一部分。他的傑作是雅典的雅典娜神像以及在奧林匹亞山的宙斯神像,它們都用象牙和黃金裝飾。由於貴重,所以它們也都徹底消失了。但是文字描繪清楚地表明,菲迪亞斯賦予這些偉大的雕像冷淡的高貴和平靜的美感,即使多年以後,當人們不再嚴肅地對待奧林匹亞山眾神時,這些雕像仍然給人以強烈的印象。像悲劇作家索福克勒斯或歷史學家希羅多德一樣,菲迪亞斯生活在表面上舊信仰和虔誠仍然有效、只需要更精確和充分表達的時代。菲迪亞斯用黃金和象牙做著其他人用文字所做的工作:重塑並豐富了古老的觀念,使它們適合他們生活的更精緻的時代。

雖然後來的雕塑家仍然掌握了高超的技藝,但是菲迪亞斯所表現的平靜自信和內心平和再也沒有被後世所表達過。一種更自覺的、戲劇化的風格出現了,如普拉希提勒斯(約卒於公元前320年)的著名雕刻作品《赫爾墨斯》就完全失去了菲迪亞斯作品的高貴和尊嚴。但是他的赫爾墨斯既不雄偉也不強壯——與其說是一個世界的統治者,還不如說是一個想像中的漂亮玩偶。

因此,在我們已經記錄的每種努力中,波斯戰爭之後雅典膨脹起來的確定性和自信心,朝著更多樣而複雜的前景發展。分裂引起紛爭,有時甚至導致幻滅。但是曾經如此高漲的活力需要很長時間才能自我熄滅,在雅典第一次盛世消失許多世紀之後,希臘文化形式仍然能夠影響其他民族。

伯羅奔尼撒戰爭後的社會變化

希臘政治和社會演變加強,甚至也許造成了這種文化轉型。伯羅奔尼撒戰爭結束(公元前404年)後,希臘許多城邦內部貧富之間的相互敵視變成經常性的。猜忌和恐懼使各個階層離心離德。以前在方陣共同服役而培養的士兵團結心理消失了,因為除了極其特殊的情況下,公民不再直接參加戰役。

雅典的統治地位讓位於斯巴達的霸權。雖然他們都宣稱為了「希臘的自由」而戰,但是斯巴達人證明,自己至少是像雅典人一樣嚴厲的盟主。因此,雅典霸權很快便恢復了;但正是底比斯城邦首先在戰場上打敗斯巴達(公元前371年),從而開創了底比斯對希臘各城邦的短暫霸權。接著,仍然處於半野蠻狀態的馬其頓王國的干涉把更強大的政治統一帶入希臘各城邦。但即使馬其頓在克羅尼亞戰役(公元前338年)明確地證明了軍事優勢之後,希臘人仍然頑固地嚮往地方自治和城邦獨立,以致只要馬其頓實力出現削弱跡象,希臘人就會產生擺脫事實上非常輕微的枷鎖,獲得自由的希望。

但是公元前338年後,經濟和軍事組織的規模已經發生了變化,任何城邦都不能行使真正的主權。一支訓練有素的方陣仍然是必不可少的,但至多是僱傭軍而已。畢竟過去的公民軍隊是依靠方陣士兵之間相互配合的感情。隨著伯羅奔尼撒戰爭期間到處出現了派系傾軋的痛苦,所以公民不再完全互相信任,大多數公民軍隊再也無法有效地發揮作用。因此,職業軍隊開始補充並逐漸取代公民軍隊,特別是在可能持續幾年的遠征中。依靠擁有足夠土地或其他帶來收入的財產維生的公民更喜歡待在家裡,放棄了他們祖先曾經認為是唯一適合自由人和負責任的公民的艱苦和英雄角色。

當上述情形發生時,生活的私人空間開始更加引起人們的注意力,政治對希臘人想像力和情感的全面控制變得鬆弛了。希臘世界的窮人、被剝奪了權利的公民、無地農民、逃難者、外邦人和奴隸數量增多了。即使在公共事務中擁有合法發言權的公民也發現這種特權正在逐漸變得空洞。公民聲音似乎仍然能被聽到的個別城邦則失去了對自己命運的主宰。在這方面,整個希臘都已經變成了軍事和外交棋盤上的一枚小棋子,這個棋盤被政府掌握的職業軍隊、海軍和財源所支配,任何單個城邦都無法達到這種軍隊和財源的規模。

隨著各地城邦主權的徹底喪失——公元前338年馬其頓征服事件是其標誌——希臘文明和文化喪失了最初的大部分銳氣。只有少數精英能夠分享經柏拉圖詳細闡述的哲學的精妙,理解普拉希提勒斯的雕塑作品所表現出來的細微差別。卑微者、文盲、遭受貧窮打擊的芸芸眾生走一條道,而富人和出生高貴的人走另一條道;曾經短暫地聯成一個整體的城邦戰士只殘存於人們的淡淡記憶中,而不是生活在現實中。

希臘文明還有輝煌的未來,事實上,當這種內部削弱出現時,它的地理擴張力量幾乎還沒有顯示出來。最初的成就是如此巨大,以至於世界上其他地區的人在很久之後,仍然並將繼續以特別震撼的心情面對雅典黃金時代遺留下來的建築物。後來歐洲思想和意識的根本而持久的線索在這些少數希臘作品中首次得到最明確的表現。

這種創新並沒有因為時間推移而被埋沒。因此,我們下面必須轉向其他民族對希臘文化成就、希臘化文明擴張做出反應的方式。