我們知道如何挽救聯邦。世界也相信我們知道如何挽救它。我們——甚至是今天在座的各位——都擁有這項權力,也肩負這個責任。給奴隸自由就是保障自由人的自由,我們所給予和保留的同樣光明磊落。我們將要麼高尚地挽救、要麼卑鄙地喪失人間最後一絲最美好的希望。

亞伯拉罕·林肯《國情咨文》,1862年

本傑明·拉什曾說過,獨立戰爭的結束只不過是走向共和這出大戲的第一幕終。同樣,憲法的擬訂尚未讓這個新國家的行政和政治結構蓋棺論定。當時的漫畫將其描繪為「美國的勝利」(見圖22),但與勝利同時到來的也有騷亂。1763年解除法國的威脅後,殖民地開始有空間思考自己與「祖國」之間的屈從關係;如今大不列顛也退出美洲舞台,只留下這個新共和國獨處,這就帶來了潛在的問題。古弗尼爾·莫裡斯(Gouverneur Morris)因在憲法序言裡寫下以「我們合眾國人民」開頭的著名長句而廣受讚譽,他就曾在制憲大會上警告說,這個「國家必須團結,如果言辭無法說服,就動用武力解決」[1]。開國元勳們雖然沒有否認這點,但還是嘗試做出更現實的考慮。《十三州邦聯憲法》和《美國憲法》之間最重要的區別就在於:後者認為在建立聯邦的過程中,尋求一致同意是不可行的。

圖22 《美國的勝利與大不列顛的悲傷》。韋瑟懷斯《城鎮鄉村年鑒》(波士頓,1782年)卷首插畫。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZC4-5275)。

修正《十三州邦聯憲法》需要13個殖民地一致同意,而《美國憲法》只需9個殖民地簽字即可生效。有幾個州當即簽字批准了《美國憲法》:賓夕法尼亞和康涅狄格多數同意通過,新澤西、特拉華和佐治亞則是全體同意通過。有幾個州猶豫不決,例如馬薩諸塞就是在一場曠日持久的辯論之後才勉強承認了憲法的權威。另外一些州雖然意見不大,卻也在同意之前再三檢查憲法裡的附屬細則。隨著馬裡蘭、南卡羅來納和新罕布什爾的加入,憲法已經得到了9個州的支持。遺憾的是,行動最慢的兩個州——弗吉尼亞和紐約恰好是最強的兩個州。事實上,沒有這兩個州的支持,就算有另外9個州的支持,也是不夠的。

這13個州在憲法上的分歧與地區分佈毫無關係:儘管以後在許多方面都會出現南北劃分,但在批准憲法時並無南北陣營之分。這些分歧也與財富無關:雖然那些極力支持新憲法的人和擬訂這部憲法的人一樣,常常被描述為「有財產和地位的紳士」,但那些對憲法持懷疑態度的人裡面並不只有小規模土地的擁有者,也包括擁有大量土地的地主。簡言之,這些州在批准憲法上的分歧與其地理位置或社會階層均無關係,而是可以歸結於對政府的兩種不同理解。聯邦黨人(立憲派)和反聯邦黨人形成兩大競爭陣營,就中央權力應到何種程度、有何危險的議題展開了激烈的辯論。

這些聯邦黨人包括喬治·華盛頓、本傑明·富蘭克林、來自弗吉尼亞的詹姆斯·麥迪遜(James Madison)、華盛頓的前副官亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton)以及大陸會議的前主席約翰·傑伊(John Jay)等人,他們相信憲法能夠限制越權行為,保護美國公民。而反聯邦黨人則包括塞繆爾·亞當斯(Samuel Adams)、帕特裡克·亨利(Patrick Henry)、約翰·漢考克(John Hancock)和理查德·亨利·李(Richard Henry Lee)等革命領袖。李在第二屆大陸會議上決議提出「這些殖民地是且應是自由而獨立的國家……不必向英國皇室效忠」。從那時起,雙方就開始走向了這個僵局。

反聯邦黨人對聯邦黨人許諾的憲法保障持懷疑態度,擔心公民個人的權利會不得不屈服於商業精英的經濟利益和政治影響。很多南方白人更是擔心這樣做會威脅到自己的利益。那些希望廢除奴隸制的人認為憲法太過保護奴隸制度;而那些希望保留奴隸制的人則擔心這一制度終將被廢止,認為1808年終止美國的奴隸進出口貿易便是邁出了第一步。另外一些人,例如弗吉尼亞奴隸主喬治·梅森(George Mason),甚至同時持有兩種相反的觀點。

對聯邦黨人而言,憲法為治理提供了必要的保護,也提供了必要的體制保護;對於反聯邦黨人來說,憲法則是在某種程度上彙集了他們對國家未來的所有擔憂。然而,懷揣著使命感的聯邦黨人有的放矢地從各方面提供了批准憲法的理由,最終讓反聯邦黨人無言以對。在歷史學家稱為「早期共和國」(Early Republic)的這個時代,和美洲的殖民時期一樣,文字擁有至關重要的力量。1788年,三位聯邦黨人漢密爾頓、傑伊和麥迪遜以普布利烏斯(Publius)為筆名在紐約的幾家報刊上撰文發表了總計85篇系列論文,並收集成冊,以《聯邦黨人文集》(Federalist Papers)命名出版。這本文集如今已被視作美國政治觀的試金石,其中的論辯不僅闡明,更完善了聯邦黨人的立場。

《聯邦黨人文集》中的許多文章都在論證中提到戰爭和外國勢力的有害影響。考慮到此前美洲殖民時期的經歷,這些觀點也就不足為奇。漢密爾頓在文集第6篇中指出,沒有一個強有力的中央政府,沒有一個切實有效的聯盟,美國將會危險地「暴露」於「外國武力和詭計」的威脅之下。與此同時,他也注意到「各州之間的糾紛,以及來自國內的派別鬥爭和動亂」的危險。「一個牢固的聯邦,」他強調道,「對於各州的和平與自由是非常重要的。」[2]

對於這個牢固的聯邦要如何實現、如何維持,這篇文章的另一個作者麥迪遜有著自己的見解。他對人性有更充分的認識,相信「黨爭的潛在原因」不是只有美國遭遇的問題,而是「深植於人性之中」。因此,儘管拉什強調改善美國公民的「原則、道德和社會行為」來構築起共和主義大廈,麥迪遜卻認為需要通過在地理和人口上的擴張以及新的憲法體制為美國的未來保駕護航。「把範圍擴大,」他指出,「就可以包羅更多種類的黨派和利益集團,全體中的多數人也就不太可能找到侵犯其他公民權利的共同動機;即使存在這樣一種共同動機,所有具有同感的人也較難發覺這種共同的力量,更難以採取一致行動。」[3]

在麥迪遜看來,安全取決於人數。儘管他在表述中用了不少政治術語,但這實質上就是一種數量上的安全:隨著群體種類和數量的增加,不同群體內的個體都會得到保護,而所有群體都不太可能向全部個體強行施加自己的宗教觀點、區域性觀點或經濟觀點。反聯邦黨人對此並不信服,他們試圖反駁《聯邦黨人文集》中的觀點,警告說「制憲之時……應當謹慎限制並且明確定義憲法的權力,調整各部分內容,同時提防權力的濫用」。他們指出,如果「所有人生而自由」是「不言自明的」事實,那麼人們就不應該「凌駕於同類之上或對同類施加權威」。「社會的起源」不在於權威,而在於自願「聯合在一起的人們的一致同意」。[4]

儘管反聯邦黨有時被貶損為「缺乏信仰的人」,他們其實只是相信個體而不相信機構、相信公民而不相信憲法,因而希望各州保留盡可能多的權力,而不是將所有權力讓渡給中央政府。最終,由於聯邦黨的政見能提供更多好處,還是他們佔了上風。詹姆斯·威爾遜(James Wilson)在說服賓夕法尼亞民眾同意批准憲法通過時曾說:「採納這個體制,我們就會成為一個國家,而現在我們還不是一個國家」。他問道:「我們是否能採取一致的全國性行動?我們是否能做點什麼來獲得尊嚴、維護和平、保持安定?」

威爾遜警告指出,如果沒有憲法,「我們政府的權力就只是空談」。沒有憲法,美國既不能防禦也不能發展,甚至無法「移走河裡的一塊石頭」。而一旦憲法到位,石塊將成為這個偉大國度的建築石材,河水也將成為這個偉大國度的天然渠道。威爾遜進一步預言,在國家建立發展之時,美國人「也會形成自己的民族性格」,這將不是一種普通的民族性格,而是被尚在討論中的憲法所塑造的民族性格。他指出每個國家都「應當具有獨創性」,但美國保留了太多其他國家風俗習慣的影響。美國的政體將會消除這些影響,並且也許會讓美國成為世界上最重要的國家。[5]

憑借這種讓人難以抗拒的願景,威爾遜說服賓夕法尼亞批准了憲法,其他聯邦黨人也在1788年6月和7月相繼說服弗吉尼亞和紐約加入批准行列。到1788年底,僅剩北卡羅來納和羅得島還在躊躇不定,但憲法的批准已經拿到多數票,聯邦黨因此獲勝。據當時的一幅漫畫(圖23)顯示,大多數「聯邦政府支柱」已經就位。就算美國還不完全是一個國家,「這些聯邦州」至少有了一個能夠運作的政府形式。在1789年1月的全國大選後,它們也將迎來第一位總統,這位總統正是為它們贏得獨立的那個人——喬治·華盛頓。

反聯邦黨雖然未能阻止憲法通過,但也沒有就此罷休:既然他們無法阻止憲法得到批准,至少也可以確保憲法立即得到修正。他們一直以來都有一個憂慮,那就是在費城擬定的憲法沒有涵蓋《權利法案》。對此,一些聯邦黨人質疑《權利法案》在當時和以後都未必能比憲法更有效地保護個體的權利,麥迪遜也在《聯邦黨人文集》第48篇中警告不要太過於「相信那些公文保障能夠防止權力的侵蝕」[6]。儘管如此,第一屆大陸會議仍然考慮到反聯邦黨的憂慮,在1791年通過了10條憲法修正案。這些修正案旨在遏制任何濫用中央集權的行為,提出保護言論自由、出版自由和宗教自由(第一條),保護公民持有和攜帶武器的權利(第二條),並且解決了殖民時期以來一直懸而未決的幾個普遍存在的問題,如軍隊駐紮和「不合理的搜查和羈押」(第三條和第四條)等。此外,這些修正案也試圖保障刑事訴訟的公正,禁止雙重審判和自證己罪(因此才有「以美國憲法第五條修正案為庇護」避而不答的做法),也禁止施予「殘酷且不尋常的懲罰」(第五條、第六條、第七條和第八條)。

這些修正案裡有一些與英國的司法慣例相去甚遠。1689年英國曾制定《權利法案》,首先提出「宣言」、「權利法案」這些概念,界定免受君主(或中央)權威干涉的自由,規定新教徒享有持有武器的權利,同時也保護言論自由。美國在擺脫了英國的殖民統治之後,並不會完全複製英國的生活方式,照搬政府體制的形式與功能。美國憲法與英國司法規範最明顯的不同之處就在於,美國憲法用世俗語言嚴格區分教會與國家,並且通過第一修正案強調了這種區分。當然,這樣做其實也幾乎沒有帶來多少不同,新教白人精英仍然在美國政壇佔據主導地位。

圖23 《聯邦的支柱》,1788年8月2日。這是發表在《馬薩諸塞哨兵報》上的系列版畫(1月16日、6月11日、8月2日)中的第三幅,也是最後一幅。第一幅版畫名為「合即立,分即垮」,在這幅畫裡,一隻天堂之手正在引導代表馬薩諸塞的圓柱立在分別代表特拉華、賓夕法尼亞、新澤西、佐治亞和康涅狄格的圓柱旁。第二幅版畫名為「回到沙屯的統治」(原文為拉丁語,意為「回到光榮的統治」,出自維吉爾《牧歌》第四首,美國大印章上也有此箴言),在這幅畫裡,增加了代表馬裡蘭和南卡羅來納的圓柱,並且代表弗吉尼亞的圓柱也正在安置。在最後這幅同樣名為「回到沙屯的統治」的版畫中,已有11根圓柱(增添了新罕布什爾和紐約的圓柱)到位,畫中著重傳達了美國是「自由神聖的家園」以及批准憲法能夠帶來「沙屯時代」(即黃金時代)的信息。「神聖之手」正在立起第12根代表北卡羅來納的圓柱。根據版畫顯示,這時只剩下代表羅得島的圓柱還有破碎的危險,但畫中註釋寫著「基礎穩固——也許還有救」。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-45591)。

美國第一屆大陸會議在通過《權利法案》之時,也開始試圖調查法案保護的對象人數。1790年的官方人口普查結果顯示,除土著人口之外,合眾國的總人口達到400萬,其中自由人口有300多萬,奴隸有70萬左右(有一半的奴隸都住在南部地區)。弗吉尼亞總人口最多,超過70萬,比排名第二的賓夕法尼亞(40萬)幾乎多出一倍。在人口普查之時還未加入合眾國的羅得島人口最少,僅有不到7萬居民。

美國的發展速度起初相對平緩。第一次人口普查後的頭十年裡人口增長約150萬,奴隸人口增長近20萬;第二個十年裡也維持著相同的人口增速。土地的增長則有所不同。1803年,傑斐遜完成「路易斯安那購地案」,從法國人手中獲得了路易斯安那地區約214萬平方公里的土地。這次及時的——不得不說也是廉價的——土地購買最終將為美國創造至少14個州,也包含了如今加拿大的艾伯塔省和薩斯喀徹溫省。到1820年時,美國的土地和人口都已經比1790年時翻了一番,奴隸人口超過150萬。此外,又有10個新的州(佛蒙特,1791年;肯塔基,1792年;田納西,1796年;俄亥俄,1802年;路易斯安那,1812年;印第安納,1816年;密西西比,1817年;伊利諾伊,1818年;亞拉巴馬,1819年;緬因,1820年)加入了原來的13州。

1790年的人口普查顯示,約有3%的美國人住在城鎮地區,到1820年超過7%,而到了1860年幾乎達到20%。僅在19世紀40年代,美國的城市人口就從184.35萬增長到354.8萬,實現了92%的增長。在這種強勁的增長勢頭下,1810年的邊陲小鎮已經發展成為新興城市。例如,辛辛那提在1810年人口普查時僅有2500人,被稱為最小的「城市地區」(urban place),但在短短十年內人口就增加了兩倍,再過十年之後,甚至一躍成為美國的前十大城市,而到了內戰爆發時,其人口已超過16萬。

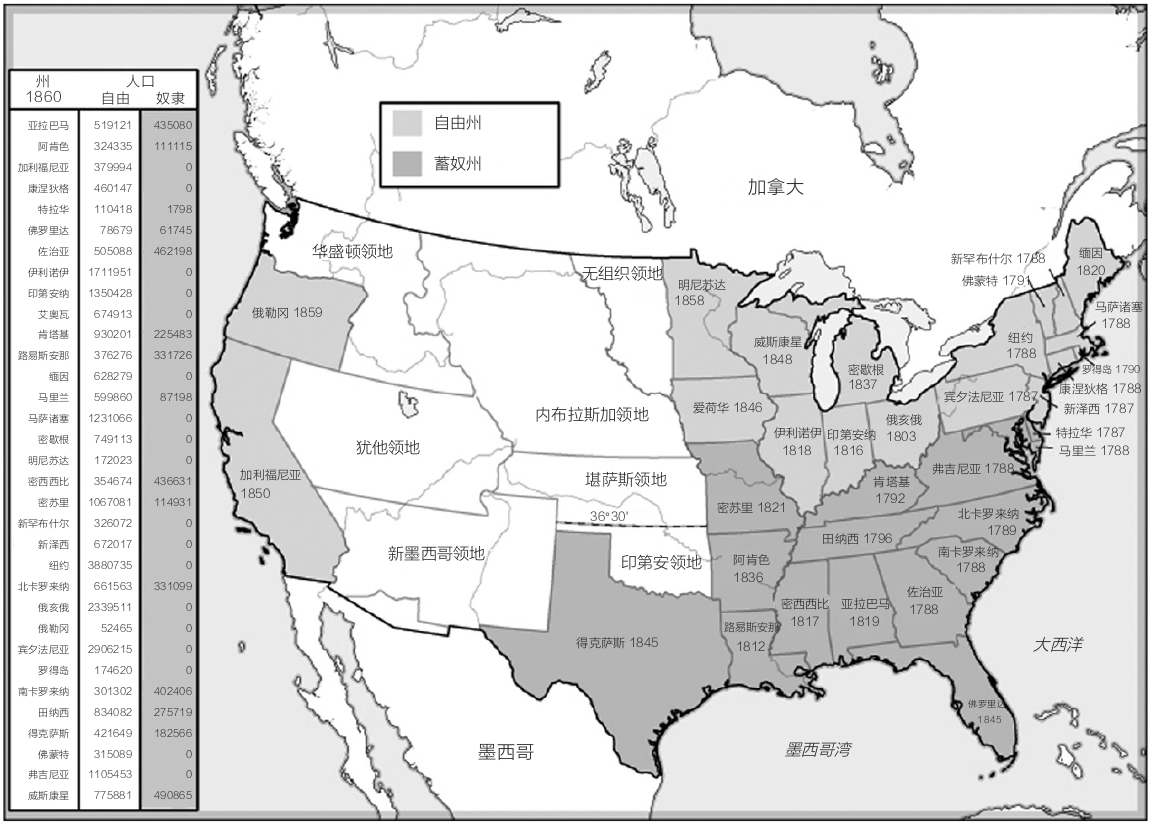

地圖4 自由州和蓄奴州人口地圖

1830年後,新湧入的移民加上人口的自然增長,使得美國的總人口以每年約3.5%的速度增長。1840—1850年,僅僅是移民就帶來了175萬的人口增長;隨後的十年裡,又有超過250萬移民到達美國。到1860年,除去土著部落不算,美國人口已經接近3200萬,其中有超過10%,即近400萬的奴隸。這些人口分佈在33個州里(見地圖4)。1820年後,密蘇里(1821年)、阿肯色(1836年)、密歇根(1837年)、佛羅里達和得克薩斯(1845年)、艾奧瓦(1846年)、威斯康星(1848年)、加利福尼亞(1850年)、明尼蘇達(1858年)和俄勒岡(1859年)陸續加入了原來的23個州。許多新加入的州都位於西部地區的阿巴拉契亞—阿勒格尼山脈以西地區。事實上,到1860年時,超過一半的美國人口都居住在西部地區,而其他地區的居民也在打量著這個地區。

美國人口的這種急劇增長可能連麥迪遜自己都沒有預料到,同時也給這個在社會、政治、經濟和文化諸多方面都還沒有站穩腳跟的國家帶來了一系列新問題。美國政府於1787年頒布《西北法令》,試圖對西進運動中以自由白人為主的人口施以一定程度的管束。但美國人口不僅在向西北地區擴張,也在向其他地區遷徙。因此,美國政府又在1790年頒布了《西南法令》,這部鮮有人知的法令主要覆蓋西南部的今田納西州地區。它與三年前的《西北法令》幾乎完全一樣,卻傳達了截然不同的信息,只因為存在一個細微的差別:《西南法令》沒有禁止奴隸制。18世紀的這兩部土地法令實際上開啟了兩個平行的擴張過程:一個是注重自由的向北部擴張的過程,另一個則是希望擴展奴隸制的向南部擴張的過程。這兩個平行過程將永不會交疊。

這些矛盾的進程表明了美國早期在許多重要方面都缺乏民族主義,至少沒有一種凝聚的民族主義。與聯邦黨的期待相反,共和制建立初期的美國人在社會凝聚力上的表現更符合反聯邦黨的設想。美國土地上的人們期望的是一種僅限於白人的平等主義,其社會流動性遠低於地理流動性,也無法像地理範圍那樣實現均分。真正能夠得到均分的是觀點:在18世紀晚期和19世紀早期,政治與宗教觀點都通過報紙、書籍、宣傳冊和雜誌得到了廣泛的傳播與討論。

在這方面,美國人情況良好,識字率高於某些歐洲國家。據估計,獨立戰爭時期的新英格蘭地區約有90%的成年人有一定的文化程度。在這一時期湧現了各類的民間結社,也就不足為奇。這些團體組織包括私人結社、職業協會(圖24)、宗教結社以及越來越多的政治結社。這些政治結社裡的成員對於市鎮選民大會和酒館辯論已經非常熟悉,尋求從區域層面解決美國當務之急的問題。

這種結社的迫切要求正是美國社會的一個特徵。法國歷史學家、政治家亞歷克斯·德·托克維爾(Alexis de Tocqueville)赴美國考察後寫下了《論美國的民主》(Democracy in America,1835年出版第一卷,1840年出版第二卷),指出美國人不僅傾向於組織「工商團體」,還傾向於建立「其他成千上萬的團體,既有宗教團體,又有道德團體;既有十分嚴肅的團體,又有非常無聊的團體;既有非常一般的團體,又有非常特殊的團體;既有規模龐大的團體,又有規模甚小的團體」。他觀察到,美國人「為了舉行慶典,創辦神學院,開設旅店,建立教堂,銷售圖書」都要「組織一個團體」。在托克維爾看來,這種「結社的原則」正是民主的一個重要成分,而其冒險之處在於他們「如不學會自發地互助,就將全都陷入無能為力的狀態」。「要是人類打算繼續做文明人,」他強調指出,「那就要使結社的藝術與身份平等的擴大同比發展和完善。」[7]

這種想法對美國人而言並不陌生。儘管許多兄弟組織和結社都在共和制建立的初期才開始創辦,但有一些結社,尤其是會員製圖書館和閱覽室,在殖民時期就已經存在。其中最早的是本傑明·富蘭克林於1731年在費城創辦的費城圖書館公司,其他大多數州里也都有類似結社,包括羅得島州紐波特的雷德伍德圖書館和閱覽室(1747年)、波士頓閱覽室(1807年),以及1812年創立於馬薩諸塞州伍斯特的美國古文物學會。這些機構當中有些是基於當時已有的社會和文化網絡創立(例如費城圖書館公司即為富蘭克林和身邊好友共同創辦而成),並且其中很多至今仍然存在。另外一些機構則完全是由一群來自不同領域的個體合作創辦,這些人志趣相投,致力於推動教育和知識的進步。

圖24 《馬薩諸塞技工協會》(日期不詳,雕工塞繆爾·希爾,1766?—1804年)。馬薩諸塞技工協會是美國早期職業兄弟社團之一,也是工會的前身。技工協會的建立不僅表明新國家有了更多的工作機會,也進一步認可了工人在共和國的成功中發揮的作用。這種協會不屈從於精英階層,認為工作是一種美德,強調民主社會中的工人享有經濟、社會和政治獨立。圖中為木匠納撒內爾·布拉德利1800年的入會證明。圖中不僅在頂部融入了國家形象(鷹),也在底部中間位置繪製了勤勞的蜂巢,讓人想到大印章和印章上的箴言。這幅圖傳達的信息是技工發揮各自的技術特長,美國將會成為一個富饒之國(兩位女性兩側裝滿花果及谷穗的羊角狀物即在強調這點)。圖中的共濟會圖像也是當時比較普遍的,當時許多的美國城市裡都有共濟會社,大多數的共濟會綱領符號都可以在國家性的圖像中看到。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-33263)。

例如,南卡羅來納州的查爾斯頓圖書館協會正是在1748年由幾名商人、一名教師、一名印刷工、一名釀酒商、一名律師、一名種植園主和一名假髮商共同創辦。1762年,該協會將自己的職能描述為促進會員的學習,其會員「渴望習得英國的仁愛與勤勉,渴望傳播英國在藝術上的進展,以此來證明自己對於祖國的價值」。獨立革命之後,人們幾乎已經不再擁有這種學習動機,不過當時那個社會背後的推動力還是提供了一些線索,讓我們得以推斷在18世紀晚期和19世紀早期,是什麼因素影響了這些自我文化提升的行動。

美洲還在殖民統治時期時,查爾斯頓圖書館協會會員就曾以「粗野無知、赤身裸體的印第安人」及其「野蠻性情」為例,指出任何沒有準備好向公民灌輸知識和藝術的社會都可能會面臨這種威脅。他們深信出版物能夠發揮預防作用,「消除這種可能降臨的邪惡」,「防止我們的子孫後代陷入類似的境地」[8],而該圖書館協會的創辦正是出於此種考慮。到共和制建立初期,這種「土著化」的風險也許已經降低,但取而代之的卻是另外一種威脅:來自英國的知識、文學體系的牽制。

這將會成為美國人長久關心的問題。諾厄·韋伯斯特將這個問題通俗化,便利地提供了部分解決方案,先後出版了拼寫課本和韋氏詞典(1806年)。詹姆斯·威爾遜說服賓夕法尼亞批准憲法的時候,也強調美國的「國家重要性」可能在很大程度上依賴於「文學發展上的領先地位」。然而英國作家、教士悉尼·史密斯(Sydney Smith)曾在1820年發問:「四海之內,有誰會讀美國書?」面對英國評論家的嗤笑,美國人只能畏縮不語。但美國的首位超驗主義思想家拉爾夫·沃爾多·愛默生(Ralph Waldo Emerson)在1837年的一次演講中指出:「我們依賴旁人、師從他國的長期學徒時代即將結束。」這次演講後來有時也被稱為「美國文學史上的《獨立宣言》」。十年之後,著名記者、評論家瑪格麗特·富勒(Margaret Fuller)卻又給出了不這麼樂觀的說法。她評論說,儘管「我們在政治上獨立存在」,但「我們在文學藝術上與歐洲的關係仍然和殖民時期一樣」[9]。

民間結社和文學社團都在努力讓這個新國家擺脫殖民時期的陰影。從這種意義上講,這些結社為促進民族主義的發展發揮了重要作用。它們實質上都是民主辯論團體。那些志趣相投的美國人,都帶著自己的追求——不管是職業追求還是政治追求、實踐追求還是娛樂追求、當地追求還是國家追求——聚集在一起。但這種「結社的原則」也不是完全積極正面的:它既能帶來團結也能造成分裂,既能鞏固這個國家也能破壞這個國家。美國人通過許多的自髮結社行為創造了一種反聯邦制理念,同時也對美國的聯邦制建國之本發出質疑。更多相關的重要原則開始形成、鞏固,這些凝聚在政治、改革和地區等議題上的原則給美國帶來了許多問題。

一開始,美國的政府管理只有一種政治視角,即聯邦黨人的政治觀。儘管反對聯邦黨執政的聲音的確存在,但還沒有形成另一派政黨。最初,政治和民族感情都凝聚在美國第一任總統喬治·華盛頓身上,而構建有效的行政制度和可行的經濟綱領的擔子都落在——或者更確切地說,是攥在——華盛頓的前副官、後來的財政部長亞歷山大·漢密爾頓手中。漢密爾頓的《關於公共信用的報告》(1790年)和《關於製造業的報告》(1791年)雖然在觀點上沒有《獨立宣言》或者《憲法》那麼鼓舞人心,卻也至少鞏固了後者的成果。他提出的經濟政策強調徵收關稅來保護新國家的新興工業和貿易發展,為內部——主要是交通運輸——的發展提供保障,這些觀點也為後來19世紀30年代的重商主義「美國體系」(American System)打下了基礎。

但也有一些人對漢密爾頓的觀點持異議,其中以傑斐遜尤甚。漢密爾頓建立國家銀行的法案得到批准後,傑斐遜即向國會請辭。1785—1789年,傑斐遜擔任駐法大使,因而未曾參與制憲的辯論,但這並不妨礙他對美國的發展方向表達自己鮮明的觀點。漢密爾頓從較為實際的角度出發,認為關稅、內部地產增值、銀行這些現金交易關係對於共和國的發展至關重要。但傑斐遜理想中的共和國是一個由自耕農組成的社會,獨立——或者在某些情況下用奴隸,雖然傑斐遜從未提出這一點——在各自的土地上耕作,而不必受漢密爾頓所提出的現金交易關係的牽制。和反聯邦黨人士的關切一樣,傑斐遜擔心漢密爾頓的各項措施會讓這個新國家很快又重返舊世界,而它曾為逃離那個舊世界奮鬥了如此之久。

傑斐遜在寫給麥迪遜的一封信裡概述了自己的觀點,指出「我認為只要我們的政府以農立國,就能夠在千百年裡永葆良知」,但又警告說這種觀點「只有在美國各處都還有空地之時」才成立。「如果美國人也像歐洲人那樣擠在大城市裡,」他告誡道,「美國政府就會變得和歐洲政府一樣腐敗。」正如他勸告華盛頓時所說,農業是美國「最明智的追求,因為它最終會在最大程度上帶來真正的財富、美德和快樂」。傑斐遜當時剛從大革命時期的法國回來,卻持有這種以農業發展為主的想法,自然讓漢密爾頓震驚不已。漢密爾頓認為傑斐遜提倡的做法更可能導致國家破產,他相信美國的金融未來遠非僅僅依賴土地耕作,而是取決於工商業、城市的發展和市場的擴大,這些又都是在國會的掌控之下。[10]

這種意識形態上的裂痕導致了美國史上首個政治反對黨派的出現,即由傑斐遜的支持者建立的民主共和黨(他們自稱共和黨,反對者則稱其為民主黨)。漢密爾頓的政策原本旨在團結聯邦,現在卻反倒將北部地區工商業的利益與南部地區蓄奴種植園和農場的利益更明顯地區分開來,區別形成了不同的政治觀點。這對共和國來說本沒有造成威脅,但在接下來的幾年裡,其他的力量卻共同作用,縮小了兩黨之間的差距、深化了兩黨之間的分歧。漢密爾頓和傑斐遜之間的衝突,即聯邦黨和共和黨之間的衝突,不僅體現了共和國建立初期美國人關注的議題,也代表了美國在19世紀需要解決的一些長期分歧:貴族統治與民主治理的分歧,工業化與農業化的分歧,中央集權與州權的分歧。任何一項分歧都可能會讓這個剛剛建立起來的國家分崩離析。

華盛頓當然無法預見到如何才能解決這些矛盾,但身為總統的他和擔任大陸軍總司令時一樣敏銳地意識到,為了國家安全和社會安定,亟須促進民族團結。他在離職前向帕特裡克·亨利強調指出,自己的「熱望和目標是……避免美國與其他任何國家建立政治聯繫,確保美國獨立於其他任何國家,也不受其他任何國家的影響」。「總而言之,」他宣稱,「我希望樹立一種美國品格,能讓歐洲強國相信我們是為自己、而不是為別人行動。」[11]

1796年,華盛頓在連任兩屆總統之後拒絕連任第三屆,也設下了總統任職不超過兩屆的先例。後來的美國總統不管情願與否,大多遵循了這個先例,只有第二次世界大戰期間的富蘭克林·羅斯福(Franklin D. Roosevelt)除外。事實上,華盛頓甚至都沒有計劃連任第二屆,但傑斐遜和漢密爾頓都向他指出當時的地區分歧已經顯而易見,說服他留任。「整個聯邦的信心都凝聚在您身上,」傑斐遜勸告他,「只要有您在,北方與南方就仍然能夠同心協力。」在這個問題上,漢密爾頓與傑斐遜的想法一致。「我們一致認為,」他告訴華盛頓,「您若拒絕連任,將會是這個國家在現階段可能遭遇的最大的不幸。」[12]

但所有人都意識到,這個國家終將需要在沒有華盛頓的情況下繼續團結一致。華盛頓於1796年離職,但他早在1792年就開始構思自己的「離職演說」,從中也可看出總統職務以及維持聯邦團結的壓力給他帶來了多麼複雜的感受。華盛頓在離職演說中提出,形成國家品格對於美國的未來至關重要。他列舉了形成國家品格能夠帶來的部分好處,但更多的是提醒民眾防範隨之而來的風險。他強調指出,「政府的統一」相當重要,這不僅能讓美國人成為「一個民族」,而且更是獨立「大廈的主要支柱」。「極為重要的是,」他敦促美國民眾,「你們應當正確估計全國性的聯合對你們集體和個人幸福的巨大價值。」他著重強調美國人是「出生或選擇住在這個共同的國家的公民」,「這個國家有權要求你們專注地愛它」。他鼓勵民眾將自己的「美國人」身份置於州民身份之上,將愛國主義置於「任何因地域差別產生的名稱」之前。他再次強調指出,美國取得的成就是「群策群力的結果,經歷了共同的危險、苦難,贏來了共同的勝利」[13]。

華盛頓不僅明確指出這些觀點,更是對此再三強調,由此可以推知,早在18世紀晚期,美國各地區之間的鴻溝就已在不斷擴大。他認為造成這一後果的部分原因是「黨派性的危害作用」。事實上,讓他深感擔憂的「北方的和南方的、大西洋的和西部地區之間的地域歧視」早在黨派政治出現之前,甚至美國建國之前就已存在。在這一點上,約翰·史密斯船長比華盛頓發現得更早。早在1631年,史密斯船長就意識到切薩皮克和馬薩諸塞灣殖民地之間可能會產生不和。他指出,有些人「會寧願毀掉新英格蘭來發展弗吉尼亞,另外一些人則寧願失去弗吉尼亞來維持新英格蘭的發展」。華盛頓敲響的警鐘早在100多年前就已被敲響過——史密斯船長指出這些殖民地最好還是致力於「互促互進,共同抵禦一切可能的不測」。當然,這些殖民地並沒有這麼做。即便在這個新國家對憲法進行辯論之時,莫裡斯總督還在感歎「人們忠於自己的州,只在意自己州的利益,這正是這個國家的禍亂之源」[14]。

後人可能誇大了史密斯和莫裡斯的先見之明。事實上,托克維爾在19世紀30年代赴美考察,也得出了當時的聯邦政府弱於各州政府的結論。他指出,美國「聯邦這樣一個龐大的聯合體卻並不能成為人們表達愛國主義的對象」,而各州則「具有範圍明確的地域,有財產、家庭、遺風、現在的工作和未來的理想」。根據托克維爾的觀察,19世紀30年代的美國愛國主義「仍然針對各州,還不會延及聯邦」[15]。

托克維爾的觀點在1860年就得到了驗證——那一年,美國遭遇了聯邦解體的危機。而華盛頓提出的警告似乎並未引起美國民眾的注意。在他離職時,美國還是以農村人口為主,與傑斐遜通過發展農業維持道德和物質生活穩定的觀點相符。當時的人口也以年輕人為主,18世紀晚期時有一半左右的美國人不到16歲。然而隨著國家的發展和城鎮化進程的推進,至少有一些革命一代的子女活到了看著自己的民族傳承解體的一天。聯邦黨人曾經堅信擴張能夠保障美國的未來,但到了18世紀中期,擴張似乎即將讓這個國家四分五裂。

我們的聯邦,必須保存!

1796年,約翰·亞當斯當選美國第二任總統。這次選舉的特殊之處在於,當選的總統和副總統來自不同黨派。相比之下,北部各州主要支持亞當斯、西南各州偏向支持傑斐遜的這種地區性差異在後來形成一種模式,在如今來看已不算罕見。在美國許多的結社組織之中,政治黨派成為最主要、最有勢力的一種組織,導致許多州內衝突上演到國家層面,國家衝突也蔓延到下屬各州。反對黨得到政治結社的支持,又有許多新增的黨媒出版渠道,從而開始在美國社會站穩腳跟。1796年大選的另一個不同尋常之處則在於,這是第一次,也是1824年之前最後一次由南部地區——確切說,是弗吉尼亞——以外的人執政。約翰·亞當斯和1824年當選的約翰·昆西·亞當斯(John Quincy Adams)不僅都來自馬薩諸塞,並且還是父子關係。一直到1828年來自田納西州的安德魯·傑克遜(Andrew Jackson)成功當選,才終於有了弗吉尼亞州和馬薩諸塞州地區之外的人出任總統。

亞當斯在任期間,美國的政治和社會發展在許多方面都停滯不前。在此期間,某些方面的發展仍在繼續,但在接下來的幾十年或者說是一個世紀裡,這些發展愈加明顯地陷入了停滯,而另外一些方面的發展則直接走到了盡頭。1800年亞當斯離職、傑斐遜繼任之時,聯邦黨已經磨損不堪。1799年華盛頓的逝世讓他們失去了最有力也最受歡迎的標桿,聯邦黨內剩下的只是一群明顯蔑視「人民」的政客,難以在未來的民選中獲得成功。美國人更喜歡傑斐遜將他們視作獨立、勤勉的農民,實際上他們當中有許多人正是如此。

1798—1800年,美國與法國之間爆發了一場短暫的衝突,這讓聯邦黨得以最大限度地表明自己的觀點。他們打著保衛家園、抵禦外來危險的旗號,攻擊國內的政治對手。這種通過宣揚恐懼來擴大黨派影響力的做法並沒有給聯邦黨帶來什麼好處,而且從長期來看,也給其他人造成了許多傷害。1798年的《敵對外僑法》、《懲治叛亂法》和《歸化法》雖然據稱是為保護美國而頒布,但其主要目的卻是想要剝奪共和黨的投票權。尤其是《懲治叛亂法》,規定可以驅逐任何被認為「危害美國和平與安全」的人,而對於這種人的界定就很可能僅僅是「批判政府的人」。對此,共和黨援引了《權利法案》來反對聯邦黨制定的法案。弗吉尼亞州和肯塔基州也通過了反對聯邦黨法案的決議案(又稱《兩案》),指出只有各州和其人民才有權決定某一出版物和言論是否違反公眾,但這種表述也是有問題的。正如莫裡斯之前指出的那樣,州權問題確實會成為美國的禍根。不過,在州權問題之外,美國還面臨著更大的難題,這難題就在近海地區。

儘管華盛頓強調過美國要避開一切外交糾葛——在外交層面上美國也基本做到了——但事實上,這個新國家想要發展,就不能與歐洲脫離干係,也無法遠離那些影響著大西洋世界,尤其是最鄰近美國的其他地區的力量。這其中最強大的力量正與蓄奴相關。亞當斯執政期間,美國憲法已經規定停止從海外進口奴隸的貿易。不過,許多美國人對此毫不關心,因為他們沒有,也從不打算蓄奴。但那些對此關心的人卻非常關心,並且他們也完全有理由如此關心。

1791年,黑人領袖弗朗索瓦·多米尼克·杜桑·盧維圖爾(Francois Dominique Toussaint L'ouverture)在聖多曼格島領導奴隸起義。1804年,其屬下宣佈成立海地國。對美國的奴隸主而言,這不是什麼令人愉快的消息。海地革命長達13年的血戰向美國傳達了明確的信息,讓美國認識到奴隸制正在日益遭到廢奴主義者(既有白人也有黑人)和奴隸的抨擊,想要在這種情況下維持奴隸社會注定是一個危險之舉。聖多曼格島的事件和19世紀早期加勒比其他地區的事件——巴巴多斯復活節起義(1816年)和德梅拉拉起義(1823年)——讓美國的奴隸主心神不寧,他們已經意識到,自己社會中的奴隸制也可能遭到暴力推翻。

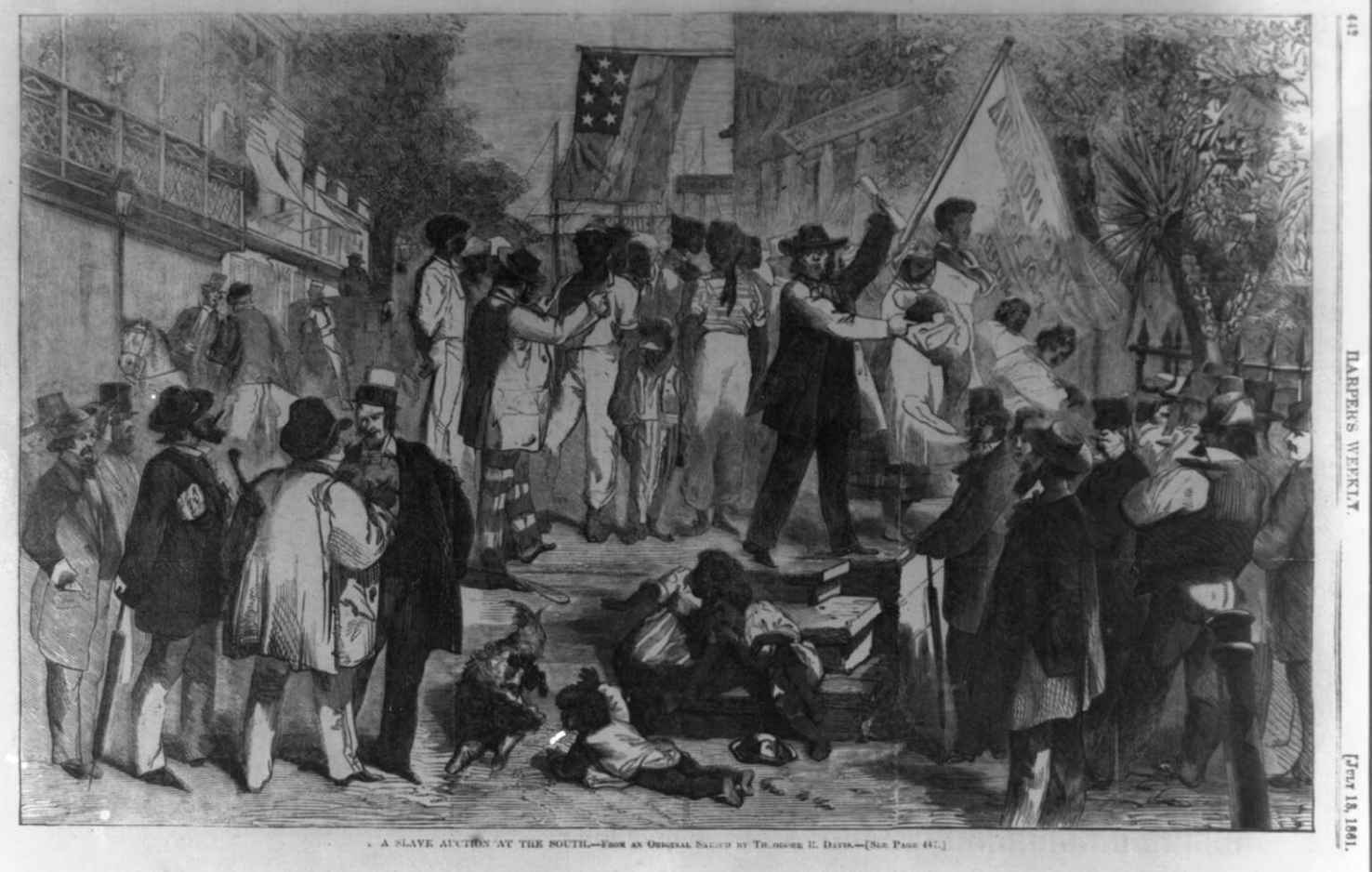

然而,在美國獨立之後的幾十年裡,奴隸制在南部各州經濟社會發展中的作用卻愈加重要。英國和新英格蘭地區紡織業的發展造成全球對棉花的需求急劇增加,為美國南部的棉花種植擴大了市場。1793年伊萊·惠特尼(Elis Whitney)發明了軋棉機,能從棉籽上成功分離出短的棉纖維,這項技術革新使得擴大棉花種植面積成為可能。因此,與北部地區奴隸數量的減少不同,亞拉巴馬州、佐治亞州、路易斯安那州和南卡羅來納等南部各州迎來了奴隸數量的劇增。1810—1860年,佐治亞州的奴隸人口增長了三倍,南卡羅來納州和肯塔基州的奴隸人口增長了超過一倍,而亞拉巴馬州的奴隸人口幾乎增長到原來的十倍。在此之前,奴隸進出口貿易早已停止,因此這種奴隸人口的增長完全是美國內部奴隸貿易飛速發展的結果。萊剋星頓、肯塔基、新奧爾良和納齊茲等南部城鎮的奴隸市場(圖25),先前是從非洲和英屬加勒比地區購入奴隸,如今則是從弗吉尼亞州和馬裡蘭等南方偏北地區向最南部地區倒賣奴隸。

圖25 《南方的一場奴隸拍賣》,為西奧多·戴維斯繪製的草圖,發表在1861年7月13日的《哈潑斯週刊》上。由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-2582)。

毫無疑問,這種倒賣貿易是有利可圖的。終止奴隸進出口貿易只是提高了美國本土奴隸的價格。在19世紀30年代,一個「種田能手」即健康的成年男性奴隸價值約500美元。到了50年代,其市場價幾乎已經達到原來的三四倍。美國內戰前夕的內部奴隸貿易每年轉賣的奴隸約有8萬、貿易額約6000萬美元。當然,這種貿易的真實成本的支付者其實正是奴隸自身,他們困在這種尤其令人揪心的變相現金交易關係之中,而漢密爾頓曾經是那麼的相信這種關係。遭到轉賣的奴隸往往不得不與家人和朋友分開,最殘忍的情況是被迫與伴侶和孩子分開。他們要麼被蒸汽船運往南方,要麼被綁成「一隊」,在武裝警衛的押送下被迫行進漫長的路程,沿著連接納齊茲、密西西比、納什維爾和田納西的納齊茲古道一路向南。

這些奴隸從偏北地區規模較小的奴隸園被倒賣到密西西比州這類最南部地區嚴苛無情的大型奴隸種植園,在路上遭受了極大的痛苦。威廉·威爾斯·布朗(William Wells Brown)是一名出生在肯塔基州的奴隸,他逃到北方獲得自由,擺脫為奴的命運,歷經風雨,終於成為一名出色的廢奴主義演說家、作家。他在書中描述了奴隸運送的殘忍過程。當時的人們對此司空見慣,少有關注,但在如今看來,其殘忍程度卻會讓整個美國感到不安。布朗目睹「奴隸被裝在一艘南方蒸汽船上,駛向棉花或蔗糖種植園地區」。他回憶說,「儘管那些奴隸每走一步,鎖鏈都匡當作響」,所有人,「甚至那些乘客」都不會注意到他們。布朗從親身經歷的角度記述了奴隸販賣的細節,如老奴隸的頭髮被染黑以在未來買家面前顯得年輕些,同時又從個人的角度出發描述了他們悲慘的倒賣經歷,因此他這本回憶錄讀來令人毛骨悚然。他還特別講到有一次在船上,「一個女人被迫離開丈夫和孩子,不想再活在人世,在靈魂的痛苦之中跳船自殺,淹死在河裡」。因此,奴隸將那些倒賣者稱為「驅魂者」。[16]

布朗的著名自傳《威廉·威爾斯·布朗的記事:一個逃亡的奴隸》於1847年由波士頓反奴隸制協會出版。這本書的前言裡寫道,在奴隸制問題上,布朗「是局內人,他進入過奴隸制的密室,他的靈魂上留下了奴隸制烙鐵的烙印」。這塊烙鐵也在很大程度上給美國的靈魂留下了烙印。正如一些社會學家敏銳指出的那樣,對於那些當事者奴隸而言,奴隸制是一種「社會性死亡」[17]。奴隸制影響的不僅是奴隸,還有美國的自由黑人社會以及白人社會。奴隸制是一種非常複雜的社會體制,遠非南部種植園的白人奴隸主對黑人勞動力進行剝削這麼簡單,而是美國經濟社會結構中的一個組成部分。

儘管有些北方人的確試圖偽稱奴隸制是南方「特有的體制」(這裡的「特有」僅指南方專有,並非指其特殊),但從全國範圍來看,這麼說只是自欺欺人。正如一個南方人所說的那樣,「一個國家的財富和權力史就是奴隸作為商品的歷史」[18]。美國也不例外。在美國人購買的商品、交易的貨物、飲用的咖啡裡,奴隸制都無處不在。在愛默生看來,這一點顯而易見,他在1844年紀念英屬西印度群島廢除奴隸制的一次演講中指出,美國是奴隸制的同謀。鑒於非洲「很遙遠」,他問道:「即使在非洲海岸製造些不愉快的場景又有什麼要緊?」在美國國內,北方的那些人可以避開奴隸制的現實,至少如果「有人提到殺人、瘋狂、通姦或是非人的折磨」,美國人僅僅會「把教堂裡的鍾敲得更響」。只要奴隸生產的糖、咖啡和煙草「品質卓越,便沒有人會嘗出裡面的血腥味」。[19]

然而,早在19世紀的第二個十年裡,那些在北方掩蓋奴隸制現實的教堂鐘聲就在南方以及國會發出了更響亮刺耳的聲響。當時的各種關切使得美國愈加難以繼續避開1787年的制憲會議留下來的優柔寡斷。在奴隸制問題上,傑斐遜曾指出美國「雖然揪住了狼耳朵,卻沒法完全抓住它,也沒法安全地放它走」。關於奴隸制的探討不斷湧現,而其中有相當一部分人就像傑斐遜一樣試圖保持平衡,想要在他們理想中的自由追求與生活中的奴隸現實之間保持中立。

美國的擴張讓這個問題變得更加嚴重。麥迪遜像傑斐遜1803年時那樣擴張了國土面積,但這並沒有如他所願帶來穩定。這麼廣闊的新土地是否應該蓄奴?國會,尤其是參議院裡自由州和蓄奴州代表人數是否應該繼續保持平衡?在19世紀的前幾十年裡,這一問題的解決更多是依靠運氣而非理性的判斷。最新加入的六個州里,有三個(俄亥俄州、印第安納州和伊利諾伊州)位於《西北土地法令》管轄範圍內,屬於自由州;另外三個(路易斯安那州、密西西比州和亞拉巴馬州)位於南方,是蓄奴州。但是在1819年,以南方人口為主、擁有10%奴隸人口的密蘇里地區申請加入聯邦時,原有的平衡就遭到了威脅。

有個解決方案近在眼前:當時還屬於馬薩諸塞州的緬因州那年正好在尋求以獨立州的身份加入聯邦。不過由於整個事態的白熱化,國會也沒有不假思索地抓住這根救命稻草。紐約州議員詹姆斯·塔爾梅奇(James Tallmadge)提議密蘇里州的加入必須以逐漸解放奴隸為前提,眾議院表示支持,參議院則持相反態度。在肯塔基州議員亨利·克萊(Henry Clay)的靈活協調下,才確保緬因州和密蘇里州分別以自由州和蓄奴州的身份加入了聯邦。

克萊協商的結果是「路易斯安那購置」獲得的所有土地中,除密蘇里州之外,北緯36°30′以北的土地全部停止蓄奴。這個巧妙的妥協方案其實是一出拙計,但這也不是克萊的過錯。傑斐遜也清楚地知道,這樣做僅僅是推遲了災難的到來。1820年,他在人生步入暮年時寫道:「這個至關重要的問題,就像夜半響起的火警,將我驚醒,令我心悸。我一下便意識到這是為聯邦敲響的喪鐘。」在他看來,密蘇里妥協案「只是一個緩刑,而不是一個最終判決」。「一條與一個顯著的道德和政治原則相一致的地理界線,」他斷言道,「一旦被設想出來並且激起眾怒,將永遠不會被抹掉。」他在文末黯然歎息道:「我感到遺憾的是:我現在確定不移地相信,1776年的一代人為了獲得國家的自治和幸福而做出的無用的自我犧牲,要被他們不明智的和卑鄙的子孫丟掉,我唯一的安慰便是我活著時沒有為它而哭泣。」[20]

傑斐遜在文中推卸責任,將過錯歸咎於下一代人,可能看起來有些不夠真誠,但他的預言是正確的。奴隸制確實會分裂聯邦。在憲法裡,奴隸的法律地位介於人和財產之間,因而被排除在政體之外,而奴隸主則擁有可觀的政治權力。只有在這種政治權力開始威脅到聯邦,政治家認為美國自身已經無法繼續維持這種尷尬的平衡時,人們才開始認真考慮廢除這種越發過時的制度。

後來當選美國總統的亞伯拉罕·林肯在1858年指出,「一幢從中間裂開的房子是站立不住的」,美國「政府不能永遠維持半奴隸和半自由的狀態」[21]。這對於21世紀的人來說也許是顯而易見的事實,但在1858年之前,19世紀的美國在大部分的時間裡恰恰維持著這種狀態。在當時,奴隸起義打破了大西洋世界的穩定,奴隸貿易大國英國也開始廢除其加勒比地區殖民地的奴隸制,美國南方為自己「特有制度」的辯護聲卻愈發刺耳,顯然不顧從大西洋世界和美國北方吹來的變革之風。當然,南方並不是沒有注意到這些,只是變得越來越有防禦性。

這種防禦性裡包含了經濟和文化因素。亞歷山大·漢密爾頓制訂了一份旨在將美國各個組成部分結合在一起的經濟綱領,但對各部分之間的要求不僅相互矛盾,甚至互相衝突,因此難以成功實施。關稅徵收正是遇到了這樣的問題,事實上在1828年南卡羅來納州向聯邦政府推行的一項關稅發出質疑時,關稅問題甚至成了焦點。簡單說來,北方希望徵收關稅來保護自己的製造業發展;南方則持相反態度,因為徵收關稅會威脅到歐洲的奴隸生產的商品貿易,尤其是棉花貿易,而這是其經濟基礎中的重要部分。南卡羅來納州威脅要讓這項「可憎的關稅」無效,並且以退出聯邦要挾阻止關稅的實施,這對聯邦權威顯然是一種挑戰,也突顯了各州和聯邦之間仍未解決的關係問題。

時任副總統的約翰·卡爾霍恩(John C. Calhoun)來自南卡羅來納州,根據肯塔基州和弗吉尼亞州決議,他在《南卡羅來納申辯與抗議》(1828年)中陳述了南卡羅來納州的立場以及自己對無效權的理解。他指出南卡羅來納州「永遠不會想要說我們的國家……是一個有著共同利益的偉大整體,各部分都應該熱切促進這些共同利益」,但同時也指出想要避免「探討區域利益,使用區域性話語」是不可能的[22]。在接下來的幾年裡,國會裡的政客辯論關稅細節以及聯邦系統下各州權利的問題時,的確出現了相當多的「區域性話語」。

民主黨總統安德魯·傑克遜來自田納西州,他因支持州權而出名,但事實證明,當州權威脅到聯邦之時,他就改變了立場。1830年的傑斐遜紀念日晚宴上,他在祝酒時有力表達了自己的觀點:「我們的聯邦,必須保存!」這當然不是卡爾霍恩他們想要聽到的,因此他們直接當作了耳邊風。1832年,修改後的關稅法案通過,卡爾霍恩辭去副總統職位,南卡羅來納州則用法令宣佈1828年和1832年的關稅法案無效,並且明確表明如果強迫執行關稅,南卡羅來納州將退出聯邦。

但總統完全不吃這一招。傑克遜在1832年12月直接向南卡羅來納州喊話,提出「一個州假定自己有權力宣佈合眾國的一項法律無效」,在他看來「與聯邦的存在互不相容,與憲法條文明顯矛盾,與聯邦的精神相違,與建立聯邦的所有原則相悖,將會對建立聯邦的偉大目標造成破壞」。傑克遜斷言,任何這種企圖都是「叛國」。他發問:「你們準備好擔起叛國罪了嗎?」[23]1832年的回答是「沒有」——或者更確切地說,是「還沒有」。當時聯邦軍隊駐紮在查爾斯頓,其他南方各州也意識到南卡羅來納州正在逼它們走進險境,於是決定迅速撤開,在這種情況下,答案只可能是否定的。儘管如此,這次的州廢止國會法令運動已經預示了凶兆。脫離、解散聯邦的幽靈一直到1865年都陰魂不散。

南北戰爭的爆發

由於南北內戰於1861年爆發,現在通常將美國國會法令廢止危機之後的時期稱為「戰前」時期。對1830—1860年這段時期的評價主要傾向於分析南北方之間愈發緊張的敵對態勢,然而,強調那些造成南北分離的差異的同時,也就忽略了那些將南北方團結起來的力量。當時的觀察家有時也會這樣,托克維爾就是如此。因此,他在關稅動盪期到達美國,觀察到美國人生活中「兩個彼此相反的趨勢」也就不奇怪了。在托克維爾看來,這兩個趨勢「就像一個河床裡有兩股水流,一股往東流,一股往西流」,而南方尤甚——「在全體美國人中,南方人最需要維持聯邦,因為如果讓南方諸州各自獨立,他們肯定吃虧最大。但對聯邦的團結最有破壞作用的,也正是南方各州」。[24]

然而,首起企圖割裂聯邦團結的事件不是發生在南方,而是發生在新英格蘭。當時正值1812年戰爭(即美國與英國於1812—1815年發生的戰爭)期間,這場戰爭沒有什麼實質性結果,只有《星條旗之歌》作為美國國歌得到永久留傳。新英格蘭的聯邦黨人因為不滿國會提出的徵兵要求,於1814年在康涅狄格州的哈特福德舉行會議,就國會的特權問題進行辯論,最後得出結論,認為各州在極端情況下可以拒絕聽從國會,在最壞的情況下甚至可以脫離聯邦。如果說這是聯邦的雷達上探測到的第一個解體信號,那麼國會法令廢止危機就是第二個信號,而1861年開始南方各州的相繼脫離則可以視為第三個信號,它們共同指向一條既定的路徑。但直到19世紀30年代,這種路徑才真正開始顯現,而即便是在那時,也無人確信那會是美國將要走上的道路。

哈特福德集會在當時是一個不和諧的音符,因為那場戰爭被當時的人們認為是一場振奮民族情感的戰爭,讓美國人緊密團結起來,對抗共同的敵人。但不幸的是,這種團結好景不長。因為1812年的戰爭讓美國人愈發清楚地認識到,美國在西半球佔據主導地位,又有大西洋將歐洲攔在3000英里之外,沒有任何天敵。自此之後,直到2001年的「9·11」恐怖事件之前,都沒有任何外國勢力在美國國土內造成實質性破壞。對於19世紀的美國人而言,他們面臨的唯一危險來源於他們自己。聯邦雖然最終以暴力形式解體,但招致解體的並不是國會法令廢止危機這種大規模的南北對抗,而是源源不斷的局部分歧,因而美國人也一直沒有意識到自己處在什麼特別的危險之中。

1832年,安德魯·傑克遜通過壓制南卡羅來納保住了聯邦,儘管不是所有人都對此心懷感激,這也可謂是他在傑克遜時代裡最重要的一個成就。傑克遜時代一直以來也被稱為「平民時代」(Age of the Common Man),但傑克遜幾乎沒有提高社會和政治流動性,他的統治甚至在那時被認為過於專橫。1833年,作為民主黨反對黨的新黨派輝格黨成立,開啟了美國政治史上的「第二黨系」(Second Party System)時期。該體系不僅在理論上,在實際上也很大程度地起到了統一美國的作用,讓美國人以黨派的名義而非各州或蓄奴的名義團結在一起。不過,這種團結時期也相對短暫(1833—1856年),其不能長久維繫的原因就在於奴隸制。最開始,它通過避開奴隸制問題存活下來,但隨著時間的流逝,避開這個問題變得越來越不可能。

在1830年後那些指引並且影響美國人生活的事件裡,廢奴運動是最為重要的一起事件。最初,廢奴運動並不受歡迎。廢奴主義者被視為激進分子,他們在想要與奴隸制完全撇清關係的北方人看來是一股破壞勢力,在日益致力於保護自己「特別制度」的南方人眼中則是一股危險勢力。但廢奴主義者的原則是在廢奴問題上寧可受人憎惡也不能遭人無視,因此他們一直在堅持吸引美國人關注奴隸制的罪惡。他們的堅持最終得到了回報。

1829年,北卡羅來納一位出身自由的非裔美國人大衛·沃克(David Walker)發表了《對全世界有色公民的呼籲》(Appeal to the Colored Citizens of the World),他在文中向非裔美國人建議道:「如果你開始反抗,要確保反抗有用——不要疏忽大意,他們是不會和你開玩笑的——他們只是想要我們做他們的奴隸,覺得為了讓我們甘於悲慘地成為一名奴隸,殺死我們也無所謂——因此,如果我們想有任何行動,要麼殺死他們,要麼被他們殺死。」1831年1月,倡導廢奴主義的編輯威廉·勞埃德·加裡森(William Lloyd Garrison)發行了第一期《解放者報》(The Liberator),呼籲立即解放奴隸。「我很認真,」加裡森宣佈道,「我不會拐彎抹角——我不會原諒——我不會退縮一寸——我會被聽見。」他也許的確被聽見了。同年8月,弗吉尼亞南安普頓縣一位名叫納特·特納(Nat Turner)的奴隸領導了一場起義,雖然這場起義沒有成功,但也讓大部分南方人感到不安。

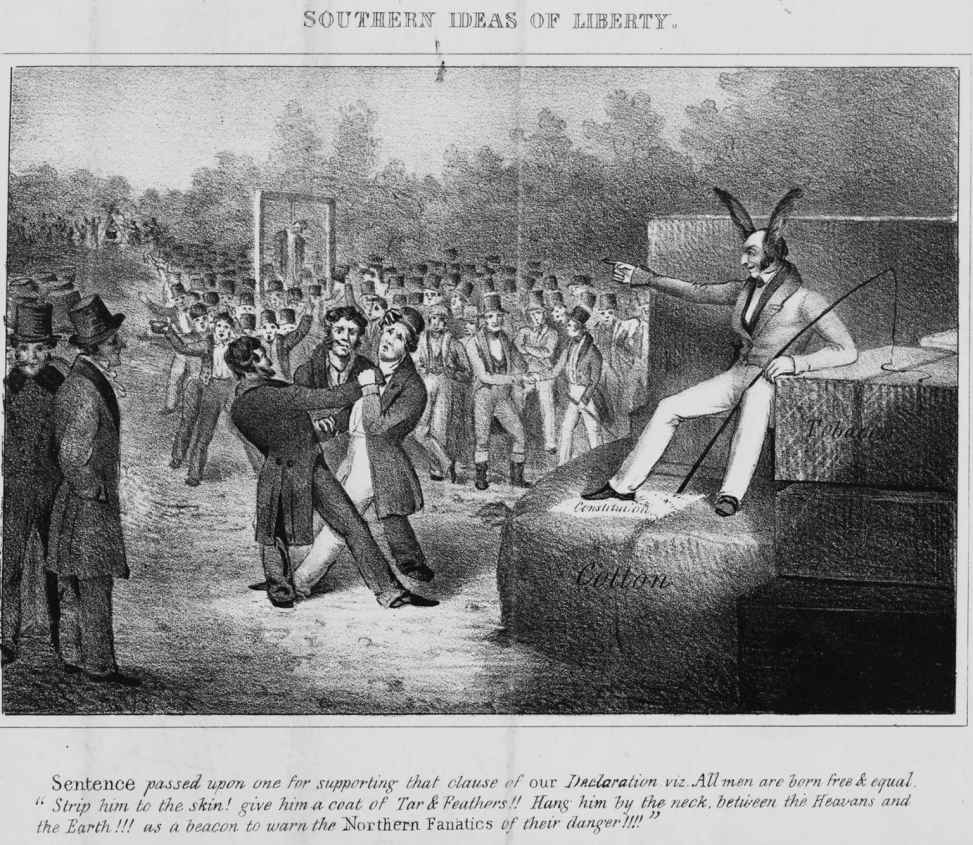

南方人對此主要是予以反駁,完全否認,他們以消極攻擊的態度,一方面試圖將奴隸制推崇為卡爾霍恩所稱的「一件積極的好事」,另一方面又阻止任何人談論奴隸制(見圖26)。這種回應自然使得奴隸製成為人們確實想要談論、記述、評價和批判的話題。1837年,在卡爾霍恩為奴隸制辯護的時候,國會正在對廢奴請願展開辯論。那時候,湧向國會的廢奴請願不計其數。而就在前一年,支持奴隸制的政客們為了減小這些請願的影響,通過了「閉嘴法案」——將這些請願擱置不讀。南方奴隸主和卡爾霍恩顯然沒有預料到這樣做的後果,但可想而知,這樣做反而將蓄奴問題推到了舞台中央。到了19世紀30年代,南方已經落得了一個壞名聲:在這裡,言論自由遭到扼殺,殘忍暴行得到原諒;在這裡,《獨立宣言》裡提出的美國理想不僅遭到否定,還受到嘲諷。

19世紀30年代在很大程度上可以說是為奴隸制激辯的十年。1831年《解放者報》問世,特納領導奴隸起義,1832年加裡森創建新英格蘭反對奴隸制協會,1833年阿瑟(Artur)和劉易斯·塔潘(Lewis Tappan)在紐約創辦美國反對奴隸制協會,這些事件都促使北方人至少開始從道德角度思考蓄奴問題,雖然大多數人還是更樂意從實際角度去思考。有不少北方人同意卡爾霍恩的觀點,也認為廢奴主義者對聯邦造成威脅,如果不加以遏制,美國終將「完全分裂為兩個民族」[25]。不過,戰前時期北方對於南方的敵意和支持並非完全受廢奴主義者主導。北方人知道奴隸制是南方各類問題的根源,它阻礙了南方的物質發展,限制了南方的教育機會,也使得南方失去了對移民的吸引力。因此,南方拖累了白人社會,也拖累了整個美國。

圖26 《南方的自由理念》(波士頓,1835年)。這幅廢奴主義作品表現了19世紀30年代中期南方對於反對奴隸制的人的處置方式。這一時期在佐治亞、路易斯安那和密西西比州都曾對反奴隸制活動分子處以絞刑或給其渾身塗上柏油粘上羽毛。1835年,在國會就「閉嘴法案」展開辯論之前,南方各州就通過了決議,號召鎮壓廢奴主義者組織。在這幅圖中,一個戴著驢耳朵、手執鞭子的法官坐在大捆的棉花和煙草上,腳踩美國憲法,判決絞死一名廢奴主義者。圖像下方的文字寫道:「判決宣佈,他支持《獨立宣言》裡的那句話,即人生來自由平等。把他的衣服扒光!給他渾身塗上柏油粘上羽毛!!把他吊起來,讓他生不如死!!!殺一儆百,讓那些北方狂熱分子知道自己的危險!!!!」由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-92284)。

接下來的幾十年裡,關於奴隸制的辯論越來越少,行動則越來越多,這種轉變並不是因為「閉嘴法案」的頒布,而是隨著美國人口持續增長,技術的發展和市場的開拓也在推動地理擴張。19世紀40年代是美國的大規模西部擴張時期。在這十年裡,「昭昭天命」首次被用於解釋美國人橫跨大陸的征途;也是在這十年裡,美國與墨西哥發生了武裝衝突。正因為此,在這十年裡,第二黨系開始迎來自己的終結。1840年自由黨的成立表明反奴隸制已經成為一股潛在的政治力量。1848年大選中自由之土黨的出現更是進一步助長了反奴隸制政治力量的勢頭。

自由之土黨的出現表明,沿著奴隸制在聯邦內劃下的歧見分界線,政客和其選民已經開始重新結盟。事實證明,區域性分歧足以導致輝格黨解體。最終,新的區域性政黨共和黨出現並於1856年首次參加大選,其競選綱領正是阻止奴隸制繼續向西部擴張。19世紀四五十年代這種政治重組的背後原因是,人們認為南方「奴隸主集團」的政治影響對於美國的自由構成威脅。這些發展相輔相成,使得聯邦面臨的區域間緊張氣氛越發明顯,日益加劇。反對奴隸制的觀點最開始只是被視作一種極端的少數派觀點,現在卻已經漸漸成為主流觀點。

然而對於一些人來說,僅僅廢除奴隸制還不是最終解決辦法。不管是出於盲目的種族主義還是帶著狹隘的憐憫,這些人認為美國的黑人和白人永遠無法和諧共處。1816年成立的美國殖民協會呼籲將自由出身的非裔美國人送回非洲國家。正是出於這種嘗試,1821年建立了利比裡亞,但對此感到不滿的人太多——尤其是非裔美國人自己——因此以失敗告終。不過,美國殖民協會的舉動表明,對於能否建立起一個沒有種族歧視的共和國,甚至連那些心存善意的美國人也感到憂慮不安。而與此同時,共和國的「昭昭天命」(Manifest Destiny)也面臨著潛在的不確定性。

「昭昭天命」從一開始就是個鼓動人心但同時又充滿問題的概念。這個概念由《民主評論》(Democratic Review)的編輯約翰·奧沙利文(John O'Sullivan)於1845年提出,他談到美國從英國手中獲得俄勒岡和加利福尼亞時首次使用了這個概念。奧沙利文抱怨道,之前的殖民國家試圖阻止「我們實現自己的昭昭天命,讓我們無法擴張上帝撥給我們的土地,來保障以每年數百萬的速度增加的人口的自由發展」。奧沙利文的意圖表達得直截了當。美洲在淪為殖民地以前被視作任由歐洲人開發利用的「處女地」,奧沙利文重提這種主張,卻對美洲土著部落的權利置之不理,而這些土著部落在白人西進的過程中被逼到了更西部的地區。昭昭天命根本就不是一個新概念:美國雖然完全忘記了自己的殖民過去,但這段時期其實並沒有走遠。因此,這個詞語引發的聯想還是在這個國家引起了共鳴。

美國人認為自己命中注定要去實現自己的使命,這種念頭也並不新鮮,畢竟托馬斯·潘恩以前就向革命一代提出過他們的事業是「全人類共同的事業」。戰前時期的美國有大量人口湧向新地區,對於這個時期的美國人來說,問題就出在不管從道義上講還是從實際需求上講,這種命運的真實性質都已經與開國元勳們期望的不大一樣。由於美國白人在土著民族和他們自己的民族之間做出了實質性區別,部落權利在這時並未納入權衡機制。而白人移民的權利,尤其是他們能夠在西部建起何種社群,對整個民族產生什麼影響,自然在考量之中。

從完全實際的角度講,整個問題實質上就是國會內部的權力均勢問題,以及密蘇里妥協案後保持參議院中自由州和蓄奴州代表人數平衡的問題。儘管奧沙利文曾經斷言奴隸制和美國的擴張「毫無關係」,但越來越多的北方人認為兩者之間關係密切。他們相信南方正在積極尋求擴大自己的「特別制度」以獲取更多政治權力,並且在此過程中破壞非蓄奴州的完整性,抑制非蓄奴州的機會。這也不僅僅是一小部分激進廢奴主義者的信口雌黃。至少從集團勢力上來說,認為奴隸主集團有可能陰謀操控整個國家的想法也有一定的根據。但是像卡爾霍恩這樣坦率地為奴隸制辯護的人其實是沒有什麼陰謀的。如果說奴隸制是美國南方白人不想提及的話題,這也是一個他們幾乎無法守住的秘密。

事實上,從美國建國之初,南方就比北方掌握了更多的權力。1789—1824年,除了約翰·亞當斯擔任總統期間之外,美國政壇都掌握在弗吉尼亞人手中,1824年來自北方的約翰·昆西·亞當斯執政,但很快又在1828年由南方人傑克遜接過大權。美國參議院一直以來都是通過計算自由民的人數來確定各州參議員代表人數。但在1787年,美國南方與東北方在美國制憲會議中達成3/5妥協,將奴隸的實際人口乘以3/5,以作為稅收分配與美國眾議院成員分配的代表性用途,南方也因而在國家事務中佔據了更重要的代表性地位。由於各州之間的參議員代表人數差異甚遠,直到1850年加利福尼亞以自由州身份加入聯邦之前,都只有一位北方參議員能夠與南方參議員一道就南方的提案進行投票表決。簡言之,反對南方的北方人有大量材料可用來製造南方主導論的輿論,但是這種對立的真實原因只能是奴隸制。

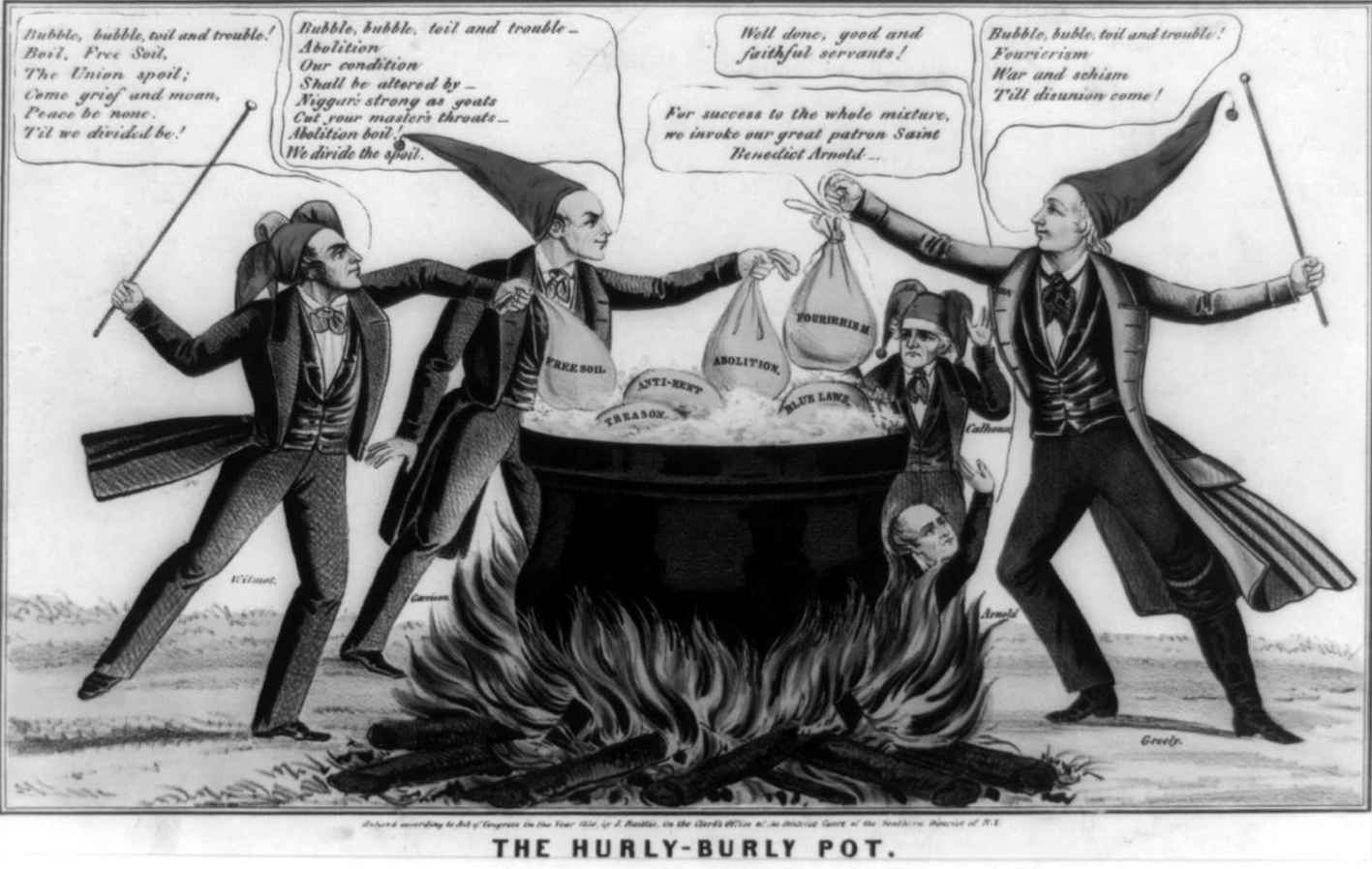

奴隸制是處於美國昭昭天命核心的道德問題,但並不是所有人都這麼認為;事實上,大多數人都不這麼認為。不過,隨著美國擴張而形成的強權政治裡,有許多政治上的廢奴主義者,他們的道德指南針雖然沒有指向遭受悲慘奴役的非裔美國人,但也還是希望這個國家能夠建立在民主黨口號中所說的「自由之土、自主勞務、自由之士」的基礎上。與此同時,大多數人也仍然希望國家統一。如今,人們往往將1820年密蘇里妥協案到1860—1861年南方各州脫離聯邦期間發生的主要政治事件看作是一系列走向解體的多米諾事件。然而,從當時的角度來看,聯邦解體雖然確實是公認的危險,但也不是區域間分歧的必然後果。1850年,正如當時這幅圖中所示(見圖27),美國人覺得自己的聯盟相當安全,甚至會去嘲笑那些反對聯盟的個體和勢力。

圖27 《喧囂的鍋》(紐約,詹姆斯·巴耶,1850年)。這幅1850年的政治諷刺漫畫表現了廢奴主義者、自由之土和地方利益是聯邦面臨的危險。畫中的代表人物包括,從左起:自由之土黨人政客大衛·威爾莫特(他於1846年提議在從墨西哥戰爭中獲得的土地上全面禁止奴隸制,雖然眾議院兩次通過了「威爾莫特但書」,但每次都被參議院否決。儘管如此,這一事件還是促使那些地區對於奴隸制問題的看法兩極分化),倡導廢奴主義的編輯威廉·勞埃德·加裡森,約翰·卡爾霍恩,以及《紐約論壇報》的激進編輯霍勒斯·格裡利。火中的人是臭名昭著的革命叛徒貝內迪克特·阿諾德。除阿諾德之外的其他人都穿著小丑服或戴著滑稽帽,而三位主要人物(加裡森、威爾莫特和格裡利)代表著《麥克白》裡的巫婆,正往大鍋裡添加各種社會、政治之惡:「自由之土」、「廢奴運動」和「傅立葉主義」(格裡利是烏托邦社會家夏爾·傅立葉的著名支持者)被加到鍋裡已有的「叛國」、「抗租」和「藍法」(安息日對某些活動,尤其是商業活動的限制,通常與清教徒有關)中。威爾莫特的對話框裡寫道:「泡沫,泡沫,麻煩與勞作!/沸騰吧,自由之土,/將聯邦破壞;/來吧悲傷與抱怨,/和平將無存。/直到我們分離。」加裡森說的是:「泡沫,泡沫,麻煩與勞作!/廢奴主義/我們的條件/將被改變/黑人壯如山羊/割開你主人的咽喉/廢奴主義在沸騰!/我們分頭破壞。」格裡利說的是:「泡沫,泡沫,麻煩與勞作!/傅立葉主義/戰爭和分裂/直到聯邦解體!」微型的卡爾霍恩宣佈著「為了整鍋大雜燴的成功,我們喚來了偉大愛國者聖貝內迪克特·阿諾德。」阿諾德則補充道:「幹得好,善良而忠貞的僕人們!」由美國國會圖書館印刷品與照片部友情提供(LC-USZ62-11138)。

那時,北方人早已習慣了南方人在國會裡的誇大言辭,可能也不願當真。而南方人則覺得在這個自己花了很多精力創造的聯盟裡相當安全,他們相信這個聯盟非常依賴於他們的農業產出。正如支持奴隸制的發言人、南卡羅來納州前州長詹姆斯·亨利·哈蒙德(James Henry Hammond)指出的,聯盟「不敢向棉花開戰,全世界也沒有哪個國家膽敢向棉花開戰,棉花就是國王」[26]。哈蒙德所言非虛,北方既不會向棉花開戰,也不會向生產棉花的地區開戰。例如,為解決墨西哥戰爭(1846—1848年)中美國獲得土地應該成為自由州還是蓄奴州這個問題,美國國會通過了《1850年妥協案》。但他們在1850年的這種妥協態度並不是因為棉花,而是因為他們認為妥協能像過去一樣讓聯盟在未來得到鞏固。在這方面,《1850年妥協案》這種平息了當時日益增長的緊張局勢的政治解決辦法,似乎不過是想要擴張「自由之土」的北方和想要擴張奴隸制的南方之間一系列妥協措施中的又一次新措施。但事實上,這是最後一次妥協了。

《1850年妥協案》同意由新地區的居民自行決定本州為蓄奴州或自由州,又稱蓄奴自決權。這個決定在理念上是以民主為原則的,但實踐證明並非如此。蓄奴自決權並沒有阻止地方主義的漲潮,反而突顯了南北方在奴隸制是否向西進一步擴張的問題上日益增長的分歧。1854年,為治理西部兩個新州而制定的《堪薩斯—內布拉斯加法案》也將蓄奴自決權納入法案,此時,堪薩斯州奴隸制的支持者和反對者之間爆發暴力衝突。國會甚至還沒來得及就這份法案展開辯論,北方已經開始普遍出現反對情緒,反對這種「惡劣的圖謀,想要把來自舊世界的移民和我們自己國家裡的自由勞動者從一片廣闊的空置土地上趕走,將這片土地轉變為一個居住著奴隸主和奴隸的專制的悲慘地區」的法案[27]。

當時,許多北方人都懷疑奴隸制正在漸漸獲得法律支撐。沒過幾年,這種疑慮就得到了證實:聯邦最高法院在一次里程碑式的判決中作出對奴隸制有利的裁決,有力地支持了蓄奴自決權。斯科特訴桑福德案的起訴人是密蘇里的一個奴隸,他以自己大部分時間裡都生活在「自由州」為由提起訴訟,要求獲得自由。在1857年,當時的大法官羅傑·托尼(Roger B. Taney)駁回了斯科特的訴訟要求,主要有兩方面原因:第一,斯科特是奴隸身份,不是公民;第二,根據憲法修正案第五條,未經正當的法律程序,國會無權剝奪任何公民的財產。任何試圖否認奴隸主有隨意處置自己財產的權利的立法都是違憲的,例如密蘇里妥協案。托尼將開國元勳的含糊其辭解釋為針對黑人的言論,指出在建國之時,非裔美國人一直「被視為低人一等的存在,不管是在社會關係還是政治關係上都完全不適合與白人種族有任何聯繫,他們實在太過低賤,以至於他們的權利根本不配贏得白人的尊重」。[28]

如果奴隸不是人,而是財產,那麼至少從理論上說,所有州都應當實行奴隸制。1850年妥協案和《堪薩斯—內布拉斯加法案》中對蓄奴自決權的主要闡述者斯蒂芬·道格拉斯(Stephen A. Douglas)並不認為這個理論有必要廣泛應用,他提出這個理論只是為了解決地區性分歧。然而在他與其政治對手亞伯拉罕·林肯於1858年就此展開辯論之前,地方主義已經成了美國政治機器的驅動引擎。在所有立法當中,《堪薩斯—內布拉斯加法案》可能是最具影響力的,它破壞了民主黨的團結,有力地推動了初生黨派共和黨的發展,而共和黨在1860年大選中的勝利更是推動了南方各州脫離聯邦。第二年,用林肯的話說,「戰爭來了」。內戰臨近結束的時候,林肯曾經總結指出南北雙方對這次戰爭都有責任。「雙方都不贊成戰爭,」他說,「但是一方寧可發起戰爭也不願讓國家存活,另一方則是寧可接受戰爭也不願讓國家滅亡。」[29]

南方與北方從1861年開始發生的衝突最終表明:在美國建國這齣劇目中,不管是獨立戰爭還是憲法修正,都還不是最終一幕。美國的故事不是一出簡單的兩幕戲劇,它有著成千上萬的演員,而這些演員中又有太多奴隸。到了19世紀中期,奴隸制對於南方來說已經遠遠不只是一種勞動制度,它定義了南方白人的生活方式。用哈蒙德的話說,奴隸制是「南方政治、社會體制實現和諧」的基礎。然而,即便奴隸制有法律保障,南方奴隸主也開始認為這種和諧正在遭到威脅,這個國家的廢奴主義情緒在批判奴隸制,而其政治發展更是在威脅、遏制——儘管事實上並沒有——奴隸制的擴張。1852年哈麗雅特·比徹·斯托(Harriet Beecher Stowe)出版著名廢奴主義論辯《湯姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin),促進了廢奴主義文化的發展,也讓奴隸主們發覺這種文化越來越不利於保留傳統奴隸制。1859年,激進派廢奴主義者約翰·布朗(John Brown)領導突襲了弗吉尼亞州哈珀斯費裡的聯邦軍火庫,但由於計劃不周而以失敗告終,他自己也因此被絞死。而在這之前,許多南方人就已經得出結論,認為不管現實證據看起來對他們多麼有利,他們的「特別制度」已經處於真正的危險之中。

從某種程度上說,他們沒有想錯:奴隸制對於北方來說也不僅僅是一種勞動制度。對於廢奴主義者而言,奴隸制是一種侮辱。對於其他人而言,奴隸制是一種過時的封建制度,在這個新共和國裡非但沒有容身之地,還阻礙了共和國的成長和發展。對於另外一些人而言,奴隸制是該地區自由白人社會經濟發展的障礙。正如愛默生所說,奴隸制「沒有學識,沒有改良;它不愛火車的汽笛;它不愛報紙、郵包、學院、書籍或者牧師」,它缺乏一切美國自從獨立革命以來認為對個人發展、經濟拓展和國家穩定至關重要的元素。愛默生總結指出,在奴隸社會裡,「一切都在走向腐朽」[30]。

1860年亞伯拉罕·林肯和共和黨贏得大選之前,南方和北方已經不僅是矛盾重重,還對革命傳承形成了幾乎互不相容的理解。《獨立宣言》和美國憲法都清楚地表述了這種傳承。單說北方與前者保持一致而南方與後者保持一致,可能有些過分簡單化,但憲法的保障的確讓奴隸制和州權在南方人心中有了更重要的意義,而《獨立宣言》裡追求平等的理念對北方人來說則更為重要。

林肯認為《獨立宣言》是一份積極的文件,能夠為包容性美國民族主義的形成指引方向。「我們現在是一個強大的國家,」他在1858年這樣宣佈,但他也意識到民族關係在這個移民國家裡並沒有表現得多麼顯著。林肯清楚地知道,許多美國人都沒法「靠血統」與美國的過去產生聯繫,但他主張認為這些人可以通過《獨立宣言》來建立美國的民族主義,他們「有權聲稱擁有這種民族主義」,就像「寫下《獨立宣言》的」那些人「身上的血肉一樣」。在林肯看來,《獨立宣言》的道德情操正是將美國維繫在一起的「電線」。[31]然而,南方白人也聲稱《獨立宣言》中指出了「不管什麼時候,當任何形式的政府開始破壞」被統治者的權利,「人民就有權改變或廢除這個政府」。

《獨立宣言》為北方人提供了實現聯邦的基礎,也為南方人脫離聯邦確立了依據。在林肯執政期間,聯邦遭遇瞭解體,因而,林肯也面臨著一個主要的任務:必須要否定各州擁有脫離聯邦的權利,要證明18世紀的獨立革命建立起的是一個單一國家,同時也要證明《獨立宣言》事實上並不是為未來可能發生的國家分裂而制定的指南。然而,隨著戰爭的推進,林肯意識到要想這麼做,就必須完成開國元勳們未竟的事業:他必須解決各州脫離聯邦和南北內戰的根源問題——廢除奴隸制。如果聯邦在軍事上能夠取勝,那麼他們想要長久維持聯邦的存在,接下來唯一要做的就是廢除奴隸制。林肯知道,只有廢除了奴隸制,美國人才有希望實現他們的昭昭天命,成為「地球上最後一絲最美好的希望」。

註釋:

[1]Gouverneur Morris to the Federal Convention, July 5, 1787, in Max Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, Vol. I (New Haven, CT: Yale University Press, 1911) 531.

[2]Alexander Hamilton, Federalist No. 6, 「Concerning Dangers from Dissensions between the States, 」and Federalist No. 9, 「The Union as a Safeguard against Domestic Faction and Insurrection, 」both published in the Independent Journal.The Federalist Papers can be accessed through the Library of Congress, available at: https://thomas.loc.gov/home/histdox/fedpapers.html (January 18, 2010).

[3]James Madison, Federalist No. 10, 「The Same Subject Continued: The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection, 」first published in the New York Packet, Friday, November 23, 1787.

[4]The sixteen「Anti-Federalist」papers were not titled; they appeared in the New York Journal between October 1787 and April 1788, over a variety of pseudonyms, including「Brutus, 」chosen for the allusion to Caesar's assassin.The author was most likely Richard Yates, a New York judge and delegate to the Federal Convention. This quotation is from the second essay, which appeared at the start of November 1787.

[5]James Wilson in The Debates in the Convention of the State of Pennsylvania, on the Adoption of the Federal Constitution, [Elliot's Debates, Volume 2] 526-527, available at: https://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?hlaw:1:./temp/~ ammemV2sd (January 20, 2010).

[6]James Madison, Federalist N. 48, 「These Departments Should Not Be So Far Separated as to Have No Constitutional Control over Each Other, 」first published in the New York Packet, Friday, February 1, 1788.

[7]Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. Phillips Bradley, 2 Vols. (New York: Vintage Books, 1945), Vol. 2, Book II, V: 114-115, 118.

[8]The Rules and By-laws of the Charlestown Library Society (1762), available at: https://nationalhumanitiescenter.org/pds/becomingamer/ideas/text4/charlestownlibrary.pdf (January 20, 2010).

[9]Sydney Smith quoted in Alan Bell, Sydney Smith: A Biography (New York:Oxford University Press, 1982) 120; Ralph Waldo Emerson, 「The American Scholar」(1837), available at: https://www.emersoncentral.com/amscholar.htm(January, 20, 2010); Margaret Fuller, 「Things and Thoughts in Europe, 」New York(Daily) Tribune, January 1, 1848.

[10]Jefferson to Madison, Papers of Thomas Jefferson, The Papers of Thomas Jefferson, ed. Julian P. Boyd (Princeton, 1950-) 12: 442; to Washington, The Writings of Thomas Jefferson, Memorial Edition, 20 Vols. (Washington, 1903-1904) 6: 277.

[11]George Washington to Patrick Henry, October 9, 1795.

[12]Jefferson and Hamilton quoted in Noble E. Cunningham, Jefferson vs. Hamilton:Confrontations That Shaped a Nation (London: Palgrave Macmillan, 2000) 102-103.

[13]Washington's Farewell Address (1796) is provided online via the U.S. Congress, available at: https://www.access.gpo.gov/congress/senate/farewell/sd106-121.pdf(January 21, 2010).

[14]Philip L. Barbour (ed.), The Complete Works of Captain John Smith, 1580-1631, 3 Vols. (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1986) III, 274-275;Gouverneur Morris, speaking to the Federal Convention, July 5, 1787, in Max Farrand, The Records of the Federal Convention of 1787, 4 Vols. (New Haven, CT: Yale University Press, 1911) Vol. I, 529-531.

[15]Tocqueville, Democracy in America, Vol. I, 401-402.

[16]William Wells Brown, Narrative of William W. Brown, A Fugitive Slave (Boston:Anti-Slavery Society, 1847), 41-43.

[17]For example, Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).

[18]Thomas P. Kettell, On Southern Wealth and Northern Profits(1860).

[19]Ralph Waldo Emerson, Address Delivered in Concord on the Anniversary of the Emancipation of the Negroes in the British West Indies, August 1, 1844, in Edward Waldo Emerson (ed.), The Complete Works of Ralph Waldo Emerson(Boston: Houghton Mifflin, 1911) II, 125-126

[20]Thomas Jefferson to John Holmes, April 22, 1820.

[21]Abraham Lincoln, 「Speech at Springfield, Illinois, 」June 16, 1858, in Basler (ed.), Collected Works ofAbraham Lincoln, II, 461.

[22]John C. Calhoun, Exposition and Protest, in W. Edwin Hemphill, Robert L. Meriwether, and Clyde Wilson (eds.), The Papers of John C. Calhoun 27 Vols. (Columbia: University of South Carolina Press, 1959-2001) Vol. 10, 1825-1829, 447.

[23]President Jackson's Proclamation to the People of South Carolina of December 10, 1832 can be accessed online at: https://www.yale.edu/lawweb/avalon/presiden/proclamations/jack01.htm (January 26, 2010).

[24]24 Tocqueville, Democracy in America, Vol. I, 418, 420-421.

[25]Papers of John C Calhoun, Vol. XIII (1980) 394-395.

[26]James Henry Hammond, Selections from the Letters and Speeches of the Hon. James H. Hammond, of South Carolina (New York: John F. Trow & Co., 1866) 311-322.

[27]「Appeal of the Independent Democrats in Congress to the People of the United States, 」Congressional Globe, 33rd Cong., 1st Session, 281-282.

[28]Dred Scott v. Sandford (60 U.S. 393 (1856)) can be accessed online at: https://supreme.lp.findlaw.com/supreme court/landmark/dredscott.html (January 25, 2010).

[29]Abraham Lincoln, 「Second Inaugural Address, 」in Basler, Collected Works, VIII, 332.

[30]Emerson, Address Delivered in Concord on the Anniversary of the Emancipation of the Negroes in the British West Indies.

[31]31 Abraham Lincoln, 「Speech at Chicago, Illinois, 」July 10, 1858, in Basler, Collected Works, II, 484-500.