「奧地利是歐洲的窩囊廢,」有份維也納報紙於一九一三年二月如此嘲笑道,「沒人喜歡我們,只要有災難,我們都躲不過。」只有「歐洲病夫」——剛被飢餓的新強權奪走位於北非和巴爾幹半島之省份的衰老奧斯曼帝國——能和奧地利爭奪「世上最大窩囊廢」這個頭銜。[1]事實上,哈布斯堡王朝和奧斯曼人正在比賽誰先沉淪到最底下,把歐洲病夫的頭銜搶到手上。何謂歐洲病夫?最有可能在世人有生之年衰亡的大國是也。

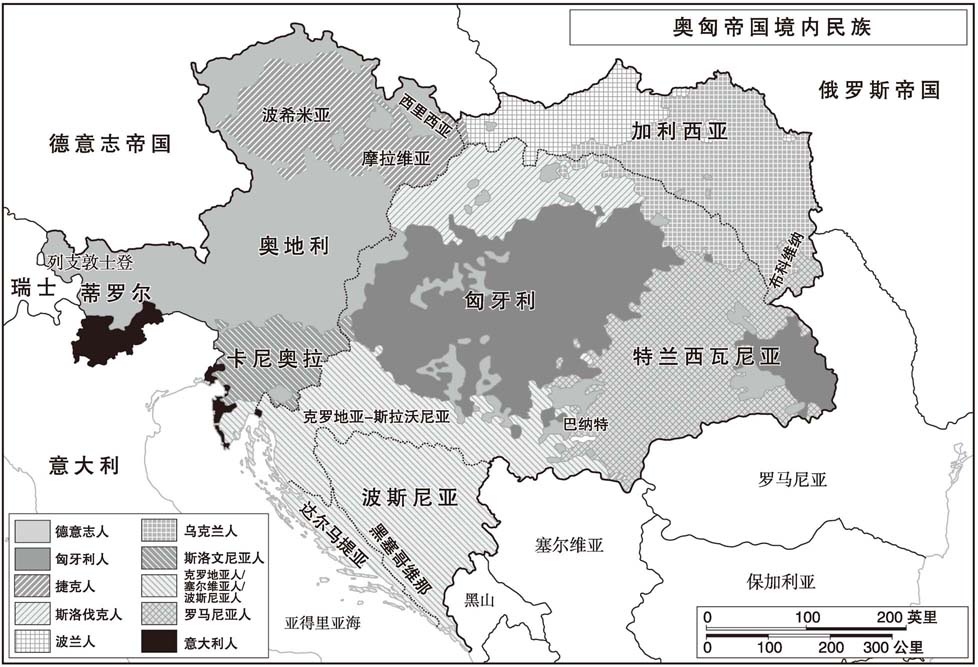

奧地利的積弱不振,肇因於其境內齟齬不斷且對統治當局心懷不滿的諸民族。「奧地利」一詞意味著清一色的德意志民族,但這個遼闊的帝國,其領土遠非只有以維也納、格拉茨(Graz)、薩爾茨堡、因斯布魯克(Innsbruck)的說德語的核心地區。一九一三年,奧地利是歐洲第二大國(僅次於俄國),歐洲第三人口大國(次於俄國和德國)。但五千兩百萬奧地利人中,只有一千兩百萬是德意志人,問題就出在這裡。一九一三年,奧地利的最大族群是斯拉夫人。這個西起瑞士邊界、東抵俄國邊界的君主國,有八百五十萬捷克人和斯洛伐克人、五百五十萬克羅地亞人和塞爾維亞人、五百萬波蘭人、四百萬烏克蘭人、一百三十萬斯洛文尼亞人,斯拉夫人占奧地利人口五成;此外還有人數幾乎和德意志人相當的匈牙利人(一千萬),佔人口一成九。

這些匈牙利人九世紀就從中亞移居至此,說著獨特語言馬扎爾語,孤處於與己大不相同的諸民族之間。他們始終沒有安全感,擔心遭德意志人支配或遭斯拉夫人吞沒。這使匈牙利人產生霸道心態,決意把週遭的人全「馬扎爾化」,以壯大他們的小族群,消弭族群競爭。首當其衝者是奧地利的羅馬尼亞人。他們有三百多萬人(占帝國人口的百分之六),與匈牙利人一起居住於喀爾巴阡山盆地,匈牙利人不斷逼他們放棄自己的語言和文化,改說馬扎爾語。

弗朗茨·約瑟夫一世漫步於霍夫堡宮中

維也納若有強有力的領導階層且行事公正,或許能緩和這些問題,但弗朗茨·約瑟夫皇帝始終予人軟弱、敷衍的印象。他唯一一次御駕親征,是一八五九年攻打法國人,戰敗收場,然後,在下一場戰爭,一八六六年的普法戰爭,他把兵權交給一位看起來能征善戰結果是個庸才的將領,於是再敗。這使弗朗茨·約瑟夫變得悲觀,失去自信。他不想聽不中聽的話,不想讓需要做出棘手抉擇的問題纏身,於是一八六六年後他身邊全是一些受他信任的唯唯諾諾之徒和愚忠之人,例如效力他已久的朋友暨參謀總長弗裡德裡希·貝克(Friedrich Beck)將軍。這群人執行皇帝唯一不變的政策,即推遲問題,但絕不解決問題。誠如溫斯頓·丘吉爾所說,他們是「奇怪的一個小集團,古代的一幫倖存者,具有明顯的維多利亞時代人作風,堅貞不移」,但與時代脫節得可悲。[2]為防哪個人試圖與現代搭上線,弗朗茨·約瑟夫不給他們有此機會:他要維也納與布達佩斯的哈布斯堡王廷施行歐洲最嚴格死板的禮儀,任何人都沒有機會向皇帝進言,除非皇帝先找那人談話。「那就像沒有音樂的音樂喜劇,」有位美國旅人論道。[3]

一八五九年對法之戰和一八六六年對普魯士之戰,改變了哈布斯堡君主國的地位。在那之前,它是個不折不扣的強國,與英格蘭、法國、俄國並列四強,比普魯士或意大利還要強大。但在這兩場戰爭中,奧地利將領白白浪費掉機會,仗仗皆輸。自此,這個君主國雖不至於成為世人的笑柄,卻也相去不遠。

一八五九年的戰敗,激勵維也納深刻自省弊病。弗朗茨·約瑟夫的信心動搖。他首度同意成立議會,即一八六年的帝國議會,然後拿不定該採取哪種政體。在一八六年代,奧地利開始認真處理民族主義問題(該給國內的非德裔民族多大的權力和多大程度的代議民主),而直到一九一八年底,奧國才擺脫這問題的纏擾。其處理方法之一,乃是「集權」,即由首都將帝國權力一把抓,並透過一高壓的說德語的行政系統在各省貫徹帝國權力。另一個方法是建立「聯邦」,即放寬皇帝和首都官員對地方的控制,讓各省以本地人、本地語言管理自己。在一八六年代,這大體上意味著不只透過貴族——即這一君主國的「百戶」,例如奧地利的溫迪施格雷茨(Windischgratz)氏族、匈牙利的埃斯特哈吉家族(Esterhazys)、波希米亞的施瓦岑貝格家族(Schwarzenbergs)——來治理,還透過地方議會和各地的民族社團(包括波希米亞與摩拉維亞的捷克人、匈牙利的馬扎爾人、薩格勒布的克羅地亞人、加利西亞的波蘭人、的裡雅斯特的意大利人、盧布爾雅那的斯洛文尼亞人)來治理。

多年來,皇帝和其統治集團在聯邦、集權兩種方法之間焦慮不安地擺盪,忽而此法,忽而彼法,但不管是哪種方法,都未能奏效。集權之路引發非德意志民族的眾怒。在工業化、自由主義發端的近代,要透過貴族施行聯邦制,已走不通,而若要透過「青年捷克黨」(Young Czechs)之類的中產階級民族社團來施行聯邦制,必然導致地方脫離自立和解體。在奧匈帝國的十七個主要地區中,只有六個地區由單一民族組成;其他地區都是潛伏著民族衝突的火藥庫,例如波希米亞境內,捷克人和德意志人為語言、就業、地位的問題在城鎮、鄉村互鬥。[4]弗朗茨·約瑟夫三十歲時(他活到八十六歲且至死才退位),奧地利就已無法運作,已如同一隻太胖、太笨重而飛不起來且行動太遲緩、太無自衛能力而無法在地面存活的渡渡鳥。

一八六年代的普魯士首相奧托·馮·俾斯麥,立即注意到這點。自一八五年代俾斯麥說「中歐不再容許兩強並立」之時起,他就看奧地利很不順眼。一八六六年他把矛頭對準弗朗茨·約瑟夫,要求自拿破侖戰爭結束起即由維也納寬鬆領導的德意志諸邦改奉普魯士為主子。弗朗茨·約瑟夫以其一貫亂無章法的作風,權衡妥協開戰的利弊得失,最後決定開戰以「保住奧地利的顏面」。他不夠深謀遠慮,總是為虛無縹緲的「面子」而戰,而非為具體可見的利益而戰——一九一四年時他又這麼幹。一八五九、一八六六年時,一如一九一四年時,若以戰爭之外的手段來保住顏面,會遠更符合帝國的利益,將既能保住奧地利的大國身份,同時又能免除兩個歷來交好之國的毀滅性衝突。

毛奇將軍的普魯士陸軍,一八六六年六月以迅雷不及掩耳之勢入侵奧地利,在幾次交手中連連擊敗奧地利陸軍,並於七月三日在波希米亞易北河邊的柯尼希格雷茨要塞,打出最輝煌的戰果。普軍挺進波希米亞時,一支意大利軍隊入侵威尼西亞,拿下該省,兵威逼近的裡雅斯特。奧地利輸得一塌糊塗:開戰前,奧國外交官未能以讓步打消普魯士或意大利的進攻;開戰後,奧國將領未能抓住良機打贏兩戰線。

拿破侖戰爭期間,奧地利軍隊是反拿破侖陣營的中流砥柱,但一八六六年竟如此落敗,其震撼無疑如石破天驚。羅馬教廷外長聽到普軍在柯尼希格雷茨大勝、奧軍潰敗的消息,驚訝地說道:「世界垮了。」此後的政局發展更令人震驚。英國保守黨領袖本傑明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli),一八七一年二月向下議院議員演說時,說出了歐洲其他地區人民的心聲,判定俾斯麥將把三十六個德意志邦國一統於普魯士統治之下,「徹底打破了均勢」,並說此舉如同一場「德意志革命」,其政治意義比前一個世紀的法國大革命還要重大。拿破侖戰爭結束時,成立了由奧地利領導的德意志邦聯,以免德意志民族的財富、工業、劇增的人口被單一強權所把持。隨著那些資源突然落入普魯士之手,歐陸的均勢徹底翻轉。一個以柏林為中心且雄心勃勃的新強權,一統了俄國與法國之間原本小國林立、四分五裂的局面,且決意大展身手,讓世人刮目相看。[5]

奧地利比歐洲其他任何強權更努力解決一八七一年德意志革命帶來的衝擊。「沒有哪個外交傳統未遭掃除,」迪斯累利於普魯士打贏普法戰爭後嚴正表示,「新的世局,新的勢力,新且未知的東西,有待處理的危險。」但新世局不利於奧地利。隨著其他強權認知到奧地利在柯尼希格雷茨的戰敗和其不知為何未能插手普法戰爭藉以收復一八六六年失土一事所代表的意義,維也納在國際上長久享有的尊重漸漸消失。有位奧地利將領低聲說,「我們已淪落到和土耳其同級」,證實了哈布斯堡帝國和奧斯曼帝國是一對歐洲病夫。[6]

法國大使館在評估過一八七八年奧匈帝國的情況後,推斷只有維也納、格拉茨兩地周邊的地區仍屬「可靠的德意志人地區」。其他地方全都受到其他民族的包圍——匈牙利為馬扎爾人所包圍,的裡雅斯特為意大利人所包圍,克羅地亞和達爾馬提亞為克羅地亞人所包圍,卡林西亞(Carinthia)和卡尼奧拉(Carniola)為斯洛文尼亞人所包圍,波希米亞和摩拉維亞為捷克人所包圍,加利西亞和布科維納為波蘭人、烏克蘭人、羅馬尼亞人所包圍。法國人論道,在「由諸民族像鑲嵌畫拼接成」的奧匈帝國裡,猶太人脫穎而出,成為「奧地利境內唯一可靠的族群」。在俄國,猶太人受到嚴重歧視和集體迫害,而在奧地利,猶太人則受到較大的包容,是奧匈帝國裡少數幾個積極支持哈布斯堡家族的族群之一。法國大使館於一八七八年記載道:「他們的人口在東方成長的速度,遠大於其在總人口所佔比例下應有的速度,且透過放高利貸掠奪廣大農民;在城市,他們控制報業、需要專門知識的行業、銀行。」猶太人在鄉村放款和在城裡經商有成,在奧地利境內激起俄國式反猶浪潮,但還未滿五十歲的奧匈皇帝並不怎麼把他最忠貞的子民受到的攻擊放在心上。法國人寫道:「他有同情心且很受喜愛,為人卻乏善可陳;他沒有中心思想,在不同制度間擺盪;他沒有真正的朋友或心腹;他什麼人都不信任,也未得到誰的信任,甚至連他自己都懷疑。」[7]

這一對弗朗茨·約瑟夫的扼要陳述非常貼切,而一八六六年戰敗後,他未思索太久,就決定了一個解決德國、意大利統一所帶來之危機的辦法。軍事上,他師法普魯士(但只及於皮毛)。一八六六年戰敗的奧地利陸軍,原靠貴族軍官和長期服役的農民兵打仗,因而,一開始打了幾次敗仗後,奧地利軍隊就陷入沒有受過訓練之後備士兵或軍官可用的困境。奧匈皇帝的新陸軍部長弗朗茨·庫恩(Franz Kuhn)將軍,施行義務役制度,要奧匈帝國所有男子都得當三年兵,且用考試遴選軍官。不到五年,這一君主國的軍事貴族即大部分離開軍隊,且一去不復返,以抗議庫恩取消他們原有的特權(主要是不必接受考試或其他任何「能力評定」的特權)。若非一八五九、一八六六年的慘敗令弗朗茨·約瑟夫顏面盡失,這個自命不凡且因循舊制的皇帝絕不會同意這樣的改革。不幸的是,不到五年,大部分最優秀的中層軍官也離開軍隊,因為一八七年代是鍍金時代(Gilded Age),最有能力的人都會離開苦哈哈的軍隊,到金融界找發財機會。哈布斯堡王朝的軍官圈子,漸漸走上它一九一四年時將呈現的面貌:只有窮苦的中下階層子弟報考軍官。他們的父親看上一流軍事院校——例如維也納的工學院(Technical Academy)或位於維也納新城的軍校——所提供的免費教育機會,於是把兒子送去從軍。[8]

從組織上講,一八六六年後的哈布斯堡陸軍實行類似普魯士的軍區制。整個君主國,從西邊的因斯布魯克到東邊的倫貝格(烏克蘭語稱利沃夫/Lviv),從北邊的布拉格到南邊的拉古薩(Ragusa,杜布羅夫尼克),劃分為十五個軍區,每個兵團均從本地徵得其四個營的兵員,併入最近的軍。這套制度極為合理,但奧地利此前從未想過施行,因為在民族主義時代,奧地利當局認為跨國性民族不可靠。若讓他們留在本籍所在地區,他們可能與心有不滿的當地人勾搭在一起,把槍口轉向皇帝,因此,一八六六年戰敗之前,奧地利團每三年就在君主國各地搬風換位——捷克人到布達佩斯,匈牙利人到布拉格,克羅地亞人到威尼斯,德意志人到克拉科夫,烏克蘭人到維也納,諸如此類。這一「不駐在本籍」的做法,在承平時期是作為反革命措施施行,但在戰時那使奧地利的軍隊動員變複雜,因而一八八年代時已大部分廢除。但這一新的軍區制度並非全無問題。有位奧地利將領於一九一四年二月寫信給另一位將領:「請用腦筋較靈光的參謀換掉我那批參謀。」對方回道:「不行,將就著用你那批較不聰明的人。」這位將領希望找德意志人組成他的參謀班子,卻奉命拿塞爾維亞人湊合著用。[9]

從戰術上看,哈布斯堡陸軍也試圖效仿普魯士。奧地利的規劃人員揚棄突擊戰術(一八六六年被普魯士火力撕碎的連縱隊密集隊形衝鋒戰術),換成普魯士的火力戰術。一八七五年受邀至特魯特諾夫(Trautenau)古戰場參觀奧地利軍事演習的一位法國軍官報告道,奧地利教官以如下講話為演習開場:「大家都知道一八六六年在此發生的事;我們的任務乃是清除並永遠忘掉讓我們流了那麼多血卻只得到些許成就的那些觀點和戰術。我們用散開的單位,速射的火力,取代那些老辦法。」[10]

這個新戰法無懈可擊,但卻從未真正施行。哈布斯堡王朝在取得最新科技和訓練出能有效使用最新科技且足敷需求的人員上,總是慢半拍。如果未大量徵募兵員,且訓練他們估算射程、瞄準射擊,士兵就無法發出快速且分散的火力;屆時士兵將得組成受軍官、士官指導的密集隊形,成為敵人的現成靶子,如一八六六年時所見。在一八九年代的科技革命(連發槍、機槍、急射炮)之前,奧匈帝國弗朗茨·約瑟夫皇帝就表現出一種令人痛心的傾向,即總是做錯事或至少未能把對的事貫徹到底的傾向。他相信為他效命甚久的參謀總長弗裡德裡希·貝克的意見,批准大體上流於形式的演習。一八六六年後,他有多年時間公開擁護他的騎兵隊(陸軍中最後一塊只有貴族能參與的領域),對於一八六六年他最能幹的騎兵隊隊長利奧波德·埃德爾斯海姆(Leopold Edelsheim)欲揚棄長矛和馬刀、代之以卡賓槍和手槍的作為,一律反對。[11]

政治上,這位皇帝的作為同樣是成事不足,敗事有餘。為解決一八六六年戰敗導致的政治危機,他與國內最難纏的對手匈牙利人,坐下來談,提出了匈牙利人千載難逢的好交易。他提議,只要匈牙利人忠於哈布斯堡王朝,他願把五成二的奧地利領土和四成的奧地利人口,交給只佔這君主國人口一成九的匈牙利人掌管。作為只佔有這一半奧地利領土的匈牙利人來說,他們只需負擔帝國中央政府稅收的三成。[12]

馬扎爾人於一八六七年實質上脫離了一元化的奧地利帝國,在外萊塔尼亞重振將與維也納沒有直接關聯的「匈牙利王國」。根據這位奧地利皇帝的實際頭銜,他是匈牙利國王(也是波希米亞、克羅地亞、加利西亞和帝國其他地區的國王),但在一八六七年折中方案之前,這些頭銜始終被視為百分之百的虛銜,因為它們名下的領土只是省份,而非王國。但這時這位皇帝則不得不認識到,匈牙利王位比其他王位都重要,連奧地利王位都比不上。布達佩斯能向維也納提出各種要求,但維也納不得向布達佩斯提出任何要求。自一五二六年維也納取得匈牙利這塊領土開始,奧皇就是匈牙利國王,屬於他名下的奧地利建築和固定物,一直都以k.k.這一縮寫來表明為他所有。k.k.為kaiserlich koniglich的首字母組合詞,意為皇帝暨國王的。但這局面不再:一八八九年,匈牙利人要求在兩個k之間加上一個u(「和」),使兩k不再如膠似漆地緊挨在一塊。匈牙利人認為kaiserlich und koniglich(皇帝的和國王的),比kaiserlich koniglich,更彰顯奧地利與匈牙利的分隔,更合他們的意。[13]

連這樣的枝微末節都要這麼講究區分,令維也納大為驚駭。這位皇帝原以為透過一八六七年的折中方案,他已用匈牙利的自治換取到統一的奧地利大國,以為讓匈牙利人在其內政上完全當家做主,他們會真誠參與「共同的」或「聯合的」k.u.k.陸軍部、外交部、通商部、財政部。匈牙利人似乎過河拆橋,背棄雙方的協議:他們從這個聯合君主國得到很大的好處(五分之二的奧匈帝國人口,卻只需負擔帝國每年稅收的三分之一),卻一再阻撓軍事、外交政策、財政、通商方面統歸中央指導,此舉別說是不知感恩,根本形同暗中扯後腿。住在維也納美景宮(Belvedere Palace)的弗朗茨·斐迪南大公憤憤說道,奧地利會垮,不是會垮在敵對大國手裡,而是會垮在「內敵——猶太人、共濟會員、社會黨人、匈牙利人」手裡。[14]

弗朗茨·約瑟夫開始把越來越多的心力放在應付維也納、布達佩斯這兩個互爭高下的首都上,以確保哈布斯堡王朝的存續和舉足輕重的地位。這不是件易事,因為哈布斯堡王朝,即使就較放任開放時代的寬鬆標準來看,都不具威嚴。一八八九年,弗朗茨·約瑟夫的獨子暨皇儲,三十歲的魯道夫大公,愛上某男爵未成年的女兒,然後在他位於維也納森林的狩獵用的住屋梅耶林(Mayerling)裡,開槍殺了她再自殺。這一殺人、自殺事件,不僅使不苟言笑的弗朗茨·斐迪南大公在不久後成為新皇儲,也切斷了皇帝和皇后之間本就沒什麼往來的聯繫。這時,皇后正在維也納之外四處旅行,直到一八九八年遇刺身亡,才結束這一雲遊四海的習慣。

皇室成員發生醜聞時,採取措施控管其對皇族威信或形象的傷害,乃是當時的一貫做法。人人都知道這皇帝有個情婦——女演員卡塔麗娜·施拉特(Catharina Schratt)——跟了他三十年,但沒人在報紙上談論此事。皇帝的弟弟路德維希·維克托(Ludwig Viktor)一九四年兩度在公共澡堂與男伴一起被捕(第一次在維也納,第二次在意大利)時,該醜聞遭掩蓋。沒有一家奧匈帝國報紙提及此事;想將此事曝光的報紙則遭罰款、沒收。路德維希·維克托本人被診斷得了「憂鬱症」,被關在他的鄉間宅邸,不得出門。[15]在柯尼希格雷茨之役中,中產階級出身的將領,敗得和貴族出身的將領一樣慘。於是,經過此一敗仗之後,弗朗茨·約瑟夫開始安插諸大公(哈布斯堡家族的親王)出任每個指揮要職,以捍衛帝權,但這些人都未有出色的表現。法國大使館於一八九七年品評其中居首的兩位大公時論道:「弗裡德裡希,欠缺將領的基本要素;歐根,苦幹實幹,但沒有天賦。」[16]而這兩位哈布斯堡家族成員是整個家族裡最優秀之人。哈布斯堡王朝無疑存活了下來,但這個身為大國的君主國已開始步上死亡之路。

匈牙利是讓哈布斯堡家族喪命的病毒。一八六七年後匈牙利的阻撓,啃蝕哈布斯堡王朝的權力基礎與行政根基。一八七八年,叛亂席捲奧斯曼帝國的波斯尼亞和黑塞哥維那,維也納認為正可趁機從土耳其手裡奪走這兩個省份,併入奧地利,進而達成一八六六年奧地利遭意大利和德國驅逐後,奧匈帝國一直追求的新使命——使奧地利稱霸巴爾幹半島。不幸的是,連佔領這兩省都遭匈牙利人反對,更別提將它們併吞,因為匈牙利人擔心波斯尼亞、黑塞哥維那境內百萬左右的斯拉夫人加入後,會使本已是少數民族的匈牙利人在這君主國裡更為少數。在柏林會議上,俾斯麥想把土耳其這兩個省送給奧匈帝國,以在俄國於一八七七至一八七八年對土戰爭擴大領土後,重新平衡歐洲諸大國的勢力,結果發現這一可笑的情況:「我聽過有人不肯吃他們的鴿子,除非有人把鴿子射殺,替他們烤好,但我從沒聽過有人非要人把他的嘴掰開,把鴿子強行塞進他喉嚨,他才肯吃。」[17]

在內萊塔尼亞境內,也沒有一個聯合起來對付馬扎爾人的親哈布斯堡集團。弗朗茨·約瑟夫在位期間,這位皇帝始終依違於德意志自由主義中間派和斯拉夫封建體制聯邦派之間。從一八七九年至一八九七年為止,皇帝把內萊塔尼亞的政事交給愛德華·塔弗(Eduard Taaffe)伯爵的「鐵環」(Iron Ring)內閣處理。這個內閣的最高目標,乃是使帝國的諸多民族處於「輕微不滿的平衡狀態」中。[18]但這個讓皇帝享有某種程度控制權的辦法,在民族主義與大眾通信發端的現代,卻變得較無效。到了十九世紀末期,為了一些次要但被民族社團和報紙大做文章的問題(例如某小鎮小學的教學用語),奧地利幾度更換內閣;若在十九世紀初期,則不大可能出現這樣的情況。在奧地利十七個省裡,德語始終是規定的學校教學用語,而地方語言的學習只列為選修課;這一安排在過去得到接受,這時卻激怒日益要求自身權益的捷克人、斯洛文尼亞人等民族。捷克裔歷史學家弗蘭基謝克·帕拉茨基(Frantisek Palacky),一八四八年主張「如果未曾有奧地利帝國,也該把它造出」,以防俄國宰制。這一為帝國張揚的言談,五十年後引來訕笑。奧地利諸民族不想要奧地利或俄羅斯,他們要的是自由。

在奧匈帝國,一八九七年是生存出現危機的一年。為帝國二元制給予匈牙利人的優惠暗暗不滿多年的捷克人,終於起事反對內萊塔尼亞的官方德意志文化,要求讓捷克語享有同等地位。新任奧地利首相卡西米爾·巴德尼(Casimir Badeni),讓捷克語與德語在說捷克語的波希米亞、摩拉維亞兩省境內享有同等地位,想借此平息捷克人的怨氣(並鞏固塔弗的舊「鐵環」)。從此,官員得通曉這兩種語言,但捷克人已從學校教育習得德語,因此受此一改革影響者只有德意志人。在這之前,只有少數德意志人特意去學捷克語。結果是一場不折不扣的內戰,憤怒的德意志人打斷維也納帝國議會的運作,推倒議員座席,丟擲墨水瓶,在布拉格和波希米亞、摩拉維亞兩地的其他城鎮動用暴力。[19]德意志民族主義者從薩克森跨越邊界,嘴裡唱著德國愛國歌曲《看守萊茵河》(Wacht am Rhein)和《德意志之歌》(Deutschland uber Alles),誓言阻止他們的「奧地利兄弟」失勢。

有位外交官寫下令人震驚的心得,說:「德意志元素,始終是奧地利境內最強的膠黏物,如今卻已成為促成奧地利分解的最有力東西。」[20]德意志人擔心自己的地位在奧地利衰微,於是強烈捍衛他們的語言和文化,背棄傳統自由主義政黨,改投向民族主義政黨的懷抱,例如格奧爾格·馮·捨納勒爾(Georg von Schonerer)所創立,極力主張民族主義「比忠於王朝重要」的泛德意志主義者黨(Pan-Germans)。[21]就連德意志族奧地利人都破天荒開始主張將哈布斯堡君主國分割為數個民族國家。捨納勒爾談到他的「德意志心」,把德國(而非奧地利)皇帝稱作「我們的皇帝」。巴德尼當政時,帝國議會的德意志族下議院議員,每聽到有人提到霍亨索倫一名時即歡呼叫好,表明其對聲勢蒸蒸日上的普魯士統治家族的支持,擺明其對哈布斯堡王朝的不以為然。這類的顛覆性看法,扼殺了哈布斯堡王朝長久以來的多民族特質。

維也納市長卡爾·盧埃格爾(Karl Lueger)所領導的基督教社會黨(Christian Social Party)的壯大,反映了新的思想狀態。[22]奧地利的泛德意志主義者黨,在一八九年俾斯麥下台後和捨納勒爾因多項醜聞被起訴後勢力衰退,卻在巴德尼當首相期間,在盧埃格爾掌旗之下聲勢復振。捨勒納爾提及德意志帝國時總是語多讚賞,因而他在奧地利始終無法打入主流社會。盧埃格爾完全不玩這一套,表態效忠於哈布斯堡王朝,但保留民粹元素:反猶和鄙視居奧地利人口過半數的斯拉夫人。維也納曾以其超越民族或地域的開闊心胸而自豪,維也納人喜歡在日常言談中穿插來自帝國各地民族的語言,但這時,在德意志沙文主義者眼中,這意味著墮落性的言語混雜。既是地道的德意志人,在咖啡館裡還可以用意大利語將送飲料來的侍者稱作piccolo?還可以隨興用波蘭語的chai來點茶?還能在日常言談中講到「另一個」時隨意用匈牙利語來表達,例如在Geb』n wir auf die maschikSeite(「我們到另一邊去吧」)中所見?德意志人還可以用意第緒語將糟糕的商業交易稱作meschunge?[23]奧地利蓬勃的猶太文化尤其是受攻擊的靶子。隨著反猶心態(「傻瓜的社會主義」)高漲,意第緒語衰落。《猶太問題》(Die Judenfrage)之類的書籍,指出猶太人陰謀推翻、摧毀哈布斯堡君主國:內萊塔尼亞境內的報社,有三分之二在猶太主編手中,而據反猶主義者的說法,在匈牙利境內,情況更嚴重,「猶太裔馬扎爾人」主宰報業、需專門知識的行業、藝術、商業、工業,擔任「輿論的參謀」。[24]

隨著唯我獨尊的德意志民族主義在奧地利政局裡得勢,對多元性的包容乃至讚賞,成為明日黃花。感受到德意志人這一壓力的斯拉夫人——在捷克人幫他們打頭陣下——強力申明他們本身的利益,揚言要瓦解內萊塔尼亞的德意志行政體系和德意志氛圍。奧地利領袖苦惱地絞擰雙手,卻沒什麼因應作為,巴德尼則認為這些內部仇恨和帝國軍事安全兩者有著誰都看得出卻遭忽視的關聯:「多民族國家發動戰爭,必會危及自身。」[25]

隨著皇帝漸老,角色更顯重要的弗朗茨·斐迪南大公認為奧地利的匈牙利民族是最大的隱患。他驚駭於弗朗茨·約瑟夫一九三年向匈牙利人做出的新一輪重大「民族讓步」,認為那無異於向君主國已然受損的軍力發出致命的一擊。

哈布斯堡王朝軍隊在奧匈帝國所發揮的社會、政治作用,乃是其他任何地方所未見。在這君主國裡,每個男子都有義務服兵役,因此軍隊隱隱然是一所「國家學校」,透過這學校將帝國的十餘個民族去民族化,教他們學德語、尊敬皇帝(皇帝玉照到處懸掛)、看重自己身為多民族「奧地利人」的身份。匈牙利人所攻擊的,就是這一趨同化異的作用,為此他們大刪軍事預算(即使在帝國面臨危機和科技變遷迅速的時期亦然),並為說馬扎爾語的匈牙利地方防衛軍,而非為正規軍,竭盡所能挑選最好的新兵。[26]自一八八九年起,匈牙利一直粗暴拒絕讓帝國每年的徵兵員額與內、外萊塔尼亞兩地的人口增長同步調升,因此,多年來,k.u.k.陸軍兵力逐漸萎縮。就在帝國人口已超過五千萬時,陸軍仍根據先前人口普查得出的三千七百萬人口徵募新兵。一九年,在奧地利每一百三十二名男子中有一人當兵,相較之下,在法國是每六十五名男子中有一人當兵,在德國是每九十四名男子中有一人當兵,在俄羅斯是每九十八名男子中有一人當兵。這使帝國陸軍的兵力只有法國或德國的一半,俄羅斯的四分之一。就連意大利在每十萬居民裡強征、訓練的男丁人數都高於奧地利。

匈牙利不同意增加新兵徵募員額或預算,使得火炮——在急射槍炮和化學爆裂物時代最有威力的作戰武器——數量無法增加。在這方面,奧地利人也落後,每三百三十名士兵才擁有一門(落伍的)火炮,相較之下,德國和法國是每一百九十五名士兵有一門火炮。[27]這一不足將在一九一四年時產生重大影響,屆時奧匈帝國才赫然發現本國火炮的質和量都遜於對手。

最後,一九三年,匈牙利人終於大發慈悲同意每年徵兵員額增加兩萬四千名,但附帶令人咋舌的條件:從此,凡是在匈牙利境內徵集的奧匈帝國部隊,都要掛匈牙利旗幟,從而打擊了「聯軍」概念;在匈牙利參謀部和匈牙利團服務的奧地利軍官則會被「遣返」奧地利,好似把奧地利當成外國;匈牙利語將從此是設在匈牙利境內之奧匈帝國軍校和軍事法庭的官方語言;匈牙利地方防衛軍將終於獲准擁有自己的火炮。一八六七年起,維也納一直不願給予匈牙利上述最後一項特權,以確保其與匈牙利人內戰時佔上風。更讓奧地利難堪的是,從此之後,奧地利納稅人不只得支付他們自己奧匈部隊的經費,還得支付四分之一匈牙利部隊(一百九十六個匈牙利步兵營中的五十二個、一百零八個匈牙利炮兵連中的二十八個、一百零八個匈牙利騎兵中隊中的二十八個)的費用,為此奧地利人每年得多付四千萬克朗,而且這筆花費往後肯定會逐年增加。而由於匈牙利為二元帝國負擔的軍事開銷如此低,奧地利人更覺辱上加辱;匈牙利的人口是巴爾幹小王國羅馬尼亞三倍之多,每年為奧匈共同軍承擔的費用卻和羅馬尼亞差不多。[28]

凡是客觀的觀察家都把奧匈帝國軍力的衰落歸咎於匈牙利,維也納的統治者也不例外。一九三年讓步之後,身處於昏庸、易受騙之帝國核心政治圈外的人士,開始打算對付匈牙利這個絆腳石。四十二歲的弗朗茨·斐迪南大公,一九五年在奧地利眾多的作戰計劃之外悄悄添加了一個U計劃(U指Ungarn,即德語的匈牙利)。如果匈牙利人繼續阻撓奧地利重振哈布斯堡君主國,奧地利將透過鐵路和多瑙河將大軍送入匈牙利,佔領布達佩斯,扶立一哈布斯堡軍事行政長官。弗朗茨·斐迪南大公認為,位於外萊塔尼亞的五個奧匈軍中,只有一個軍,即在布達佩斯週遭徵集的第四軍,會在內戰時為匈牙利而戰;其他四個軍,由克羅地亞人、羅馬尼亞人、斯洛伐克人、烏克蘭人、塞爾維亞人組成,會為皇帝而戰。據法國大使館的說法,一九年代初期,奧匈帝國避掉一場「類似一八四八年」時奧地利部隊入侵匈牙利以敉平該地革命的內戰,乃是因為匈牙利人知道打仗他們會輸,而奧地利人則擔心意大利人會趁奧匈內戰的機會入侵主權歸屬有爭議的哈布斯堡王朝領土,例如的裡雅斯特、特倫蒂諾(Trentino)和南蒂羅爾。[29]

一九三年的軍事讓步,羞辱奧地利太甚,以致弗朗茨·約瑟夫的首相、陸軍部長、參謀總長都遞出辭呈(全遭挽留)。法國大使館談到「奧地利皇帝全然怠惰、愚昧、絕望的心靈」:除此之外還有什麼可以解釋為何會與匈牙利達成這一「糟透的協議」?「皇帝把他君主國最大、最富裕、人口最多的那一半視若無物,」法國大使館驚歎道,「若不收回這一做法,後果將不堪設想。」[30]語言與旗幟上的這一讓步,讓每個人都推斷下一次匈牙利人會以此為先例,要求完全廢除德語。而捷克人受到這一讓步的鼓舞,要求讓他們軍隊以捷克語為指揮用語,掛他們自己的波希米亞旗,對此要求,皇帝——沒道理地——連討論都不願。捷克民族主義者軟土深掘;從此,軍官點名時,捷克籍新兵大膽打破既有規矩,答以zde(有),而非hier。

向來靠德語維持團結的多民族軍隊,崩解速度愈來愈快。原本所有軍官均得說一口流利德語,所有新兵都得記住八十個指揮用的德語詞。皇帝所做出最令人震驚的讓步,乃是替這份協議錦上添花,讓匈牙利語在匈牙利的軍校和軍事法庭享有崇高地位:從此匈牙利軍官可以不必學德語、說德語,能把這件苦差事丟給他們的士官。弗朗茨·約瑟夫的陸軍部長對此一姑息作為寫了篇尖刻(但匿名)的評論,人在科諾派斯特(Konopischt)之波希米亞鄉間宅邸的弗朗茨·斐迪南大公得知後擊節讚賞:「寫得好!立刻發佈。一切後果由我承擔。」[31]這時,維也納的軍方領袖用觸及層面甚廣的「軍隊問題」一詞來指稱,因為一切(語言、旗幟、歌曲、武器裝備)似乎都沒個准,匈牙利人終於拿到自行添置火炮的權利。更糟糕的,誠如弗朗茨·約瑟夫的親信顧問卡爾·巴爾道夫(Karl Bardolff)上校所指出的,與匈牙利人進行的這些累人的談判,每一場都暴露了奧地利陸軍有多落後於其他歐洲國家:受過訓練的奧地利步兵連編製較小,奧地利每個營所擁有的機槍較少,奧地利的火炮較少。[32]由於資金、兵員太缺,有個奧匈新軍區,位於杜布羅夫尼克(Dubrovnik)的第十六軍區,配屬的部隊不是新徵集的營,而是廚子、樂師、店員和從其他十五個軍勉強撥出的士兵。一九一年,匈牙利人試圖阻撓奧匈帝國建造兩艘無畏級戰艦的計劃,最後在皇帝答應於匈牙利的阜姆(Fiume,克羅地亞語稱裡耶卡/Rijeka)造船廠建造第三艘戰艦後才軟化立場。[33]

一九七年,弗朗茨·約瑟夫皇帝終於找到向匈牙利人施壓的辦法,或者說他認為他已找到辦法。他會發佈敕令,讓奧地利、匈牙利境內的所有男子都享有投票權,借此讓非匈牙利人,也就是外萊塔尼亞境內可能親奧的人民,享有權力。但匈牙利人無視皇帝的敕令長達三年,然後,在匈牙利一九一年的議會選舉時,拒絕實行該法令,且只讓外萊塔尼亞境內有錢、受過教育的馬扎爾人享有投票權。內萊塔尼亞則立即依照敕令,讓所有男子享有投票權,結果招來一場皇帝所始料未及的災難。社會民主黨拿下帝國議會五百一十六席中的八十六席,蠻不講理的斯拉夫人、德意志人集團拿下其他席次,使議會從此癱瘓於他們的吵鬧爭執。原先分裂為中間派、聯邦派兩派的帝國議會,從此以階級和族群為分界線分為不同陣營。社會民主黨抨擊皇室、富人、教會的特權。大部分下議院議員加入院內二十多個「民族社團」的其中一個。到了一九一三年,每年與匈牙利代表團會晤一次以協調政策和批准預算的奧地利代表團,已淪為勝選政黨酬庸支持者的東西,有七名德意志人、七名波蘭人、四名捷克人、五名社會民主黨人、七名基督教社會黨人、三名克羅地亞人、三名斯洛文尼亞人、兩名烏克蘭人、兩名意大利人等,直到將四十個名額填滿為止。[34]在外萊塔尼亞,代表團的成員沒這麼多元,因為一族獨大的馬扎爾人,以「牴觸匈牙利國策根本原則」為由,壓下羅馬尼亞人和其他弱勢民族要求在學校或官方機構講自己語言的努力。沙文主義的馬扎爾人,例如阿爾貝特·阿波尼(Albert Apponyi)伯爵,自豪地談到文化上的「殖民化政策」。[35]

一九七年在為擴大選舉權後選出的第一屆帝國議會主持的開議儀式時,弗朗茨·約瑟夫懇請議員「把他們對帝國的職責更加放在心上」,把他們各自所屬的民族放在其次,但在民族主義時代,這樣的呼籲幾乎無異於對牛彈琴。[36]由於禁不住奧地利德意志人施壓,皇帝已於一八九九年廢除巴德尼的開明語言法,而新爆發的德意志人-斯拉夫人暴力活動,一九八年十一月迫使皇帝的內閣閣員集體請辭。接著布拉格戒嚴,該城兩萬捷克、德意志暴民相互攻擊長達兩天,在基本上實行族群隔離制的查理大學(Charles University),捷克人大舉湧出說捷克語的院系,德意志人大舉衝出說德語的院系。三百人喪命,六百人受傷——承平時期駭人的傷亡。[37]接著,在萊巴赫(Laibach,斯洛文尼亞語稱盧布爾雅那/Ljubljana)、特羅保(Troppau,捷克語稱奧帕瓦/Opava)、維也納、布隆(Brunn,捷克語稱布爾諾/Brno),為教育問題發生類似衝突,憤怒的奧地利斯拉夫民眾扯下哈布斯堡旗,高唱俄羅斯、塞爾維亞國歌。維也納的美國大使館從國際觀點評斷這場最新的內部危機,認為那「表明族群情感已在奧地利多個地方走到極端」。奧匈帝國因無力解決叢生的問題而逐漸崩解,皇帝不得不將其最可靠的士兵,波斯尼亞穆斯林,安置在盧布爾雅那之類城鎮的街頭和廣場上,以防德語學校、劇場、社團遭攻擊。誠如奧地利小說家羅伯特·穆西爾(Robert Musil)所說,在非德意志人區域,德意志人機構已成為眼中釘,這些城鎮「有過去,甚至有張臉,但眼睛和嘴巴不搭,或下巴和頭髮不搭」。[38]

於是,人盡皆知的奧匈帝國行政系統取代代議機構,負起治理這君主國之責。[39]為吸收人數日增的大學畢業生,國家行政機關廣設耗掉不少稅收的職位。羅伯特·穆西爾在家鄉克拉根福特下船登岸後,參觀了「省級總部、中小學校與大學、兵營、法院大樓、監獄、主教府邸、會議室與劇場,並由掌理它們所需的人陪同」。那是個「龐大的帝國行政機器」,主要由「數百年前移植到斯拉夫土地上的德意志自治市鎮居民構成」,而這些移居者在這君主國各處興旺滋長。[40]這一讚助的開銷——每年花在行政官員上有二十億克朗,大約是這位皇帝的軍事支出的五倍——徹底壓垮國家預算,一九一三年光是哈布斯堡文職機關就耗去超過四分之一的國家總稅收。一九一一年十二月,弗朗茨·約瑟夫的陸軍部長在向奧匈兩代表團講話時透露,光是匈牙利一地(不斷抗議哈布斯堡陸軍規模過大之地),就僱用了三十二萬名公務員,換句話說匈牙利的行政官員人數,比整個奧匈帝國陸軍的士兵還要多。[41]即將降臨的全民戰爭將需要有效的民眾治理,而奧匈帝國本身的條件無法應付這一挑戰。一九一四年總綰奧地利兵符的弗朗茨·康拉德·馮·赫岑多夫將軍,在戰前痛批奧匈帝國「備忘錄、許可條、公章、請願書、議事錄、報告」的自挖牆腳文化。[42]地位、頭銜、級別、形式始終被看得比效率還重要,導致這一帝國亂無章法、屢屢出錯,而在平時這危害就頗大,戰時則會毀掉國家。

哈布斯堡王朝希望其陸軍的運作會比行政系統更有效率,並消弭帝國裡日益嚴重的民族差異,結果卻事與願違。在這個原本自豪於其「超民族性」的包容和活力的軍隊裡,懂得多種語言之人,例如一九六年出任參謀總長、能講奧匈帝國十五種語言中之七種的康拉德,乃是異數,而非常態。在匈牙利,馬扎爾語之外的語言遭禁。在奧地利,外國武官注意到,多民族理想實際上很少實現;理論上,舉斯洛文尼亞團為例,團裡的士兵彼此交談會用斯洛文尼亞語,但長官指揮他們時用德語。因此,士兵學會幾十個德語短語,但在這樣的團裡,軍官被認為該說流利的斯洛文尼亞語,以便說明複雜事物,與其士兵打成一片。事實上,德意志籍軍官佔大多數的軍官團,會極度倚賴《軍用斯洛文尼亞語手冊》( Military Solvenian:A Handbook)之類的速查卡,裡面有「閉嘴」、「除非找你談否則別開口」、「在我辦公室等我」、「馬廄裡不准抽煙」、「還是不懂?」之類的實用短語。團軍官得懂他們部下的語言,或至少得懂這些實用的短語,但參謀不必。這導致演習時出現可笑場景(戰時就沒那麼好笑):參謀快馬馳抵前線部隊,用德語厲聲質問(「敵人在哪裡,兵力如何?」),前線部隊一臉茫然地盯著參謀。[43]

對一個建立在地區合作、族群合作理念上的帝國來說,這些語言爭議表明情勢非常不妙。大部分奧匈軍官除了懂德語,其實只懂本族語言(陸軍本身的統計數據顯示,不到一成軍官會講斯洛文尼亞、烏克蘭或羅馬尼亞之類語言),因而把他們說成是他們的魯裡坦尼亞(Ruritania)世界的熱情積極公民,乃是種迷思。無法精通如此多種重要語言,令軍官苦惱,同樣令軍官苦惱的,是敗壞士氣的政治作為。例如,根據未成文規定,共同軍裡的匈牙利籍軍官,對其他語言的掌握可以不必到流利的程度,因為皇帝急欲取得馬扎爾人的「輸誠效忠」。這使未能免除這要求且痛恨得利用閒暇時苦記捷克語或波蘭語語法或烏克蘭字母的奧地利軍官怒不可遏。[44]捷克人在陸軍軍官裡所佔比例甚高,但很少出將領;他們也常因彼此用捷克語交談,乃至在咖啡館裡用捷克語對女士講話,會被上級叱責。這種會以用捷克語寫明信片為由懲罰軍官的軍隊,顯然已失去該軍隊過去所一貫擁有的超民族性活力。[45]

語言只是哈布斯堡軍隊所面臨的諸多難題之一。決意遏制維也納獨大的匈牙利,使帝國陸軍自一八六七年起一直維持如此小的規模,從而使軍官對士兵的比例高得離譜。一九一三年時三十三萬五千人的陸軍有兩萬名軍官,軍官對士兵的比例高居諸大國之冠,而且這些軍官的素質在變。首先他們逐漸老化,也就是說有一些已顯老態的指揮官和一個由享有豐厚退休金的退役人員組成而吃掉大量現役陸軍經費的龐大組織。哈布斯堡陸軍把那些過度膨脹的退役人員團體稱作pensionopolis。[46]例如,一九一年,有三十三名現役三星將領,更有人數是這三倍的退役三星將領。兩星將領的情況同樣糟:九十一名現役,三百一十一名退役。就一星將領來說,退役是現役的四倍之多。

剩下的真正現役軍官,誠如莫裡茨·馮·奧芬貝格(Moritz von Auffenberg)將軍在一九一年談奧匈軍官團的報告所表明的,情況同樣令人驚愕。至一八六六年為止,奧匈陸軍的最高階軍官均由貴族充任,下層軍官則均由鄉紳和靠己力翻身的有錢農民子弟——奧芬貝格所謂的「保守、冷靜、安穩的上流社會人士」——充任。這些人是能把一排排農民出身的步兵團結在一塊,並讓他們心甘情願忍受艱苦行軍、接受死傷的那類人。但二十世紀的新軍官,已跟著社會其他行業一起變動。奧芬貝格發現,貴族已「幾乎完全不投身軍旅」,且鄉紳和有錢農民子弟所佔比例也在衰退(據奧芬貝格估算,降到四成或更低)。這時,大部分軍官是「鐵路職員、旅店老闆、店員、基層小官員、老師、商店老闆」出身。他們缺乏舊式軍官的「吃苦耐勞、勇氣、衝勁」,當舊式軍官統領大部分是農民出身的軍隊時,好似天生就屬於那軍隊。但這時,陸軍裡有農村出身的兵,也有城裡來的兵,把他們交給庶民軍官帶領,庶民軍官很容易受到正撕裂君主國的民族主義政治主張的影響,且不大挺得住敵人的猛攻。即便有八成軍官和過半數的士官是德意志人,但也不利於軍隊戰鬥力,因為這些德國軍士官普遍才能平庸,面對軍中人盡皆知的低薪和陞遷緩慢,甘之如飴。狄俄尼索斯·加布倫茨(Dionysus Gablenz),一八六六年普奧戰爭時唯一從普魯士人手裡拿下一場勝仗的那位奧地利將軍之子,一九一四年,六十歲時官拜少校,仍在特萊西恩施塔特(Theresienstadt,捷克語稱泰雷津/Terezin)的要塞行政當局服役(如果那叫作服役的話)。

奧匈帝國的入伍兵中的大部分非德意志人,不管是戰時還是平時,都不會聽命於這些軍官太久。[47]奧匈帝國軍官對士兵所講語言的精熟程度受到大力讚揚,但在這點上,奧芬貝格也覺得沒什麼特別。他認為由於當時的「民族沙文主義」,奧匈帝國所需要的軍官,遠不只是個結結巴巴說捷克語或斯洛文尼亞語的德意志籍軍官,而是需要會說德語且能激勵自族士兵的捷克籍或斯洛文尼亞籍軍官,但這樣的人才老早就離開軍職,投入其他行業。

奧芬貝格也慨歎軍中缺少富裕中產階級出身且受過教育的軍官,這類人全湧向金融業和需要專門知識的行業,「追逐富與貴」。自一八五九、一八六六年兩場戰敗之後,奧匈帝國陸軍已失去其社會威望,且未再找回,而要和現代「易得手的錢財」和「物質主義精神」相對抗,注定沒有勝算。在平時,中尉要升到上尉,平均要花上十六年,而到了上尉這個官階,普通軍官大概會退役,且還是單身,沒有女朋友(擇偶條件高的女人不會嫁這種男人),靠微薄退休金過日子,把大部分儲蓄揮霍在養馬、制服、賭博、上妓院、上舞廳,以及為上述消費欠下的債上面。有幸於熬了二十五年後升上少校者,一年薪水將只有三千六百克朗(五百美元),連小學老師、電車車長乃至水電工都還不如。而這些人還算命好,只需煩惱陞遷緩慢和微薄薪水的問題(匈牙利代表團將薪水凍結在一八六年代水平,使有意從軍者打退堂鼓)。那些沒這麼好命者,則在更早時就因傷、病或違反軍紀而被迫離開軍隊,過著苦不堪言的窮日子。

奧芬貝格於一九一年報告道,奧匈帝國軍官團裡的這些社會性變化,產生了一種「強烈且危險的自滿心態,而且只有在土耳其陸軍軍官身上才能找到比這更自滿的心態」。還存有一種不悅,即對奧地利軍中食堂的不悅。奧芬貝格以陸軍督察身份走訪了數十個軍中食堂後指出,「走進食堂,你會發現餐桌上連葡萄酒都沒有」。在場眾人個個為葡萄酒的昂貴發愁。過去,「快樂戰士精神」將晚上喝醉、狂笑的奧地利軍官團結在一塊,此刻,那一精神已成明日黃花。[48]

儉省掛帥的哈布斯堡陸軍裡,還存有貪污歪風。一九一年奧芬貝格揭露這一歪風,而在他拿軍火承包商的股票搞內線交易後,他本人也因貪污於一九一五年受罰。「為了提升社會地位、改善經濟狀況、逃離卑微的邊境崗位,什麼事都做得出來……沮喪、憤怒、懷疑、煩亂,使我們的軍官作奸犯科,」他如此論道。奧芬貝格尖銳地談到陸軍軍官教育程度的低下,「他們大部分人連一場像樣的交談都做不來」。[49]那些擅於交際者發動猛烈的地盤爭奪戰,以使自己更接近維也納和該地有錢有勢者的圈子。

雖然一八六六年敗於普魯士之手,卻也使奧地利參謀部鹹魚翻身。直到一八六六年為止,職責為情報搜集、動員、擬定作戰計劃的參謀一職,都被視為可鄙、死氣沉沉的職務;走參謀這條路,不會使人更快出人頭地,只會妨礙人出人頭地。但普魯士毛奇將軍的優秀參謀部,在德意志統一戰爭中所拿下的數場漂亮的勝利,已使各國陸軍(包括奧地利的陸軍)相信應該擴編參謀部員額,並賦予他們權力。這樣的轉變並不容易,即使對普魯士來說都是如此。一八六六年柯尼希格雷茨之役時,毛奇向某軍軍長下了一道命令,軍長回道,「這好倒是很好,但毛奇將軍是誰?」他當然知道毛奇將軍是誰,只是裝作不知道,以免參謀部連他雞毛蒜皮的小事都要管。

一度困擾普魯士陸軍的那種人事政治,這時在奧匈帝國扎根。參謀官與團軍官鉤心鬥角,而軍方的新作風更加劇這暗鬥。哈布斯堡參謀部以讓軍隊更能打、「更普魯士」為名,持續增加團參謀官的人數,於是到一九一年時,每個團有十或更多參謀官,每個營有兩個參謀官。但野戰部隊認為此舉意在擴大權傾一時的參謀總長的影響力和職務任命權,而非使野戰部隊更有戰鬥力。派系分立,人盡皆知。曾任弗朗茨·約瑟夫皇帝之參謀總長達二十五年(一八八一至一九六)的弗裡德裡希·貝克將軍,乃是唯一被這位老皇帝稱作「我朋友」之人。老狐狸貝克透過這一深厚交情集大權和龐大財富於一身,因而被人畏稱為「副皇帝」。[50]貝克變得日益懶散,生活舒適講究吃喝,卻堅持不肯退休,靠下屬代勞他的職務。其中最可靠的下屬,乃是人稱「貝克的皇儲」,將在一九一四年時扮演成事不足敗事有餘之角色的奧斯卡·波蒂奧雷克(Oskar Potiorek)將軍。在日益萎靡的貝克終於被逼退休時,派系現象更為嚴重,因為新的派系不擇手段謀取貝克超過二十五年來所積聚的權力(貝克被弗朗茨·斐迪南大公逼退時,難過的皇帝給了貝克一份工作清閒而報酬優厚的閒差作為補償)。[51]

弗朗茨·斐迪南大公身為武裝部隊督察長和皇儲,經營一有力派系,但弗朗茨·約瑟夫皇帝和其副官(軍事辦公室主任)阿瑟·博爾弗拉斯(Arthur Bolfras)將軍,也有自己的派系。貝克自一八六六年起一直是皇帝的親信,因此皇帝和博爾弗拉斯自然打算讓「貝克的皇儲」波蒂奧雷克接任參謀總長。但弗朗茨·斐迪南不想看到貝克下台後透過代理人繼續呼風喚雨,於是想到了他在一九一年匈牙利境內的帝國軍事演習時遇過的弗朗茨·康拉德·馮·赫岑多夫將軍。[52]派系分分合合,叫人眼花繚亂。一九六至一九一一年擔任奧匈帝國陸軍部長的弗朗茨·捨奈赫(Franz Schonaich)將軍,利用陸軍部結黨營私,提拔自己門生。他與皇帝和博爾弗拉斯結盟對付康拉德,但也對付弗朗茨·斐迪南大公和其超級幹練的軍事文書署署長亞歷山大·布羅施·馮·阿雷瑙(Alexander Brosch von Aarenau)上尉(後來升少校,再升上校,這在這些有權有勢的小圈圈裡陞遷不慢)。

一九一一年的捨奈赫危機,使這些派系對立之事曝光。那一年,兩派系達成一重大交易:皇帝願意將捨奈赫解職,換取斐迪南大公將康拉德解職,他因鼓吹戰爭、高談匈牙利之不是而令皇帝極為反感。斐迪南大公瞧不起捨奈赫對匈牙利人不夠強硬,動不動就讓步以安撫匈牙利人的不滿。法國大使館眼中「冷漠、乏味、時時緊張且性情不定」的波蒂奧雷克,極力想奪下參謀總長之位,他具有足以和這個「捨奈赫圈子」聯手對付康拉德的資深地位和份量。法國人指出,「他極想坐上參謀總長的寶座」。這一次,波蒂奧雷克的願望未能實現,但他繼續耍陰謀施詭計,直到一九一四年一次大戰爆發為止,乃至爆發之後。[53]

為遏制持續侵權的斐迪南大公,凸顯帝國大政仍由他當家做主,這位老邁的皇帝堅持每年由他,而非由弗朗茨·斐迪南,發佈陞遷令和交付任務。奧匈帝國軍官抱著嫉妒心態看誰拿到「最好的駐地」和職位,誰被流放到偏遠落後的地方。參謀官把野戰軍官斥為「前線野獸」,而這些「野獸」則痛批參謀官在灰屋(『das graueHaus』位於維也納的參謀部總部)無休無止的陰謀詭計。在貝克、康拉德領導下,受冷落的「前線野獸」老年化,飽受呵護的參謀官則年輕化。一九一二年,有位軍官哀歎軍隊裡他所謂的「令人苦惱的不搭調現象」,即既有歐洲最老的野戰軍官,又有最年輕的參謀。[54]奧芬貝格於一九一年建議打開灰屋的窗子,好讓「光線、空氣、清新微風進去,吹走維也納的派系、愛泡咖啡館者、整天窩在辦公室的頭頭」。[55]布羅施上校於一九一三年示警道,康拉德(斐迪南大公的早期門生)已在參謀部作戰局建立自己的派系。這時的參謀部作戰局被人稱作Feldhernngestut,即將領的種馬場。如果康拉德不讓某軍官到那個機關歷練,那人絕無機會出掌軍或集團軍。一如他之前的貝克,「康拉德權力已太大,凌駕整個軍官團,且安插自己人填補最好的職缺,從而摧毀了士氣」。「在咖啡館這個流言蜚語的淵藪生出」的中傷傳言,引發派系對立。

有斐迪南大公這條人脈當護身符的布羅施上校,在一戰前的幾年裡不斷暗地訴說康拉德的不是,也抱怨錢的事。有錢軍官享有崇高的社會地位,收入不足以溫飽的軍官,服役和退役期間都得忍受窮苦生活,兩者間的反差使整個軍官團氣氛緊張。執掌陸軍部某部門的烏爾班將軍(General Urban),雖在一九一一年拿了全額退休金退役,卻在一九一三年重回陸軍部任職,「因為發現在外面過不了好日子」。[56]

在這氣氛下,唯利是圖和貪污之風大行其道。布羅施上校在美景宮任職許久之後,弗朗茨·斐迪南安排他前往博岑(Bozen,意大利語稱博爾扎諾/Bolzano)享有盛名的第二皇家步兵團,然後布羅施從博岑寫信給奧芬貝格,感歎「即使人在溫泉療養鎮,還是無法放輕鬆」。他為已計劃好與妻子搭船前往希臘、西西里一事發愁:「我要怎樣用我那一點小錢玩個盡興?」他們夫婦倆挑「並不是海上航行之最佳季節」的冬天搭船出遊,因為「那時搭船、在船上吃住較便宜」。安全舒適的客輪,例如漢堡-亞美加利公司或奧地利洛伊德公司的客輪,票價較貴,因此他選擇了票價便宜的老爺船以省下更多錢,那艘船「又小又擠,在波濤洶湧的大海上顛得人想吐」。布羅施得意地說道,他把價錢砍到九十五克朗,因為「軍官和其眷屬可打五折!」這一趟出遊省下的錢還不只這些,因為這次出遊將使他離開博岑,從而可以不必參加為軍官、士官、退伍老兵辦的多場嘉年華舞會,可讓薪水微薄的他少花一些錢。要在軍中闖出一番事業,必得有團長資歷,而布羅施能掌管這個著名的團和為其軍中資歷鍍金的駐地,得歸功於他的人脈,但他顯然錯過了取得他所謂維也納之「肥缺」的機會。[57]

在哈布斯堡軍隊四處找錢或省錢以維持生計時,哈布斯堡帝國巍巍顫顫走在滅亡邊緣。一八六七年折中方案的經濟、軍事條款,每十年得重訂,而一九七年的重訂爭辯比以往更為激烈。這些條款已與男性普選權這個令人憂心的問題牢牢掛鉤,無法分割。為使老邁的帝國更有活力,皇帝已同意讓奧地利、匈牙利境內的成年男子都享有投票權,但只有奧地利這一邊落實這道法令。匈牙利人向來不屑維也納所發出令其困擾的指示,這一次亦不例外,仍只讓其百分之七的人口享有選舉權,擺明不把他們的人民和君主放在眼裡。直到遲遲未有動作的皇帝終於揚言要用武力(而非只是下命令)在匈牙利落實男性普選權時,馬扎爾人才在一九七年重訂折中方案,讓這一體制得以再走十年。馬扎爾人要能繼續主宰匈牙利,有賴於使該王國內的斯拉夫人、羅馬尼亞人,在其現有體制下——占匈牙利人口五成五的匈牙利人佔去議會席位(四百零五個)的九成八——不敢妄動。就連厚臉皮的弗朗茨·約瑟夫皇帝,這時都覺得這一中世紀的安排讓其在國際上顏面掛不住。牛津大學學者塞頓-華森(R. W. Seton-Watson)一九八年出版的《匈牙利的民族問題》(Racial Problems in Hungary)一書,詳述布達佩斯對外萊塔尼亞境內非匈牙利裔人民的種種不當對待,在國際上引發軒然大波,令弗朗茨·約瑟夫大為不快。為挽回顏面,說服匈牙利議員照奧地利人已做的(和奧地利人所希望匈牙利照做的)行事,皇帝破天荒於一九八年秋將其皇廷搬到布達佩斯,以就近督導選舉改革的落實。

七十八歲的皇帝兼國王從伊捨(Ischl)坐了十小時顛簸的火車來到布達佩斯,欲解決男性選舉權的問題,結果吃了閉門羹。馬扎爾人靠選舉舞弊保住其獨大地位,匈牙利的「自由黨人」認為沒理由改變現狀,即使皇帝兼國王下令亦然。於是,一九八年匈牙利的選舉權「改革」成了這副模樣:佔人口超過四分之一的文盲,只有十分之一有投票權(其他十分之九則無權投票);高中畢業生(全以馬扎爾語受教育者),每次投票可領兩張選票;大學畢業生和有錢納稅人可投三次票。投票也非秘密不公開,但選票得公開示眾,以使「投票人不至於在秘密投票的掩護下違反自己的承諾」。有了這些規定在手,說馬扎爾語的鄉紳和有專門知識的專業人員,將可以幾乎毫無阻礙地永葆其在匈牙利的支配地位,無視較弱勢之匈牙利人、斯拉夫人、羅馬尼亞人的心聲。[58]

簡而言之,匈牙利人要把哈布斯堡帝國拖到懸崖之外。在識字率、自由化、民族意識都日益高漲的時代,這個帝國唯一的指望是逐漸放鬆「支配性民族」的控制權。奧地利人願意,匈牙利人不願意。他們不給予男性普選權,甚至以延展折中方案為人質,勒索到較低的稅率,從而使奧地利人負擔六成四的「共同」稅,匈牙利人只負擔三成四。對匈牙利人享有特權深惡痛絕的奧地利納稅人,愈來愈認清自己在替匈牙利的建設出錢。在匈牙利境內徵集的部隊,高達四分之一由奧地利納稅人在養。原來一直由奧地利境內Skoda廠製造的火炮,從此將改在匈牙利迪歐斯捷爾(Diosgyor)的新廠製造。

一戰爆發的前幾年,匈牙利人對聯合君主國一直是口惠而實不至。一九三至一九五年擔任首相的國民自由黨(National Liberals)黨魁伊斯特萬·蒂薩(Istvan Tisza),一九一年將這老政黨改頭換面,將其改名為國民勞動黨(National Party of Work),一九一年再當首相。蒂薩表面上支持折中方案,但對於維也納欲加強奧匈合併的程度,乃至欲使奧、匈公平分攤合併成本的舉動,一律抵制。[59]意大利時事評論家把弗朗茨·約瑟夫打趣稱作「匈牙利皇帝」,倒也頗有道理,影射這個君主國的大權實際掌握在布達佩斯手上。[60]

在為選舉權和延展折中方案而爭辯期間,奧地利慾將波斯尼亞-黑塞哥維那這個面積不大的東部地區徹底納入掌控,奧地利、匈牙利兩者影響力的日益懸殊,隨之清楚地呈現在世人眼前。一九八年,由於青年土耳其黨革命撼動君士坦丁堡政局,由於親俄的塞爾維亞王朝覬覦位於奧匈帝國與搖搖欲墜的奧斯曼帝國之間的波斯尼亞-黑塞哥維那,維也納認為該將其於三十年前柏林會議上單純只是佔領的這些土地併吞。這激發了匈牙利人另一波暴露其居心的阻撓,布達佩斯不會同意將波斯尼亞-黑塞哥維那併入君主國,不管是併入奧地利,還是併入匈牙利。匈牙利人會堅持實行又一個沒什麼實際用處的折中辦法。這些新省份將被視為「哈布斯堡王朝的世襲領地」,但統治它們者,其實不會是皇帝,而是奧匈帝國的財政部長。[61]財政部長將會把大部分時間花在釐清如何與其下屬溝通上,因為皇帝已同意波斯尼亞與奧匈帝國部長的往來公函一律以德文書寫,與匈牙利辦公室的往來公函一律以匈牙利文書寫,與克羅地亞官員的公函往來一律以克羅地亞文書寫。[62]這些荒謬的安排,意在使皇帝在巴爾幹半島取得的這些新土地,永遠處於「特別行政區」這個不上不下的狀態裡;布達佩斯既擔心吞併波斯尼亞-黑塞哥維那使內萊塔尼亞更為強大,也擔心外萊塔尼亞境內的斯拉夫人因此變多,特別是擔心多了後可能與匈牙利的克羅地亞人、塞爾維亞人聯手對付馬扎爾人的南斯拉夫人。[63]

弗朗茨·斐迪南大公這樣不苟言笑、辦事有條不紊的人,當然看到軍事、政治上受到這種種掣肘的愚蠢之處。一九一三年,這位五十歲的皇儲誓言,等他當上皇帝,會將波斯尼亞-黑塞哥維那併入奧地利;他指出依長遠來看至為荒謬之事,即不斷操縱這些省份(和軟弱皇帝)的匈牙利實質上欲「使奧地利與巴爾幹半島隔絕」,他還說巴爾幹半島是「奧地利未來前途所在」。他要往南擴張,使這個君主國的勢力直抵薩洛尼卡,要吸並土耳其放棄的領土,要在地中海開闢新港口,要使這個君主國成為推動羅馬尼亞、保加利亞、希臘乃至塞爾維亞這些巴爾幹新王國貿易與發展的引擎。[64]

但這一計劃,一如其他所有計劃,若要能實現,有賴於匈牙利的配合,而到了一九一三年,匈牙利人已幾乎完全退出奧匈帝國體制。他們連奧匈帝國國歌——海登的《主佑君皇》(Gotterhalte)——的歌詞,都不願唱出口,因為國歌裡有他們所痛恨的字Kaiser(皇帝)。他們會哼著曲子,或不出聲,乃至發出噓聲。由於匈牙利人堅持以日益煩瑣的文書工作和禮儀,來將兩首都、兩議會(一在維也納,一在布達佩斯)、彌合兩政府之歧見的兩代表團聯結在一塊,所以向來不彰的奧地利行政效率每況愈下。在最好的情況下,這一體制都如某外國觀察家所說的,是個欠缺最高權威的「不完整聯邦制」。[65]在最壞的情況下,這一體制則如外國另一觀察家所說的,是個由匈牙利掌管的「恐怖、勒索」體制,「弗朗茨·約瑟夫始終屈服於匈牙利人的要求;這時,一個較強勢、較睿智的君主,大概會反擊人口和比利時一樣少的這個小國。」[66]

這個想反擊的較強勢之人是弗朗茨·約瑟夫的侄子弗朗茨·斐迪南大公。一八八九年魯道夫大公自殺後,二十六歲的弗朗茨·斐迪南熬過結核病的荼毒,然後於一八九八年獲指定為奧匈皇儲和皇位接班人。他的幹勁、獨立、好鬥性格為人所津津樂道;他愛打獵成癡,一生射殺了二十七萬五千隻野獸;他挑妻子時,不挑旁人為他選的哈布斯堡家族的堂姐妹,而是挑中擔任女官的伯爵千金蘇菲·霍泰克(Sophie Chotek),從而引發一場「貴庶通婚」的軒然大波。貴庶通婚代表斐迪南大公的子女將來無權繼承皇位。[67]斐迪南大公是哈布斯堡家族某大公和那不勒斯某公主所生,沒有幽默感且一板一眼,人緣不佳,尤其不討弗朗茨·約瑟夫皇帝的喜歡。事實上,每個人原都認定皇帝會再娶,再生個兒子,使弗朗茨·斐迪南繼承不了大位——直到一八九八年大家才不再這麼認為。但皇帝鍾情於施拉特女士,從未想過再娶,所以這個君主國注定要由弗朗茨·斐迪南接掌。

弗朗茨·約瑟夫把折中方案視為君主國不容懷疑的根基,弗朗茨·斐迪南卻視之為得割除的腫瘤。就像纏著老狗不放的小狗,弗朗茨·斐迪南一九四年在下美景宮(Lower Belvedere Palace)建立自己的軍事文書署,把它當成影子政府來經營,署裡設了職能如同陸軍部部長、外交部部長、內政部部長的職務,而充任這些職務者大部分是曾和弗朗茨·約瑟夫意見衝突者。[68]弗朗茨·約瑟夫滿足於堅守哈布斯堡君主國的二元結構時,弗朗茨·斐迪南卻想把君主國徹底拆除再重建。皇儲與皇帝,一年輕一老邁,兩者差異懸殊,不由使眾人開始思索退位之事:老態龍鍾的皇帝主動下台,讓位給法國大使館所謂的「原生液——堅毅、精力充沛的皇儲,如果還未太遲,這人或許能挽救這君主國」。[69]一九七年,皇帝命弗朗茨·斐迪南前去布達佩斯慶祝折中方案施行四十週年時,斐迪南答應得很不情不願:「我得告訴陛下真相,即對於這一慶祝活動,外界其實充斥著不同的想法,折中方案施行四十週年慶的此時,正值這些人居支配地位的時期,而這些人,我只能稱之為叛徒,他們不斷鼓動抵制任何東西,王朝、帝國、陸軍諸如此類的任何東西。」[70]

鑒於皇帝老邁,鑒於斐迪南大公雄心勃勃、斐迪南幕僚長布羅施·馮·阿雷瑙熟練的權力鬥爭手腕,忠於弗朗茨·約瑟夫的大臣和官員愈來愈不得不兩邊下注。布羅施於一九六至一九一一年擔任弗朗茨·斐迪南的副官,一九一一年,即老皇帝去世的五年前,就開始籌劃帝位接班之事。布羅施的計劃鄭重宣告要將奧地利的投票權引進匈牙利,要終結馬扎爾化的不當行徑,要解決各地行政用語的問題,要把波斯尼亞-黑塞哥維那的身份地位正常化,要把奧匈聯軍擺在堅實的基礎上,要把奧匈改名為「奧地利君主國」,並只有一面國旗:黑黃底色,上有哈布斯堡雙鷹。最重要的,弗朗茨·斐迪南承諾消除維也納一貫予人的「胡亂應付了事」印象。[71]總的來說,他要執行「公平高壓政策」,取代弗朗茨·約瑟夫吃力不討好的偏匈牙利政策。維也納諷刺作家卡爾·克勞斯(Karl Kraus)對哈布斯堡家族沒有好感,但對弗朗茨·斐迪南卻也只保有勉為其難的尊敬。在他眼中,斐迪南不同於弗朗茨·約瑟夫,「從不迎合維也納人善變、低俗、虛情假意的天性,甚至連博取民心都無意一為」。這位大公是「福丁布拉斯型的人物,不是哈姆雷特型的人物」,是這個君主國賴以「成為秩序井然之國、賴以撥亂反正」的最後、最大指望。[72]

弗朗茨·斐迪南或許是這個君主國的最大指望(除了他,沒有可讓人寄予重望的出色人物),但他的宏圖大計不可能實現:民族問題太棘手,這位大公本身充斥著種種矛盾。比起弗朗茨·約瑟夫,他的確較能幹,有較明確的奮鬥目標——誰不是如此?——但他沒有調和相齟齬之諸民族的計劃,而且身邊除了淨是逢迎拍馬之徒,還有個信教驚人虔誠,拿天主教信仰的虔誠程度作為將領、部長之選拔標準的妻子。他是恃強凌弱之人(逢迎上意的奧地利體制使他得以恃強凌弱),而且他把自己愚昧的成見化為方針,如一九九年他評論奧地利大使門斯多夫伯爵(Count Mensdorff)與英國官員諾埃爾·巴克斯頓(Noel Buxton)的某場交談時所表明的:「門斯多夫十足無能。他娶了匈牙利人,已忘了自己是奧地利人。巴克斯頓,一如所有英格蘭人,盲目且愚蠢。你可以把這些觀感告訴康拉德將軍。」[73]

弗朗茨·斐迪南大公和弗朗茨·約瑟夫皇帝

就像纏著老狗不放的小狗,弗朗茨·斐迪南大公在下美景宮創設了影子政府,與弗朗茨·約瑟夫皇帝在霍夫堡的政府公開爭奪帝國控制權。「我們不只有兩個議會,還有兩個皇帝,」有位奧地利高官在這一爭權白熱化時如此抱怨道。

照片來源:National Archives

有這樣的上級,難怪奧匈帝國參謀總長弗朗茨·康拉德·馮·赫岑多夫將軍,以愛說大話、行事魯莽不計後果而著稱。但山中無老虎,猴子稱大王。弗朗茨·斐迪南在一九一三年接任哈布斯堡武裝部隊督察長後,逐步侵奪皇帝僅存的權力。那一年,他和康拉德撤換掉奧匈帝國十六個軍的軍長,拔掉皇帝的人,換上自己的人馬。[74]報界以隱晦、拐彎抹角的口吻將斐迪南大公稱作「能幹官署」或「極高層」。每個大國的大使館都在申布倫(Schonbrunn)夏宮和霍夫堡冬宮安插了線人,以瞭解皇帝在接受何種藥物治療、體重多少、平常疾病的病情。漸漸地,皇帝完全不去霍夫堡,整年留在申布倫夏宮,以免去搬遷之苦。[75]大部分觀察家認為他隨時會死。弗朗茨·斐迪南的崛起和老皇帝大權的旁落,使這個本已四分五裂的帝國的內部對立更為嚴重。「我們不只有兩個議會,還有兩個皇帝」,有位高官不悅地說道。[76]人稱「美景宮之斯芬克斯」(Sphinx of the Belvedere)的斐迪南大公,乃是一九六年阿洛伊斯·萊克薩·馮·埃倫塔爾(Alois Lexa von Aerenthal)出任奧匈帝國外交部部長和一九一二年利奧波德·馮·貝希托爾德(Leopold von Berchtold)伯爵接任埃倫塔爾外長職務這兩項人事案的推手。[77]一九一一年在斐迪南大公力促下出任陸軍部長的莫裡茨·馮·奧芬貝格將軍,哀歎皇帝不願「解決匈牙利問題」,不願挽救萎靡不振的陸軍士氣。[78]弗朗茨·康拉德·馮·赫岑多夫將軍也支持斐迪南大公的政策,一九六年他五十四歲時獲晉陞為參謀總長。[79]

康拉德失望於有五千萬人口的君主國,其外交、財政、軍事卻受制於一千萬匈牙利人,且從未掩飾這份失望之情。就像曾說過「陸軍的主要職責不是保衛祖國防禦外敵,而是防禦所有內敵」的弗朗茨·斐迪南,康拉德深信這個君主國的使命乃是「團結歐洲的西斯拉夫人和南斯拉夫人」,一起防止俄國、德國或匈牙利的稱霸。[80]一如埃倫塔爾,他深信在巴爾幹半島採取前進政策,乃是激勵奧匈帝國衰頹的民心和嚇阻君主國之敵人蠢動所必需。

為使帝國的巴爾幹策略不致流於紙上談兵,康拉德於一九六年後重擬了奧匈帝國作戰計劃。針對為入侵匈牙利而擬定的U計劃,增補了三個可能情況:I計劃(I指意大利)、B計劃(B指巴爾幹)、R計劃(R指俄羅斯)。I計劃以奧地利的名義夥伴意大利為對象,嚴格來講自一八八二年結成德、奧、意三國同盟起,意大利就是奧地利的盟邦,但誰都很清楚意大利骨子裡與奧地利為敵。意大利人與法國人常為北非殖民地發生爭端,意大利人加入三國同盟,只是為了在發生這類爭端時取得外交掩護。比起取得利比亞或突尼斯,他們更想得到奧地利的裡雅斯特、達爾馬提亞、特倫托(Trento)周邊的蒂羅爾地區。因此,被外交界稱作「結盟之敵人」的奧地利、意大利兩國,很有可能兵戎相向。

維也納擬定俄羅斯、巴爾幹半島作戰計劃,則一點也不讓人驚訝。若與俄羅斯開戰,八九不離十肇因於奧匈帝國與塞爾維亞的衝突,因此康拉德的B計劃、R計劃在兩個戰線都採取守勢,並保留一個可能足以決定戰局的四個軍的梯隊作為預備隊,以備需要時介入其中某個戰線。如果俄羅斯人縮手,塞爾維亞會被擊潰;如果俄羅斯人堅持不退,會在加利西亞打成僵局,然後在波蘭受到奧、德聯軍包圍。至少,計劃如此想定。[81]

[1] 「Der Schlemihl,」 Die Zeit,Feb. 6,1913;R.J.W.Evans,The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700:An Interpretation(Oxford:Oxford University Press,1984).

[2] Winston S. Churchill,The World Crisis:The Eastern Front(London:Thornton Butterworth,1931),24.

[3] Arthur Ruhl,Antwerp to Gallipoli:A Year of the War on Many Fronts—and Behind Them(New York:Scribner』s,1916),232.

[4] Service Historique de l』Armee de Terre,Vincennes(SHAT),7N 1127,Vienna,Oct. 1,1889,「La question des nationalites dans l』armee Austro-Hongroise.」

[5] Geoffrey Wawro,The Franco-Prussian War(Cambridge:Cambridge University Press,2003),305-306.

[6] Geoffrey Wawro,The Austro-Prussian War(Cambridge:Cambridge University Press,1996),281.

[7] SHAT,7N 1124,Vienna,Aug. 20,1878,Cdt. Tour de Pin,「Apercu politique.」

[8] SHAT,7N 1124,Vienna,Mar. 1878,Capt. de Berghes,「Composition et recrutement du corps d』officiers dans l』Armee Austro-Hongroise.」

[9] Kriegsarchiv,Vienna(KA),Militarkanzlei Franz Ferdinand(MKFF)206,Sarajevo,Feb. 7,1914,FZM Potiorek to Archduke Franz Ferdinand.

[10] SHAT,7N 1123,Vienna,July 15,1875,Capt. Brunet,「Voyage tactique de l』infanterie en Boheme.」

[11] SHAT,7N 1123,Vienna,May 28,1873,Col. de Valzy.

[12] SHAT,AAT,EMA,7N 851,Vienna,Jan. 1923,Gaston Bodart,「Etude sur organisation generale,politique et administrative.」

[13] Gunther E. Rothenberg,The Army of Francis Joseph(West Lafayette,IN:Purdue University Press,1976),109.

[14] Gunther E. Rothenberg,The Army of Francis Joseph(West Lafayette,IN:Purdue University Press,1976),141-142.

[15] SHAT,AAT,EMA,7N 1129,Austria,Feb. 8,1904,「Les scandales de la Cour de Vienne.」

[16] SHAT,EMA,7N 1128,Vienna,Oct. 14,1897,Cdt. Berckheim,「Notes sur le haut commandement en Autriche.」

[17] Otto Pflanze,Bismarck and the Development of Germany,vol. 2,The Period of Consolidation,1871-1880,2nd ed.(Princeton:Princeton University Press,1990),376.

[18] Christopher Clark,The Sleepwalkers:How Europe Went to War in 1914(New York:Harper,2013),66-73;Lothar Hobelt,「『Well-Tempered Discontent』:Austrian Domestic Politics,」 in Mark Cornwall,ed.,The Last Years of Austria-Hungary(Exeter:Exeter University Press,2002),48;A.J.P.Taylor,The Habsburg Monarchy 1809-1918(London:Penguin,1948),157.

[19] SHAT,AAT,EMA,7N 1128,Austria,April 30,1902,「Les allemands d』Autriche.」

[20] SHAT,AAT,EMA,7N 1128,Vienna,May 20,July 14 and 30,1897,Cdt. Berckheim to Minister of War.

[21] Rothenberg,Army of Francis Joseph,121.

[22] Carl E. Schorske,Fin-de-Siecle Vienna:Politics and Culture(New York:Vintage,1981),128-140.

[23] National Archives and Records Administration,Washington,DC(NARA),M695,roll 22,Vienna,Sept. 10,1924,Carol Foster,「The Culture of Austria.」

[24] Die Judenfrage(1908),5-22.

[25] Rothenberg,Army of Francis Joseph,128.

[26] Rothenberg,Army of Francis Joseph,78,85.

[27] Der「Militarismus」in Osterreich-Ungarn(Vienna,Seidel,1902),9.

[28] Norman Stone,「Army and Society in the Habsburg Monarchy,1900-1914,」 Past and Present 33,no.1(1966):96-97.

[29] Rothenberg,Army of Francis Joseph,132-136,162;KA,B/677:0-10,4(Auffenberg),Sarajevo,Nov. 1910,「Stellung und Aufgaben eines nachsten Kriegsministers」;SHAT,EMA,7N 1129,Austria-Hungary,Dec. 22,1903,「L』armee austro-hongroise:indications relatives a sa force de cohesion et a sa fidelite.」

[30] SHAT,AAT,EMA,7N 1129,Autriche,2eme Bureau,July 18 and Aug. 14,1903,「L』Autriche et le conflit hongrois.」

[31] KA,B/232,Karton 514,「Baron Pitreich und die Armee.」

[32] KA,B/677:0-10,4(Auffenberg),Sarajevo,Nov. 1910,「Stellung und Aufgabeneinesnachsten Kricgsministers」;Carl Freiherr von Bardolff,Soldat im alten Osterreich:Erinnerungen aus meinem Leben(Jena:Eugen Diederichs,1938),93.

[33] SHAT,EMA,7N 1129,Autriche-Hongrie,2eme Bureau,「Le victoire du parti politique hongrois—Sa repercussion en Autriche」;Samuel R. Williamson Jr. ,Austria-Hungary and the Origins of the First World War(New York:St. Martin』s,1991),46-47,52;Rothenberg,Army of Francis Joseph,130,150;Stone,「Army and Society in the Habsburg Monarchy,」103-104.

[34] Das Vaterland,Nov. 18,1910.

[35] British National Archives,Kew(BNA),Foreign Office(FO)371/1899,Vienna,Mar. 26,1914,Bunsen to Grey.

[36] NARA,M 862,roll 568,Vienna,June 22,1907,Charles Francis to Root.

[37] SHAT,EMA,7N 1128,Vienna,Dec. 20,1898,Cdt. Berckheim,「Attitude de l』Armee en Boheme.」

[38] NARA,M 862,roll 568,Vienna,Nov. 17,1908,Rives to Root;Dec. 3,1908,Francis to Root. Also,roll 942,Vienna,Sept. 23,1908,Rives to Root,「Racial Riots in Austria」;Reichenberg,Sept. 26,1908,Harris to Asst. Sec. of State,「Demonstrations of Germans Against Bohemians in Reichenberg」;Prague,Oct. 21,1908,Joseph Brittain to Asst. Sec. of State. Also,Rothenberg,Army of Francis Joseph,130;Robert Musil,The Man Without Qualities(New York;Vintage,1996[1930-1933]),2:730.

[39] Manfried Rauchensteiner,Der Tod des Doppeladlers:Osterreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg(Graz:Verlag Styria,1993),28-33.

[40] Musil,Man Without Qualities,2:730.

[41] In 1913,770 million crowns were spent in Cisleithania alone for internal administration. Salzburger Volksblatt,Jan. 23,1914;Osterreichische-Ungarische Heeres-Zeitung,Feb. 1,1913,「Der Moloch Staatsbeamtentum」;KA,B/677:0-10(Auffenberg),Sarajevo,July 1910,「Geist und innere Verfassung der Armee 1910」;SHAT,7N 1131,Vienna,Jan. 2,1912,「Les delegations austro-hongroises.」

[42] BNA,FO 120/907,Vienna,Aug. 9,1913,Cuninghame to Cartwright,F C v H,Bocr,7;Moritz Freiherr von Auffenberg-Komarow,Aus Osterreichs Hohe und Niedergang:Eine Lebensschilderung(Munich:Drei Masken Verlag,1921).

[43] SHAT,7N 1127,Vienna,Oct. 1,1889,「La question des nationalites dans l』armee austro-hongroise」;Josef Pfeiffer,Slovenische Militar-Sprache:Ein Handbuch(Vienna:Seidel,1896).

[44] SHAT,EMA,7N 1129,Vienna,Nov. 18,1903,「La penurie d』officiers hongrois pour l』encadrement de l』armee hongroise—les causes de cette penurie.」

[45] Fremden-Blatt,Dec. 18 and 19,1913,「Osterreich ohne die Nationalitaten nicht Osterreich ware.」

[46] Wien Zukunft,Oct. 1,1913;Die Zeit,Oct. 28,1910.

[47] SHAT,EMA,7N 846,2eme Bureau,Rome,April 13,1916,Col. Francois,「Cohesion de l』armee austro-hongroise」;7N 1124,Vienna,Mar. 1878,Capt. De Berghes,「Composition et recrutement du corps d』officiers dans l』armee austro-hongroise.」

[48] The queue of officer aspirants was so long and promotion so slow that Auffenberg in 1912 recommended creation of a new rank in the army,Majorleutnant or Vizemajor,i.e.,a senior captain. KA,B/677:0-10,4(Auffenberg),Vienna,Jan,1,1913,「Memorandum nach meiner Demission als Kriegsminister.」

[49] KA,B/677:0-10(Auffenberg),Sarajevo,July 1910,「Geist und innere Verfassung der Armee 1910.」

[50] Bardolff,Soldat im alten Osterreich,72.

[51] Bardolff,Soldat im alten Osterreich,88-89.

[52] Franz Conrad von Hotzendorf,Aus Meiner Dienstzeit 1906-1918(Vienna:Rikola,1921-1923),1:37-38.

[53] SHAT,EMA,7N 1129,Vienna,June 28,1903,Cdt. Laguiche;Rudolf Jerabek,Potiorek(Graz:Verlag Styria,1991),27-45.

[54] KA,MKFF 199,「Generalstab und Beforderungsvorschrift von einem Truppenoffizier.」

[55] KA,B/677:0-10,4(Auffenberg),Sarajevo,Nov. 1910,「Stellung und Aufgaben eines nachsten Kriegsministers.」

[56] KA,B/677:0-10(Auffenberg),Bozen,Dec. 9,1913,Brosch to Auffenberg.

[57] KA,B/677:0-10(Auffenberg),Bozen,Oct. 28,and Dec. 9,1913,Brosch to Auffenberg:「...die gut dotierte Stelle.」

[58] NARA,M 862,roll 568,Vienna,Sept. 8 and Nov. 16,1908,Rives to Root.