時 間:2007年5月9日

地 點:北京崇文區(現東城區)華威西裡小區某居民樓

訪談者:定宜莊

在場者:夏暉

1.架松的肅王墳

定:您今年……

白四(以下簡稱白):七十二,屬豬的,1935年(出生)的。架松這個地區(一九)五幾年如果要保護起來,比龍潭湖的地兒都大。

定:架松這地方過去有名啊,誰都知道。

白:可是現在誰都不知道。連他們大人(指夏暉父母)都說不清。

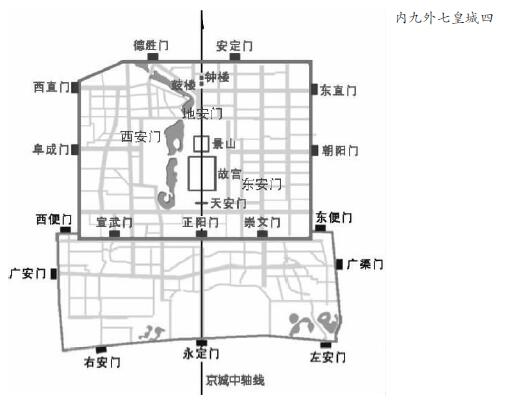

以前龍潭湖啊,是裡潘家窯,裡潘家窯外潘家窯,知道嗎?不是有這麼句話嗎:「裡九外七皇城四。」注30外城的城磚就是(在)裡潘家窯燒的。這兒呢,叫架松,架松墳,肅王府(的墳),後來改了叫架松村。

由潘家窯往東,那兒先頭有個報覺寺,是個家廟。這個新墳地,現在架松那邊他們都管這個叫廟,這不是廟,就是新墳,架松先有的架松墳,後死的王爺埋到這兒,就是新墳。順這頭再往東,整個就是架松。廟這邊拉呢,從這股道往西,順著第一個紅綠燈到第二個紅綠燈往北到東裡頭,那是一個花園,大花園,都是肅王府的。我們架松先頭有上馬

內九外七皇城四

石下馬石,就這兒,這不是有一個理發館嗎,理發館的後頭,這是一個下馬石,我說的那個家廟,那是上馬石。架松這邊拉,南門不開,就是進西門進東門,到時候了,到點兒了,「噹噹噹」一敲點,東門也關上了,西門也關上了。

定:這地方還有點兒?

白:北京城不是「九門八點一口鍾」注31嗎?一口鍾你知道挨哪兒嗎?

定:不是崇文門嗎?

白:崇文門。崇文門也有故事。修那門的時候淘水,隨淘隨砌……這說的是老橋那兒,現在成了地鐵啦(笑)。故事多了,皇宮那個角樓子……(故事略)有這麼個故事吧?

現在這股道往北,以前是運糧河,跟二閘通著。

定:那就是通惠河了?

白:對。注32

〔程:打那東門外頭有一大道溝子,那是一道運糧河過去,一直通到十里河,由十里河往東南走,一直通到天津。十里河那兒有個老爺廟,老爺廟再往南有一個娘娘廟,離這兒不遠,一里多地吧。那老爺廟檯子不小呢,解放之前還唱戲呢。老娘娘,跟西山(妙峰山)的似的,有廟會。大鐘的話得仨人摟,有兩米高。〕

白:就我說這個新墳哪,它裡邊就有一個墳頭,大墳頭,有宮門哪,現在就剩這個大殿了。大殿裡頭有一些小房,木頭房,裡頭有一個桌子似的,供三個牌位。大殿外頭呢,有一個白玉石的(案子),上頭有一個這麼厚的、白玉石的罈子似的,往那兒一擱。上頭的這麼寬,也就有一尺來長,這麼頇(粗之義)的一個銅的什麼。咱不懂啊,咱不知道是幹什麼的。小時候看見過,就是跟那裡頭長大的嘛,那絕對一點兒錯不了的。那裡頭的天花板,沒事玩去,小時候到那裡頭藏貓兒去,

顯謹親王墳大殿(定宜莊攝於2003年)

順這天花板裡頭的一間房上去(躲起來),那誰也找不著。那兒有個疤瘌,木頭疤瘌,是幾個孩子給捅的,捅了看哪兒呀?看天壇,天壇的那個壇,那絕對沒錯。現在讓樓都給擋住了。

就說這羅漢牆……就是那個大殿。大殿四圍砌的牆就說是羅漢牆,那裡頭的棺材,木頭都這麼厚(比畫約有一尺厚),都在墳頭裡。我再跟您說一點兒,我也愛說啊,我那時候還小呢,日本時期鬧土匪,有盜墓的,順這個羅漢牆啊,這兒,盜了一窟窿。盜一窟窿以後呢,我們那兒有一姓曹的,曹達仁,就是曹松慶他大爺,放羊,那邊淨是草啊,盜墓的把那板子擱到窟窿上,蓋上了,羊這麼一走,木板一翻,才知道那兒被盜了。這咱們就得報吧,那時候洋灰還不多呢,是關家,弄幾輛大車拉沙子、洋灰,全是肅王府出錢。誰進去的呢?任五,他膽大呢,讓他下去,下去一瞧啊,裡頭是水,水裡頭有一小船,那船一見空氣就過來了,他拿電棒一打(意即打開手電筒一照),那船上有燈,燈一見空氣就滅了,然後他上來讓別人下去看,也是。就是那個墳哪,盜墓的沒盜走。怎麼沒盜走呢?有那船哪,你過來不是得上船麼,你也不知水深水淺,不敢上,這麼著,給墓留下了。

定:這也是傳說了。

白:不是,這是我看到的。船我沒看到,那盜墓留下的地兒我看到了。你讓我找,我還知道那個地兒,可是現在都是人家的院子了。

現在你要問他們整個架松村有幾個碑亭,他們說不上來。五個!張嘴就得說五個。這說的是大碑,不說小碑,小碑就是露天沒有碑亭的,大王墳也有,沒有碑樓。(大碑)這邊是滿文,那邊是漢文,一雄一雌。大王墳倆,一雄一雌,圈裡頭倆,一雄一雌。

定:我不懂這一雄一雌是怎麼個意思?

白:雄雌就是公母啊,公的、母的。

定:碑怎麼還有公母啊?

白:就是做的樣式不一樣啊。就是立的碑,一大一小,具體寫的什麼字,都是肅王的東西。那時候新墳的大山子後頭,那大楊樹,不是六棵還是七棵,反正七八棵吧,一個人摟不過來。西邊有一棵柳樹。靠大道上也有幾棵。那山子上頭都是松樹,一片松樹,柏樹,都是這個,那時候有點小風啊,一進山子「嘩——嘩——嘩——」響。過去到我們圈裡頭,老有幾片網,叫子呀,賀子鳥啊,都有。新墳的大山子現在都撂平了,解放以後,×××他們賣黃土啊,拉出去都給賣了。

樹現在這邊還有幾棵,就是在13號樓的後頭,還有一棵大槐樹,從槐樹西邊,整個在圈裡頭,給碑樓整個圍起來了,這樹枝都是橫著的。

〔程:最細的枝都比這樹(指馬路邊碗口粗的樹)還粗哪,都是橫著的,用杉篙注33給架起來,六個人摟不過來的樹嘛,碑亭那亭子特好,夏景天兒特涼快在那兒。「文化大革命」才拆。〕

白:不是,(碑亭)「文革」之前解放軍給拆了。乍一來他們是炮兵,六門大炮,整個兒把這馬路這邊,佔了。不是1952年就是1953年,就是這兩年。

〔李注34:都沒了,就剩一大殿。剩一大殿還亂七八糟。花園子拆啦,小廟拆啦,北邊那兩個碑樓也沒了。毀啦。〕

定:我看見的那幾棵都是死樹。

白:那幾棵死樹是××家弄的。不信您去挖去,它絕對缺根。解放以後他沒轍啊,刨那根,刨這麼寬,這麼長,一棵樹刨三根兩根的,當劈柴使了。樹跟人似的,本來它就老。結果他進法院(應是監獄之誤)就進了二十幾年。現在活著的好像是三四棵吧,是在東北角,人給保護起來了,還真好。

2.肅王墳的看墳戶

〔程:沒解放的時候,那架松圈裡頭沒人敢去。圈裡頭有西門,西門外頭是下馬石,南門外是上馬石,甭管你多大的官,你走到那兒,你也得下馬,下馬石早沒了。要是沒解放,(外人)跟這兒住不了,給您扒一層皮,這土霸王了不得,這解放我還受欺負呢。

定:這架松的墳圈方圓得有多少裡地啊?

程:沒有多少。小學校(指現在的勁松三小)就在那裡頭。

定:那他們一家有多少房啊?

程:嘿,那房可多了。都是看墳的房。有個七八十間吧。

定:看墳的都幹什麼,是不是都種地呀?

程:公家給關銀子,那會兒。我還沒看見過呢。還沒我呢。〕

定:你們這幾家過去就是管看這肅王墳的?

白:哎,就是看墳頭的,就是這兒看墳。都是多少輩子的老住戶。說架松的老住戶,我這歲數都不算了,我這歲數之上算老住戶,那才成。先頭啊整個架松村,誰說有多少戶,讓他說他說不上來。我就告訴您,整個的架松村,36戶。後來了,一點一點地掰了,那就戶多了。

定:您說的36戶是什麼時候?您爺爺的時候?

白:哎。六個姓,36戶人。架松啊,有一外號:「哈一黨,夏一窩,誰家沒有關家多。」關家人多。剛才都說六姓,不全是。在這裡頭,像我們這戶是白家,我們家人少。哈家,曹家,夏家,關家,還有錢家……還不對,還有趙家,還有任家,任家人少,就一家。都是老住戶啊,都是大王墳、二王墳,娘娘墳,新墳。這你上外邊別人誰都說不上來。我是走不了,要是走得了咱們一塊兒去遛遛這幾個地兒。

大王墳有關家、白家、金家,金富貴,金世良是金富貴的父親;兩家趙家,趙文彬、趙文光;一家張家,一家鮑家,鮑志良。二王墳是馬家,馬什麼我說不上來了,就知道馬五馬六,現在活著都得一百多歲了。完了這邊拉,娘娘墳……

定:也是肅王的?

白:哎,有江家、夏家。也有的人都絕了。到這邊新墳呢,馬家、白家、王家、前河沿後河沿江家。架松圈裡頭,東邊拉,東門裡頭,姓夏的,夏慶福,老輩不知道叫什麼啊;西門一進門到南裡頭,姓錢,錢祥慈,九十多死的,剛死,沒有兩年。道北裡頭,關家,關家後頭,姓曹,曹松慶……你看佟家都不是咱們架松的人,佟××他媽是架松的姑奶奶,是左安門佟家的,他們是做轎子的。外潘家窯是大葦坑,大葦坑都是關家的。

定:這些人名您還都說得上來。

白:我多少得給你說幾個人名大概其,不能胡咧呀。

定:你們家是從哪輩過來看墳的?

白:反正我知道我們是正黃旗。我們這都是正黃旗,說多少輩過來的就沒傳過來了,老姓也說不好,反正到我這輩三輩都姓白了。我們那時候聽我父親說,我們架松有夏家一個,有我爺爺,倆人進沙窩門,廣渠門啊,一個打點,一個關城門,讓人給逮住了……

定:幹嗎關城門啊?

白:喝醉了打賭。這個說你敢關城門嗎?說我敢。那個說你要敢關城門我就打點去。這打點的給逮住了,關城門的沒逮著,跑家裡去了,趕緊,去救去吧。有一個姓夏的,是我們這村的頭兒吧,到那兒去了:「拿帶子給我綁上!」弄回去了。咱們這兒一提架松的人,誰敢動啊,擱現在你關城門?不得給打死!

定:說明那時候架松這兒的人夠橫的。

白:那時候是橫啊,現在咱北京人沒有這……都是外地人橫。

定:這是您爺爺的故事?

白:我爺爺的故事。

定:有個事我一直鬧不懂,這墳怎麼個看法呢?

白:這幾家吧,這是墳地,你們給歸置歸置,別讓外人騷擾,別毀。

定:各家怎麼分工啊?

白:不分工啊,大傢伙兒關照不就得了嘛。這是那大墳頭,這上來台階,得五米吧,兩邊大門,一邊一小門。一說城裡來人了,就跟著一塊兒進去。

定:他們每年來幾次?

白:一年來兩次,這是那個時候,後來就不來了。(來的)頭天就告訴話兒了,大概其的就都知道了,這幾家就趕緊的,孩子大人的緊著忙活,該掃掃的,該哪兒有什麼的,大夥兒忙活忙活,歸置歸置,就跟咱們歸置屋子似的。要說十九(善耆第十九子)啊,憲度之注35我知道,他來的時候坐汽車,坐馬車,瞅見過那馬車吧,趕車的跟上頭坐著。孩子看著都新鮮。

〔程妻:反正他們一上墳來,架松村的大姑娘都得藏起來,不藏起來要給選進宮去這就干了,就擱起來了。〕注36

定:最早看墳的時候都有俸祿是吧?

白:哎。那時候旗人不就是架鷹,就跟張國立演的什麼似的。

定:給你們開支的時候你們種地嗎?

白:不種啊。

定:就是說過去你們這架松圈裡頭一大圈地,可是你們都不種?那些地就荒著?

白:就荒著。有地,有草地。後來不給你開支了,比如說那時候一個月一個男的,我給你開50兩銀子,後來給你開40兩了,後來他沒錢了,給你開得越來越少,一點一點少了,那怎麼辦呢?那我這生活……後來越來越什麼,你又不會種地,怎麼辦呢,咱們找個人來幫著開地吧,找人幫忙,你是漢人,我給你找來,幫我種幾天地。我們跟漢人學種地,就跟現在請人家民工蓋大樓似的。都說嘛,「老百姓都發愁,侵略民房蓋大樓」。

定:你們家那些地都是後來學種地才開出來的?

白:啊。人家幫你的忙,你的地,我弄完了你種。學(xiao)會了種地,那就不用漢人啦,還用他幹嗎啊,我會啦。就在這兒種地。那時候各家的地都差不多,幾畝地。你像我們那時候,這兒是六畝,就是現在小學校(勁松三小)操場啊,那是我們家的地。西邊,就是我說的新墳哪,光華木材廠的後頭,宿舍,那兒有二畝地,也是我們家的。還有山後,他們都不知道哪兒是山了,就是墳圈後頭。(憲度之)土地改革的時候他來過。我們種的這地,我們沒有地契啊,他有地契。

定:就是說土改的時候把憲度之的地都分給你們了是吧?

白:沒分,不分了。就按我們以前有多少地,就按照架松村總共的地,現在說就是總賬,他就交政府了。

定:交完了以後呢,你們就沒地了?

勁松一角(定宜莊攝於2003年)

白:我們照常還種著啊。後來入農業社的時候就入沒了……還有房契,搬遷時候的房契啊,是解放後第一任北京市市長給我們發的房契。還有更老的一個房契,解放前二年下雨下了好幾天,房塌了,都上碑亭住著去,就弄沒了。

定:你們家解放時候劃階級成分劃的什麼?

白:貧農。我們這家整個兒是貧農,我們人口多。夏××是地主。大王墳的白家,中農。他是自個兒找的,窮的時候吃不上飯,就一閨女,後來買個騾子,拴一掛車,不錯吧,結果打一中農,騾子也歸公了(眾笑)。

定:現在你們都是居民戶了吧?

白:都農轉非了。

3.白四一家

白:我爺爺的上頭是哥兒一個。爺爺那輩兒是哥兒仨,大王墳有哥兒倆,新墳這兒是我們家。我父親那輩兒就哥兒一個。到我們這輩上哥兒倆。我大姐今年活著都八十八了,年頭太多了吧?我哥哥都沒見著我爺爺。那時候種點地呢,還都有手藝,我爺爺那輩兒是幹什麼的?土作,就是您這兒要蓋房,挖那個根腳,那叫土作,幹這個。我爺爺那時候還摟柴火賣,搓火繩賣,知道嗎?

定:不懂。

白:(進屋拿出來一塊石板)就這塊板啊,在我爺爺那個時代就有,傳給我媽,可不是這樣,這已經磕得亂七八糟的了,那時候是圓的,就用這個搓火繩(演示),那時候不是有滴滴涕,日本時期滴滴涕,熏蚊子的。注37到我父親這輩兒是瓦匠。

定:那您呢?

白:我沒文化。

定:您不是念過書嗎?

白:早就(當)飯吃了。

定:那您後來幹什麼工作?

白:我呀,打布袼褙兒的。

定:是做鞋用的布袼褙嗎?那還是一行當哪?

白:對,那屬於底行。什麼叫底行?就是納鞋底子,鞝鞋,不都得用這個嗎?後來不價啦,後來是玻璃廠,做玻璃的,現在我就說做玻璃的,不說底行了。

定:您那時候是學徒啊?

白:學徒。

定:你們有這幾畝地還不夠養活你們的,還需要出去學徒去?

白:日本時期受苦了就。沒有飯吃,吃混合面,吃花生餅,吃核桃餅,就是咱們這兒的核桃,把皮剝了去,裡邊不是有那牆嗎?(用牆跟核桃仁)一塊兒一壓。日本快亡國了注38沒幾年吧,「防空壕,沒用著,日本亡國賣大袍」嘛,「抽漢奸,打漢奸,棒子面,賣一千。」聽說過嗎?(大笑)

定:沒有啊。

白:日本人以後國民黨,國民黨三年,那時候一般。為什麼叫一般呢?你有幾畝地,旱澇保收,到時候能種這點地,能收回這點糧食。那叫半工半農。現在種糧食,比日本時期、國民黨時期、解放初期的地,打糧食能翻上兩番。為什麼說翻上兩番呢?第一個,現在的種子跟那時候不一樣了。第二個,你的地現在都上這個肥那個肥,什麼肥田粉。我們那時候種的地呢,使那個車,進城裡頭掃黑土去。你知道什麼叫掃黑土嗎?

定:不知道。

白:你50多歲,掃黑土你都不知道?就是弄著那車啊,上城裡頭,胡同,拿把破掃帚,牆根底下亂七八糟的地兒,就掃,掃成了堆,拿鐵鍬往車上裝,那叫「出城十里黑」。城裡頭那土是黑土,到咱們這地兒是黃土。城裡那土掃來呢,裡頭有點草末啊亂七八糟的,擱到一堆,挖一坑擱裡頭,再加上咱們這地兒的灶灰,什麼掏的茅房啊,一倒水使這一捂,一發,發完了,冬天弄的吧,折騰兩過兒,是肥吧,給這個東西擱到地裡頭。棒子剛這麼高的時候,往那棒子棵底下,抓一把,加點肥,這叫抓青。現在不用這個了,這是那個時候。那時候五畝地的麥子啊,就說還是平平常常不算旱不算澇的情況下,一畝地的麥子就能打上50斤。這一個麥穗啊,溝三溝四,知道什麼叫溝三溝四?比如這是一個麥穗,這不是一道、兩道、三道嗎?溝三加餡兒,溝四加餡兒,加餡兒啦,溝三加餡兒啦。加餡兒了多打,能到70斤。人家就說了:「哎,今年您這麥子可抄上了啊,您這頂呱呱的。」麥子地裡頭種晚棒子,要是秀穗的時候沒趕上雨,就這麼一點(比畫幾寸高)。現在呢,催,一年打兩季兒,打幾千斤。現在這棒子,這麼大個兒,一棵上就倆。

我們那時候受的罪啊……學徒,我學徒那年十幾歲,日本剛亡國(投降)。那學徒太苦了,現在這孩子,還甭說孩子,就是40歲以上的,像我大兒子今年四十八了,他也受不了。說您是師傅,我是徒弟,早晨起來,人家耍手藝的人家沒起呢,您得把洗臉水把什麼都歸置完了。人家起來遛彎兒去了,您得給那被臥疊起來,該擱到哪兒擱到哪兒。還一樣,我要是把那被臥卷捲起來,「 當」,像擱這杯子似的,擱到邊上了,回來他(指師傅)就找掌櫃的去了:「您不要我啦?」——擱被臥卷就等於辭了他了,這回來我就得挨打。你得把被臥都抹擦平了。你住過暗樓子嗎?什麼叫暗樓子啊?

當」,像擱這杯子似的,擱到邊上了,回來他(指師傅)就找掌櫃的去了:「您不要我啦?」——擱被臥卷就等於辭了他了,這回來我就得挨打。你得把被臥都抹擦平了。你住過暗樓子嗎?什麼叫暗樓子啊?

定:……

白:連暗樓子都不知道。咱們這大房,這個(牆)角支一根木頭,那一(牆)角支一根木頭,四個角支四根木頭,橫上,搭上梁,搭上板子,在上頭擱東西。徒弟跟暗樓子上睡。哎,耍手藝耍手藝,過去學徒就跟做新媳婦兒一樣。

定:您說說您學打布袼褙兒的事好嗎?

白:做袼褙兒是在城裡,干了二年。別提受那罪了,現在那地兒沒了。(拿來兩張白紙)就比如這兩張紙,這一張紙就等於一塊鋪陳,這兩個(袼褙)要粘到一塊兒,茬口只能是一韭菜葉的寬。打呢,一雙鞋底的袼褙兒,是三尺六的長,一尺六的寬,您得一塊一塊,這麼樣地粘。這是大塊的。小塊的呢,鞋幫呢,拉開了,也得這麼粘,粘上還得順這兒這麼一揭,提摟出去,擱到這板上,晾乾了用。打一層呢,都是這麼小塊鋪陳,打一層不好打,沒法提摟啊(演示)……那還挨耳刮子呢,糟蹋掌櫃的糨子。

定:那技術現在也用不著了。

白:咱們中國的小的手工業,去了百分之六十了。做卡子的還多嗎?婦女的卡子,不多了。還有砸花兒活的。這麼大的錫做的模子,是倆的,給這模子擱到這鐵上,這是這花的葉,拿這個鑷子,夾著一個小花葉,擱到這個模子上,再拿那槓兒一蓋,拿這板兒「光」一砸,這模子一熱呢,就出這一道一道的,葉脈。花市花市的知道嗎?就從花市西口往東,羊市口往下,羊市口小市口,胡不拉口,道北裡道南裡,花市集。都有(幹這個的)啊。

我從學徒,過日子,家庭生活的時候……20來歲,正受罪呢。

定:20來歲您是……

白:50年代初。沒吃沒喝的時候,窮小子。「三年災害」是真困難,那時候我就上玻璃廠。我什麼都幹過,就是這麼大的個子不會偷人,我算白活了。

4.過去和現在

白:過去女的怎麼請安你會嗎?

定:不會。

白:你是旗人怎麼不會請安呢?

定:您會?您請過?

白:請過啊,男的請安得把這腿踢出去,那時候講究穿大褂呢,上誰家拜個年,進門您得先叫人,後請安。你比他小不了幾歲,只要是比你輩分大的,你都得請安。你說那是個小孩,那也得管他叫叔,你也得給他請安,不價的話,家裡大人瞅見,就挨說。

定:架松這地方是什麼時候開始毀的?日本人來的時候?

白:日本人到咱們這村沒糟害過,是以後,不過日本時期就差了……不單是村毀了,人都毀了,都不是人了,變了,一代不如一代,一代不如一代。毀得沒邊了,架松毀得整個沒有邊了。

定:您是說過去整個村子都挺有規矩的,大家互相挺照顧的,像一家人似的?

白:對對對。像我這個歲數來說呢,像這個老街坊,多少輩,說這孩子犯錯了,誰瞅見誰都是:「你幹什麼你,我踢你,我打你!」一告訴(家長),還準成,家長准說:「打就打了,誰讓你不聽話來著。」哎,這孩子就教育好了。現在你要說你幹什麼你,我打你,他媽先不幹了,就是一個兒嘛(指獨生子女)。現在你管不著,你姓你的姓我姓我的姓,那時候不價。就是說那時候團結。那時候就我們這村,開著門,「誰誰誰在家呢嗎?」沒有,就進去拿個鎬啦,幹點什麼啦,哪兒像這時候……

國民黨時候征丁,我們這兒老住戶夏官保他是保長,見要抓誰他就給報信,說快跑,跑哪兒去呢?剛才我說的外潘家窯,大葦坑,躲起來,你要來抓,沒人。土地改革沒怎麼鬥他嘛。

定:你們王爺墳的外頭都是漢人的墳?

白:不少呢。就這股道,往東,大部分都是漢人。也就是吃俸祿的時候,跟漢人不一樣,您一不吃俸祿了,這漢人罵咱們滿人,說咱們上茶館啊,都得先上門後頭去,知道什麼意思嗎?門後頭掛一塊豬皮,抹抹(笑)。那時候前半個月滿族人有錢,吃飽喝足上茶館了,窮了,怎麼辦呢?說今兒你這嘴怎麼沒有油性了?怕人說。

5.漢人的墳戶

〔訪談者按〕在找到白四先生之前,我曾與在樓前閒坐的一群老人聊天,李先生是這時路過這裡的,老人們都說他也是華威西裡七號樓的住戶,知道的事很多,我便與他簡單交談了幾句,但未及深談,就有人告知說白先生回家了,於是分手。今將李先生的講述羅列於此,旨在介紹架松一帶除肅王府之外,其他住戶的生活情況與生活環境。

李:我61歲。我們家在這兒一百多年了吧。看王爺墳的是旗人,我們是漢人。旗人就那麼幾戶,幾大姓。反正這都是老住戶。老人講在過去,在民國時期吧他們是有武裝的,有槍,輕易進不了他們的墳圈裡頭,不過他們的(墓地)規模相當好,花園是花園,現在北空營部的,那是祭祀的地方吧。

定:你們家原來也是看墳的嗎?

李:我們看的不是這墳,是全聚德注39的,就是前門外頭的全聚德。就我們一戶在這兒看墳,種的是人家的地。人家那陣兒有錢,姓楊。到我知道的時候他們是老哥兒仨,老大是前門這全聚德的,老二我沒見著過,老三是天津的全聚德。老大的墳地不在這兒。

他們沒有太大的墳,他們才幾代人哪。到我們這時候就有二三十個墳頭了。原先在小葦坑,東邊,小橋那兒。腫瘤醫院那邊。墳地前頭全是果樹園,有松樹,原來不少,好幾十棵呢,圍著葦坑邊上。圍城的時候(1948年)修工事,全給鋸了。

老三家我去過,他們有活兒我們得給他幹去,零碎活兒,房子修修補補。

定:你們不是看墳嗎,還管修房子?

李:剛一解放的時候,他們沒人哪。這楊老三,六個老婆,留下的就一個兒子,就是他小老婆留這麼一個兒子,小老婆跟他差的得三四十歲吧。閨女是1953年還是1954年得肺結核死了。前門這個人家(老大)有兒子,兒子孫子都有。(全聚德)他早交國家了,剛一解放他就交了。原先的經理,十年前吧,是他孫子。人家那東西可是手藝啊。

今日肅王墳陽宅(定宜莊攝於2003年)