在世界歷史上,中華和羅馬都堪稱獨樹一幟。其他那些帝國,亞述、迦勒底、波斯、馬其頓,都由一個或幾個偉大征服者建立,中華卻由邦國而帝國,羅馬則由共和國而帝國。也就是說,他們都是自己成長的。

成長需要土壤,也需要力量。那麼,中華文明與羅馬文明的土壤和力量又是什麼?

中華是禮,羅馬是法。

正如在中國,失禮或非禮會導致嚴重的後果,羅馬人也把違法看作不可原諒的行為。他們寧肯吃虧、失敗甚至掉腦袋,也不肯違法。愷撒被殺後,西塞羅曾提出盡快召開元老院會議,以鞏固成果。而且,刺殺集團的主要成員布魯圖身為大法官,恰好有此權力。

這位布魯圖是共和國第一任執政官布魯圖的後代。

不過按照法律規定,大法官只有在兩位執政官都無法召集會議時,才能行使這項權力。這時,一位執政官愷撒已死,另一位執政官安東尼卻還在羅馬。因此,布魯圖猶豫再三,最後還是拒絕了西塞羅的提議。

布魯圖說:這是違法的。

這事聽起來十分怪異,因為行刺愷撒的布魯圖原本是殺人兇手。而且,愷撒作為終身保民官,享有人身不可侵犯權。也就是說,布魯圖已經雙重意義地犯過法了,再違一次法又有何不可呢?何況還是為了國家。

然而布魯圖就是不肯,以至於坐失良機。

這事如果發生在中國,恐怕只能解釋為迂腐,但在羅馬則會得到尊重。因為刺殺愷撒是可以理解為戰爭的,即共和國與破壞共和的國家敵人之間的戰爭。戰爭當然要死人,法律也不保護公敵,布魯圖心安理得。

開會則不一樣。召集元老院會議,原本因為只有元老院的決定才是合法的。如果會議本身違法,那麼這決定還能合法嗎?依靠非法會議重建的共和,是羅馬人民想要的嗎?這豈非重新回到了愷撒的人治路線?

可惜布魯圖沒有想到,把愷撒視為國家的敵人,只是他們自己的看法,元老院並沒有宣佈愷撒是人民公敵。所以他們的刺殺仍屬非法,必須被判有罪。

布魯圖也只好自殺。

法治觀念如此之強,在全世界當數第一。

這當然其來有自,甚至可以追溯到西亞文明,但公元前494年的平民撤離運動也功不可沒。因為正是在這場運動之後,羅馬迫於平民的壓力開始了成文法的制定。首部法典刻在了銅板上,因此得名《十二銅表法》。[3]

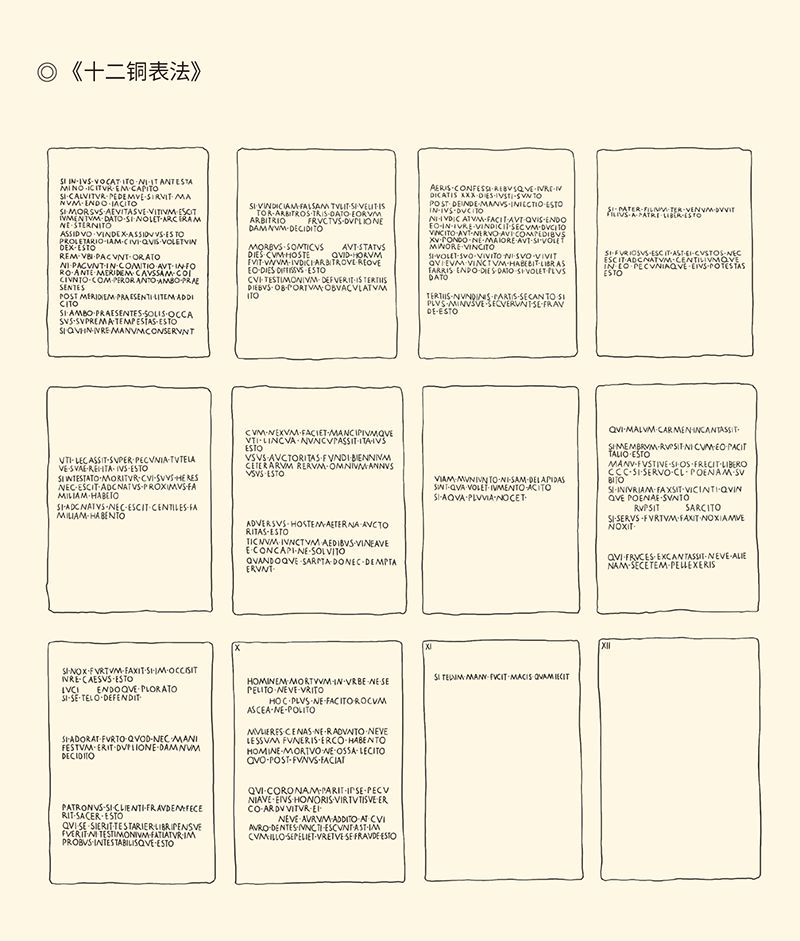

《十二銅表法》於公元前451年由古羅馬十人委員會起草,至公元前449年完成,是羅馬第一部真正的法典。該法典鐫刻於青銅之上,公開展示。據羅馬文明博物館《十二銅表法》複製品。

以法治國,正式開始。

最早制定的是為本國公民頒行的法律,即公民法,亦即國內法。後來版圖擴張,人口眾多,外族和異邦也在羅馬的統治之下,又制定了世界各民族的共同法律,叫萬民法,亦即國際法。最後,這兩大法律體系被合在一起,叫統一法。其成果,就是《民法大全》。

這時,已是東羅馬帝國時期了。

羅馬法在世界古代社會,堪稱最為系統完善。它包括兩大部分:公法和私法。公法是關於政府的,私法是關於個人的。私法與公法相比,私法更重要。

私法分為三個部分:人法、物法、訴訟法。這三個部分當中,人法又最重要。人法規定了什麼是法律意義上的人,條件是具備人格,享有權利,承擔義務。符合這三個條件的就是人,不符合的就不是人。

奴隸不符合這三個條件,所以奴隸沒有人權。

人權在羅馬法當中就是身份權,包括自由權、家族權和公民權。有自由權,就是人;有家族權,就是男人;有公民權,就是羅馬人(請參看本中華史第二卷《國家》)。

在羅馬,這三種身份權是可以分開的,因此也可以部分或全部喪失,叫人格減等。喪失家族權叫小減等,從此不是男人;喪失公民權叫中減等,從此不是羅馬人;喪失自由權叫大減等,從此人格盡失,不再是人。

這就是羅馬的法定人權。

人權既然是法定的,那就不是天賦的,因此可以依法授予或剝奪。如果被授予公民權,就有了羅馬公民的權利和義務;被剝奪自由權,則從自由人變成了奴隸。

沒人願意失去人權,所以誰都不敢以身試法。

執政官和皇帝也一樣,他們害怕的是元老院。元老院雖然沒有行政權,只能對執政者提出建議和忠告。但是他們手上有一張王牌,叫「元老院最終勸告」。如果接到這份通牒還不改悔,元老院就可以宣佈他為人民公敵。

結果怎麼樣呢?全民共討之,全國共伐之。

對於這項能夠制衡權力的權力,元老院當然不會輕易放棄;而只要元老院的這個功能還在,羅馬就很難從共和走向帝制。後來屋大維革命成功,是因為蘇拉和愷撒改造了元老院,他自己則給足了元老們面子。

當然,根本原因如前所述,是時勢使然。

但,即便從共和國變成了帝國,羅馬也仍然是一個法治國家。公元100年9月,執政官小普林尼在元老院發表就職演說時,就對坐在會場中的皇帝圖拉真說:皇帝不應該在法律之上。相反,他應該在法律之下。

王在法下,羅馬人早就懂了。

戰敗國和他們的臣民,當然也如此。

前面說過,中國的周和羅馬在處理國際關係時,都極具政治智慧地與同盟國和戰敗國組成了共同體,把對立面變成了自己人。但,這絕不意味著一視同仁。相反,那些戰敗國和同盟國,關係有遠近,權益有寡多。

也就是說,共同體內是有等級的。

周人的等級叫五服,分別是甸服、侯服、綏服、要服和荒服。其中離王城最近的叫甸服,最遠的叫荒服。實際上,一個諸侯國如果屬於荒服,已經是「地老天荒」了。他們往往仍被視為蠻夷,對周王室應盡的義務也最少。

羅馬也是五等,分別是羅馬、加盟國、自治國、殖民地和同盟國。跟周人的五服一樣,這也是一個權利和義務同步遞減的序列。羅馬人擁有的權利最多,應盡的義務也最大,同盟國則相反。

當然,這是羅馬在聯盟時代的事情。後來,戰敗國也像在波斯一樣被設為行省,治理的方針卻一如既往:根據關係的親疏和表現的好壞給予不同的權益。

羅馬手中的牌,是公民權。

公民權不是基本人權,因此可以授予。一旦被羅馬授予公民權,就意味著這個人的私有財產和人身安全將受到法律保護。如果被侵犯,羅馬政府不會坐視不管。

這當然令人嚮往,誰不想靠上羅馬這棵大樹呢?

羅馬的方針卻是分而治之,有的授予羅馬公民權,有的授予拉丁公民權(沒有選舉權和被選舉權),還有一些乾脆沒有公民權。不過,他們也享有充分的自由,可以保留自己的宗教和習俗,也不用學拉丁語。

這才真是和而不同。

難怪其他帝國都滅亡了,羅馬卻穩固而持久。

可惜法律並不萬能。西塞羅和布魯圖也不會想到,屋大維可以在法律的框架下,用共和國的磚瓦樑柱建造他的帝國大廈,而且這大廈有一天還會倒掉。

後面這一點,屋大維也沒有想到。

[3]羅馬人法治觀念的源頭,也許可以追溯到西亞。有一塊出土的泥板上,就用蘇美爾文記載了大約在公元前1890年的法律判決。此後,則有烏爾第三王朝的《烏爾納木法典》和古巴比倫的《漢謨拉比法典》。