祭祀的高潮和餘興,是篝火晚會。

這很有必要,甚至不可或缺。事實上,原始時代的祭祀禮儀並非規行矩步,莊嚴肅穆,而是載歌載舞,天恩共沐。那些充滿激情的歌舞,也是獻給神靈的禮物。

禮物從來就是豐盛的。

首先是犧牲和粢盛,也就是肉類和糧食。這是食物。其次是玉帛,也就是玉器和束帛。這是紅包。犧牲、粢盛、玉器和束帛,合起來就叫「犧牲玉帛」。既有食物,又有紅包,可見請神吃飯態度之誠懇,儀式之隆重。

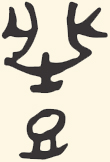

盛放犧牲玉帛的器皿,有鼎、簋(讀如鬼)、簠(讀如府)、豆。簋是圓形的,簠是方形的,用來盛放粢盛。鼎則有圓有方,用來盛放犧牲。不過,簋簠之類要到商周才有,都是青銅器,原始時代大約用陶豆。豆,是古代餐具,類似於高足盤,有的還有蓋。盛放玉帛的器皿,和盛放犧牲的豆,疊加起來就是「豊」字。它讀如禮,意思也是禮或禮器。[6]

◎甲骨文「禮」(豊) (甲一九三三)

◎甲骨文「禮」(豊) (甲一九三三)  ◎金文「禮」(豊) (豊卣)

◎金文「禮」(豊) (豊卣) 當然糧食和肉類,神吃不掉;東西,也拿不走。玉帛之類,大約會重複使用。犧牲,則在儀式後由族民分食,叫胙肉(胙讀如做)。分食也不完全是怕浪費,還因為肉上已經有了神的祝福。分而食之,正是為了共享太平。

犧牲和粢盛是吃的,玉帛是用的,歌舞則是看的和玩的。這同樣是人神共享。沒人知道,神靈們是否會堅持看完這台晚會。也許,享用了盛宴,拿走了紅包,又觀賞了部分節目,他們已心滿意足,要回天庭或山林打盹。

然而分食了胙肉的族民們卻意猶未盡,興致正濃。畢竟,請神吃飯的事,不可能天天都有。既然這日子相當於逢年過節,那又何不把它變成嘉年華?

篝火晚會,弄不好就通宵達旦。

那是一種怎樣的歌舞啊!在青海省大通縣孫家寨出土的陶盆上,我們看到了這樣的場面:五人一組,手拉著手,頭向一邊側,身向一邊扭。他們的頭上,飄著一根東西,疑為髮辮;兩腿之間,則翹著一根東西,疑為飾物。

嘻!這是土家族的擺手舞嗎?這是納西族的篝火舞嗎?這是藏族的打阿嘎嗎?這是維吾爾族的麥西來甫嗎?

也許是,也許不是。

也許,它就是古人一再回憶的「葛天氏之樂」——「三人操牛尾,投足以歌八闋」。[7]

這樣的原始歌舞,一定虔誠而又蠻野,熱烈而又謹嚴。那是先民們在莊嚴儀式上生命活力的體現。據說,樂器是女媧和伏羲的發明。因此,我們完全可以這樣來描述——如醉如狂,神采飛揚,伏羲琴瑟,女媧笙簧。

值得關注的,是兩腿之間那疑為飾物的東西。

沒錯,它應該就是腰飾。但原始人的所謂腰飾,從來就是可疑的。它們往往是一些樹上扯下的葉子,地上撿來的羽毛,或者松鼠和野狗的尾巴,遮蔽性極差,裝飾性極強。人類學的研究表明,這些腰飾還是舞會上專用的,目的顯然是要引起觀賞者和參與者的特別注意。[8]

這可真是欲蓋彌彰。

不難想像,月色朦朧,火光飄逸,瘋狂搖擺飛速旋轉的裸體上,唯獨某一部分有著閃爍不定的珠光,搖曳生姿的流蘇,會給春情勃發的青年男女以怎樣的刺激。

因此晚會的尾聲,恐怕不是齊聲高唱「難忘今宵」,而是三三兩兩走進密林。個別性急的,也許還等不到那一刻。

做愛,以神的名義。

做愛,在神的面前。

這就是遠古的禮樂。它是神的盛宴,也是愛的盛宴。

用不著大驚小怪。在原始時代,飲食和男女,原本就是同一件事情的兩面,同一個目標的兩手。這個目標和這件事情,就是族類的生存和發展。神,當然是贊同的。

這,才是祭祀儀式和篝火晚會的主旋律。

[6]禮起源於祭祀,已成為學界共識。禮字上半部,是一個盛放了玉的器皿,即王國維先生所謂「盛玉以奉神人之器」(《觀堂集林·釋禮》)。郭沫若先生更明確認為是放了「兩串玉具」(《十批判書》)。

[7]見《呂氏春秋·古樂》。

[8]請參看格羅塞《藝術的起源》。