如道教徒所宣稱的,道教的歷史形態可能起源於終南山西端的樓觀台。可是它的史前形式,卻遠在很早以前,就已在終南山東端的華山上興盛了。對於道教徒來說,華山的意義甚至要超出史前時期,一直回溯到萬物創始的時候。

太初時,混沌分化成陰和陽。陰陽再次分化,成為老陰、老陽和少陰、少陽。這四種力量交互作用,產生了各種各樣的生命。其中第一個生命就是盤古。盤古一生下來,就拾起一把錘子和一隻鑿子,用他畢生的精力去開天闢地——也就是如今我們大家居住於其中的這個空間。他不是花了七天,而是花了一萬八千年。當他終於倒在地上死去的時候,他的軀體化做了五嶽:他的頭化做東嶽,他的胳膊化做北嶽和南嶽,他的腹部化做中岳,他的腳化做了西嶽。

經過幾千年的風化之後,盤古的腳逐漸變得像一朵石頭葉子上開出的花,因此早期的中國人把西嶽稱為“華山”——花山。它開在中國最早的部落文明的中心地帶,直到現在,中國人仍然喜歡稱自己為“華人”。這一稱呼表明了這座山對於他們的祖先曾經有過多麼重大的意義。

華山有一股特殊的力量,從而贏得了人們的尊重。它的外形在群山中是獨一無二的。要攀登它需要巨大的勇氣和巨大的慾望——不是肉體的慾望,而是精神的慾望。因為華山是中國最早的精神中心之一,是薩滿們來尋夢的地方。黃帝就是這樣一位薩滿,他爬過幾次華山,去與神人們交談。公元前2600年左右,黃帝乘龍回歸仙班,他在塵世間作為中國北方部落聯盟首領的權力,傳到了白帝的手中。

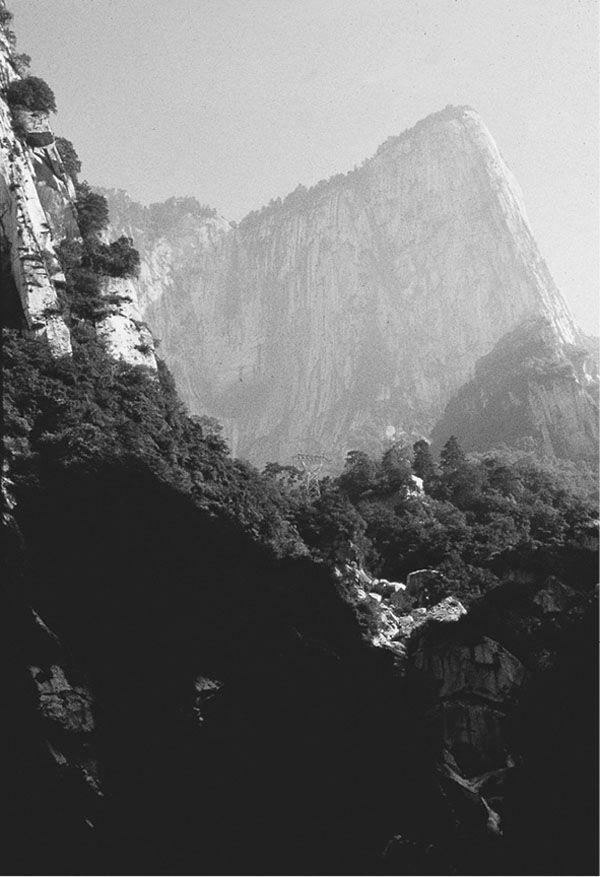

華山風光

儘管白帝把他的宮廷遠遠地建到了黃河沖積平原的東部,但是他的後裔中的一支,還是遷移到了華山附近,而且開始定期祭祀過去在這裡的、他們受人尊敬的祖先。在隨後的幾個世紀中,聖人皇帝堯、舜、禹都曾經遊覽過華山。《莊子》中記載了公元前2400年左右堯的一次行幸。在這次行幸中,祭祀中心的管理人員(封人)諷勸這位聖人皇帝,不要因為自己為他祈禱多子、多壽、多財而擔憂:

始也,我以汝為聖人邪,今然君子也。天生萬民,必授之職。多男子而授之職,則何懼之有?富而使人分之,則何事之有?夫聖人,鶉居而鷇食,鳥行而無彰,天下有道,則與物皆昌;天下無道,則修德就閒。千歲厭世,去而上仙,乘彼白雲,至於帝鄉,三患莫至,身常無殃,則何辱之有?

——《莊子·天地》第十二

這位管理者——這位華山道人,諷諫堯的地方,叫做“華峰”,就在今日的華陰縣城東面的大約三公里處。不幸的是,這座過去的祭祀中心的最後一批文物,毀於1958年大躍進運動。從那時起,這裡又發掘出了新石器時代的遺址,現在這個地方就以新石器時代的遺址而聞名了。另外還有兩座祠堂,也銷聲匿跡了。一座建於周朝初期,在華陰的南面,現在已經變成了華山高中;另外一座則建於漢代早期,本在附近的黃甫谷的入口處,已在幾個世紀以前被洪水沖走了。

第四座祠堂、也是最後一座祠堂,建於公元160年左右,就在華陰的東面。它以西嶽廟而知名。別人告訴我,它是中國建築工藝的一座氣勢宏偉的紀念碑。正如我們所想像的那樣,它的主廳裡供奉著白帝。四千五百年前的某個時候,白帝的後人成為華山的守護者。除了很多建築物之外,院子裡還有一片香柏林。據說早在最初的西嶽廟修建之前,它們就已經種在這裡了。整座廟被一道圍牆圍住了,不允許外國人入內。過去的幾十年中,它一直被當成軍營來使用,這大概就是它躲過紅衛兵這一劫的原因吧。

此時正是八月中旬,雨季的中間。在西安等天放晴等了一個星期之後,我們決定抓住這個機會。經過四小時,走了一百二十公里之後,我們看見一條泥濘的山路,向華山延伸而去。在這裡,我們能夠看見藍天。

我們把衣服扔在一個廉價旅館裡,動身去探險。經過兩排旅遊工藝品店的“夾擊轟炸”之後,我們進入了玉泉院的主門。玉泉院是一座道觀,建於11世紀中期,是為了紀念陳摶而修建的。10世紀的時候,陳摶曾經在這裡隱居。他的無極圖曾經激發了早期理學家們的靈感,除此而外,他還修習道教禪定,能夠連續數月保持一種類似於睡眠的入定狀態,並因此而名重一時。道觀西面的一座小山洞裡,至今還供奉著一尊陳摶臥像。我們只捐了一點點錢,看管大殿的老太太就讓我們進去了。我們伸手撫摸著陳摶的石頭塑像——自從公元1103年被雕成以後,不知道有多少只手曾經觸摸過它,以至於現在它看起來、摸起來都像一塊拋過光的黑玉。

附近有一座亭子,是陳摶建在一塊石頭頂上的。在這塊石頭前面,陳摶曾經扦插了四棵佛陀出生於其下的那種樹的枝條——根據一個道教故事所說,老子回歸帝鄉以後,又轉生為釋迦牟尼——現在只剩一棵還孤獨地活著。很顯然,當年紅衛兵們以為他們已經徹底清除了這四棵樹,可是眼下它們多瘤的殘幹上,又冒出了新芽。

就在主殿入口處的外面,一塊雕刻著華山圖景的石碑吸引了我們的注意。它的中間斷開了,但是我們竭盡全力仔細地去研究它,就彷彿我們能夠越過保護欄、看透它表面上的浮塵似的。如果這座山真的如圖中所繪,那麼史蒂芬和我都要減肥了。

在院基的東面,我們又一次在一塊石碑前停下來,這塊石碑緊挨著另一塊石頭。這兒是諸多的華佗墓之一。華佗是中國最偉大的醫學天才,卒於公元207年,享年九十七歲。華佗曾經在華山的一個巖洞裡生活了很多年。而且他還在這裡採集藥草——直到今天,華山還因為這些藥草而著名:山 的特殊變種、人參、細辛和菖蒲,等等。採用針灸技術和利用以大麻為基礎的麻醉劑來進行外科手術,是華佗諸多成就中的兩項。此外,人們還把五禽戲的創建歸於他的名下,後來五禽戲奠定了中國武術的基本風格。儘管華佗一再謝絕官職,他還是被迫去給曹操治療慢性頭疼病(曹操在漢代末年篡位)。當他拒絕繼續治療的時候,曹操命人殺死了他,以防華佗向自己的眾多敵人洩露他的健康狀況。

的特殊變種、人參、細辛和菖蒲,等等。採用針灸技術和利用以大麻為基礎的麻醉劑來進行外科手術,是華佗諸多成就中的兩項。此外,人們還把五禽戲的創建歸於他的名下,後來五禽戲奠定了中國武術的基本風格。儘管華佗一再謝絕官職,他還是被迫去給曹操治療慢性頭疼病(曹操在漢代末年篡位)。當他拒絕繼續治療的時候,曹操命人殺死了他,以防華佗向自己的眾多敵人洩露他的健康狀況。

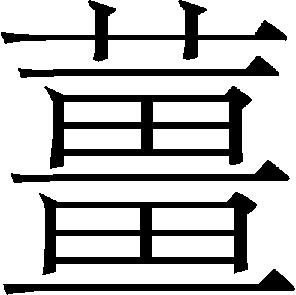

雕刻著華山圖景的石碑

過了華佗墓,在玉泉院的東牆外,有兩座小道觀。第一座是十二洞觀,大部分雲遊的道士都在那裡掛單。我們經過它銹跡斑斑的大鐵門,又走了一百米,進入了仙姑觀磚木結構的大門裡。西安的一位中國朋友曾經告訴我們,這是謝道長居住的地方。我們找到他的時候,他正在床上支著身體,用一盞熱燈烤膝蓋,治療關節炎。他曾經以武功而聞名於世,現在卻連走路都有點兒困難了。他的房間裡有兩張並在一起的木板床,床上吊著一頂蚊帳(其他道士的房間也都是如此佈置,他們在床上打坐、學習和睡覺)。屋裡還有兩隻箱子,裝著書和衣服,以及一張桌子、兩把折疊椅和一台新彩電(省政府因為他在保護文化方面的貢獻而贈送給他的),牆上還有一幅字,上面寫著“忍”字。互相介紹之後,我遞給謝道長一支煙,自己也點燃了一支。我們抽煙的時候,他給我講了他這一生的故事。

謝道長的父母原籍山東,在清朝歉收的年份裡,為了找活路而南遷了。他出生於安徽省,在他還只有十幾歲的時候,就出家了。經過標準的三年學徒期之後,他來到華山修行。我們會面的時候,他剛好滿八十歲,已經在華山生活六十年了。除了膝蓋有點兒關節炎之外,他的身子骨異常硬朗,心清澈得就像久雨後的天空。我向他請教道教方面的問題。

謝:老子說,要修靜和不偏不倚。要自然。自然的意思是不強求。當你自然地行事的時候,你就會得到你需要的東西。但是為了瞭解什麼是自然的,你必須修靜。作為一個道教中心,很久以來,華山如此出名,就是因為它安靜。過去這裡有很多隱士,但是現在這座山已經發展了旅遊業。寧靜不再,隱士也不在了。

問:他們到哪兒去了?

謝:這很難說。隱士們想一個人待著,所以不容易找到他們。他們更喜歡離群索居。他們中一部分人回到了城市。另外一些人搬進了終南山的更深處,那兒還很安靜。但是即使你找到他們,他們也可能不願意跟你說話。他們不喜歡被打擾,而是更願意坐禪。他們對談話不感興趣,可能對你說幾句話,然後就把門關上,再也不出來了。

問:但是他們要吃飯呀。他們遲早還是會出來的,不是嗎?

謝:那可不一定。有時候他們一天吃一頓,有時候三天吃一頓,有時候一個星期吃一頓。只要他們能夠滋養內在的能量,就會活得很好,而不需要食物。他們也許會入定一天、兩天、一個星期,甚至幾個星期。他們再次出來之前,你可能不得不等上很長時間。

問:他們對教導別人不感興趣嗎?

謝:感興趣。但是在你能教導別人之前,你必須先自己修行。在你教什麼東西以前,你必須先瞭解它。你不能只靠在書本上看到的話來解釋內在的修行。首先你必須搞明白它們是什麼意思。

問:如果人們不能跟隱士學道,那麼他們可以跟道觀裡的道士學嗎?

謝:你不可能只逛逛道觀就能學到東西。你至少要在道觀裡住上三年,而且要做日常雜務。如果你能夠忍受這份艱苦,那麼三年後,你就可以請一位道士做你的師父。這是不容易的。你必須頭腦清醒、心地純淨。就像我剛才說過的,至少要有三年的體能訓練,你的心才會變得足夠寧靜,才能夠理解道。

問:你住在山上的時候,肯定需要山下的一些東西。你是怎麼得到它們的呢?

謝:什麼東西都靠我們自己背。我歲數小一點兒的時候,經常上下山。現在,遊客們有時候會給道士錢,道士就付錢給別人,讓他們把東西背上來,這樣他們就可以專心修行了。

問:住在這兒的道教徒的數目有很大變化嗎?

謝:我剛來這兒的時候,山上有四五十位老師父,有兩百多道士和道姑,小道士們多得數不清。現在,只有一部分人還待在這兒。

問:他們都怎麼啦?

謝:有些人死了。很多人走了。還有很多人還俗了。

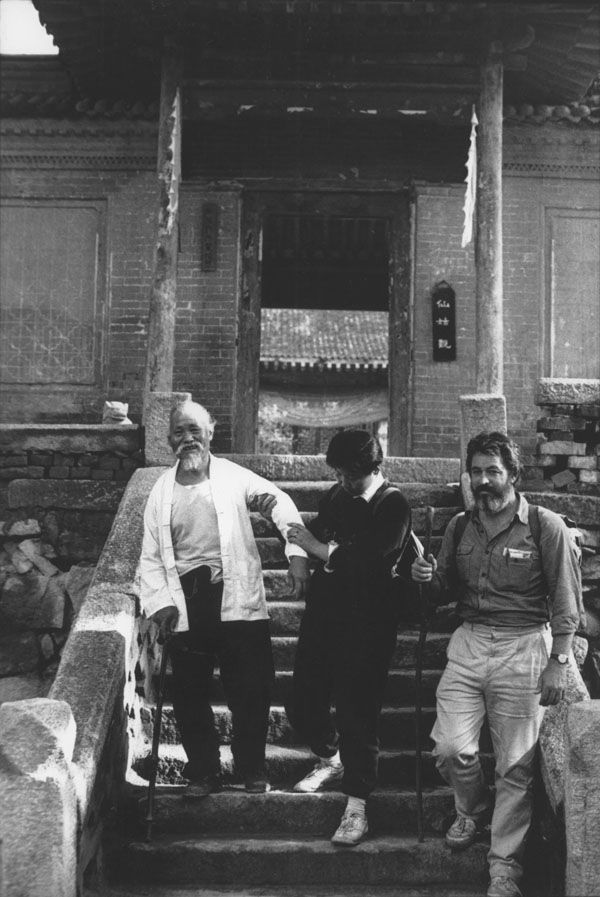

謝道長與作者在仙姑觀的台階上

問:道觀怎麼樣呢?

謝:道觀裡擠滿了遊客。什麼都變了。現在旅遊局管著道觀了。

我問謝道長,我能不能跟仙姑觀九十歲的老當家行道長談談。謝道長突然變得嚴肅起來,說這不方便。很顯然,行道長有問題——但不是健康問題。出去的路上,我們看見了行道長,他正在指點一個千里迢迢從浙江趕來的年輕人,這位年輕人要給道觀雕龍和鶴。史蒂芬和我鞠躬為禮,然後離開了。

後來,謝道長與我們在我們的旅館房間裡共進了一頓儉樸的晚餐。他說,對於道教徒來說,道教自身的發展形勢不是變得越來越好,而是越來越糟。全中國能夠稱得上大師的道士和道姑,不超過一百五十人。

兩千年前,漢代的歷史學家們說,在漢明帝統治期間,全國的人口是五千萬左右,而登記在冊的道教大師有一千三百人。換句話來說,當時全國的人口是現在的二十分之一,而道教大師的數目卻是現在的十倍。這確實是一個令人悲哀的現狀,可是很多中國人現在還把道教稱為他們的國教。

回道觀的路上,謝道長把當地可以洗熱水澡的地方的大門指給我們看。那是一個退伍軍人之家,裡面住著幾百個在中越邊境衝突中受傷的士兵。在門口,我們互相道別,謝道長拄著枴杖,蹣跚著,慢慢地走回仙姑觀。

後來,當史蒂芬和我在明亮的月光下走回旅館的時候,我想,不知道謝道長是不是過去的五千年中來到華山的那一長串道士名單上的最後一位。這串名單中有茅 ,他是兩千多年前來到華山的。他修煉到長生不死之後,大白天騎在龍背上,消失在雲間。他的後人遷移到了東部的沿海省份江蘇省,在那裡的茅山上,他們建起了中國最著名的道教中心之一。花和風是老朋友了。如果華山的種子能夠到達中國東部,那麼它們也有可能飄過大洋。

,他是兩千多年前來到華山的。他修煉到長生不死之後,大白天騎在龍背上,消失在雲間。他的後人遷移到了東部的沿海省份江蘇省,在那裡的茅山上,他們建起了中國最著名的道教中心之一。花和風是老朋友了。如果華山的種子能夠到達中國東部,那麼它們也有可能飄過大洋。

第二天早晨,史蒂芬和我一個多星期以來頭一次在陽光中醒來。我們往回走,穿過玉泉院的院子,開始徒步沿著通向頂峰的山谷往上爬。即使在連續下了一個星期的雨之後,河水還是清澈得像蕩起了漣漪的玻璃,沒有淤泥的痕跡,只有花崗岩質地的卵石和沙子。薩滿們的山水指南書——古老的《山海經》中說,華山附近的一座山中,有一種岩石,用它煮湯洗澡,能夠治療皮膚病。這條河裡的沙子看起來是如此潔白,用它似乎能夠把幻世的紅塵洗滌盡淨似的。

時值盛夏,早晨的太陽就已經熱辣辣的了。當我們開始這次登山行動的時候——後來我們才知道所花時間長達八個小時——我們很高興能夠走在山谷的樹蔭裡。幾公里以後,在娑羅坪這個地方,山谷變得開闊起來——娑羅坪是因為過去種在這裡的兩棵巨大的“娑羅樹”而得名的。釋迦牟尼(一些道教徒宣稱他是老子的轉世)就是在這樣的兩棵樹之間進入涅槃的。那兩棵樹過去在山谷西壁上的一個祠堂前面。附近一個旅館的管理人員告訴我們,“文革”期間,它們被砍掉了。但是地方志卻說,它們是在1884年的一次洪水中被沖走的。

過了河,在一個叫小上方的地方,山谷的東壁上被人鑿了很多山洞。現在洞口長滿了雜草,肯定是多年以前就已經荒棄了。再往上走較遠一些的地方,是中上方。唐朝的時候,玄宗的妹妹曾經住在其中的一個巖洞裡。再往高處去,雲霧中有個地方,是大上方的巖洞群。根據佛教旅行日記作家高鶴年的記載,1904年,當他遊覽華山的時候,大、中、小三個上方都住著道教隱士。

我們繼續沿著山谷往上走,在毛女峰的山腳下,再次停了下來。毛女峰是因為一個修道的少女而得名的。這位少女本名玉姜,曾經住在毛女峰附近的一個山洞裡。公元前210年,秦始皇駕崩的時候,他的很多妃嬪被挑選出來,陪伴他長眠於地下。一些妃嬪被挑選出來供彈琴之職,玉姜即是其中之一。但是在她被帶到驪山附近秦始皇陵的前一夜,一位老太監幫助她逃到了華山。

後來,她遇到了一位道長。這位道長教她怎樣靠吃松針、飲泉水而過活,怎樣觀想與人的生命有關的北斗七星,以及怎樣走薩滿的禹步。經過這樣的修習,她的身體逐漸長滿了綠色的長毛,於是人們開始叫她毛女。從那時起,獵人們會不時地報告說,聽見了她的琴聲,或者是看見一道綠色的身影在她過去居住的山峰附近閃電般地掠過。我四下裡環顧。除了我自己站在一塊石頭上,只有一隻藍尾巴的蜥蜴正在享受著清晨的陽光。

過了毛女洞幾百米,華山山谷到了盡頭。我們來到了青柯坪,也就是東道院的所在地。這座小道院是一座古代道觀的現代版本,裡面供奉著九天玄女。根據道教傳說,她曾經教黃帝怎樣在戰爭中克敵制勝。結果,黃帝在華山西北一百公里處的涿鹿之戰中,打敗了蚩尤,成為中華文明的創始人。

古代隱士洞穴,位於娑羅坪小上方處,在通往華山頂峰的路上

青柯坪也是華山山谷入口處和頂峰之間的中點。從青柯坪到山底和山頂,都是五千五百米。但是剩下的一半是最難走的。山路看起來似乎都垂直了,而且在有一些地方,山坡的傾斜度真的達到了九十度。據傳聞,公元前3世紀,秦昭襄王為了把一棵古松從華山頂上運下來,做一隻巨大的棋盤,他讓工匠們安裝了一系列的鐵鏈和梯子,這才使得凡夫得以進入華山。不過此前薩滿和道教徒們爬華山已經爬了幾百年了——如果不是幾千年的話。

青柯坪的景象說明,當《山海經》的作者把華山描述成“削成而四方,其高五千仞”的時候,他沒有誇張。經過回心石,我們開始向高處攀登,並且很疑惑怎麼能有人不靠鐵鏈而爬到山頂上去。我走在前頭,再也沒有看見史蒂芬。直到兩個小時以後,當我回頭向下望蒼龍嶺的龍背的時候,才看到他。

唐朝時,當儒家學者兼詩人韓愈遊覽華山的時候,他爬蒼龍嶺才爬了一半,就因為恐懼而癱軟在地。像所有的學者一樣,他不論走到哪裡,從不忘隨身帶文房四寶。在絕望中,他寫了一封訣別信,把它從懸崖邊上扔下去了。最後營救的人來了,把他背下了山。從那時起,蒼龍嶺上的路就被拓寬了,並且出於安全考慮,在兩邊安裝了鐵鏈。儘管如此,當我要向下喊史蒂芬的時候,我還是突然噤了聲,被這個念頭嚇住了——我的聲音會落進深淵裡,把我與它一同帶走。

通過望遠鏡,我看見史蒂芬把幾個登山者嚇住了。他爬過鐵鏈,以得到一個更佳的角度,去拍攝華山北峰——此時北峰的巖頂正兀立在旋轉的嵐氣中。我身邊站著三位廣東來的商業藝術家,他們和我一樣,正注視著這同一幕場景。他們中的兩位使用的是油畫顏料,另一位用的是粉蠟筆。中國墨汁再也看不到了。

幾分鐘後,我到了一個拱門處,即金鎖關。它是過去登頂峰的入口,也是山路開始分岔的地方。謝道長曾經建議我們在東峰上的小旅舍中過夜。因此我選擇了左邊的岔路。幾分鐘後,我歇下來,與一位腳夫分享一個小西瓜。他靠往山上背東西謀生。他說,背的東西一般從四十公斤到五十公斤不等,每次酬金是十塊錢人民幣,也就是兩美元。我試著去掂了掂他的背包,感覺似乎有一噸重。

這兒也是橡樹和松樹林帶開始的地方。我舒展著四肢,躺在樹蔭底下,看著天上的雲,不知道從什麼地方飄來,然後又消失在無何有之鄉。聽著松濤聲,我想起了俞伯牙和鍾子期。不管什麼時候伯牙彈琴,子期總能知道伯牙心裡在想什麼:時而高山,時而流水。子期死後,伯牙摔了琴,而且從此以後再也沒有彈過。我想,風現在想的,是高山吧。

最後,我終於站了起來,去爬中峰剩下的路。像北峰一樣,與其說它是一座山峰,還不如說它是一個山岬。其實華山只有三座真正的山峰,但是出於命理學的原因,中峰和北峰也常常被包括在裡面。道教徒們喜歡運用五行的概念:金、木、水、火、土;白、青、黑、紅、黃;西、東、北、南、中。

因為秦穆公的女兒之故,中峰也被稱做玉女峰。兩千六百年前,秦穆公的女兒(弄玉)和她的丈夫一起來到華山。她的丈夫叫蕭史,擅長吹簫。在華山上住了幾十年以後,她和丈夫喝下了一種玉液調製的長生不老藥,飛回仙鄉去了。為了紀念他的女兒,秦穆公在這兒蓋了一座廟。它被重修過很多次,最近的一次是在1983年。

從中峰開始,通向東峰的主路沿著一段很長的台階拾級而下,然後沿著山頂內部的東部邊緣,再次向上,直到東峰。但是還有一條近路,而我需要一條近路。我舉步折回,走上一條去引鳳亭的岔路。當年,穆公的女兒經常在這裡吹笛子,她的夫君則吹簫,風把他們的音樂一直吹送到平原上她父王的宮中。

從引鳳亭向南望去,我能夠看見東峰上巨人留下的手印——是他把華山和首陽山推向兩邊,從而使黃河能夠掉頭向東流入大海。我用望遠鏡瀏覽著下面的山谷,發現了一座掩映在竹林中的小茅屋。我決定以後打聽一下它的情況。

我拖著疲憊的身體,去爬最後一段鐵鏈,到了一個寺廟的後門——現在它是一個旅館了,就在東峰的下面。登記的時候,我向管理人員打聽我剛剛在下面遙遠的黃甫谷裡看到的小茅屋的情況。他說那是一個農夫的。我很失望,但是同時又很高興——再也不用去爬另外一個山谷了,哪怕只是一小會兒。我坐在前門的外面,喝了一瓶啤酒——它們是與其他的生活必需品一起,通過當地腳夫的肩膀上來的。喝第二瓶啤酒的時候,史蒂芬到了。我們一起喝了第三瓶。

通向賀老洞的鐵鏈和鐵梯

我們坐的那個地方,正是航空雜誌上的那幅照片的拍攝處。我大為驚愕:原來那個景色是真的,而且我們的的確確已經坐在這兒了。我們的直下方,就是那座與照片上一模一樣的不可思議的亭子,坐落在那一模一樣的不可思議的山岬上。這座亭子裡的坐凳和棋盤桌,都是最近才重修起來的,是用白色的花崗岩雕成的。要到那裡,你必須沿著一段鐵鏈爬下去。在鐵鏈的某一點上,你得被迫水平地懸在空中,背對著下面幾百米處的岩石。兩千多年以前,在武帝統治期間,有人看見一位名叫衛叔卿的道士,正在這個山岬上和幾位神仙下棋。一千年後,10世紀的時候,陳摶曾經在這裡和太祖下過棋。據說陳摶贏了,於是太祖把整座華山都封給了他。

史蒂芬和我注視著正在沉落的夕陽,它照亮了這座亭子。月亮飄過天宇。我們撂下一副空行囊擔子,留給腳夫們第二天背下山,然後回屋休息去了。

東峰也叫朝陽峰。黎明前,一百名遊客在外面打著寒顫,我們加入了他們的隊伍。他們中的大部分人是夜間打著手電爬上山的。他們是一個為期兩天的旅遊團:早晨離開西安,參觀驪山的秦始皇兵馬俑,晚上爬華山,第二天傍晚回西安。

太陽升起來了,一百架照相機同時卡噠起來。它是從一座山後升起來的——《山海經》中說,那裡生活著一種黑雉,用它能夠治療瘡癤。這部薩滿的山水指南還宣稱:“(華山上)鳥獸莫居。有蛇焉,名曰肥 ,六足四翼,見則天下大旱。”可是我們沒有看見它。但是我們確實看見了一隻老鼠在一點一點地撕咬一片樹葉,亂哄哄的蜜蜂們在訪問薊草,橙黃色的向陽花,比太陽還黃的百合,還有鷹的一家,在山峰上空開始了新的一天。

,六足四翼,見則天下大旱。”可是我們沒有看見它。但是我們確實看見了一隻老鼠在一點一點地撕咬一片樹葉,亂哄哄的蜜蜂們在訪問薊草,橙黃色的向陽花,比太陽還黃的百合,還有鷹的一家,在山峰上空開始了新的一天。

東峰的棋亭

吃過早餐麵條後,史蒂芬和我開始了爬華山花狀頂峰其他花瓣的旅程。去南峰的路上,在南天門,我們穿過一座小廟的大門。出來後,就置身於這座山峰的南面了。在這裡,黃甫谷和仙峪谷環繞著華山的山基,垂直落差足有一千米。穿過仙峪谷向南,是三公山和三鳳山。沿著懸崖,有一條鐵鏈和木板合成的棧道,通到下面的賀老洞。它是13世紀的道士賀元希在華山正面陡峭的山崖上雕鑿的幾個隱居處之一。

他是怎麼發現這個地方的,是一個秘密;一個更大的秘密是,洞上方的書法是怎麼寫上去的。它宣告這裡是全真崖,是為了紀念道教全真派而命名的。去賀老洞的六英吋寬的路,被認為是這座山最危險的地方。一位管理人員說,幾乎每個月都有人掉下去,他隨即又補充道,對危險的清醒認識能夠使人全神貫注。我減輕了對危險的緊張感,但是史蒂芬卻鼓足了勇氣,緩緩地向下爬了一半,去拍幾幅照片。他一從深淵中上來,我們就向南峰的主峰進發了。

南峰也叫落雁峰。頂部有一個石頭池塘,能夠貯存雨水,這大概就是它吸引大雁的原因吧。它也是華山的最高點,幾乎有兩千兩百米。公元8世紀的時候,詩人李白站在這裡感歎:“此山最高,呼吸之氣,想通天帝座矣。恨不攜謝朓驚人詩來,搔首問青天耳。”

從南峰開始,山路蜿蜒而下,經過另一條龍脊,通向西峰。西峰也叫蓮花峰,據說因為有一塊岩石看起來像一片荷葉,還因為在頂峰附近的一個池塘裡,曾經生長過一棵千瓣蓮花。從西峰的邊緣到仙峪谷,又是一個高達千米的急落差。

橫渡南峰全真崖

我們久久地凝視著這座斷崖,然後掉轉腳步,去翠雲觀。它依偎在龍背的內側。

在主殿裡,我遇見了薛泰來道長。他七十歲了,自從他二十二歲出家以來,已經在這座頂峰上住了四十五年了。像謝道長一樣,薛道長也有關節炎,可是當他站起來給我倒茶的時候,行動卻非常優雅。我問他,這頂峰上是否還住著其他的道士或道姑。

薛:還有一個道士,蘇道長。他住在南峰上。但是兩個月前,他退出了道教協會,和一位弟子一起,搬到了下面華山山谷的中間——大上方去了。這裡只有我一個人了。

問:如果人們想住在這裡跟您學習,可以嗎?

薛:首先他們必須去玉泉院的道教協會,徵得允許。道協決定往哪兒派人。我不能私自收徒弟。

問:政府供養您嗎?

薛:不。我們必須靠接受佈施,自己養活自己。政府有時候幫助做修葺工作。但是我們必須主動提出申請,而且要花很長時間。不過政府對宗教的限制是放鬆了。過去的情況真是非常糟糕的。

薛道長,華山頂上四十五年

問:您一直住在西峰這裡嗎?

薛:沒有。1943年,我剛來這兒的時候,住在南峰的南天門。也有好幾年,我住在山洞裡。這就是我現在走路困難的原因。解放後,幾乎華山的每一個道觀我都被派住過。道協讓我們上哪兒,我們就得上哪兒。

問:這兒是個修行的好地方嗎?

薛:不,不再是了。不是在華山上。住在這兒的道士們不得不去照顧遊客。我們不能專心致力於修行。這樣誰也成不了什麼事兒。想修行的人不得不搬到山的更深處。當然,政府和道協誰也不贊成這樣做,不過有些人還是這樣做了。蘇道長和他的弟子搬去的那個地方,也就是大上方,還是非常僻靜的。那兒的上面有一些巖洞。

問:樓觀台怎麼樣?

薛:他們那兒的遊客不像華山這麼多,但是住在那兒的人太多了。這也沒有什麼好處。他們的生活太舒適了。如果你想找個地方修行,你就必須到山裡去。但是如果你進山了,衣食又成了問題。要麼你得親自出山買東西,要麼你得靠別人。這是個問題。但是在山裡修行的人有辦法解決這個問題。他們辟榖,也不穿衣服。也許披幾片破布。他們練習氣功,這樣他們就不會覺得餓或者冷了。不過大多數人是不能住山的。這個不容易。

問:人們怎麼能學到這樣的修行呢?

薛:基礎的東西你在哪兒都能學到。有書。要學更深的秘密,當你的修行達到一定層次的時候,你自然就會遇見一位師父。但是你不能著急。你要有終生獻身於修行的準備。這就是宗教的意思。這不是一個付出金錢的問題。你必須付出生命。沒有多少人願意這樣做。如果你準備好要學道,你不必去找師父,師父會找你的。道教是非常深奧的,要學的東西太多了,你不可能一蹴而就。道是不可以言傳的。悟道前你必須修行。老子教我們要自然。你不能強求,包括修行。悟是自然發生的,對每個人來說都是不同的,主要是要清心寡慾。修行要花很長時間,所以你必須保持身體健康。如果你有很多念頭和慾望,你就活不到實現目標的時候。

我喜歡薛道長。他說話直截了當,而又優雅柔和。我可能跟他談了好幾個小時。已經是中午了,又有幾位遊客到了。後來,我在道教協會的雜誌上讀到,最近薛道長把他過去四十年來從供養中得到的所有積蓄,全部捐給了道教協會,用來修建新道觀。總額是兩千元人民幣,大約相當於四百美元。

當史蒂芬和我動身要離開的時候,薛道長進了臥室。出來時手上拿著一袋松子,是他從長在頂峰的松樹上採集的。華山松是一個特殊的品種,只在終南山較高的山峰的頂峰上才有。它們在中國、朝鮮和日本的森林種植者圈中享有盛名,而生長在華山西峰上的那些松樹,又是華山松中最為著名的。它們的種子、花粉乃至松針,都是過去生活在華山的道教徒們的主食。古書中說,華山松的松香經過一千年就會變成琥珀,吃了它能夠轉凡成仙。薛道長說,吃了這些松子,或者種了它們,讓它們長成樹。我告訴他,我是松樹家族的老朋友了,更願意種它們。

我們沒有繼續逗留。兩個小時後,我在群仙觀停下來,等候史蒂芬。在謝道長得關節炎之前,他一直是這座道觀的當家。1919年,謝道長的師父建起了這座道觀。現在裡面是空的,只有一位年輕的道士在給一群遊客張羅午飯。當我在台階上休息的時候,這位道士走了出來,我們聊了聊。他說,年輕的道教徒正處於困境中。他們所做的一切就是照顧遊客。他說,大部分師父在他們的一生中,只把核心的秘密傳授給一位弟子,而且大師們都已經隱居到山的更深處去了,拒絕在這個物質時代教化人。他說,道觀裡的教導是膚淺的。他歎息著,回到裡面去繼續招呼午飯了。

史蒂芬到了以後,我們沿著山路一起往下走。途中,我們經過一塊石頭,它的正面刻著“鶴之聲”三個字,而且被漆成了紅色。鶴在道教中是變化、超越、灑脫、純潔和長壽的象徵。用它來代表華山是再完美不過的了。可是很顯然,這只鶴已經飛走了。

1904年,當佛教旅行日記作家高鶴年遊覽華山的時候,他很驚異,華山的道教徒們怎麼能靠那麼一點點兒東西過活。他也對華山的幽靜和住在這裡的那些人對隱居生活的獻身精神作了評論。他說,別的道教名山都不是這樣——他遊覽了所有的道教名山。在20世紀的另一端重訪華山,我卻不得不懷疑,為什麼還有道教徒願意住在這座山上。不管它的景色有多麼壯觀,卻不能代替幽靜。

下山的路上,我們又一次在娑羅坪休息。我想起薛道長說過,蘇道長帶著一位弟子搬到了大上方頂峰的一個山洞裡。大上方是那邊雲中的一個地方。我的視線越過山谷,眺望著那座崖壁,不由地大聲自言自語起來:不知道上蘇道長的巖洞有多遠。這時,一個正在賣西瓜塊的人說,他認識蘇道長。他還說,大上方不遠,他願意給我們當嚮導。

我們接受了他的好意,跟著他過了河。在河對岸,他把路開始的地方指給我們看。我們瞠目結舌,不敢相信。這條路的開頭是一段鐵鏈,順著崖面垂下來,大約有三十米長。我們的嚮導拽著鐵鏈就上去了,然後招手示意我們跟上來。史蒂芬和我沮喪地面面相覷,但是我們能找出什麼體面的理由呢?所以我們只好跟了上去。下一段路就更嚇人了:手腳並用,手指和腳趾死死地扒住傾斜度達七十度的崖壁,崖壁上還不停地有泉水滲出來,滑溜溜的。而且沒有鐵鏈。我們根本不敢往下看,只是不停地爬著,免得去想會掉下去。

爬了大約一百米,我們到了一個古代隱居處的廢墟,然後開始爬一段更加陡峭的崖壁。半路上,我的腿因為筋疲力盡和恐懼而開始發抖,我問嚮導還有多遠。他說,兩個小時,然後指指就在白雲下的那個崖頂。當他剛才告訴我們蘇道長的巖洞“不遠”的時候,我忘了問他到底有多遠。現在我知道了,我意識到我們不可能爬上去。還有不到兩個小時天就黑了,而且我們也實在沒力氣了。我們決定改天再去拜訪蘇道長,然後慢慢地下到主路上。

走在平地上是如此令人激動,史蒂芬開始蹦蹦跳跳起來。沿路上,當他超過其他下山的遊客的時候,他們也開始蹦蹦跳跳起來。一會兒工夫,就有十多個中國人,跟在一個長得酷似瑞普·凡·溫克爾的老外後面蹦蹦跳跳。那天晚上,我都笑岔了氣。一個星期以後,我的腿才不疼了。

行文至此,本來這應該是本章的結尾了,但是幾個月後,我又去了華山。那是三月下旬,什麼都變了。河裡幾乎沒有水了,山崖上除了偶爾有一棵開著花的野桃樹以外,其餘的地方一片枯黃。我到娑羅坪的時候,停下來跟我們過去的嚮導打招呼。他說,蘇道長和他的弟子已經從大上方下來幾天了,眼下正待在山谷入口處的朝元洞觀。我笑了,為不必再去爬那座懸崖而感到高興,然後回到了玉泉院。

在院子裡,我遇見了一位道姑。她看起來異常安詳,我向她打聽去朝元洞的路。她領著我沿著西牆走到一個大門口,朝遠處的竹林指了指。出了大門,我又走回到山谷入口處,過了河,沿著一條灌溉渠往前走。走了大約兩百米,我進入一片竹林——朝元洞就是被它遮掩住了。這兒就是賀元希13世紀初來華山時住的地方,後來他在南峰上鑿了一個巖洞。

這座道觀包括幾棟老舊的土坯建築,屋頂蓋著茅草。我拍拍門口的兩隻石獅,走了進去。儘管這個地方看起來快要倒塌了,裡面還是擠滿了道士和信眾。我向一位老道士走去,他看起來像是這裡的方丈。我告訴他,我正在找蘇道長,並問他這兒在舉行什麼活動。他說,蘇道長和他的弟子在玉泉院另一面的十二洞;這兩天是曹道長母親去世三週年紀念日,全省的道士和道姑都來參加為期三天的齋醮活動。曹道長是華山道教協會的會長,後來我得知,她就是那位給我往朝元洞方向指路的道姑。

華山

我回到玉泉院,向十二洞走去。當我走過院基的時候,撞見了老薛道長。在西峰上,他一個人住著。在這裡,在山腳下,他被十多個年輕弟子簇擁著。我們互致問候,他說他剛從北京回來,在那裡,他參加了自1949年以來第一次接納新道士和道姑的正式典禮。他問我種了那些松子沒有。我告訴他,我已經把它們送給了台灣、日本和美國的熱愛森林的朋友們了。當我向他問起蘇道長的時候,他消失在一間看起來很零亂的臨時帳篷裡,然後帶著一個四十歲左右的高個兒道士回來了。

薛道長介紹說,這是蘇道長的弟子,姓周。我給他講了上次我曾經試圖去拜訪他和他師父的事。他說,如果我再等一兩年,要爬那座崖壁可能就容易了。他還說,台灣的天地會曾經表示要出錢,修一條更安全的路。但是,很顯然他對此並不歡迎。就在這時候,又一位道士從帳篷裡走了出來。周道長說,這就是蘇道長。我向他鞠了一躬,然後自我介紹。蘇道長根本沒有停腳,說我找錯人了,又說他姓華,因為住在華山。然後他走開了,甩著長長的袖子,就好像馬上要飛走一樣。