兩千年前,當佛教剛剛傳到中國的時候,它已經是半中國化的了。直到那時候為止,中國所有可以被稱為宗教的主要思想體系和修行體系,都建立在對道的理解的基礎之上。既然道無所不包,能夠生發萬物,那麼就沒有理由認為另外一種體系不能從它的子宮中衍生出來。至少在佛教最初傳入中國的一百年內,它沒有給中國人造成多少觀念上的問題。

中國與佛法——佛教對於真理的看法——的最初遭遇,最遲發生在公元前1世紀。其時漢朝已經把它的影響沿著一串綠洲一直擴展到了印度西北的各個王國中。在那裡,大乘佛教剛剛湧現。漢印之間最初的接觸是外交上的。本來外交上的接觸是永遠也不可能導致佛法的傳播的,除非是把它作為一種文化珍品來介紹給對方。是商業貿易把佛法帶到了中國。當時,各國商隊來到中國,他們用香料、珠寶和彩色玻璃來換取中國絲綢。早在公元1世紀,中亞的商隊就已聚居在中國政治中心的城牆之外。與他們住在一起的,還有從印度來的和尚。

佛教最初傳入中國的細節,我們就不得而知了。歷史記載和文物只告訴我們,沒過多長時間,佛就被當做另一尊神,被發展中的道教接納了——道教當時包括了諸如黃巾起義這樣一些不切實際的行動。公元2世紀左右,佛不僅在老子的旁邊受到禮拜,還因為某些道教徒認為他就是老子本人,而變得相當普及起來。據說老子離開樓觀台以後到了西方,一本公元2世紀出現的書,記敘了這位聖人從中國消失,然後又以佛的形象重新出現在印度的故事。在亨利·邁斯派羅《關於公元後最初幾個世紀的道教的隨筆》(Essay on Taoism in the First Centuries A.D.)一文中,他解釋了道教徒為什麼這麼願意相信此類故事,以及他們歡迎覺者到中國來的原因:

佛教被認為是道教的一個特殊的宗派,是各宗派中最嚴謹的,比黃巾還要和諧,還要有理性。再者,它能夠阻止煉金術繼續發展,使道教成為一種純粹道德的、冥想的長生不老術。這一點使它與道教其他宗派區分開來,並給了它一種榮耀——本來它的信徒為數很少,又有異國色彩,是沒有希望獲得此種榮耀的。這個新的宗派與道教古老的神秘的大師諸如老子和莊子聯繫起來了,而且從某個角度來說,它比當時的道教還要更接近於老莊。(第411頁)。

但是這樣的密切關係沒有持續下去。中國人對於來自西域的這種“道教”不斷增長的興趣,很快就導致了公元2世紀末的佛經的翻譯,它們顯示出了佛、道兩教在教綱和修行上的基本差異。道教徒尋求的是修成一個長生不死之身,而佛教徒尋求的是擺脫一切身相。涅槃看起來結果與道教長生不死的目標也不一樣。禪修也有差異。道教徒把他們的呼吸減少到最低限度,並且專心致志於體內氣息的循環和變化;而佛教徒則強調呼吸調柔,要捨棄對身體的執著和修煉。還有,佛教徒有一套普遍遵守的規則,或者叫戒律,他們據此來調整自己的行為;而大部分道教徒則按照道德的標準行事,或者各縱其天性。公元3世紀左右,佛教獨立了,於是道教徒們要麼改變了信仰,要麼排斥這種現在打上了外國烙印的信仰。

在隨後的幾個世紀裡,佛教不僅在新環境下繁盛起來,而且變得非常成熟,發展出了新的思想流派和修行宗派,它們進一步向中國人散發著感染力。像道教一樣,終南山又成為這種新宗教傳統出現和發展的背景。在中國出現的八大佛教宗派中,有七個宗派是在終南山裡或其附近開出它們的第一片花瓣的。它們是三論宗、唯識宗、律宗、淨土宗、華嚴宗、密宗和禪宗——據說其中最後一個宗派起源於嵩山,而嵩山是終南山東部的一條支脈。第八個主要宗派是天台宗,它起源於中國南部的衡山和東部的天台山。

在這八種觀察佛法的方法(八大宗派)中,在影響力和信眾數量方面,沒有哪一個宗派比淨土宗更重要了。淨土宗不是教人們單靠自力解脫,而是教人們要相信阿彌陀佛的力量,他會把信眾帶到他的極樂世界裡去,人們在那裡比在這個五濁(1)惡世中更容易證得解脫。淨土宗仰仗佛力的方法,包括持念阿彌陀佛的聖號,觀想他的極樂世界,以及發願要往生到淨土去。

淨土宗教綱在中國的建立,以及上述修行方法的普及,要歸功於善導。將近二十年前,我到台灣的時候,第一次聽說了這個名字。我在島上的第一年,是在一座佛教寺廟裡度過的。那裡的出家人請我翻譯一部佛經,或者說佛陀的講法。儘管我對這些經典的語言很生疏,但是出於我對他們免費為我提供食宿的感激,我決定勉力一試。

出於好奇,我撿起了一部淨土宗的主要經典——《觀無量壽佛經》。在這部經典中,佛陀連續向韋提希王后介紹了十六種觀想方法,開始是觀想西方地平線上沉落的夕陽,然後是觀想一大片水,水變成了一塊琉璃地,琉璃地上出現了一片國土,中有宮殿園林、亭台樓閣,樓閣上裝飾著綵燈和珠寶。這片國土裡所有的音聲,包括鳥聲、樹聲和水聲,都在演唱“苦”、“空”、“無常”和“無我”。這就是西方極樂世界,這就是淨土,也即阿彌陀佛——無量光和無量壽佛的國土。韋提希王后最終生於淨土中佛前的一朵蓮花上。佛陀告訴韋提希王后,任何能夠觀想這片國土和阿彌陀佛的人,都是人中的白蓮花,定能往生到極樂世界去。

公元631年,善導出家之後不久,就讀了這部經典。他深為信服,於是從中國東部搬到了終南山,在終南山裡修習了幾年這些觀想。儘管他很精進,但是他仍然對這種修行的基礎有所懷疑。公元641年,他向北行腳到了太原附近的玄中寺,去向道綽學習。曇鸞是玄中寺較早的一位住持,而道綽則是他的法嗣。那時候,道綽已經贏得了淨土宗修行大師的稱譽。他說服了善導,使他相信了持念阿彌陀佛聖號的重要性;他說,這樣的修行本身就足以保證善導往生到淨土中去。

公元645年,道綽往生後,善導回到了終南山悟真寺。悟真寺建於大約此前五十年,包括兩個建築群,一個在悟真山谷的入口處,另一個則在山谷內大約兩公里處。公元811年,當詩人官員白居易搬到這一地區為他的母親守孝三年的時候,他寫了一首二百六十行的詩,題目叫《游悟真寺》。這首詩談到了四周群山的雄偉和寺廟建築的富麗堂皇。當時悟真寺裡住著一千多出家人。

史蒂芬和我想看看,昔日的輝煌如今還剩下些什麼。於是我們雇了一輛車和一位司機,從西安起程,向東南開了五十公里,來到藍田。從藍田市再向東五公里後,我們掉頭向南,開到了一條骯髒破爛的路上,很快就來到了水陸庵灰色的新圍牆前。水陸庵比悟真寺要早建一兩個世紀,後來被當成了悟真寺的一部分。顧名思義,它曾經是一個比丘尼道場。西安外事局的人曾經告訴過我們,悟真寺不准進入;但是他們拿不定主意,水陸庵可不可以進。

我們很快就發現,這個地方是由黨的幹部們管理著。開始,他們堅持外國人不能入內。但是經過陪同我們的和尚的多次勸說之後,他們終於同意放我們進去快速地瀏覽一遍。大殿裡的塑像是一個驚人的展覽,包括幾千件陶塑,其中大部分是13世紀早期塑成的,它們是我們在中國各地所見到的最有震撼力的藝術作品之一。但是幾分鐘後,管理員就開始變得緊張起來,催著我們趕快出去。

當史蒂芬收拾攝影器材的時候,我跟寺廟門口的兩位老太太攀談起來。她們正在賣靈芝。靈芝是一種真菌,生長在樹和山崖的陰面。道教中大多數關於長生不死的仙方里都有它。既然靈芝意味著長生不死,而長生不死意味著隱士,於是我就問那兩個老太太,這一帶有沒有什麼修道者。其中的一位不假思索地立即回答說,在王順山方圓一天的路程之內,住著七十多位修道人。王順山高兩千三百米。過了這條山谷的終端,向東南一直綿延出十公里。儘管她們的外貌顯得很蒼老,可是老太太們卻說,她們一周要爬好幾次王順山和附近的其他山峰,去採草藥。

水陸庵雕塑

我正要打聽一下王順山附近的隱士和路線情況,可是管理寺廟的那個人卻堅持要我們馬上離開。當我們驅車離開的時候,司機讓我們把自己隱蔽起來。原來在這條山谷的入口處有一座鈾礦,外國人不許入內。史蒂芬拍了幾幅全景照,很顯然,寺廟的管理人員以為他把鈾礦拍進去了。我們蹲下身去,進入藍田以後,才重新坐上來。對此我們只好一笑了之。在古代,藍田地區以產玉——道教徒們追求長生不死的過程中所使用的一種礦物——而著名。現在變成鈾了。兩種不同的礦物,都能把人送上天堂。

聽了五年悟真河(2)的講法之後,善導離開了藍田地區,搬到了長安近郊。在那裡,他弘揚淨土,繪製淨土經變圖,度過了餘生的大部分時光。

公元681年,他離開人世,到淨土去了。他的弟子們在長安城南起了一座塔,以安置他的舍利。那兒很快就發展成了一座寺院,並且成為新淨土宗的第一個中心。它被稱為香積寺。在日本,他們的淨土宗信徒號稱有五千多萬人,直到今天,學童們仍然還在背誦8世紀時王維寫的一首詩:

不知香積寺,

數里入雲峰。

古木無人徑,

深山何處鐘。

泉聲咽危石,

日色冷青松。

薄暮空潭曲,

安禪製毒龍。

三月裡,在史蒂芬和我從善導過去的靜修地被驅逐出去的六個月後,我孤身一人回到了西安,繼續我的旅程。我從西安南行十七公里,穿過長安縣城,經過兩次警察檢查,上去穿過神禾原,經過賈裡村,然後向西拐到一條岔路上,來到香積寺的土牆外。香積寺的周圍現在是一片農田。

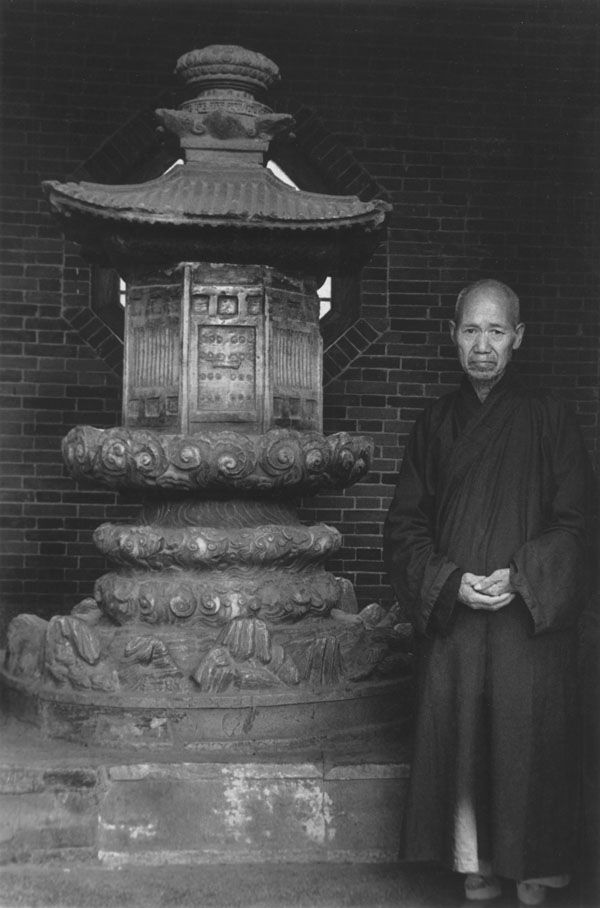

在裡面,我遇到了香積寺六十八歲的住持續洞。他領著我四處參觀,並且談到了香積寺近期的歷史。1960年,當他初次來這兒的時候,這裡只有一座大殿和三座舍利塔仍然屹立著。這三座舍利塔裡面是善導和兩位後期淨土宗大師的舍利。那時候,寺裡只剩下一個老和尚,他們兩個人就一起住在緊靠大殿的一間小茅屋裡。1963年左右,寺裡已經有了十九位和尚。後來,20世紀60年代後期,紅衛兵來了,把其中的一座舍利塔砸成了瓦礫,並且強迫和尚們參加當地的生產小組。續洞千方百計保住了大殿和剩下的兩座塔。

儘管開頭很艱難,但是續洞現在幾乎已經完成了修復工作,至少是初步的目標。一旦佔著前院的初中搬到新址去,香積寺的廟基就有將近兩公頃了——或者說相當於它過去大小的五分之一左右。和尚們的新寮房也已經開始動工了。儘管政府規定,在這個寺廟登記的人數不得超過十五人,但是在我到訪的時候,仍然有將近三十位和尚住在那裡。

續洞帶我來到善導大師三十二米高的舍利塔前。我在塔院的小殿裡上了一些香。本來我想到塔頂看看風景,可是樓梯已經岌岌可危了,有一道門封在外面,不讓進去。

後來續洞又帶我穿過寺廟的菜園。那是三月下旬,和尚們正在開始種捲心菜、茄子、紅辣椒和土豆。續洞說,寺廟不從外面買吃的。

路兩旁種滿了玫瑰。過去我一直以為玫瑰是一種西方的花,所以在中國看到它總是感到很驚訝。但是西安的一位植物學家向我保證說,玫瑰最早是兩千年前在長安培育出來的,它的原型是原產於終南山的一個野生品種。像幾千年前的大麻一樣,它最終沿著絲綢之路,傳到了印度和地中海沿岸等地。

在大殿附近,有幾棵香蕉樹,它們看起來似乎也種錯了地方。我問續洞天氣是不是太冷了,香蕉能結果嗎,他說,他種這幾棵香蕉樹只是為了好玩。我點點頭。在台灣,我也在自己的窗外種了一棵,也只是為了好玩——為了聽夏雨打在蕉葉上的聲音。我在寺廟兩座已經修好了的大殿裡上了更多的香,然後跟續洞到他房間裡去喝茶。我注意到,他的一隻手指的頂端沒有了。我猜想,他是不是把它燒掉了,以供養阿彌陀佛。這種修行在過去是不常見的——八指頭陀是清朝最著名的詩人之一,他以只有八個手指而聞名。

續洞,背景是善導舍利塔

在續洞搬到中國最著名的淨土宗道場以前,他一直是終南山最有名的禪宗道場大茅篷隱居處的住持。我向他請教禪宗和淨土宗修行的差異。

續洞:在禪宗裡,我們不停地問,誰在念佛。我們所想的一切就是,佛號是從哪裡升起來的。我們不停地問,直到我們發現自己出生以前的本來面目。這就是禪。我們一心一意地坐著。如果心跑到別的地方去了,不管它到哪兒,我們都跟著它,直到最後心變得安靜下來;直到無禪可參,無問可問;直到我們到了這種境界,不問而問,問而無問。我們不停地問,直到我們最終找到一個答案;直到妄想消盡;直到我們能夠吞下這個世界,它所有的山河大地,一切的一切,但是這個世界不能吞掉我們;直到我們能夠騎虎,而虎不能騎我們;直到我們發現了我們到底是誰。這就是禪。

在淨土宗的修行裡,我們只是念佛號,再也沒有什麼了。我們用心去念。我們不出聲念,可是聲音卻完全是清晰的。當我們聽到那個聲音的時候,就再開始念。如此周而往復。念沒有停止,心也沒有動。聲音升起來,我們聽著這個聲音,但是我們的心沒有動。我們的心不動,妄想就消失了。一旦妄想沒有了,就是一心在念。結果與禪是一樣的。禪就意味著無分別。實際上,淨土法門包括禪,禪也包括淨土。如果你不是兩個都修,你就會變得片面。

問:淨土法門更適合於現在這個時代嗎?

續洞:所有的法門都適合。法無對錯。這只是根基的問題,也就是你在過去世的習性。一旦人們開始修行,他們就會認為其他的修行方法是錯的。但是所有的法門都是正確的。哪一種修行方法更合適,它取決於那個個體。

一切法門都是相互聯繫的。它們彼此含融。它們殊途同歸。比方說,淨土法門包括律宗。如果你不過一種合乎正道的生活,你就不能念佛。淨土法門也包括禪。如果你不能一心,你也念不好佛。它與禪是一樣的。目標是一樣的。法門就像糖。人們喜歡不同種類的糖。但是它只是糖。法是空的。

問:終南山到底有什麼特殊之處?為什麼這麼多人來這兒修行?

續洞:終南山一直延伸到印度。最初的和尚們來中國的時候,他們就定居在終南山裡。而且中國的絕大多數大師都曾經在終南山修行。但那是過去的事了。現在這麼多出家人仍然來終南山的原因是,這裡還很容易找到一個隱居的地方。還有,這一帶仍然有很多在家人,願意供養來修行的人。

問:現在這些山裡住著多少隱士?

續洞:我估計,長安縣裡大概有五十個,藍田和寶雞之間的山裡大概有兩百個。但是現在距我住山的那會兒已經有一段時間了,所以可能更多了。住在山裡的出家人不用跟任何人登記,所以沒辦法知道。

要想知道,唯一的辦法是進山。我向續洞告辭。在回停車處的路上,我沿著香積寺西南向下走,一直走了大約兩百米。在那裡,滈河和潏河交匯成了交河。村裡的男人們正在河岸上挖沙子,裝到驢車裡。女人們正在石頭上搗衣服。雨季還沒有開始,滈河和潏河都只有大約二十米寬。一些人脫下鞋子,蹚水過河。兩千年前,南面的那片平原是一座皇家森林,種著栗子樹和梨樹。從遠處,我能夠望見果園。在附近的田野裡,農夫們正坐在小板凳上,為剛長出來的粟苗拔草。

回到高速公路上,我們繼續向南。路是柏油路,可是卻沒有多少車。在一個地方,我們看見一個老太太正坐在高速公路中間,悠閒地縫一條褲子。八公里後,在一個叫子午村的地方,這條路消失了。在古代,軍隊過終南山的時候,子午村是軍隊所走的那條路的入口。在子午村,我們調頭向西。

十公里後,我們到了一個叫灃峪口的村莊。有一條路取代了子午路,它把西安和秦嶺南面連接起來了,灃峪口就位於這條路的入口處。一次警察檢查抓住了我的司機,他的車的保險到期了。車的保險費是每年八百元左右。警察檢查費二十元,大約相當於四美元。我們繞過這些山,繼續向西。八公里後,經過高冠谷,我們調頭向北,不一會兒就來到草堂寺。這兒是我和史蒂芬1989年5月第一次來終南山時——佛誕日那天來的地方。

在院子裡,住持宏林對於我的回來表示歡迎。然後打開鳩摩羅什塔的門,好讓我能夠再一次進去禮拜。是鳩摩羅什先把我引到這個地方來的。他的殿是一座簡單的磚亭,裡面除了三塊幾米高的雕刻著美麗圖案的大理石之外,一無所有。我想像著他正坐在裡面翻譯另一部佛經。根據歷史記載,公元413年,他火化的時候,舌頭不壞。

鳩摩羅什出生於此前六十九年,即公元344年,地點是絲綢之路上的庫車古國。他三十歲的時候,開始給這一帶的統治者講法。絲綢之路上的行人們把他的故事傳到了長安。為了使中國的統治深入到西域,公元382年,苻堅皇帝派大將呂光率領一支七萬人的部隊,去征服庫車,並把鳩摩羅什護送回京。呂光完成了第一個使命以後,他瞭解到,國內已經改朝換代了。於是他沒有回長安,而是滯留在甘肅走廊(河西走廊)一帶。他在涼州建立了自己的王國,並把鳩摩羅什在那裡拘留了十七年,直到他被姚興皇帝打敗為止。

公元401年,鳩摩羅什終於到達長安。姚興請他住在逍遙園中。逍遙園位於皇宮北牆和渭河之間。皇帝對鳩摩羅什的才能給予了極大的尊敬,他敕封鳩摩羅什為國師,並且選拔出三千出家人供鳩摩羅什支配,以襄助他的譯經事業。皇帝自己也常常參與這項工程,他拿來過去的翻譯版本,給鳩摩羅什做參照。住得離都城這樣近,對於鳩摩羅什而言,卻是一件令人苦惱的事情。還有更令他苦惱的是,皇帝要求這位和尚把他的夜晚分給十個宮女,希望他能把他的天才傳給下一代。很顯然,在這場優生學的實驗中,鳩摩羅什默從了。他講法的時候,開頭總要告訴聽眾,要只採擷蓮花,而不要去碰那生長蓮花的污泥。

四年後,鳩摩羅什搬到較為安靜的草堂寺。在那裡,他度過了餘生的大部分時光。這座寺廟原本是上個世紀所建的一座宗祠,被稱為大寺。隨著鳩摩羅什的到來,它得到了擴建,以容納鳩摩羅什的助手和隨從,並被更名為草堂寺——這顯然是一個誤稱,但是因為它坐落在終南山的山影裡,所以聽起來似乎倒也相宜。

不管鳩摩羅什是在哪兒工作的,一千六百年來,他所翻譯的經文,無論是在風格上還是在語法上,都再也沒有人能夠超過他。他的《維摩詰經》被認為是中國文學的瑰寶之一,他的《金剛經》和《心經》大概是中國被引用的最多的佛經了。還有,他的譯文比其他譯者的譯文更具韻味。直到今天,在東方,沒有一場佛教儀式中不使用鳩摩羅什所翻譯的經文。他的《阿彌陀經》是淨土宗的基本經典之一;他的《妙法蓮華經》促成了天台宗的形成;而他所翻譯的龍樹和聖提婆的著作,則成為他自己的弟子所創立的三論宗的基本經典。

住持宏林打開了安放著鳩摩羅什舍利塔的那座亭子,然後領著我穿過一片竹林,來到長安八景(3)之一的面前——那是一眼井,據說秋天會有霧氣從井中升起來,然後那霧氣會一直飄到西安去。不過現在離秋天還有六個月,而且我所注意到的唯一的一件事情,就是宏林那羞澀的笑。宏林還帶我參觀了附近的一個巨大的空池塘,它有著新的石壁、石橋和亭子。他說,每年四月份,都會有幾英尺深的水從一個地下源泉滲透到池塘裡,給寺廟提供了一個種植水生蔬菜的地方。很顯然,那眼井和這個池塘是相連的。

草堂寺住持宏林與鳩摩羅什塔

鳩摩羅什大師

在回停車處的路上,我們在院子裡停下了腳步。地上鋪滿了柏葉,正在陽光下晾乾。宏林說,和尚們自己做香,然後把它賣給香客,以支付修復大殿的開銷。住在寺裡的十多個和尚,用這筆錢去買建築材料和有限的幾樣他們自己不能製作的東西。他們不需要買糧食,牆裡面圍著兩公頃的好農田。

宏林記起我對訪問隱士感興趣,於是指著圭峰——圭峰位於太平谷谷口西南幾公里處,它的頂峰與眾不同,呈金字塔形——說,他自己曾經在圭峰上的一座茅篷裡住了幾年。他七十三歲了,十八歲就出家了。他問我願不願意去見一位九十四歲的老和尚——那位老和尚就住在頂峰下他過去的茅篷附近。我本來想接受他的好意,但是當他補充說,那位老和尚已經喪失了講話的力氣,而且還要跟山腳下的駐軍軍官打交道的時候,我婉言謝絕了。

不過圭峰這個名字,倒是我所知道的。它是宗密的謚號。9世紀的時候,宗密曾經是草堂寺的住持,而且他還是華嚴宗和禪宗的一個分支的創始人。當我們離開院子的時候,宏林停下來,打開了鼓樓的門,裡面是宗密的墓碑。碑文是9世紀時的宰相裴休撰寫的。裴休曾經記錄了當時幾位著名禪師的講法,其中包括黃檗禪師。我對宏林的幫助表示感謝,並且告訴他,我更願意待在山裡。他害羞地笑了,於是我們道別。

在回灃峪口的路上,我在草堂寺南面不遠處的一個葡萄園邊停下來。借助一位農夫的幫助,我發現了自己一直在路西側尋找的那個地方:興福塔院的遺址。塔院裡曾經有宗密的青蓮塔,以及其他五十多位高僧的舍利塔。這些磚石建築物都在“文革”期間被毀掉了。這個地方成了一片廣闊的葡萄園中的一塊大凹地。我已經聽說地方官員們正在計劃發掘舍利,並且打算把它們供奉起來,作為將來的旅遊賣點。那位農夫說,這件事他也聽說了。但是他仍然在精心地照管他的葡萄。

幾分鐘後,我回到了灃峪口村。在灃河河谷入口處的東面,我穿過一片光禿禿的樹林——這片樹林因為幾棵野桃樹而變得亮麗起來——爬到後安山的山腳下。很快我就來到一個小平台上,它已經被嶄新的紅牆灰瓦的豐德寺所佔據了。豐德寺是幾座與道宣有關係的寺廟之一。7世紀中期的時候,道宣曾經住在這座山上。

儘管豐德寺的圍牆是新的,但是它曾經有過輝煌的歲月。生活仍然在繼續著。在裡面,我聽見腳踏縫紉機的聲音,看見蝴蝶花和櫻桃樹都開著花兒。這座寺廟現在是一座比丘尼道場。在外面,我遇到了住持妙覺。她六十歲了,是東北黑龍江人。在過去的墓園附近——那兒現在還有三座傾頹的石塔,她正在忙著收拾蔬菜。她歇下手頭的活兒,花了相當長的時間告訴我,現在這裡住著三十多位尼師,但是她不知道它是從什麼時候開始變成比丘尼道場的。9世紀的時候,當宗密住在這裡寫他關於禪宗分支的經典文章的時候,豐德寺還是一座比丘道場。

我回到村裡,進入河谷:一條彎曲清澈的河,兩側是高高的懸崖,河的東岸有一條柏油路。不到兩公里之後,我在一個叫柳林坪的地方停下來。我第一次來這兒的時候,是跟史蒂芬一起來的。但是史蒂芬回美國去了,我獨自一人開始沿著通向山頂的新石階向上爬去。遠遠的上面,在後安山的頂峰上,我能夠望見道宣的舍利塔。前年的佛誕日,正是它把我們引到這兒來的。

半路上,我在淨業寺停下來。在寺廟的大門上,我看見了我第一次來這裡時歡迎我的那幾個字“以法護法”。寺廟的狗叫起來。一位和尚出來了,把我領了進去。他告訴我,這隻狗正在將功贖罪。幾個月前的一個雨夜,它睡著了,有人翻牆溜了進來。因為杜仲樹的樹皮有醫用價值,於是入侵者就把兩棵杜仲樹的樹皮剝去賣了。這兩棵樹現在死了。它們是一千三百多年前道宣親手種在寺廟的小院子裡的。

道宣是律宗的創始人,而淨業寺則是律宗的中心。公元621年,道宣二十五歲的時候,第一次來到這兒,住在山上較遠處的一座茅篷裡。後來,他搬到山下的寺廟裡,這座寺廟是在他到來之前五十年建的。當他弟子的數目日漸增多的時候,他把這座寺廟建成了一個指導中心和供應基地,為那些住在這座山上淨業寺附近的茅篷裡的修行人供應吃穿。道宣除了撰寫了中國早期和尚的傳記以外,他還致力於統一那些規章制度——出家人根據它們來調整自己的生活,他還把這些規章制度——或者說戒律——作為宗教指導的基礎。儘管律宗從來沒有佔據過首要地位,但是它仍然有自己的信徒;而且其他宗派的出家人也都遵從律宗的這個觀點,即如果不過一種合乎正道的生活,就什麼也成就不了。

淨業寺

去年八月,當史蒂芬和我到淨業寺參訪的時候,我們遇到了寬明——一位二十八歲的和尚,他已經被委以監管寺廟修復工作的重任。在那次參訪過程中,我問他,中國是否還有律宗大師。

寬明:清末有見月和弘一。現在有美國萬佛城的夢參,福建莆田廣化寺的圓徹,福建廈門南普陀的妙湛,還有乾縣(灃峪口西北一百公里處)的通願比丘尼。他們是我所知道的僅有的幾位律宗大師。他們都一直在經濟上支持淨業寺的修復工程。他們都說,現在是終南山重新開始培養大師的時候了。

問:是什麼促使你到這兒來的?

寬明:出家人是中國最自由的人了。我們想去哪兒就可以去哪兒。“文革”前,我們還有戶口。現在只有那些長期住在寺廟裡的和尚才需要登記。我們總是從一個地方走到另一個地方,到處參學。我在廈門佛學院學習以後,就來這兒修行。那是三年前。我下車的時候,身上總共只有一百二十塊錢(相當於二十五美元)。我用這些錢在觀音山上搭了一個茅篷。一個月後,我來這裡參拜,遇見了兩位老和尚。我們前世肯定有緣。我留下來了。後來,我回廈門去看夢師父,他同意承擔修復淨業寺的費用,把它變成一個修行道場。

道宣塔

問:這些山裡住著多少出家人?

寬明:自從我到了這兒,我把周圍的好多山都爬遍了。僅在長安一縣,就肯定有五百多人。但是這些人有兩種。大部分人來山裡是來修行的。但是還有一些人——我該怎麼說呢——他們照管著寺廟、殿堂,只是為了讓人們供養他們。

問:你還計劃在這裡住多久?

寬明:再住兩三年吧,等這座寺廟修好了。然後我願意把它交給一個有道心的人,一個能夠復興律宗修行的人。之後,我想花幾年時間去跟夢師父或者妙師父學習。夢師父在美國,他希望我到他那裡去。

問:你能給我講講夢師父的事嗎?

寬明:他是黑龍江人,跟我一樣。他三十幾歲就已經很出名了,經常在緬甸、泰國和中國的香港弘法。他回來的時候,被當成間諜抓起來了。他們說,他走的地方太多了。他在監獄裡過了三十多年,1980年終於被放了出來。他現在七十八歲了。當我第一次在廈門佛學院遇見他的時候,有幾百個人——不僅僅是出家人,都來聽他講法。他是一個很有感染力的演講者,他的話也很深刻。最近,他到美國去給華人聽眾講法,他們要求他留下來。他教給了我很多東西。妙師父也是這樣。妙師父說話不多,但是不管他說什麼,都很深刻。他曾經是中國最著名的禪寺——揚州高旻寺的方丈。他們兩個人都是開悟了的大師。

問:一個人不守戒能開悟嗎?

寬明:不能。如果你不守戒,不管是一條戒還是二百五十條戒(比丘戒),你的生活都不會有安寧。你守戒的時候,就能夠清除障礙和執著。只有到那個時候,你的禪定才能夠深入。而只有通過禪定,你才能開悟。這就是律宗背後的邏輯。

問:你看佛教在中國的復興有什麼希望?

寬明:過去的十多年間,情況發生了很大的變化。陝西省幾乎沒有一個村子沒有廟,或道觀、祠堂之類,好讓人們去禮拜。禮拜者來自生活的各個階層。我們最需要的就是一些大師。但是就目前而言,我們的主要任務看來是要使人們重新熟悉佛教、親近佛教。當然了,很多寺廟已經變成了“動物園”,人們對待出家人就像對待動物。他們只是來看看,而且吵吵鬧鬧的。但是我們認為這種情況是會改變的,寺廟會重新變成禮拜和修行的場所。但這需要時間。到那個時候,老和尚們都已經不在了。所以未來要靠我們。我們必須精進修行。這就是我們這裡不賣票的原因。我們不讓人們進來,除非他們是來拜佛的。但是我們還需要錢修復寺廟,所以我已經發動出家人做瑪瑙念珠。我想最終我們能夠靠這個來養活自己。

問:其他寺廟怎麼樣?

寬明:他們也是這樣。如果他們不想辦法通過自己的勞動,或者靠佈施來養活自己,那麼他們就不得不賣門票給遊客。我們都很清楚這樣做的後果。大師們已是耄耋之年了,直到前不久,他們才獲准教課。除非新一代出家人很精進,否則這個宗教就什麼也沒有了。雖然我們現在有宗教自由,但是佛教自身的情況還是一年比一年糟。十年前,宗教限制剛剛解除的時候,情況要好些。

現在是六個月以後了,寬明已經回福建廈門了。顯然,他準備到美國夢參那裡去了。他的位置已經被另一位年輕和尚開龍所取代。開龍是北京大學中文系畢業的。實際上,住在淨業寺的八九位和尚中,有三位是北大中文系的畢業生。在別的寺廟裡也是這樣,我驚詫於年輕出家人受教育程度之高。在北京的時候,我瞭解到,佛教協會要求所有的新出家人至少要受過高中教育。道教協會則沒有這樣的要求。

開龍把我領到一個窯洞裡,大殿後共挖了三個窯洞。這間窯洞是個齋堂,我正好趕上了吃晚飯:玉米粥,一種野菜,還有炒土豆。後來,開龍把我領到一個房間裡去過夜。我所能記得的下一件事情就是,在一曲“交響樂”中醒來:有人在齋堂爐灶上生火,火苗的呼呼聲;一隻啄木鳥找蟲子的聲音;還有各種各樣的鳥鳴。然後有人在敲那根掛在齋堂附近的裂了縫的木頭。除了新蒸的饅頭取代了炒土豆以外,早餐跟晚餐沒有什麼兩樣。

上一次參觀的時候,我在這條山谷上面遠處的觀音山上,曾經遇到過一位名叫圓照的比丘尼。當我告訴開龍我想再跟她聊聊時,他說她已經搬到觀音山的後面去了,而且路很難走。早飯後,他跟一位年輕和尚說了這件事。大上周,這位年輕和尚曾經想拜訪圓照,但是沒有成功。雖然當時已經是三月中旬了,但他還是沒能穿過雪地。不過天氣已經晴了整整一個星期了,因此他同意再試一次,去走那條路。

我們爬下山,來到那條柏油路上,開始沿著山谷往上走。有幾輛汽車從我們身邊經過。這位年輕和尚說,汽車一般不停,除非有人要下車,因為要重新啟動太困難了。幾分鐘後,我們想辦法搭上了一輛運貨馬車。走了十五公里後,我們開始爬觀音山的東坡。

上山一百米後,這條路經過一片農舍,在一個大豬欄處向左拐去,然後開始沿著一片陡峭的山坡蛇行而上。如果這片山坡是濕的或者結著冰,那麼根本不可能爬上去。即使是乾的,也很難走,我不得不頻頻地停下來喘氣。我的同伴一定很納悶我在這些山裡幹什麼。我自己也納悶。九十分鐘後,路終於變得平整起來,我們到了水簾洞。這是六個月前我遇到圓照的時候她住的地方。洞的新主人不在家。在洞內佛堂前上了一些香之後,我們繼續前行。二十分鐘後,左面的一條岔路上矗立著一座石頭拱門,上面寫著“南雅寺”。

去年秋天,當我與史蒂芬和寬明一起爬觀音山的時候,我們選擇了主路,十分鐘後就到了頂峰上:一座巨大的松木拱門,四五座廟宇擠在一起。在一個廟裡,我們遇見了一位七十歲的老和尚,他是去年才剃度的,大概已經落在寬明“粥飯僧”的名單裡了。在另一個道觀裡,我們看見一群在家弟子正在接受一位年輕道士的氣功指導。我們則待在外面。寬明評論說,天氣很特別,我們只好同意。由山峰、青松和白雲所構成的全景,每幾秒鐘就會變化一次。我抽掉了一整根雪茄,就坐在那裡看著,聽著我心愛的曲子——松間的風聲。

這一次,我決定不去主峰,而是去了南雅寺。幾分鐘後,我們受到常照的歡迎。常照是南雅寺的住持,也是寺裡唯一的和尚。他七十一歲了,已經在這座寺廟裡住了九年。兩位居士跟他一起住在這裡。當一位居士給我們倒熱糖水的時候,住持拿出一隻小鍾給我們看——那是三百年前清朝初年皇帝賞賜給南雅寺的。它看起來很粗糙,似乎說明南雅寺在那位皇帝的寺廟名單上的地位不太高。在外面,常照領我們參觀了一間即將竣工的新大殿,然後他把萬花山指給我們看。萬花山在灃河河谷的東岸,主峰高兩千米,就在觀音山的正對面。他說,有幾個和尚最近在萬花山上搭了茅篷,還有一些人想到那兒去。他說,那兒比觀音山僻靜多了。我做了筆記。

已經是中午了,但是住持沒有請我們留下來吃飯。很顯然,南雅寺的糧食供應太少了。我們告辭了,開始沿著觀音山的另一面往下走。山上仍然有殘雪,但是連續一個星期的晴天已經使路況有了很大的變化。十分鐘後,我們到了一座名叫西靜寺的小廟。一位尼師出來迎接我們。她是圓照的弟子,一個人住在那裡。她堅持要我們留下來吃點兒剩的炒米飯。我想她一定是南方人。在北方,饅頭和麵條是常見的主食。當她忙於熱米飯的時候,我四下裡看了看,發現西靜寺像南雅寺一樣,也有一間單獨供奉著道教神仙的偏殿。一個什麼人都能來的地方。

午飯後,我們繼續沿著山路往下走。在一個地方,我們驚起了一隻像狗一樣大的兔子。山坡上鋪滿了去年秋天的落葉,那隻兔子從山坡上跳竄而下的聲音把我們也嚇了一跳——其程度跟我們嚇著它的程度差不多。二十分鐘後,我們路過金蟬寺。沒有人在。幾分鐘後,我們路過一間茅篷。曬在太陽底下的衣服是一位尼師的。還是沒有人在。五分鐘後,我們到了一條深谷的谷底,走過一座木橋,往對面的山坡上爬去。又過了幾分鐘,我們到了龍王寺。它是明朝的一座老比丘尼道場。東南大約一百米處,是未來的觀音寺的寺址。回首看看觀音山,我估計,我們在山峰西南不到兩公里處。

龍王寺的一位尼師告訴我們,圓照住在一個小平台上的一座小土房裡。那個小平台是開出來給觀音寺將來建大殿用的。我們跟著那位尼師,爬上了去圓照住處的山坡。她正盤腿坐在炕上。炕是一種土床,裡面安著爐子,在整個中國北方都很常見。

我進去的時候,她說:“你回來了。好。現在我們可以聊聊了。上一次我還不能肯定。現在我知道你是為法而來的了。”我很高興我做了再次拜訪她的努力。她八十八歲了,但是在曾經跟我談過話的人中,幾乎沒有誰像她這樣機敏。她出生在中國東北吉林省的一個中醫世家,祖上六世行醫。她的祖父是一個和尚,她的父親也成了和尚。她十六歲就出家了,畢業於北京的佛學院。後來,她回到東北,在那裡創建了四所佛學院。我問她為什麼要離開東北到終南山來。

山中採藥人

圓照:我被騙了。是智真(音譯)騙了我。當時智真是西安臥龍寺的方丈,他每天誦三十遍《金剛經》。1953年,他來看我,我到火車站去送他的時候,他往我手裡塞了一張車票,就把我一起拉上了火車。我兩手空空地來到了西安,甚至連一套換洗衣服都沒有。他不希望我繼續工作,而想讓我修行。後來,我接任了草堂寺的方丈。紅衛兵來的時候,我叫他們走開。我沒有讓他們進來。如果我讓他們進來,他們就會砸了鳩摩羅什塔。我做好了死的準備。那是很久以前的事兒了。再後來,我受不了寺廟裡的生活,就搬到觀音山來了。那是十年前了。我覺得它是一個死的好地方。去年,我覺得觀音山的前面不夠安靜,太多的人去爬那座山,所以我就搬到後面來了。可人們還是來看我。兩個星期前,有幾個大學生來跟我學《華嚴經》,跟我一起住了一個星期。

問:我聽說您修密宗?

圓照:是啊,不過我們那一批人沒剩多少了。現在幾乎沒有人修密宗了。最初我是在北京跟白教領袖、十六世貢嘎活佛學的。它跟達賴喇嘛和班禪喇嘛的黃教不一樣。密宗比較快捷。我很快就會死的,所以我學了密。現在我還在等死,就等著那把火啦。

問:密宗修行跟淨土宗修行相似嗎?

圓照比丘尼的茅篷

圓照:密宗修行更接近於禪。它是禪的極致。但是它不是給普通人修的。它就像開飛機,很危險。淨土宗修行就像趕牛車,很安全,什麼人都能修。但是它花的時間要長一些。

這麼多年來,圓照曾經教了那麼多弟子,我想她一定記住了自己的演講,或者至少她誦的經的引文。於是我從包裡拿出一張書法紙,問她願不願意把佛教修行的本質給我寫下來。她把紙放到一邊去了,於是我沒有再提起這個話題。兩個月後,我回到台灣以後,收到了她寄來的那張紙,上面寫著四個字“慈、悲、喜、捨”。她的書法清晰有力,就像她的心一樣。

晚飯後,在未來院子對面的一間小土房裡,我和我的同伴蓋著毛毯,伸展著四肢躺著。半夜裡,天空隆隆作響。緊接著一聲巨響,炸開了一個霹靂,隨後大雨如注,直到天亮。

第二天早晨出去的時候,我幾乎沒法走路了。每走一步,就有一斤重的黏黃土粘在我的鞋上。早上我們吃完玉米粥和炒土豆以後,圓照來到我們屋裡。她想教我們一個開悟的捷徑,如果我們接近死亡的時候,就可以用它。她說,如果我們修這個法而不想死,我們就會得上可怕的頭疼病,不管怎麼樣都會死的。她咯咯地笑著,我們三個人都爬到了炕上的毛毯底下。她教了我們一條咒語,一串梵文音節,據她說最初是由外太空的生命教給人類的。她還教了我們另一條咒語,說是解藥。當死亡決定從我們身邊經過的時候,或者我們從它身邊經過的時候,我們就可以用它。

圓照比丘尼在炕上,“就等著那把火啦。”

後來我們來到外面。空氣中還有一些水汽,但是雨已經停了。我們決定,只要能走就走。圓照說,走觀音山上的路是不可能了,她建議我們走一條更容易走、也更短一些的路,這條路沿著一條深谷的邊緣,向西北而下,直到灃河。路面上鋪滿了落葉,坡度也比較平緩。她告訴我們,縣政府已經考慮好,要沿著這條深谷往上修一條路,以發展這一地區的旅遊業,但是這一計劃暫時被擱置著,要等到經濟好轉才會實施。我們對這一想法深深歎息,揮手道別;然後沿路而下,一路上練習著我們的新咒語。

一個小時後,我們出來了,到了喂子坪村。經過昨天一個晚上,灃河已經變得狂野起來。我們從橫跨灃河的一座橋上走過,然後開始沿著路走。河谷裡到處是一片一片的竹林;透過霧氣,還可以看到野桃花。

一個小時後,我們到了一個叫李原坪的村莊。在那兒,我們又過了一座橋,重新回到河對岸。

我們沿著一條路走著,穿過田野,經過村南頭的一個巨大的池塘。橙黃色和金黃色的魚在水中橫衝直撞。我的同伴說,它們是從越南來的。剛過池塘,就是通向西觀音寺的那條路。它沿著一座陡峭的山坡筆直而上,而且路面很滑。所幸沿途有不少樹枝和石頭可抓。

一個小時後,我們越過山脊,從山的另一面往下走。路變得平展起來。一隻黃胸、黑白條紋翅膀的啄木鳥避開我們,繼續在一根斷枝上啄著。我們來到霧氣中的一個地方,這就是西觀音寺。我們喊著“阿彌陀佛”,走進泥地院子,四位年輕和尚和方丈聖林出現在門口。我的同伴走開,去跟其他的和尚聊天,於是方丈就邀請我跟他一起到齋堂裡去。他說,他劈柴的時候,我們可以聊聊。他七十四歲,出家三十多年了。在過去的十四年裡,他一直住在西觀音寺。他是從淨天手裡接過這個寺廟的——淨天現在已經搬到南方四川省的成都去了。

當我向聖林問起他的修行時,他說他太笨了,不能修禪,只念佛。他大笑起來,但他不是開玩笑。

聖林:現在禪不合適了。要修禪你得有很深的根基。好根器的人太少。他們不常見。過去任何人都可以修禪。但是現在不行。這不僅僅是我的觀點,也是印光大師的觀點(印光是20世紀早期的一位和尚,他在中國重新建立了淨土宗的修行)。現在淨土法門是唯一適合每一個人的法門。區別就在於淨土法門要仰仗佛力。你不需要太深的根基。禪宗則完全靠自力。這就難得多了,尤其是現在。

過去有很多開悟的和尚。但是現在有幾個開悟的?我認識的人裡面一個也沒有。也許有些和尚以為他們開悟了,但是他們沒有。他們把妄想當成開悟了。這就是印光大師說最好仰仗佛力念佛的原因。誰更有力量,你還是佛?淨土法門更有把握成就。如果你根基不深,又去修禪,你可能修一輩子,哪兒也去不了。淨土法門並不容易。你必須決意要往生淨土,否則念佛不會有任何好處,只不過是迷信罷了。淨土法門是不需要解釋的,關鍵在於信。但是信比解釋更有力。你看不見淨土。只有佛才能看見淨土。眼睛是沒有用的。你必須依靠佛。

聖林告訴我,他在等一位出色的和尚來接管西觀音寺——他只是一個看守者。這座寺廟差點兒被當成了農舍,但是聖林說,這裡是終南山最好的修行場所之一。他說,難怪農夫們要到終南山的這一帶來,這裡陽光充足,雨水豐沛,土壤肥沃。就在我們剛剛到寺裡以前,透過霧氣,我瞥見了菜園的一角,還有幾棵果樹。他說,他們的果園裡有梨樹、蘋果樹和柿子樹。然後他哈哈大笑,給我講了一個故事:去年秋天,一隻熊把他和其他和尚趕到屋裡,然後吃掉了寺廟的柿子樹一半的收成——其時那些柿子正在外面晾著。聖林很風趣。他一口氣數出淨土宗十三代祖師的名字,然後大笑起來,笑自己居然還記得他們的名字。

正當我跟聖林聊天兒的時候,我的年輕夥伴兼嚮導進來了,說我們該走了。當時已經是半下午了,如果我們不馬上走,就可能錯過淨業寺的晚飯。

回去的路上,我的嚮導告訴我,他和西觀音寺的一位和尚曾經一起住在少林寺(少林寺在河南省,菩提達摩就是在那兒把禪傳給中國人的。還有些人說,也傳了武術)。他說,少林寺和尚的名聲很差,那些離開的人很難在其他寺廟找到地方。被淨業寺收留了,他感到很幸運。他的朋友就被拒絕了。他說,問題是,旅遊已經把少林寺變成了一座養老院了,任何待在那裡的人,都被認為對名聞利養比對佛法更感興趣。

我們在濃霧中摸索著往前走,回到山嶺上。過了橋,出來重新回到路上。一個小時後,我們經過了另一片沙洲,沙洲上有幾座房子。這就是二道橋。可是這兒一座橋也沒有。八月裡,史蒂芬和我來這兒的時候,我們是蹚水過河的。經過對岸的幾座農舍,在一條岔谷的入口處,我們找到了傳福(音譯)的茅屋。

當時傳福三十七歲。她在十七歲的時候,出家當了道姑。三年後,她轉到佛教門下,在豐德寺和草堂寺過了五年。後來,她曾經試過住觀音山,但是差點兒餓死了。過去的三年裡,她一直住在我們遇見她的時候她住的那座小茅屋裡。她說,她可以用採草藥賣的錢買她需要的東西。我想,除了當地的農民,以前可能從來沒有人來看望過她。談起她的生活和修行,她幾乎要哭出來了。她很孤獨。而且她的屋頂漏雨了。她說:“如果你還很執著,如果你還沒有看破紅塵,你就不能住山。山裡的生活很苦。但是一旦你看透了這個世間的虛幻,苦也就無關緊要了。唯一要緊的事情就是修行。如果不修行,你永遠也擺脫不了妄塵。”

當我問她史蒂芬可不可以給她照張相的時候,她進屋去了。出來時穿著正式的法衣,那是她保存的留著特殊場合穿的。後來我們告辭了。史蒂芬和我繼續向山谷深處走去。路就在山坡的邊緣,然後過了河。不到一個小時之後,我們聽到了錘子的聲音。不一會兒,我們就來到一小塊空地上——它的一半已經被一座大茅篷佔滿了。

這是徹慧(音譯)的家。她的房子狀況很好,不像傳福的小草房。她的屋頂鋪了瓦。幾個農民正在剝綠色的核桃皮。徹慧正站在外面。她剛一看見我們過來,就進屋去了,拿了幾隻凳子出來。我們互相問候,然後坐下來。又有兩個婦人出來了。一個是徹慧的妹妹,另一個則是她的弟子。當她的弟子去拿水倒茶的時候,徹慧告訴我們,她是吉林人,20世紀50年代的時候,她跟家裡人一起來到這一地區。她們是來修通向西部的天水和蘭州之間的公路的,後來不在那兒了。1957年,她宣佈說她想出家。她的父母兄弟都不同意,但是她拒絕改變主意。她在一座寺廟裡學了五年佛,然後來到灃河河谷上游,在靠近西觀音寺的地方搭了一間茅篷。七年後,她又搬了家,建起了她現在的房子——過去的二十年裡,她一直住在這兒。她七十四歲了。我想,傳福的事兒仍然壓在我的心頭。我問她是否曾經感到過孤獨。

傳福尼師和作者在她的小茅篷裡

徹慧:不,我喜歡一個人住著。我不能離開這座山。每次我離開,我都想馬上回來。另外我還有一個弟子,所以我不覺得孤獨。

問:你多長時間下一次山?

徹慧:我大概每個月到山下的村子裡去一趟,去買一些東西,比如米、面、油、鹽之類的。如果我什麼都不需要,我就不下山。需要的菜我都自己種,整個冬天光吃土豆。夏天,我每天都在菜園子裡勞動。通常總有東西可吃。如果沒有,我也不著急。

問:你從這一帶其他的出家人那裡得到的幫助多嗎?

穿著正式法衣的傳福尼師站在她的小茅篷前

徹慧:不,我們靠自己。如果我需要錢,我家裡會想辦法幫助我。現在我妹妹正來看我。快三十年了,我們倆才頭一次見面。她在瀋陽給一家貿易單位干了三十六年,今年早些時候終於退休了。她現在生病了,想在死前來看看我。現在她到這兒已經一個月了。我們需要的東西不太多。我們每個月花錢不超過十至二十塊錢(二至四美元)。我們很節儉。比如說,我們一個月只吃兩斤油。還有,我有四棵核桃樹。有的年頭兒,我的核桃能賣一百多塊錢。過去的這兩天,這些農民一直在幫我收核桃。

問:你修行的時間多嗎?

徹慧:每天晚上我睡覺前都打坐。每天早晚我都誦《地藏經》和《金剛經》。我只是剛剛上了第一個台階,但是我已經學會了認經裡的字。我可以通過自己的經驗告訴你,如果你修行,你就會有所得;如果你不修行,你就會一無所獲。

問:你受“文革”的影響了嗎?

徹慧:不太大。他們來了,把我的香和點香的東西拿走了。但是我把我的佛像藏起來了。他們沒有抓我,而且他們再也沒有回來過。我跟從前一樣地修行。但是其他出家人卻有很多麻煩,尤其是那些住在寺廟裡的。很多人被迫離開寺廟還俗了。這座山是一個被迫還俗的和尚的。他再也沒有別的東西了,就想把這座山賣給我。我家裡想方設法湊了三百塊錢(六十美元),他就簽字把它轉讓給我了。紅衛兵來的時候,他們把地契拿走了。他們不認識字,以為那是宗教宣傳。我想把它要回來的時候,他們說我是反革命,把它燒掉了。我一直在想辦法讓政府重新給我一份地契,但是像我這樣一個老尼姑,他們根本不會在意的。

問:有人曾經上來看過你嗎?

徹慧:沒有,一個人也沒有。更不要說外國人了。

就要起大霧了,於是我們告辭。回去的路上,當我們走到河邊的時候,傳福拎著一大袋子核桃,在那裡等我們。這袋核桃足有四十斤重。剛才我給了她足夠的錢,讓她修繕屋頂,因此她堅持要我們收下這些核桃。她說她總共只有這些東西了。我們謝了她,想方設法把核桃背過了河,弄回西安去了。

那是八月份,河很容易過。現在是三月下旬,下了一夜的雨,現在這條河已經變得混濁而危險,水面上飄滿了樹枝。這一次,我從二道橋走,三十分鐘後,就回到了淨業寺。我謝過給我當嚮導的那位年輕和尚,他消失在自己的房間裡——我想,他最後一定已經跟我一樣疲憊不堪了。回到房間裡,我把暖水瓶裡的大部分熱水倒進一個盆裡,洗了一個澡——把我的扎染印花大手帕當了毛巾。換了乾淨衣服以後,我用暖水瓶裡剩下的熱水沖了一杯速溶咖啡。在台灣的時候,我的朋友山德(音譯)曾經給了我一些自家做的小餅,我把剩的最後幾個吃了,然後睡著了。我睡得錯過了晚飯,直到第二天早上才醒來。

又吃了一頓玉米粥早飯之後,開龍問我,還有沒有哪些地方我想去。我已經去過了山頂上的道宣塔,以及附近的白居易墓(作為唐朝最偉大的詩人之一,白居易關心民眾疾苦,所以很可以理解,他在洛陽還有一個墓)。我建議去東面青華山上的臥佛寺看看,開龍答應給我帶路。

開龍領我走上稍遠一點兒的附近一座山上的路。這條路實際上是一條山脊,我們只花了大約九十分鐘,就走了三公里——正是這三公里把這兩座寺廟隔開了。剛剛走到山頂,我們聽到了遠遠的山下一聲炮響。

臥佛寺是一個大雜燴,很多小建築攢聚在一座石峰下面。其中的一座建築裡有一片巖壁,巖壁上雕了一尊臥佛,那是不到二百年前淨業寺過去的一位方丈刻的。在另一座建築裡,我們遇到了四位男居士和一位女居士。他們在那裡不是修行,而是給偶爾的香客和週末的遊客提供飲食的。我們加入進去,跟主人一起吃麵條。此時開龍提起了這個話題——假定淨業寺要重新接管臥佛寺。他說,他要做的第一件事情,就是拆掉所有擠在峰頂的這些建築物。唯一的反應是啜吸麵條的聲音。我們一吃完飯,就告辭往回走了。

這才是開龍第二次來青華山,因此在濃霧中,我們迷路了。幸運的是,那座山嶺很難錯過,所以我們很快就重新找到了路。儘管開龍才二十五歲,但是他對於在這一帶重新把寺廟建成修行場所等實際問題,有著良好的理解力。他的長期計劃——我想那也是廈門妙師父的(妙師父一直承擔著這個項目的很多費用)——是把豐德寺、臥佛寺和淨業寺合併成一個主要的修行中心。

大約再過十分鐘,拐一個彎兒,就能看見淨業寺了,開龍提議我們去看看一個叫東溝的地方。道宣的弟子和他們的繼承人曾經在那裡建了很多茅篷。其中的四十八座代代相傳,直到“文革”期間,它們才被毀掉或者被廢棄。開龍說,這些茅篷正在重修。

一條路沿著山嶺的南坡而下,很快把我們帶到第一座茅篷前。山谷裡有一條小溪,這座茅篷就建在溪上。周圍有幾小塊地,是空出來留著種菜的。前天這座茅篷就已經完工了。它是一座土房,我瞭解到,這些土坯不是太陽曬乾的,而是一成形的時候就把它壘上去了。現在土坯還是濕的。屋裡有兩鋪炕,兩個想搬進來的和尚已經在炕道裡生了火,想把房子烤乾。屋頂蓋了瓦,窗上有窗框,這似乎在暗示著有朝一日這些窗框能安上玻璃似的。兩位北大畢業生計劃住在這裡,其中的一位告訴我們,建這個土屋,六個工人干了兩個星期,花了五百塊錢(一百美元)。它看起來結實得似乎能堅持一輩子。

與北大中文系畢業的開龍在他新蓋的茅篷前合影

————————————————————