現存的中國最早的文,是商代的卜辭。這只算是些句子,很少有一章一節的。後來《周易》卦爻辭和《魯春秋》也是如此,不過經卜官和史官按著卦爻與年月的順序編纂起來,比卜辭顯得整齊些罷了。便是這樣,王安石還說《魯春秋》是「斷爛朝報」[1]。所謂「斷」,正是不成片段、不成章節的意思。卜辭的簡略大概是工具的緣故,在脆而狹的甲骨上用刀筆刻字,自然不得不如此。卦爻辭和《魯春秋》似乎沒有能夠跳出卜辭的氛圍去,雖然寫在竹木簡上,自由比較多,卻依然只跟著卜辭走。《尚書》就不同了。《虞書》、《夏書》大概是後人追記,而且大部分是戰國末年的追記,可以不論;但那幾篇《商書》,即使有些是追記,也總在商、周之間。那不但有章節,並且成了篇,足以代表當時史的發展,就是敘述文的發展。而議論文也在這裡面見了源頭。卜辭是「辭」,《尚書》裡大部分也是「辭」。這些都是官文書。

記言、記事的辭之外,還有訟辭。打官司的時候,原被告的口供都叫做「辭」;辭原是「訟」的意思[2],是辯解的言語。這種辭關係兩造的利害很大,兩造都得用心陳說;審判官也得用心聽,他得公平的聽兩面兒的。這種辭也兼有敘述和議論;兩造自己辦不了,可以請教訟師。這至少是周代的情形。春秋時候,列國交際頻繁,外交的言語關係國體和國家的利害更大,不用說更需慎重了。這也稱為「辭」,又稱為「命」,又合稱為「辭命」或「辭令」。鄭子產便是個善於辭命的人。鄭是個小國,他辦外交,卻能教大國折服,便靠他的辭命。他的辭引古為證,宛轉而有理,他的態度卻堅強不屈。孔子讚美他的辭,更讚美他的「慎辭」[3]孔子說當時鄭國的辭命,子產先教裨諶創意起草,交給世叔審查,再教行人子羽修改,末了兒他再加潤色[4]。他的確是很慎重的。辭命得「順」,就是宛轉而有理;還得「文」,就是引古為證。

子產像

孔子很注意辭命,他覺得這不是件易事,所以自己謙虛的說是辦不了。但教學生卻有這一科;他稱讚宰我、子貢,擅長言語[5],「言語」就是「辭命」。那時候言文似乎是合一的。辭多指說出的言語,命多指寫出的言語;但也可以兼指。各國派使臣,有時只口頭指示策略,有時預備下稿子讓他帶著走。這都是命。使臣受了命,到時候總還得隨機應變,自己想說話;因為許多情形是沒法預料的。——當時言語,方言之外有「雅言」。「雅言」就是「夏言」,是當時的京話或官話。孔子講學似乎就用雅言,不用魯語[6]。卜、《尚書》和辭命,大概都是歷代的雅言。訟辭也許不同些。雅言用的既多,所以每字都能寫出,而寫出的和說出的雅言,大體上是一致的。孔子說「辭」只要「達」就成[7]。辭是辭命,「達」是明白,辭多了像背書,少了說不明白,多少要恰如其分[8]。辭命的重要,代表議論文的發展。

戰國時代,遊說之風大盛。游士立談可以取卿相,所以最重說辭。他們的說辭卻不像春秋的辭命那樣從容宛轉了。他們鋪張局勢,滔滔不絕,真像背書似的;他們的話,像天花亂墜,有時誇飾,有時詭曲,不問是非,只圖激動人主的心。那時最重辯。墨子是第一個注意辯論方法的人,他主張「言必有三表」。「三表」是「上本之於古者聖王之事」,「下原察百姓耳目之實」,「廢(發)以為刑政,觀其中國家百姓人民之利」[9];便是三個標準。不過他究竟是個注重功利的人,不大喜歡文飾,「恐人懷其文,忘其『用』」,所以楚王說他「言多不辯」[10]。——後來有了專以辯論為事的「辯者」,墨家這才更發展了他們的辯論方法,所謂《墨經》便成於那班墨家的手裡。——儒家的孟、荀也重辯。孟子說:「予豈好辯哉?予不得已也!」[11]荀子也說:「君子必辯。」[12]這些都是游士的影響。但道家的老、莊,法家的韓非,卻不重辯。《老子》裡說「信言不美,美言不信」[13],「老學」所重的是自然。《莊子》裡說「大辯不言」[14],「莊學」所要的是神秘。韓非也注重功利,主張以法禁辯,說辯「生於上之不明」[15]。後來儒家作《易·文言傳》,也道:「君子進德修業。忠信,所以進德也;修辭立其誠,所以居業也。」這不但是在暗暗的批評著游士好辯的風氣,恐怕還在暗暗的批評著後來稱為名家的「辯者」呢。《文言傳》舊傳是孔子所作,不足信;但這幾句話和「辭達」論倒是合拍的。

孔子講學

孔子開了私人講學的風氣,從此也便有了私家的著作。第一種私家著作是《論語》,卻不是孔子自作而是他的弟子們記的他的說話。諸子書大概多是弟子們及後學者所記,自作的極少。《論語》以記言為主,所記的多是很簡單的。孔子主張「慎言」,痛恨「巧言」和「利口」;他向弟子們說話,大概是很質直的,弟子們體念他的意思,也只簡單的記出。到了墨子和孟子,可就鋪排得多。《墨子》大約也是弟子們所記。《孟子》據說是孟子晚年和他的弟子公孫丑、萬章等編定的,可也是弟子們記言的體制。那時是個「好辯」的時代。墨子雖不好辯,卻也脫不了時代影響。孟子本是個好辯的人。記言體制的恢張,也是自然的趨勢。這種記言是直接的對話。由對話而發展為獨白,便是「論」。初期的論,言意渾括,《老子》可為代表;後來的《墨經》,《韓非子·儲說》的經,《管子》的《經言》,都是這體制。再進一步,便是恢張的論,《莊子·齊物論》等篇以及《荀子》、《韓非子》、《管子》的一部分,都是的。——群經諸子書裡常常夾著一些韻句,大概是為了強調。後世的文也偶爾有這種例子。中國的有韻文和無韻文的界限,是並不怎樣嚴格的。

《管子》書影

還有一種「寓言」,藉著神話或歷史故事來抒論。《莊子》多用神話,《韓非子》多用歷史故事,《莊子》有些神仙家言,《韓非子》是繼承《莊子》的寓言而加以變化。戰國游士的說辭也好用譬喻。譬喻成了風氣,這開了後來辭賦的路。論是進步的體制,但還只以篇為單位,「書」的觀念還沒有。直到《呂氏春秋》,才成了第一部有系統的書[16]。這部書成於呂不韋的門客之手,有十二紀、八覽、六論,共三十多萬字。十二代表十二月,八是卦數,六是秦代的聖數,這些數目是本書的間架,是外在的系統,並非邏輯的秩序,漢代劉安主編《淮南子》,才按照邏輯的秩序,結構就嚴密多了。自從有了私家著作,學術日漸平民化。著作越過越多,流傳也越過越廣。「雅言」便成了凝定的文體了。後世大體採用,言文漸漸分離。戰國末期,「雅言」之外,原還有齊語、楚語兩種有勢力的方言[17]。但是齊語只在《春秋公羊傳》裡留下一些,楚語只在屈原的「辭」裡留下幾個助詞如「羌」、「些」等;這些都讓「雅言」壓倒了。

《國語》書影

伴隨著議論文的發展,記事文也有了長足的進步。這裡《春秋左氏傳》是一座里程碑。在前有分國記言的《國語》,《左傳》從它裡面取材很多。那是鋪排的記言,一面以《尚書》為範本,一面讓當時記言體的、恢張的趨勢推動著,成了這部書。其中自然免不了記事的文字;《左傳》便從這裡出發,將那恢張的趨勢表現在記事文裡。那時游士的說辭也有人分國記載,也是鋪排的記言,後來成為《戰國策》那部書。《左傳》是說明《春秋》的,是中國第一部編年史。它最長於戰爭的記載;它能夠將千頭萬緒的戰事敘得層次分明,它的描寫更是栩栩如生。它的記言也異曲同工,不過不算獨創罷了。它可還算不得一部有自己的系統的書;它的順序是依著《春秋》的。《春秋》的編年並不是自覺的系統,而且「斷如復斷」,也不成一部「書」。

《文選·司馬相如·子虛賦》書影

漢代司馬遷的《史記》才是第一部有自己的系統的史書。他創造了「紀傳」的體制。他的書包括十二本紀、十表、八書、三十世家、七十列傳,共五十多萬字。十二是十二月,是地支,十是天干,八是卦數,三十取《老子》「三十輻共一轂」的意思,表示那些「輔弼股肱之臣」,「忠信行道以奉主上」[18];七十表示人壽之大齊,因為列傳是記載人物的。這也是用數目的哲學作系統,並非邏輯的秩序,和《呂氏春秋》一樣。這部書「厥協六經異傳,整齊百家雜語」,以剪裁與組織見長。但是它的文字最大的貢獻,還在描寫人物。左氏只是描寫事,司馬遷進一步描寫人;寫人更需要精細的觀察和選擇,比較的更難些。班彪論《史記》「善敘事理,辨而不華,質而不野,文質相稱」[19],這是說司馬遷行文委曲自然。他寫人也是如此。他又往往即事寓情,低徊不盡;他的悲憤的襟懷,常流露在字裡行間。明代茅坤稱他「出《風》入《騷》」[20],是不錯的。

漢武帝時候,盛行辭賦;後世說「楚辭漢賦」,真的,漢代簡直可以說是賦的時代。所有的作家幾乎都是賦的作家。賦既有這樣壓倒的勢力,一切的文體,自然都受它的影響。賦的特色是鋪張、排偶、用典故。西漢記事記言,都還用散行的文字,語意大抵簡明;東漢就在散行裡夾排偶,漢、魏之際,排偶更甚。西漢的賦,雖用排偶,卻還重自然,並不力求工整;東漢到魏,越來越工整,典故也越用越多。西漢普通文字,句子很短,最短有兩個字的。東漢的句子,便長起來,最短的是四個字;魏代更長,往往用上四下六或上六下四的兩句以完一意。所謂「駢文」或「駢體」,便這樣開始發展。駢體出於辭賦,夾帶著不少的抒情的成分;而句讀整齊,對偶工麗,可以悅目,聲調和諧,又可悅耳,也都助人情韻。因此能夠投人所好,成功了不廢的體制。

宋本《文選》書影

梁昭明太子在《文選》裡第一次提出「文」的標準,可以說是駢體發展的指路牌。他不選經、子、史,也不選「辭」。經太尊,不可選;史「褒貶是非,紀別異同」,不算「文」;子「以立意為宗,不以能文為本」;「辭」是子史的支流,也都不算「文」。他所選的只是「事出於沈思,義歸乎翰藻」之作。「事」是「事類」,就是典故;「翰藻」兼指典故和譬喻。典故用得好的,譬喻用得好的,他才選在他的書裡。這種作品好像各種樂器,「並為入耳之娛」;好像各種繡衣,「俱為悅目之玩」。這是「文」,和經、子、史及「辭」的作用不同,性質自異。後來梁元帝又說:「吟詠風謠,流連哀思者謂之文」,「文者,惟須綺縠紛披,宮徵靡曼,唇吻遒會,情靈搖蕩。」[21]這是說,用典故、有對偶、諧聲調的抒情作品才叫作「文」呢。這種「文」大體上專指詩賦和駢體而言;但應用的駢體如章奏等,卻不算在裡頭。漢代本已稱詩賦為「文」,而以「文辭」或「文章」稱記言、記事之作。駢體原也是些記言、記事之作,這時候卻被提出一部分來,與詩賦並列在「文」的尊稱之下,真是「附庸蔚為大國」了。

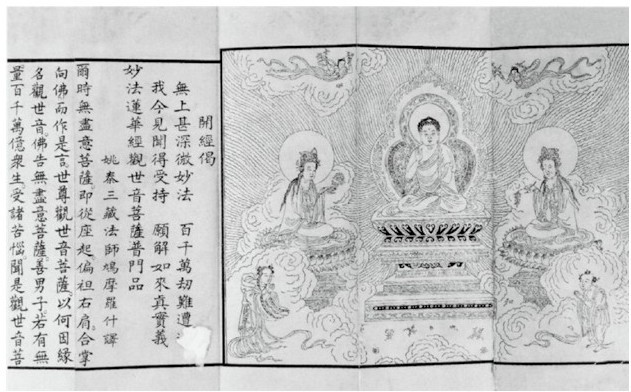

《觀世音菩薩普門品經》書影(鳩摩羅什譯)

這時有兩種新文體發展。一是佛典的翻譯,一是群經的義疏。佛典翻譯從前不是太直,便是太華;太直的不好懂,太華的簡直是魏、晉人講老、莊之學的文字,不見新義。這些譯筆都不能作到「達」的地步。東晉時候,後秦主姚興聘龜茲僧鳩摩羅什為國師,主持譯事。他兼通華語及西域語,所譯諸書,一面曲從華語,一面不失本旨。他的譯筆可也不完全華化,往往有「天然西域之語趣」[22];他介紹的「西域之語趣」是華語所能容納的,所以覺得「天然」。新文體這樣成立在他的手裡。但他的翻譯雖能「達」,卻還不能盡「信」;他對原文是不太忠實的。到了唐代的玄奘,更求精確,才能「信」、「達」兼盡,集佛典翻譯的大成。這種新文體一面增擴了國語的詞彙,也增擴了國語的句式。詞彙的增擴,影響最大而易見,如現在口語裡還用著的「因果」、「懺悔」、「剎那」等詞,便都是佛典的譯語。句式的增擴,直接的影響比較小些,但像文言裡常用的「所以者何」、「何以故」等也都是佛典的譯語。另一面,這種文體是「組織的,解剖的」[23]。這直接影響了佛教徒的註疏和「科分」之學[24],間接影響了一般解經和講學的人。

演釋古人的話的有「故」、「解」、「傳」、「注」等。用故事來說明或補充原文,叫作「故」。演釋原來辭意,叫作「解」。但後來解釋字句,也叫做「故」或「解」。「傳」,轉也,兼有「故」、「解」的各種意義。如《春秋左氏傳》補充故事,兼闡明《春秋》辭意。《公羊傳》、《穀梁傳》只闡明《春秋》辭意——用的是問答式的記言。《易傳》推演卦爻辭的意旨,也是鋪排的記言。《詩毛氏傳》解釋字句,並給每篇詩作小序,闡明辭意。「注」原只解釋字句,但後來也有推演辭意、補充故事的。用故事來說明或補充原文,以及一般的解釋辭意,大抵明白易曉。《春秋》三傳和《詩毛氏傳》闡明辭意,卻是斷章取義,甚至斷句取義,所以支離破碎,無中生有。注字句的本不該有大出入,但因對於辭意的見解不同,去取字義,也有各別的標準。注辭意的出入更大。像王弼注《周易》,實在是發揮老、莊的哲學;郭象注《莊子》,更是藉了《莊子》發揮他自己的哲學。南北朝人作群經「義疏」,一面便是王弼等人的影響,一面也是翻譯文體的間接影響。這稱為「義疏」之學。

郭象注本《莊子》書影

漢、晉人作群經的注,注文簡括,時代久了,有些便不容易通曉。南北朝人給這些注作解釋,也是補充材料,或推演辭意。「義疏」便是這個。無論補充或推演,都得先解剖文義;這種解剖必然的比注文解剖經文更精細一層。這種精細的確不算是破壞的解剖,似乎是佛典翻譯的影響。就中推演辭意的有些也只發揮老、莊之學,雖然也是無中生有,卻能自成片段,便比漢人的支離破碎進步。這是王弼等人的衣缽,也是魏、晉以來哲學發展的表現。這是又一種新文體的分化。到了唐修《五經正義》,削去玄談,力求切實,只以疏明注義為重。解剖字句的工夫,至此而極詳。宋人所謂「註疏」的文體,便成立在這時代。後來清代的精詳的考證文,就是從這裡變化出來的。

韓愈像 《韓昌黎集》書影

韓愈像 《韓昌黎集》書影 不過佛典只是佛典,義疏只是義疏,當時沒有人將這些當作「文」的。「文」只用來稱「沈思翰藻」的作品。但「沈思翰藻」的「文」,漸漸有人嫌「浮」「艷」了。「浮」是不直說,不簡截說的意思。「艷」正是隋代李諤《上文帝書》中所指斥的:「連篇累牘,不出月露之形;積案盈箱,唯是風雲之狀。」那時北周的蘇綽是首先提倡復古的人,李諤等紛紛響應。但是他們都沒有找到路子,死板的模仿古人到底是行不通的。唐初,陳子昂提倡改革文體,和者尚少。到了中葉,才有一班人「憲章六藝,能探古人述作之旨」[25],而元結、獨孤及、梁肅最著。他們作文,主於教化,力避排偶,辭取樸拙。但教化的觀念,廣泛難以動眾,而關於文體,他們不曾積極宣揚,因此未成宗派。開宗派的是韓愈。

韓愈,鄧州南陽(今河南南陽)人。唐憲宗時,他作刑部侍郎,因諫迎佛骨被貶;後來官至吏部侍郎,所以稱為韓吏部。他很稱讚陳子昂、元結復古的功勞,又曾請教過梁肅、獨孤及。他的脾氣很壞,但提攜後進,最是熱腸。當時人不願為師,以避標榜之名;他卻不在乎,大收其弟子。他可不願作章句師,他說師是「傳道、授業、解惑」的[26]。他實在是以文辭為教的創始者。他所謂「傳道」,便是傳堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子、孟子的道;所謂「解惑」,便是排斥佛、老。他是以繼承孟子自命的;他排佛、老,正和孔子的距楊、墨一樣。當時佛、老的勢力極大,他敢公然排斥,而且因此觸犯了皇帝[27]。這自然足以驚動一世。他並沒有傳了什麼新的道,卻指示了道統,給宋儒開了先路。他的重要的貢獻,還在他所提倡的「古文」上。

柳宗元像 曾鞏像

柳宗元像 曾鞏像 他說他作文取法《尚書》、《春秋》、《左傳》、《周易》、《詩經》以及《莊子》、《楚辭》、《史記》、揚雄、司馬相如等。《文選》所不收的經、子、史,他都排進「文」裡去。這是一個大改革、大解放。他這樣建立起文統來。但他並不死板的復古,而以變古為復古。他說:「惟古於辭必己出,降而不能乃剽賊」[28],又說:「惟陳言之務去,戛戛乎其難哉」[29];他是在創造新語。他力求以散行的句子換去排偶的句子,句逗總弄得參參差差的。但他有他的標準,那就是「氣」。他說:「氣盛則言之短長與聲之高下者皆宜。」[30]「氣」就是自然的語氣,也就是自然的音節。他還不能跳出那定體「雅言」的圈子而採用當時的白話;但有意的將白話的自然音節引到文裡去,他是第一個人。在這一點上,所謂「古文」也是不「古」的;不過他提出「語氣流暢」(氣盛)這個標準,卻給後進指點了一條明路。他的弟子本就不少,再加上私淑的,都往這條路上走,文體於是乎大變。這實在是新體的「古文」,宋代又稱為「散文」——算成立在他的手裡。

三蘇像(蘇洵、蘇軾、蘇轍)

柳宗元與韓愈,宋代並稱,他們是好朋友。柳作文取法《書》、《詩》、《禮》、《春秋》、《易》以及《穀梁》、《孟》、《荀》、《莊》、《老》、《國語》、《離騷》、《史記》,也將經、子、史排在「文」裡,和韓的文統大同小異。但他不敢為師,「摧陷廓清」的勞績,比韓差得多。他的學問見解,卻在韓之上,並不墨守儒言。他的文深幽精潔,最工遊記;他創造了描寫景物的新語。韓愈的門下有難、易兩派。愛易派主張新而不失自然,李翱是代表;愛難派主張新就不妨奇怪,皇甫湜是代表。當時愛難派的流傳盛些。他們矯枉過正,語艱意奧,扭曲了自然的語氣、自然的音節,僻澀詭異,不易讀誦。所以唐末宋初,駢體文又迴光反照了一下。雕琢的駢體文和僻澀的古文先後盤踞著宋初的文壇。直到歐陽修出來,才又回到韓愈與李翱,走上平正通達的古文的路。