1983年年底,正值喬布斯準備推出麥金塔電腦,蓋茨宣佈將開發Windows系統之際,另一種軟件開發方式出現了。它由麻省理工學院人工智能實驗室和鐵路模型技術俱樂部的一位「頑固分子」——理查德·斯托爾曼(Richard Stallman)推動。斯托爾曼是一個執著追求真理的黑客,他看起來就像一位《聖經·舊約》中的先知。與複製微軟BASIC程序帶的家釀計算機俱樂部成員相比,斯托爾曼追求更高的道德標準,他堅信,軟件應該協作開發並自由分享。117

乍看上去,這種方式似乎並不能激勵人們去開發出色的軟件。蓋茨、喬布斯和布裡克林從事軟件開發並不是為了獲得自由分享的快樂,但滲透了黑客文化的協作和公有倫理讓自由和開源軟件運動最終成為一股強大的力量。

理查德·斯托爾曼生於1953年,在曼哈頓長大,自幼對數學有著濃厚的興趣,孩提時代就靠自學啃下了微積分。他後來說:「數學和詩歌有異曲同工之處。它由真實的關係、真實的步驟和真實的推導構成,因此數學中蘊含著這種美。」與同班同學不同,他非常反感競爭。當他的高中老師把學生分成兩隊進行智力競賽時,斯托爾曼拒絕回答任何問題。他解釋說:「我對競爭觀念很牴觸,我認為在競爭中自己是被操縱的,而我的同班同學則成為這種操縱的犧牲品。他們都想打敗其他人,而這些所謂的其他人和他們的隊友一樣,也是他們的朋友。為了求勝,他們會要求我回答問題。但我拒絕了這種要求,因為我對每支隊伍都是一視同仁。」118

斯托爾曼大學念的是哈佛,即便是在數學高手如林的哈佛,他也照樣成為一名傳奇人物。無論是大學時代的暑期還是畢業後,他都在麻省理工學院人工智能實驗室工作,這個實驗室位於劍橋,距哈佛有兩站地鐵的車程。在麻省理工,他為鐵路模型技術俱樂部的鐵道沙盤添加了更多器件,編寫了一個可以在PDP–10上運行的PDP–11模擬器,並迷上了協作文化。他回憶說:「我加入了一個很有年頭的軟件共享社群,每當有其他大學或公司的人提出想移植或者使用什麼程序,我們都會欣然應允。你隨時可以要求看源代碼。」119

和所有優秀的黑客一樣,斯托爾曼也喜歡反抗束縛和封閉。他曾和其他學生一同設計出多種方法闖入嚴禁入內的終端室;他的獨門絕技是爬過天花板吊頂,挪開一塊瓷磚,放下一長條頂端連著一卷卷牛皮膠布的磁帶,以打開門把手。麻省理工學院建立用戶數據庫和有高強度密碼的系統時,斯托爾曼提出了反對意見,他還鼓動同事也一起反對,他說:「我認為那樣很噁心,所以我沒有填表,而且設了個空密碼。」有一回,一位教授警告說校方可能會刪除他的文件目錄。斯托爾曼回答說,這樣做對每個人都不好,因為系統中有部分資源在他的目錄中。120

但斯托爾曼失望地看到,麻省理工學院的黑客情誼從20世紀80年代初開始變淡了。他所在的實驗室購買了一台新的分時計算機,上面安裝了專有軟件系統。斯托爾曼歎道:「就連拷貝可執行文件也必須簽署保密協議。這就意味著,要想使用一台電腦,第一步得承諾不要幫助你身旁的人。一種協作性的社群遭到了禁止。」121

但他的許多同事不僅沒有反抗,而且紛紛加入營利性軟件公司,其中包括從麻省理工實驗室剝離出的一個名為Symbolics的公司,不再自由分享軟件之後,他們賺到了很多錢。而斯托爾曼(他有時會在辦公室過夜,一身衣服都像是從二手店買來的)則無法認同這種追求金錢的動機,並把他們視為叛徒。有一回,施樂捐贈了一台新的激光打印機,斯托爾曼想對一個軟件做些改動,使其能在網絡擁擠時對用戶提出警告。他讓一位同事把打印機的源代碼提供給他,但這位同事拒絕了,說他已經簽署了保密協議。這件事成為壓倒斯托爾曼的最後一根稻草,他感到義憤填膺。

經歷了這一切之後,斯托爾曼變得更像《聖經·舊約》中那位反對偶像崇拜,按照《哀歌》布道的先知耶利米了。他說:「有些人確實把我比作《聖經·舊約》中的先知,原因是這些先知會直言有些社會實踐是錯誤的。他們不會在道德問題上妥協。」122 斯托爾曼也不會妥協。他說,專有軟件是「邪惡的」,因為「它要求人們必須同意不與他人分享,從而讓社會變得醜陋起來」。他認為,抵制和擊敗邪惡力量的方法是創造自由軟件。

於是,在1982年,對裡根時代社會以及軟件業中瀰漫的自私自利充滿厭惡的斯托爾曼展開了一項使命,他要創建一個自由的、完全非專有的操作系統。為防止麻省理工學院對該操作系統主張權利,他辭去了人工智能實驗室的工作,不過,寬厚的上司還是允許他保留鑰匙並繼續使用實驗室的資源。斯托爾曼決定開發的操作系統與UNIX(1971年由貝爾實驗室開發,後來成為多數大學和黑客奉行的標準)類似並能與之兼容。斯托爾曼以程序員那種不易覺察的幽默將他的新操作系統命名為GNU。GNU是「GNU』s Not UNIX」(GNU不是UNIX)的遞歸縮寫。

在1985年3月號的《多布氏雜誌》(Dr. Dobb』s,一份源自家釀計算機俱樂部和《人民計算機公司》的刊物)上,斯托爾曼發佈了一項宣言:「我認為,如果我喜歡一款程序,就必須將其分享給喜歡這個程序的其他人,這是我信奉的準則。賣軟件的人想分化和征服用戶,他們強迫每個用戶都同意不與他人分享。但我拒絕讓他們以這種方式打破我與其他用戶的團結一致……GNU一旦編寫出來,每個人都將可以像呼吸空氣一樣自由地獲得出色的系統軟件。」123

斯托爾曼的「自由軟件運動」這個名稱取得並不算完美。[5] 它的目標並不是要堅持所有軟件都免費,而是要讓軟件從束縛中解放出來。斯托爾曼不得不反覆解釋:「當我們把一種軟件稱為『自由軟件』時,我們是指它尊重用戶的基本自由,即運行、研究和更改軟件,以及在更改或不更改的前提下重新傳播其複製品的自由。這事關自由,而不是價格,所以請想想『自由言論』,而不是『免費啤酒』。」

對斯托爾曼來說,自由軟件運動不僅僅是通過集體協作開發軟件的方式,而且是一種為創造理想社會而必須履行的道義責任。他表示,自由軟件運動所倡導的原則「從本質上說不僅只是為了個人用戶,更是為了整個社會,因為它們推進了社會的團結一致,促進了分享與協作。」124

為捍衛和證明自己的信條,斯托爾曼推出了「GNU通用公共授權」,並在一位朋友的建議下提出與「版權」(copyright)相對的「反版權」(copyleft)概念。斯托爾曼說,通用公共授權的本質是賦予「每個人運行程序、複製程序、更改程序和傳播更改後版本的權力——但不允許任何人自行為程序設限。」125

斯托爾曼自己動手編寫了GNU操作系統最初的一些組成部分,其中包括文本編輯器、編譯器,還有許多其他工具。但GNU還缺少一個關鍵部分,也就是內核。內核是一個操作系統的中央模塊,管理來自軟件程序的請求,並將它們轉換成面向計算機中央處理單元的指令。1986年,《字節》(Byte )雜誌在採訪中詢問斯托爾曼:「內核寫得怎麼樣了?」斯托爾曼回答說:「我準備先完成編譯器,再做內核。我還要重新編寫文件系統。」126

但出於種種原因,他發現自己很難完成GNU的內核程序。到了1991年,內核程序終於面世了,但寫程序的既不是斯托爾曼,也不是他的自由軟件基金會,而是一個誰沒能料想到的人:一個喜歡露齒而笑,帶著幾分孩子氣的21歲男孩,名叫萊納斯·托瓦爾茲(Linus Torvalds),他是一個說瑞典語的芬蘭人,在赫爾辛基大學讀書。

萊納斯·托瓦爾茲的父親是共產黨員、電視記者,他母親學生時代曾是激進主義者,後來成了報社記者,但在赫爾辛基長大的托瓦爾茲更感興趣的卻是技術,而不是政治。127 他說自己「擅長數學和物理,完全不善社交,而當時像書獃子一樣還不是什麼好事情」。128 尤其是在芬蘭。

托瓦爾茲11歲時,他當統計學教授的祖父送給他一台二手康懋達Vic 20型電腦,這是最早的個人電腦之一。托瓦爾茲開始自己動手用BASIC語言編寫程序,其中一個程序會反覆顯示「薩拉最棒」,把他妹妹逗得很開心。他說:「我最大的快樂之一是認識到計算機就像數學一樣:你得利用其自身的規則構築你自己的世界。」

托瓦爾茲的父親讓他學打籃球,但他不予理會,而是專心地學習如何用機器語言(可由計算機中央處理單元直接執行的數字指令)編寫程序,這讓他享受到「與機器親密接觸」的快樂。後來,他慶幸自己曾用一台非常基本的設備學習彙編語言和機器代碼,他說:「在計算機還不是那麼複雜的時代,它們其實更適合孩子使用,當時,像我這種呆頭呆腦的小孩也可以把計算機拆開來擺弄一下。」129 但計算機的拆裝最終像汽車引擎一樣也變得困難起來。

托瓦爾茲1988年進入赫爾辛基大學讀書,接著在芬蘭陸軍服役一年,之後,他買了一台配有英特爾386處理器的IBM仿製機。托瓦爾茲不喜歡蓋茨那幫人開發的MS-DOS系統,他決定安裝自己在學校大型計算機上用慣的UNIX系統。但UNIX程序每份售價5 000美元,而且沒有適合在家用電腦上運行的版本。於是托瓦爾茲開始動手解決這個問題。

他讀過阿姆斯特丹的計算機科學教授安德魯·塔嫩鮑姆(Andrew Tanenbaum)一本講操作系統的書,塔嫩鮑姆出於教學目的開發了一款名為MINIX的程序,該程序是UNIX的小型仿製版本。於是托瓦爾茲決定用MINIX來替代他新電腦上的MS-DOS系統,他支付了169美元的許可費——他說:「我認為這簡直貴得離譜。」——安裝了16張軟盤,然後開始對MINIX進行增補和修改,使其更適合他的口味。

托瓦爾茲先添加了一個終端模擬程序,這樣就能撥入大學的主機了。他是用彙編語言從零開始,「直接在硬件層次上」編寫這個程序的,這樣就無須依靠MINIX了。1991年春末,太陽從冬眠中甦醒過來,每個人都出門進行戶外活動了,只有他在埋頭編寫代碼。他說:「我多數時間都裹著浴袍,蜷縮在我那台難看的新電腦前,拉著厚厚的黑色遮光簾阻擋陽光。」

做好簡單的終端模擬器之後,托瓦爾茲還想讓電腦能夠下載和上傳文件,於是他建了磁盤驅動器和文件系統驅動器。他回憶說:「我做完這些後已經可以很清楚地看出這個項目即將成為一個操作系統。」換句話說,他已經在建一個能夠充當類似UNIX操作系統的內核的軟件包了。他說:「前一刻我還披著自己那件破浴袍冥思苦想,考慮在一個終端模擬器上添加額外的功能。下一刻我就意識到,它聚集了這麼多的功能,已經變為一個逐步成形的新操作系統了。」他在UNIX中找出了數百種讓計算機實現打開關閉、讀寫等基本操作的「系統調用」,隨後,他按照自己的設想編寫了一些程序來實現這些功能。當時他還住在他母親的公寓裡,經常和妹妹薩拉吵架,因為他妹妹有著正常的社交,而他的調製解調器卻把家裡的電話線佔用了。他妹妹抱怨說:「誰都打不通我們的電話。」130

托瓦爾茲一開始計劃把他的新軟件命名為「Freax」,該名稱同時包含「free」(自由)、「freak」(狂人)和「UNIX」這三重含義。但他使用的FTP站點的管理員不喜歡這個名稱,於是托瓦爾茲便改稱該軟件為「Linux」,這個名稱讀起來有點像他名字的發音「萊納斯」。131 他說:「其實我從來都不想用這個名稱,因為我覺得它有點太狂妄了。」不過他後來承認,雖然他在書獃子孤僻的軀殼內生活了那麼多年,但他的自我中有一部分是很喜歡得到讚揚的,他為自己接納了這個名稱而感到高興。132

1991年初秋,當赫爾辛基再次進入極夜時,托瓦爾茲已經把系統的殼層做好了,其中包括一萬行代碼。[6] 他沒有試圖向市場推廣自己編寫的程序,而是決定將其公之於眾。不久之前,他剛和朋友一起聽過斯托爾曼的一場講座(斯托爾曼當時已經成為一位在全球宣揚自由軟件理念的傳道者)。托瓦爾茲並沒有真正成為斯托爾曼的信徒,也沒有接受他的信條,他說:「當時它並沒有對我的生活產生重大影響。我感興趣的是技術,而不是政治——我家裡的政治說教已經夠多的了。」133 但他的確看到了開源軟件在實際中的優勢。他覺得應該自由分享Linux,因為他期望該軟件的用戶能夠幫助他改進軟件。這項決定是發自他內心的直覺,而不是什麼哲學選擇。

1991年10月5日,他在MINIX討論組以頑皮的口吻發佈了一條消息。他在開頭寫道:「你是否懷念minix-1.1的美好時光?那時男人還是爺們,會自己編寫設備驅動。我正在為AT–386電腦做一個酷似MINIX的自由軟件,它現在終於達到了可用的階段(儘管跟你的要求可能還有差距),我願意把源代碼公佈出來,讓它在更廣泛的範圍內傳播。」134

他回憶說:「發佈這個程序對我來說並不是什麼艱難抉擇。我已經習慣與別人交流程序了。」計算機圈內曾有(現在也依然如此)一種很強的共享軟件文化,也就是下載程序的人往往會自發地向程序開發者支付幾美元。托瓦爾茲說:「我收到人們發來的電子郵件,詢問我是否想讓他們給我寄上30美元左右的酬金。」當時他背負了5 000美元的學生貸款,每月還要為他的計算機支付50美元的分期貸款。但他沒有去拉捐款,而是讓人們給他寄明信片,於是,世界各地Linux用戶的明信片開始像潮水一樣湧來。托瓦爾茲回憶說:「一般是薩拉去收信,看到整天跟她鬥嘴的哥哥竟然能收到那麼遠的地方的新朋友的來信,她的敬佩之情油然而生。這是她第一次發現,我雖然老是佔用電話線路,但還是做了些有用的事情。」

托瓦爾茲後來解釋說,他之所以不接受報酬有很多原因,其中之一是他渴望繼承自己的家庭傳統:

幾個世紀以來,科學家和其他學者都是在前人的基礎上取得成就的,我覺得自己是在追隨他們的腳步……我還想要獲得反饋(好吧,還有讚揚)。向能夠幫助我完善程序的人收錢是荒唐的。我估計,如果我不是在芬蘭長大,恐怕會以不同的方式看待這個問題,而在芬蘭,任何人哪怕只是展露出一丁點貪婪的苗頭,就算不被厭惡,也會遭到懷疑。還有,沒錯,如果不是在作為正統學者的祖父和作為正統共產主義者的父親的影響下長大,我對金錢的態度無疑也會有很大不同。

托瓦爾茲宣稱:「貪婪從來都不是好事。」他的處事方式讓他成為一位民間英雄,成為適合在會議和雜誌封面上樹立的反蓋茨形象。托瓦爾茲身上很可愛的一點是,他有充分的自知之明,知道自己其實很看重讚揚,而且這些讚揚讓現實中的他比仰慕者眼中的他更加自我。他承認:「我從來都不是媒體堅持塑造的那個無私、忘我、熱愛技術的孩子。」135

托瓦爾茲之所以決定使用GNU通用公共授權並不是因為他全盤認同斯托爾曼(還有他父母)的自由分享意識,而是因為他認為,如果讓世界各地的黑客動手修改源代碼,就能夠帶來一場開放的協作,從而締造出真正出色的軟件。他說:「我公開Linux源代碼的動機其實非常自私,我不想費心去完善這個操作系統中我自認為做得很爛的部分。我想讓大家來幫助我。」136

他的直覺是正確的。Linux內核程序的公佈引發了海嘯般的對等志願協作,這種協作成為推動數字時代創新的協同開發典範。137 到1992年秋季,在Linux發佈一年之後,該系統的互聯網新聞組已經擁有數萬名用戶。無私的協作者們對該系統進行了改進,添加了類似Windows的圖形界面和計算機聯網輔助工具。只要有漏洞出現,就會有來自某處的某個人動手修補。開源軟件運動中最具影響力的理論家之一——埃裡克·雷蒙德(Eric Raymond)在他的《大教堂和市集》(The Cathedral and the Bazaar )一書中提出了所謂的「萊納斯定律」:「眾目睽睽之下,漏洞將無所遁形。」138

對等共享和協同合作其實並不是什麼新鮮事物。整個進化生物學領域都是圍繞人類及一些其他物種的成員之間為何能以利他方式合作這一問題展開的。我們在所有社會中都能找到自願結社的傳統,而這種傳統在早期美國社會尤為突出,共建糧倉(barn raisings)和拼布縫紉(quilting bees)等協作項目就是鮮活的例證。亞歷克西斯·德托克維爾(Alexis de Tocqueville)寫道:「世界上沒有任何一個國家比美國更成功地運用了結社原則,也沒有任何一個國家比美國更慷慨地將其服務於一系列不同的目標。」139 本傑明·富蘭克林在《自傳》(Autobiography )中提出了一整套以「為公共福祉而奉獻是神聖的」為箴言的公民理念,以解釋他為何要鼓勵人們自願結社,去創建醫院、民兵、街道清掃隊、消防隊、圖書館、夜間巡邏隊和許多其他社群組織。

圍繞GNU和Linux發展起來的黑客隊伍告訴我們,超越金錢回報的精神鼓勵能夠為志願協作提供動力。托瓦爾茲說:「金錢並不是最強大的動力。人們在激情的驅動下,在享受快樂時所做的工作是最出色的。這個道理既適用於編劇、雕塑家和創業者,也適用於軟件工程師。」此外,黑客的動機中還有意無意地包含著一些自利因素。他說:「激勵黑客們無私奉獻的重要原因還有一點,這就是,他們做出的切實貢獻能夠贏得同行的尊重……每個人都想給同行留下深刻的印象,提高自己的聲望和社會地位。開源軟件開發讓程序員們擁有了這個機會。」

蓋茨在《致發燒友的公開信》中譴責了未經授權分享微軟BASIC的行為,他質問道:「誰能分文不取地從事專業工作呢?」托瓦爾茲則認為這是一種奇怪的觀點。他和蓋茨來自兩種不同的文化,一個來自赫爾辛基帶有共產主義色彩的激進學術圈,另一個則來自西雅圖的企業精英階層。蓋茨最終也許擁有了大房子,而托瓦爾茲則受到反政府主義者的熱捧。他以自嘲的口吻說:「記者似乎很愛報道這種事情:蓋茨住的是濱湖高科技豪宅,而我卻住在無趣的聖克拉拉,我家是一座管道設施很差的三居室矮平房,我經常會被女兒的玩具絆倒。此外,我開著一輛普普通通的龐蒂克,還要自己接電話。誰不喜歡我呢?」

托瓦爾茲能夠把握一種數字時代的藝術,即在大規模、分散化和無等級協作中擔任具有威信的領袖。與托瓦爾茲同時代的領袖還有維基百科的創始人吉米·威爾士(Jimmy Wales)。這種領導藝術的第一大原則是,要像工程師那樣根據技術優點而非個人因素來做決策。托瓦爾茲解釋說:「這種方式能讓我取得人們的信任。當人們信任你時,他們會採納你的意見。」他還意識到,志願協作組織中的領導者必須鼓勵其他人跟著自己的激情走,而不能對他們頤指氣使。他說:「最佳、最有效的領導方式是讓人們去做自己想做的事情,而不是把領導者的意願強加給他們。」這樣的領導者懂得如何賦予群體自我組織的權力。只要方法得當,一種基於共識的治理結構就會自然而然地形成,Linux和維基百科都是這方面的例證。托瓦爾茲說:「許許多多的人都驚喜地看到,開源模式確實能夠發揮作用。大家知道哪些人比較活躍,哪些人值得信賴,於是開源模式就自然而然地發揮作用了。無須投票,無須命令,也無須重新計票。」140

GNU與Linux的結合至少在概念上象徵著理查德·斯托爾曼自由軟件運動的勝利。但道德先知很少會陶醉於勝利的喜悅。斯托爾曼是一個清教徒,而托瓦爾茲則不是。他最終公之於眾的Linux內核中包含一些帶有專有特性的二進制數據類型。這個問題是可以糾正的;斯托爾曼的自由軟件基金會就創建出了一個完全自由和非專有的版本。但斯托爾曼還面臨一個更深刻、更感情化的問題。他抱怨稱,雖然幾乎所有人都把這個操作系統稱為「Linux」,但這種說法有誤導性,Linux只是內核的名稱。他堅稱(有時甚至會動怒),這個系統作為整體應該叫GNU/Linux。有一位曾和斯托爾曼一同參加軟件博覽會的人記得,當一個14歲男孩戰戰兢兢地向斯托爾曼請教關於Linux的問題時,斯托爾曼是如何回答的。這位旁觀者後來痛斥斯托爾曼:「你把那個男孩大罵了一通,我看他的臉色暗淡了下去,他對你以及我們事業的信心都徹底崩潰了。」141

斯托爾曼還堅稱,應該把創建他所說的自由軟件作為目標,「自由軟件」一詞反映出一種與他人共享的道義責任。他反對托瓦爾茲和埃裡克·雷蒙德首創的「開源軟件」(open-source software)一詞,「開源軟件」強調的是讓人們通過協作來提高軟件開發效率這一實用目標。在實踐中,多數自由軟件也是開源軟件,反之亦然;它們通常都被歸入「自由和開源軟件」一類。但在斯托爾曼看來,開發軟件的方式和動機同等重要。否則,自由軟件運動就很容易出現妥協和腐化。

這些爭議不僅限於物質層面,而且在某種程度上涉及意識形態層面。斯托爾曼一心堅持道德的清白和決不妥協的精神,他哀歎:「如今,任何倡導理想主義的人都面臨著一個巨大障礙,就是一種鼓勵人們把理想主義視為『不實際』的盛行意識形態。」142 而托瓦爾茲則像工程師一樣非常講求實際。他說:「我是實用主義者的代表,我一直都認為理想主義者很有意思,但有點令人生厭,還有點可怕。」143

托瓦爾茲承認自己「其實並不是斯托爾曼的超級粉絲」,他解釋說:「我不喜歡一根筋的人,我也不認為把世界變得非黑即白的人有多善良或者最終能發揮多大作用。事實上,任何事物都並非只有兩面,應對一件事情的方式幾乎永遠都有許多種,而『視情況而定』也幾乎始終都是一切重大問題的正確答案。」144 他還認為,應該允許人們通過開源軟件來盈利。他說:「開源是要讓所有人參與進來。既然是這樣,為什麼要把在社會科技進步中發揮巨大作用的商界排除在外呢?」145 軟件也許嚮往自由,但編寫軟件的人或許想要養活自己的孩子並回饋他們的投資者。

但我們不能因為這些爭議而抹殺斯托爾曼和托瓦爾茲以及他們數千名合作者的驚人成就。GNU和Linux的結合創造出一種可接入更多硬件平台(從世界上10款最大的超級計算機到手機的內置系統)的操作系統,其兼容性比其他任何一種操作系統都要好。埃裡克·雷蒙德寫道:「Linux是顛覆性的。誰都不會想到,分散在世界各地的數千名開發者利用業餘時間,僅依靠互聯網的脆弱聯繫,竟能奇跡般地創造出一種世界級操作系統。」146 它不僅成為一種偉大的操作系統,而且成為其他領域共同對等開發的範例,Mozilla的火狐瀏覽器和維基百科的內容都是以類似方式創建的。

到20世紀90年代,世界上已經出現了許多種軟件開發模式。這其中有硬件與操作系統軟件牢牢捆綁的蘋果模式(麥金塔電腦、iPhone手機和所有i系列產品都是以這種方式開發出來的,其目的是創造無縫用戶體驗);有操作系統不捆綁軟件,能讓用戶擁有更多選擇的微軟模式;此外還有軟件完全不受束縛,任何用戶都能動手修改的自由和開源模式。每一種模式都有其優勢,都能夠刺激創新,並且都有一批先知和信徒。但最理想的方式是讓這三種模式共存,讓開放和封閉、捆綁和不捆綁、專有和自由隨意組合。Windows和Mac、UNIX和Linux、iOS和安卓:在幾十年的時間裡,各種不同的方式相互競爭,相互激勵——並相互制約,有效防止了其中任何一種模式佔據統治地位,進而妨礙創新。

拉裡·布裡連特(1944— )和斯圖爾特·布蘭德2010年在布蘭德的船屋上會面

威廉·馮·邁斯特(1942——1995)

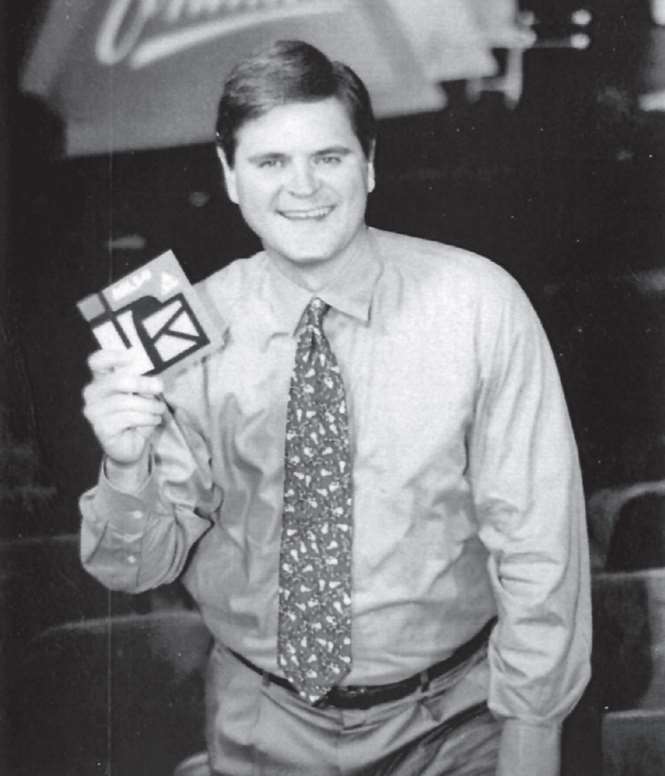

史蒂夫·凱斯(1958— )

[1] 蓋茨和艾倫成為成功的企業家之後,他們為湖濱中學捐資修建了一幢新的科學樓,並以肯特·埃文斯的名字來命名其禮堂。

[2] 由於史蒂夫·沃茲尼亞克為蘋果II編寫BASIC時不願去處理這一枯燥的任務,後來蘋果不得不向艾倫和蓋茨購買BASIC使用許可。

[3] 史蒂夫·沃茲尼亞克在網上閱讀了本書草稿後說,丹·索科爾其實只複製了8份,因為複製難度很大而且很耗時。但在《睡鼠說了什麼》一書中記述這件事的約翰·馬爾科夫與我(以及沃茲和費爾森施泰因)分享了一份他對丹·索科爾的採訪手稿。索科爾說,他用的是一台配有高速讀帶機和打孔器的PDP–11計算機,他每天晚上都會複製,估計總共製作了75份。

[4] 律師的擔憂不無道理。因美國司法部指控微軟不當利用其在操作系統市場的統治地位來謀取在瀏覽器和其他產品方面的優勢,該公司後來捲入了一場曠日持久的反壟斷官司。此案最終在微軟同意調整部分商業實踐後和解。

[5] 「free software movement」中「free」一詞既指自由,也有免費的意思。——譯者注

[6] 到2009年,GNU/Linux的Debian 5.0版已經擁有3.24億行源代碼,一項研究估計,如果用傳統方式開發,該軟件的研發費用可能已經達到80億美元左右。