我十五歲開始十分著迷於畫本地風光,但不是因為我特別愛這城市。靜物畫和肖像畫我一無所知,也無心瞭解,因此描繪我從窗邊或在馬路上看見的伊斯坦布爾,是我惟一的選擇。

我畫城市有兩種方式:

一、我畫海水通過市中心、以天際線為背景的博斯普魯斯風光。一般來說,這些風光在很大程度上歸功於西方旅人兩百年來所畫的「迷人」風景。我畫的博斯普魯斯是從我們位於奇哈格的房子外公寓樓房之間的縫隙看出去,以克茲塔、芬迪克裡、於斯屈達爾為背景,後來畫的博斯普魯斯則是從我們之後位於貝希克塔斯塞倫塞貝山莊看出去——眺望博斯普魯斯海口、薩雷布努、托普卡珀皇宮以及老城的輪廓,我用不著出門就能作畫。我永遠不會忘記我畫的是富有神奇色彩的「伊斯坦布爾風光」。大家已公認我的主題之美,而由於它也真實存在,因此我不太去問它美在哪裡。畫完之後,我向自己提的問題,也是我一生中將向我周圍的人提出千萬次的問題——「美不美? 」「我畫得美不美? 」於是,我確信光是我選擇的主題即可保證我獲得「美」的回答。

因此這些畫似乎自己畫了起來,我也不認為自己必須遵循在我之前的西方畫家所畫的場景。我並未刻意模仿他們當中哪個特定的人,但我把從他們畫中學得的東西用來潤飾我的畫。我讓博斯普魯斯的海浪看上去彷彿出自孩童之手,有如杜飛(Dufy)的風格;我畫的雲有馬蒂斯的味道;我把無法詳細繪出的範圍塗上點點油彩,就像「印象派畫家」。有時候我採用明信片和月曆上的風光。我的畫和採用印象派手法畫伊斯坦布爾壯麗風光的土耳其印象派畫家(法國畫家先驅者的四五十年後),並無明顯不同。

由於我畫的是大家一致認可的美景,由於這使我無須向自己和他人證明我畫得好看,因此畫畫讓我覺得放鬆。那股強烈而深刻的衝動攫住我時,我便盡快拾起作畫工具,但即使當我把顏料畫筆聚集在即將帶我進入第二個世界的畫布四周時,我往往也還不知道自己要畫什麼。這無關緊要,因為畫畫只是手段。在我開心的時候,從我們家的窗子看出去的猶如明信片般的景色即可行。我一點也不厭倦我已畫過上百次的風光,重要的是立刻投入畫的細節,逃離這個世界。套用透視法,給通過博斯普魯斯的船安排位置(自梅林時代以來,這是畫過博斯普魯斯的每一位畫家最關注的主要問題)。沉緬於後方清真寺的輪廓細節,一五一十地畫出柏樹和渡輪,下功夫畫圓頂、薩雷布努的燈塔以及岸上釣魚的人,讓我感覺彷彿漫步於我畫的東西當中。

畫畫讓我得以進入畫布裡的景色。這是進入幻想世界的一種新方法,當我深入這世界最「美」的區域——幾乎即將完成畫時——突然感到異常狂喜:在我眼前閃閃發光的景象看起來像真的一樣。我忘了我畫的是人人知道、人人喜愛的博斯普魯斯景色:這奇妙事物是我本身想像力的產物。完成一幅畫讓我覺得快樂無比,恨不得去摸它,挑出某細節熱烈擁抱,甚至放入口中咬它、吃它。假使這個幻想受到阻撓,假使我並未完全沉緬於畫中,假使(越來越常發生)第一個世界闖入,破壞了我的兒童遊戲,我便產生一股手淫的衝動。

這第一種作畫方式類似席勒所謂的「天真詩歌」。我選擇的主題比我的風格或手法重要許多:特別是,我希望相信我的藝術表現出某種內心自發的情感。

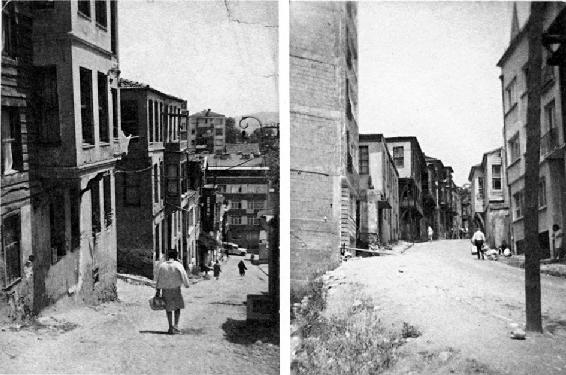

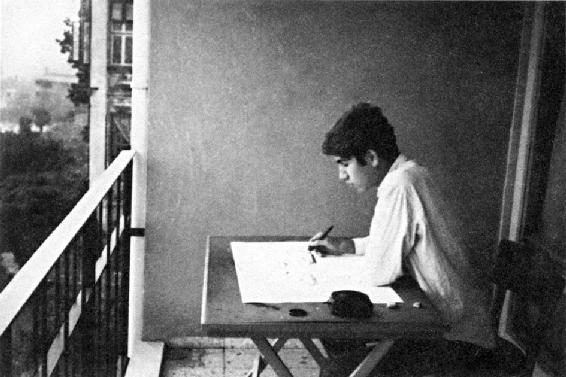

二、但隨著時間推進,這些畫所描繪的天真、歡樂、多彩、消遙的世界看上去確實十分天真,它們給我的樂趣卻與日劇減。就像我小時候心愛的許多玩具——被我整整齊齊排在祖母的地毯上的小汽車、牛仔手槍、我父親從法國給我帶回來的模型火車組——這些鮮艷的天真繪畫再也無法把我從無聊的日常生活中拯救出來。於是我摒棄伊斯坦布爾的著名風光,開始畫偏僻巷弄、被人遺忘的廣場、卵石巷(通往山下的博斯普魯斯,後面襯著大海、克茲塔和亞洲岸)和圓頂木屋。這些作品——有些是黑白素描,有些則是畫在畫布或硬紙板上的油畫,但顏色依然很少,白色佔多數——產生於兩種不同的影響。我受經常刊登在報章雜誌的歷史專欄上描繪貧民區的黑白插圖影響很大,貧民區寂靜憂傷的情境讓我喜愛。因此我畫小清真寺、剝落的牆壁、從街角隱約可見的拜占庭門拱、圓頂木屋,以及——遵從我才剛掌握的透視法則——一排排由近而遠高度遞減的破房子。第二個影響是尤特裡羅(Vtrillo),我從他的複製畫和一部介紹其生平的精彩通俗小說中得知其作品。我若想畫一幅尤特裡羅風格的畫,便選擇幾乎沒有清真寺和宣禮塔的貝尤魯、塔爾拉巴西或奇哈格。作畫的衝動席捲我時,我便拿出我在街頭漫遊時拍攝的照片,在詳細審視照片後,我便著手畫貝尤魯某一景,並且在所有公寓樓房的窗戶,畫上尤特裡羅風格的百葉窗——儘管這在伊斯坦布爾很罕見。完成畫作,狂喜襲來,就像從前小時候一樣——我覺得好似我畫的景色是我本身創造的東西,同時也是真實存在。即使認同我畫的景色,我卻感到某種程度的疏離。為了達到最終目標——忘我,光是天真地認同我畫中的世界已不足夠,我必須實現迷惑而巧妙的心靈性跨越:我將成為名叫尤特裡羅的某個人,他在巴黎畫的畫很像這些畫。當然,我對此並不真的相信:即使畫博斯普魯斯的時候,對於我已進入自己的畫中世界,對於自己是尤特裡羅,我也只是將信將疑。儘管如此,這種新遊戲卻有好處,尤其在我內心遭受某種我無法瞭解的不安的折磨,或對我剛剛完成的畫有疑慮,或熱切期待他人覺得我的畫「美」或「有意思」的時候更是如此。相形之下,景色若變得太真實,我便覺得我的理解範圍變窄。我在此種情況下所遵循的模式,隨著不久之後性走入我的生活而越來越成為常規——畫作完成時,一股歡樂的巨浪席捲而來,使我迷失方向,而後被愁悶和迷惑所取代,消退後,我便歇息。

依照自己拍的相片匆匆完成的畫,我趁它未干掛在牆上,與眼齊高,嘗試把它當作別人的畫觀看。假如喜歡,我便有一種快樂和安全感。我十分成功地捕捉後街的憂傷。但更常發生的情況是,假如我斷定我的畫有欠缺,我便從別的角度察看,站遠一點,然後走近一些,時而滿懷希望地增添幾筆潤飾,最後竭力對我做的事予以承認。這時,我不再認為自己是尤特裡羅,不再假設我的畫具有他的風格。因此就像若干年後做愛之後一樣,我會陷入絕望——不是景觀,而是我的畫有欠缺。我不是尤特裡羅,而是嘗試畫出尤特裡羅風格的人。

我抵禦不了如污漬般慢慢擴散的深沉憂鬱。近乎羞恥的事實是,只有把自己當做另一個人,我才有辦法畫畫。我模仿某種風格,我模仿(儘管從未使用這詞)視野與畫法獨樹一幟的某個畫家。但並非毫無益處,因為我若在某種程度上成為另一個人,此時我也擁有「我」自己的風格與身份。我以此種身份竊竊自喜。這也是我首次宣告後來將纏擾我多年的自相矛盾——惟有靠模仿他人,始可取得自我認同。對於受另一個畫家影響,我並未深感不安,我仍是個孩子,我作畫是為了取悅自己。另一種更簡單的慰藉是,我畫的城市,我拍攝的伊斯坦布爾,它本身比任何畫家給我的影響更甚。

那段日子,畫畫是我主要的逃避手段,父親敲門走進來時,倘若發現我沉浸於激動的創作,他面對我的方式就像他撞見小時候我把玩性器官時一樣表示尊重。他不帶半點蔑視地問道:「尤特裡羅,今天可好? 」這含蓄的笑話提醒我,我還是個孩子,模仿他人可以不算數。十六歲時,母親知道我對畫畫十分認真,允許我把我們從前居住、如今是母親和祖母貯藏舊傢俱的奇哈格公寓用作畫室。一到週末,有時在下午離開羅伯特學院的時候,我便前往這間又冷又空的公寓,點燃爐火,讓自己暖和起來後,我便挑出一兩張我拍攝的相片,在靈感閃現時完成一兩張巨幅畫作,而後精疲力竭地返家,心裡充滿了某種奇特的憂傷。