◎元和新腳未成軍

當羅家倫佩戴國民黨少將軍銜意氣風發地踏入清華園,出任新改制的清華大學校長後,梅貽琦辭去教務長之職,赴美任清華留學生監督處監督,此前由他所「兼管」的國學研究院,校方再未指派他人前來主持。此時研究院已是強弩之末,最後一屆只招收了王璧如一名學生,加上原留院的學生共有16人繼續攻讀。研究院衰落得如此之速,不禁令人生出「其興也勃焉,其亡也忽焉」的感慨。面對零落的學生與半空的宿舍,使人備感落寞淒涼。雪上加霜的是,此時導師中的梁任公即將撒手歸天,趙元任常去外地調查方言,講師李濟除到外地做考古發掘,還經常赴歐美參加考古學術會議,研究院事務只靠陳寅恪一人勉力支撐。據藍文徵在《清華大學國學研究院始末》一文中云:「寅恪先生為發展研究院計,遂請校方聘章炳麟、羅振玉、陳垣三氏為導師,馬叔平(衡)為特別講師,校方一一致聘,章、羅二氏均不就,陳氏自以『不足以繼梁、王二先生之後』為詞,再三懇辭,唯馬先生應聘。」1故到了研究院末期,所有指導研究生,指揮助教辦事,聯繫離校同學或函復其請教諸教授問題,事無鉅細,悉由陳寅恪一人處理,辛勞忙碌,自不待言。

就在研究院風雨飄搖、大廈將傾的最後時刻,已出任中央研究院歷史語言研究所所長的傅斯年聞風而動,不失時機地向陳寅恪、趙元任二位導師拋出了橄欖枝。陳趙二人鑒於清華國學研究院前途的頹勢,兼有對歷史語言研究事業的摯愛與對未來的憧憬,很快做出回應,表示願意接受傅氏之請,分別出任中央研究院史語所下設的歷史組和語言組主任。

歷史沒有記下正在南國羊城的傅斯年得知這一回音後的表情,可以想像的是,當他得到陳趙兩位大師的回函,一定感到很爽,並為之深深地噓了一口氣。1928年11月14日,也就是歷史語言研究所成立後三個星期,傅斯年曾致信陳寅恪說:「此研究所本是無中生有,凡辦一事,先騎上虎背,自然成功。」2字裡行間,見出傅斯年沾沾自喜與偷著樂的神態意興。

待搞定「二大」之後,像清華研究院成立之初,胡適沒敢忽視王國維、梁啟超這兩座文化崑崙並世存在一樣,心中竊喜的傅斯年,同樣沒敢忽視另一個人的存在,這便是清華國學研究院講師李濟。

1896年6月2日生於湖北鍾祥縣的李濟,字濟之,四歲入蒙館。1907年,隨時為小京官的父親赴京,進入北京兩個著名中學之一——位於南城的五城中學堂(北師大附中前身)讀書,十四歲考入清華學堂就讀。1918年,以官費生的身份,與同班50多名同學連同徐志摩等自費生,悄然無聲地去了美利堅合眾國,開始了「放洋」生涯。

這年的9月14日,船抵美國舊金山,李濟和諸友分手,與徐志摩等幾人進入馬薩諸塞州伍斯特市(Worcester)克拉克大學就讀。1920年,李濟獲碩士學位,同年轉入哈佛大學攻讀人類學專業,成為當時哈佛大學人類學研究院唯一的外國留學生,同時也是該院創建以來最早到校的唯一的研究生。哈佛三年,李濟跟隨具有國際威望的人類學大師胡頓(E.A.Hooton)、羅蘭·B·狄克森(Roland B.Dixon)等教授,「利用民族學的一個觀點,也就是中國歷史上所指的中國與夷狄的說法,把中國的歷史材料作一種分析」,欲進一步弄清整個中國民族是怎麼形成及移動的,這「不但是中國歷史上最現實的兩件事,而且是一直到現在還在活躍表現中的事實」。3

1923年,李濟以他那凝聚了三年心血的《中國民族的形成——一個人類學的研究》(The Formation of the People of the Middle Kingdom:An Anthropological Inquiry)論文獲得哈佛大學哲學(人類學)博士學位,此為第一位中國人獲此殊榮。這一年,李濟二十七歲。

留學哈佛大學時的李濟

斬獲博士學位的李濟旋即收拾行裝,告別了風景秀麗的查爾斯河畔與浸潤著自己三年青春汗水的哈佛校園,踏上了歸國途程。一隻鮮活亮麗的「海龜」就這樣穿過波湧浪滾的浩瀚大洋,挾西學文化新風銳氣,精神抖擻、豪氣飛揚地爬上了黃土凝成、板結乾裂的遠東大陸,回到了曾賦予他青春和夢想的故都北京。未久,受早年在克拉克大學接觸並友善的學長、時為南開學校大學部主任的凌冰薦舉,應校長張伯苓之聘,入主南開擔任人類學、社會學兼及礦科教授,第二年兼任文科主任。其間,由於礦科專業的關係,結識了當時中國著名的礦物學家、地質學家翁文灝,並通過翁再度結識了在李濟人生旅途上具有重要轉折意義的國際級地質學大師丁文江(字在君)。丁氏作為在歐洲劍橋、格拉斯哥等大學求學七載,並於1911年辛亥革命爆發前歸國的老「海龜」,此時已取得了中國地質學界的領袖地位,甚為學界同人推崇敬仰。4

1924年,美國華盛頓史密森研究院弗利爾美術館(Smithsonian Institution, the Freer Gallery of Art),派畢士博(Carl Whiting Bishop)率領一個代表團到中國進行考古發掘和研究,鑒於李濟此前已到新鄭做過田野考古發掘,畢士博邀請李濟加入他們在北京的考古工作隊。在丁文江的支持下,李濟決定與對方合作,遂辭去南開教職,於1925年初,加入畢士博等人的行列。此舉開創了「既維護主權,又公平合作」,利用外資搞科研的先河,為後來著名的殷墟第二、三次發掘的資金問題的解決打下了基礎。

就在李濟加入畢士博考古工作隊之際,清華國學研究院也正在緊鑼密鼓地籌備並四處招兵買馬。時任清華大學籌備處顧問的丁文江建議李濟去研究院,一邊任教一邊做研究工作,並把情況介紹給老朋友梁啟超,二人共同出面向清華校長曹雲祥推薦,曹一聽李乃哈佛歸國的博士,當場表示聘請。於是,時年二十九歲的李濟,繼「四大」之後,以特別講師的身份出任清華國學研究院導師。

此時的李濟雖有大師的身價,並且是研究院的五位導師之一,但後世士林卻沒有把他與王、梁、陳、趙「四大導師」並列而成為「五大」,究其原因,表面上看是他沒有前「四大」的教授頭銜,其實並不盡然。由於李濟當時正和美國弗利爾美術館合作組織考古發掘事宜,在時間分配上,考古發掘占相當比重,因而大部分薪水由美方撥發,每月300元,清華每月發100元,二者合在一起,正好和梁、王、陳、趙「四大」教授的薪水持平。5因清華支付的100元並不是教授的薪水,故只能給個特別講師的帽子戴在頭上,以兼職的身份支取酬金。想不到這「教授」與「講師」兩頂帽子的不同,造成了儒林士子多年的疑惑與不解。

據清華檔案館所藏《研究院紀事》稱,1927年6月,清華學校評議會在討論李濟函詢其下年度待遇問題時,議決:「如畢士博方面仍續約,則本校繼續聘李濟為研究院講師;如畢士博方面不續約,則本校聘李濟為大學部教授。結果畢士博繼續聘李濟與之一同進行考古發掘,李濟下年度仍任研究院講師。」6這就是李濟沒有被後世譽為「五大」之一,而只稱「五位」之一的緣故。

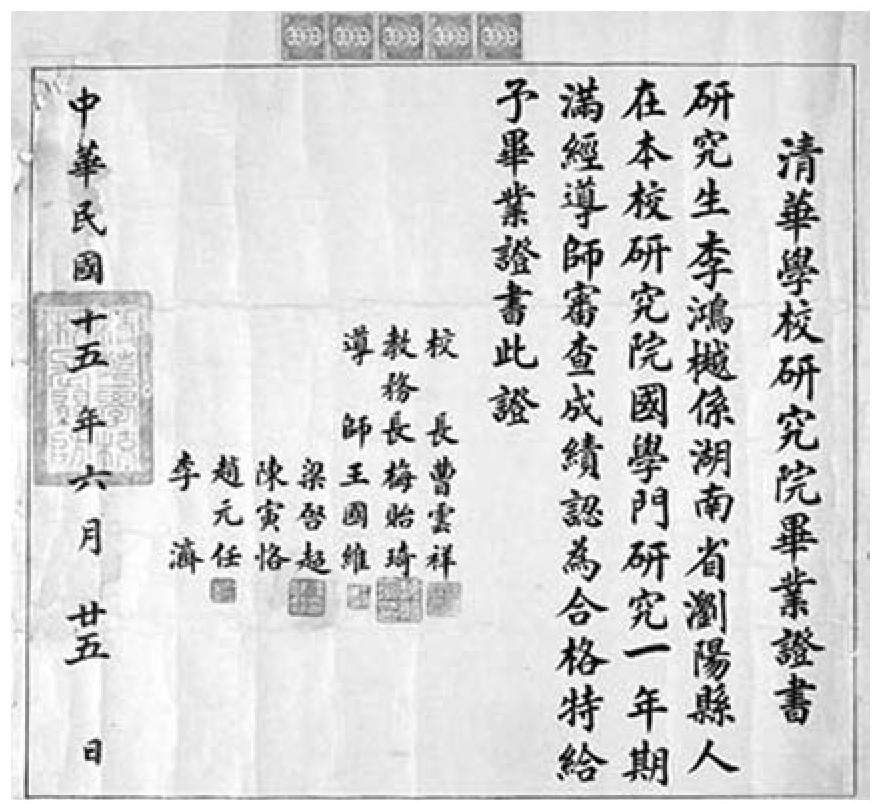

清華學校國學研究院畢業證書,此為李濟作為五位導師之一的「鐵證」

1926年2月5日,李濟與地質學家袁復禮同赴山西,沿汾河流域到晉南做考古調查。其間發現了幾處新石器時代的彩陶遺址,並取得了一些標本。在初步確定幾個可供發掘的地點後,於3月底返回清華園。同年10月,在李濟的直接協調洽談下,由清華研究院和美國弗利爾美術館共同組織,對方出大部分經費,李濟、袁復禮主持,赴山西夏縣西陰村進行田野考古發掘(南按:按照雙方協議發掘古物永久留在中國)。這是中國人自己主持的第一次正式的近現代科學考古發掘嘗試,李袁二人在山西工作了兩個多月,直到12月30日方結束。此次發掘收穫頗豐,共採集了76箱出土器物,分裝9大車,於同年年底,歷盡數次艱險磨難和幾個晝夜的風餐露宿,總算安全無損地押運到清華研究院。山西夏縣西陰村遺址的成功發掘,真正揭開了中國現代考古學序幕,標誌著現代考古技術在遠東這塊古老大地上生根發芽。作為人類學家的李濟也由這次發掘而正式轉到考古學領域的探索與實踐中,從而奠定了他在中國現代考古學發展史上開一代先河的大師地位。

1928年10月底,李濟以清華研究院導師的身份赴美講學歸國,路經香港,就在這個短暫的停留空隙,李濟順便到中山大學訪友。想不到一進校園,就與即將在中國政壇與學界掀起滔天巨浪的重量級人物——傅斯年相識了。

傅斯年當然知道李濟的份量,因而二人一見面,傅氏就像對待老朋友一樣談起中央研究院辦歷史語言研究所之事。按傅斯年的說法,原來聘請的基本都是本土學者,現在全部或大部分要改為歐美派,目前已聘請了陳寅恪與趙元任,希望李濟能加盟入伙,並出任第三組——考古組主任。經過一番交談,李濟的心是被說動了,他決定辭去清華和弗利爾美術館的職位,加盟史語所這個新升起的山頭,並集中全力主持考古組工作。自此,清華研究院殘存的三位導師盡數歸入傅斯年親手樹起的大旗之下,史語所也順利完成了由西方歐美派「海龜」取代東方「土學者」的成功轉型。

這一年,傅斯年三十三歲,李濟三十三歲,趙元任三十七歲,陳寅恪三十九歲。

對於這一決定史語所未來發展方向和命運的劃時代成果,傅斯年自是興奮異常,他極力挽留李濟在中大多住幾日,與自己好好聊聊日後的事業如何像寫文章一樣,起承轉合,有板有眼,有始有終地做下去,並放出異彩靈光。興之所至,傅斯年找出陳寅恪寫給他的詩文略帶炫耀地讓李濟觀賞,也暗含堅定對方信念之玄機。陳詩作於1927年7月6日,詩曰:

不傷春去不論文,北海南溟對夕曛。

正始遺音真絕響,元和新腳未成軍。

今生事業餘田舍,天下英雄獨使君。

解識玉璫緘札意,梅花亭畔吊朝雲。7

文中所謂「北海南溟」,當指陳寅恪視傅為可以共同唱和呼應的知己。「正始遺音」,則指此前投昆明湖自盡的王國維。「元和新腳」可解釋為包括陳氏自己在內的青壯年學者。全詩為後世學者爭議最大者乃「天下英雄」一句。按美籍華裔學者余英時的說法,此句應看作陳氏「其立場與傅有別」,且互為欣賞,大有「唯使君與操耳」之意。8台灣學者杜正勝認為余說有誤,其理正好相反,陳與傅的立場不但未「有別」,且互為欣賞,大有「唯使君與操耳」之意。按杜氏的詮釋,詩中「未成軍」者,不一定僅指傅斯年正在籌備的中央研究院史語所,應涵蓋更廣博的深意。當時無論是中山大學的語言歷史研究所轉變為中研院史語所,還是中山大學本土派學者被歐美派「海龜」所取而代之,甚至包括盛極一時的清華研究院,只有陳、趙、李等幾個不足四十歲的「元和新腳」予以掌舵,支撐整個中國新學術陣營的「宏大架構」尚未成軍,還需加以組織訓練。這便是陳寅恪詩中的本意。

1927年傅斯年與胞弟傅斯嚴(中)、何思源(右)於廣州中山大學合影。後來何思源累官至山東省教育廳長、省主席,北平特別市市長

李濟到中山大學之時,離陳寅恪作此詩文又過了近一年半的時光,也是傅斯年單獨拉起桿子,積極招兵買馬,擴編隊伍,欲使「元和新腳」成為一股強大生力軍的關鍵時刻。因而李濟的態度令傅斯年神情亢奮,激動不已。

李濟走後,傅斯年感覺底氣倍增,有了陳、趙、李三員大將,如同當年劉備得到了關羽、張飛、趙雲三位英雄豪傑,中央研究院史語所可以與清華或清華之外的任何一家院校、學術機構抗衡叫板兒,甚至恃強鬥勇地開打了。於是,他在給羅家倫、馮友蘭、楊振聲等幾位清華名流大腕的信中,以賣弄加顯擺的姿態表露道:「現在寅恪、元任兩兄,及李濟之,我們的研究所均不免與之發生關係。這不是我們要與清華斗富,也不是要與清華決賽,雖不量力,亦不至此!亦不是要扯(拆)清華的台,有諸公在,義士如我,何至如此!乃是思欲狼狽為善(狼狽分工合作本至善),各得其所!」

緊接著,傅斯年以沾沾自喜外加幾分自負的心情,向三人剖析了史語所與清華的優劣與合作的前景:

一、清華到底是個學校,此則是一純粹研究機關。

二、清華到底在一處(北平),此則無所不在。

三、清華各種關係太多,此則究竟是個小小自己的園地。

所以在清華不便派人長期在外時,可由我們任之。我們有應請請不起,而清華也要請的人時,則由清華請之。有可合作的事時,則合辦之。諸如此類,研究的結果是公物,我們決不與任何機關爭名。故我們感覺擔負(獨力)不起者,願與諸兄商量而合辦;清華有感覺不便者,我們成之,如此而已!

最後,傅斯年申明了他辦研究所的學術理念和宗旨:

一、到處找新材料。二、用新方法(科學付給之工具)整理材料。其事業:一、助有志此項研究之學者;二、繼續已動手之工作之進行(有他處已動手,而力不足遂止者);三、自己創始幾件合眾力方可成功的工作;四、訓練若干有新觀點、用新方法之少年工作者(我們都算在老年列裡);五、為全國同趣之人創一個刊印研究結果,並獎勵機關。此必我兄所贊同也。9

從這幾項簡短的表述中,可見傅氏氣魄之大和不同於常人的學術眼界。這一宏闊的構想,在史語所成立之初,傅斯年就已在心中醞釀成熟並以他慣有的「大炮」風格,向外界放出了一連串閃耀著最新思想火花與科學光芒的響亮口號:

(一)凡能直接研究材料,便進步,凡間接的研究前人所研究或前人所創造之系統,而不繁豐細密的參照所包含的事實,便退步。

(二)凡一種學問能擴張他所研究的材料便進步,不能的便退步。

(三)凡一種學問能擴充他作研究時應用的工具的,則進步,不能的,則退步。10

這就是傅斯年親手擬定的、對後世中國田野考古學產生了巨大影響並具有里程碑意義的《歷史語言研究所工作之旨趣》一文的核心宗旨。傅斯年以西方先進的科學理念觀照中國自先秦以來的治史方法,在電光火石交撞中新的思想之門被開啟,隨之躍出的是一個具有重大開創性意義的研究思路和方法。在傅氏心中,現代歷史學上的若干問題必須得益於自然科學的幫助才能解決,否則無從下手。對此,傅舉例說:「譬如春秋經是不是終於獲麟,左氏經後一段是不是劉歆所造補,我們正可以算算哀公十四年之日食是不是對的,如不對,自然是偽作,如對了,自然是和獲麟前春秋文同出史所記。又譬如我們要掘地去,沒有科學資助的人一鏟子下去,損壞了無數古事物,且正不知掘准了沒有,如果先有幾種必要科學的訓練,可以一層一層的自然發現,不特得寶,並且得知當年入土之蹤跡,這每每比所得物更是重大的智識。所以古史學在現在之需要用測量本領及地質氣象常識,並不少於航海家。」為利用現代科學的資助打開新的古史研究局面,傅特別強調:「一分材料出一分貨,十分材料出十分貨,沒有材料便不出貨。」「我們不是讀書的人,我們只是上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西!」在《旨趣》的最後,傅斯年以當年在北京街頭遊行叫喊的激情與豪氣振臂高呼:

一、把些傳統的或自造的「仁義禮智」和其他主觀,同歷史學和語言學混在一起的人,絕對不是我們的同志!

二、要把歷史學、語言學建設得和生物學、地質學等同樣,乃是我們的同志!

三、我們要科學的東方學之正統在中國!11

李濟在後來的回憶中寫道:「以歷史語言研究所為大本營在中國建築『科學的東方學正統』,這一號召是具有高度的鼓舞性的,舉起這面大旗領首向前進的第一人,是年富力強的傅斯年;那時他的年齡恰過三十不久,意氣豐盛,精神飽滿,渾身都是活力;不但具有雄厚的國學根底,對於歐洲近代發展的歷史學、語言學、心理學、哲學以及科學都有徹底的認識。他是這一運動理想的領導人;他喚醒了中國學者最高的民族意識;在很短的時間內聚集了不少的運用現代學術工具的中年及少年學者。」只是,極富理性與科學眼界的李濟沒有因為傅斯年的大呼小叫而陶醉,反而為之擔心並提出警告:「口號是喊響了,熱忱是鼓起來了,如何實行?若是這進一步的問題不能圓滿地解決,口號將止於口號,熱忱終要消散的。」12

傅斯年畢竟非等閒之輩,他同樣意識到了這一點,因而在處理各項事務時,較之中山大學時代更加謹慎、務實和富有遠見。經過一年的籌備及各方面的反覆磨合,到1929年6月,在傅斯年主持的所務會議上,正式決定把全所的工作範圍由原來預設的九個組,壓縮為歷史、語言、考古三個組,通稱一組、二組、三組。主持各組工作的分別是陳寅恪、趙元任、李濟「三大主任」。後又增設第四組——人類學組,由留美的「海龜」吳定良博士主持工作。這一體制,直到史語所遷往台灣都未變更。

萬事俱備,只欠東風,歷史語言研究所就要鳴鑼開張了。當三個組的人員各就各位後,傅斯年以非凡的處事能力與人脈關係,很快為第一組找到了內閣大庫檔案予以研究,這是史語所創建以來掘到的第一桶金,也是傅、陳等人在學術界聲威大震的轉折點。史語所正是憑借這一學術研究資本迅疾崛起、聲名遠播的。

◎內閣大檔的「發見」

與趙元任、李濟二人略有不同的是,由於陳寅恪不捨得丟掉清華園這個與自己建立了血肉情感的學術陣地,此前雖答應傅斯年出任史語所歷史組主任兼研究員,但並未前往廣州赴任。當盛極一時的清華國學研究院解體之後,陳氏轉為清華大學中文、歷史兩系合聘教授,史語所一組的職務實際屬遙領性質,除人員聘請與研究課題等方面親自操勞外,其他事宜並不過問。這樣的格局未過多久,發生了一件對中國新史學創建具有劃時代意義的大事。正是這件大事,促使陳寅恪不得不拿出相當大的精力出面予以周旋辦理,這便是中國學術史上著名的號稱8000麻袋15萬斤清宮內閣大庫檔案的「發見」。

檔案資料是記錄國家史實的重要文件,屬於國家高級機密。因此,各國歷朝歷代都極其重視檔案的收藏與管理,並設有專門管理機構。如同世界上所有的文明國家一樣,號稱世界四大文明古國之一的中國,對文獻資料特別重視,其收藏和管理也更為用心,無論是商周還是秦漢唐宋元明,莫不如此。當歷史長河流淌到清王朝時,當朝的統治者同樣按照國家慣例制定了嚴格的管理制度,把國家檔案分為內閣大庫檔案、軍機處(亦叫方略大庫)檔案、內務府檔案、宗人府檔案、國史館檔案、宮中各處檔案和各部院衙門檔案等不同類別加以保存收藏。其中,除大部分為漢文,還有滿文老檔以及英、法、德等文字的外交檔案。

清王朝自他們的祖先走出白山黑水,催動鐵騎撞開山海關那斑駁蒼老的大門入主中原後,出於多方面的考慮,下令焚燬了大量明代檔案和許多入關以前形成的對清朝不利的老檔。後來根據政治形勢的需要,又不斷進行篡檔、改檔。越是如此,當朝的統治者就越擔心檔案洩密,也越發重視其收藏管理。對於各類國家檔案,當朝統治者規定,任何人都不得隨便閱覽,以至清內閣大庫檔案出現了「九卿翰林部員,有終身不得窺見一字者」13的情形。

史載,有清以來的內閣大庫,設在「舊內閣衙門之東,臨東華門內通路,素為典籍廳所掌。其所藏,書籍居十之三,檔案居十之七。書籍多明文淵閣之遺,其檔案則有歷朝政府所奉之朱諭、臣工繳進之敕諭、批折、黃本、題本、奏本、外藩屬國之表章、歷科殿試之大卷」14等。當時僅管理這批檔案者就達200餘眾,足見朝廷對此之重視。

清嘉慶年間,紫禁城中發生大火,導致清宮檔案部分損毀。後來,由於檔案設施的限制,國家內憂外患日趨頻繁,加之朝政失修混亂,統治者已無力、無心顧及檔案之事,致使一些檔案遭受雨淋、水淹而霉爛,蟲咬鼠噬的情況也日趨嚴重。而保存於內閣大庫的檔案,隨著年復一年不斷增加,庫房漸漸不能容納。到了同治、光緒年間,因洪、楊率領太平軍在南方造反起事,神州大地戰火連綿,烽煙不絕,當朝統治者更是無心過問檔案管理事宜,就連庫房年久失修幾近崩塌,各部署衙門也相互推諉,敷衍塞責,沒人願意出面承擔相關的責任了。

光緒三年(1877),內閣大庫開始滲漏,負責管理的官員多次催促具體管理的內務府派人修繕,但內務府從大臣到太監,都採取背著手撒尿——不予理睬的姿態拖延下來。

光緒十二年(1886),內閣大庫已嚴重損壞,眼看就要傾塌崩毀,內務府一幫臣僚仍置若罔聞,不管不顧。

光緒二十五年(1899),清廷執掌此事的官員眼見內閣大庫破敗不堪,已成風雨飄搖之勢,認為整個大清王朝已千瘡百孔,即將崩潰,這些既不能吃亦不能喝的破爛檔案已無任何可用之處,遂下令將內存朱批紅本4500餘捆,約30萬件清理出庫,拉到京城郊外一把火燒了個精光。據說此前主事的官員們議定只焚燒副本之霉爛者,但到了具體辦事人員移檔時,因正副本交相混雜,且正本也多有殘缺不全者,故不分正副本,凡稍有霉爛者都被一網打盡,葬身火海。這批被焚燬的檔案除明朝遺留的舊書、舊檔外,還有清朝自入關以來200多年的清檔,如此之巨的歷史文化財富,在世事紛亂、王朝動盪的大格局中全部化為灰燼。此後,主理檔案事的清廷官員又頒發一道明令,各存檔機構可以將「實在無用者,悉行焚燬」。自此,焚燒檔案在晚清帝國遂成為一道合法程序和處理方式在各衙門興行開來。

到了末代娃娃皇帝溥儀登台亮相、醇親王載灃攝政時期,整個朝廷混亂不堪,大清國即將全面崩潰,各種禮儀規矩已無章可循,為重整朝綱,挽狂瀾於既倒,醇親王下令內閣大臣尋出立國之初攝政典禮的舊檔案以便參考。執事者得令後往大庫中搜尋,因庫內極端混亂而不能覓,便回奏載灃曰:「內閣大庫無用之舊檔太多,著實已無保存之必要,應加以焚燬以減輕庫存的容量。」頭腦昏昏不明的載灃認為此言有理,便下達了一道即刻焚燬的命令。於是,從宣統元年(1909)八月初一開始,一批官員加幫工每天都從大庫內向外挑揀「無用舊檔」。至八月底,共挑出乾隆至同治朝紅本16062捆,全部露天堆置在內閣大庫外的庭院中,只等某位高官大員一聲令下就要焚成火灰。

當此之時,號稱清王朝最後一根支柱的內閣大學士、一代名臣張之洞正兼管學部事務。見此情景,頗為痛心,遂以一個傑出政治家的眼光和氣度,上疏奏請設京師圖書館,以保存內閣大庫的圖書典籍。張的奏請很快得到批准,時在學部任參事的著名甲骨學者羅振玉,正好被派往內閣大庫接收圖書典籍,羅氏在庫外堆放的檔案中隨手抽出幾份閱看,見裡面有許多珍貴的文獻,驚詫不已,建議張之洞立即上疏停止焚檔,並請求將這批檔案全部歸入學部管理。張之洞深以為然,上下奔走,終使200多萬件檔案和部分試卷免於劫難,被陸續運至學部,而後分存於學部大堂後樓與國子監南學內。

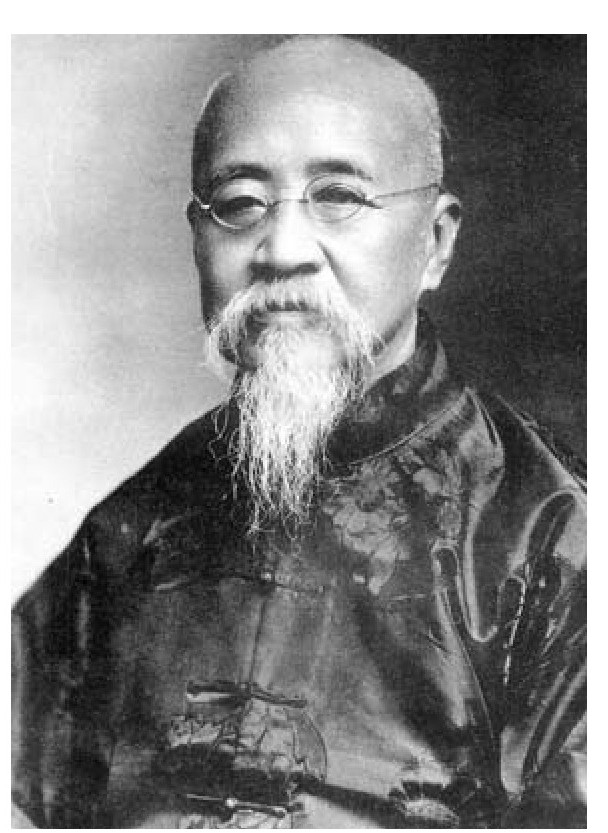

晚年的羅振玉

宣統三年(1911),辛亥革命爆發,風雨飄搖的清王朝於次年2月倒台,宣統皇帝退位,歷史進入了更加紛繁雜亂的民國時代。也就在這一年,民國政府在國子監成立了「國立歷史博物館籌備處」,原清廷學部所藏檔案與試卷全部歸入歷史博物館籌備處,暫存於敬一亭中,總數約8000麻袋(南按:王國維說9000)。這批數量龐大、內容神秘的「貨物」,令當時的博物館籌備處主任胡玉縉甚為擔憂,日夜提防工役們放火焚燒。因為他發現堆在敬一亭中的麻袋在不斷地減少,作案者便是那些雇來的工役打雜者,這些人多目不識丁,往往為了一己私利,把麻袋中盛裝的檔案倒在地上,只偷偷裹挾著麻袋皮到外面鋪子裡賣些小錢換酒來喝。胡氏其人老於世故,不但深研舊學,且博識前朝掌故。當年故宮武英殿裡曾藏過一副銅活字,後來太監們爭相偷盜,偷得「不亦樂乎」。待到王爺與主事的大臣要來考察的時候,深感不妙的太監就放了一把火,不但銅活字不見了蹤影,連武英殿也一同燒了個精光。胡氏想到這個掌故舊聞,先自驚出一身冷汗,假如麻袋被偷盜過多,敬一亭也很可能重蹈當年武英殿的覆轍,一把火而變成「沒有」。於是,胡氏於驚恐憂慮中找自己的頂頭上司——教育部商議一個或遷移或整理或銷毀的辦法。誰知專管這項事務的教育部社會教育司司長夏曾佑,比胡玉縉更懂得前朝舊故和「國學」奧秘,聽罷當即搖頭拒絕。關於此事的經過和具體細節,曾在教育部任僉事的周豫才(魯迅)專門做過一篇《談所謂「大內檔案」》的文章敘述其事。按魯迅的說法,這個夏曾佑「是知道中國的一切事萬不可『辦』的;即如檔案罷,任其自然,爛掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至於燒掉,倒是天下太平;倘一加人為,一『辦』,那就輿論沸騰,不可開交了。結果是辦事的人成為眾矢之的,謠言和讒謗,百口也分不清。所以他的主張是『這個東西萬萬動不得』」。15在這一「國學」秘訣的處事思想指導下,這批「貨物」再也沒有人敢來操心或做什麼主張了。

好在工役們的偷盜行為尚有節制,遲遲未見火光閃現,麻袋們在敬一亭靜靜地躺了幾年之後,教育部主事者突然心血來潮,派出幾十名部員,與歷史博物館員工、伕役合兵一處,對8000麻袋內閣檔案給予整理。時在教育部社會教育司擔任第一科科長的魯迅被差遣前來共同操作。魯迅說:這批檔案之所以在被冷落了十幾年之後,復重新被人憶起並成為熱門,起因是當時所謂「藏書和考古名人」的教育部F總長16,聽說從中發現了宋版書及「海內孤本」。這個時候的歷史博物館籌備處已經從國子監遷到故宮午門大殿辦公,胡玉縉主任也早已退職,另接了一個「京腔說得極漂亮,文字從來不談」但又「忽然變成考古家」的所謂旗人頂替其職。17按當時的整理方法,檔案分為「有用」和「無用」兩部分,幾十個部員連同伕役在塵埃和破紙堆中出沒了幾十天,總算告一段落。據魯迅的記載:「保存的一部分,後來給北京大學又分了一大部分去。其餘的仍藏在博物館。不要的呢,當時是散放在午門的門樓上。」不久,隨著F總長的「下野」,這批檔案復又落到以前的結局,沒有人再提起了。為此,魯迅曾感慨曰:「中國公共的東西,實在不容易保存。如果當局者是外行,他便將東西糟完;倘是內行,他便將東西偷完。」內閣檔案的命運,就是在此種境況下度過了它曲折艱難的一段歷程。

隨著民國時局動盪加劇,隸屬於教育部的歷史博物館籌備處漸漸成了無娘的孩子,資金短缺,無人過問,處於半死不活的狀態。1921年,博物館籌備處那位「滿口漂亮京腔」的旗人主任和他的幾位同僚,忽然鬼魂附身一樣天目洞開,從糨糊瓶狀的腦殼裡,蹦出了一個求生存圖發展的「奇計」,將館內貯存的8000麻袋、總重量為「十五萬斤」的明清檔案,在月黑風高之夜,神不知鬼不覺地悄悄運出,當作廢紙賣給了北京同懋增紙店,得銀4000元。

檔案變賣後,一直不為外界所知。次年2月,已成為前朝遺老、客居天津的著名古物學家、古文字學家、甲骨學大師羅振玉,因事進京,於偶然之際在市肆中發現了洪承疇揭帖和朝鮮國王貢物表等明代檔案。學識淵博、眼光敏銳的羅振玉,立即意識到此物定出自清內閣大庫,大吃一驚,急忙尋蹤覓跡,調查此物的來龍去脈。經過一番周折,最後找到同懋增紙店並弄清了事情真相。

此時的同懋增紙店已經把檔案當作廢紙轉賣出了約計1000麻袋,其餘部分則被老闆差人運到了定興與唐山兩地的紙廠,準備化成紙漿,製造「還魂錢」。

羅振玉聽罷,心急如焚,當場與紙店老闆交涉,表示願將這批「廢紙」全部收購。庸俗不堪又自以為是的老闆並沒有把這位遺老放在眼裡,更不肯費時耗力去運回那堆廢紙,一口回絕。羅振玉意識到事情的緊迫和嚴重,如稍有拖延,後果不堪設想。他當即表示可以高價收購,以彌補對方的損失。紙店老闆一聽有利可圖,立即改變態度,答應以1.3萬元的高價轉售給羅振玉。羅氏咬牙答應下來。為籌到這筆巨款,羅振玉回到天津後,不惜傾家蕩產、債台高築,總算在規定的日期內湊齊了所定款項,把剩餘的檔案全部購回,並分藏在北京和天津兩地,總算使其擺脫了被毀滅的厄運。此後,羅氏與他的朋友兼親家王國維,一起組織人力對所購檔案進行整理,並彙編成《史料叢刊初編》十冊陸續印行。這批研究成果甫一問世,立即在國內外學術界引起了強烈震動,很快傳遍天下儒林。

羅振玉甲骨文書法

1925年7月,王國維受清華學生會之邀做暑期學術演講,在《最近二三十年中國新發見之學問》一題中,王氏對這批檔案收集、整理、取得的成果以及所顯現的輝煌前景,做了如下敘述:「自漢以來,中國學問上之最大發見者有三:一為孔子壁中書;二為汲塚書;三則今之殷墟甲骨文字,敦煌塞上及西域各處之漢晉木簡,敦煌千佛洞之六朝及唐人寫本書卷,內閣大庫之元明以來書籍檔冊。此四者之一已足當孔壁、汲塚所出,而各地零星發見之金石書籍,於學術有大關係者,尚不與焉。故今日之時代可謂之『發見時代』,自來未能有比者也。」18

此時,王國維已在甲骨文字、流沙墜簡及敦煌千佛洞寫本書卷的研究中,取得了巨大成就,內閣檔案的「發見」,無疑將於這座文化崑崙的高山之巔再添新的巨石,使之更加巍峨壯觀。遺憾的是,這位「老實得像火腿一般」的國學大師,在兩年之後「便在水裡將遺老生活結束」(魯迅語)了。而此前,失去經濟來源的另一位遺老羅振玉,已無力支撐此項整理重任,無奈中,只好忍痛割愛,為內閣檔案尋找新的主人。此舉很快被日本人知曉,欲以偽滿洲國的名義出高價購藏,羅振玉甚是歡喜,很快談妥並僱人打包準備轉運。就在這個節骨眼上,消息傳出,以著名金石學家、北大研究所國學門教授馬衡為首的北京學術界立即群起攻之,借助新聞媒體口誅筆伐,並上書國民政府,堅決阻止將這批民族文化瑰寶運出京津。國民政府聞訊,立即派出農礦部參事李宗侗(字玄伯)等一干人馬前往查辦。羅振玉見事情鬧大,難以成行,只好黯然作罷,表示另選合適買主。此時客居天津的大收藏家李盛鐸(號木齋)得此信息,認為奇貨可居,主動上門接洽。羅振玉順水推舟,將藏在北京的大部分約7000麻袋檔案以1.6萬元的價格轉讓給了李盛鐸。另一小部分被北大國學研究所購得。存天津的一小部分,後來被羅振玉偷偷運到了旅順,歸屬偽滿洲國收藏,1936年又移交給了奉天圖書館。

◎陳寅恪與內閣大檔

李盛鐸滿心歡喜地將檔案弄到手後,本以為得了個寶貝疙瘩,想不到很快成了燙手的山芋。由於時局動盪,軍閥混戰不息,手中財力很快出了問題。李盛鐸深感自己能力有限,根本無力對這批浩如煙海的文獻進行系統整理研究,逐漸萌生脫身之意。北大教授馬衡得到消息,於1928年春寫信給中山大學的傅斯年相商購買辦法,但因款項過大,傅斯年深感自己心有餘而力不足,只好暫時放棄,靜觀待變。

中央研究院成立後,院長蔡元培與同人合影。前排左起:2汪敬熙、3蔡元培、4丁西林、5周仁、6王家楫;後排左起:2竺可楨、3趙元任、8李濟、9傅斯年、10陶孟和

因內閣檔案「發見」在中外學術界引起廣泛矚目並在坊間引發轟動效應,許多學術機構得知李盛鐸轉賣消息後,蠢蠢欲動,紛紛設法籌款準備收購,其間風頭最健者當屬以美國教會為背景的燕京大學。對此,北大、清華、故宮博物院等機構的碩學名儒,紛紛表示這批檔案文獻萬不可落入美帝國主義的代言人——司徒雷登所實際操縱的燕京大學手中。而對這批「貨物」關注日久,居住在清華園內的陳寅恪對此亦深以為然,他在給傅斯年的信中明確表示:「現燕京與哈佛之中國學院經費頗充裕,若此項檔案歸於一外國教會之手,國史之責托於洋人,以舊式感情言之,國之恥也。」19

因事涉明清重要國史資料,作為史家的陳寅恪為此傾注極大熱情,當是情理中事。陳氏力主把這批珍貴的歷史文獻留於純粹的中國研究機構之手,或北大,或清華,或故宮博物院,或中央研究院史語所等。其中,陳寅恪寄予最大希望的還是中央研究院。就當時的情形而論,無論是北大還是清華又或故宮博物院,都很難拿出一大筆款項,購買這批在當權者看來並無多少價值,但在學術界看來卻是奇珍異寶的內閣檔案。於是,借傅斯年由廣州來北京辦事之際,胡適與陳寅恪皆主張由傅氏出面向中央研究院院長蔡元培請撥款項,以求購這批「國之瑰寶」。

此時,傅斯年操作的中央研究院歷史語言研究所剛剛成立,除聘請了陳寅恪、趙元任等幾位學貫中西的大字號「海龜」,並以此對外自豪地加以宣揚外,就學術資料的佔有和成果論,並無更多的看家本錢,甚至連壓箱底的本錢也一無所有,無論是北大還是清華,「元和新腳未成軍」的史語所均不能與之抗衡。聽了胡適與陳寅恪的鼓動,傅斯年掐指一算,如果將這批大內檔案弄到手中,不但填補了家業之不足,還可在業內一炮打響,令史語所一夜間名震天下。想到此處,傅氏神情大振,立即鼓起翅膀行動起來,並於1928年9月11日上書蔡元培,曰:

孑民先生左右:

午間與適之先生及陳寅恪兄餐,談及七千袋明清檔案事。此七千麻袋檔案,本是馬鄰翼時代20由歷史博物館賣出,北大所得,乃一甚小部分,其大部分即此七千袋。李盛鐸以萬八千元(按:實為一萬六千元)自羅振玉手中買回,21月出三十元租一房以儲之。其中無盡寶藏,明清歷史、私家記載,究竟見聞有限;官書則歷朝改換,全靠不住。政治實情,全在此檔案中也。且明末清初,言多忌諱,官書不信,私人揣測失實。而神、光諸宗時代,御虜諸政,《明史》均闕。此後《明史》改修,《清史》編纂,此為第一種有價值之材料。羅振玉稍整理了兩冊,刊於東方學會,即為日本、法國學者所深羨,其價值重大可想也。

去年冬,滿鐵公司將此件訂好買約,以馬叔平諸先生之大鬧而未出境,現仍在京。李盛鐸切欲即賣,且租房漏雨,麻袋受影響,如不再買來保存,恐歸損失。今春叔平先生函斯年設法,斯年遂與季、騮兩公商之,雲買,而付不出款,遂又有燕京買去之議。昨日適之、寅恪兩先生談,堅謂此事如任其失落,實文化學術上之大損失,明史、清史,恐因而擱筆,且亦國家甚不榮譽之事也。擬請先生設法,以大學院名義買下,送贈中央研究院,為一種之Donation,然後由中央研究院責成歷史語言研究所整理之。如此,則(一)此一段文物不致失敗(散),於國有榮。(二)明清歷史得而整理。(三)歷史語言研究所有此一得,聲光頓起,必可吸引學者來合作,及增加社會上(外國亦然)對之之觀念,此實非一浪費不急之事也。先生雖辭去大學院,然大學院結束事務,尚由杏佛先生負責,容可佈置出此款項,以成此大善事,望先生與杏佛先生切實商之。此舉關係至深且巨也。至費用,因李盛鐸索原價一萬八千元,加以房租,共在二萬以內,至多如此。叔平先生前雲可減,容可辦到耳。專此,敬頌

道安!

杏佛先生同此!

學生斯年謹呈。九月十一日22

蔡元培接信後,鑒於傅斯年一片至誠和超人的組織能力,同時出於對傅的信任,未敢忽視,立即與留在大學院處理後事的楊杏佛協商,表示依傅斯年之說而行。傅氏聽罷,大為高興,立即電告在北京代表政府主此事的農礦部參事李宗侗與清華的陳寅恪,請其立即與李盛鐸聯繫收購事宜。李盛鐸本乃商人收藏家,見中央研究院確有誠意,想到燕京大學方面即將談成,此局已成鷸蚌相爭之勢,立即拿出「無商不奸」的祖宗家訓和無賴氣概,表示非三萬元莫談,以此收到漁翁之利。李宗侗一看對方露出如此醜惡嘴臉,甚為惱火,當即想以政府之特殊權力強迫收買,讓其奸計落空。但又「恐李木齋(盛鐸)懷恨在心,暗中扣留或毀損,且須在國府通過一條議案,極麻煩費事」23,遂強壓怒氣,開始向對方曉以民族大義,討價還價。此後,經陳寅恪與李宗侗共同出面幾次與李盛鐸協商周旋,總算於1929年3月將此事敲定,7000麻袋均由中央研究院前來收購。

內閣檔案的交易,是陳寅恪加盟中央研究院以來,為史語所具體承辦的第一件大事和實事。從後世留存的陳傅二人通信看,自1928年至1929年春、夏的一年多時間裡,有相當大的一部分內容是商討內閣檔案的收購事宜。如陳寅恪在1929年3月1日致傅斯年信中云:「前日送交李木齋一萬,既已收款,即已購定矣。」又說:「已付李公一萬元,乞告杏佛先生,彼已書一收條,俟再付一萬後,將與二次之收條一同寄院存案。李藏檔案,天津有一部分,非特別請鐵路局撥車運不可,此事弟已轉托古物保管委員會北平分會,即馬叔平,俟付清二萬及房屋定後,才能進行,目前亦空空預備以待而已。」24心性孤傲,從不願出面求人辦事的陳寅恪,此次竟放下國學大師的架子,赤膊上陣,親自與自己向來極端討厭的商人在價格、錢款等事務上斡旋遊說、籌劃操辦。從雙方來往的言行中,充分顯示了陳氏對這批檔案的重視與早日得到而後快的急迫心情。

1929年8月,在陳寅恪等人的積極努力下,李盛鐸轉讓的檔案全部運往北平北海靜心齋,合計約6萬公斤,其中破爛不堪者約2.5萬公斤——這是史語所自成立以來所獲得的第一筆寶貴史料和學術研究資源。

內閣檔案的易主,被傅斯年有幸言中,中央研究院歷史語言研究所「有此一得,聲光頓起」,達到了一鳴驚人、為天下學界所重的奇效。而稍後隨著安陽和城子崖遺址考古發掘的持續進展與巨大成功,史語所再度聲威大震,其擔負的歷史研究與中華文明探索的前驅性使命和輝煌成果,令學界同人為之艷羨。再後來,居延烽燧等遺址出土的大批書寫文字的漢簡在胡適從中周旋調和下,最終落入北大文科研究所手中。太平洋戰爭爆發後,出於安全考慮,這批漢簡被運往美國保存,史語所歷史組的勞榦等人根據所掌握的照片副本,在四川李莊繼續進行整理研究。當年王國維所稱道的20世紀最偉大的「四大發見」,有三大發現的實物資料或摹本已操控在史語所囊中。由此,原本在中央研究院八個研究所排行第七,倒數第二,「按說它不算是吃香的一個所,可是因為它的所長傅斯年是一個大手大腳的人,於是它在中央研究院中逐漸膨脹(像傅斯年的肚皮一樣)」25,一躍成為龍頭老大。其出類拔萃的人才陣容和龐大、珍稀的學術研究資源,不但令北大、清華的文學院相形見絀,即使是排在中央研究院前六名的各研究所也無力與其抗衡,史語所當之無愧地成為光芒四射、傲視群雄的學術重鎮。正如董作賓後來在《歷史語言研究所在學術上的貢獻》一文中所言:到了1948年,中央研究院已有13個研究所,史語所排行第九,「該是一位小弟弟,其實他一向在研究院中被推居老大哥的第一把交椅上」。史語所其人員多達84人,比其他的所多1~9倍。而「那些兄弟所們,在敬、畏、妒,複雜情緒之下,不能不共尊他是老大哥,稱之曰『大所』」26。

就在內閣檔案易主之前的1929年春末,中央研究院史語所已由廣州遷往北平北海靜心齋辦公。漸成「大所」之長的傅斯年自搬來北平,如潛龍出淵,開始興風作浪,除了統率史語所本部人馬外,還躍馬挺槍殺回北大,於霧色蒼茫中爭佔地盤,以再展當年學生領袖的風采與輝煌。傅入主北大公開的名號是北大文學院歷史系兼職教授,暗中的打算是借授課之機,發現讀書種子和有希望的學術研究苗子加以栽培籠絡,以便等其畢業後拉入史語所,繼續擴大「大所」的陣營和聲勢。想不到傅之行動,引起了所內人員的高度關注與羨慕。幾位資深研究員想到走南闖北,奔波努力,到頭來還是窮書生一個,家中上有老下有小,靠自己的薪水難以維持體面的生活,倘在高校兼課,自可掙一筆薪金以補貼家用,於是跟風而上,紛紛在北大、清華和其他幾所高校兼起課來。眼見所內主力干將如李濟、董作賓、梁思永等都跑到大學校園設壇授徒,那些副研究員以下的諸位小嘍囉因無資格跑到大學兼課撈外快,便在迷濛的京華煙雲與外部精彩的物慾誘惑中,開始胡思亂想,漸漸馳心旁騖、渙散放縱起來,整個史語所亂象叢生。傅斯年一看這等情形,深感大事不好,立即召開所務會,鳴鑼收兵,規定凡史語所專職研究員,必須在所裡辦公,不得在外面兼課,此項規定作為一項制度報中央研究院總辦事處備案,任何時候、任何人都不得以任何理由相違背。這時的陳寅恪仍住在清華園並兼任清華中文、歷史兩系教授,面對傅斯年弄出的這個「霸王條款」,陳寅恪表示擁護但不服從,搞得傅斯年頗為尷尬與惱火。二組組長趙元任一看陳氏不從,也拿出當年清華「四大」的派頭,尾隨陳寅恪之後對其不予理睬。傅斯年氣急敗壞,心有不甘又無計可施。據史語所研究員李方桂回憶說:當規定施行時,陳寅恪與趙元任都在清華擔任了長期的課程,不便中途辭卻,二人一定要在清華授課。「他(傅斯年)不得已,為了請到這兩位傑出的人才,只好退讓一步。說,好!只有你們兩位可以在外兼課,別人都不許!為了顧及某些特殊人才的特殊情況,他也只好不堅持他的原則了。」27

1936年1月28日,傅斯年移家南京、告別北平北海靜心齋時所攝。左二為傅斯年,左三為陳寅恪

不過傅斯年畢竟不是吃素的,儘管此時已被兩位重量級選手逼到了死角,沒有翻盤的餘地,但他仍保持虎死不落架的高傲態勢,用自己山中霸主的威嚴,要求已在北平郊外清華園定居的陳寅恪立即「改住北平,至少可以在北平每週住數日,以便從事上列(內閣檔案)工作」28。

傅斯年於兩難中制訂了陳趙二人在所外兼課的特例,令兩位大師很有些過意不去,感激之情油然而生。作為投桃報李,陳趙二人也想方設法為史語所事業盡自己最大努力,以無愧於人,同時也給傅斯年留一點顏面。趙元任原來家住城內,到史語所辦公還算方便。陳寅恪在清華授課的同時,仍擔任史語所歷史組研究員、主任。按傅斯年讓其「改住北平」的要求和安排,陳氏除保留清華園新西院三十六號的寓所外,另在北平城內西四牌樓姚家胡同三號租賃了一處寬敞舒適的四合院,並把其父陳三立,連同本家大嫂從南京接來居住。有了城裡城外的兩處住房,且兩處住宅房間牆上都安裝了當時極為稀有的電話,陳寅恪開始比較從容地奔波於兩地之間,除在清華授課外,大部分時間都在城裡北海靜心齋帶領史語所歷史組人員如勞榦、徐中舒、李光濤等人整理內閣檔案。這年9月,傅斯年與陳寅恪籌劃成立了「歷史語言研究所明清史料編刊會」,除傅陳二人外,另聘史學大家朱希祖、陳垣以及年輕的學術中堅徐中舒為編刊委員,擬列了一個龐大的出版計劃,歷史組人員一邊進行整理、分類、編目,一邊刊布印行,將珍貴史料公之於世,取名為《明清史料》。這是陳寅恪一生在生活上最舒心,精神上最得意,學術上最有創見的極盛時期。1934年,傅斯年在致胡適的信中特別提到:「若以寅恪事為例,則寅恪之職務,大事仍由其主持,小事則我代其辦理。」又說:「且寅恪能在清華閉門,故文章源源而至(其文章數目在所中一切同人之上)。」29

可惜好景不長,1931年「九一八」事變之後,日本佔據東三省,中國的政治、文化中心逐漸南移。1933年4月,遵照中央研究院總辦事處指令,史語所拔寨起程,由北平遷往上海曹家渡小萬柳堂辦公,除少部分人員與內閣檔案留守北平外,其他人員全部南遷。陳寅恪不忍捨棄清華園的生活環境與學術氛圍,沒有隨所遷移,仍留校任教,同時改任史語所「專任研究員暫支兼任薪」(南按:意為史語所只給一點薪金補貼,全部薪水由清華支付)。這是陳寅恪與他所統領的史語所歷史組共同相處了四年之後首次分別,此時陳氏與歷史組同人沒有想到,這一別竟有了特殊的歷史況味,當雙方再次相聚的時候,已經不是在繁華的北平或上海,而是五年之後在硝煙瀰漫、彈片橫飛的西南邊陲昆明城了。