◎暫住蒙自

1937年12月,根據國民政府指令,設在長沙的臨時大學撤往昆明,另行組建國立西南聯合大學。學校當局得令,立即開始撤退行動,師生們分成三路趕赴昆明。第一批從廣州、香港坐海船至越南海防,再坐火車到昆明;第二批沿長沙經貴陽至昆明的公路徒步行軍;第三路從長沙出發後,經桂林、柳州、南寧,取道鎮南關(今友誼關)進入越南,由河內轉乘滇越鐵路火車,奔赴昆明。

幾乎與此同時,中研院總辦事處於重慶發出指示,電令在長沙的史語所與社會科學所、天文所等幾個研究所設法向昆明轉移。1938年春,中央研究院史語所人員奉命押送300餘箱器物,先乘船至桂林,經越南海防轉道抵達昆明,暫租賃雲南大學隔壁青雲街靛花巷三號一處樓房居住。

長沙臨時大學師生遷往昆明的三條路線中,陳寅恪一家選擇了水路。南下之前,陳寅恪將清華園搶運出的一批私人書籍另行打包郵寄長沙,但直到要離開此地時,郵寄的書籍因交通阻隔尚未收到。眼看師生已走大半,陳氏已顧不得許多,只好攜家眷起程。據流求回憶:「我們離長沙時已經霜凍,經衡陽搭乘長途汽車,途中拋錨,走走停停,夜宿零陵縣,入夜米糖開水的叫賣聲,提醒我們逃難的路程已由遼闊的華北平原到達祖國富饒的南方……」1接著乘汽車到廣西桂林市。廣西是唐篔的故鄉,其父母早已去世,有些親屬還在桂林工作和居住。這是一座看上去較北方安靜的古城,買賣貨物使用的是「桂幣」,物價尚平穩。陳家住進靠近湖畔的一家旅館,一面做繼續上路的準備,一面在城中拜訪唐氏的本家或親戚。就在這短暫停留的時刻,胡適的愛徒,時為中央研究院社會科學研究所助理研究員,後為著名太平天國史研究專家的羅爾綱與陳寅恪意外相遇了。許多年後,羅爾綱回憶:當時中研院社會科學研究所與史語所以及北大、清華等高校相繼南遷,群集於湖南長沙聖經學院。在「聖經學院遼闊的廣場上,每天都是人山人海地站在路旁無聊地觀望」。在這樣的環境氛圍中,一代史學大師陳寅恪瘦削的身影出現在廣場。羅爾綱說:

一天,在我旁邊忽然有人急促地叫道:「這是陳寅恪!這是陳寅恪!」我還沒有見過陳先生的風采,聽聞叫聲正打算追去看,忽然想到這是沒有禮貌的,停止了。

過了兩個月,社會科學研究所派我回廣西接洽遷桂林,住在環湖酒店。這是個寒冬之夜,約在十九時半左右,聽有人叩房門。開了門,原來是陳寅恪先生!陳寅恪先生光臨我這個小小的助理研究員的住所,真是天外飛來的喜訊!

我恭迎陳先生進來坐定。他說今夜到旅館訪友,見住客牌知我住在這裡,就來看望,不訪朋友了。

陳先生一坐下來,就說看過我許多考證,接著一篇篇加以評論。他一直坐到二十三時,旅館要關門,服務員來通知,我送他出旅館門口,他才依依不捨告別。這件事距今五十七年,如在眼前。我深感慚愧,也極感驚奇。陳先生是研究教導隋唐史和撰著文學考證的。我研究的太平天國史和他距離那麼遠,我又不是他的學生,他為什麼這樣關心我的著作呢?

今天回想起來,使我豁然感到陳寅恪先生胸懷的曠達,潤物無邊。2

可以想像的是,在這個異地他鄉寒冷的冬夜,一代國學大師陳寅恪與青年才俊羅爾綱的一席交談,對後者的影響是重大的。羅爾綱後來之所以在學術上能取得令人矚目的成就,除了胡適耳提面命、不辭辛苦的栽培扶植,與陳寅恪等前輩大師這種禮賢下士的指導與鼓勵自有關聯。羅爾綱又說:「我一生最著力的苦作是八十年代末以後十年對《水滸傳》原本和著者的研究。我的《水滸傳原本和著者研究》一書出版時,使我想如果陳寅恪先生在世時我能寫出,那將是多好的事啊!」3遺憾的是,陳寅恪沒能活到這個時候。

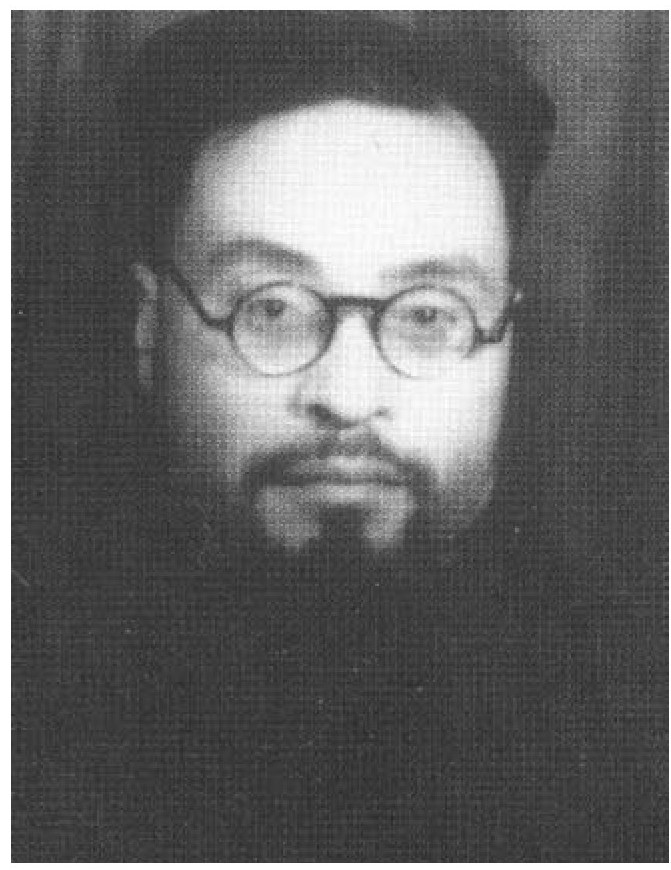

1940年,羅爾綱在昆明落索坡前

在桂林的日子很快過去,陳寅恪一家又要急著趕路。在濛濛細雨中,一家人登上長途汽車,經平樂到達廣西梧州市。當時廣西大學就設在這裡,李運華校長原是清華教授,得知陳氏一家來到此地,親自到車站迎接,熱情招待一家人吃飯。因不能在此過久停留,晚間,李校長與夫人一道踏著沿江燈火,親送陳家老小登上內河輪船,茫茫夜色中,輪船沿江而下。陳寅恪一家經虎門抵達香港,此時已是1937年陰曆歲末了。

初到香港,陳夫人唐篔因旅途勞累過度,心臟病突發,三女美延又身染百日咳,高燒發熱,晝夜尖叫,咳嗽不止,全家不能再行,只好在陳寅恪的好友、香港大學中文系主任許地山的幫助下,租賃了一間房屋暫住下來。

陳家在極其窘迫、落魄的生活境遇中於香港度過了逃難以來的第一個春節。據流求回憶,大年之夜,幽暗的燈光映照下的餐桌上,唐篔悄悄叮囑女兒:「王媽媽和我們奔波半年,過舊歷年總要讓她多吃幾塊肉。」意思是讓尚不太懂事的流求、小彭主動克制、謙讓一些,盡量讓王媽媽多嘗到一點兒難得的美味。王媽媽從旁側聞聽,感動得淚流滿面。

春節過後,陳寅恪必須趕往西南聯大授課,唐篔心臟病未癒,體力不支,不能隨行。陳氏只好告別家人,獨自一人先行上路,自香港取道安南海防市抵達雲南蒙自西南聯大文學院(南按:時聯大文學院、法商學院暫安置在雲南蒙自,對外稱聯大分校)。赴滇之時,陳寅恪把自己隨身攜帶的文稿、拓本、照片、古代東方書籍,以及經年批注的多冊《蒙古源流注》《世說新語》等,連同部分文獻資料,裝入兩個木箱交於鐵路部門托運——這是他幾十年心血凝聚而成並視為生命的珍貴財富。萬沒想到的是,待陳寅恪趕到蒙自,僱人力車伕將運來的木箱拉到宿舍,興沖沖地打開驗看時,卻發現箱內只有磚頭數塊,書籍等物蹤跡全無。面對如此淒絕慘狀,陳氏當場昏厥。後據同事分析,箱內之物在路途中被鐵路內部的不法分子竊走,為防盜事過早暴露,另易磚頭數塊裝入箱內充數。在悲憤、痛惜與傷感中,陳寅恪身染沉痾,一病不起。禍不單行,此前由北平郵寄的書籍在陳寅恪一家走後陸續到達長沙並由一位親戚暫時收藏。想不到1938年11月日軍攻佔岳陽逼近長沙,國軍為實施「堅壁清野」戰略於12日夜間放火燒城,毀房5萬餘棟,死傷市民2萬餘人,長沙一片火海,數十萬人無家可歸,陳氏寄存的書籍也在大火中化作灰燼。面對這場突如其來的滅頂之災,陳寅恪痛心疾首,再度潸然淚下。

儘管在蒙自這偏僻之地暫時穩住了陣腳,但流亡而來的師生心情依然沉重。從後方不同路線輾轉傳來的消息令人心焦。同樣從長沙趕到蒙自任教的吳宓在日記中披露道:青山環繞的雲南蒙自「陰雨連綿,人心已多悲慼,而戰事消息復不佳。5月19日徐州失陷,外傳中國大兵四十萬被圍,甚危云云。於是陳寅恪先生有《殘春》(一)(二)之作,而宓和之」4。其中《殘春》(一)曰:

無端來此送殘春,一角湖樓獨愴神。

讀史早知今日事,對花還憶去年人。

過江愍度饑難救,棄世君平俗更親。

解識蠻山留我意,赤榴如火綠榕新。

稍後,陳寅恪又有《藍霞》一詩:

天際藍霞總不收,藍霞極目隔神州。

樓高雁斷懷人遠,國破花開濺淚流。

甘賣盧龍無善價,警傳戲馬有新愁。

辨亡欲論何人會,此恨綿綿死未休。5

1938年夏,因柳州中央航空學校要遷蒙自,需佔用聯大分校校舍,西南聯大文學院與法商學院等師生奉命陸續遷至昆明聯大校本部。6月17日,陳寅恪在給中央研究院史語所歷史組的勞榦(字貞一)、陳述(字玉書)二人的信中說道:

陳寅恪於蒙自寄給勞榦、陳述的信函(引自《陳寅恪集·書信集》)

貞一、玉書兩兄同鑒:

大作均收到,容細讀再奉還。弟於七八月間必到昆明,如兩兄不急於索還,則俟弟親帶至昆明面還。如急需,即乞示知,當由郵局寄上也。

聯大以書箱運費系其所付,不欲將書提出。現尚未開箱,故聯大無書可看。此事尚須俟孟真先生來滇後方能商洽解決。研究所無書,實不能工作。弟近日亦草短文兩篇,竟無書可查,可稱「杜撰」,好在今日即有著作,亦不能出版,可謂國亡有期而汗青無日矣。大局如斯,悲憤之至。匆復,敬請

撰安

弟寅恪頓首六月十七日

所中諸君均乞代致意。6

許多年後,陳氏弟子蔣天樞在《師門往事雜錄》一文中錄此信時,曾注云:「……借見先生彼時情懷。世之讀上錄函件者,其亦省識先生當日感憤之深歟?」7

◎遷往昆明

1938年秋,陳寅恪與吳宓等教授離開蒙自抵達昆明。陳氏住進了中央研究院史語所租賃的靛花巷青園學舍樓上——這是他自北平與史語所同人分別五年多來再次相聚。一年後,史語所全體人員搬到郊外,此樓成了北大文科研究所的大本營。陳寅恪到昆明不久,即兼任北大文科研究所歷史組導師,一直在此居住。

西南聯大的教室位於昆明文林街,靛花巷青園學舍臨近昆明城北門,每逢上課,陳寅恪都需步行一里多路到校。儘管處於戰時,陳氏仍像在清華園一樣,每次上課都是用一塊花布或黑布,包著一大包書向教室匆匆走來,至時滿頭是汗,但從不遲到。有同學不忍見身患眼疾,且一隻眼睛已盲的史學大師如此辛苦勞累,主動提議前去迎接,並幫助拿書,未允。許多上過課的學生若干年後還記得,陳寅恪上課一絲不苟,多數時候先抄了滿滿兩黑板資料,然後再閉上眼睛講,進入自我營造的學術語境或歷史語境中,似乎把世事都忘得一乾二淨。據聽過陳氏課的聯大學生宗良圯回憶:「陳師開了一門『兩晉南北朝史』全年四學分的課程,每星期授課兩小時。……陳師常衣狐裘、戴風帽、手提花布包袱,走入教室。某日,第一隻腳甫踏入門,距離黑板尚遠,陳師即開始講述,謂上次講的……隨即走近桌旁,放置包書之包袱,就坐於面對黑板、背朝學生之扶手椅上。講述久之,似發覺座位方向不對,始站起身搬轉坐椅,面對生徒,而做微笑狀。有時瞑目閉眼而講,滔滔不絕。」8

陳寅恪居住的靛花巷青園學舍小樓共分3層18間,師生的分配情形,據當年就讀的學生周法高回憶:「研究生住在三樓兩間大房裡面,另外兩小間,一間住的是陳寅恪先生,一間住的是湯用彤先生羅常培先生是住在二樓。另外還有助教鄧廣銘先生和事務員郁泰然先生(郁是劉半農的親戚,江陰人)。此外還有英文導師葉公超先生。」又說:「靛花巷的房子大概先是由中央研究院歷史語言研究所租來作辦公用的,後來才讓給北京大學來辦文科研究所的,所以蔣天樞的《陳寅恪先生編年事輯》一直認為陳先生住在靛花巷歷史語言研究所的樓上,而不知道後來已經改成北大文科研究所了。」周法高認為:「他(陳寅恪)本來是清華的教授,可能因為他是傅斯年先生的親戚和好友的關係,又住在靛花巷的樓上,就擔任研究所史學組的導師了。不過他的脾氣也真不小,可能由於健康不佳的關係吧!我們和他同住在三樓,彼此從不交談。有一次大概他午睡的時候,有一個客人慕名來看他,他一直打恭作揖把那個人趕下樓去。又有一次,二樓羅常培先生的房裡研究生滿座,鬧烘烘的,那時大概九十點鐘吧!聽到樓上陳先生用手杖重重地把樓板敲了幾下,羅先生嚇得趕快偃旗息鼓。」9

國立西南聯合大學校門

從周法高的回憶中可以看出,陳寅恪初來昆明時,儘管身兼數門功課,頗為忙碌,但還能安然居住、授課,並能有機會睡個午覺。可惜這樣的安穩日子未過多久,凶悍的日軍飛機又帶著一肚子爆炸物找上門來了。

1938年9月28日,日軍以堵截和破壞滇越鐵路和滇緬公路為終極戰略意義的昆明大轟炸開始了。由9架日機組成的航空隊從南海一線突然飛臨昆明上空,首次展開對昆明的轟炸,當場炸死190人,重傷173人,輕傷60餘人。

首次轟炸,就造成了如此大的傷亡,而昆明幾乎無一點兒防空能力。於是日軍放開膽子繼續更大規模地對昆明實施狂轟濫炸。許多人都親眼目睹了這樣的景象:只見飛機在空中從容變換隊形,一架接著一架俯衝投彈,整個城市濃煙四起,烈焰升騰,而後才是炸彈的呼嘯和爆炸聲,有時甚至可以清楚地看到一枚枚炸彈如何從飛機肚子裡鑽出來,帶著「嗖嗖」聲向城市各個角落飛去。

因有了「九二八」這一血的教訓,「跑警報」成了昆明城不分男女老少、貧富貴賤共同的一種生活方式。由於敵機經常前來轟炸,幾乎每天都要跑警報。時在西南聯大就讀的學生汪曾祺撰寫的回憶文章《跑警報》10中,以他特有的幽默風趣舉例說,西南聯大有一位歷史系的教授,聽說是雷海宗先生,他開的一門課因為講授多年,已經背得很熟,上課前無須準備。下課了,講到哪裡算哪裡,他自己也不記得。每回上課,都要先問學生:「我上次講到哪裡了?」然後就滔滔不絕地接著講下去。班上有個女同學,筆記記得最詳細,一句不落。雷先生有一次問她:「我上一課最後說的是什麼?」這位女同學打開筆記夾,看了看:「您上次最後說:『現在已經有空襲警報,我們下課。』」

1938年,正在轟炸昆明的日本飛機

頻繁的警報搞得人心惶惶,雞犬不寧,無論是學者還是學校師生,大好時光白白流逝。鑒於這種痛苦不安的情形,雲南省政府開始通知駐昆學校及科研院所盡量疏散鄉下,以便減少損傷,同時也可騰出時間工作。西南聯大人多勢眾,要選個合適的地方極其不易,一時不能搬動,但有些教授還是自願住到了鄉下比較偏僻的地方。中央研究院史語所為保存所攜古物、資料及書籍不受損毀,決定立即搬家,搬到一個既安靜又不用跑警報的地方去。此前,史語所的石璋如到過城外十幾里地的黑龍潭旁一個叫龍泉鎮的龍頭村做過民間工藝調查,並結識了龍泉鎮棕皮營村村長趙崇義,棕皮營有個響應寺,石認為此處條件不錯,便引領李濟、梁思永等人前去察看。待看過之後,經趙崇義與鎮長商量並得到許可,史語所決定遷往此地。正在這個節骨眼上,傅斯年來到了昆明。

1938年至1940年間中央研究院史語所所址:昆明龍泉鎮龍頭村響應寺(台灣「中研院」史語所提供)

淞滬抗戰爆發後,傅斯年托史語所一位陳姓職員護送自己的老母前往安徽,暫住陳家,繼而讓妻子俞大綵攜幼子傅仁軌投奔江西廬山牯嶺岳父家避難,自己隻身一人留在危機四伏的南京城,具體組織、指揮中央研究院總辦事處和各所內遷重慶、長沙等地的事務。

傅氏在總辦事處度過了最後的留守歲月,於南京淪陷前夜,奉命撤離,同年冬到達江西牯嶺,見到愛妻幼子,隨即挈婦將雛乘船經漢口抵達重慶中央研究院總辦事處。1938年初夏,蔡元培終於同意朱家驊辭去總幹事之職,本想請傅斯年繼任,但傅氏堅辭,說對昆明的弟兄放心不下,急於到昆明主持史語所工作,蔡只好請中央研究院化學研究所所長、原科學社的創辦人、著名科學家任鴻雋(字叔永)任總幹事。

傅與任交接了總辦事處的工作,攜妻帶子來到昆明,與史語所同人相會於昆明靛花巷三號一樓,繼之遷往龍泉鎮龍頭村。未久,中央博物院籌備處也從重慶遷往昆明,並在離史語所不遠的龍泉鎮起鳳庵暫住下來。儘管生存環境艱苦,畢竟在炸彈紛飛中又安下了一張書桌,眾研究人員心情漸漸平靜的同時,又在各自的專業領域忙碌起來。

◎炸彈下的陳寅恪與傅斯年

傅斯年初到昆明,為照料北大文科研究所事務,在靛花巷三號的青園學舍一樓住過一段時日。此時日機對昆明轟炸正酣,為了躲避轟炸,傅氏命人在樓前挖了一個大土坑,上蓋木板以做防空洞之用。但坑裡經常水深盈尺,住在三樓的陳寅恪,不惜帶著椅子坐在水裡面,一直等到警報解除。對此,陳氏專門作過一副帶有調侃意味的對聯:「聞機而坐,入土為安。」每次警報一鳴,眾人皆爭先恐後向防空洞奔跑,以盡快「入土為安」。這個時候,身體虛弱的陳寅恪不但右眼失明,左眼也已患疾,視力模糊,行動極其不便。陳氏本人有睡早覺和午覺的習慣,傅斯年怕陳寅恪聽不到警報,或聽到警報因視力不濟遭遇危險,每當警報響起,眾人大呼小叫地紛紛向樓下衝去,傅斯年卻搖晃著肥胖的身軀,不顧自己極其嚴重的高血壓和心臟病,喘著粗氣,大汗淋漓地向樓上急奔,待跑到三樓把陳寅恪小心翼翼地攙扶下來,送進防空洞「入土」,才算了卻一件心事。滿身霸氣,整日仰頭挺胸,鼻孔朝天,頭顱左右亂轉,不把任何人放在眼裡的傅斯年,竟對陳寅恪如此敬重呵護,一時在昆明學界傳為佳話。11後來,傅斯年搬到了龍頭村,只是進城時在此小居,不能扶陳寅恪「入土」了。陳氏的日常生活則由好友吳宓等其他師生予以照應。

1937年,馮友蘭由長沙經越南轉昆明時護照上的照片

西南聯大為三校合辦,學界鉅子與怪人名士呈魚龍混雜狀,雲集西南一隅這座臨時搭建的校園。陳寅恪的學問人格,不僅得到了傅斯年等學界大腕的尊重,即是當年同在清華大學任教的馮友蘭、朱自清等人也對其倍加敬重。1934年,清華大學出版的《清華暑期週刊·歡迎新同學專號·教授印象記》中,曾有一段對陳寅恪的描寫:哲學大家馮友蘭的學問可謂不小了,從1928年進校起,秘書長、文學院院長,以至代理校長,都曾做過,在清華可稱為上乘人物了。但是有人觀察到,每回上「中國哲學史」課的時候,總看馮先生恭敬地——「好像徒弟對著師傅那樣的恭敬」,跟著陳寅恪從教員休息室出來,一邊走路一邊聽陳的講話,直至教室門口,才相對地打個大躬,然後分開。「這個現象固然很使我們感到馮先生的謙虛有禮,但同時也令我們感覺到陳先生的實在偉大。」

從這個記載可以看出,陳寅恪的威望和名聲在他步入清華園不久,即憑著他的才學與人格力量,在清華園的空氣裡無聲地飄蕩流動,深入到師生的肺腑並得到同人的普遍尊敬。所謂風氣,即此也。時為清華國文系主任的劉文典(字叔雅,1889—1958),年齡比陳寅恪大一歲,既是一位才高學廣的「博雅之士」,又是一位恃才自傲的「狷介」之人。早在1907年蕪湖安徽公學讀書時就加入同盟會。1909年留學日本早稻田大學,學習日、英、德等國文字、語言,曾一度擔任孫中山秘書處秘書,積極主張以刺殺、撞車或引爆自製炸彈等恐怖活動,來打擊、推翻袁世凱集團的統治。老袁一命嗚呼後,國內革命形勢發生丕變,劉氏遂不再過問政事。1917年,劉文典受陳獨秀之聘出任北京大學文科教授,並擔任《新青年》英文編輯和翻譯,積極鼓吹另類文化在中國的傳播,同時選定古籍校勘學為終身之業,主攻秦漢諸子,並以《淮南子》為突破口加以研究。經過數載苦鑽精研,終以皇皇大著《淮南鴻烈集解》六卷本震動文壇,為天下儒林所重。再後來,又以《莊子補正》十卷本令學界歎為觀止。劉氏因此兩部巨著一躍成為中國近現代史上最傑出的文史大家之一,影響所及,已超出學界而步入政壇,一度被蔣介石抬舉為「國寶」。12

西南聯大時的劉文典

成了「國寶」的劉文典並不買蔣介石的抬舉之賬,後來在安徽大學校長任上為學潮一事曾當面頂撞蔣介石,並呼對方「新軍閥」,結果被盛怒之下的蔣當場扇了兩個耳光,又下令關押了七天。魯迅在他的《知難行難》一文中曾有「安徽大學校長劉文典教授,因為不稱主席而關了好多天,好容易才交保出來」13云云。據說蔣介石扇劉耳光時,劉文典也不甘示弱,飛起一腳踢中了蔣的小腹,蔣大呼一聲彎腰低頭捂著肚子秋蠶一樣蜷縮起來,痛得臉上汗珠直滾,這才有了把劉氏關進監獄之舉。此事曾轟動一時,風傳學界,劉文典被視為敢作敢為的民族英雄,聲震天下儒林。劉氏出獄後,根據蔣介石「必須滾出安徽」的釋放條件,受羅家倫之聘來到清華出任國文系教授、主任,成了陳寅恪的同事兼上司,也成為在國學領域唯一可與陳寅恪過招並有一拼的重量級大師。儘管如此,劉文典對陳寅恪卻極為尊崇,不敢有半點造次,公然坦承自己的學問不及陳氏之萬一,並多次向他的學生們云:自己對陳氏的人格學問不是十分敬佩,而是「十二萬分的敬佩」。

當然,挨過蔣介石耳光,也曾踢中蔣主席小腹的劉文典,是並不肯輕易對他人心悅誠服的,陳寅恪算是一個少有的例外。此後的若干歲月,劉氏那恃才傲物的「狷介」性格並未有所收斂。他公開宣稱整個中國真懂《莊子》者共兩個半人,一個是莊子本人,一個是自己,另半個是指馬敘倫或馮友蘭,因當時馬馮二人皆從哲學的角度講《莊子》。另有一說是指日本某學者,意思是指在中國真正懂《莊子》者乃自己一人而已。劉文典如此自誇,並不是信口開河或真的「精神不正常」,的的確確有絕招。來到西南聯大後,每當劉氏開講,吳宓等幾位重量級教授便前往聽講。經常的情況是,劉文典見了並不打招呼,旁若無人地閉目演講,當講到自己認為出彩的節骨眼上,戛然而止,抬頭張目望著教室最後排的吳宓,慢條斯理地問道:「雨僧兄以為如何啊?」吳宓聞聽立即起立,恭恭敬敬地一面點頭一面回答:「高見甚是,高見甚是!」

於恃才傲物、不可一世的同時,劉氏對搞新文學創作的學者分外輕視,並放言「文學創作的能力不能代替真正的學問」。有一次警報響起,他夾著一個破布包,從屋裡躥出來往郊外山野方向逃竄,路上正遇上聯大文學院副教授、著名小說家沈從文奪路而奔。劉文典頓時火起,停住腳步側過身對沈從文大聲罵道:「我跑是為了保存國粹,為學生講《莊子》;學生跑是為了保存文化,可你這個該死的,跟著跑什麼跑啊!」14

沈從文出身窮鄉僻壤的湘西,也就是陳寅恪祖父陳寶箴當年曾署理的鳳凰縣農村,僅念過小學,及長大後又以當兵謀生,屬於自學成才的「土包子」學者和作家,沒有西洋與東洋「海龜」的神氣,在校中頗為東西洋大小「海龜」所輕視,沈氏在文章中也不斷地稱自己為「鄉下人」。在昆明時的沈從文由於輩分較低,加之生性靦腆,不太輕易與人較勁兒。此時見瘟神一樣的東洋「海龜」兼「國寶」劉文典氣勢洶洶地向自己逼來,未敢計較,索性來了個逃之夭夭。劉氏仍不知趣,望著沈從文的背影繼續嘟囔叫罵不止。此時敵機已飛臨頭頂,劉文典忽見炸彈落下,乃立即閉了嘴巴,夾著破包袱放開腳步狂奔起來——畢竟炸彈是不管什麼「海龜」或「國寶」的。

西南聯大時的沈從文

由於劉文典對新文學與現代作家的蔑視,當他後來得知學校當局要提拔沈從文由副教授晉陞為教授時,勃然大怒,對眾人大叫道:「在西南聯大,陳寅恪才是真正的教授,他該拿400塊錢,我該拿40塊錢,沈從文該拿4塊錢。可我不會給他4毛錢!如果沈從文都是教授,那我是什麼?我不成了太上教授?」15

劉文典對沈從文的輕視是否有失公允,仁者見仁,智者見智,但他對陳寅恪的評價大致是不差的。吳宓自在哈佛大學時起,對陳寅恪的中西政治、社會之學的獨到眼光與精闢論述就深為折服。透過吳宓當初的日記,可以看到他對陳寅恪的崇拜程度絕不亞於劉文典那「十二萬分」的佩服境界。在離開哈佛15年之後的1934年夏季,吳宓在一篇關於陳寅恪《王觀堂先生輓詞》的「詩話」中,再次以真摯的情感抒發了對陳氏學問的敬仰,以及自己受益良多的感念之情。吳曰:

始宓於民國八年,在美國哈佛大學,得識陳寅恪。當時即驚其博學,而服其卓識。馳書國內諸友,謂「合中西新舊各種學問而統論之,吾必以寅恪為全中國最博學之人」。今時閱十五六載,行歷三洲,廣交當世之士,吾仍堅持此言。且喜眾之同於吾言。寅恪雖系吾友而實吾師。即於詩一道,歷年所以啟迪予者良多,不能悉記。其《與劉文典教授論國文試題書》及近作《四聲三問》一文,似為治中國文學者所不可不讀者也。16

西南聯大簡陋的校舍

據吳宓的女兒吳學昭說,上述這段話,吳曾向她重複過多次,因而在腦海中留下了很深的印象。1948年吳學昭在武漢大學就讀,暑假時,「他(吳宓)同學文姐和我談做學問,又以寅恪伯父為範例講到這段話的意思」。17由此可見吳氏所言「馳書國內諸友」「且喜眾之同於吾言」等,的確是掏心窩子的話,並非一時興起的妄語或胡吹海捧的醉話。為此,大名鼎鼎的金岳霖曾不無感慨地說道:「寅恪的學問我不懂,看來確實淵博得很。有一天我到他那裡去,有一個學生來找他,問一個材料。他說:你到圖書館去借某一本書,翻到某一頁,那一頁的頁底有一個注,注裡把所有你需要的材料都列舉出來了。你把它抄下,按照線索去找其餘的材料。寅恪先生記憶力之強,確實少見。」18

正是陳寅恪的博學與卓識,加上傅斯年超凡的霸氣與管理才能,當然還有其他同事、學生的密切合作與共同努力,才使一個並不為時人所重的歷史語言研究所,一躍成為中國史學研究的重鎮,開一代史學研究之風氣。曾一直追隨陳寅恪治學的史語所歷史組研究員、著名漢簡研究專家勞榦在多少年後,在台灣孤島上回憶往事的時候曾這樣說道:「二十年來的歷史研究,國內幾個好的大學及研究機關,雖然都有他們的貢獻,但孟真主持的中央研究院歷史語言研究所以及北京大學文科研究所,的確能做到中心地位。尤其歷史語言研究所的有關歷史部分在陳寅恪先生以歷史學先進、謹嚴而淵博的方法領導之下,影響尤深。」19

戰事連綿、人心惶惶、世事紛亂的艱難環境中,在昆明的陳寅恪除了應付史語所歷史組、西南聯大、北大文科研究所等職責內的各項事務,還強拖病體,靠一隻即將失明的眼睛,硬是完成了奠定其世界級學術大師地位的不朽名篇——《隋唐制度淵源略論稿》的著述。

1939年春,陳寅恪被英國皇家學會授予研究員職稱,並收到牛津大學漢學教授聘書,請其赴牛津主講漢學。對方已安排該校漢學家休斯副教授充任其副手。這是牛津大學創辦三百餘年來首次聘請一位中國學者為專職教授。面對如此極具榮譽的禮聘,陳寅恪曾兩度辭謝,後考慮一直住在港島的夫人唐篔患嚴重心臟病,不能攜家抵昆團聚,同時借赴英機會可治療眼疾,遂答應就聘。在得到西南聯大主持校務的梅貽琦同意後,陳寅恪乘車由安南轉往香港做赴英的準備。整個歐洲的漢學家風聞陳寅恪即將赴英,皆雲集於奧格司佛城,靜坐以待。時在重慶的史家、文學家陳衡哲得此消息後說道:「歐美任何漢學家,除伯希和、斯文·赫定(Sven Hedin,地理考古)、沙畹(Edouard Chavannes)等極少數外,鮮有能聽得懂寅恪先生之講者。不過寅公接受牛津特別講座之榮譽聘請,至少可以使今日歐美認識漢學有多麼個深度,亦大有益於世界學術界也。」20

意想不到的是,陳寅恪抵港未久,歐洲戰火突起,地中海不能通航,何時能夠起程,杳無可知。陳氏茫然四顧,不知如何是好,他在寫給傅斯年的信中說:「天意、人事、家愁、國難俱如此,真令人憂悶不任,不知兄何以教我?」21

此時的傅斯年亦無法可想,無奈中的陳寅恪只好由香港重返昆明西南聯大,等待可行的機會。就在這時,噩耗傳來,蔡元培於香港撒手歸天。