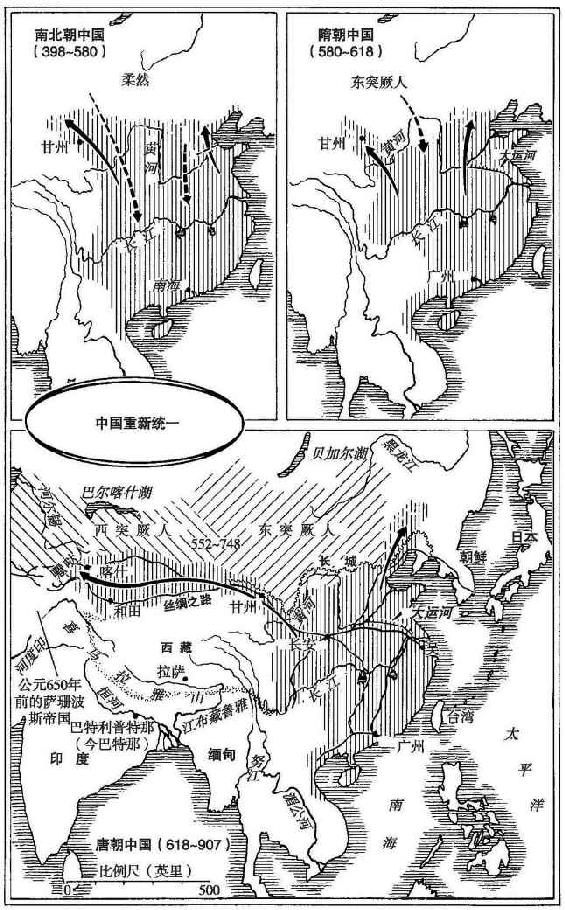

當印度的狂熱宗教信仰和宮廷文化在南亞和東亞贏得皈依者時,在北部歐亞大陸的草原蠻族與農耕世界的邊界,武士和軍隊衝突的刺耳廝殺聲此起彼伏。無論在中國還是在歐洲,農耕防禦者都被正在推進的蠻族所打敗而退避,但是在這條漫長邊界線的中部,伊朗擋住了草原民族的進攻。中國則證明了自己歷經三個多世紀分裂和混亂之後,吸納入侵者和重建統一帝國(公元589年)的能力。相反,羅馬帝國再也沒有從公元378~511年蠻族大入侵中恢復過來。[1]

伊朗人遭遇了更驚險的命運。經過漫長而成功抵禦草原蠻族和一系列艱苦但不重要的反對君士坦丁堡的羅馬人的戰爭後,薩珊波斯帝國在南部的阿拉伯人入侵之前就已經瓦解了。征服者是新皈依穆罕默德信仰的穆斯林,這種信仰賦予他們理論武器的效果不亞於他們的(非常普通的)騎兵、弓箭和彎刀。但是在伊朗人的文化認同被伊斯蘭世界融合之前,伊朗人抵禦草原民族和更文明開化的鄰居所取得的軍事成功,迫使或誘使西邊的羅馬人和東邊中亞綠洲上的居民,在向西方史學家習慣稱為「中世紀」演變的過程中,從他們那裡借鑒了許多東西。

因此,公元200~600年間,農耕世界北部地區受到兩股不同力量的影響:在大門口持續不斷地襲擊的草原蠻族,另一股與之抗衡的力量就是如何組織有效抵禦蠻族進攻的伊朗例子。稍微仔細地考察這些事件的過程將表明,這塊蹺蹺板是如何在農耕世界被暴露的邊界上發揮作用的。

匈奴人和西部草原

歐亞草原的遊牧民族可以比作漏洞百出的瓶子中的氣體分子。任何一個點上的壓力都會迅速傳遍整個系統。任何從傳統草場上遷徙出來的遊牧民族集團,要麼被毀滅,要麼用武力迅速奪取鄰居的草場。因此,在幾個季節裡,草場權利的任何重大變化都會從草原的一端傳播到另一端,一個民族擠壓另一個,直到最弱小或組織最不緊密的集團滅亡,或逃入草原北部和西部荒涼的森林地區,或突破南部農耕世界的防禦,並且還可能成為農業人口的主人。

我們已經看到公元前200年前夕匈奴部落聯盟的興起如何引起新一輪民族遷徙浪潮(前文,第152頁)。公元350年後不久,同樣的部落聯盟在蒙古地區再次形成。中國稱之為「柔然」。在它的鼎盛時期,這個戰爭聯盟的勢力從滿洲裡延伸到巴爾喀什湖。隨著柔然勢力向草原西部一路擴張,草原各部落和民族聞風而逃。

其中一個集團在歐洲歷史上被稱為「匈奴人」。他們於公元372年出現在南俄,很快打敗統治該地區長達一個多世紀的東哥特人。由於害怕匈奴人,東哥特人說服西哥特人一起進入羅馬邊境,尋求避難,這些浪游的武士依靠鄉村生活,與羅馬當局或爭鬥或結盟。公元410年攻陷羅馬城後,西哥特人向西遷徙到西班牙,建立了一個王國,該王國持續到公元711年。幾個依靠搶掠為生的日耳曼部落追隨西哥特人,其他日耳曼部落則臣服於強大的匈奴人。

匈奴人在匈牙利平原建立了大本營,他們從那裡向南到達巴爾幹半島,向西到意大利和高盧地區進行劫掠。但是公元453年,他們的最後一位偉大的軍事首領阿提拉病亡,匈奴部落聯盟以比其興起更快的速度解體了。互相敵對的首領之間的鬥爭,以及被征服民族的叛亂,幾乎一夜之間就毀滅了一度領土廣袤的匈奴帝國。

匈奴帝國的推翻並沒有給西歐帶來任何秩序。一些曾經臣服於匈奴的日耳曼部落向南、向西逃入羅馬帝國的領土,在北非(汪達爾)、高盧(勃艮第)和意大利(東哥特)建立了一批新王國。與此同時,日耳曼人向不列顛和萊茵蘭地區進行了不同且持久的推進。日耳曼語各部落的農民佔據了這些新的肥沃土地,此前羅馬(主要是凱爾特人)曾經稀疏地佔據這些地區。這次農業定居是持久的,漫遊的操日耳曼語的武士在這裡建立了一些國家,這些國家存在時間比較短暫,類似於中國北方和伊朗東部的蠻族政權。

東部草原各民族

匈奴人的突然出現在西歐引發的民族遷徙和政治變化,堪與幾乎同時出現在伊朗人東部的韃靼人(有時被稱為「韃靼匈奴人」或「白匈奴人」)引起的動盪相比。從這個基地出發,韃靼人劫掠了印度西北部,最終建立了一個掠奪性的帝國,像以前貴霜帝國那樣,橫跨山區。韃靼人帶給印度的混亂使笈多時代和王朝走到了終點。但是不像匈奴人在歐洲那樣,入侵者沒能在馬匹和弓箭所征服的土地上建立一個穩定的政權。公元549年,韃靼人在印度的勢力陷入了無休止的內戰。幾乎與此同時,山區北部的遊牧部落也最終滅亡了(公元554年)。

這些蠻族國家的根本弱點是相同的。他們的統治者都力圖做兩件不相容的事情。一方面,通過從新臣民那裡搾取勞役和實物,他們力圖享受文明生活的奢侈事物。另一方面,獲勝的部落首領及其隨從想保持他們好戰的傳統方式和精神。但是征服者越變得文明開化,部落與戰爭聯繫的傳統就越少。在一兩代人時間裡,安逸的生活和惡習逐漸瓦解了蠻族人的活力和作戰的效能。

農耕民族通常厭惡蠻族主人。只要有機會,他們就傾向於歡迎宣稱忠於傳統和理想的新解放者。在打退蠻族入侵浪潮方面,中國和波斯用這種方法取得了最大的成功。公元552年,中國軍隊聯合突厥人打敗了柔然聯盟,但是突厥人很快就建立了一個與柔然聯盟一樣強大的草原帝國。公元572年,新帝國統治家族內部爭奪王位的鬥爭導致突厥聯盟分裂為東西兩支,互相妒忌,並且各自都被內部爭奪所削弱。

隨著來自草原的威脅和壓力的減少,中國的一個新王朝隋朝掃平了中國北方各蠻族國家,於公元589年重新統一了中國。中國對周邊蠻族的軍事和文化優勢被迅速地恢復了。

幾乎以同樣的節奏,類似事件在伊朗東部邊境出現。公元554年,薩珊王朝的波斯君主聯合突厥人推翻了韃靼人的帝國。572年開始的東、西突厥內部鬥爭使薩珊王朝把波斯帝國的邊界再次推進到阿姆河,因此,把東部邊界與伊朗其他地區重新統一起來了。

羅馬帝國的衰落

然而,羅馬人並沒有如此取得成功。在第一次漫長而殘酷的內戰和外族入侵的危機(235~284年)中,羅馬帝國政府已經變成了赤裸裸的軍事專制主義。這樣的政權不得人心,因為官吏都以暴力或專橫的方式行事。此外,士兵的意志反覆無常。通常,通過士兵叛亂竊據最高權力的將軍可能發現,自己在毫無徵兆的情況下被廢黜,如果有什麼原因的話,那麼就是因為他不能取悅把他扶上權力寶座的士兵。「經過元老院和羅馬人民」的有名無實的官員選舉不再具有任何意義,只不過是赤裸裸的軍人篡權的形式上批准而已。

皇帝君士坦丁(306~337年在位)對羅馬政府進行了兩項重要改革。他在拜占庭建立了一座新都城,並把它命名為「君士坦丁堡」;他宣佈基督教為受到優待的國教。新都城地理位置優越,既利於貿易,又利於防禦,因為它比較容易從遙遠的黑海和愛琴海沿岸獲得物資供應。羅馬(經常被稱為拜占庭)帝國政府正是由於這個原因而持續存在到1204年。

從君士坦丁時期起,基督教也給予羅馬政府重大支持。大多數基督教主教都急切地想與皇帝合作,認為君士坦丁及其後繼者都是被上帝選擇出來統治帝國的。這是一種能夠真正為赤裸裸軍事獨裁披上合法外衣的簡單而有說服力的觀念。皇帝提奧多修(卒於395年)通過禁止所有其他宗教信仰,把王位與祭壇的聯合推向了終極結果,因此,使羅馬正式基督教化。

但是這種奉獻引起了另一個嚴重的問題,因為基督教徒對教義的理解互不相同。在一個神學理論問題變成大眾集會叫喊的時代,各種反對統治當局的不滿因素迅速地積聚起來,士兵出身的皇帝和世俗政治意識強烈的主教都覺得難以解決教義爭端。

西歐大多數日耳曼王國遇到了同樣的問題。幾乎所有日耳曼國王都接受了一種不同的、被稱為「阿里烏派」的基督教。這使他們在大多數羅馬臣民眼裡是邪惡的異端。所以皇帝查士丁尼(527~565年在位)有充足的理由期待,如果他能打敗日耳曼各個國王的軍事力量,那麼他就能夠使當地大多數人站在自己一邊。為此,他在西地中海發動了一系列戰役,希冀重建羅馬帝國的統一。他只取得了部分成功;在他死後不久,當新的入侵者進犯羅馬邊界時,他在北非、西班牙和意大利所佔領的土地都被迫放棄了。

中國和伊朗對蠻族的回應

中國、伊朗和羅馬在6世紀重建國家統一和安全方面取得了不同程度的成功,它們應對的蠻族挑戰提供了一個政治和軍事組織制度的充分標準。

中國擁有傳統的帝國組織制度優勢,它們形成於漢朝,以應對匈奴帶來的蠻族威脅。所以隋朝皇帝及其後繼者唐朝(618~907年)皇帝都能夠忠實地遵循古代帝國的先例,重建一條有效防禦突厥聯盟的邊界。外交、貢金、由漢族軍官控制戍邊的蠻族僱傭兵等方法全部派上用場。重建防禦體系之後,隋朝組建了高效但殘酷無情的官僚制度,它的最大功績是開通了連接長江與黃河的大運河。這條運河很快就變成了中華帝國經濟的大動脈。富庶的南方產品能夠通過運河輸往北方的帝國都城,都城的官員和士兵一直消費由此不斷增加的物資供應。稱之為「大運河」可謂名副其實,在它貫通後帝國的首都能緊密地控制長江流域,更大規模地調集物資。所以,經重組的中華帝國比漢朝更加強大,能夠為戰爭或和平事業徵調更多的人力、物力。所以在重新統一的中國有組織的帝國力量面前,蠻族入侵很快便變得不再可怕了。

伊朗人面臨一個更複雜的問題。與中國不同,它沒有可以輕易獲得的新資源用於加強帝國的中央權力。當然,重裝騎兵技術是非常熟悉的。但困難在於建立一套社會制度,在邊境附近地區維持足夠數量的全副武裝和訓練有素的騎兵,有效而持久地抵禦草原民族的侵襲。帕提亞君主曾經允許(也許鼓勵)地主軍事階級的發展,這些地主能夠變成重裝騎兵,隨時準備應付敵情,保衛自己的土地不遭破壞。但是帕提亞君主通常不能對伊朗貴族行使任何有效的中央權力。帕提亞政府似乎偏袒為他們提供物資和現金的城鎮。但是伊朗和美索不達米亞的城市沒有為國王提供足夠的現金,以便國王能夠供養一支強大的常備重裝騎兵,威懾他的強大臣民。因此,抵禦草原侵襲的有效邊防的代價是經常發生地方叛亂和不服從指揮,這削弱了帕提亞中央政權的權威。

薩珊帝國

226年,上述這種叛亂者之一阿爾達希爾完全取代了帕提亞政權。阿爾達希爾所屬的薩珊家族從此佔據波斯和美索不達米亞的王位,直到651年。薩珊國王的權力在這幾個世紀裡多次出現重大危機,而且並非所有的國王都實行相同的政策。但是阿爾達希爾(226~240年在位)奠定的原則從未被長期放棄。因為這位薩珊國家創立者的權力主要依賴伊朗貴族。他培養波斯帝國的傳統意識,特別是支持經過改革的瑣羅亞斯德教,並得到後者的支持。訴諸波斯帝國的偉大歷史和瑣羅亞斯德教,顯然具有說服大多數鄉村貴族支持薩珊君主的作用,至少在危機時刻。中央權力因而保持了活力,是羅馬帝國的一個強大對手。

瑣羅亞斯德教的教義依賴祭司和貴族家族,包括阿爾達希爾本人的家族,長期珍惜地方傳統。但是不同聖地之間存在著令人尷尬的教義差異。於是薩珊國王下令建立瑣羅亞斯德教的標準教義《阿維斯塔》(Avesta)。他們還下令瑣羅亞斯德的遺產必須通過借鑒希臘、印度作家來加以豐富。雖然經過改革後的教義書是連貫而完整的,但是這種信仰從未在薩珊王國的城市中扎根。然而,貴族似乎足夠快樂,因為叛亂、篡位和暗殺國王——這是當時羅馬的秩序——在波斯仍然很罕見。換句話說,在薩珊波斯,王位和祭壇締結了聯盟,這幾乎早於君士坦丁在羅馬境內締結類似聯盟一個世紀。

薩珊經驗的真正重要性不在於教義上的細節,穆斯林征服終結了波斯文化的獨立後不久,這種細節就消失了。相反,它的重要性在於以下事實:正是官方宗教宣揚的超自然約束力和組織良好的祭司制度,有效地調和了軍事地主與中央政權之間的利益。因此,許多強大的重裝騎兵戰鬥人員能夠保衛土地不受侵犯,與此同時又不會因為不斷內戰而使文明社會遭到分裂的威脅。在發明新的組織制度形式方面,文明世界的其他地區都沒有如此成功。因此,薩珊波斯的例子對拜占庭影響很大,並通過拜占庭而對西歐產生了影響。

薩珊王朝的宗教

但是,國王、貴族和瑣羅亞斯德教祭司之間的聯盟並非沒有代價。作為帕提亞國王力量源泉的美索不達米亞的城市,或多或少被排除在薩珊王朝事務之外。也許正因如此,薩珊時代是美索不達米亞地區的宗教活躍時期。其中最偉大的人物是先知摩尼(約215~273年)。薩珊王朝創立者之子和繼位人、國王沙普爾一世(240~271年在位)似乎已經優待摩尼,也許是為了平衡他父王時期青睞鄉村瑣羅亞斯德教、打擊主要吸引城市居民的摩尼的新啟示的緣故。

摩尼是一個最自覺的先知。他開始清除現有宗教隨著時間而在神聖啟示中滋生出來的腐敗,他認為各地的神聖啟示都相同,即使由不同的人所傳達,如耶穌、佛陀和瑣羅亞斯德。為了防止同樣的腐敗滋生在自己的啟示中,摩尼親自編寫教義,而且特別強調,嚴禁馬虎大意地抄寫他的富有鼓動性的經典。因此,摩尼教的經典一直罕見,現代學者無法從僅存的殘篇和教義解釋(常常由宗教反對者所記載)中重構摩尼的經典。摩尼謹防錯訛的做法產生了事與願違的後果。他過分謹慎地建立的教堂和組織的傳教事業也具有同樣的效果。由於預見並禁止各種錯誤和粗俗化,摩尼實際上把他的教義限制在一群經過特殊訓練和嚴守紀律的精英之中。

雖然存在這些局限性,但是在他生前,摩尼在美索不達米亞、東部和西部的城市得到廣泛承認。但是在國內,瑣羅亞斯德教祭司們不會友好地對待一個指責他們玷污了瑣羅亞斯德創立並流傳下來的真理的先知。所以,當沙普爾一世去世(271年)時,摩尼被暴露在憤怒的正統的瑣羅亞斯德教徒面前。結果他在牢獄中度過了晚年,他的信徒遭到殘酷迫害。這並不能阻止摩尼教保存下來,但是的確使摩尼教徒變成了薩珊政權的敵人。

300年後,一個叫作馬茲達克的先知在波斯傳播一種更革命性的信仰。對馬茲達克的教義來說,強調平等互助似乎是根本的,雖然從他的敵人令人震驚的詆毀(他們指責馬茲達克提倡共產共妻)中難以恢復其細節。馬茲達克一度得到國王的寬容,但是隨著庫魯斯一世(531~579年在位)登上王位,他開始實行殘酷鎮壓一切教派的政策。

正如所發生的事件一樣,伊朗—美索不達米亞的所有宗教運動都沒有導致世界性宗教的形成。相反,伊斯蘭教入侵伊朗並給薩珊波斯世界帶來了一種既適合城市需要又能夠威懾鄉村的宗教。正因如此,對薩珊王朝的宗教和文化概況瞭解得不多。但是,如果人們記得雖然摩尼教發端比較晚,但它是羅馬帝國時期基督教不得不面對的最強大的競爭對手,並且認識到中亞綠洲甚至遠至中國邊境都變成了薩珊文化的偏遠據點,那麼薩珊文明的力量和影響就能被更好地理解。

藝術也提供了薩珊的偉大成就的某些證明。拜占庭建築的某些特點似乎起源於薩珊波斯。但遺憾的是,今天殘存的土灰色磚柱不能告訴我們薩珊王宮的真實模樣。它們的外表可能不會給人留下什麼特別深刻的印象,但是圓拱頂的內部應該是非常豪華的,因為光滑的磚塊曾經使內部牆面熠熠生輝。

拜占庭帝國

羅馬人從波斯模式中還借鑒了其他東西。例如,王權的象徵(王冠和權杖)和宮廷禮儀是由皇帝戴克裡先(284~305年在位)從波斯借鑒而來,他期望自己的衣著能製造神秘氣氛,以便防止各種毀滅了他的許多前輩的悲慘暗殺。最為重要的是,君士坦丁之後,羅馬人也以重裝騎兵作為帝國陸軍的主力。沒有其他任何軍事力量能夠既抵禦波斯的進攻又抵禦蠻族的侵襲。

然而,羅馬人不願意使他們的社會結構適應薩珊的「封建」形式。許多世紀逐漸發展出來的立法原則和實踐的完備體系,防止了以城市為中心的社會和政治秩序的任何實際改變。因此,查士丁尼(527~565年在位)對羅馬法的編纂不僅是為了行政管理方便,它也重申了獨特的、從根本上說是城市的古代羅馬的連續性。

為了解決迫在眉睫的軍事防禦問題,拜占庭皇帝試圖保持一支常備軍,對皇帝忠心耿耿,隨時準備開赴受到威脅的邊境或發生叛亂的行省,執行帝國意志。但是單靠稅收不足以維持一支武器裝備昂貴的重裝騎兵。例如,當查士丁尼企圖征服早已失去的西地中海各行省時,他只得允許部將貝利薩留私人徵調5000名重裝騎兵,期望以擄獲物和戰利品支付他們的軍餉。因此,貝利薩留在意大利漫長的戰爭(535~549年)就變成了長期殘酷無情的搶掠活動,比此前任何蠻族入侵給當地居民造成的損失更大。

當國家軍隊主力拱衛帝國都城時,邊境地區就必然危險地暴露在外敵面前。例如,來自多瑙河以東的小股劫掠者就多次襲擾,但都未遭到什麼懲罰,因為帝國衛隊不能離開君士坦丁堡,追擊每支劫掠者。所以,巴爾幹半島腹地處於小股劫掠者的擺佈之下。只有少數沿海城市由於城牆堅固仍然是安全的。拜占庭帝國遠不如充滿活力的薩珊王朝地方防禦制度那樣保護著與羅馬接壤的邊境。

在一定程度上,邊境遭蠻族劫掠和滲透是帝國城市人口為了繼續支配社會而付出的代價。擁有武裝的鄉村貴族階級將挑戰他們的支配地位,正如隨著薩珊帝國建立而在伊朗和美索不達米亞所發生的事件那樣。如果需要的話,皇帝和君士坦丁堡的人民將選擇放棄邊遠而貧瘠的帝國內陸地區,利用少量機動常備軍保衛國家的根本,這支軍隊以波斯方式裝備起來,但是依靠稅收和搶劫而不是分封的土地來維持。

異端和東正教

在羅馬帝國後期和拜占庭早期社會中,基督教城市的、在一定程度上民主的特點表現並堅持下來了,正如薩珊波斯貴族的瑣羅亞斯德教強化了軍事上更成功的伊朗政權的鄉村優勢一樣。因此,在拒絕完全照搬薩珊軍事模式方面,拜占庭表明了海洋帝國與純大陸帝國之間的社會—政治差異。基督教的發展、教會組織和教義的更加明確化也加強了這兩個敵對帝國之間的差異。

即使在君士坦丁宣佈基督教為合法宗教之前,亞歷山大裡亞的教士就已經試圖把基督教教義編寫成統一而連貫的形式。奧列金是偉大的先驅(約卒於254年),當他力求說出最真實的情況時,他不可避免地依賴希臘哲學的詞彙。從此,關於基督教教義的爭論均以哲學的甚至極其抽像的希臘語來表述。官方迫害的壓力一解除(312年),基督徒之間立即爆發了一系列教義爭端。北非的多納特派和埃及的阿里烏派引起了君士坦丁本人的注意;當抗議不能帶來敵對神學家之間的和解時,皇帝於325年在尼西亞召集了第一次基督教全體主教會議。阿里烏派關於「三位一體」中「聖父」與「聖子」關係的教義在會上遭到譴責,一個簡短的信條被宣佈為正統教義。但是這還不足以說服阿里烏派基督徒。後來召集處理其他異端教派的主教會議只在確立更精確教義、將那些仍然思考有爭議的教義觀點的人驅逐出教會方面取得了成功。

基督教徒內部重大而持久的教義分裂與根深蒂固的民族和文化界線是一致的。埃及的科普特教會和西亞的敘利亞教會在世俗和民族以及神學問題方面都對君士坦丁堡的規則表示不滿。不滿情緒非常普遍,以致當穆斯林阿拉伯人入侵埃及和敘利亞時,他們常常被受壓迫的異端當作擺脫枷鎖的解放者而受到歡迎。

希臘與拉丁語基督徒的關係更為複雜。羅馬是教皇即羅馬主教的駐紮地。傳統認為羅馬的教會是由使徒彼得建立的。教皇因此自認為是聖彼得的繼承人,要求取得整個基督教會的最高地位,其根據是耶穌曾經特別指定彼得為第一使徒。基督教世界的其他重要主教區都反對教皇的這個要求,寧願依靠全體主教會議來解決共同關心的問題。當查爾西頓公會議(451年)接受教皇「大利奧」的三位一體教義(因此,譴責埃及和敘利亞流行的「多神」觀)時,有關教會管理機構的兩種理論之間的直接衝突被推遲了,當然不是被消除了。

圍繞教義和教會紀律的爭論偶然產生了大量辯論和註釋著作,加上對《聖經》的許多註解,少數甚至變成思辨性的神學。這種作品大多數用希臘文寫成,它們對正統和互相對立的異端作了明確的界定。在拉丁語世界,教父的作用與此不同,因為他們更注重使拉丁語讀者能夠獲得基督教的真理和基本文獻,而更少關注駁斥異端。例如,聖傑羅姆(卒於420年)把《聖經》全文翻譯成拉丁語——所謂粗俗拉丁文本,成為後世拉丁語基督徒的標準版本。與他同時代的、希波城的聖奧古斯丁(約卒於430年)創作了一系列布道書、《聖經》註釋和護教著作。他最偉大的著作《上帝之城》勾勒了基督教的整體歷史,從世界的創造到末日審判,至今仍然是西方世界觀的基本組成部分。他的《懺悔錄》是他皈依基督教的生動自傳,末尾還對時間和空間的性質進行了富有哲理的探討。總而言之,奧古斯丁的著作為後來的拉丁基督徒的信仰提供了複雜的哲學闡述,為它塗上了獨特的柏拉圖哲學的色彩。

隨著日耳曼人入侵和接踵而至的動盪(378~511年),拉丁西方的城市中心被破壞了,修道院變成最活躍的基督教虔誠信仰、教育和文化中心。最早的基督教修士走進埃及和敘利亞的沙漠,他們曾經在那裡以各自的方式追求成聖。教會管理者很快就覺得需要管理和控制一些修士的極端修道行為。在教會的希臘語地區,聖巴塞爾(約卒於379年)制定的修道行為規則被後世廣泛採用。當納西亞的聖本尼迪克(約529年)根據在卡西諾山修道院擔任院長的親身經歷而制定的《規則》管理修道士生活時,拉丁修道院制度最後定型。巴塞爾和本尼迪克的規則都把祈禱和禮拜當作修道的核心。體力勞動、閱讀和其他活動都服從於——至少在原則上——對上帝的崇拜這個主旨。在一個充滿暴力和野蠻的時代,虔誠地侍奉上帝的修士團體是暴風雨中寧靜的孤島。特別是在拉丁西方,修道院變成了經常被稱為「黑暗時代」裡保存了最低限度的知識文化的重要機構。

隨著羅馬帝國西部政府,即帝國的拉丁語各行省的衰落,教會必然採取獨立的態度面對世俗政權,世俗政權更像赤裸裸的、毀滅性的掠奪者。496年法蘭克國王克洛維皈依正統基督教,把最強大的日耳曼王國正式置於教皇的基督教範圍之內;但克洛維及其後繼者的行為只是輕微地受到了基督教的教義影響。查士丁尼的漫長征服戰爭給意大利造成了貧窮和政治混亂,削弱了教皇的權威,使他無法在羅馬城之外行使任何權力。相反,在君士坦丁堡牧首領導下的東正教會仍然與帝國政權緊密地聯繫在一起。在許多情況下,希臘語教會像政府的一個部門那樣運行,但是在其他情況下,牧首勇敢地宣佈帝國的法令為異端。

一個內部分裂為希臘語、拉丁語、敘利亞語和科普特語教會的基督教共同體在抵禦伊斯蘭教的進攻方面,顯然處於不利地位,特別是由於來自南面的阿拉伯征服正好與來自北面再次發生的進攻遙相呼應,北面草原遊牧民族再次全體遷徙,穿越基督教世界防禦薄弱的邊界,引起了局勢動盪。

伊斯蘭教擴張引起的世界均衡變化將是下一章的主題。

[1]但是這種夢想一直持續著。例如,在西歐,最後一位「羅馬」皇帝於1806年宣佈退位,而採用了更準確的頭銜「奧地利皇帝」。在巴爾幹半島,講希臘語的羅馬皇帝從君士坦丁的「新羅馬」連續統治到1204年。公元565年後,這些羅馬皇帝一般被稱為「拜占庭的」,但是他們都自稱「羅馬人的」,最後一位擁有這個稱號的皇帝到1453年土耳其人征服君士坦丁堡為止。