現代的不寬容,像古代的高盧人(1)一樣,可以分為三種:由懶惰造成的不寬容,由無知造成的不寬容和由自私造成的不寬容。

最普遍的也許是第一種情況,在每個國家、每個社會階層都能夠見到,尤其是在那些小村莊和古老的鎮子最為常見,而且它並不局限於人類。

我家的老馬「督德」在科裡鎮溫暖的馬棚裡度過了25年安穩的生活,無論如何也不願到西港同樣暖和的倉房去,就是因為它一直住在科裡鎮,對那裡的一草一木已經非常熟悉,知道在它每天漫步的時候,不會有什麼陌生的新玩意兒冒出來嚇著它。

我們的科學家們迄今為止已經花費了大量的時間,研究早已不復存在的玻利尼西亞群島方言,而可憐的貓、狗、馬、驢的語言卻被忽略了。但是,假如我們能聽懂「督德」對它過去的科裡鎮鄰居說的話,就可以領教到馬的不寬容了。因為「督德」歲數已經不小了,在很多方面都有了固定的「習慣」。它的那套馬的習慣是很多年前養成的,因此所有科裡鎮的風俗習慣在它看來都是天經地義的,而西港的風俗習慣,到死的那天它都會看成是錯誤的。

正是這種特定的不寬容,使得父母們對他們子女的「傻氣」表現大搖其頭,使得人們荒唐地癡迷「過去的好日子」的神話,使得文明人和野蠻人都穿上了讓人不舒服的衣服,使得世界充斥著多餘的廢話,而總是把那些有著新思想的人當成人類的敵人。

不過,在其他方面,這種不寬容的危害還不算大。

我們遲早都要因為這種不寬容吃苦頭。過去,這種不寬容曾經使數以百萬計的人離開了家園;而今它又使得大片無人區成了永久居住地,否則這些地方現在還是荒無人煙。

無知的人僅僅由於自己的無知便可以成為害群之馬。

但是如果他還要為自己的智力缺陷杜撰借口,那就更加的可怕了。這時他會在自己的心中樹立起一座唯我獨尊的花崗岩堡壘,自己高踞於這座堡壘之上,公然向他的敵人(也就是所有不肯接受他的偏見的人)挑釁,要他們說明為什麼他們應該生活在世上的理由。

遭受這種苦惱的人,都是些既苛刻又卑鄙的人。因為他們總是生活在恐懼之中,很容易變得殘忍暴戾,樂於折磨那些他們憎恨的人。就是在這群人中,「上帝的選民」這個奇怪的念頭最先出現了。而且,被這種思想迷惑的人,總喜歡想像自己和看不見的神靈存在某種聯繫,以此來為自己打氣壯膽,也是為了給自己的不寬容(專制)增添一點兒精神上的慰藉。

比如說,這些人從來不會說:「我們要絞死丹尼爾·笛福,因為我們覺得他威脅到了我們的快樂,我們對他非常的痛恨,就是要把他吊死!」不,不會的!他們聚在一起隆重地舉行秘密會議,一連幾個小時、幾天、幾個星期地研究如何處置這個丹尼爾·笛福。在宣讀最終的判決之後,也許只是干了點偷偷摸摸行為的可憐的丹尼爾,就儼然成了一個最可怕的人物,竟膽敢冒犯上天的意志(這些意志只傳給了上帝的選民,也只有他們才能夠理解),因此將對他行刑是一件神聖的職責。敢於給這種「撒旦的同夥」定罪的法官們,則立下了巨大的功勞。

心地善良的百姓很容易被這種致命的幻覺迷惑,變得像那些殘暴野蠻、嗜血成性的人一樣,這在歷史學和心理學上都屢見不鮮了。

我們完全可以肯定,那一群群興高采烈地圍觀殉難者慘狀的人們並不是罪犯,他們是些正派虔誠的百姓,而且覺得自己做的是一件會討得上帝的高興與誇獎的事情。

倘若有人跟他們提起寬容,他們會覺得那等於承認道德上的弱點,因而會對這種觀念加以反駁。也許他們不寬容,可是在這種情況下,他們反倒會得意洋洋地以此為驕傲。你看,在潮濕寒冷的清晨,丹尼爾·笛福穿著藏紅花色的襯衫,一條點綴著小魔鬼圖案的燈籠褲,向前走著。他走得很慢,但是很堅定,一步一步地走向立在市場中的絞刑架。而那些圍觀的群眾一等這場面結束,便會回到自己舒適的家中,吃起豆子燻肉的豐盛飯餐。

這本身難道還不足以證明,他們的思想行為都是正確無誤的嗎?

不然的話,他們為什麼會是看客,而不是被人看著死去的受難者呢?

我承認這樣的看法是蒼白無力的,卻是一個非常普遍的觀點。當人們都由衷地覺得自己的觀點就是上帝的意志,若說自己會犯錯誤,這的確讓人感到不可思議。

還有第三種,由自私引起的不寬容。它本本質上是一種嫉妒,而且就像麻疹一樣司空見慣。

當年耶穌來到耶路撒冷,告訴人們說,要得到萬能的上帝的青睞,單純依靠宰殺牛羊是辦不到的。於是神廟中那些靠祭祀儀式為生的人就高聲指斥他,把他描繪成一個危險的革命分子。耶穌就這樣被處死了,再也不會對他們的收入來源造成什麼危害。

幾年之後,聖徒保羅來到以弗所。他所宣講的新教義對當地珠寶商人的生意繁榮有所威脅,因為這些珠寶商靠販賣當地女神戴安娜的小塑像發了大財,於是金匠行會差點兒把這個不速之客用私刑弄死。

有些人靠某種已有的宗教崇拜謀生,而有些人的思想卻能夠把群眾從原有的神廟吸引到另一個神廟,自古以來這兩種人之間就存在著公開的爭鬥。

在討論中世紀的不寬容時,我們必須永遠記住,這是一個十分複雜的問題。我們談到那些宗教迫害案例時,只有在極為個別的情況下,才會遇到三種不寬容形式中的一種形式。通常情況下,在引起我們關注的迫害案情中,這三種形式的不寬容常常是並存的。

一個組織掌握著巨大的財富,管理著成千上萬平方千米的土地,並佔有成千上萬的農奴,自然會把所有的怒火都發洩在那些試圖重建樸實無華的「地上天國」的一群農夫身上。

在這種情況下,消滅異端就成了一種經濟上的需要,這屬於第三種——源自自私自利的不寬容。

但是還有一群人也受到官方的大力壓制,他們是些科學家,這個時候該問題就變得不知道要複雜多少倍了。

要理解教會當局對待試圖揭示自然秘密的人所持的乖戾態度,我們應該回溯幾個世紀,看一看公元6世紀以前的幾百年中,歐洲實際發生了哪些事情。

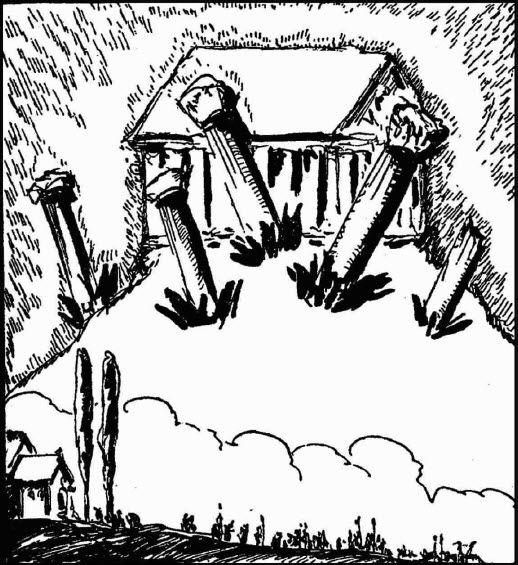

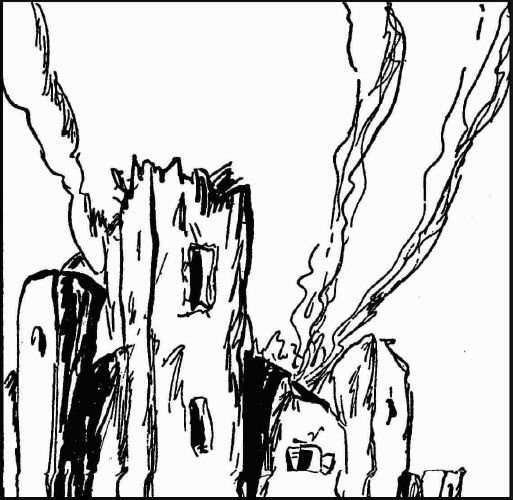

野蠻人的入侵如洪水般無情地橫掃了歐洲大陸,污濁的洪流中只剩下零星幾座羅馬共和國的殘垣斷壁,原先這些城牆內的社會早已不復存在。他們的書籍都已被波浪捲走,他們的藝術被深深埋在新的無知的泥潭之下,他們的收藏品、博物館、實驗室和圖書館,他們慢慢積累起來的科學素材,全部被那些來自亞洲腹地的粗俗的野蠻人用做燃料,投進了篝火。

我們現在還保存著10世紀的幾個圖書館的書目。那時,西方(君士坦丁堡除外,那時它對於歐洲中部就像今天的墨爾本一樣遙遠)人已經幾乎沒有什麼希臘書籍。這聽起來似乎不可思議,但是它們確實已經徹底消失了。當時的學者如果想瞭解亞里士多德或柏拉圖的思想,只能去讀他們著作中某些章節的譯本(翻譯質量很差);打算學習古人的語言,也沒有人能夠教授他們,除非能找到幾個由於拜占庭神學之爭到法國或意大利避禍的希臘僧侶。

拉丁文的書籍倒是不少,但大多數是寫於4世紀至5世紀的。保留下來的為數不多的經典著作手稿,經過反覆的漫不經心的傳抄,它的內容已經不能讓人看懂。除非有人一輩子研究那些古文書。

至於科學書籍,除了一些最簡單的歐幾里得習題,圖書館裡再也找不到別的東西;更令人痛心的是,再也沒有人需要這些書了。

因為當時的統治者對科學懷著敵意,對任何數學、生物學和動物學方面的獨立研究都不支持,更不用說什麼醫學、天文學了。科學已經淪落到無人理睬的地步,再也沒有什麼實用價值了。

用現代的眼光理解當年的那種狀況,是十分困難的。

儘管各自的出發點不同,我們20世紀的人都深深地相信進步,儘管並不清楚能不能把這個世界變得完美,但是我們都把這當做一種最神聖的職責去努力。

是的,對這種不可阻擋的進步的信仰,有時似乎成了一種國教。

但是,中世紀的人們都沒有也不可能同意這樣的理念。

希臘人曾夢想世界充滿美麗和樂趣,但是這夢想只持續了非常短暫的一段時間!席捲這個不幸國家的政治風暴無情地粉碎了這樣的美夢,大多數希臘作家從此成了悲觀主義者,他們觀察著往昔是幸福家園的廢墟,對所有世俗的努力徹底地絕望了。

而羅馬的作者們則從近千年的歷史中得出結論,認為人類發展過程中有一股向上的趨勢,他們的哲學家(尤以伊壁鳩魯學派最為著名)則為了更加幸福美好的未來,興致勃勃地擔當了教育年輕一代的責任。

後來出現了基督教。

人們感興趣的中心從這個世界移向了另一個世界,一夜之間人們又回到了黑暗的深淵,只有在絕望中逆來順受了。

那時人是有罪的,人的天性和喜好都是罪惡的。人在罪惡中孕育,又在罪惡中誕生,他在罪惡中成長,又在對罪惡的懺悔中死去。

但是這種絕望和那一種存在著差別。

希臘人覺得他們比別人更有知識、更有教養(也許確實如此),他們還很憐惜那些不幸的野蠻人,卻從來沒有把自己看成是宙斯的選民,並因此覺得自己比所有其他民族都優越。

舊世界重新到來

然而,基督教卻沒有超出自己的前身猶太教的境界。當基督教徒把《舊約》作為自己信仰的《聖經》的一部分時,他們就繼承了那條不可思議的猶太教教義,認為他們的族人與其他民族「不同」,人們只有公開宣稱信仰某些官方確認的教義,才有希望得到拯救,否則只能被貶入地獄。

對於那些缺乏謙恭精神,相信自己是芸芸眾生中得天獨厚之輩的人來說,這樣的觀點自然有巨大的直接利益。在很多危急時刻,它使得基督徒形成一個緊密聯結、自成一家的小團體,超然地漂流在異教的汪洋大海之中。

對於特圖裡安和聖奧古斯丁,或者其他忙著把基督教教義寫成文字典籍的早期作家來說,天涯海角發生了什麼事情,完全不是自己關心的問題。他們最終的希望就是到達一處安全的海岸,並在那裡建立起他們的上帝之城。至於其他地方的人們有什麼憧憬和希望,則與他們毫無關係。

於是,他們為自己建立了一套全新的概念,描述人類的本源以及時間和空間的起點與終點。埃及人、巴比倫人、希臘人和羅馬人發現的那些奧秘,絲毫無法引起他們的興趣。他們深信,從基督誕生的那一刻起,一切過去有價值的東西都被摧毀了。

比如說,關於地球的問題。

古代的科學家認為,地球是數十億個星球中的一個。

基督徒公然反對這種觀點。對他們來說,自己居住的這個小小圓球就是宇宙的中心。創造它,就是為了給某一群人提供一個臨時的家園。這件事的來龍去脈十分簡單,《創世記》的開篇中寫得清清楚楚。

要確定這些被上帝偏愛的人們來到地球已經有多久,這個問題就有點複雜了。各方面都有十分古老的證據,有湮沒在地下的城市,有滅絕的巨獸,還有成為化石的植物。不過不要緊,這些都可以推翻,可以視而不見,可以矢口否認或者硬說它不存在。做完這些之後,要給時間的起點定下一個日期,就會變成一件非常簡單易行的事情了。

這是一個靜止不變的世界,從某年某月某日某時起,到某年某月某日某時止,而且它的存在僅僅是為了一個宗教派別的需要。在這樣一個世界裡,數學家、生物學家和化學家們的刨根問底的好奇心是沒有棲身之所的,因為他們一心關注那些通用的普遍規律,還總是在時間和空間的領域擺弄一些「永恆」「無限」之類的概念。

不錯,那些科學家中有很多人爭辯說,在內心深處他們是虔誠的基督信徒,但是真正的基督徒心裡更清楚:一個人如果真心誠意地熱愛並且獻身於基督教,決不會知道那麼多,或者擁有那麼多的書籍。

一本書就足夠了。

這本書就是《聖經》,它裡面的每一個字,每一個逗點,每一個冒號和感歎號,都是在神的啟示下記錄下來的。

如果有人告訴伯裡克利時代的希臘人,有這樣一本聖書,裡面有一些晦澀難懂的民族史,有一些難辨真偽的愛情詩,有半瘋的先知們含混不清的幻覺,還有連篇累牘的惡言惡語,痛罵那些得罪了某位亞洲部落神的人,希臘人也許會覺得有些好笑。

無法辯駁的證據

但是3世紀的野蠻人膜拜這部「文字」幾乎到了五體投地的程度,對他們而言,這是文明中最奧秘的東西。就在這時,教會連續召開的幾次公開會議把這本書推薦給他們,說這是一本無懈可擊的完美經典之作。於是他們甘心情願地接受了這本非同尋常的文獻,把它作為人類已經掌握和可能掌握的知識的總匯,而且加入了痛罵與迫害的行列,誰超出摩西和以賽亞劃定的界限,做出否認天國的事情,誰就會成為他們的痛罵與迫害的對象。

自古以來,甘願為原則而死的人畢竟有限。

但是有些人對知識的渴求確是遏制不住的,一定要找機會發洩他們集聚日久的精力。結果,在求知與壓制的矛盾衝突之下,長出了一株發育不全的知識幼苗,這就是人們所說的「經院學派」。

這要追溯到8世紀中期,當時法蘭西國王矮子丕平的王妃貝爾莎生了一個兒子。這個小男孩比那個好國王路易更有理由被稱作法蘭西民族的聖主恩人。因為這個路易王花掉了老百姓80萬土耳其的金幣作為其獲釋的贖金,事後為獎勵臣民的忠誠,路易王特恩准他的臣民們建立自己的宗教法庭。

這位王子在接受洗禮時被取名為卡羅拉斯,在很多古代法律文書的落款處都能看到這個名字。他的簽名有點笨拙,因為這個查理從來就不擅長拼寫。他孩童時代曾學習法蘭克語和拉丁語,但是當他再次拿起筆的時候,由於長時期與俄羅斯人、摩爾人作戰,他的手已患了風濕病,手指動作不靈,最後不得不放棄了寫字,雇了幾個當時最出色的書記員充當他的秘書,替他從事書寫工作。

他雖然是個久經沙場的老兵,50年中只穿過兩次「城市服裝」(羅馬貴族的長袍),卻真心實意地重視學習,把王宮變成了私立大學,以便他自己以及官員的子女可以學知識。

閒暇時,這位皇帝總喜歡在眾多名流的簇擁下到那裡去。他非常推崇學術上的民主,以至放棄了一切禮儀,並像平易近人的大衛兄弟那樣,積極地參與討論活動,允許地位最低的教授和他當面爭辯。

但是如果我們看一看這群人感興趣的題目,看一看這些氣氛融洽的對話所談論的話題,自然會想起鄉間辯論小組所列出的討論題目。

至少可以說,他們非常天真。公元800年人們認為正確的東西,到公元1400年仍然會抱同樣的看法。這不能怪中世紀的學者,他們的大腦無疑和20世紀的科學家們同樣出色。假如給現代的化學家和醫生以「充分的研究自由」,只是他們的所作所為不能超出公元1768年出版的《大英百科全書》中所收入的化學和醫學知識,他們能做什麼?——在公元1768年,人們還根本不知道化學是什麼東西,外科則跟屠宰差不多。這就是中世紀的學者們所面對的處境。

一貫正確的新事物

其結果是,中世紀的科學家們有充足的腦力,但是實驗的領域卻極其有限。這就像把羅爾斯·羅伊斯發動機裝在低檔車的底盤上,只要一踩油門就會出不知多少事故。等到他能夠安全操作,按照交通規則駕駛這個奇怪玩意兒的時候,已經有點滑稽可笑,費上半天力氣也到不了目的地。

當然,那些佼佼者們對於不得不遵守的限速規定是無法忍受的。

他們想盡各種辦法試圖逃離教廷密探的監視;他們寫下大部頭的作品,竭力驗證與他們認定是正確的東西相反的道理,以便暗示他們內心深處最重要的看法。

他們採用了各種掩人耳目的手段把自己包藏起來:他們穿著奇裝異服,在屋頂掛滿鱷魚,向人展示各種各樣裝滿怪物的瓶子,把有奇怪氣味的藥草扔進火爐,為的是把別人嚇得遠遠的,同時讓人覺得他們是些不危害他人的瘋子,這樣他們就可以隨心所欲地說話,而不必為自己的思想負太多責任。漸漸地他們形成了一套徹底的科學偽裝,即使在今天我們也很難弄清他們的真實想法。

幾個世紀之後,新教徒對科學和文學表現出的不寬容,與中世紀教會的所作所為非常類似,雖然事實如此,但已經離開本章的主題,這裡就不多說了。

偉大的宗教改革家可以大聲地譴責、詛咒,雖然心裡痛快,卻很少能把口頭威脅變成反抗壓制的積極行動。

羅馬教廷則不然,它不僅擁有鎮壓敵人的力量,而且一遇到機會,從來不吝惜動用這種力量。

對於那些喜歡抽像地思考寬容與專制的理論價值的人而言,也許會覺得上述差別無關緊要。

但是對於那些不得不作出選擇是當眾宣佈放棄信仰,還是當眾接受鞭刑的倒霉蟲來說,這卻是一個實實在在的問題。

倘若他們有時缺乏堅持己見的勇氣,寧可把時間浪費在《啟示錄》中提到的動物名稱構成的填字遊戲上,我們也不必對他們過於苛責。

我可以肯定地說,倒退600年,我是不會寫現在這本書的。

————————————————————