上海原本也是有城牆的。

上海的城牆建於明嘉靖三十二年(1553),只不過是圓的,原因據說是經費不足。但這個最省錢的城牆,還是在1843年開埠以後,在官紳士商的一致呼籲下被拆掉了。理由,則是它妨礙了車馬行旅、金融商情。

原來的牆址上,便有了一條圓圓的馬路。

沒有了牆的上海真的變成了灘,四通八達,平坦開闊,一點神秘感、隱蔽感和安全感都沒有。

然而怎麼樣呢?

湧進上海的人逐年遞增,甚至猛增、劇增、爆滿。近一點的,有蘇州人、寧波人;遠一點的,有廣東人、香港人;再遠一點,還有歐美人、印度人、猶太人和阿拉伯人。

總而言之,有錢的、沒錢的、城裡的、鄉下的,都往上海跑。鬼佬與赤佬並駕,阿三與癟三齊驅,官人與商人爭奇,妓女與淑女鬥艷。開放的上海灘,華洋雜處,賢愚俱存,貧富共生,有如大唐帝國的長安。

但,上海並不是帝都,也沒有城牆。這麼多的人趨之若鶩,又究竟是為了什麼?

為了自由。

自由是城市的特質。

的確,城市比農村安全,也比農村自由。如果是商業城市,就更自由。比如16世紀尼德蘭南方中心城市安特衛普城內,交易所門前懸掛的標牌便是「供所有國家和民族的商人使用」;中世紀歐洲某些自治城市則規定,逃亡的農奴如果在城裡住夠了一年零一天,他便成為自由人。由此,還產生了一句民諺——「城市的空氣使人自由」。[4]

當年的上海就是這樣。熱血沸騰的革命黨,精於算計的生意人,個性張揚的藝術家,無家可歸的流浪漢,都能在這裡出出進進。二戰期間,上海甚至敞開大門接納了大量被納粹追殺迫害的猶太人,把自由的旗幟高高舉起。

沒有城牆的上海,反倒是安全的。

是的,此時無牆勝有牆。

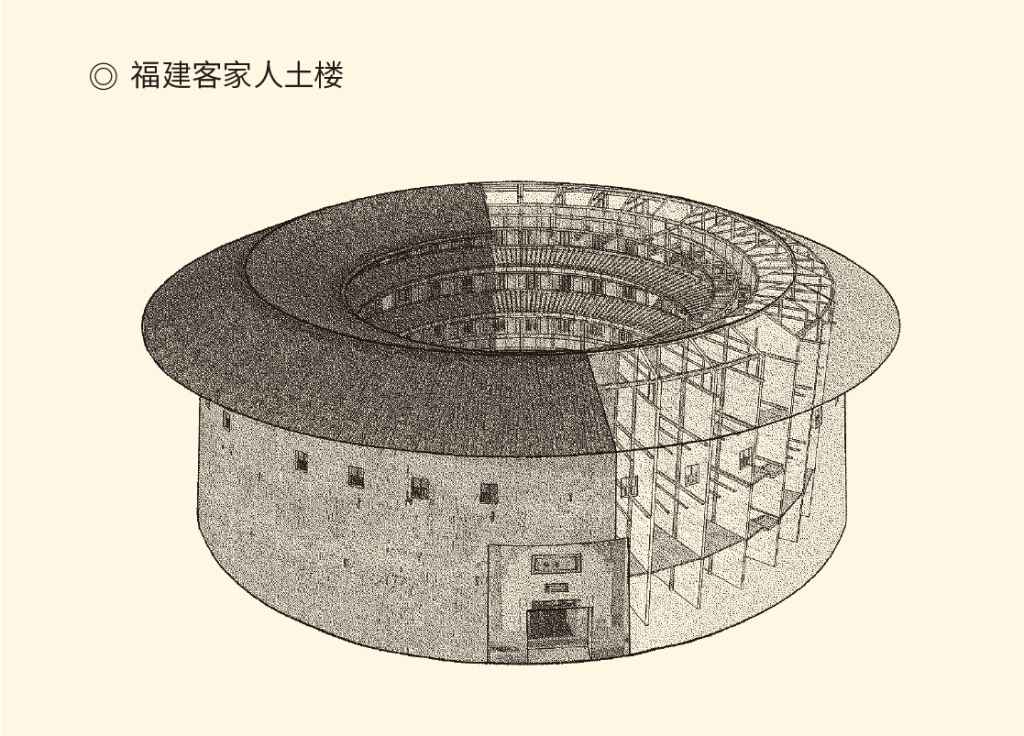

其實,如果僅僅只有安全的需要,城市和國家都並非必需。氏族和部落的土圍子就已經很好。然而,哪怕它好得就像福建客家人的土樓,四世同堂,固若金湯,土圍子的封閉性也終歸會大於開放性。因此,在那裡不會有使人自由的空氣,弄不好還會相反。[5]

必須有一種新型的聚落,既能保證安全,又能讓人享受到充分的自由。

這種新型的聚落,就是城市。

新聚落(城市)與老聚落(土樓)的最大區別,在於裡面住的不再是「族民」,而是「市民」。市民的關係一定是「超血緣」的。他們之間的交往、交流和交易,也一定會超出地域的範圍,打破族群的界限,甚至雜居和混血。

這就必定產生出兩個新的東西,一是超越了家族、氏族、胞族、部族的「公共關係」,二是與此相關的「公共事務」。處理這樣的事務和關係,氏族部落時代的辦法和規範已不管用。管用的,是擁有「公共權力」的「公共機關」,以及如何行使權力的「公共規則」。

關係、事務、權力、機關和規則都是公共的,這就是問題的本質所在。而且我們知道,這個公共規則就叫法律,這個公共權力就叫公權,這個公共機關就叫國家,而代表國家行使權力的人就應該叫公職人員或公務員,甚至公僕。

以城市為標誌,國家誕生。

也就在這天,「或」變成了「國」。

變成了國的或不再是氏族和部落。它的人民也不再是「族民」,而是「國民」。國民就是依靠公共權力來處理公共關係和公共事務的人民,國家則是利用公共權力來保證國民安全與自由的公共機關。因此,對於國家和國民,頭等大事都是如何看待公共權力—— 交給誰?誰來交?怎麼用?

不同的國家模式和體制,由此產生。

[4]安特衛普的標牌,見劉明翰主編《世界通史》(中世紀卷)。逃亡的農奴因城市而自由,見斯塔夫裡阿諾斯《全球通史》。

[5]福建客家人的土樓堪稱「迷你型城市」。它的外圈是夯土而成的厚重的牆,上面有箭垛、槍眼和瞭望哨,正中則是公共空間。居民平時各人過各人的日子,有事集中起來商量。如果遭遇侵略,則同仇敵愾。